“System change, not climate change.” Slogan ini sering kita dengar saat bicara perubahan iklim. Di Glasgow tempat COP26 diselenggarakan sejak 31 Oktober–12 November 2021, slogan ini lebih sering terdengar pada diskusi-diskusi forum alternatif yang diadakan COP26 Coalition dan protes di jalan-jalan. COP26 sudah berakhir, tapi ketidakpastian dalam mengurangi pencemaran atmosfer Bumi makin terasa.

Esai dalam bentuk percakapan dua perempuan beda generasi ini, antara Abil (Salsabila Khairunnisa) dan Mai (Siti Maimunah)–yang baru pulang dari Glasgow–mengajak kita mempercakapkan mengapa sistem yang harus diubah? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah sistem?

Abil: Halo semuanya. Nama saya Salsabila, saya adalah seorang pelajar yang kini sedang mengambil jeda sekolah selama setahun, sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya tinggal di Jakarta, ibu kota Indonesia, pusat sebagian besar keputusan politik diambil. Sebagai kota metropolitan dengan populasi hampir 11 juta orang, Jakarta sangat bergantung pada ekstraksi sumber daya alam dari seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Berton-ton batubara dari Kalimantan dikirim secara rutin ke Pulau Jawa untuk menerangi seluruh pulau, terutama Jakarta.

Keterkaitan yang menghubungkan saya dengan ekstraktivisme di Kalimantan, yang menerangi listrik di rumah saya, yang hari ini saya manfaatkan untuk menjalin koneksi dengan berbagai orang, khususnya kaum muda, dari seluruh dunia, adalah titik di mana saya memulai perjalanan dalam memahami lebih dalam apa itu keadilan iklim. Titik ini pula yang membawa saya semakin dekat dengan Kak Mai, seorang kawan, sesama pembelajar, yang menemani saya melihat jejaring ekstraksi ini melalui kacamata yang baru.

Apakah Kak Mai ingin berbagi kacamata baru tersebut dengan para pembaca?

Mai: Terima kasih, Abil, dengan senang hati. Aku selalu belajar banyak hal baru darimu.

Halo semua. Nama saya Siti Maimunah, saya bisa dipanggil Mai. Saya salah satu anggota JATAM, sebuah jaringan nasional di Indonesia yang digerakkan oleh komunitas yang terdampak oleh pertambangan, batubara dan migas, serta industri turunannya. Saya juga pendiri Tim Kerja Perempuan dan Tambang. Saya sedang mempelajari politik ekologi feminis, lensa kritis yang saya gunakan untuk riset dan studi saya saat ini di Universitas Passau, Jerman, sebagai bagian dari jaringan riset WEGO (wellbeing, ecology, gender and community). Riset saya berfokus pada tambang batubara dan masyarakat adat di Kalimantan, pulau yang tadi disinggung Abil.

Sebagai negara kepulauan, Kalimantan adalah satu dari ribuan pulau di Indonesia. Kita memiliki keberagaman geografis, lanskap, kekayaan keragaman hayati, masyarakat, dan budaya. Itulah mengapa perubahan iklim memberikan dampak berbeda-beda terhadap masyarakat, bergantung pada aspek geografis, ras, kelas, gender, usia, pendidikan, dan identitas lain.

Contohnya, perempuan yang tinggal di pulau Timor dengan iklim yang kering akan mengalami dampak berbeda dengan laki-laki yang tinggal di wilayah yang sama, atau dengan para nelayan dan petani yang terdampak secara berbeda oleh perubahan iklim, dan juga masyarakat adat yang tinggal dan bergantung pada hutan. Walau begitu, perubahan iklim bukanlah permasalahan yang memiliki penyebab dan konsekuensi tunggal. Ia memiliki akar yang kuat dari sejarah kolonial. Di Indonesia, aspek sosio-ekologis terbentuk oleh warisan kolonial Eropa.

Sayangnya, logika kolonial masih dipraktikkan. Pada 1870, pemerintah kolonial Belanda membuat peraturan yang mengklaim bahwa seluruh tanah di Hindia Belanda yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya menjadi milik negara kolonial. Di Pulau Kalimantan, perampasan tanah ini juga diikuti lahirnya konsesi-konsesi sumber daya alam untuk perusahaan tembakau, batubara, dan minyak. Tak hanya lahan, penjajahan hadir membawa komoditas sumber daya alam baru dan agama baru yang mengubah spiritualitas dan hubungan antara orang Dayak dan alam.

Semangat kolonial ini terus berlanjut. Pemerintah Indonesia melanjutkan klaim tanah negara dan melakukan perampasan tanah, kecuali yang dapat dibuktikan kepemilikannya. Kemudian, negara menerbitkan izin untuk perusahaan supaya dapat melakukan ekstraksi terhadap tanah dan hutan untuk tambang dan minyak, serta penebangan kayu dan minyak kelapa sawit.

Baca juga:

‘Tanah Surga’ Wadas Dijadikan Tambang: Mengapa Pemerintah Menindas Petani?

Wadon Wadas Menjaga Alam untuk Anak-Cucu

Kalimantan mewakili situasi Indonesia, dengan sejarah panjang eksploitasi untuk melayani kebutuhan penjajah, sekarang komoditas global ini diekstraksi untuk diekspor ke negara-negara industri, antara lain ke Uni Eropa, Jepang, Cina, dan India.

Alih fungsi penggunaan lahan seperti deforestasi tidak hanya berkontribusi terhadap perubahan iklim, tetapi juga berdampak buruk terhadap masyarakat adat dan keragaman hayati. Inikah pengalamanmu juga saat Jaga Rimba mendukung kasus masyarakat adat Kinipan, Bil?

Abil : Iya, Kak Mai. Pada 2019, saya dan beberapa kawan dari sekolah memulai gerakan Jaga Rimba yang salah satu kampanye utamanya adalah #SaveKinipan. Kinipan adalah hutan adat di Kalimantan Tengah yang terancam oleh ekspansi perkebunan sawit. Hutan Kinipan merupakan salah satu dari hutan hujan terakhir di Kalimantan dan rumah bagi biodiversitas tinggi, termasuk orangutan.

Setiap tahunnya, sekitar 78% dari total produksi kelapa sawit negara diekspor, dan porsi terbesar keduanya terbang ke Uni Eropa untuk memenuhi konsumsi energi mereka, khususnya untuk biodiesel dan pembangkit listrik.

Kami memutuskan memulai kampanye ini karena kami menemukan video di laman media sosial SaveKinipan yang isinya para warga sedang memblokade alat berat yang akan menebang pepohonan sembari menyatakan: “Kemerdekaan tidak ada di Kinipan, kami masih dijajah oleh sawit.” Video ini diunggah pada 14 Agustus, tiga hari sebelum perayaan kemerdekaan Indonesia sehingga ini sangat menyentuh kami semua, khususnya saya.

Sebagai seorang remaja yang tumbuh besar di kota dengan segala kemewahan yang saya miliki, kenyataan itu menampar wajah saya.

Kita semua belum merdeka. Ada orang-orang yang hidupnya direnggut untuk hal-hal yang mungkin sering kita anggap ‘remeh’ dan semua itu dimungkinkan oleh sistem hari ini. Marah dan sedih; semuanya bercampur. Di titik itulah saya dan teman-teman bergabung dengan perjuangan teman-teman di Kinipan.

Baca juga:

Perlawanan Mama Yani dan Perempuan Gane Menolak Korporasi Sawit Korindo Group

Kami mulai berkomunikasi dengan masyarakat yang paling terdampak, bertanya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu satu-sama lain, dan belajar dari mereka. Satu hal yang terus membuat kami bergerak adalah terlepas dari segala ketidakpastian yang dihadapi di lapangan, orang-orang Kinipan tetap terus berjuang.

Ketika ditanya, mereka menjawab tak akan berhenti melawan sampai bisa mendapatkan akses kembali terhadap tanah leluhur mereka: “Yang terpenting adalah melawan, baik menang atau kalah, itu urusan belakangan.” Jadi, kami tak akan berhenti melawan juga.

Mai: Pengalamanmu dengan Jaga Rimba sangatlah penting. Kaum muda merupakan bagian dari warga Bumi dan masa depanmu terancam ketika para pemimpin dunia, elite-elite, dan perusahaan melakukan bisnisnya seperti biasa.

Di Kalimantan Timur, aku bekerja dengan JATAM Kalimantan Timur untuk mendukung ibu-ibu yang anak-anak tercintanya meninggal tenggelam di lubang tambang yang dibiarkan menganga di Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Para warga juga menderita karena banjir rutin: 70% wilayahnya merupakan konsesi tambang batubara dan 30% dari upah minimum mereka digunakan untuk membeli air bersih karena sebagian besar sumber air sudah tercemar.

Pulau Kalimantan yang menjadi pusat ekstraksi batubara di Indonesia untuk diekspor demi memasok kebutuhan energi dunia, menderita dari ekstraksi batubara dan kini dari krisis iklim.

Permasalahan besarnya kita saat ini menghadapi sistem kapitalis: masyarakat dan alam diekstraksi untuk keuntungan orang-orang kaya dan para elite, korporasi, dan lembaga keuangan global di utara dan juga di selatan.

Kesimpulannya, kita perlu mengakui bahwa perdebatan iklim sebenarnya bukan soal molekul karbon, atau hanya mengurangi CO². Jika kita terlalu berpaku pada kedua topik tersebut, kita akan terjebak dalam solusi-solusi palsu perubahan iklim, seperti ekonomi hijau.

Di Indonesia, pemerintah dan korporasi tengah meningkatkan ekstraksi nikel untuk baterai yang akan digunakan untuk energi baru dan terbarukan, dan mereka menyebut hal tersebut sebagai “ekonomi hijau”. Pertambangan nikel dan logam tanah kritis lain menghancurkan tanah, air dan udara, dan mereka juga tetap memerlukan batubara untuk smelternya.

Maka, pola lama pembangunan jadi berulang. Energi baru dan terbarukan saja tidak cukup. Menjadi hal penting dan sangat mendesak bagi kita untuk membiarkan bahan bakar fosil terkubur selamanya serta mengurangi produksi dan konsumsi di setiap level, mulai dari skala individu hingga masyarakat. Kita perlu perubahan sistem, bukan perubahan iklim.

Baca juga: Ambisi Jokowi Bikin PLN Lapar Batubara, Energi Kotor pun Jadi ‘Terbarukan’

Sebagai anak muda, bagaimana kamu memandang fenomena ini dan bagaimana Jaga Rimba membantu para anggotanya berkontribusi terhadap perubahan sistem? Mungkinkah itu dilakukan?

Abil: Saya rasa, ketika membicarakan perubahan sistem yang pertama terlintas di kepala adalah tindakan kolektif. Selama ini kami terus mencoba untuk menjalin solidaritas dan kerja bersama dengan komunitas di garis terdepan untuk beberapa kampanye seperti #SaveKinipan dan #SaveCiharus.

Kami membuat konten-konten media sosial dan melakukan aksi-aksi secara langsung untuk meningkatkan kepedulian masyarakat luas. Kami juga mencoba memperluas koneksi kami dengan bekerja bersama kawan-kawan muda dari seluruh dunia melalui jaringan Fridays For Future International.

Tahun lalu, kami berkolaborasi bersama untuk kampanye anti-Omnibus Law, undang-undang sapu jagat yang disahkan Oktober 2020 dan mempermudah jalan bagi masuknya investasi proyek ekstraktif, seperti batubara dan kelapa sawit. Kami juga mencoba menjadi jembatan yang menghubungkan kawan-kawan dari Badan Pemuda Adat Nusantara dengan kampanye FFF MAPA (Fridays for Future Most Affected People and Areas) dan masih banyak lagi.

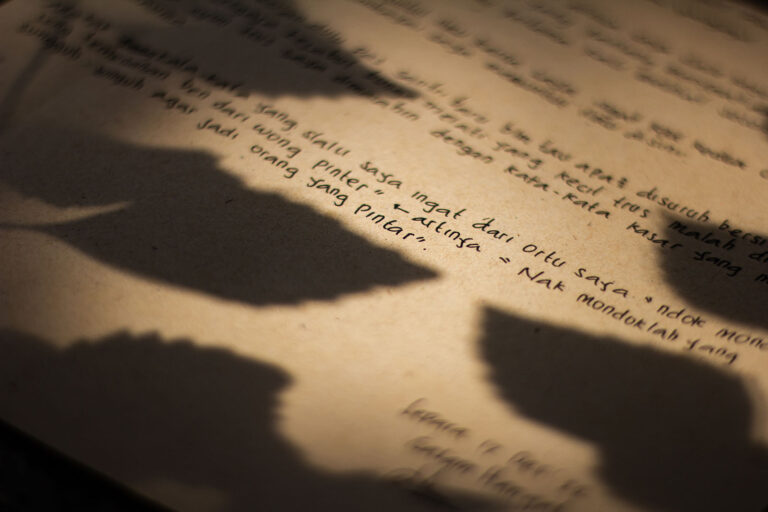

Belakangan ini, kami memulai lingkar belajar kecil di dalam gerakan untuk belajar lebih lanjut tentang dekolonisasi. Apa artinya, dan bagaimana melakukannya. Kami membaca artikel dan menonton film tentang nilai-nilai dan budaya leluhur yang menghilang karena ekstraktivisme, mempelajari kepemilikan tanah kolektif di kampung (the commons) dan hal tersebut merupakan pengalaman yang sungguh membuka mata kami semua.

Bagi kami, dekolonisasi adalah salah satu cara untuk meraih perubahan sistemik, sebab untuk mengubah sistem yang dibangun di atas kolonialisme dan imperialisme, menjadi penting untuk mengubah cara pandang kita dalam melihat kehidupan kita hari ini.

Saya membayangkan dekolonisasi seperti tanaman sakit yang akarnya sedang sekarat. Dekolonisasi adalah salah satu obat untuk tanaman tersebut, meskipun kita harus menarik seluruh akarnya dari dalam tanah, kita dapat mencabut akar-akar yang sudah mati dan memberikan kesempatan bagi tanaman lain yang baru untuk tumbuh, dengan jangka waktu hidup yang barangkali lebih lama. Dekolonisasi adalah salah satu cara untuk menumbangkan sistem.

Istilah ‘perubahan iklim’ mungkin terdengar besar dan sulit dipahami. Memang, hal tersebut memerlukan banyak usaha, tapi saya rasa kita bisa memulainya dari hal kecil seperti mengubah narasi dan pendekatan kita dalam melihat isu perubahan iklim, yang saat ini menurut saya masih cukup Eurosentris.

Kita bisa memulai dengan, contohnya, memusatkan perhatian pada suara kawan-kawan dari MAPA (orang dan area paling terdampak, termasuk masyarakat adat, petani kecil, orang kulit hitam dan berwarna, dan masyarakat di Global Selatan), melakukan kampanye solidaritas, dan yang terpenting mendengarkan dan bercakap dengan mereka.

Menurut saya, hal terpenting untuk mencapai perubahan sistemik adalah bekerja bersama, untuk melampaui ‘sekutu’ (allyship) dan menjadi ‘kawan seperjuangan’ (accomplice) dalam melawan sistem hari ini.

Baca juga:

Nestapa Orang Rimba: Dicap Pencuri dan Kelaparan di Kebun Sawit

Hidup dan Mati di Lumbung Batubara Muara Enim

Perjuangan Sekolah Adat Bowonglangit: Dulu Mereka Panggil Kami Budak, Kini Kami Berdaya

Mai: Aku mendukung apa yang kamu dan kawan-kawanmu lakukan di Jaga Rimba. Tidak cukup memang mengatasi perubahan iklim hanya dengan tindakan individu tanpa menghubungkan satu sama lain.

Penting untuk bekerja bersama, tapi bukan dalam bingkai ‘Global Utara membantu Global Selatan’, tetapi kita perlu bekerjasama sebagai bagian dari tanggungjawab yang menyejarah dan warga planet Bumi.

Melihat hasil KTT Iklim atau COP26, kita semakin sadar bahwa kita perlu meningkatkan tekanan kita ke para pemimpin dunia, kepada perusahaan dan kepada para elite, sembari bekerja secara kolektif untuk menyelamatkan dan memulihkan Tanah Air.

Salsabila Khairunnisa adalah pendiri Jaga Rimba. Siti Maimunah dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), pendiri Tim Kerja Perempuan dan Tambang, dan Kolektif Ruang Baca Puan.