Hah, menikah? Bagaimana mungkin ia menjadi ibu rumah tangga? Usianya, kan, masih muda dan sedang sekolah.

Kenapa orangtuanya tega memaksa anak di bawa umur untuk menikah?

Bagaimana ia sanggup memikul beban sebagai ibu rumah tangga di usia yang seharusnya belajar dan bermain bersama teman-teman lainnya?

Pertanyaan itu berseliweran di kepala Minhatul Aula (19) saat ia menyaksikan kawan-kawan sekolah memutuskan untuk menikah dalam usia masih sangat muda. Baru masuk SMA dan usia masih 15 sampai 17 tahun sudah berumah tangga.

Momen paling menyesakkan dari kisah itu ketika ia menyaksikan seorang kawan SMA-nya yang menikah pada usia remaja menjadi korban korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Air mata Minhatul Aula tak bisa lagi ditahan. Ia hanya bisa memeluk sang kawan sembari berjanji akan melindunginya dari sang suami.

“Sampai kapan kasus seperti ini akan terus terjadi?” kata Minha dalam hati.

Cerita pernikahan anak semacam itu adalah hal biasa di desa Jenggik Utara, Kabupaten Lombok Timur. Putus sekolah, lalu menikah karena alasan ekonomi dan paksaan orangtua, semacam sudah jadi garis tangan bagi anak-anak perempuan di sana.

Terlebih lagi ketika pandemi Covid-19 menerjang dan melumpuhkan perekonomian warga, angka perkawinan anak di Lombok Timur menjadi meningkat. Pada 2019, angka perkawinan anak tercatat ada 19 kasus, pada 2020 meningkat menjadi 42 kasus. Jumlah itu semakin meningkat pada 2021 menjadi 100 kasus pernikahan anak yang dikabulkan Pengadilan Agama Selong.

Angka itu belum termasuk pernikahan anak yang hanya dilakukan dengan ritual agama tanpa melapor ke pemerintah. Berdasarkan pengamatan Minha, paling tidak pada 2021, ada 14 orang kawannya yang masih berusia 16 tahun menikah. Alasannya beragam, dari faktor ekonomi sampai termakan hoaks bahwa pandemi tidak akan berakhir hingga tahun 2025, bahkan lebih lama.

“Ada yang percaya isu itu, jadi daripada di rumah aja nggak ngapa-ngapain sampai 2025, akhirnya memilih menikah. Kalau di lapangan, sebenarnya lebih banyak lagi. Mereka menikah dini, tapi sembunyi-sembunyi, hanya secara agama,” ujar Minha.

Kondisi itu membuat hati Minha bergejolak. Sejak masih SMA, ia bertekad tak ingin bernasib serupa. Ia menjadi salah satu perempuan muda yang bisa keluar dari lingkaran setan pernikahan anak di desanya. Ia mendapat kesempatan untuk kuliah yang akhirnya banyak mengembangkan pergaulan dan pemikirannya.

Namun, ia tak ingin berhenti menyelamatkan diri sendiri. Ia ingin menyelamatkan anak-anak perempuan desanya agar bisa lepas dari jerat pernikahan anak. Niat itu bersambut ketika pada 2021, ia diminta menjadi salah satu fasilitator forum anak. Mula-mula ia mengikuti pelatihan pendampingan isu perkawinan anak di Bali. Pelatihan itu awal mula perjuangan Minha melakukan perubahan di desanya.

“Ilmu dapat dan jejaring dapat, saya harus melakukan sesuatu untuk desa ini. Tapi saya tidak bisa sendiri. Harus ada teman lain untuk melakukan ini. Ya, ini demi kebaikan dan nasib anak-anak di sini,” katanya.

Sepulang dari pelatihan, Minha mendirikan forum anak di desanya. Ia memulainya dengan menelusuri lingkungan sekitar rumahnya, mendatangi satu rumah ke rumah lain mengajak temannya ikut mendukung forum anak. Sayangnya, itu bukan perkara mudah.

“Saya sempat ditolak, dikucilkan sebagian masyarakat dan teman. Khususnya oleh sebagian orangtua yang tetap bersikukuh menikahkan anaknya di bawah umur,” kata Minha.

Penolakan itu terkadang datang dengan bahasa yang bikin hati mencelos, apalagi jika sudah kaitan dengan urusan uang. “Mereka sampai ada yang bilang, ‘Buat apa ikut acara itu, memangnya dapat uang?’ Saya bilang, kalau uang mungkin tidak dapat, tapi saya meyakinkan mereka anaknya yang ikut akan dapat ilmu.”

Berhari-hari Minha mendatangi satu persatu kawannya, akhirnya ia mengumpulkan sekitar 15 anak yang mau terlibat membentuk forum anak. “Jadi, selang beberapa hari mengumpulkan teman-teman, akhirnya saya dengan didampingi Save The Children, melakukan edukasi meliputi reproduksi usia anak, mental, dampak psikologis, dan pendidikan anak,” ujar Minha.

Faktor Pernikahan Anak: Pekerja Migran hingga Adat Desa

Minha beruntung memiliki ibu Baiq Zuhriyati. Meski membesarkan Minha seorang diri, setelah sang suami pergi merantau dan tak kembali, sang ibu membawa Minha mendapatkan pendidikan yang baik dan keluar dari jerat perkawinan anak. Dalam kondisi ekonomi serba pas-pasan, tidak lantas membuatnya menikahkan Minha dalam usia anak seperti yang dilakukan orangtua lain di desa tersebut.

“Saya ngajar di beberapa sekolah, baik TK maupun SD. Saya bukan sarjana. Nah, pada 2008, ada tuntutan untuk kuliah karena guru harus S-1. Saya mikir, kalau saya kuliah, saya otomatis harus meninggalkan Minha di sini. Saya memilih berhenti jadi guru karena tidak ingin meninggalkan Minha yang masih kecil,” kata Zuhriyati.

Sejak itu Zuhriyati memilih mengadvokasi buruh migran dan bergabung dalam Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) Lombok Timur, satu-satunya organisasi buruh migran di Lombok timur. Permasalah pekerja migran Indonesia di Jenggik Utara memang menjadi perhatian karena desa ini adalah salah satu desa PMI di Indonesia karena begitu banyak warga desa yang menjadi buruh migran.

“Di antara beberapa rekan saya yang aktif sampai sekarang adalah Pak Parni dan Pak Fauzi. Dan saya satu-satunya perempuan dari sini yang aktif. Saat itu, saya ada di bidang paralegal. Tugasnya menangani kasus buruh migran,” ceritanya.

Sejak bergabung dengan ADMI, Zuhriyati bersama rekan-rekan berusaha memberi penyuluhan kepada ibu-ibu lain agar tidak tergiur menjadi buruh migran. Tapi, upaya ini tidak berjalan mulus. Sebab, mereka menggap dengan menjadi pekerja migran, dapat mengubah nasib dan kehidupan yang lebih baik. Setidaknya, tempat yang menjadi pilihan untuk menjadi pekerja migran adalah negara di Timur Tengah dan Malaysia.

“Alasan mereka cukup kuat, ingin memperbaiki kehidupan. Dan mereka berharap, dengan mencari sumber kehidupan di luar negeri, anak-anaknya dapat hidup lebih baik,” katanya.

Banyak orangtua yang merantau untuk bekerja, pada akhirnya berdampak pula pada pernikahan anak. Menurut Minha, ada banyak masalah anak dari keluarga buruh migran yang mengeluhkan kurang perhatian dan kasih sayang dari orangtua. Sementara dalam pergaulan, anak-anak buruh migran sering mendapat perundungan.

“Kasus yang cukup dibilang parah adalah teman-teman anak PMI pernah mendapatkan kekerasan fisik, suka dibanding-bandingkan oleh orangtua asuh. Tidak hanya itu, mereka sering mengeluh merasa tertekan. Beberapa kejadian itu bisa berdampak serius kepada mereka. Ujung-ujungnya, mereka ingin mendapatkan hidup dengan relasi sosial lebih baik dengan cara jalan pintas, yakni menikah meskipun usianya belum cukup,” jelas Minha.

Minha melihat masalah ini seperti lingkaran setan yang tidak pernah putus. Orangtua menjadi buruh migran, anaknya dititip kepada nenek atau bibi, lalu menikah pada usia anak, ketika dewasa mereka menjadi pekerja migran, lalu anaknya dititip pada nenek atau bibi, lalu menikah pada usia anak.

“Kalau di sini, pekerja migran salah satu faktor yang besar pengaruhnya. Ini seperti lingkaran, nggak habis-habis,” ujarnya.

Selain itu, ada pula faktor adat yang membuat pernikahan anak. Di beberapa desa, menurut Minha, ada aturan adat yang melarang anak perempuan keluar dari rumah di atas jam 10 malam. Bila kedapatan anak perempuan pulang larut malam bersama seorang pria, mereka akan langsung dinikahkan.

“Ada laki-laki yang ngapel ke Lombok Tengah, dan pulangnya langsung dinikahkan. Di desa kami sebenarnya tidak ada aturan seperti itu, tapi di desa lain ada seperti itu, jadi kami juga terimbas aturan adat desa lain,” bebernya.

Menikah Usia Anak atau Jadi PMI Usia Anak

Selain menikah pada usia anak, tantangan lain yang dihadapi anak-anak di desa Jenggik Utara menjadi buruh migran.

Suparni, Kepala Pelayanan Desa Jenggik Utara, mengatakan sekitar sepuluh tahun lalu, sebagian besar warga di Desa Jenggik Utara adalah pekerja migran. Namun, sayangnya, warga justru terjebak menjadi pekerja migran ilegal.

“Dari data kami tahun 2010, dari 2.022 kepala keluarga di desa kami, 99 persen menjadi buruh migran secara ilegal. Dugaan kami, mungkin biar cepat berangkat karena sudah terdesak secara ekonomi. Tapi, di sisi lain, ditemukan semua berkas diuruskan langsung oleh tekong atau calo. Tapi, sejak adanya Perdes, tahun ke tahun kasusnya menurun,” ujar Suparni.

Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun menjadi korban para calo. Data anak-anak dipalsukan sehingga secara administratif usianya cukup untuk menjadi pekerja di luar negeri, padahal usianya masih belasan tahun. Ia menduga masalah utamanya adalah ekonomi. “Sementara pekerjaan di sini sangat sulit,” ujarnya.

Berkaca dari masalah itu, pemerintah desa membuat Peraturan Desa (Perdes) No. 3 tahun 2010 tentang tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jenggik Utara.

Peraturan itu memastikan setiap Pelaksana Penempaan TKI Swasta harus mendaftarkan diri ke desa sehingga aktivitasnya bisa diawasi, sehingga menutup peluang ada pemalsuan identitas usia seperti yang sebelumnya terjadi. Peraturan ini juga memastikan hak-hak pekerja migran terpenuhi.

“Boleh dibilang lahirnya Perdes itu karena dilatarbelakangi banyaknya kasus anak yang menjadi buruh migran dengan memalsukan data,” katanya.

Kepala Desa Jenggik Utara, Nasri, berkata, “Kami tetap berkomitmen menerapkan aturan Perdes dan pemerintah yang melarang anak di bawah umur untuk menjadi buruh migran.”

Ia mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Minha dan teman sebayanya yang membentuk forum anak. Ia berharap forum anak bisa berkontribusi pada pendidikan kepada anak sehingga kasus pernikahan anak dan pekerja anak tidak terjadi lagi di desa Jenggik Utara.

“Setidaknya forum itu dapat menjadi wadah belajar dan berekspresi bagi anak-anak di Jenggik utara. Kami yakin, jika anak-anak merasa terwadahi, maka dua kasus, buruh migran anak dan perkawinan anak, bisa ditekan,” ujarnya.

Pendidikan adalah Kunci Utama

Berkaca pada dirinya, Minha meyakini salah satu cara memutus rantai pernikahan anak di desanya adalah dengan pendidikan. Ia merasakan sendiri bagaimana pendidikan membuatnya terhindar dari pernikahan anak.

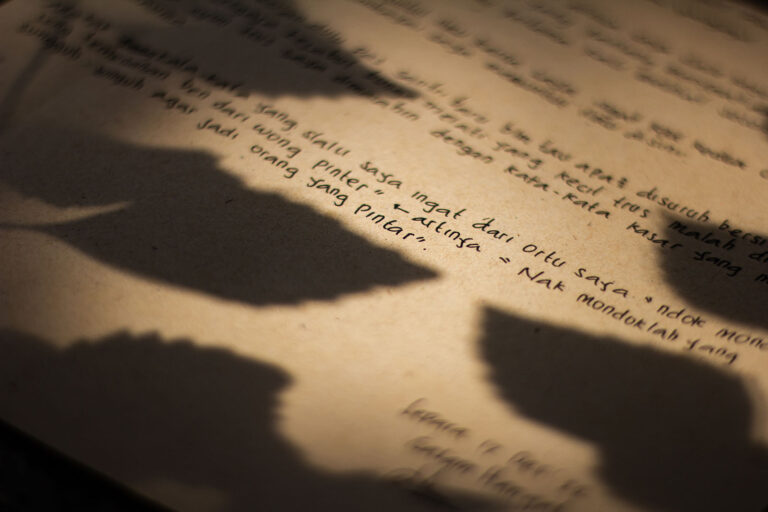

Minha tumbuh dengan ibu yang mendorongnya untuk mengenyam pendidikan dengan baik. Minha disekolahkah ke pesantren. Pendidikan di pesantren itu membuat Minha memahami benar bahwa harus berhati-hati dalam berelasi dengan lawan jenis.

“Sedari kecil, saya sudah hidup di dalam keluarga yang cukup disiplin dalam keagamaannya. Tidak terkecuali dengan pentingnya pendidikan. Keluarga saya selalu mengajarkan tentang batasan-batasan dalam berhubungan dengan antar lawan jenis. Sehingga timbul dari diri saya takut akan Tuhan. Selesai pendidikan dasar, orangtua saya memasukkan saya ke pondok pesantren,” ceritanya.

“Sampai SMA, saya dimasukkan dalam pondok pesantren dan itu menjadi salah satu strategi orangtua saya untuk menyelamatkan saya dari pernikahan dini,” katanya lagi.

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan itu pula yang ingin Minha tularkan kepada teman-temannya.

Beberapa waktu lalu, ia mendatangi sejumlah kawan-kawannya yang sudah menikah dini dan menanyai mereka tentang kemungkinan untuk kembali lagi ke bangku sekolah. Sayangnya, tidak ada satu pun jawaban yang menunjukkan minat.

“Sebenarnya ada satu orang yang mau sekolah lagi tapi dia bingung dan malu kalau harus sekolah lagi, harus gimana di sekolah. Saya bisa membayangkan pasti akan menjadi beban,” ujar Minha.

Ia sudah mendatangi beberapa sekolah untuk menjajaki kemungkinan jika anak yang sudah menikah bisa tetap sekolah. Sebagian besar sekolah menolak, tapi ada beberapa sekolah bersedia menerima siswa atau siswi yang sudah menikah. Meski demikian, pihak sekolah ragu dengan kemampuan siswa untuk kembali bersosialisasi dengan lingkungan sekolah.

“Memang belum ada kasus penolakan dari pihak sekolah karena belum ada yang mau kembali ke sekolah lagi. Kalaupun bisa sekolah lagi, pihak sekolah juga mempertanyakan apakah akan mampu bersosialisasi dengan lingkungan dan teman-teman sekolah? Karena pasti sudah sangat berbeda.”

Minha tidak menyerah begitu saja. Meski mereka yang menjadi korban pernikahan anak tidak bisa melanjutkan pendidikan, tapi bukan berarti mereka tidak dapat mengakses pengetahuan lewat ruang yang lain. Karena itu lewat forum anak, Minha bertekad untuk mengedukasi kawan-kawan agar bisa memutus jeratan tersebut.

“Sekarang dengan teman-teman di forum anak sering membuat kegiatan di desa. Ini sebagai pendekatan. Sambil pelan-pelan mengajak banyak lagi anak-anak bergabung di forum anak, supaya mereka juga mendapatkan edukasi. Kami melakukan sosialisasi tidak henti-henti, agar tidak ada lagi pernikahan anak di desa kami,” ujar Minha.