Peringatan: Artikel memuat penuturan tentang percobaan bunuh diri yang dapat mengganggu kenyamanan Anda.

SAYA mulai merasakan ada kekeliruan di dalam diri pada 2019.

Saya menjadi pelupa, sering kehilangan fokus saat berbicara, kelelahan sampai tidak sanggup bangun dari tempat tidur, hingga muncul dorongan untuk mengakhiri hidup.

Dalam urusan pekerjaan, saya adalah petarung. Saat bekerja di sebuah organisasi seni pada 2015-2018, lembur berhari-hari untuk menyelesaikan segala macam pekerjaan – bahkan di luar tugas utama – menjadi hal yang jamak. Kala itu, saya juga seorang mahasiswi yang tengah menyelesaikan tesis tentang artivisme.

Tahun 2020, saya memutuskan mundur dari pekerjaan untuk fokus pada penyembuhan mental. Keputusan itu saya ambil setelah mendapat diagnosis gangguan kecemasan dan depresi berat. Dokter mengatakan gangguan mental itu yang membuat kemampuan kerja dan komunikasi saya berkurang signifikan meski kemampuan kognitif tetap baik.

Satu tahun saya menjalani serangkaian psikoterapi. Selama proses itu pula, saya berhasil menyelesaikan tesis.

Pertengahan 2021, saya merasa siap kembali ke dunia kerja.

Saya mengirimkan lamaran ke dua instansi internasional. Pada dua instansi itu, saya mendapati pertanyaan tentang riwayat kesehatan yang belum pernah saya temui sebelumnya. Mereka memuat pertanyaan-pertanyaan seputar disabilitas mental, mulai dari depresi, anxiety, bipolar, dan skizofrenia.

Terselip di antaranya pertanyaan yang lebih detail seperti, “Is it long term?”, “Is it curable?”.

Mereka bahkan meminta untuk menuangkan saran tentang lingkungan seperti apa yang saya butuhkan untuk bisa bekerja optimal.

Saya menjawab semua pertanyaan dengan perasaan campur aduk. Sulit rasanya menerima jika saya adalah penyandang disabilitas. Terlebih istilah ini masih asing ketimbang sebutan problematic atau toxic yang lebih sering saya dengar untuk menggambarkan orang dengan permasalahan mental.

Sistem yang Inklusif

Tidak semua perusahaan punya prosedur rekrutmen yang inklusif bagi penyandang disabilitas seperti yang saya alami di dua institusi internasional itu.

HR, seorang manajer departemen sumber daya manusia (SDM) di salah satu perusahaan di Ibu Kota, mengatakan prosedur perekrutan itu tidak berlaku di tempatnya bekerja. Perusahaan juga tidak memiliki psikolog atau psikiater tetapi akan mengizinkan jika ada karyawan yang ingin berobat. Begitu juga dengan tanggungan biaya kesehatan atau pengobatan diberlakukan secara umum untuk semua penyakit.

Meski tidak ada kebijakan tertulis, sebagai manajer SDM, HR menerapkan sejumlah keleluasaan bagi karyawan dengan disabilitas. “Pertama, orang dengan disabilitas bisa bekerja di perusahaan ini selama mereka masih bisa bekerja. Kedua, mereka bisa bekerja di perusahaan ini selama dia tidak membahayakan dirinya atau karyawan yang lain, khususnya karena mereka bekerja di pabrik.”

Angesty Putri, Psikolog Klinis Dewasa yang juga dosen psikologi di Universitas Tarumanegara, mengatakan sistem ketenagakerjaan yang inklusif menggambarkan penanganan isu kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas di dunia kerja yang masih berada pada level kebijaksanaan, bukan kebijakan.

“Jika ada lembaga menanyakan masalah kesehatan mental, sebenarnya ini sudah bagus karena artinya dia sudah sadar tentang isu ini. Namun, kita belum bisa memastikan apakah mereka memiliki sistem untuk mendukung penyandang disabilitas atau tidak,” kata Angesty, melalui sambungan telepon pada Juli 2022.

Fakta ini memprihatinkan. Merujuk Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, terdapat lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi.

Data lain yang dipublikasikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan tahun 2016, menyebutkan sekitar 1.800 orang mencoba bunuh diri per tahun atau berkisar 5 orang per harinya.

Negara sejatinya sudah memiliki regulasi terkait penyandang disabilitas. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap individu dengan mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Mereka mengalami hambatan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi secara penuh dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Regulasi itu turut mengatur kewajiban pemberi kerja dalam memberikan kesempatan masa adaptasi atau orientasi pada pekerja penyandang disabilitas yang baru dipekerjakan untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang.

Angesty mengatakan fokus UU ini terletak pada interaksi penyandang disabilitas dengan lingkungan. “Seseorang bisa menjadi disabled karena lingkungan yang tidak mendukung dia untuk berfungsi normal. Tapi, sebenarnya di dalam lingkungan yang mendukung, dia juga bisa jadi able,” kata Angesty.

Tommy Hari Firmanda, penyandang disabilitas sensorik netra yang juga peneliti di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, mengatakan lingkungan kerja yang inklusif tidak bisa hanya sebatas menerapkan kebijaksanaan, tetapi komitmen pada penyediaan fasilitas yang mendukung.

“Untuk saya, semua tugas harus dibuat dalam soft copy agar saya bisa membacanya. Teman-teman yang memiliki disabilitas fisik yang memakai kursi roda membutuhkan infrastruktur berupa ramp. Begitu juga mereka yang memiliki disabilitas mental. Mungkin mereka membutuhkan ritme kerja yang berbeda dan pendampingan psikolog dan psikiater. Atau mungkin kantor harus memiliki ruang tenang agar saat dia triggered, ada ruang untuk menenangkan diri sampai dia bisa bekerja lagi,” kata Tommy, melalui wawancara daring pada awal Juli.

Bagi institusi atau perusahaan yang berorientasi pada produktivitas dan efisiensi, poin-poin di atas mungkin terasa memberatkan. Namun menurut Tommy, mahal atau tidak itu tergantung pada paradigma.

“Yang harus diingat adalah semua orang memiliki kemungkinan 50 persen untuk menjadi disabilitas. Misalnya, ada mahasiswa yang tiba-tiba kecelakaan sehingga dia kehilangan kakinya. Atau orang yang terkena stroke sehingga sebagian tubuhnya lumpuh. Semakin tua kita juga akan kehilangan kemampuan melihat dan mendengar,” katanya.

Di sisi lain, Tommy berharap instansi pemerintah dan swasta turut menerapkan kebijakan afirmatif dengan merekrut pekerja dengan disabilitas sebanyak 2 persen dari total pegawai kantor pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN) atau 1 persen bagi perusahaan swasta.

Lingkungan Pendukung

Penghujung tahun 2021, saya terperangkap dalam emosi.

Tenggat proposal proyek dan permintaaan revisi yang bertubi-tubi membuat saya overwhelmed. Seketika dada terasa panas. Panik. Mual tak tertahankan. Saya memutuskan mundur dari proyek ini.

Membangun sistem pendukung menjadi hal yang begitu krusial bagi para penyandang disabilitas mental. Keluarga, sebagai institusi terkecil dalam sebuah lingkungan, menurut Angesty, perlu menyadari pentingnya peran sebagai pendukung kestabilan mental penyandang disabilitas ketika dunia kerja tidak mampu menjalankan hal itu.

“Saya pernah menangani seorang penyandang disabilitas mental yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Dia rutin konseling. Keluarganya juga sangat mendukung. Dia juga terus minum obat. Akhirnya dia bisa bekerja dengan optimal. Bahkan naik jabatan,” kata Angesty, menuturkan salah satu success story-nya.

Tommy menambahkan contoh kasus lain yang ia temui di lingkungan kerjanya, di Universitas Brawijaya. Salah staf, menurutnya menderita skizofrenia. Keengganan keluarga untuk terbuka pada gangguan kesehatan mental itu membuat penderita semakin terjebak dengan beban-beban yang bertumpuk.

“Kami sudah berusaha untuk mengurangi bebannya agar dia lebih fokus ke kesehatan mentalnya, tapi sayangnya keluarganya tidak mendukung atau denial. Beberapa hari lalu yang bersangkutan mengalami tantrum hingga perlu ditenangkan beberapa orang,” kata Tommy.

Kendati demikian, tidak semua orang diberkahi dengan keluarga yang mendukung. Angesty dan Tommy bersepakat pada titik ini, maka peran tenaga profesional sebagai alternatif utama. Meski memang, pengobatan penyakit mental itu tidaklah murah.

“Kalau kita tidak punya support system, mau tidak mau kita harus ke profesional. Banyak orang yang terlihat baik-baik saja, produktif, dan bekerja seperti orang pada umumnya tapi di balik itu dia selalu minum obat dan rutin konseling,” kata Angesty, meski pada beberapa kasus ada juga kliennya yang memiliki kemampuan dalam mengatasi kecemasannya sendiri.

Menemukan Dunia yang Mendukung

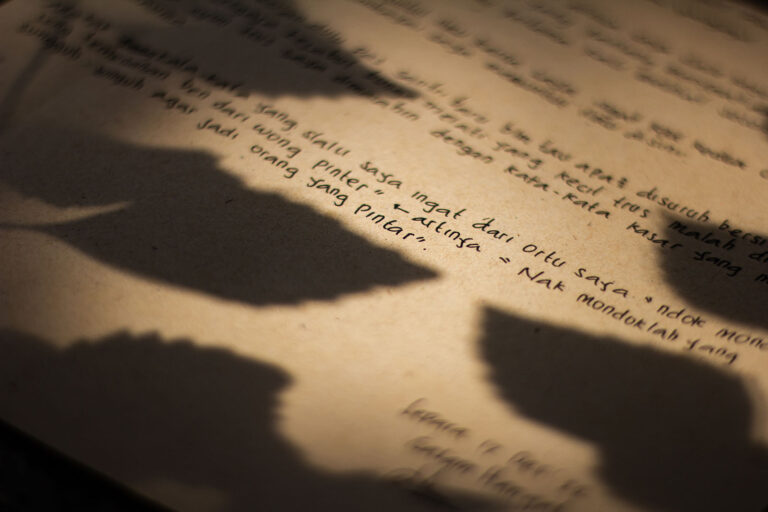

Selama dua tahun ini, saya begitu tersiksa karena obsesi untuk sembuh dengan cepat. Saya juga frustrasi. Semua rangkaian pengobatan, mulai dari psikoterapi, cognitive behaviour therapy (CBT), journaling, yoga, hingga akupuntur, tak kunjung membuat mental saya lebih stabil.

Tommy mengatakan saya mengalami apa yang disebut sebagai penyangkalan.

Fase sampai seseorang dengan disabilitas menerima dirinya biasanya membutuhkan proses yang tidak mudah dan cepat. Hal ini juga ada hubungannya dengan penyangkalan masyarakat atau orang-orang terdekat terhadap disabilitas mental. Meski informasi tentang penyakit mental atau disabilitas mental sudah bisa ditemukan di mana-mana, namun tidak semua orang bisa menerima jika disabilitas adalah kondisi dengan hambatan yang memiliki jangka waktu lama.

Ini mengapa, menurut Tommy, penyandang disabilitas mental juga perlu terlibat dalam mengedukasi lingkungan sekitar. Kita perlu tahu dukungan atau lingkungan seperti apa yang bisa membuat kita berfungsi optimal. “Sampaikan kita perlunya apa, dan jika itu tidak dipenuhi, kita tidak bisa bekerja,” katanya.

Angesty menambahkan, penyandang disabilitas terlebih dahulu perlu menerima dirinya lalu bisa memahami kebutuhan dan menemukan dunia yang bisa mengakomodasi hal itu.

Angesty mencontohkan dunia seni yang selama ini saya anggap sebagai “dunia saya”. “Yang saya pahami, orang-orang seni hidup dari eksistensi. Apa karya terbaru? Dapat penghargaan apa? Tampil di mana? Jelas ini akan sangat menyulitkan bagi Anda yang menyandang disabilitas mental.”

“Jangankan eksis, Anda bahkan sedang membutuhkan dukungan. Anda akan sulit mendapatkan dukungan karena kulturnya memang tentang bagaimana menjadi eksis. Lalu kenapa tidak mencari dunia yang lebih mengakomodir kebutuhan saja? Mengubah peer memang terkesan mengerikan, tapi itu bukannya tidak mungkin,” katanya melanjutkan.

Mungkin sebagai penyandang disabilitas mental saya memang harus banyak belajar dari penyandang disabilitas lainnya. Pada Tommy misalnya. “Awalnya saya tertarik pada psikologi klinis, namun dosen saya mengatakan orang netra tidak bisa menjadi psikolog. Karena itu saya pindah ke psikologi pendidikan,” katanya.

Untuk studi S1, Tommy meraih predikat wisudawan terbaik, dan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Australia pada 2015, dan beasiswa pemerintah Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada 2021.

“Jangan fokus pada disabilitasnya. Lihat kebiasaannya. Akhirnya kita bisa melihat kalau disabilitas ini bukan sebuah masalah. Ini seperti keberagaman saja. Ada yang berkulit hitam, ada yang putih. Ada yang berambut ikal, ada yang lurus,” tutup Tommy.

Pada akhirnya, dunia kerja tidak semestinya membatasi kemampuan para penyandang disabilitas untuk terlibat dan berkontribusi dalam ruang profesional. Apa yang terjadi pada diri saya membuktikan bahwa menjadi penyandang disabilitas mental tidak menghentikan langkah untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan hingga menunaikan tanggungan pendidikan.

Ruang kerja idealnya turut membangun mekanisme yang merangkul para penyandang disabilitas, baik dalam dukungan moral, fasilitas kesehatan inklusif yang turut mengkover biaya-biaya lain seperti konseling dan obat-obatan pendukung.

Saat ini, dan untuk seterusnya, saya bersama kawan penyandang disabilitas mental lainnya membutuhkan ruang aman di dunia kerja yang mendukung kami untuk berkembang, bukan untuk mematikan cita-cita.

Gita Hastarika adalah seorang antropolog dan pegiat artivisme.