Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati paham betul cara menghadapi Presiden Joko Widodo. Kalau sudah ada maunya, kepala negara sukar didebat. Karena itu, setiap kali presiden memberi arahan, Sri Mulyani biasanya memilih opsi andalan: iyakan saja dulu.

Sri Mulyani menceritakan hal ini usai acara silaturahmi sekaligus perpisahan Presiden Jokowi dengan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 pada 18 Oktober 2019 di Istana Negara, Jakarta. Saat itu sejumlah wartawan, yang mengerubungi Sri Mulyani, menanyakan berbagai hal termasuk kesannya bekerja di bawah arahan Jokowi.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memuji stamina Jokowi yang disebutnya tak cuma merancang kebijakan sembari duduk di belakang meja, tapi juga rajin turun ke lapangan. Pertanyaan lain: Bagaimana cara para menteri menghadapi gaya Jokowi yang apa-apa maunya serba cepat?

“Kalau beliau ingin cepat, kita harus mengatakan iya dulu. Karena kalau bilang, ‘Wah, enggak bisa,’ malah bikin masalah,” kata Sri Mulyani. “Jadi iya dulu, kemudian kita lihat persoalannya ada di mana.”

Sri Mulyani menilai gaya semacam itu bagus karena masyarakat selalu menuntut pemerintah menyelesaikan persoalan dengan cepat. Ia mungkin ada benarnya. Namun, yang serba cepat belum tentu tepat dan sering kali tanpa perhitungan matang.

Sudah berulang kali Jokowi memasang target besar nan ambisius dengan tenggat kilat. Contohnya, di periode pertama, pemerintahannya bertekad memberantas mafia di sektor minyak dan gas bumi pada tahun pertama, menyelesaikan tujuh kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada tahun kedua, meraih pertumbuhan ekonomi 7% pada tahun ketiga, mengambil alih mayoritas saham PT Freeport Indonesia pada tahun keempat, dan merampungkan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas total 35 ribu megawatt pada tahun kelima.

Dari lima contoh itu, hanya akuisisi Freeport Indonesia yang berujung hasil konkret. Sisanya nihil. Kebiasaan Jokowi mematok target selangit, dipadukan keinginan serba ekspres, justru bikin banyak urusan jadi runyam. Salah satunya terjadi pada sektor energi.

Sejak awal, pemerintahan Jokowi menetapkan target pertumbuhan ekonomi tinggi. Dengan mendorong industri-industri strategis domestik, diharapkan ekonomi Indonesia bakal melaju 5,8% dan 6,6% pada dua tahun pertama, lalu melesat 7,1%, 7,5%, dan 8% pada tiga tahun terakhir, merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Imbasnya, konsumsi listrik per kapita diperkirakan bakal melonjak; tumbuh rata-rata 7,3% per tahun dalam periode yang sama.

Karena itulah Jokowi meluncurkan program listrik 35 ribu MW pada 4 Mei 2015, yang 25 ribu MW di antaranya dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Diperkirakan, PLN butuh tambahan 100 juta ton batubara per tahun untuk mengoperasikan seluruh PLTU baru itu.

Bila menggunakan perhitungan Badan Administrasi Informasi Energi (EIA) Amerika Serikat, setiap juta ton batubara yang dibakar bakal menghasilkan emisi setara 2,86 juta hingga 3,17 juta ton CO2. Maka, seluruh PLTU baru dari program 35 ribu MW bisa menghasilkan tambahan emisi sekitar 300 juta ton CO2.

Proyeksi kenaikan konsumsi listrik dan batubara domestik itu membuat pemerintah memikirkan ulang rencana jangka panjang bisnis batubara Indonesia. Selama ini mayoritas hasil produksi batubara diekspor, dan pemerintah merasa mulai perlu berhati-hati menghemat cadangan batubara sehingga di masa depan bisa dikonsentrasikan untuk keperluan dalam negeri. Maka, pemerintah menyiapkan rencana membatasi produksi batubara tahunan Indonesia menjadi maksimum 400 juta ton dan memprioritaskannya untuk pasar domestik mulai 2019.

Pada saat ketergantungan terhadap batubara semakin erat dan kuat, Jokowi mau Indonesia berkontribusi dalam usaha menangani perubahan iklim. Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris, kesepakatan internasional yang tercapai pada akhir 2015 dengan tujuan besar membatasi tingkat pemanasan global hingga hanya berkisar pada 1,5 hingga 2 derajat Celsius.

Jokowi menargetkan memangkas emisi gas rumah kaca di sektor energi Indonesia pada 2030 hingga 29% dengan usaha sendiri, atau 41% dengan bantuan internasional, dari kondisi 2010 yang setara 453,2 juta ton CO2. Salah satunya dengan meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) di bauran energi nasional—konsumsi energi lintas sektor—dari hanya 5% pada 2015 menjadi 23% pada 2025 dan 25% pada 2030.

Indonesia memang kaya sumber daya energi bersih. Potensi EBT Nusantara diperkirakan bisa menghasilkan listrik hingga 442 gigawatt, merujuk data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Potensi terbesar ada di tenaga surya, yang kira-kira setara 207,9 GW.

Namun, apa yang tampak menjanjikan itu tak pernah benar-benar bisa dimanfaatkan. Dunia tak mengakui Indonesia sebagai produsen energi bersih andal, justru sebagai salah satu penghasil emisi karbon terbesar.

Pada 2015, kapasitas pembangkit listrik Indonesia mencapai 55,5 GW; 49% di antaranya dari PLTU dan hanya sekitar 12% dari pembangkit EBT. Saat itu, sektor energi berkontribusi 22,6% terhadap emisi gas rumah kaca nasional setara 2,37 miliar ton CO2, merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Emisi terbesar dari kebakaran gambut serta aktivitas penggundulan lahan hutan dan lainnya, masing-masing porsinya 33,8% dan 32,3%.

“Sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru-paru dunia, Indonesia telah memilih untuk menjadi bagian dari solusi (bagi krisis iklim dunia),” kata Jokowi saat Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP21 di Paris, Prancis, pada 30 November 2015. Sesumbarnya ini setelah hanya tujuh bulan ia meluncurkan program 35 ribu MW, yang proyek-proyek PLTU-nya saja bakal menambah emisi sekitar 300 juta ton CO2.

Ambisi Jokowi tanpa Realisasi

Segala ambisi Presiden Jokowi menjadi dasar pemerintah merancang pengembangan jangka panjang sektor energi Indonesia. Pada 2017, terbit Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) berisi proyeksi kebutuhan energi hingga 2050.

RUEN dibuat dengan mengacu sejumlah asumsi dasar, termasuk pertumbuhan ekonomi, kenaikan populasi, potensi energi, dan konsumsi listrik ke depan. Merujuk RUEN, kapasitas pembangkit EBT Indonesia diharapkan naik dari hanya 8,6 GW pada 2015 menjadi 45,2 GW pada 2025 dan 69,7 GW pada 2030.

Rancangan itu diterjemahkan PLN ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), diterbitkan setahun sekali. Dokumen ini berisi daftar lengkap proyek infrastruktur listrik, termasuk pembangkit, yang bakal dibangun dalam kurun 10 tahun.

Intinya, mimpi-mimpi besar Jokowi saling terkait satu sama lain. Satu saja gagal terlaksana, bisa panjang urusannya. Dan, itulah yang terjadi.

Pada periode 2015-2019, ekonomi Indonesia hanya tumbuh rata-rata 5,03% per tahun, padahal proyeksinya 7%. Pada saat yang sama, konsumsi listrik per kapita cuma tumbuh rata-rata 4,3% per tahun, di bawah estimasi awal sebesar 7,3%.

Pada akhir 2019, kapasitas terpasang pembangkit listrik Indonesia tercatat 69,6 GW, termasuk pembangkit PLN 42,3 GW. Pada tahun itu, pasokan listrik nasional menyentuh 278,5 terawatt hour (TWh), sementara konsumsi listrik 289,3 TWh.

Program 35 ribu MW molor. Hingga 2019, hanya 14% dari seluruh pembangkit dalam proyek itu yang rampung dan beroperasi. Sebesar 62% masih dalam konstruksi, 20% telah berkontrak tapi belum dibangun, sisanya masih fase perencanaan dan pengadaan.

Bagi PLN, progres lamban ini hanya menunda datangnya masalah dalam bentuk kelebihan pasokan listrik besar. Mengingat pertumbuhan konsumsi listrik tak sesuai yang diharapkan, kehadiran berbagai pembangkit baru dari program 35 GW bakal membuat cadangan daya dan biaya pembangkitan PLN membengkak. Itu karena pembangkit harus tetap beroperasi meski tanpa konsumsi.

Sebaliknya, permintaan batubara domestik tidak sebesar perkiraan awal dan pemerintah batal membatasi produksi. Produksi batubara justru melesat hingga 610 juta ton pada 2019, walau rencananya cuma boleh 400 juta ton, seiring usaha pemerintah menggenjot pemasukan negara dari ekspor batubara untuk menutup defisit neraca perdagangan akut.

Di sisi lain, pengembangan sektor energi baru dan terbarukan (EBT) pun melempem.

PLN terlihat kepayahan membangun pembangkit EBT sembari memikul beban utang besar untuk membangun berbagai infrastruktur listrik, menahan dan menanggung subsidi tarif listrik, serta menghadapi fluktuasi harga batubara dunia. Poin terakhir krusial karena setengah dari seluruh pembangkit di Indonesia adalah PLTU dan kenaikan harga batubara bakal membuat beban operasional PLN melonjak.

Hingga sekarang, pengembang listrik swasta malas berinvestasi pada EBT karena kebijakannya memberatkan, bikin berbagai bank enggan memberikan pinjaman lunak. Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017, misalnya, membatasi harga listrik pembangkit EBT—kecuali air, panas bumi, dan sampah—menjadi maksimum 85% dari biaya pokok penyediaan (BPP) listrik di daerah tempat pembangkit itu dibangun jika BPP-nya lebih tinggi dari rata-rata nasional.

(Misal, rata-rata BPP listrik Indonesia adalah Rp1.350 per kilowatt hour (kWh). Sementara itu, BPP lokal Lombok adalah Rp2.000 per kWh, lebih tinggi dari angka nasional. Jika ada pengembang swasta ingin membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Lombok, harga listrik yang dijualnya ke PLN tak boleh lebih dari Rp1.700 per kWh, alias 85% dari BPP lokal. Dalam banyak kasus, perhitungan macam ini bikin proyek pembangkit EBT jadi tidak ekonomis.)

Alhasil, pada 2019, kapasitas pembangkit EBT hanya 10,1 GW, sementara PLTU 34,7 GW. Dengan porsi EBT di bauran energi mandek pada angka 9,15%, sektor energi telah menyumbang 34% dari total emisi gas rumah kaca nasional setara 1,8 miliar ton CO2.

Di tengah kondisi inilah pandemi Covid-19 datang dan bikin semuanya makin runyam.

Menyetop Pembangunan PLTU Baru

Pandemi menghajar ekonomi Indonesia. Lajunya tercatat minus 2,07% pada 2020. Industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga, kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto nasional dari sisi lapangan usaha dan pengeluaran, masing-masing terkontraksi 2,93% dan 2,63%.

Maka, wajar melihat konsumsi listrik nasional hanya tumbuh tipis 0,46% menjadi 1.089 kWh per kapita. Masalahnya, pembangunan pembangkit listrik terus berjalan. Kapasitas pembangkit nasional naik 4,4% menjadi 72,7 GW pada 2020 saat konsumsi listrik stagnan.

Investor bisa ngamuk bila PLN seenaknya membatalkan pembangunan pembangkit baru. Padahal PLN sudah kelebihan pasokan. Padahal utangnya menumpuk; naik 64,8% menjadi Rp649,2 triliun pada periode 2016-2020.

PLN menyatakan baru bisa fokus menggarap pembangkit EBT setelah membereskan proyek listrik ambisius warisan pemerintahan sebelumnya; tak cuma program 35 GW Jokowi, tapi juga dua jilid fast-track program (FTP) pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan kapasitas masing-masing 10 GW. Puluhan pembangkit dari program FTP sempat mangkrak karena berbagai alasan dan sebagian di antaranya bakal kembali dilanjutkan dalam waktu dekat.

Dengan membawa segala beban tersebut, PLN datang memenuhi panggilan untuk mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi pada 11 Mei 2021.

Jokowi minta PLN menghentikan pembangunan PLTU baru, kecuali yang sudah di tahap konstruksi atau pemenuhan pembiayaan. Para pimpinan kementerian dan lembaga terkait juga diminta membuat payung hukum untuk “menaungi apabila ada masalah-masalah yang terkait dengan aspek legal,” kata Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi.

Instruksi itu sejalan usaha pemerintah merancang strategi jangka panjang Indonesia untuk mencapai status nol emisi karbon, mengikuti jejak sejumlah negara lain seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan yang telah lebih dulu menyatakan komitmen serupa.

Pada Juli 2021, Indonesia menyerahkan dokumen berisi komitmen iklim baru kepada PBB dan menetapkan tenggat memangkas emisi karbon hingga nol pada 2060 atau lebih cepat. Ini bagian dari persiapan jelang Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP26 di Glasgow, Skotlandia, pada November 2021.

Penyusunan RUPTL PLN untuk satu dekade ke depan kemudian terdampak. Dalam prosesnya, PLN mesti mempertimbangkan kelebihan pasokan di tengah melemahnya permintaan, tuntutan penyediaan listrik dengan harga terjangkau, penyelesaian proyek warisan SBY dan Jokowi, target 23% porsi EBT di bauran energi nasional pada 2025, serta target nol emisi karbon pada 2060.

Dari sana, muncullah apa yang disebut PLN sebagai draf “RUPTL hijau” untuk periode 2021-2030.

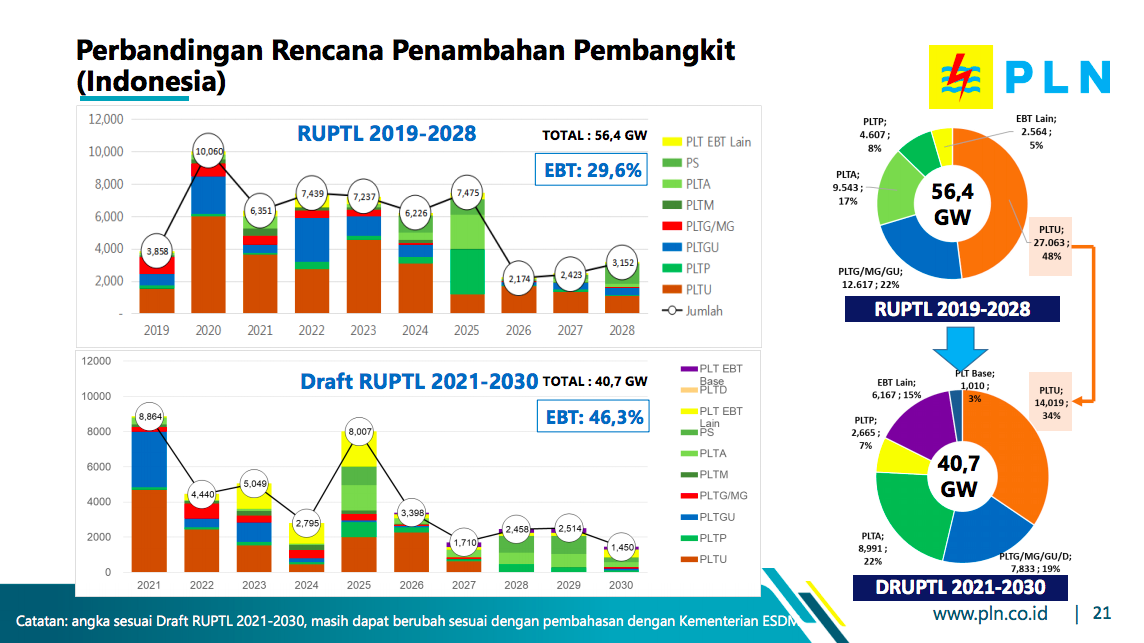

Estimasi konsumsi listrik nasional disesuaikan super drastis. Pada RUPTL terakhir sebelum pandemi untuk periode 2019-2028, kebutuhan listrik tahunan diperkirakan melewati angka 400 TWh mulai 2027. Di draf RUPTL baru, angkanya mentok di 390 TWh pada 2030, berdasarkan kalkulasi moderat.

Mau tak mau, jumlah pembangkit baru dikurangi. Total, akan ada tambahan kapasitas 40,7 GW hingga 2030, yang 46,3% di antaranya dari pembangkit EBT, merujuk presentasi PLN pada akhir Juli 2021. Sebagai perbandingan, pada rencana 2019-2028, ada tambahan 56,4 GW dan hanya 29,6% dari energi bersih.

Proyek-proyek PLTU sisa, termasuk warisan SBY dan Jokowi, akan mulai beroperasi dari 2021 hingga 2027. Setelahnya, tak ada lagi pembangkit batubara baru.

Dan, yang tak kalah penting, target 23% porsi EBT di bauran energi nasional diperkirakan bakal tetap tercapai pada 2025. Emisi gas rumah kaca dapat dipangkas secara signifikan hingga 2030, sejalan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris. Caranya? Mengandalkan PLTU.

Mencari Jalan Pintas: Energi Kotor pun Jadi ‘Terbarukan’

Selain berusaha mendorong pembangunan berbagai pembangkit EBT seperti panas bumi, air, dan surya, PLN berencana memasang teknologi co-firing untuk pembakaran batubara dan biomassa secara bersamaan di sejumlah PLTU. Penggunaan biomassa diharapkan dapat menggenjot porsi EBT di bauran energi nasional.

“Co-firing ini akan menjadi salah satu solusi agar PLTU batubara masih bisa bertahan dan menjadi trade-off untuk kebutuhan EBT 23% pada 2025,” kata Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi.

Targetnya, biomassa bakal menggantikan rata-rata 10% batubara yang digunakan PLTU di Jawa dan Bali serta 20% untuk fasilitas uap di luar daerah tersebut.

Sampai Juli 2021, PLN telah mencoba teknologi ini di 32 PLTU dan bakal memperluasnya hingga 52 lokasi pada 2025. Dengan asumsi faktor kapasitas pembangkit sebesar 70%, diperkirakan biomassa yang dibakar di seluruh PLTU tersebut akan menghasilkan energi setara 2,7 GW.

Masalahnya, PLN butuh sekira 8-14 juta ton biomassa per tahun untuk mewujudkan rencana itu.

Tak mudah membangun rantai pasok biomassa yang stabil untuk jangka panjang. Selain itu, harga biomassa relatif mahal dan PLN butuh investasi besar untuk meningkatkan porsi penggunaan biomassa di PLTU.

'Industri biomassa merupakan industri yang banyak mengandalkan kebijakan dan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi,' kata Putra Adhiguna, analis Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).Click To Tweet“Tanpa ada insentif yang signifikan dari pemerintah, menjadi pertanyaan besar apakah PLN akan dapat menjalankan co-firing tanpa menghadapi hambatan teknis dan keuangan?”

Bahkan, Amerika Serikat dan Cina yang memiliki potensi biomassa berlimpah, armada PLTU besar, dan basis teknologi kuat, hingga kini belum berhasil mengembangkan operasi co-firing secara signifikan, tambah Putra. Inggris pun butuh dana publik setara kira-kira Rp14 triliun pada 2019 untuk mendukung pembangkit biomassa terbesarnya.

Problem lain muncul dari biomassa yang digunakan PLN. Melalui perjanjian pada pertengahan Juli 2021, perusahaan kehutanan negara Perhutani dan grup perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) masing-masing berkomitmen memasok serbuk gergaji kayu dan tandan kosong sawit sebagai biomassa untuk operasi co-firing PLN.

Indonesia punya reputasi sebagai salah satu negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia. Itulah kenapa emisi karbon begitu besar di negara ini. Indonesia kehilangan tutupan hutan seluas 465.500 hektare dan hanya menanam kembali 3.100 hektare dari pertengahan 2018 hingga pertengahan 2019, merujuk data resmi pemerintah.

Laju deforestasi memang diklaim turun signifikan sepanjang pandemi setelah Indonesia “hanya” kehilangan tutupan hutan seluas 119.100 hektare pada 2019-2020. Namun, usaha reforestasi cuma mampu mencakup 3.600 hektare pada periode tersebut.

Karena itu, penggunaan biomassa dari sektor kehutanan dan sawit tanpa usaha reforestasi maksimal hanya akan melanggengkan bencana lingkungan dan, ujung-ujungnya, menggulingkan status “hijau” dari biomassa.

Namun, pemerintah dan PLN tak punya banyak pilihan. Untuk saat ini, mereka seakan mencoba memperjuangkan apa saja yang sekilas memberi harapan.

Katakanlah Indonesia berhasil memenuhi janjinya untuk mendongkrak porsi EBT hingga 23% dalam skema bauran energi pada 2025. Selanjutnya, pemerintah punya waktu sekitar lima tahun untuk memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Di sini, kontribusi besar diharapkan datang dari kendaraan listrik berbasis baterai.

Pemerintahan Jokowi menargetkan setidaknya 2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda motor listrik telah beredar di Indonesia pada 2030, termasuk yang diproduksi sendiri di dalam negeri. Dengan begitu, harapannya impor bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas (LPG) bisa dihentikan dan emisi dapat dipangkas hingga 29%.

Untuk itu, pemerintah ingin membangun 31.859 stasiun pengisian daya (SPKLU) untuk mobil dan 67.000 stasiun penukaran baterai (SPBKLU) untuk sepeda motor hingga 2030. Totalnya, kapasitas baterai untuk kendaraan listrik pada tahun itu diperkirakan mencapai 113 juta kWh. Dari mana sumber dayanya? Tentu saja PLTU.

“Apakah kita harus menunggu listrik bersih dulu, baru mobil listrik jalan? Sekarang kita proses dua-duanya,” kata Direktur Jenderal EBT Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam diskusi daring pada Februari 2021. “Mobil listrik tetap lebih ramah lingkungan meskipun listriknya 65% (dari) batubara.”

Akhirnya, Indonesia kembali bergantung pada batubara untuk mengakali situasi. Demi mewujudkan mimpi-mimpi besar Jokowi, energi kotor pun bisa jadi “terbarukan”.

Dua Skenario Menuju Nol Emisi Karbon 2060

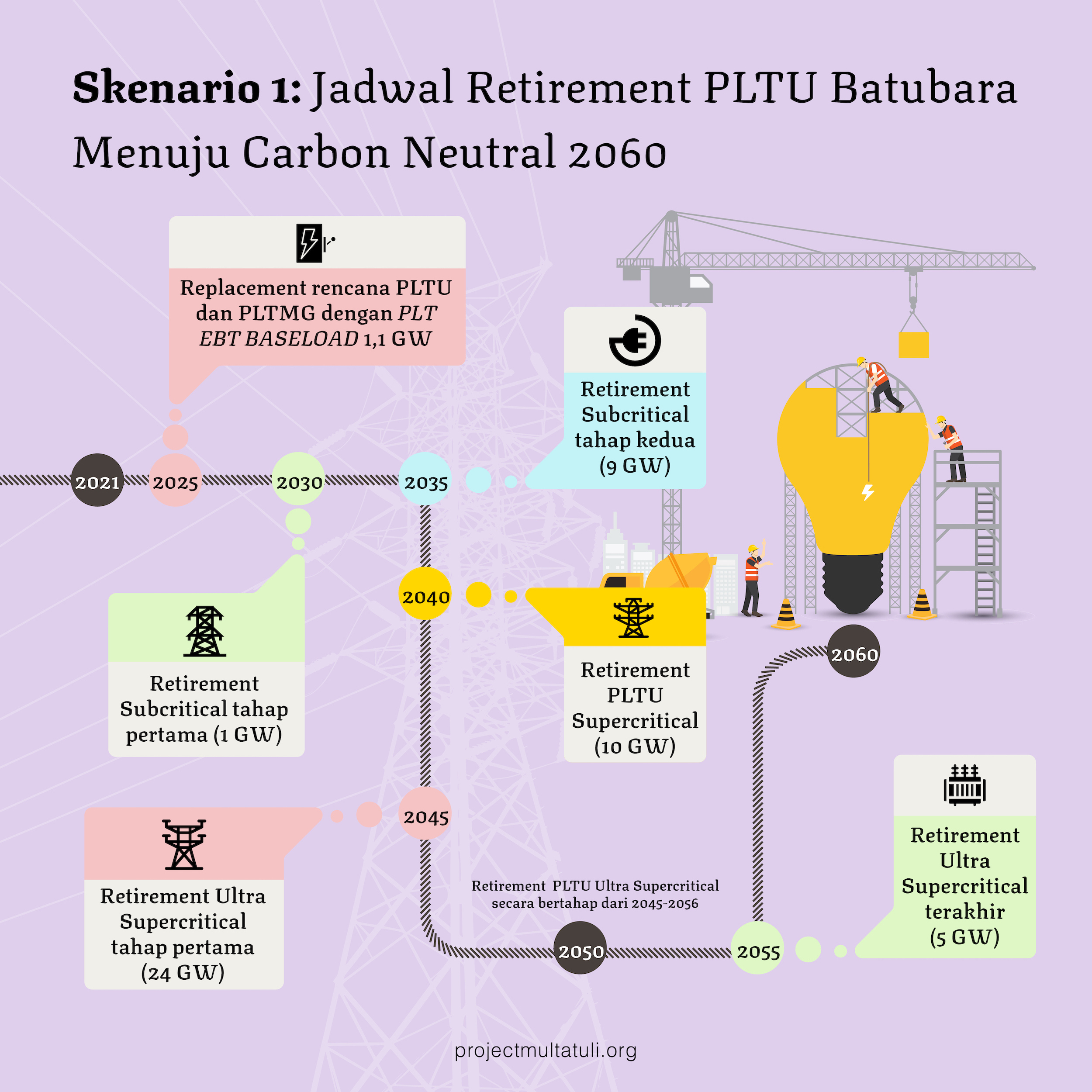

PLN telah menyiapkan dua skenario untuk menggapai target nol emisi pada 2060. Yang pertama mencakup rencana memensiunkan seluruh PLTU di Indonesia. Yang kedua masih menaruh harapan besar pada batubara.

Skenario pertama bergantung pada perkembangan teknologi penyimpanan energi.

Bila teknologi ini kian ekonomis dari tahun ke tahun, PLN dapat menggunakannya untuk memastikan kestabilan pasokan listrik dari pembangkit EBT. Selama ini, pembangkit tenaga surya, misalnya, sulit diandalkan karena produksi listriknya kerap terhambat saat matahari tertutup awan atau terbenam. Karena itu dibutuhkan storage untuk menyimpan energi yang bakal digunakan saat tanpa matahari.

Dengan kehadiran teknologi penyimpanan terjangkau, PLN berniat mengganti sejumlah pembangkit uap dan gas pada 2025 dengan fasilitas EBT base load sebesar 1,1 GW, yang dapat beroperasi secara kontinyu untuk memenuhi kebutuhan listrik minimum masyarakat. Setelahnya, PLN akan mulai memensiunkan PLTU secara bertahap, mulai dari PLTU dengan teknologi subcritical pada 2030-2035, hingga yang berteknologi supercritical pada 2040 serta ultra-supercritical pada 2045-2056.

“(Porsi) batubara turun terus,” kata Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi. “Pada 2030 hanya 59% (dari seluruh pembangkit). Kemudian 2040 menjadi 24%. Kemudian turun menjadi 11% (pada 2045), turun lagi menjadi 7% (pada 2050), dan akhirnya 0% pada 2060.”

Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) akan mulai hadir pada 2040, “untuk menjaga keandalan sistem seiring perkembangan teknologi nuklir yang semakin aman,” klaim Evy.

Saat berbagai negara di dunia telah meninggalkan nuklir, Indonesia justru bersiap menyambutnya. Padahal, Kebijakan Energi Nasional yang terbit pada 2014 jelas menyatakan nuklir adalah opsi terakhir yang diambil dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat. Prioritas utama ada pada pengembangan EBT tradisional seperti tenaga surya, air, dan angin.

Namun, ketidakmampuan mengembangkan EBT tradisional di tengah setumpuk janji surga untuk memangkas emisi karbon dan beralih dari batubara tampaknya mendorong Indonesia untuk bertaruh pada nuklir. Payung hukumnya pun tengah disiapkan. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat sedang membahas Rancangan Undang-Undang EBT yang, merujuk draf versi 25 Januari 2021, akan memuat ketentuan mengenai perizinan berusaha, pengawasan, dan pemanfaatan tenaga nuklir.

“Sekalipun rendah emisi, (pengembangan) nuklir merupakan kegiatan yang berisiko tinggi,” tulis Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Yayasan Indonesia Cerah dalam laporan bertajuk “Dua Isu Krusial dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan.”

“Indonesia, yang terletak di ring of fire atau hotspot aktivitas lempengan tektonik yang berarti memiliki risiko gempa dan tsunami yang tinggi, tidak cocok untuk pengembangan PLTN,' tulis laporan tersebut.Click To TweetDi luar urusan nuklir, PLN tetap menyatakan komitmen untuk membangun berbagai pembangkit EBT tradisional di masa depan.

Masih di skenario pertama, produksi listrik diperkirakan akan menyentuh kira-kira 420 TWh setelah seluruh pembangkit dari program 35 ribu MW beroperasi. Sementara itu, kebutuhan listrik bakal mencapai 1.800 TWh pada 2060. Selisih sekitar 1.380 TWh itu akan ditutupi dengan pembangunan berbagai pembangkit baru dengan kapasitas total 250 GW, yang mayoritasnya berbasis EBT.

“Berapa kebutuhan investasinya (untuk tambahan kapasitas 250 GW)? Kami perkirakan sekitar 2 juta dolar AS per megawatt. Maka, dibutuhkan tambahan investasi kira-kira 500 miliar dolar AS untuk memasok listrik pada 2060,” kata Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. “Tentu, PLN tidak bisa melakukannya sendirian. Kami akan melakukannya melalui kolaborasi, entah dalam hal teknologi, investasi, atau kebijakan.”

Untuk memperbaiki iklim investasi di sektor energi bersih, pemerintah Jokowi kini menyiapkan peraturan presiden yang bakal mengatur kebijakan baru soal harga listrik pembangkit EBT. Setidaknya akan ada tiga skema: feed-in tariff, harga patokan tertinggi, dan harga kesepakatan. Dengan begitu, diharapkan tarif listrik EBT jadi lebih kompetitif dan mendatangkan lebih banyak investor ke Indonesia.

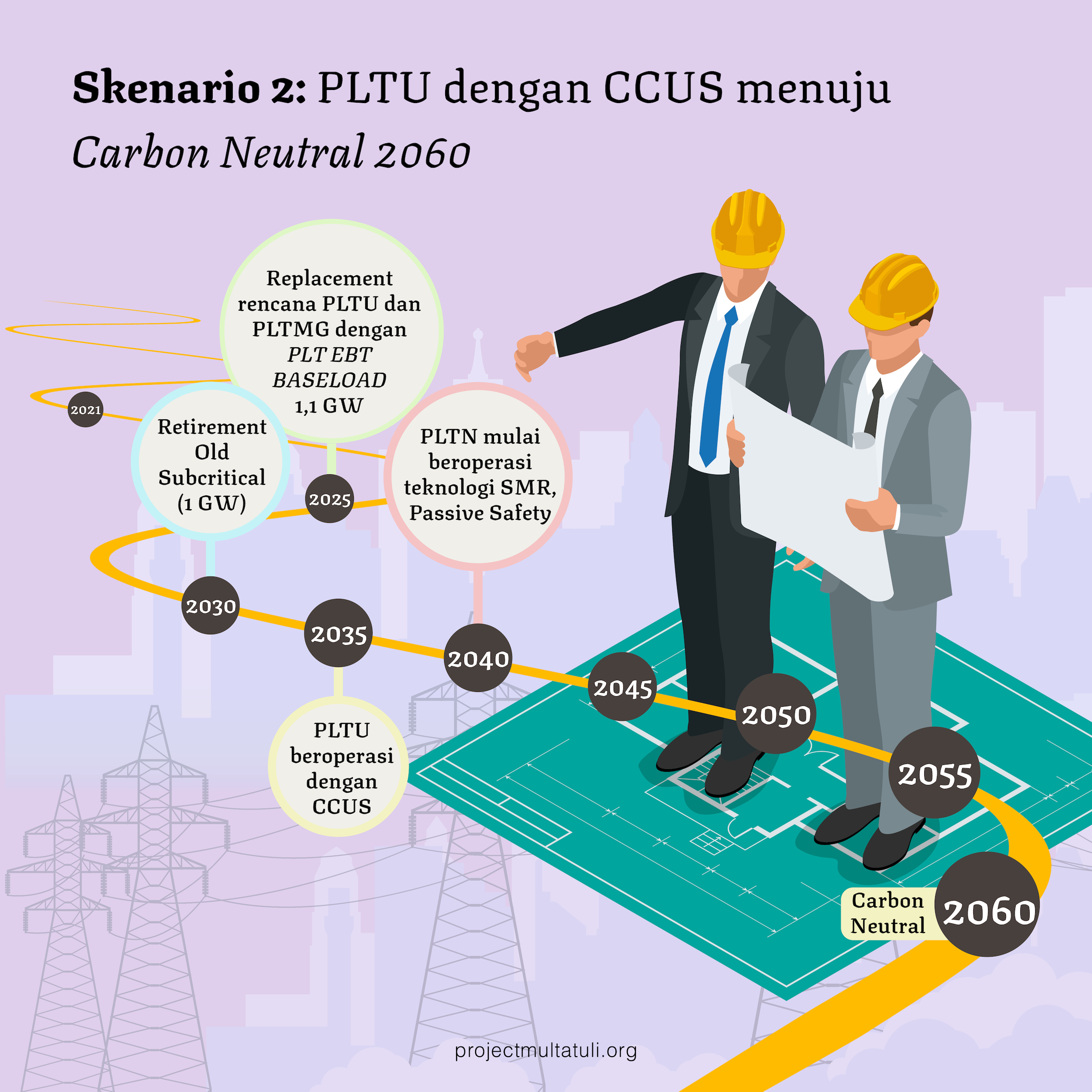

Sementara itu, skenario kedua bersandar pada inovasi teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS).

CCUS adalah teknologi untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon, entah dari pembangkit berbahan bakar fosil atau aktivitas industri tertentu. Tangkapan karbon lantas bisa dimanfaatkan untuk sejumlah hal, termasuk untuk meningkatkan produksi minyak bumi di ladang-ladang tua.

Dalam skenario ini, PLN tetap berniat memasang pembangkit EBT base load pada 2025. Namun, PLTU yang bakal dipensiunkan hanyalah pembangkit tua dengan teknologi subcritical dengan kapasitas 1 GW pada 2030. Setelahnya, pembangkit uap lain akan beroperasi dengan CCUS mulai 2035 dan pembangkit nuklir bakal masuk ke sistem pada 2040.

“Sayangnya, teknologi (CCUS) yang ada sampai saat ini menyebabkan derating [penurunan] dari pembangkit sekitar 30-40%. Sehingga jika kapasitas pembangkit 100%, maka pembangkit yang ada nanti hanya tersisa sekitar 70% daya mampu netonya,” kata Evy.

Selain itu, ada pula masalah di sisi penyimpanan karbon. Umumnya, storage untuk karbon tersebut terletak di ladang-ladang minyak atau gas tua yang belum tentu ada di sekitar PLTU. Karena itu, PLN bisa keluar uang lagi untuk memasang pipa distribusi karbon dari PLTU ke tempat penyimpanannya.

Skenario kedua mencerminkan harapan untuk mempertahankan peran penting PLTU di sektor kelistrikan Indonesia. Inovasi teknologi jadi tumpuan untuk memperpanjang umur pembangkit-pembangkit kotor tersebut. Walau begitu, tetap saja, skenario semacam ini tak banyak untungnya dalam jangka panjang, apalagi mempertimbangkan tren dunia yang semakin mengakui pentingnya menjaga lingkungan dengan mengutamakan penggunaan energi bersih.

Laporan dari lembaga riset Carbon Tracker pada Juni 2021 menyimpulkan 92% dari berbagai PLTU berkapasitas total 300 GW yang saat ini sedang dibangun di Cina, India, Jepang, Vietnam, dan Indonesia akan menjadi tidak ekonomis saat mulai beroperasi nanti seiring perkembangan EBT. Lebih lanjut, pada 2026, ongkos operasi seluruh PLTU dunia bahkan diperkirakan lebih mahal dibandingkan biaya membangun pembangkit EBT baru.

“Dari hitungan ini, ada 22,8 GW PLTU milik PLN yang akan menjadi stranded assets (aset mangkrak) dengan nilai mencapai 15,4 miliar dolar AS,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR). “Ini membuat perusahaan utilitas (seperti PLN) yang mengoperasikan PLTU sekarang harus memikirkan lagi, apakah masih cost effective untuk tetap melanjutkan PLTU itu beroperasi?”

Pemerintah tampaknya menyadari pula hal ini. Pada Juli 2021, Serikat Pekerja PLN membocorkan rencana pemerintah untuk mengalihkan sejumlah aset PLTU milik PLN ke sebuah perusahaan induk atau holding baru. Yang akan dialihkan terutama pembangkit tua dengan faktor kapasitas lebih rendah dari 80% dalam lima tahun terakhir atau lebih rendah dari 50% dalam lima tahun ke depan. Induk baru aset-aset PLTU tersebut lantas diharapkan bisa mencari dana segar, yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung rencana pengembangan EBT PLN ke depan termasuk melalui penawaran umum saham perdana.

Fabby melihat rencana pembentukan holding sejalan wacana mekanisme pensiun dini untuk berbagai PLTU di negara-negara berkembang. Merujuk laporan Reuters, sejumlah perusahaan keuangan dunia, termasuk Asian Development Bank (ADB), HSBC, dan Prudential, tengah bersiap mewujudkan mekanisme itu melalui model kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Secara sederhana, mobilisasi dana akan dilakukan untuk mengakuisisi aset-aset PLTU di Asia dan memensiunkannya dalam 15 tahun, jauh lebih cepat dari rata-rata usia normalnya yang berkisar antara 30-40 tahun. Dengan begitu, pemilik PLTU bisa segera mendapatkan dana segar untuk mendorong pengembangan EBT dan negara seperti Indonesia bakal lebih mudah memangkas emisi karbon setelah pembangkit uapnya pensiun dini. Selain itu, rentang 15 tahun dinilai cukup untuk memberi ruang bagi para pekerja pembangkit untuk mencari sumber pemasukan baru.

Bila aset-aset PLTU PLN telah berada dalam satu induk baru, kata Fabby, akan lebih mudah untuk menjalankan proses akuisisi via mekanisme pensiun dini tersebut. Saat ini, merujuk laporan The Jakarta Post, PLN bersama ADB dan pemangku kepentingan terkait tengah dalam proses pra-studi kelayakan untuk memuluskan rencana ini.

Ide ini tentu jadi angin segar bagi Indonesia yang selama bertahun-tahun konsisten membanggakan potensi EBT-nya dan memasang berbagai target besar, tapi tak pernah benar-benar punya kemampuan dan nyali untuk mewujudkannya; sebaliknya terus-menerus semakin lapar pada batubara.

Namun, risiko tetap membayangi, terutama bila gaya ingin serba cepat ala Presiden Jokowi mendadak kumat dan ia menerbitkan kebijakan-kebijakan baru tanpa perhitungan cermat. Kalau sudah begitu, sulit rasanya untuk mengiyakan saja dulu.

Laporan ini bagian dari serial reportase #EnergiKotor, berkat dukungan Earth Journalism Network dalam tajuk “Available but not Needed”, kolaborasi enam media lintas-negara menyingkap kepentingan swasta dan publik mendanai pembangkit berbahan bakar fosil di Asia Tenggara.