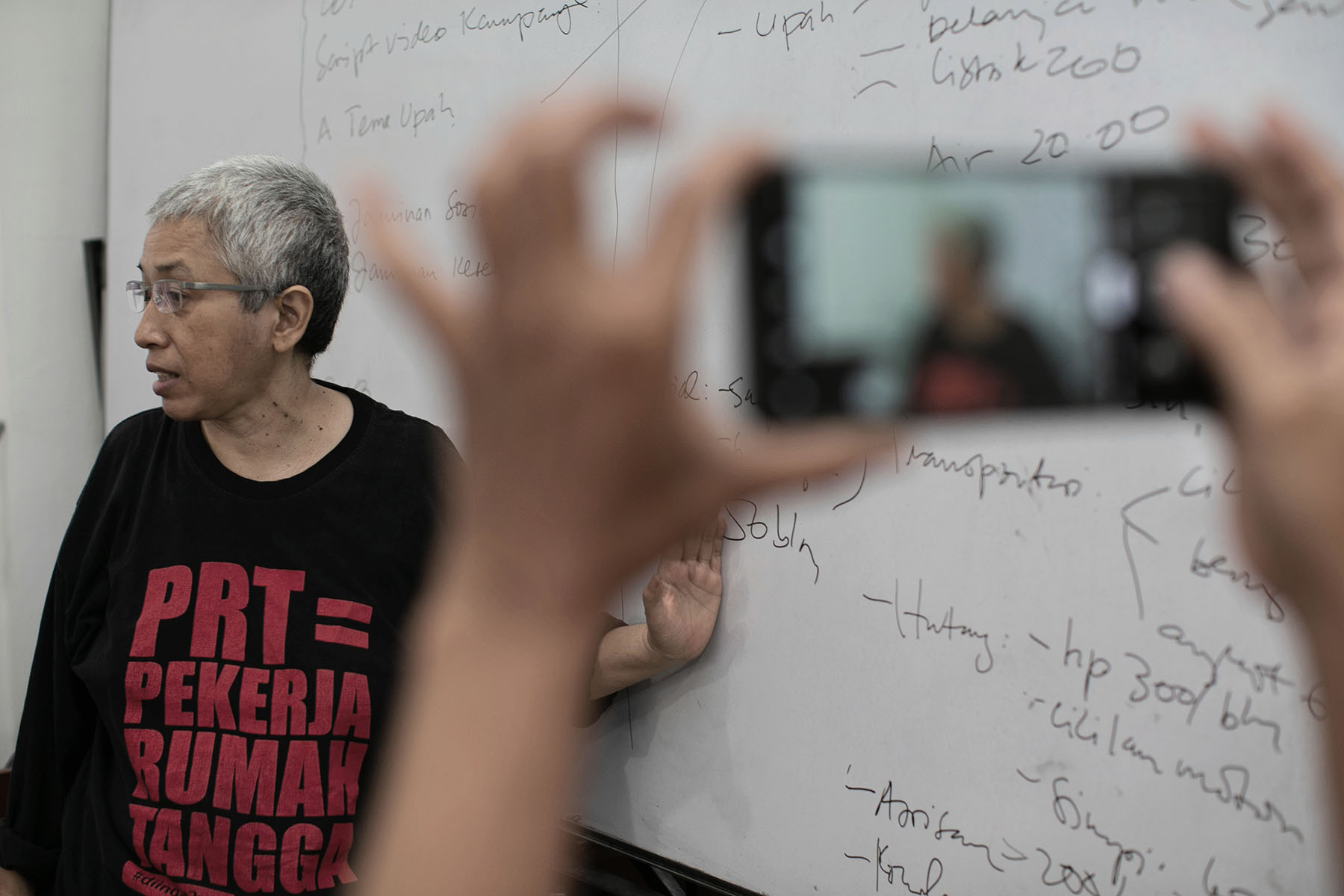

LITA (53) mulai frustrasi dan kehabisan ide. Apa yang bisa ia lakukan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dapat sah menjadi Undang-Undang?

Rasanya semua sudah ia lakukan. Bersama dengan barisan serbet–sebutan gerakan solidaritas sesama PRT–mereka telah mengirimkan surat ke DPR, melakukan lobi, audiensi, sosialisasi, berdemonstrasi, hingga mogok makan dan merantai diri di depan gedung DPR RI.

Akhir Oktober lalu, seorang PRT bernama Rizki asal Cianjur melaporkan kasus kekerasan yang ia alami ke Kantor Staf Presiden (KSP). Didampingi oleh pamannya dan JALA PRT, perempuan berusia 18 tahun itu menceritakan bagaimana ia dipukul dengan raket tenis, ditendang, kepalanya diplontosi, hingga dipaksa telanjang dan direkam oleh majikannya. Selama enam bulan ia bekerja, upahnya juga tak dibayar utuh, hanya sekitar Rp2,7 juta yang diterima Riski.

“Satu kasus sudah terlalu banyak,” kata Lita dalam konferensi pers (26/10). Nadanya geram.

Selang beberapa hari setelah kasus Rizki muncul ke permukaan, kasus kekerasan lain terhadap PRT muncul. Kali ini, seorang PRT, bernama Rohimah, jadi korban penyekapan dan pemukulan oleh sepasang suami istri di Bandung Barat.

Hampir setiap hari Jaringan Nasional Advokasi (JALA) PRT menerima laporan tentang tindakan sewenang-wenang dan kekerasan terhadap PRT. Selama tak ada payung hukum yang melindungi PRT, pekerja yang mayoritas adalah perempuan ini berada dalam posisi rentan.

Lita Anggraini, pendiri JALA PRT, telah menyadari itu sejak hampir 30 tahun lalu, sejak ia mengadvokasi isu PRT pertama kalinya saat ia masih mahasiswa. Pada tahun 2004, Lita bersama JALA PRT sudah memperjuangkan RUU PPRT. Sampai saat ini, RUU tersebut tak kunjung disahkan DPR.

Drafnya sudah melalui proses revisi hingga 78 kali sejak disusun pada 2001: dari yang ideal mengikuti standar Konvensi ILO 189 tentang perlindungan pekerja domestik, menjadi yang sifatnya lebih sederhana dan mengatur perlindungan dasar untuk para PRT.

Eva Sundari, mantan anggota DPR dan bagian dari koalisi sipil yang memperjuangkan RUU PPRT, tak habis pikir dengan penolakan sejumlah pihak terhadap RUU PPRT. Tak seperti UU Cipta Kerja atau omnibus law yang menurutnya adalah sebuah “revolusi” kebijakan, merevisi dan menghapus secara struktural undang-undang yang telah berlaku sebelumnya, sementara efek RUU PPRT tidak revolusioner.

Naskah terbarunya hanya terdiri dari 12 bab dan 37 pasal. “Sangat sederhana, tapi sangat dibutuhkan.” Jika ada yang direvolusi, itu adalah, kata Eva, “revolusi mental.” Meski demikian, RUU PPRT tetap mangkrak.

Perjuangan dan pelayanan Lita untuk PRT bertahun-tahun itu, menurut Eva, telah “memakan dirinya sendiri.”

Tubuh Lita ramping. Wajahnya tirus. Kaos berukuran XXL yang ia biasa pakai kini terlihat menenggelamkan tubuhnya. Teman-temannya bilang ia dulu tidak seperti itu. Berat badannya turun lebih dari 40 kg dalam kurun waktu 2019-2021.

Sudah lebih dari satu tahun, sejak pandemi, Lita lebih banyak menghabiskan waktu di Semarang. Ia butuh berobat. Ketika diwawancara via telepon, kakak kandungnya berusaha untuk terdengar tenang. Ia tidak bercerita banyak soal kondisi Lita, hanya bilang bahwa Lita mengidap “penyakit biasa” sebagaimana orang-orang bertambah usia pada umumnya.

Sahabat karibnya sejak masa kuliah, Damairia Pakpahan, tak berusaha untuk menutup-nutupi kekhawatirannya. Damai sudah menjenguk Lita di Semarang. Lita beberapa kali bolak-balik masuk rumah sakit. Ia bilang bahwa penyakit Lita kompleks. Ada riwayat sakit hipertensi, jantung, kolesterol, saraf terjepit atau HNP, lalu ada GERD. “Karena gaya hidupnya nggak teratur,” keluh Damai.

Pada 2015, Lita melakukan aksi mogok makan selama 45 hari sebagai bentuk protesnya atas draf RUU PPRT yang diabaikan DPR. Berat badan Lita turun 17 kg selama aksi tersebut. Selama itu, ia sekadar minum air putih. Kadang, demi menjaga metabolisme, dokternya merekomendasikannya agar mengonsumsi beberapa butir kacang.

Tak semua orang setuju dengan keputusan Lita mogok makan, apalagi mengetahui bahwa kondisi kesehatannya rapuh. Lita sengaja tidak bilang ke keluarganya. Ia juga tak meminta dukungan teman-temannya.

Aksi itu mendapatkan gelombang dukungan dari berbagai kalangan. Ada lebih dari 1.600 orang yang bersolidaritas. Mereka ikut melakukan mogok makan atau berpuasa sesuai dengan kapasitas mereka. Lita tidak memaksakan. “Ada yang tidak makan seminggu. Ada yang berpuasa. Ada juga yang tidak makan dua hari,” cerita Lita.

Beriringan dengan aksi mogok makan, Megawati sebagai ketua PDIP tengah melakukan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki. Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Megawati menyampaikan dukungan partainya selama ini dalam memperjuangkan nasib perempuan, salah satunya melalui RUU PPRT. Ia mengusapkan air matanya saat berpidato.

Pada saat yang sama, DPR yang kursinya paling banyak diduduki oleh PDIP itu baru saja mencabut RUU PPRT dari Program Legislasi Nasional (prolegnas) DPR. PDIP, partai penggagas RUU, berbalik arah menjadi menolak RUU PPRT.

Itu bukan pertama kalinya Lita melakukan aksi mogok makan. Akhir 2014, Lita dan aktivis-aktivis PRT lain telah melakukannya di depan gedung DPR RI sebagai ekspresi kekecewaan mereka atas draf RUU PPRT yang dikeluarkan dari prolegnas.

Eva menyebut Lita sebagai, “The longest activist working in this field.” Damai bilang hanya segelintir aktivis seperti Lita, yang menghabiskan hidupnya setia memperjuangkan satu isu. Kebanyakan aktivis lainnya tak bertahan lama. Berpindah isu atau berubah haluan menjadi pengusaha, pejabat, atau komisaris.

Sementara Lita, bagi Damai, setia mengambil sebuah jalan sunyi. “Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pekerja domestik,” sebut Damai.

* * *

Lita berpenampilan sederhana sehari-harinya. Ia selalu memakai kaos hitam, celana kain panjang berwarna polos, dan sandal gunung. Kadang sandal gunungnya ia ganti dengan sandal jepit. Prinsipnya, selama masih nyaman di badannya, ia akan terus memakainya. Sandal kesayangannya telah berusia lebih dari 10 tahun. “Kalau rusak, aku jahit.”

Rambutnya ia potong pendek. Uban memenuhi rambutnya.

Penampilannya itu sering membuatnya dipandang sebelah mata. Wina, seorang pekerja rumah tangga, mengaku bahwa butuh waktu lima tahun untuk percaya pada Lita.

Wina pertama kali bertemu dengan Lita pada 2013 di kantor JALA PRT di Kalibata, Jakarta Selatan. Ia diajak oleh seorang kawannya, juga seorang PRT, yang hendak meminta bantuan JALA PRT karena upahnya tak dibayarkan oleh majikannya.

JALA PRT bersedia membantu, tapi Wina tak langsung percaya. Ia mengira Lita adalah bagian dari sindikat penipuan. Saat itu, sedang marak kasus penipuan dengan modus arisan. Mereka merekrut sebanyak-banyaknya orang untuk bergabung dengan kelompok, lalu dibuat tergiur dengan skema investasi berimbal balik besar. Ketika para peserta telah menyetor uang, uang tersebut dibawa kabur.

Lita saat itu juga sedang dalam proses membentuk serikat PRT pertama di Jakarta, Sapulidi, di bawah JALA PRT. Ia mengajak kawan-kawan PRT untuk berorganisasi. Lita meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Ia menceritakan pengalamannya bersama Rumpun Tjoet Njak Dhien mendirikan Serikat PRT Tunas Mulia di Yogyakarta. “Banyak kawan PRT mengalami masalah. Tapi mereka merasa sendiri dan tidak tahu kepada siapa mereka bisa mengadu,” tutur Lita.

Wina telah beberapa kali kena tipu, termasuk jadi korban hipnotis. Kawan-kawannya mewanti-wantinya untuk hati-hati. Terbiasa hidup di dunia yang keras, tak mudah baginya untuk percaya pada orang asing. Apalagi percaya bahwa ada orang yang bersedia untuk membantu tanpa berharap imbalan.

JALA PRT berhasil mendampingi kasus kawannya. Si majikan akhirnya membayarkan upah si PRT, meski ia tidak berkenan memberikannya langsung. “Dilempar ke luar pagar,” sebut Lita.

Tetapi, Wina masih menganggap JALA PRT sebagai “organisasi abal-abal”. Wina menolak percaya kepada Lita yang mengatakan bahwa PRT bukan pembantu dan PRT butuh perlindungan hukum. Omongan Lita ia bantah. Kadang mereka berdebat melalui telepon. Lalu Wina mematikan sambungannya di tengah Lita berbicara. “PRT ya pembantu. Dari mana rumusnya pekerja?”

Melihat ke belakang, Wina merasa malu. Ia menyesali sikapnya dulu. Tanpa ragu, Wina sekarang dapat bilang bahwa, “Mbak Lita is my superhero!”

Lahir dari “Keluarga Pegawai”

Lita lahir dan tumbuh besar di Semarang. Ia anak kedua dari lima bersaudara. Lita kecil, bagi keluarganya, tak berbeda dengan anak-anak perempuan seumurannya kala itu. Ia penurut, rajin sekolah. Pamannya, Sutardi, bilang bahwa tak kelihatan bibit-bibit aktivis pada diri Lita kecil. “Nggak banyak ulah,” cerita Sutardi.

Tetapi, satu hal yang membuat Lita menonjol di antara saudara-saudaranya yang lain adalah kepedulian yang besar terhadap sesama. Sikap yang diturunkan dari orang tua dan kakek neneknya.

“Kalau dia punya Rp1.000, dia bisa kasih Rp1.100,” tutur Dody, kakak Lita.

Ketika sedang duduk di bangku SMA, Lita pernah berkunjung ke rumah kawannya. Ia menemukan bahwa PRT di rumah kawannya adalah seorang pekerja anak. Lita menangis. Ia membayangkan jika ia berada di posisi si PRT anak.

Lita dibesarkan di lingkungan yang menghargai orang-orang di sekitarnya, termasuk PRT-nya. Di rumahnya di Semarang dulu, orang tuanya mempekerjakan tiga PRT. Masing-masing punya porsi kerjanya tersendiri, seperti ada yang kebagian mencuci, menyetrika, dan bersih-bersih rumah, dan mereka tidak diperkenankan bekerja di luar jam kerja mereka.

“Kalau sudah pukul tujuh malam, ya sudah. Semua istirahat. Tidak boleh meminta ke PRT. Umpamanya seragam sekolahku ada yang tidak rapi karena belum disetrika, ya, aku harus setrika sendiri.”

Ketika ada PRT-nya yang sakit, ibunya akan membantu mengobati si PRT dan membiarkannya istirahat dengan tetap memberikan upah bulanan.

Di saat yang sama, keluarga Lita terbiasa untuk membaca dan berdiskusi. Sejak kecil, ia telah diajak membincangkan berbagai ideologi dan membaca buku-buku pemikiran Sukarno.

Lita pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin belajar. Ia meraih juara kelas sejak SD, lalu ia berhasil menembus SMP favorit di Semarang, lalu SMA favorit. Ia lanjut berkuliah di perguruan tinggi prestise, di jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada.

“Aku sudah tahu buku-buku Sukarno dari SD. Aku sudah dikasih membaca, mendengarkan, ikut nimbrung obrolan orang tua. Kami biasa berbincang soal ideologi. Bapakku sering bercerita masa-masa ia ikut Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Di rumah, ia juga sering kritis terhadap pemerintahan Orde Baru,” cerita Lita.

Bagi kawan-kawannya, Lita adalah bagian dari organic intellectual, yang menurut Antonio Gramsci, adalah orang yang memanfaatkan intelektualitasnya untuk menggerakkan masyarakat dan menjadi berguna untuk sesama. Berbeda dengan traditional intellectuals yang memisahkan dirinya dari kalangan masyarakat atau menjadi kaum elite.

Tetapi, Lita merasa kesepian. Pengetahuan itu tak bisa ia bawa ke luar rumah. Hidup di masa Orde Baru, pengetahuan adalah barang berbahaya. Buku-buku dilarang. Cerita soal kemiskinan dan pemberontakan tak boleh naik ke permukaan. Orang tuanya, yang bekerja sebagai PNS, juga memperingatkannya untuk tidak membawa diskusi-diskusi mereka ke luar rumah.

“Ini buat di rumah saja. Jangan cerita ke luar,” Lita mengulangi ucapan orangtuanya.

Lita ingat masa mudanya berbarengan dengan keluarnya film Catatan si Boy. Film populer pada zamannya yang memperlihatkan hidup baik-baik saja, penuh suka cita, dan kemakmuran. Tetapi, pada saat yang sama, film itu–sebagaimana kebanyakan film pada masa Orde Baru–menyembunyikan ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang terjadi di depan mata.

Kebanyakan anggota keluarga Lita bekerja sebagai PNS atau tentara. Saudara-saudara kandungnya tumbuh besar menjadi PNS, polisi, dan bekerja di BUMN. “Keluarga pegawai” adalah sebutan kakaknya untuk keluarga mereka.

Pada masa Orde Baru, menjadi PNS punya kesan megahnya tersendiri. Setidaknya, dengan adanya jaminan sosial dan pensiun, hidup mereka sudah terjamin. Hal serupa juga yang diharapkan keluarga pada Lita: menjadi PNS.

Keluarganya mengibaratkan mereka sebagai tanaman jeruk. Lahir dari pohon jeruk, Lita diharapkan tumbuh besar menjadi buah jeruk pula. “Yang manis, segar, dan besar,” kata Dody.

Untuk beberapa waktu, Lita berusaha untuk memenuhi ekspektasi tersebut.

Setelah lulus kuliah, Lita ikut tes CPNS atas permintaan ibunya. Ia lolos, berhasil masuk ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Keluarganya bangga padanya. Tak mudah untuk dapat lolos tes CPNS, apalagi di Bea Cukai. Jumlah saingannya ribuan orang.

Paman Lita, Sutardi, termasuk yang ikut bangga dengan Lita. Sutardi cukup dekat dengan Lita. Dulu ia sempat tinggal bersama di rumah orang tua Lita dan dibantu untuk melanjutkan kuliah.

“Waktu itu saya lega benar,” cerita Sutardi. Ia menyebut posisi yang Lita dapatkan adalah “kejaran banyak orang”. “Bagus, lah. Jaminan sosialnya bagus. Sudah mapan. Saya sangat senang waktu itu.”

Mereka tak menyangka Lita akan berbalik arah dan mengambil keputusan-keputusan yang membuat keluarga besarnya gempar.

Keluar dari Bea Cukai, Jadi Aktivis Penuh Waktu

Baru bekerja lima bulan di Bea Cukai, Lita mengundurkan diri. Ia mengaku tak tahan bekerja di pemerintahan.

Pamannya menduga Lita tak suka harus mengikuti kegiatan orientasi “wajib militer” yang mesti dilalui setiap CPNS. “Mungkin karena itu,” katanya. “Di masa itu kan ada sentimen anti-militer.” Pamannya melanjutkan bahwa Lita, di Jakarta, juga masih menjadi aktivis. Lita ikut memperjuangkan isu kampung kota.

Sepanjang 1995-1996, bapaknya sedang terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Saat itu Lita justru menarik diri dari keluarganya.

Lita tak sanggup untuk menemui bapak dan keluarga besarnya dengan membawa kabar bahwa ia sudah meninggalkan pekerjaan yang dibanggakan keluarganya. “Aku bingung juga. Antara bertemu dengan bapakku, atau berhadapan dengan keluarga besar.”

Ketika ibunya tahu ia telah keluar dari Bea Cukai, ia mendatangi kos Lita di Jakarta, lalu memberikannya peringatan, “Kalau kamu pilih jalan ini, hubungan keluarga kita putus.”

Tak lama kemudian, pada 1996, bapaknya meninggal.

Selang 8 tahun setelah bapaknya meninggal, Lita juga ditinggalkan oleh ibunya. Sebelum meninggal, ibunya mewariskan sebuah rumah kepadanya. Ibu Lita sengaja mewariskan rumah ke anak-anak mereka. Masing-masing mendapatkan satu rumah. Ibunya tahu Lita banyak berkegiatan di Yogyakarta, karena itu membelikan satu rumah untuk Lita di sana.

Orang tuanya berharap anaknya akan selalu memiliki tempat untuk pulang. Lita mengulang pesan ibunya dulu, “Kalau kos, nggak punya uang, kamu diusir. Ada rumah, kamu nggak akan diusir orang.”

Tapi tak berselang lama, rumah itu Lita jual. Saat itu ia membutuhkan uang untuk mengelola Sekolah PRT yang sedang ia jalankan di Yogyakarta. Lita perlu membayar biaya sewa kontrak kantornya.

Awalnya, rumah itu ia gadaikan, tapi uangnya masih kurang. Keputusan itu membuat gempar keluarga. Sutardi marah, ia tak dapat mengerti jalan pikiran keponakannya.

“Rumah kamu di Jogja mana?” tanya Sutardi kepada Lita.

“Sudah saya jual.”

Sejak saat itu Sutardi tak mau berbicara dengannya.

“Iya, omku sempat mendiamkan aku,” ceritanya. “Pas bapakku sakit, ini anak malah ke mana nggak jelas. Setelah ibuku meninggal, aku malah jual rumah.”

Belakangan, Sutardi tahu bahwa selain biaya kontrakan, Lita juga berusaha menggaji dan memberikan jaminan sosial yang layak ke 2-3 staf yang ia miliki. Termasuk seorang office boy-nya.

“Saya terkaget-kaget,” cerita Sutardi. Keluarganya mulai frustrasi. “Apa sih mau kamu?” kata mereka.

Dody, kakak Lita, bisa paham jika adiknya menjadi aktivis di kampus. Tetapi ia tidak paham, mengapa Lita tetap melanjutkan aktivismenya setelah lulus kuliah. Pamannya menduga Lita terpengaruh oleh aktivis-aktivis di kampusnya saat itu. Dosen pembimbing Lita dulu adalah Amien Rais yang saat itu kritis terhadap pemerintah.

Keluarganya merasa pengorbanan Lita terlalu besar. Tetapi, bagi Lita, ia tak merasa sedang berkorban. Alasan di balik keputusan-keputusannya sederhana, ia percaya memperjuangkan PRT adalah panggilan hidup dirinya. Ia juga ingat pesan neneknya dulu untuk membagikan apa yang dirinya cintai ke orang lain.

“Saya menemukan cinta pada pekerjaan ini,” kata Lita. “Bukan pekerjaan, tapi perjuangan.”

Ketika seseorang mencintai sesuatu, ia harus memperjuangkannya. “Apa yang menjadi cinta saya, saya lakukan dengan segenap hati.”

Berjejaring dan Berorganisasi

Ketika masuk kuliah pada 1988, Lita bertemu dengan kakak beradik Pakpahan. Maria Pakpahan tinggal satu kos dengan Lita, yang kemudian mengenalkannya dengan kakaknya, Damairia Pakpahan, yang berbeda empat tahun dengan Lita.

Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan mereka bertiga, Damai, Maria, dan Lita, semakin dekat. Kedua kakak beradik tersebut aktif di forum-forum dan gerakan mahasiswa, mulai dari kegiatan diskusi hingga demonstrasi. Lambat laun, Lita ikut bergabung.

Damai melihat Lita sebagai pribadi yang konsisten, jika tidak sedikit keras kepala. Lita punya dunianya sendiri, yang berjarak dengan dunia aktivisme. Ia aktif sebagai pemain hoki di UGM. Selepas lulus, ia mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebagai PNS.

Tetapi, Lita memutuskan untuk melepaskan itu semua. Setelah itu, ia juga jadi yang paling konsisten dalam jalur aktivismenya.

Ketika SMA Lita rasakan kesepian karena tak ada kawan untuk membincangkan buku dan ideologi. Kesepian itu menguap ketika ia bertemu dengan kawan-kawan sepemikiran selama kuliah, terutama ketika membicarakan isu perempuan.

Pada 1989, Lita dan kawan-kawannya membentuk Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta (FPDY). Selain bersama kedua kawannya Damai dan Maria, juga termasuk Siti Noor Laila yang menjadi anggota Komnas HAM 2012-2017 dan pernah menjabat sebagai ketua pada tahun 2013-2014, Yuni Satia Rahayu, mantan Wakil Bupati Sleman periode 2010-2015 yang kini menjadi Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPRD Provinsi DIY, Hening Tyas Sutji, Rebeka Harsono, Aida Milasari, dan Rinda Desianti.

FDPY awalnya banyak mengadvokasi isu konflik agraria, petani, dan buruh. Anggota-anggotanya ikut serta dalam aksi-aksi demo, seperti demo penolakan Kedung Ombo, rencana pembangunan waduk untuk pembangkit tenaga listrik di Jawa Tengah yang menggusur permukiman warga hingga penolakan pembangunan PT Inti Indorayon Utama, pabrik pulp dan rayon, di Sumatera Utara.

Mereka sempat dikejar-kejar tentara karena mereka membuat kalender tanah untuk rakyat–dengan ilustrasi Soeharto bertelanjang dada dan hanya memakai celana renang, dan Bu Tien memakai bikini. Karena diincar tentara, FPDY berganti nama menjadi Rumpun Tjoet Njak Dhien (RTND).

RTND berjejaring dengan gerakan feminis lintas daerah dan mulai menentukan fokus perhatian mereka. Beberapa gerakan sudah ada yang mendampingi buruh migran perempuan, buruh gendong, ada juga yang mendampingi buruh pabrik perempuan, sementara RTND memilih untuk fokus pada isu PRT.

Lita melihat seluruh isu perempuan marginal ada dalam isu PRT. PRT jadi korban ketimpangan gender, bias kelas, perdagangan manusia, hingga feodalisme. Isunya beririsan dengan isu HAM, gender, ras, kelas, dan ketenagakerjaan.

“Isu PRT menggambarkan isu perempuan sesungguhnya,” tutur Lita. “Bagaimana yang selama ini dikerjakan oleh perempuan tidak dilihat, dinilai, diapresiasi, dianggap rendah bagai kelas kedua.”

Ketika pertama kali mengorganisasi isu PRT, RTND dicemooh oleh kalangan mereka sendiri. Saat itu gerakan feminis belum populer. Meski gerakan perempuan sudah mulai muncul, tetapi tidak semuanya mau disebut feminis. Masih banyak pula kelompok kiri yang menganggap sebelah mata gerakan feminis.

Beberapa LSM menertawakan mereka. “Ngapain mengorganisir PRT? Nanti kalau mereka jadi pintar bagaimana?” Bagi kalangan kelas menengah yang kebanyakan juga mempekerjakan PRT, membayangkan posisi PRT mereka setara dengan mereka tidak mudah. Mereka harus membongkar bias-bias yang ada pada diri sendiri terlebih dahulu.

Orang tua Lita semakin khawatir dengan pilihan jalan hidup Lita. Begitu pula dengan kawan-kawan Lita di luar lingkaran aktivisme. “Nggak usah ikut-ikut. Gimana kalau kamu ditahan?” Butuh nyali besar untuk melakukan aksi demonstrasi saat itu. Jalanan sepi. Orang dengan mudah ditahan, diculik, dihilangkan.

Keluarga besarnya dulu juga adalah korban rezim Orde Baru. Berasal dari kalangan beragam, beberapa anggota keluarga kakek dan neneknya berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Masyumi, dan partai-partai lain pada masa pemerintahan Sukarno. Sejumlah anggota keluarga besarnya kehilangan pekerjaan dan dipensiunkan dini. Dari pengalaman itu, mereka khawatir aktivisme Lita akan membuat hidupnya dan keluarga berada dalam bahaya.

Tetapi Lita tak terlalu ambil pusing. Ia hampir tak pernah kena ciduk aparat. Lita menduga itu karena ia perempuan dan perawakannya yang mungil. “Bobot saya waktu itu 37 kg. Kurus sekali. Kalau ada aksi, saya sering selamat. Mungkin dikira anak kecil, perempuan, ikut-ikutan.”

RTND memulai gerakan dengan melakukan riset, mengorganisir para PRT, dan mengadvokasi peraturan daerah di Yogyakarta untuk mengakui dan melindungi PRT.

Lita di bawah RTND mulai membentuk jaringan PRT di Yogyakarta. Beriringan dengan RTND, telah ada kelompok PRT yang berkumpul secara sporadis. Pada 1999, di sebuah perumahan di Sleman, sejumlah PRT–dimotori oleh seorang PRT bernama Yuli Maheni–telah berkumpul dan berorganisasi sebagai kelompok pengajian.

RTND mendekati mereka dan mulai mendampingi kelompok pengajian itu. Diskusi-diskusi mulai berlangsung. Pertemuan terjadi seminggu sekali, di malam hari, atau pagi-pagi sebelum para PRT bekerja. Kegiatan mereka berkembang, dari pengajian, menjadi meningkatkan kemampuan menjahit, memasak, hingga pendidikan-pendidikan yang membuka wawasan.

Para PRT di jaringan Operata juga membuat dan menyebarkan surat kabar. Mereka menulis isi surat kabar secara manual, atau tulis tangan, yang kemudian mereka fotokopi, lalu mereka sebarkan ke perumahan-perumahan.

Bermula dengan nama “Swara Operata”, lalu berubah menjadi “Suara Serikat”, lalu “Kabar PRT”, surat kabar itu berisikan informasi-informasi kegiatan organisasi, termasuk yang sifatnya mengasah keterampilan. Harapannya, cerita-cerita di surat kabar dapat memantik ketertarikan PRT-PRT lain untuk bergabung.

Dari satu kelompok, RTND membantu mengorganisir kelompok-kelompok PRT di berbagai wilayah lain di Yogyakarta, di level RT/RW, dusun atau desa, hingga kelurahan. Sepanjang 1999 sampai 2000, terbentuk 8 kelompok yang dinamakan Operata atau Organisasi Pekerja Rumah Tangga. Lalu hingga 2002 berkembang lagi menjadi 21 komunitas. RTND memfasilitasi untuk mempertemukan satu operata dengan operata lainnya.

Pada 2003, jaringan operata mendeklarasikan serikat PRT pertama di Indonesia yang terletak di Yogyakarta, bernama SPRT Tunas Mulia, dengan Yuli Maheni sebagai ketua. Serikat ini secara resmi terdaftar di dinas tenaga kerja sebagai serikat pekerja.

Jumiyem, biasa dipanggil Lek Jum, menjadi salah satu pengurus aktif di tim redaksi SPRT Tunas Mulia sejak 2003. Kini, ia menjabat sebagai koordinator di bidang kampanye dan advokasi.

Setelah ada SPRT, proses kampanye melalui surat kabar diteruskan dan meluas: surat kabar tak lagi ditulis tangan, tetapi diketik menggunakan komputer. Mereka meminta bantuan loper koran untuk menyebarkan surat kabar ke perumahan-perumahan jauh. Mereka juga mengirimkan surat kabar ke luar kota menggunakan pos.

“Kebanyakan kawan PRT bergabung karena mereka membaca surat kabar. Mereka tertarik dan penasaran dengan kegiatan-kegiatan organisasi,” cerita Lek Jum. Hingga 2022 kini, SPRT Tunas Mulia beranggotakan lebih dari 5.800 orang (aktif dan nonaktif).

Selain berjejaring dengan PRT di dalam negeri, jaringan PRT di Indonesia juga berorganisasi dengan jaringan-jaringan PRT di tingkat Asia dalam Committee Asia for Women (CAW), dengan Lita sebagai bagian Executive Committee CAW.

Pada 2006, CAW berjejaring dengan jaringan PRT dan serikat buruh internasional untuk mendirikan International Domestic Workers Network (IDWN), yang kemudian berganti nama menjadi International Domestic Federation (IDWF). Mereka mengadvokasi dibentuknya Konvensi ILO 189.

“Dengan berjejaring, hingga sekarang, kami banyak bertukar pengalaman. Kami saling mendukung dan berbagi strategi pengorganisasian, berserikat, dan advokasi,” terang Lita.

Mendirikan Sekolah PRT

Rumpun Tjoet Njak Dhien pertama kali diketuai oleh Maria Pakpahan, sahabat Lita. Kepengurusan silih berganti. Lita menjadi ketua Rumpun Tjoet Njak Dhien yang ketiga pada tahun 2000.

Untuk memberdayakan para PRT, Lita percaya mereka mesti mula-mula menghargai pengalaman mereka sendiri. Mereka menyusun pendidikan alternatif untuk PRT. Rumpun Tjoet Njak Dhien bersama dengan SPRT Tunas Mulia mendirikan Sekolah PRT pertama kali pada 2003.

Menggabungkan teori feminisme atau pendidikan berperspektif gender, dan learning by doing, Sekolah PRT mendorong para PRT untuk meningkatkan kemampuan mereka. Mereka belajar memasak, membersihkan rumah, mengemudi, merawat anak dan orangtua, dan pada saat yang sama juga belajar berpikir kritis—memahami hak-hak mereka sebagai PRT, dan menyadari bahwa isu PRT adalah isu perempuan dan isu kelas yang perlu diperjuangkan.

Kerja-kerja PRT kerap tidak dihargai. Lita tidak menyebut mereka sebagai “pekerja informal” atau “unskilled labor”, tetapi sebagai “pekerja yang diinformalkan”. Kerja-kerja domestik kerap dianggap tidak membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang terasah dengan baik. Padahal, pelaku-pelaku kerjanya adalah penyokong ekonomi: ketika kerja domestik tidak terlaksana dengan baik, tidak mungkin kerja-kerja publik dapat dilakukan.

Pekerjaan domestik seperti mengepel, menyetrika, memasak, dan menyapu membutuhkan pengetahuan. Lita mencontohkan, “Ketika memasak, tangan setiap orang berbeda. Tidak semua orang bisa menyetrika dengan rapi. Atau menyapu dan mengepel dengan bersih. Tidak semua orang bisa telaten mengasuh anak.”

Berangkat dari pemahaman tersebut, Lita percaya bahwa menjadi PRT juga membutuhkan keahlian yang perlu diasah. Sekolah PRT pun hadir untuk mengintegrasikan keahlian kerja dengan wawasan kritis sebagai PRT.

Tidak ada hierarki. Posisi semua orang setara. “Semua orang bisa belajar, semua orang bisa menjadi guru,” terang Lita.

Materi pendidikan dirancang bersama-sama oleh Lita dan rekan-rekan PRT. “Pengalaman PRT, kasus-kasus, persoalan hidup, semua itu menjadi bagian dari materi.”

Mereka akan menggali pengalaman-pengalaman personal dalam belajar. Ketika ada rekan yang menjadi korban KDRT, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana untuk berproses untuk jadi berani bersikap? Bagaimana berkomunikasi dan bernegosiasi dengan majikan? Bagaimana meminta izin kepada majikan untuk melakukan aksi? Bagaimana merencanakan, mempersiapkan, membagi tugas untuk beraksi? Bagaimana melakukan orasi?

Lita sadar tidak mudah bagi para PRT untuk langsung memahami setiap materi pendidikan. PRT terbiasa hidup dalam isolasi: bekerja di ruang-ruang privat di dalam rumah, berhadapan dengan relasi kuasa, akses yang terbatas untuk dapat belajar dan mengembangkan diri.

Tetapi, belajar juga adalah sebuah proses. Keberhasilan dicapai dengan terlebih dahulu melalui kegagalan demi kegagalan.

Dalam banyak kasus, Lita berefleksi dan mencontohkan pengalaman pribadinya. PRT-PRT yang ikut serta belajar tidak pernah berorasi di aksi protes. Mereka malu dan gagap. Lita juga gagap dan minder berdiri di depan mimbar.

“Saya orang yang rendah diri. Minder. Tapi, di sisi lain, ketika diinjak, minder itu kadang-kadang hilang. Energi itu keluar ketika marah.”

Mereka saling bercerita, berbagi pengalaman. Ada yang mengaku belum berani berbicara, ada yang sudah mulai berani, tetapi belum sanggup mengeluarkan semua yang ingin ia sampaikan. Ada pula yang mulai dengan menuliskannya terlebih dahulu. “Ndak masalah,” kata Lita. “Yang penting, kita sudah berniat untuk berani berbicara. Ada perubahan sikap.”

Pendidikan adalah kunci untuk memantik perubahan. Dengan perspektif yang terbuka dan pemikiran yang lebih kritis, Lita percaya seseorang bisa membawa perubahan, baik di tingkat individu ataupun kolektif.

Lita berharap Sekolah PRT pertama kali di Yogyakarta dapat direplikasi di tempat-tempat lain. Tak hanya oleh JALA PRT dan jaringannya, tetapi juga oleh pemerintah yang mestinya hadir untuk memfasilitasinya. “Sekolah itu adalah bahan advokasi ke pemerintah. Bahwa memfasilitasi sekolah-sekolah seperti ini adalah tanggung jawab negara. Bagaimanapun, negara perlu mengubah anggapan bahwa pekerjaan semacam ini adalah pekerjaan yang tidak ber-skill (unskilled labor).”

Pada 2002, RTND berjejaring dengan perempuan-perempuan lain yang punya perhatian besar dengan isu perempuan marginal, yaitu di antaranya Kapal Perempuan (Lingkar Pendidikan Alternatif untuk Perempuan), Komnas Perempuan, Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), Institut Perempuan, dan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR. Mereka tergabung dalam Konsorsium Pendidikan Perempuan Marginal yang merancang model pendidikan alternatif untuk kelompok perempuan dipinggirkan.

Model tersebut yang ikut diterapkan sebagai kurikulum Sekolah PRT. Yanti Muchtar, Direktur Eksekutif Kapal Perempuan, dan Kamala (Nana) Chandrakirana, pendiri dan Ketua Komnas Perempuan saat itu, termasuk yang paling besar mendukung Rumpun Tjoet Njak Dhien untuk merancang dan mendirikan Sekolah PRT.

“Saya ingin memastikan bahwa Komnas Perempuan, sebagai institusi yang memegang mandat hak-hak perempuan, juga menjadi bagian yang ikut mendampingi dan mendukung gerakannya,” ujar Nana mengenang masa itu.

Bagi Nana, Sekolah PRT adalah titik masuk untuk melakukan pengorganisasian, dalam jangka panjang, mengadvokasi terciptanya perlindungan hukum untuk PRT. Sekolah PRT membantu menumbuhkan kesadaran kolektif akan identitas mereka pekerja. Kesadaran kolektif ini yang nantinya menggerakkan PRT untuk melakukan advokasi kebijakan. Sebab, Nana menerangkan, “PRT harus bisa memperjuangkan atas nama diri mereka.”

Untuk melakukan itu, prosesnya lebih kompleks dari mengajak pekerja di sektor formal untuk berorganisasi. “Berbeda dengan pengorganisasian buruh di sektor formal. Mereka telah ada tradisi berserikat. Mereka bekerja di ruang publik. Sementara PRT kerja di rumah. Tidak ada kebijakan yang mewajibkan libur. Tidak seperti PRT di Hong Kong yang mereka bisa berorganisasi di waktu libur mereka.”

Maka, ada tiga strategi utama dalam melakukan pengorganisasian: berorganisasi, advokasi, dan berjejaring.

Dengan berorganisasi melalui pendidikan, terbentuk serikat PRT. Dengan berjejaring, sesama rakyat dapat membentuk support system lintas isu dan organisasi. Berorganisasi dan berjejaring menumbuhkan kekuatan untuk mengadvokasi RUU. Dalam hal isu PRT, mereka bersama-sama menyatukan kekuatan untuk mengadvokasi RUU PPRT, yang drafnya mulai disusun pada 2001.

“Pendidikan PRT membangun kader-kader penggerak. Terbentuklah serikat PRT pertama. Dari pengorganisasian, bagaimana menjahit dukungan dari berbagai LSM, untuk sama-sama mengadvokasi RUU PPRT,” terang Lita.

Dari berjejaring lintas isu sejak 2002, Lita berkenalan dengan Wardah Hafidz, pendiri Urban Poor Consortium. Lita di bawah RTND terlibat dalam Jaringan Miskin Kota Indonesia (Uplink) sebagai koordinator, pada saat yang sama Wardah terlibat dalam pelatihan penyadaran dan penguatan organisasi PRT.

Mereka menemukan kesamaan satu sama lain dalam hal cara pandang dan keberpihakan, yang lambat laun membuat keduanya menjadi kawan dekat. Lita adalah pekerja yang sangat serius, kata Wardah. Ia berkomitmen tinggi, memiliki empati yang besar, dan bersedia mengorbankan apapun yang ia miliki untuk memperjuangkan orang-orang yang tak seberuntung dirinya.

Bagi Wardah, PRT adalah bagian dari rakyat miskin kota. “Posisi sosial ekonomi mereka sama seperti kawan-kawan di kampung-kampung miskin kota, hak-hak konstitusional dan asasinya sama-sama diabaikan,” terang Wardah. Tantangannya pun serupa, “Kesulitan terbesar adalah mengubah cara pandang para penindas feodal yang menganggap kelompok-kelompok sosial tersebut sudah sewajarnya melayani, ditindas, dan tidak mempunyai hak asasi yang sama dengan mereka.”

Mengadvokasi Undang-undang

Pengorganisiran akar rumput yang RTND lakukan beriringan dengan advokasi peraturan daerah di Yogyakarta. Perjuangan yang mereka mulai sejak 1997. Bersama-sama dengan LSM lain, seperti Rifka Annisa, LBH Yogyakarta, Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY), Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), dan lainnya, RTND mengajukan rancangan perda (raperda) di Yogyakarta.

Perjuangan ini membuahkan hasil lebih dari 10 tahun kemudian. Gubernur Daerah DI Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (pergub) tentang Pekerja Rumah Tangga di Yogyakarta pada 2010 (Pergub DIY No. 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga) dan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga.

Paralel dengan kerja-kerja pengorganisiran di tingkat daerah, Lita juga menyadari bahwa advokasi perlindungan hukum untuk PRT perlu dibawa ke tingkat nasional. Selemah-lemahnya iman, RUU PPRT adalah soal perubahan pola pikir. Proses menyadari setiap manusia memiliki posisi setara dan bahwa perlindungan PRT adalah kepentingan bersama.

Perjuangan ini tidak mudah. Berdasarkan pengalaman Lita, tidak semua orang dapat memahami bahwa “P” dalam PRT adalah “pekerja”, bukan “pembantu”. Tidak semua aktivis melek isu kelas. Tidak semua PRT paham atas hak-hak mereka.

Bagi sesama aktivis PRT pula, kesadaran itu dibangun melalui proses. Ini juga yang dialami Damairia, kawan seperjuangan Lita di FDPY dan RTND. “Saya sebagai orang yang mendukung gerakan PRT juga harus mendidik diri sendiri. Dan itu tidak mudah,” ceritanya.

“Kita dididik oleh masyarakat kita bahwa PRT itu tidak sama dengan kita. Padahal PRT ya setara. Dia bisa capek, punya hak untuk libur, tidur yang cukup, suaranya berhak didengar.”

Lita mendapatkan penolakan, bahkan kecaman, dari kawan PRT, keluarga, teman, hingga aparatur negara. Tetapi Lita juga menyadari bahwa penolakan adalah bagian dari proses. Sebagaimana Wina yang awalnya menolak dan menganggap Lita penipu, pengalaman akhirnya mengajarkannya bahwa ia juga punya kepentingan untuk memperjuangkan hak PRT.

Dialog dan pengalaman dapat mengubah seseorang. Lita menemui itu salah satunya dari keluarga besarnya sendiri. Dulu mereka mengecam keras aktivitas Lita. Tetapi, seiring berjalannya waktu, dan seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru, mereka berbalik mendukung Lita. “Ibuku dulu takut. Tapi, sejak Soeharto jatuh, kekhawatiran itu mereda. Ibuku berubah mendukung. Begitu juga dengan kakak dan omku.”

Lita juga menemui itu dari seorang satuan Pengamanan Dalam (pamdal) DPR RI yang awalnya menganggap Lita tukang rusuh. Pada 2010, JALA PRT melaksanakan aksi Serbet Raksasa di DPR RI.

Sebanyak 30 orang masuk ke dalam komplek DPR RI. Mereka menyelundupkan serbet berukuran 12×12 meter, menggelarnya di lapangan bola di depan Gedung Nusantara I. Di tengah serbet, tertulis kalimat “Segera Sahkan UU Perlindungan PRT”. Di luar gedung, ratusan peserta aksi lain sedang mengusung wajan raksasa berukuran lebih dari satu meter.

Seorang unit pamdal menghampiri Lita dan menyeretnya keluar gedung. Ia membentak Lita. “Ibu ini liar!”

Tetapi, dua bulan kemudian, Lita mendapatkan telepon darinya. Ia meminta maaf kepada Lita dan meminta tolong untuk membantu tetangganya, seorang PRT, yang mengalami kekerasan.

Sejak itu, anggota Pamdal tersebut berubah sikap. Ia jadi yang terdepan membantu Lita selama aksi, termasuk membantu menyelundupkannya ke dalam komplek DPR RI.

“Meyakinkan orang tidak mudah,” terang Lita. “Tidak semua orang bisa langsung bersepakat. Tapi saya percaya dialog akan membuka.”

Tantangan terbesar adalah menghadapi pihak-pihak yang telah memasang tembok tanpa membuka kesempatan untuk berdialog. Sialnya, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang berkuasa. Pihak-pihak, yang bagi Lita, sedang melihat cerminan diri sendiri sebagai “raja dan ratu kecil di rumah” ketika berhadapan dengan PRT.

JALA PRT berdiri pada 2004 dengan fokus untuk mengadvokasi undang-undang–sekaligus menjadi payung bagi gerakan PRT di tingkat nasional. Drafnya telah mulai digodok oleh RTND sejak 2001. Setelah melalui proses revisi lebih dari 15 kali, JALA PRT melakukan audiensi dengan pemerintah dan DPR. Harapannya, RUU ini dapat menjadi inisiatif DPR, pemerintah, atau keduanya.

Mereka menemui Komisi IX DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Diwakili oleh Maria Ulfah Anshor dari PKB dan Lukman Tuti Sutrisno dari PAN, Komisi IX bersedia untuk meloloskan draf ke Prolegnas jangka menengah 2005-2009.

Tapi, dengan lemahnya dukungan, RUU PPRT gagal dibawa ke tahap selanjutnya. JALA PRT mengulang proses penggagasan dari awal pada 2010. Melalui anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka dari PDIP, RUU PPRT masuk kembali ke Prolegnas. Kali ini sebagai Prolegnas Prioritas (berjangka tahunan).

Upaya penggagasan RUU PPRT dibarengi dengan surat-menyurat, audiensi, dan aksi demonstrasi. Setelah berkali-kali demo, Komisi IX berjanji untuk membahas RUU PPRT. Selama lima tahun berturut-turut, 2010, 2011, 2012, 2013, hingga 2014, RUU PPRT berhasil masuk Prolegnas Prioritas.

Mereka membentuk panitia kerja (panja) RUU PPRT pada 2010, melakukan riset ke sejumlah kota, menyusun naskah akademik, lalu menyusun draf awal RUU PPRT. Draf tersebut selesai disusun pada 2011.

Pada 2012, Komisi IX juga telah melakukan studi banding ke Argentina dan Afrika Selatan, dua negara yang dapat menjadi acuan implementasi perlindungan hukum untuk PRT. Pada 2013, mereka melakukan uji publik di Makassar dan Malang. Lalu draf berhasil difinalisasi.

Tapi, setelah itu pembahasan berhenti. DPR berganti orang. Pada saat yang sama, terlepas dari beberapa anggota DPR, seperti Rieke Diah Pitaloka, yang menunjukkan komitmen untuk menggodok RUU ini, suara miring yang mengecam pun tidak sedikit. Termasuk di dalam Komisi IX itu sendiri.

Setelah berkunjung ke Argentina dan Afrika Selatan, sejumlah nyali anggota DPR justru ciut. Mereka khawatir untuk menjadi semaju kedua negara tersebut. Khawatir para PRT punya keberanian untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak mereka seperti di sana. “Kalau ada RUU ini, PRT jadi kuat. Bagaimana dengan pemberi kerja?”

Lalu, setelah finalisasi draf RUU, mereka justru semakin khawatir keberadaan payung hukum akan membuat para PRT menuntut hak mereka, terutama hak atas upah, batasan waktu kerja, libur mingguan, cuti, dan hak atas berorganisasi.

“Ngapain kita mengurus babu?”

“Nanti semua orang minta RUU juga.”

“Tukang sampah ikut minta RUU tukang sampah.”

“Tukang sumur minta RUU tukang sumur.”

Lita kerap mendengar percakapan-percakapan semacam itu terjadi di kalangan sejumlah anggota DPR, di balik pintu tertutup setelah diskusi resmi pembahasan RUU PPRT. Sementara, di depan wartawan, seringnya mereka menggunakan alasan merusak “hubungan kekeluargaan” hingga asas “gotong-royong” sebagai alasan menolak RUU PPRT.

Nurul Arifin, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar pada 2013, berpendapat bahwa RUU PPRT adalah “tradisi liberal” dan “materialistis” yang tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dan gotong royong di Indonesia. “Jangan biarkan filsafat dasar bangsa ini hancur karena pikiran dan nurani kita yang individualistis dan diracuni filsafat materialisme,” katanya dikutip oleh Beritasatu pada 2013.

Pada kesempatan lain, ia menganggap RUU PPRT akan tumpang tindih dengan peraturan-peraturan lain yang sudah berlaku, yaitu KUHAP, Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang KDRT. “Tiga undang-undang itu saya pikir sudah cukup untuk melindungi pekerja rumah tangga,” katanya pada 2014.

Penolakan serupa kembali disampaikan oleh Fraksi Golkar Firman Subagyo yang menganggap RUU PPRT “kaku”. Ia beralasan PRT tidak dapat diatur dalam hukum karena budaya masyarakat Indonesia “berbeda”, mengedepankan “gotong royong” dan “kekerabatan”. “Kalau diatur secara kaku ini repot. Ini bukan Amerika, Jepang, Eropa. Kalau di sana, PRT memang mahal dan hak-haknya dilindungi karena dari negara lain. Kalau di sini berasal dari kampung sendiri.”

Bagi Lita, anggota DPR RI yang menolak RUU PPRT tidak sedang mewakili rakyat. Ada kepentingan pribadi untuk mempertahankan status quo. “Mereka khawatir melihat bayangan diri mereka sebagai pelaku.” Ia melanjutkan, “Kalau kamu tidak melakukan pelanggaran, kenapa takut?”

Salah satu esensi dari RUU PPRT adalah perubahan mindset. Tetapi sikap bias kelas dan feodal masih tertanam kuat dalam diri sebagaian anggota DPR.

Tak seperti tuduhan “mencoreng asas kekeluargaan”, RUU PPRT tidak muluk-muluk menetapkan besaran upah minimum, jatah cuti, ataupun besaran tunjangan hari raya (THR) bagi PRT. Rancangan undang-undang ini hanya mewajibkan agar ada perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, alias tetap mengamini asas kekeluargaan.

Meski telah ada Konvensi ILO 189 yang mengatur secara menyeluruh perlindungan bagi pekerja rumah tangga, tetapi draf yang telah disusun dan dibahas di Baleg saat ini, bagi Lita, baru memenuhi 60% standar yang telah ditetapkan ILO.

“Ini sangat menyedihkan. Betapa mereka yang uangnya dibayar oleh rakyat justru menjadi potret gelap para pemberi kerja. Sikap-sikap feodal justru ada di pikiran pimpinan-pimpinan yang berkuasa. Artinya, DPR bukan milik rakyat. Mereka adalah agen para pelaku perbudakan modern.”

* * *

Ketika Wina tidak percaya dengan Lita karena penampilannya yang, kata Lita sendiri, “lusuh”, Lita tidak bisa berbuat banyak. Lita hanya meminta Wina dan kawan-kawannya untuk mengecek nama dan organisasinya di internet.

“Aku minta mereka lihat di internet atau hubungi teman di Jogja. Setelah itu mereka baru percaya,” kenang Lita sambil tertawa.

Lita mengaku ia memang tidak peduli dengan penampilannya. Baju yang ia pakai tidak jauh dari kaos hitam dengan tulisan seperti “PRT = Pekerja” atau “Decent Work and Rights for Domestic Workers”. “Kadang pakai sarung, bisa 2-3 hari,” katanya.

Orang-orang terdekatnya gemas dengan kecuekan Lita. Ketika datang ke DPR, Lita yang masih mengenakan kaos kena tegur oleh teman-temannya. Mereka meminta Lita mengenakan kemeja. Seorang anggota DPR ikut mengomentari pakaiannya. “Kayaknya kemarin pakai baju ini juga?” atau “Mbak punya kaos PRT berapa banyak, sih? Ini ganti baju, kan?”

Lita yang awalnya berdomisili di Yogyakarta, bekerja memperjuangkan PRT di bawah organisasi RTND dan Jaringan Perlindungan PRT DIY, pindah dan menetap di Jakarta demi mengadvokasi terbentuknya UU yang melindungi PRT. Proses yang tidak mudah. Ia mesti mencari dana baru untuk menghidupkan organisasi ini.

Lita mencari kos di daerah Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Kosnya sekaligus ia jadikan kantor JALA PRT. Belum ada donor yang menyuntikkan dana untuk JALA PRT.

Para pengurus JALA PRT bergantung pada iuran bersama untuk kebutuhan transportasi dan operasional organisasi. Sementara kebutuhan akomodasi dan konsumsi berasal dari dana kontribusi RTND dan SPRT Tunas Mulia. Dukungan finansial hingga moral juga diberikan oleh jaringan organisasi perempuan lain, seperti pendiri dan mantan Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana (Nana) dan Direktur Eksekutif KAPAL Perempuan, Yanti Muchtar.

Meski begitu, semua serba terbatas. Lita tidak bisa bekerja di kantor JALA, alias di kamar kosnya, karena tidak ada internet di sana. Ia seharian mengendap di tempat print atau warnet dekat tempatnya mengekos untuk mengetik dan mencetak dokumen-dokumen kerja.

Lita juga banyak mengandalkan uang pribadinya untuk mempertahankan JALA. Pada 2007, Lita mendapatkan beasiswa hidup atau stipend dari ASHOKA, yang uangnya ia pakai untuk memenuhi kebutuhan operasional JALA. Itu berlangsung hingga 2010.

Pada 2013, ketika mendirikan serikat PRT Sapulidi, Lita membayar biaya kontrakan kantor dari honornya menjadi pembicara, pengisi workshop, dan sisa dari merancang program kecil-kecilan yang didukung oleh organisasi lain. “Pokoknya, benar-benar dari nol.”

Di Jakarta, keluarga terdekatnya adalah pamannya, Sutardi. Lita sering berkunjung dan sesekali menginap di rumahnya. Menurutnya, pamannya itu masih memperlakukannya seperti anak kecil. Selepas kedua orang tuanya meninggal dunia, pamannya merasa Lita adalah tanggung jawab mereka.

Sutardi, meski sudah mulai pasrah dengan keputusan hidup keponakannya, masih sering tepuk jidat dengan pilihan berpakaian keponakannya itu. “Kadang-kadang saya kaget. Biasanya kan orang ganti baju. Ini [Lita] pakaian tidur sama ke DPR nggak ada bedanya,” cerita Sutardi.

Istri Sutardi, Yani, ikut menimbrung. Ke mana-mana, Lita lebih sering mengantongi barang-barangnya dengan kantong kresek. Hanya sesekali mengenakan tas ransel. Tantenya bingung. “Apa kamu nggak punya tas?” tanyanya ke Lita.

“Jadi perempuan, pakaian nggak perlu yang bermerk. Tapi yang penting pantas.” Yani mengulangi nasihatnya kepada Lita.

“Saya nggak suka, Tante.” Yani mengulang jawaban Lita.

Yani hanya bisa geleng-geleng kepala, “Sudah pusing saya kalau lihat dia berpakaian.”

Kadang, saudara dan kawannya membelikannya baju. Kemeja atau blus, bukan kaos. Yang berwarna cerah, bukan hitam. Kuning, oranye, merah muda. Kata mereka biar tidak kusam. Tapi Lita jarang pakai.

Kawan-kawan PRT ikut membelikan Lita baju. Lita jadi heran. “Kalian nggak punya duit. Kenapa belikan aku baju?”

Suatu pagi, ketika Lita sedang menginap di rumah kakaknya, ia hendak berganti baju. Lita mencari kaos kesayangannya, kaos yang saking nyamannya sudah seperti kulitnya sendiri. “Umurnya sudah enam tahun lebih.”

Tetapi ia menemukan kaosnya sudah menjadi lap sepeda. Orang yang memegangnya bilang ia memungutnya di tempat sampah.

“Siapa yang buang kaosku?” Lita bertanya ke keluarganya.

“Lha, memang kaosmu sudah layak jadi lap,” jawab kakaknya.

Semakin ke sini, keluarganya mulai tak mencampuri keputusan-keputusan hidup Lita, termasuk gaya berpakaiannya. “Sudah menyerah mereka,” kata Lita sambil tertawa.

Tapi, bagi keluarganya, alasannya tak cuma itu. Keluarganya bangga terhadap Lita. Seseorang yang menurut mereka menghabiskan seluruh hidupnya untuk menjadi berguna bagi orang lain.

“Dia nggak pernah memikirkan dirinya. Daripada untuk dirinya, lebih banyak ia pikirkan untuk orang lain,” tutur Sutardi.

Ia rutin menanyakan kabar om dan tantenya, keponakan-keponakannya. Menanyakan kondisi kesehatan dan pendidikan mereka. Mengirimkan makanan ke rumah ketika tahu om atau tantenya sedang sakit. Tak segan untuk memberikan bantuan tanpa diminta. Bahkan mengirimkan uang ke keluarganya yang mengalami kesulitan ekonomi.

PRT yang bekerja di rumah mereka juga ikut ia urus. “Tadi dikasih uang sama tante Ita,” cerita si PRT kepada Sutardi suatu hari. “Ita” adalah panggilan rumah Lita.

Kadang-kadang, rumah Sutardi kedatangan makanan dalam jumlah besar.

“Ini siapa yang bawa?”

“PRT-PRT yang dulu aku dampingi.” Para PRT yang bekerja untuk orang ekspatriat asal Korea dan Jepang membawakan makanan khas negeri majikannya untuk Lita.

Sesekali makanan-makanan itu masih berdatangan ke rumahnya meski Lita sudah tak tinggal di sana. “Dikira orang-orang, Lita masih tinggal di sini.”

Pamannya tak bisa menahan kekaguman terhadapnya. “Kalau saya paling kerja sampai malam di kantor. Tapi dia mengorbankan harta bendanya,” ceritanya. “Itu yang menurut saya luar biasa.”

“Saya Bangga jadi PRT”

Lima tahun setelah pertemuan pertamanya dengan Lita, Wina merasa berutang budi. Ia merefleksikan bentuk-bentuk dukungan yang selama ini Lita berikan kepada para PRT lewat JALA PRT.

Wina menerima beasiswa dari JALA PRT untuk melanjutkan kuliah di bidang hukum. Ia kini sedang menyelesaikan Paket C (pendidikan setara tingkat SMA) supaya ia punya ijazah untuk melanjutkan kuliah. Pendidikan Paket C itu juga dibiayai oleh JALA PRT.

Beberapa tahun sebelumnya, Wina dan kawan-kawan PRT lain juga difasilitasi untuk les bahasa Inggris dan les komputer oleh JALA PRT.

Wina mengaku ia mesti “kena batunya” dulu baru ia bisa mempercayai Lita dan JALA PRT. Meski ia telah bergabung dengan organisasi bersama Lita sejak 2013, tetapi kepercayaannya pasang surut.

Pada 2017, Wina kena masalah rumah tangga. “Suami saya selingkuh,” tutur Wina. Kondisi mentalnya memburuk dan Wina butuh bantuan. Meski bukan persoalan ketenagakerjaan, JALA PRT hadir di sisinya melalui pendampingan psikososial, dan menemaninya hingga ia bangkit kembali.

Titik balik itu yang membuat dirinya percaya sepenuhnya dan mendukung JALA PRT.

Wina menerangkan bahwa kehadiran JALA PRT untuk para PRT tidak hanya di kasus-kasus ketenagakerjaan, tetapi juga berbagai persoalan pribadi. Selain pendampingan psikososial untuknya, Wina bercerita bahwa Lita hendak menyiapkan psikiater untuk anaknya yang mengalami speech delay.

Seorang PRT lain menceritakan bahwa JALA PRT ikut membantu membiayai sekolah anaknya. Pada masa awal pandemi, ia kehilangan pekerjaan. Kondisi ekonomi keluarganya terpuruk dan berimbas kepada anak sulungnya yang terancam putus sekolah. Mengetahui itu, JALA PRT membantu mendanai sekolah anaknya.

“Nggak cuma hubungan kerja, hubungan rumah tangga kalau minta didampingi juga didampingi. Kasus perceraian. Perselingkuhan. Anak putus sekolah. Bahkan utang saja dibantu,” cerita Wina.

Wina kini bertugas sebagai tim kampanye di JALA PRT. Bergabung dengan JALA PRT membantunya untuk memahami dan merefleksikan pengalaman-pengalamannya bekerja dulu.

Sebagai seorang PRT, Wina tidak langsung menyadari hak-haknya. Butuh proses panjang bagi Wina untuk dapat menyadari bahwa PRT bukanlah pembantu, dan bahwa PRT butuh perlindungan hukum. Wina juga baru menyadari bahwa ia dulu adalah seorang korban.

Wina mulai bekerja sebagai PRT pada 1998. Saat itu ia yang berasal dari Sukabumi baru saja lulus SMP. Ia memutuskan untuk menjadi pekerja migran, mulai bekerja di Singapura, lalu di Hong Kong, lalu di Australia.

Ia baru menyadari akhir-akhir ini bahwa dirinya dulu adalah korban child trafficking. Saat itu, oleh agen penyalur kerja, usianya di dokumen sengaja dibuat lebih tua sehingga ia yang belum mencapai usia 17 tahun bisa lolos bekerja.

Dari satu negara ke negara lainnya, Wina tidak pernah memegang paspornya sendiri. Ketika terakhir bekerja di Australia, majikannya tidak mengembalikan paspor Wina. Wina meminta, si majikan menolak. Ia beralasan sudah menghabiskan USD1.000 untuk membawa Wina ke Australia. Ia baru menyadari juga bahwa itu adalah sebuah pelanggaran hukum.

“Saya baru sadar majikan saya melanggar pasal itu.” Wina kini hafal di luar kepala Pasal 130 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Tak hanya persoalan paspor, Wina juga sadar ia dulu diperlakukan sewenang-wenang. Majikannya mempekerjakan Wina tanpa dokumen legal, dan menyuruhnya berbohong ke orang-orang di sekitarnya tentang status Wina. “Kamu jangan bilang kalau kamu PRT saya. Kamu teman saya yang sedang bermain ke sini.” Wina mengulang perintah majikannya dulu.

Ketika majikannya menyelenggarakan pesta di rumahnya, Wina tidak diperbolehkan untuk keluar kamar. Ia baru diperbolehkan keluar pukul 1 pagi, ketika pesta selesai, seluruh tamu sudah bubar, dan Wina mesti bekerja membereskan sisa-sisa pesta. Ketika mencuci peralatan-peralatan makan, kulit tangannya pecah-pecah terkena udara dan air dingin di musim dingin. “Sakit banget. [Kulit] pecah-pecah. Saya sering sakit selama di sana.”

Beban pekerjaannya bertambah di luar dari kesepakatan mereka di awal: Wina mesti juga membersihkan kolam renang hingga memotong rumput.

“Tadinya saya tidak tahu. Karena berorganisasi, saya baru sadar bahwa saya korban.”

Kesadaran-kesadaran itu ia alami secara bertahap. Wina banyak belajar berkat Sekolah Wawasan yang diselenggarakan JALA PRT.

“Dengan bersekolah, kami paham kami hidup dalam kemiskinan. Ada 5 juta PRT di Indonesia. Dan kami belum hidup layak.”

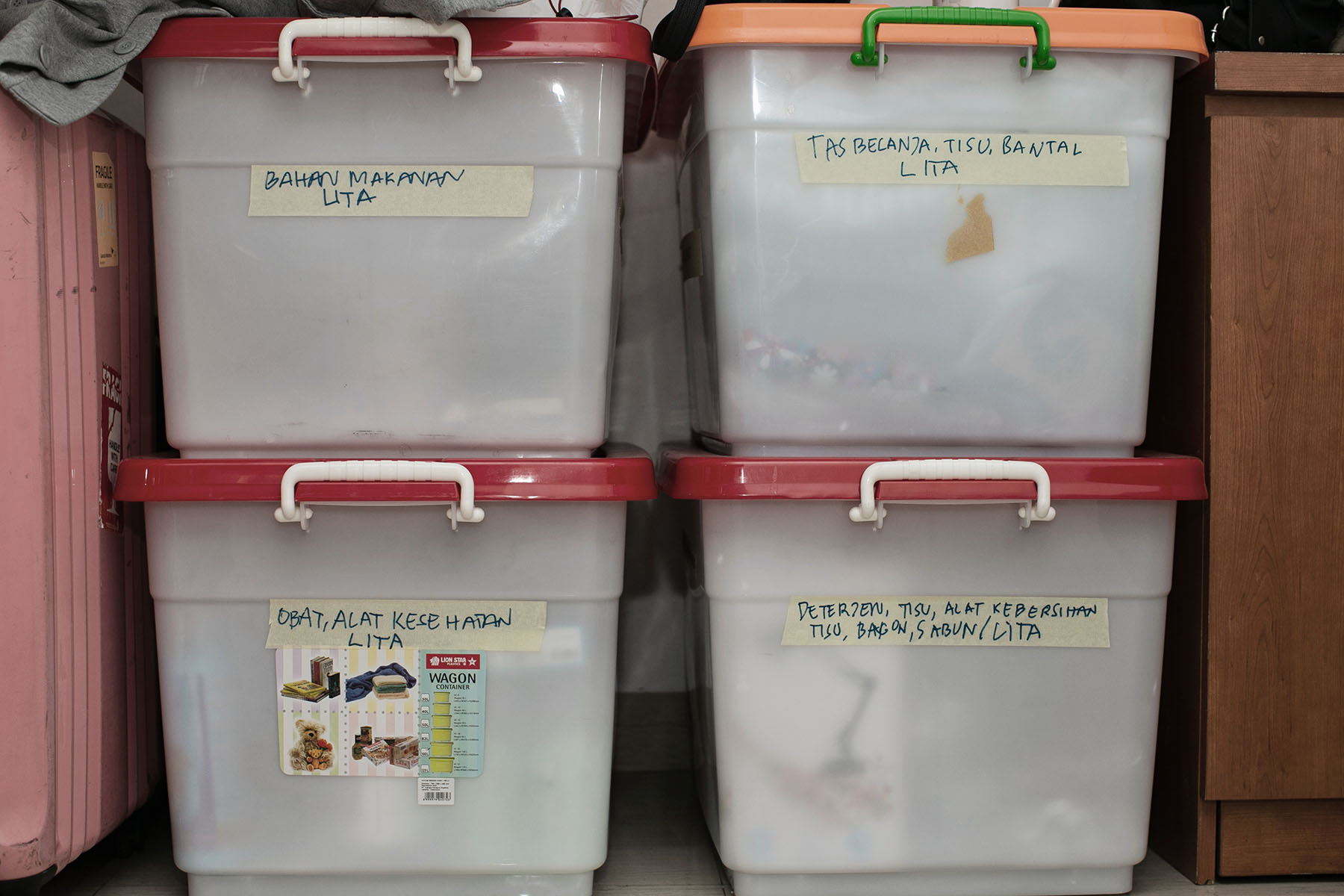

Setiap dua minggu sekali, mereka belajar berbagai materi baru. Mulai dari pendidikan advokasi, pengorganisasian, dan berserikat. Pendidikan kerja layak, trafficking, cara bernegosiasi dengan majikan. Berbagai topik terkait gender hingga reproduksi. Ada pula pendidikan wawasan soal anti-diskriminasi dan rasisme.

“Saya sekarang jadi tahu cara bernegosiasi dengan majikan. Bahwa saya harus bisa berdialog dengan cara yang mudah dipahami. Misal, di sela-sela kami sedang ngobrol santai.”

Tetapi, yang lebih besar lagi, bergabung dengan JALA PRT membuat Wina merasa ia tidak sendiri. Ia bertemu dengan PRT-PRT lain yang punya pengalaman serupa dengannya. Tidak sedikit juga yang pengalamannya lebih pahit.

JALA PRT menaungi sejumlah serikat PRT di Indonesia. Di Jakarta, ada SPRT Sapulidi. Ada lebih dari 5.400 anggota SPRT Sapulidi, baik yang aktif maupun tidak aktif.

Di SPRT Sapulidi, Wina bertemu salah satunya dengan Yuni, yang kini juga jadi pengurus SPRT Sapulidi.

Yuni pernah mengalami hampir segala bentuk kekerasan. Mulai dari ekonomi, fisik, dan seksual. Ia dipecat dan upahnya dipotong karena ia terlambat memenuhi permintaan mendadak majikannya untuk datang ke rumahnya. Ia juga mengalami diskriminasi di lingkungan tempatnya bekerja: pergi ke apartemen majikannya, ia dilarang naik lift penghuni, tetapi mesti lewat lift barang.

“Kalau terlihat PRT satu lift dengan majikan, harus bayar Rp500 ribu.”

Ketika sedang menjemput anak majikannya pulang sekolah, ia juga tidak diperbolehkan duduk di bangku-bangku sekitar sekolah.

“PRT nggak boleh duduk. Padahal bangku itu kosong,” cerita Yuni. Pihak security beralasan ada orang tua murid yang mengadu: PRT yang duduk di bangku sekolah dianggap mengganggu suasana.

Dengan berorganisasi, mereka ikut mendampingi PRT-PRT korban kekerasan lain. Sebagaimana pekerja domestik yang bekerja di luar negeri, PRT di dalam negeri juga mengalami berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi. Mereka mendengar langsung kasus PRT yang diperlakukan sewenang-wenang: beban kerja terus bertambah, jam kerja panjang, upah tidak dibayar, tidak mendapatkan libur mingguan, tidak diperbolehkan keluar rumah–apalagi berorganisasi.

Mereka juga mendengar PRT-PRT yang menjadi korban penyiksaan: PRT yang dipaksa makan kotoran kucing, PRT yang wajahnya disetrika, yang disekap dan tidak digaji bertahun-tahun.

“Kalau aku nggak berorganisasi, aku nggak akan tahu,” terang Yuni. “Biasanya aku hanya melihat itu di media. Tapi lalu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri.”

Saling berbagi pengalaman membuat para PRT yang tergabung dalam JALA PRT dan serikat PRT menumbuhkan semangat kolektif mereka.

Dan alih-alih malu dengan pekerjaannya, bergabung dengan JALA PRT dan serikat PRT meningkatkan kepercayaan diri mereka. “Dulu ada rasa malu, minder, tidak percaya diri menyebut diri sebagai PRT.” Tapi Wina dan PRT-PRT lain yang bergabung dalam serikat kini bisa bilang bahwa, “Saya bangga menjadi seorang PRT!”

* * *

Dalam berbagai acara diskusi dan konferensi pers, sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan kepada Lita: apa penghambat pengesahan RUU PPRT?

Pertanyaan yang ia ingin lempar lagi ke DPR. Sebab, pada dasarnya, hampir seluruh kalangan telah menyetujui dan mendukung pengesahan RUU ini. Mayoritas DPR telah setuju.

Ada suara-suara penolakan dari sejumlah anggota DPR tentang RUU ini, tetapi secara birokrasi, RUU PPRT telah selesai dibahas di tahap Badan Legislasi. Sebanyak 7 fraksi mendukung RUU. Hanya dua fraksi yang menolak, yaitu PDIP dan Golkar. Artinya, RUU tinggal perlu masuk ke sidang paripurna dan diputus sebagai RUU inisiatif DPR.

Tahap selanjutnya adalah pembahasan dengan pemerintah, lalu pengesahan. Tidak ada penolakan terhadap RUU PPRT dari pihak pemerintah.

Pemerintah yang diwakili oleh Kantor Staf Kepresidenan justru sedang mengupayakan untuk mempercepat pengesahan RUU. Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan telah ikut angkat bicara. Ia berkata bahwa, “Sudah waktunya bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian agar isu ini dapat segera dikelola dengan baik.”

KSP telah membentuk Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT yang salah satu tugasnya adalah menyusun strategi komunikasi ke publik terkait RUU PPRT dan pengawalan pembahasan di DPR.

Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT terdiri dari delapan kementerian/lembaga: KSP, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Sayangnya, meski dukungan telah berlimpah, pihak-pihak tersebut tetap tidak bisa mendorong pengesahan RUU.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej mengakui bahwa pihaknya tak bisa berbuat banyak. “Karena belum masuk inisiatif DPR, belum diparipurnakan, sehingga pemerintah masih bersifat pasif,” jelasnya dalam Rapat Terbuka RUU PPRT (30/9/22).

Dalam kesempatan yang sama, seorang wartawan Harian Kompas yang telah mengikuti RUU PPRT sejak pertama kali diusung, Sonya Helen Sinombor, hanya bisa ikut bingung. “Waktu saya terakhir di Baleg, semua sudah ketuk. Fraksi-fraksi sudah sepakat. Tinggal dinaikkan ke Paripurna. Kalau nggak terjadi, salah siapa?”

Di tangan pimpinan Badan Musyawarah (Bamus), yang bertugas untuk memutuskan RUU sebagai inisiatif DPR, RUU ini mandek. Pimpinan Bamus adalah Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Tak ada yang bisa menjawab mengapa Puan Maharani dapat menahan proses di Bamus. Willy Aditya, Ketua Baleg DPR RI, hanya bisa bilang bahwa, “Harus ditanyakan ke Ibu Puan.”

Sementara, hingga saat ini, Puan Maharani pelit berkomentar/menolak berkomentar/mengabaikan permintaan-permintaan wawancara yang berkaitan dengan RUU PPRT.

Proses yang absurd ini ikut menggerus kondisi mental Lita. Ia geram. Tak habis pikir. “Tujuh fraksi sudah mendukung. Mayoritas sudah setuju, hanya dua yang menolak. Seharusnya tidak bisa di-block. Ini menentang peraturan DPR sendiri. Betapa menyedihkan,” katanya.

Dari satu presiden ke presiden lainnya, dari satu periode kepengurusan DPR ke pengurusan lainnya, setiap periode pemerintahan menjanjikan perlindungan kepada PRT. Mereka juga mengingkarinya.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden RI pertama yang berpidato di Konferensi ILO, tepatnya dalam konferensi ke-100 pada Juni 2011. Dalam pidatonya, ia menyerukan agar seluruh negara mendukung perlindungan PRT, salah satunya dengan ikut meratifikasi Konvensi ke-189 ILO tentang Kerja Layak untuk Pekerja Domestik yang juga baru disahkan pada konferensi tersebut. Tetapi, pada 2011, Partai Demokrat yang mengusung SBY saat itu juga jadi pihak yang menolak keberadaan RUU PPRT. Indonesia di bawah pemerintahan SBY tidak meratifikasi konvensi tersebut, bahkan sampai sekarang sudah berganti presiden belum juga diratifikasi.

Selang beberapa tahun kemudian, Jokowi maju sebagai calon presiden. Dalam visi dan misinya bersama Jusuf Kalla, yang tersarikan dalam Nawa Cita 2014, ia menjanjikan untuk melindungi pekerja rumah tangga di dalam dan luar negeri. Tercantum jelas dalam janjinya bahwa ia berkomitmen untuk merancang peraturan perundang-undangan untuk PRT.

Melihat ke belakang, pada 2010, PDIP adalah penggagas RUU PPRT. Mereka jadi pihak yang meloloskan RUU ke Prolegnas dan melakukan finalisasi draf. Tetapi, berganti periode kepengurusan, fraksi PDIP jadi berbalik arah menolak RUU PPRT.

Puan Maharani, pimpinan DPR-nya, bukan cuma bagian dari PDIP. Ia adalah anak dari Megawati, yang dulu dalam Hari Perempuan Internasional menyatakan dukungannya kepada RUU PPRT sebagai bagian dari perempuan dimarginalkan. Ia juga adalah cucu Sukarno, mantan presiden RI yang begitu mengagungkan PRT-nya, Sarinah.

Oleh Sukarno, nama Sarinah diabadikan sebagai nama bangunan mal pertama di Jakarta. Namanya juga ia awetkan sebagai judul buku, Sarinah: Kewadjiban Wanita dalam Perdjoangan Republik Indonesia, yang berisi pemikiran-pemikiran Sukarno tentang perjuangan perempuan Indonesia.

Telah ia anggap sebagai bagian dari keluarganya, Sukarno bilang bahwa Sarinah mengajarkannya tentang cinta dan kasih. “Karno, yang terutama engkau harus mencintai ibumu. Akan tetapi kemudian engkau harus mencintai pula rakyat jelata. Engkau harus mencintai manusia umumnya,” kata Sarinah kepada Sukarno.

Baru-baru ini, dalam pidatonya yang memperingati Hari Kartini (21/4/22), Puan Maharani juga menyinggung soal Sarinah, yang menurutnya telah menginspirasi kakeknya untuk tumbuh menjadi seorang pemimpin besar.

Tetapi, dalam pernyataan terakhirnya tentang RUU PPRT, Puan beralasan pihaknya masih, “melihat dulu masukan publik, apakah ini sudah menjadi satu hal yang urgent.”

Menceritakan perjalanan RUU PPRT melalui telepon, emosi Lita terkuras. Ia meminta untuk mengakhiri telepon untuk sementara. “Itu dulu, ya,” katanya. Ia bilang ia merasa sesak.

“Sakit rasanya. Seperti diinjak-injak. Ini kok orang diping-pong. Dipermainkan. Nasib orang-orang yang padahal menyumbang kesejahteraan mereka.”

* * *

Dulu, paman Lita, Sutardi, tidak membayangkan keponakannya akan mengurus undang-undang, bukan jadi seorang pegawai negeri biasa. Lita jadi keponakan yang telah ia anggap seperti anaknya sendiri. Ia juga merasa Lita adalah tanggungjawabnya, terlebih karena kakaknya, bapak Lita, sudah meninggal dunia.

Selepas kuliah, Sutardi menjadi pegawai negeri dan menetap di Jakarta. Ia jadi anggota keluarga yang paling dekat dengan Lita selama Lita memperjuangkan RUU PPRT di Jakarta.

Ia mendengar cerita Lita bolak-balik ke luar negeri, mengikuti konferensi terkait PRT, bersama dengan IDWF mengikuti kegiatan International Labor Organization (ILO), hingga melakukan studi banding untuk RUU PPRT.

Lita terbuka untuk bercerita tentang kegiatannya. Sutardi menyimpan kekaguman mendengar cerita-ceritanya. “Saya sendiri ke DPR jarang. Harus punya urusan jelas, kan, untuk ke sana,” katanya. “Tapi Lita nggak–istilahnya–pamer. Dia nggak membanggakan diri.”

Lita juga bukan anak yang menuntut, katanya. “Dia ini nggak banyak permintaan. Dia nggak pernah menuntut apa-apa.” Kadang, hal itu juga yang membuat Sutardi khawatir. Lita jarang bercerita ketika ia sedang sakit. Ia juga tak diminta untuk diurus atau sekadar ditengok.

Ketika menanyakan soal kondisi kesehatan Lita yang sedang di Semarang, Sutardi justru tidak tahu apa-apa. Ia hanya tahu keponakannya itu sedang menetap di rumah adiknya, tetapi tidak tahu bahwa Lita sempat sakit dan bolak-balik rumah sakit. “Oh, ya? Saya malah baru tahu,” katanya.

Bagi Lita, apa yang ia lakukan adalah sebuah “perjuangan”, bukan “pekerjaan”. Dan Sutardi dapat melihat jelas perbedaannya. Ketika bekerja, seseorang membagi waktu antara pekerjaannya dan kehidupan pribadinya. Sutardi melihat Lita tidak melakukan itu. Ia membandingkan dengan dirinya sendiri sebagai seorang pekerja.

“Saya juga pegawai. Sering lembur di kantor. Sampai jam 9-11 malam itu biasa. Mungkin sekali-kali sampai pagi di kantor,” jelasnya. “Tapi dia [Lita] nggak cuma lembur. Dia hidup di kantor.”

Sutardi tahu 1-2 kawan dekat Lita. Ia juga tahu hidup mereka sudah tak lagi sepenuhnya dicurahkan ke isu PRT sebagaimana dulu ketika mereka masih muda. Mereka punya kehidupan lain, termasuk memilih untuk berkeluarga.

Di usianya yang sudah menyentuh kepala lima, Lita memilih untuk tak berkeluarga. Lita pada dasarnya telah memilih keluarganya sendiri, yaitu para PRT yang ia perjuangkan.

“Saya bangga dia [Lita] memperjuangkan itu. Manusia itu kan bagaimana bisa berguna untuk orang lain,” terang Sutardi. “Tapi mungkin dia juga perlu memikirkan dirinya sendiri.”

Wina dan kawan-kawan PRT lain mengkhawatirkan kondisi kesehatan Lita. Bagi mereka, Lita sudah seperti guru besar mereka. “Seandainya Mbak Lita nggak ada, siapa lagi yang akan ada buat kami?”

Bagi Lita, perjuangannya tidak akan berhenti sampai RUU PPRT disahkan. Ia tak hanya percaya aktivismenya adalah perjuangan seumur hidup, tetapi juga bahwa ini adalah tempatnya bersekolah seumur hidup. Para PRT, bagi Lita, adalah, “guru-guru saya.”

Lita merumuskan sejumlah tugas besar JALA PRT: mengadvokasi kebijakan melalui pembentukan UU, meratifikasi ILO 189, menyusun peraturan daerah; menggerakkan sekolah-sekolah PRT; mengorganisir dan membangun serikat-serikat PRT; melakukan kampanye untuk membangun kesadaran publik; dan membangun jejaring lintas isu.

Masih ada PR untuk membentuk serikat-serikat PRT baru. Kini telah ada 8 SPRT yang tersebar di berbagai daerah: SPRT RUMPUN Tangerang Selatan, SPRT Tunas Mulia Yogyakarta, SPRT Sumatera Utara, Operata Panongan di Tangerang, SPRT Merdeka Semarang, dan SPRT Sapulidi di Jakarta. Ada juga SPRT di Lampung dan Surabaya.

Lita menargetkan untuk tidak hanya membentuk SPRT, tetapi juga federasi SPRT yang memayungi seluruh SPRT dan melakukan kerja-kerja pengorganisiran. “Kelak, ketika UU PPRT lahir, peran serikat menjadi sangat penting. Akan berada di garis depan dalam pengawalan.”

PRT, dalam bahasa Lita, adalah sebuah “care work”. “Tapi tidak ada yang care. Negara, pemberi kerja, publik don’t care. Sementara semua orang butuh PRT.”

Jika tidak ada yang menahannya untuk melakukan aksi di depan rumah Puan Maharani dan Megawati, mungkin ia sudah melakukannya. “Mau persuasif seperti apa lagi? Mereka sudah menutup pintu. Ya, pintu harus dijebol,” katanya suatu hari.

“Lit, kalau kamu ke rumah orang, kamu bisa dikriminalisasi.” Kawan-kawannya menasihatinya. Mereka tidak setuju. Lita sudah jengkel.

Lita mendebat mereka. “Itu pintunya bukan pintu rumah pribadi. Itu rumah rakyat.”

Bagi Eva, isu PRT akan selalu lekat dengan Lita Anggraini. Hal serupa juga disampaikan oleh Damairia Pakpahan. “Pokoknya kalau ngomong PRT, mesti ke Lita. Nggak bisa ke yang lain,” ceritanya.

Bagi Nana, gerakan PRT memang dibangun bersama, tetapi Lita berperan besar dalam membuka jalan tersebut. “Kita semua bergantung pada perjuangannya. Berdiri di atas pundaknya.”

Tetapi 18 tahun sama sekali tidak sebentar. Kata Eva yang mengkhawatirkan kondisi kesehatannya, “Lita sudah habis-habisan.”

Eva sempat mengusulkan, setengah bercanda, agar UU Perlindungan PRT diganti saja namanya. “Ganti aja ya namanya, Lit. Jadi UU Lita,” katanya kepada Lita. Ia berargumen praktik serupa umum dilakukan di luar negeri. Usulan yang langsung ditepis oleh Lita sambil mencak-mencak.

Tetapi, kawan-kawan Lita meyakini bahwa kepedulian besarnya menular ke segala arah.

“Ada kombinasi yang unik dalam RUU PPRT ini. Ada kemanusiaan untuk PRT, dan ada untuk Lita juga. Bukan cuma terhadap isunya, tapi juga aktivisnya,” tutur Eva.

Aktivis-aktivis, lembaga swadaya masyarakat lintas isu, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat, hingga wartawan berdiri berdampingan untuk mendukung RUU PPRT. Semua sepakat ini demi kemanusiaan, demi keadilan untuk PRT, dan juga, “Demi Lita.”

Judul tulisan terinsipirasi dari film pendek The Impossible Dream yang selalu jadi acuan setiap membahas isu pekerja domestik. Penulis sengaja menyebut sejumlah nama orang lain yang mempengaruhi perjalanan hidup Lita sebagai bentuk dari politics of recognition/mentioning.