Seperti motivator, guru penggerak punya beban sosial baru: jadi "agen perubahan" di lingkungan sekolah, membentuk komunitas belajar di Platform Merdeka Mengajar, serta berbagi praktik baik mengenai Kurikulum Merdeka.

Ayu, bukan nama sebenarnya, sudah mulai beraktivitas sejak subuh. Ia bangun pukul 4.30, mandi, lalu salat. Sesudahnya ia memasak dan menyiapkan kebutuhan anaknya. Begitu urusan domestik itu selesai, ia menyalakan laptop, membuka aplikasi Zoom, menyapa para murid, lalu mulai mengajar.

Ayu melakukan rutinitas itu setiap hari pada masa pandemi COVID-19. Sebagai guru yang sudah bekerja selama 19 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajar lewat Zoom menjadi kebiasaan baru sejak pandemi.

Saat itu adalah masa-masa yang terjal bagi Ayu. Mengajar saat pandemi butuh adaptasi, tapi pada waktu bersamaan ia juga masuk sebagai calon guru penggerak (CGP). Guru penggerak merupakan bagian dari program Kurikulum Merdeka yang dirintis Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

Menjadi guru sekaligus calon guru penggerak bukan hal mudah bagi Ayu. Mengurus puluhan siswa sambil mengerjakan berbagai tugas calon guru penggerak membuatnya kurang waktu istirahat. Ia bahkan baru beristirahat tengah malam dan pagi buta harus bangun kembali.

“Haduh, tidur bisa 2-3 jam saja sehari. Itu selama 9 bulan ikut calon guru penggerak,” kata Ayu pada April 2024.

Ayu menjadi salah satu guru penggerak angkatan pertama di DIY. Ketika masih menjalani pelatihan , ia dan para guru peserta pelatihan masih disebut calon guru penggerak. Berulang kali ditanya bagaimana kesibukannya, “Ya bagaimana, luar biasa.”

Ayu berkata sudah merasakan hal “luar biasa” saat awal mendaftar calon guru penggerak. Setelah lolos pemberkasan, ia mengikuti serangkaian tes. Tes pertama, harus menulis esai dengan syarat tidak boleh kurang atau melebihi ketentuan karakter yang disyaratkan. Setelah itu, harus menyelesaikan 200 soal dalam waktu 2 jam. Materinya dari pengetahuan pedagogis hingga kompetensi guru. Ia juga harus mengikuti tes praktik mengajar (micro teaching) secara daring selama 2 jam.

“Saya mengajak dua teman sesama guru, tapi satu nggak lolos. Jadi walaupun jumlah calon guru penggerak tidak memenuhi kuota, ada pendaftar lain tapi dianggap tak memenuhi kualifikasi, tetap nggak diterima,” katanya.

Lolos dari tahapan seleksi Ayu langsung dihadapkan beragam tugas dan tantangan. Manajemen waktu untuk keluarga, mengajar anak didik, mengasuh anak, hingga bersosialisasi dengan tetangga. Tidak semuanya bisa dia lakukan dengan baik selama sembilan bulan itu.

Setiap hari ia harus membaca dan merangkum materi selama menjadi calon guru penggerak. Sekalipun itu hari Minggu, ia tak bisa libur. Dalam periode tertentu, calon guru penggerak diberikan tugas yang harus dikumpulkan berwujud audio-visual. Tugas-tugas ini dibuat selama proses masa pelatihan, termasuk di sela mengajar anak didik.

Pada awal menjadi calon guru penggerak, Ayu sempat pontang-panting mengatur waktu. Tak jarang saat mengajar murid lewat Zoom, ia harus mengikuti aktivitas pelatihan daring. Ia harus membuka dua akun sekaligus menggunakan dua laptop. Pernah dalam sehari ia berada di depan laptop selama 9 jam.

Posisinya sebagai guru mata pelajaran wajib di sekolah membuatnya harus menyiapkan materi pembelajaran untuk anak didik setiap hari. “Bukan hanya repot. Itu seperti ronda. Tiap malam lembur. Pagi sudah dioyak-oyak memberi refleksi, tanggapan. Banyak sekali. Belum lagi harus sambil mengajar,” ujarnya.

Ayu tak menampik mukanya tampak sayu saat mengikuti calon guru penggerak. Kantung matanya sangat tebal. Jangankan tidur, untuk makan terkadang ia harus melakukannya di sela mengikuti materi pelatihan.

“Kalau Zoom pas tidak buka kamera bisa sambil makan, ini pas dengan kelompok besar. Kalau Zoom dengan kelompok kecil harus buka kamera, susah kalau mau nyambi apa-apa,” katanya.

Fasilitator Toksik hingga Tekanan Psikologis

Ayu berkata seperti berada di kelompok ‘neraka’ saat pelatihan calon guru penggerak. Fasilitatornya bersikap sangat keras.

“Dia orangnya perfect banget. Misalnya, tugas dijejer sama rubik, kalau belum maksimal, harus remidi (mengulang). Itu ditunggu dalam (hitungan) waktu jam, padahal ngerjain-nya lama.”

Hampir setiap saat ada tugas yang ia kerjakan, meskipun ada juga yang mingguan. Bila sudah memasuki masa tenggat, tak ada pengertian atas kesulitan yang dihadapi calon guru penggerak. Fasilitator, katanya, akan mengingatkan seolah hanya dirinya yang paling lelah.

“’Hampir deadline lho ini. Jangan siksa saya sampai jam 12 malam’. Kan deadline-nya memang jam 12 malam,” kisahnya.

Sebulan setelah program calon guru penggerak, Ayu mulai cukup luwes menyiasati waktu. Ia membuat skala prioritas tugas. Beberapa jam sebelum tenggat, ia sudah bisa mengumpulkan tugas. Tugas-tugas itu diunggah lewat aplikasi calon guru penggerak. Di aplikasi itu sudah ada tenggat waktu pengumpulan tugas.

Tugas yang diberikan mulai dari membuat tulisan maupun video. Ayu pernah mengerjakan tugas membuat video dengan durasi maksimal 20 menit, tapi ia membuatnya dengan durasi 22 menit. Karena kelebihan 2 menit, ia diminta mengganti atau memperbaiki video itu.

“Padahal ngedit video tak mudah. Saat itu tak semudah sekarang banyak fasilitas. Dulu sampai tangan keriting,” ujarnya.

Ada juga salah satu materi video yang harus diputar dengan durasi 3 jam, tapi video itu tidak bisa disetop. Bila berhenti, harus memulai dari awal. Pernah menghadapi situasi sulit, Ayu mengingatkan kepada rekan sesama calon guru penggerak agar saat mengerjakan tugas bagian itu, mereka harus menyiapkan posisi nyaman dan waktu yang tepat.

Selain itu, Ayu masih ingat tekanan psikologis yang diterimanya selama pelatihan.

“Orangnya tegas. Kalau ngomong cadel dan kasar, sampai merendahkan (orang lain),” ucapnya.

Fasilitator itu anti-kritik. Tiap kali dikritik, justru ngegas balik. Dan ia berkata kasar.

Suatu ketika, ada momen evaluasi terbuka daring. Salah seorang peserta calon guru penggerak menyampaikan harapan agar forum itu bisa saling menghargai perbedaan pendapat. Bukannya didengar, si fasilitator malah marah.

Rekan Ayu itu lalu mengisi form evaluasi. Pada form itu ada pilihan ‘bersedia dihubungi’ atau ‘tidak’. Ia memilih mengisi ‘tidak”. Namun konsen itu diabaikan, fasilitator tetap menghubungi lewat telepon.

“Kami tertekan dan tangisan air mata sampai keluar. Fasilitator lain nggak ada yang seperti itu,” ungkapnya.

Situasi pelatihan mulai lebih ‘bersahabat’ selepas tiga bulan. Para guru beradaptasi bukan hanya mengatur waktu dan belajar, tapi juga menghadapi fasilitator yang menguras emosi dan energi.

Seiring waktu, fasilitator itu mulai tak lagi menyampaikan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan hati.

Sudahlah banyak tugas dan tekanan, para calon guru penggerak pun minim fasilitas pendukung. Selama sembilan bulan pelatihan, sokongan fasilitas untuk belanja kuota internet hanya Rp100 ribu/bulan. Padahal uang belanja kuota internet bisa tiga kali lipat.

Ayu memang menjadi guru PNS yang sudah memiliki gaji dan tunjangan. Meski demikian, ia merasa situasi itu cukup menyita pikirannya demi memenuhi kebutuhan kuota internet. Ia hendak memasang jaringan Wi-Fi tapi batal karena terkendala agen operator internet tak bisa masuk di lingkungannya.

“Ngurus rumah dan keluarga sampai nggak sempat. Di depan laptop terus. Istirahat dikit mikir terus, nanti bikin apa. Anak saya kecil saja pernah sampai tidur di dekat saya pakai tikar di lantai. Kadang nunggu di bawah meja. Nggak sempat keluar-keluar rumah saya,” ungkapnya.

Jam Tidur Kacau, Fisik Terkuras

Apa yang Ayu alami hampir sama dengan calon guru penggerak periode 2023/2024. Meski waktunya kini telah dipotong menjadi sekitar 6-7 bulan, tapi persoalannya hampir serupa. Apalagi guru ini bukan PNS, tidak memiliki gaji maupun tunjangan yang baik.

Suryo, bukan nama sebenarnya, merupakan calon guru penggerak periode 2023/2024. Ia guru sekolah swasta di DIY. Pengalamannya sama persis dengan Ayu. Menjadi calon guru penggerak menguras waktu, tenaga, pikiran, dan finansial.

Sejak pagi ia sudah mengajar di sekolah, setelah itu mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Ini dilakoninya hampir setiap hari.

“Membagi waktu lumayan sulit. Pelatihan calon guru penggerak itu jamnya antara sore dan malam.”

Suryo bersiasat, kalau ada tugas minggu depan, ia menyelesaikannya sesegara mungkin meski belum diminta fasilitator. “Tapi saya pernah kebingungan karena sempat menunda mengerjakan tugas dan akhirnya tanya ke teman-teman.”

Sarannya, “Kalau niat jadi calon guru penggerak, jangan ikut kegiatan lain.”

Suryo ditambah pusing karena pada saat bersamaan ia masih mahasiswa. Apalagi saat kuliahnya memasuki ujian akhir semester pada awal 2024, ia mesti memutar otak agar bisa menjalankan berbagai aktivitas itu.

“Istilahnya mengatur skala prioritas mana-mana yang dikerjakan paling mudah sampai paling sulit,” ucapnya.

Suryo sudah bisa menata diri selepas dua pekan mengikuti pelatihan calon guru penggerak, yakni membiasakan diri mengerjakan banyak tugas dan tidur lebih larut.

Sebelum menjadi calon guru penggerak, Suryo sudah tidur pada pukul 22.00. Situasi berubah saat menjadi calon guru penggerak. Jam tidurnya mulai pukul 1.00 dini hari dengan tetap bangun sekitar pukul 4.00.

“Waktu awal-awal itu repotnya, sekitar Agustus 2023. Bikin soal-soal UAS siswa itu sampai the power of kepepet,” katanya. Waktu, tenaga, dan pikirannya berputar terus selama pelatihan calon guru penggerak hingga akhir April 2024.

Selama menjalani calon guru penggerak pun ia harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli kuota internet. Subsidi yang diterimanya untuk belanja kuota internet hanya Rp150 ribu/bulan.

“Belum kalau harus bikin aksi nyata. Kalau tidak numpang kegiatan sekolah, harus keluar biaya sendiri. Akhirnya saya siasati. Hampir setia Aksi Nyata, saya kaitkan dengan kegiatan sekolah. Memanfaatkan kegiatan sekolah ke dalam tugas calon guru penggerak, jadi (kegiatan) dibiayai full sekolah atau disubsidi. Pinter-pinter ngakali. Aksi Nyata ini, kan, semua kegiatan implemantasinya ke sekolah-sekolah,” ujar Suryo.

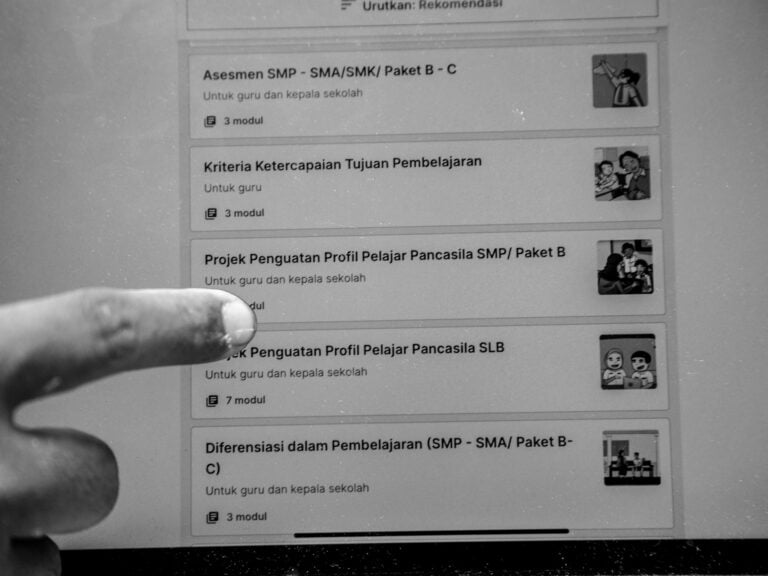

Yang dimaksud Aksi Nyata itu adalah istilah untuk “bentuk praktik pemahaman guru atas topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri”. Wujudnya adalah guru harus mengakasesnya lewat Platfrom Merdeka Mengajar.

Beban Baru Guru

Usai pelatihan guru penggerak, Ayu merasa beban kerjanya tetap sama. Tidak ada tanggung jawab yang berbeda secara administratif dibanding dengan guru biasa.

“Sebenarnya guru penggerak dan non-penggerak tidak berbeda perlakuan dinas dan sekolah. Kalau beban mengajar masih tetap,” kata Ayu.

Beban tambahannya justru berupa beban sosial yang ia tanggung. Ia dituntut menjadi “agen perubahan” di lingkungan sekolah. Guru penggerak harus membentuk komunitas belajar yang didaftarkan di Platform Merdeka Mengajar (PMM). Guru penggerak juga harus berbagi praktik baik maupun menjadi narasumber terkait implementasi Kurikulum Merdeka.

“Ditambah lagi, guru penggerak juga menandatangani pakta integritas untuk sanggup menjadi kepala sekolah dulu. Teman guru penggerak saya sudah ada beberapa yang jadi kepala sekolah,” ujarnya.

Buat guru yang bukan guru penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka penuh dengan tantangan.

Nimas, seorang guru di Yogyakarta, melihat ada tuntutan baru dalam implementasi kurikulum ini. Guru dituntut mengakses Platform Merdeka Mengajar dan mempelajari secara mandiri. Isi platform ini mulai pelatihan mandiri, soal latihan buat buat guru, karya mandiri, video inspirasi, bukti karya, dan ide praktik. Platform ini harus dipelajari sendiri tanpa ada pelatihan terlebih dulu.

“Kelemahannya saat belajar mandiri kurang nangkap. Kalau Kurikulum 2013 dapat pelatihan dulu, ada kayak seminar. Kurikulum Merdeka Belajar ini harus belajar sendiri. Pakai aplikasi. Masalahnya ada juga komunitas belajar atau Kombes belum semua aktif di sekolah-sekolah,” katanya.

Ia menilai konsep kurikulum ini tak cocok bila dihadapkan dengan guru-guru generasi lama. Meski lebih dari 60 persen di sekolah Nimas mengajar merupakan guru berusia di bawah 50 tahun, tapi guru-guru di atas 50 tahun sudah kerepotan untuk menjalankan konsep itu.

“Guru yang kenal digitalisasi, OK. Kalau guru-guru angkatan lama harus dipandu karena (ketentuannya) harus mengakses mandiri. Kalau guru nggak tahu, berarti tidak mengakses. Guru yang demikian itu tidak mungkin mengikuti pelatihan mandiri pakai laptop, apalagi ponsel. Paling tidak harus person to person penjelasannya,” ucapnya.

Selain pelajaran yang diampu, guru masih harus dibebani materi lain. Misalnya, ada materi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). P5 ini masih baru diimplementasikan di sekolah tempat Nimas mengajar sehingga masih meraba-raba mengimplementasikannya.

“Di (sekolah) kami itu kalau P5, misalnya, materi keberagaman daerah, gelar karyanya menari. Ada pengenalan makanan, atau ada juga penjualan makanan khas daerah,” tuturnya.

Program itu menambah beban baru. Keribetan itu belum ditambah kegiatan di luar tugas guru sebagai pengajar. Menurutnya, ada banyak guru yang terlibat dalam program-program sekolah, termasuk menjadi pendamping siswa.

“Guru ini pasti tak hanya mengajar di kelas. Ikut juga di beberapa program. Seperti di kesiswaan. Siswa ada yang ikut lomba harus saya dampingi. Ada kegiatan Pekan Seni, juga harus didampingi. Pernah saya sampai harus mengajak anak ke sekolah buat pendampingan kegiatan siswa, itu sampai seharian,” ungkapnya.

Ia menegaskan hanya bisa menjalankan apa yang sudah diberikan kepadanya sebagai bentuk tanggung jawab. Jika punya pilihan, Nimas tidak akan memilih beragam tugas-tugas lain yang ribet yang memakan waktu, tenaga, dan pikiran di luar pembelajaran di sekolah.

Tulisan ini merupakan bagian dari serial laporan #BebanKerjaGuru yang didanai oleh Kawan M.