Bagi perempuan, masuk ke dunia politik sama saja terjun ke medan perang karena yang mereka lalui tak semulus calon legislatif (caleg) laki-laki. Banyak dari mereka harus bergulat sejak dalam ranah domestik, menghadapi tantangan kultural, struktural hingga institusional dari dalam dan luar partai.

GUNA meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, sejak 2008, kebijakan afirmasi diterapkan melalui kewajiban kuota pencalonan perempuan minimal 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil). Selain itu, juga terdapat pemberlakuan zipper system, yakni dari setiap tiga calon yang dicanangkan partai, wajib terdapat setidaknya satu perempuan.

Namun, hingga 2019, hanya segelintir DPRD kabupaten/kota maupun provinsi yang memiliki keterwakilan perempuan setidaknya 30 persen. Masih banyak kabupaten/kota yang memiliki keterwakilan perempuan di bawah 20 persen.

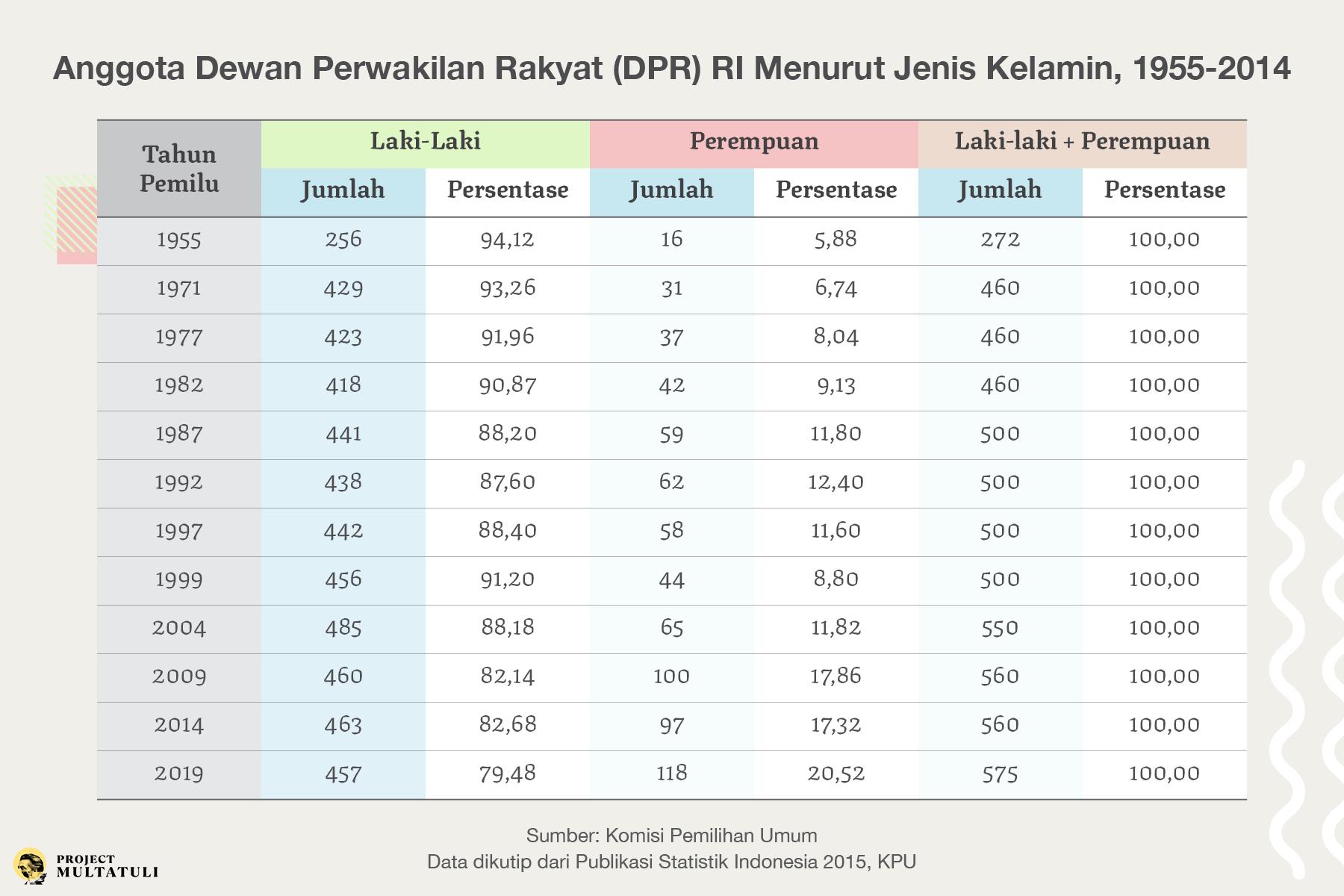

Di DPR, meski ada peningkatan jumlah anggota perempuan dari hanya 44 dari 500 kursi di tahun 1999 menjadi 118 dari 575 kursi di 2019, keterwakilan perempuan masih mentok di 20 persen.

Okiviana, Jawa Tengah

SRIKANDI. Begitu media lokal menyebut Okiviana (36) pada 2019, saat ia berhasil menjadi satu dari sembilan perempuan legislatif dari 45 anggota terpilih di kabupaten tempatnya lahir dan besar, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Okiviana tidak punya latar belakang politik. Sebelum ikut pemilihan caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ia bekerja sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Ia mengantongi gelar Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan di Yogyakarta.

Keikutsertaannya di politik karena pinangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Beberapa pengurus partai di level kecamatan saat itu mendengar kinerjanya sebagai pendamping PKH. Kala itu, partai harus buru-buru mencari pengganti posisi perempuan petahana yang harus mundur karena urusan keluarga. Jika tidak ada, maka PKB bisa gagal memenuhi batas kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen sebagai salah satu syarat ikut pemilu.

Masuk ke dunia politik yang benar-benar baru baginya tidaklah mudah. Ia kerap berkampanye hingga jam 1 malam selama berbulan-bulan lamanya. Keputusannya berpolitik membuatnya harus keluar dari pekerjaan dan tak berpenghasilan.

Meski rekam jejak dan kredibilitas Okiviana membantunya mendapatkan kursi legislatif, ia memberi kredit besar atas kesuksesannya terhadap bantuan yang diberikan ayahnya. Biaya kampanye yang harus ia dan ayahnya keluarkan tak sedikit. Partainya memposisikannya di nomor urut satu, posisi strategis yang menjadi incaran banyak caleg.

Riset LPEM UI tahun 2014 menemukan rentang biaya paling standar yang dibutuhkan seorang calon legislatif pada pemilu tahun itu berkisar Rp500 juta – Rp4 miliar.

“Kalau aku maju itu yang kuat bukan aku. Ada orang di belakangku. Dalam hal ini, bapakku,” ujarnya.

Sang ayah bukan orang partai, namun memiliki dana dan jejaring. Kedua orangtuanya merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kalau seorang perempuan bisa mandiri di dunia politik itu sangat luar biasa menurutku. Karena sejauh yang aku tahu kebanyakan juga kalau orang itu berdiri di kaki sendiri itu, kok, kayaknya agak susah, berat banget di politik itu. Finansial iya, tekanan politik iya, banyak faktor,” kata Okiviana.

Belum lagi permintaan pengadaan barang atau fasilitas sebagai ganti suara yang Okiviana temui di lapangan, dan ia anggap dapat makin membebani caleg perempuan lain yang tak memiliki sumber daya sepertinya.

“Money politics sangat bisa merugikan perempuan. Secara keterwakilan, ya, pada akhirnya siapa yang kuat [secara finansial adalah] siapa yang masuk, entah dia bisa membawa suara perempuan atau nggak,” terangnya.

Analisis Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) atas hasil Pemilu 2019 menunjukkan dari 118 caleg perempuan terpilih di DPR, 53 persen berlatar belakang aktivis partai, seperti pengurus, anggota DPRD dan mantan kepala daerah. Sebanyak 41 persen memiliki kekerabatan politik dengan elite. Sementara 6 persen berasal dari profesional.

Di sisi lain, kemampuan finansial caleg masih dianggap sebagai kunci kemenangan karena tak hanya ongkos kampanye yang amat besar, praktik politik uang juga masih marak terjadi.

Semisal pun perempuan punya modal dan jaringan, dua hal itu tidak selalu menjamin jalan mereka di ranah politik menjadi mulus. Bagi perempuan, batasan antara masalah personal dengan profesional menjadi kabur atau bahkan sengaja diabaikan.

Di rumah, Okiviana mendapatkan dukungan penuh dari sang suami yang ia nikahi pada 2017. Ia berbagi peran domestik dengan sang suami yang merupakan pengusaha sepatu.

Namun, di ranah politik, Okiviana justru dirumorkan sebagai janda oleh lawan politiknya. Okiviana menganggapnya sebagai upaya menjatuhkan citranya di tengah masyarakat yang sebagiannya masih mengafiliasikan janda sebagai identitas negatif.

“Kalau duda nggak bakal diomongin, malah disuruh cari istri,” kata Okiviana.

Ia percaya melekatkan ranah domestik dan personal ke diri perempuan, pada akhirnya membuat perempuan merasa tidak percaya diri untuk maju sebagai caleg, sekalipun mereka memiliki kapasitas dan pendidikan tinggi.

“Politik itu dianggap sebagai ranahnya laki-laki,” tukas Okiviana.

Karier Politik

Sebagai anggota legislatif, Okiviana berupaya mendorong perspektif gender, termasuk di komisinya, Komisi I (hukum dan pemerintahan). Misalnya, ia menggandeng berbagai organisasi perempuan dan anak dan mensosialisasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk memastikan perbaikan dalam penanganan para korban kekerasan.

Guna memperkuat kapasitasnya sebagai anggota DPRD, Okiviana aktif mencari dan mengikuti pelatihan dari berbagai organisasi di tengah minimnya kegiatan serupa dari partai. Di luar itu, ia menjadi dosen tamu untuk membagikan pengalamannya sebagai politisi di berbagai universitas.

Baginya, kesulitan tak cuma saat kampanye, tapi juga dalam melawan ide-ide kaku tanpa perspektif gender di dalam lembaga legislatif, yang masih didominasi oleh aktor-aktor lama akibat tidak ada batasan masa jabatan. Untuk itu, partisipasi perempuan dan anak muda masih jadi PR besar bersama.

Meski menyadari hal ini, Okiviana tak bisa serta-merta melepaskan diri dari pilihan sulit antara dunia personal dan profesional. Setelah melalui proses berpikir yang panjang, ia memutuskan untuk tidak lagi maju di 2024.

Ia dan suami berencana memulai program hamil, dan untuk itu, Okiviana memilih berhenti dari kegiatan politiknya yang menguras waktu, energi, dan mempersulitnya dalam mengatasi sindrom polikistik ovarium (PCOS) yang telah lama dideritanya.

“Kalau misalnya seorang perempuan itu hanya bisa memilih salah satu, itu juga nggak masalah, bukan hal yang harus dibesar-besarkan. Tapi kalau dia mesti menjalankan keduanya, ya itu sangat luar biasa. Jadi jangan dibatasi sama stigma orang lain, masyarakat, karena yang tahu itu diri kita sendiri,” ujarnya.

***

Anggiasari Puji Aryatie, Yogyakarta

“SAYA PAHAM, saya bukan artis, bukan orang kaya, kayaknya butuh keajaiban yang luar biasa untuk mungkin Tuhan menurunkan 50 sampai 60 ribu suara,” ujar Anggiasari (43) mengingat getirnya persaingan saat pemilihan legislatif empat tahun silam.

Anggi, ia biasa disapa, adalah perempuan caleg DPR yang maju dari Partai NasDem untuk daerah pemilihan (dapil) Yogyakarta. Anggi punya kondisi akondroplasia atau kerdil dan telah lama mengadvokasi hak difabel.

Pada Pemilu 2019, ia gagal. Ia mengumpulkan 6.618 suara, sementara delapan caleg terpilih dari Dapil Yogyakarta mengantongi 65 ribu hingga 170 ribu suara.

Anggi mengatakan meski ada bantuan untuk transportasi dan alat peraga kampanye dari partai, masa kampanye bisa jadi amat sulit bagi perempuan caleg yang tidak memiliki kebebasan finansial. Misalnya, biaya dan pajak pemasangan baliho. Belum lagi biaya untuk mewujudkan kampanye yang inklusif bagi caleg dan pemilih dengan disabilitas, misalnya menyediakan juru bahasa isyarat dan kemudahan mobilitas.

“Memang saya harap kalaupun besok lebih banyak caleg disabilitas yang dicalonkan partai, saya harap partai apapun itu bisa membantu teman-teman disabilitas,” kata Anggi.

Tanpa ada biaya, modal sosial menjadi penting. Anggi memperoleh bantuan sukarela dari teman kuliah hingga komunitas difabel dan jejaring yang telah ia bangun saat aktif di berbagai LSM. Untuk memastikan pemilih difabel bisa mengunjungi tempat pemungutan suara (TPS), misalnya, ia bekerja sama dengan Difa Bike, ojek bagi penyandang difabel di Yogyakarta.

Pengalaman Anggi, dengan pendidikan magister, menggambarkan kesulitan dan diskriminasi yang dialami penduduk difabel dan perempuan pada umumnya untuk bisa mandiri secara finansial.

Dari 23 juta penduduk dengan disabilitas, data 2019 menunjukkan partisipasi perempuan difabel di dunia kerja hanya 36,9 persen, sementara laki-laki difabel 58,9 persen; banyak di antara mereka bekerja informal dengan gaji rendah. Angka ini jauh di bawah partisipasi angkatan kerja nasional.

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja sendiri sebenarnya terus meningkat, mencapai 54,42 persen pada awal 2023, tapi angka ini masih jauh di bawah laki-laki yang telah mencapai 83,98 persen menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Data menunjukkan perempuan cenderung bekerja di sektor informal.

Perempuan memiliki pendapatan rata-rata 23 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki, bahkan jika mereka telah berstatus sarjana sekalipun. Perempuan hanya mengisi seperempat dari posisi manajerial dan supervisor yang bergaji tinggi, dan di posisi ini pun masih diupah lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Usai Pemilu 2019, Anggi kembali melalui masa-masa sulit mencari pekerjaan, terutama di sektor non-profit yang telah membesarkannya, karena dianggap memiliki ikatan politik meski bukan pengurus partai. Risiko-risiko yang akan terjadi jika caleg perempuan gagal bisa jadi membuat perempuan ragu untuk masuk ke ranah politik praktis.

Terlepas dari semua itu, Anggi menolak patah arang. Ia mengaku akan kembali maju sebagai caleg DPRD Jawa Tengah tahun depan. Tujuannya tetap sama: memastikan anggaran yang inklusif bagi difabel.

“Karena tanpa ada anggaran, meski ada UU Disabilitas, itu sama saja hanya tulisan, nggak ada bukti konkritnya. Itulah alasan saya yang paling utama memutuskan untuk ikut caleg,” tegasnya.

***

Sri Handayani, Sidoarjo

SRI HANDAYANI (31) tak punya rasa percaya diri ketika harus masuk ke dunia politik. Latar belakang ekonomi dan pendidikannya jauh di bawah pesaing-pesaingnya.

“Saya minder lihat yang lain, banyak yang pengusaha,” kata Sri.

Sri lama aktif di Jamkeswatch, lembaga pengawas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibentuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ia mengadvokasi agar pasien dapat mengakses layanan secara langsung dan gratis di fasilitas kesehatan.

Advokasi itu dimulai tahun 2014, ketika anaknya sakit dan ia kebingungan mencari uang untuk berobat. Ia kemudian mendapatkan bantuan untuk mengaktifkan jaminan kesehatan keluarganya.

Saat usia 15 tahun, Sri terpaksa berhenti sekolah usai lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Magetan, Jawa Timur, dan mulai bekerja sebagai penjaga toko di Surabaya. Sri menikah di usia 17 tahun dengan suaminya, dan mulai bekerja sebagai baby sitter, juru parkir hingga staf di penyedia katering.

“Saya katering di event, sering pulang malam kalau event. Akhirnya suami bilang nggak usah ikut lagi, pulang malam dikira orang aneh-aneh. Di rumah aja, kalau ada [pekerjaan], ya, ikut,” kisah Sri.

Berkat advokasi jaminan kesehatannya, Sri mendapatkan bantuan dari camat di tempat tinggalnya di Sidoarjo untuk kejar paket dan mendapatkan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) pada 2021. Ia berinisiatif melanjutkan kuliah, tapi hanya bisa mengikuti beberapa kelas awal karena tak mampu melanjutkan pembayaran.

“Harapan saya ketika pendidikan saya lebih tinggi, pekerjaan yang saya akan lakukan itu lebih baik lagi,” ujar Sri.

Meski pekerjaan yang lebih baik itu belum juga ia dapatkan, ijazah SMA-nya kini ia gunakan untuk mendaftarkan diri sebagai caleg dari Partai Buruh. Harapannya, ia bisa mengadvokasi lebih banyak masyarakat melalui kursi di DPRD. Bantuan dari teman-temannya di partai, meski terbatas, makin memantapkan niatnya.

“Kami swadaya, karena dari kalangan pekerja, iuran mungkin ada, Rp5 ribu, Rp10 ribu,” kata Sri.

“Uang yang dikeluarkan sebesar apa pun nggak menjamin apa pun.”

***

Siti Wadiatul Hasanah, Nusa Tenggara Barat

MELAKONI susahnya mengambil hak politik pada pemilu sudah pernah Siti Wadiatul Hasanah rasakan pada 2014. Wadiah mencoba nyaleg lewat Partai Bulan Bintang (PBB).

Akan tetapi, keterwakilannya hanya pelengkap. Pendanaan selama pencalonan yang dijanjikan oleh partai tidak ditepati.

“Dijanjikan biaya, tapi hanya pengurusan SKCK dan kesehatan saja ternyata. Selebihnya tidak ada,” kata Wadiah.

Wadiah kapok. Ia menyimpulkan politik itu kotor. “Segala sesuatu bisa dihalalkan, gitu,” ujarnya.

Ibu satu anak ini lantas mengalihkan sakit hatinya dengan menyibukkan diri di kegiatan sosial melalui Solidaritas Perempuan (SP) Mataram, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada pemberdayaan dan advokasi perempuan buruh migran yang sedang menghadapi masalah.

Ia punya perhatian khusus pada isu perburuhan. Wadiah pernah menjadi salah satunya, sekitar 2010-2012. Ia bekerja sebagai pekerja migran di Yordania. Selama bekerja, ia tak pernah tahu proses perekrutannya ilegal. Hal itu baru diketahuinya saat keberangkatannya dari Jakarta sempat ditunda sampai enam kali.

“Saya tidak tahu kalau Yordania itu masuk sebagai negara yang kena moratorium,” katanya. Beruntung, majikan di negara tujuan memperlakukannya sebagaimana mestinya.

Makanya, ia paham betul kendala yang sering dihadapi perempuan pekerja ketika berada di negeri orang. Apalagi Provinsi NTB adalah daerah dengan jumlah pengiriman buruh migran terbanyak ketiga di Indonesia. Karena kasus yang cukup tinggi itu, pendampingan dilakukan untuk membantu masyarakat yang ingin mengadu nasib ke negeri orang atau yang sedang mengalami masalah.

“[Isu] buruh migran ini asyik untuk ditelusuri. Karena sebenarnya ada banyak hal yang membuat sampai buruh migran ini dikatakan ilegal,” katanya.

Sekitar lima tahun berdedikasi di SP Mataram menjadi koordinator program, pada 2021, Wadiah bersama suaminya membentuk lembaga sendiri, Yayasan Migran Al-Kautsar, agar bisa lebih fokus memberikan pendampingan kepada buruh migran yang sedang mendapatkan masalah.

“Kita ada lembaga tapi tidak keluar akta notarisnya dari Kemenkumham. Tetap pada khitahnya untuk pendampingan buruh migran,” katanya.

Kerja-kerja Yayasan Migran Al-Kautsar tak jauh berbeda dengan SP Mataram. Pendampingan yang dilakukan berupa mediasi kepulangan hingga melakukan sosialisasi agar tidak ada lagi buruh migran yang diberangkatkan ke negara tujuan secara ilegal atau non-prosedural.

Perjalanannya mengadvokasi hak-hak buruh memantiknya untuk bergerak lebih jauh. Keinginannya untuk ikut menentukan arah kebijakan pro-buruh melalui kursi politik kembali hadir.

Kali ini, Wadiah bergabung Partai Buruh, dengan ikhtiar mengisi kursi untuk DPRD di Lombok Barat pada Pemilu 2024. Keputusannya itu diambil karena melihat visi dan misi Partai Buruh yang sama dengan aktivitas yang selama ini ia jalankan.

“Partai baru yang visi misinya sejalan dengan apa yang menjadi pemikiran kami. Dan kebetulan suami jadi pengurus harian di provinsi dan menawarkan kepada saya untuk nyaleg di tingkat kabupaten,” kata Wadiah.

***

Belajar dari pengalaman sembilan tahun silam, Wadiah menolak untuk dianggap sebagai pelengkap partai. Ia tak ingin menggantungkan pendanaan pencalonan sepenuhnya dari partai. Terlebih Partai Buruh masih menjadi partai yang baru berdiri di Indonesia.

Soal dana, ia mengaku tidak punya modal besar kecuali investasi sosial yang selama ini ia jalankan. Bakal caleg dari Dapil Gunung Sari dan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat ini meyakini perjuangannya mendampingi isu buruh selama beberapa tahun silam ini bisa menjadi modal untuk bisa mencapai kemenangan.

“Memang betul saya tidak punya investasi uang, tapi investasi sosial yang saya miliki,” tuturnya.

Wadiah mengatakan tantangan terbesar di lapangan adalah kesadaran masyarakat terhadap politik yang masih kurang. Masih banyak dari mereka yang hubungan politisi dengan masyarakat adalah sebatas transaksi politik.

“Mereka berpikir ada uang kita terima, tidak ada uang tidak kita pilih,” kata Wadiah.

Kendati begitu, Wadiah melihat sedikit harapan dari imbas transaksi politik tersebut. Menurutnya, ada sebagian masyarakat yang akhirnya mulai bisa menerima perempuan maju sebagai wakil dalam menyuarakan aspirasi mereka.

“Saya lihat banyak juga caleg lagi yang tidak sesuai dengan yang apa janjikan. Dari awal sudah enak dan ketika sudah terpilih lain cerita. Tapi, tidak menutup kemungkinan caleg perempuan juga ada yang seperti itu,” katanya.

Terlepas dari berbagai tantangan, Wadiah bersyukur ia punya dukungan penuh dari keluarganya.

“Saya sama suami sudah saling memahami dan kita sudah bangun komunikasi dari dulu.”

***

Esti, Jawa Timur

PENGALAMAN LEBIH PAHIT dialami Esti (49), bukan nama sebenarnya, caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo Pemilu 2019.

Pada musim pencalonan tahun itu, ia sempat maju dengan dukungan partai. Namun, di tengah perjalanan, dukungan parpol lambat laun menghilang. Ia enggan menyebut nama partainya dalam artikel.

Esti mengaku dikucilkan, dugaannya karena ia bukan anggota struktural partai. Tak lama sebelum pendaftaran calon dibuka, salah seorang perempuan anggota DPR di Dewan Pengurus Pusat (DPP) partainya memintanya untuk menjadi caleg karena rekam jejaknya di bidang jaminan kesehatan dan sosial selama bertahun-tahun.

“Timbul kecemburuan sosial. Saya dapat nomor strategis sesuai nomor urut partai. Yang bisa menempati nomor itu [biasanya] struktural. Perempuan pertama itu harus struktural. Minimal anak cabang atau ranting,” kisah Esti.

“Akhirnya muncul protes. Nomor dirombak saat itu. Tapi akhirnya nomor saya tetap, karena rekomendasi saya bukan dari orang sembarangan.”

Nomor urut atas atau strategis masih menjadi bahan rebutan antarcaleg meski Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka. Dalam sistem ini, pemilih dapat langsung mencoblos nama caleg. Siapapun calon dengan suara terbanyak akan menang terlepas dari nomor urut mereka. Namun, di lapangan, nomor urut kecil atau sama dengan nomor partai masih dianggap strategis dalam masa kampanye karena mempermudah pemilih dalam mengingat caleg.

Kertas Kerja Penguatan Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia yang disusun UN Women dan Cakra Wikara Indonesia menemukan pada Pemilu 2019, mayoritas partai politik menempatkan perempuan pada nomor urut 3.

Pada Pemilu 2019, dari 1.280 peserta pemilu yang memiliki nomor urut 1, hanya terdapat 234 calon perempuan atau 18 persennya. Sementara, dari perbandingan data Pemilu 2009 dengan data hasil Pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan semakin meningkatnya persentase caleg perempuan terpilih dengan nomor urut 1, rata-rata peluang kemenangannya di atas 40 persen.

Absennya dukungan partai dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) – kala itu, mendukung petahana – membuat Esti menyusun strategi baru dengan membuat tim sukses di luar partai. Setidaknya Rp1,5 miliar ia gelontorkan untuk kampanye. Uang itu ia kumpulkan dari hasil penjualan rumah, usaha, dukungan suami, dan kenalannya.

Bagi Esti, restu suaminya menjadi syarat utama ia maju menjadi caleg. Ia harus memastikan urusan keluarganya selesai, sebelum memulai urusan lain di luar rumahnya. Ia menyadari kemudahan mendapatkan izin dari suami tak ditemui banyak perempuan lain.

“Karena kita kalau seperti ini seperti gambling. Perempuan takut sudah mengeluarkan uang begitu banyaknya, iya kalau menang, kalau nggak menang terus gimana? Apalagi kalau perempuan secara finansial tidak kuat,” ujarnya.

Selama kampanye, ia menyediakan pelayanan kesehatan gratis dari rumah ke rumah serta di berbagai tempat untuk membangun kedekatan dengan pemilih. Guna memastikan suaranya aman, ia mengeluarkan Rp15 juta atas permintaan partai untuk mempekerjakan saksi partai di tempat pemungutan suara, selain menugaskan saksinya sendiri.

Namun, usai perhitungan suara, Esti mengklaim banyak suaranya yang hilang dan suara petahana dari partainya melejit. Ia melaporkan hal ini ke DPC, tapi laporannya dianggap kurang bukti. Tanpa dukungan partai, ia tak bisa melaporkan tuduhannya lebih lanjut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia pun kalah dalam Pemilu 2019.

“Sangat tertutup, eksklusif, permainan orang atas,” tuding Esti.

Jual beli suara, meski tidak diperbolehkan, masih terjadi dalam partai, jelas Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka. Mike menambahkan hal ini bisa terjadi melalui kesepakatan di awal, di mana perempuan umumnya berada pada posisi lemah. Artinya, perempuan masih dilihat hanya sebagai vote-getters.

“Beberapa perempuan itu mendapatkan suara yang sebenarnya cukup dan lumayan kompetitif dengan caleg-caleg yang lain. Persoalannya, ini, kan, dikembalikan ke partai, bagaimana partai memutuskan,” ujarnya.

Politik Internal dan Maskulinitas Partai

Usai Pemilu 2019, Esti dipercaya menjadi bagian dari pengurus partai di Sidoarjo, yang menurutnya dapat terjadi karena suara yang ia dapatkan cukup banyak.

Masuk ke struktural partai bukan hal mudah bagi perempuan, meski telah ada aturan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di kepengurusan partai.

Posisi strategis ini membuat Esti berharap ia bisa mengamankan kursi untuk pertarungan pada Pemilu 2024. Di dapilnya, dari partainya ada lima caleg perempuan dan tiga laki-laki, namun dua caleg perempuan di antaranya tidak akan serius bertanding dan hanya berfungsi untuk mengisi kuota. Hal ini masih menjadi praktik umum di kalangan partai.

Untuk itu, Esti berharap partai merekrut kader perempuan sejak dini untuk regenerasi, dan bukan justru merekrut perempuan menjelang Pemilu saja. Pembekalan pengetahuan politik sejak awal kepada perempuan belum dianggap penting oleh partai yang didominasi laki-laki, maupun masyarakat pada umumnya.

“Karena, pertama, perempuan itu sangat sulit untuk mendapatkan izin dari suami. Di Sidoarjo, agamis masih kuat. Jadi mereka memandang perempuan itu tidak selayaknya duduk di parlemen,” tutur Esti.

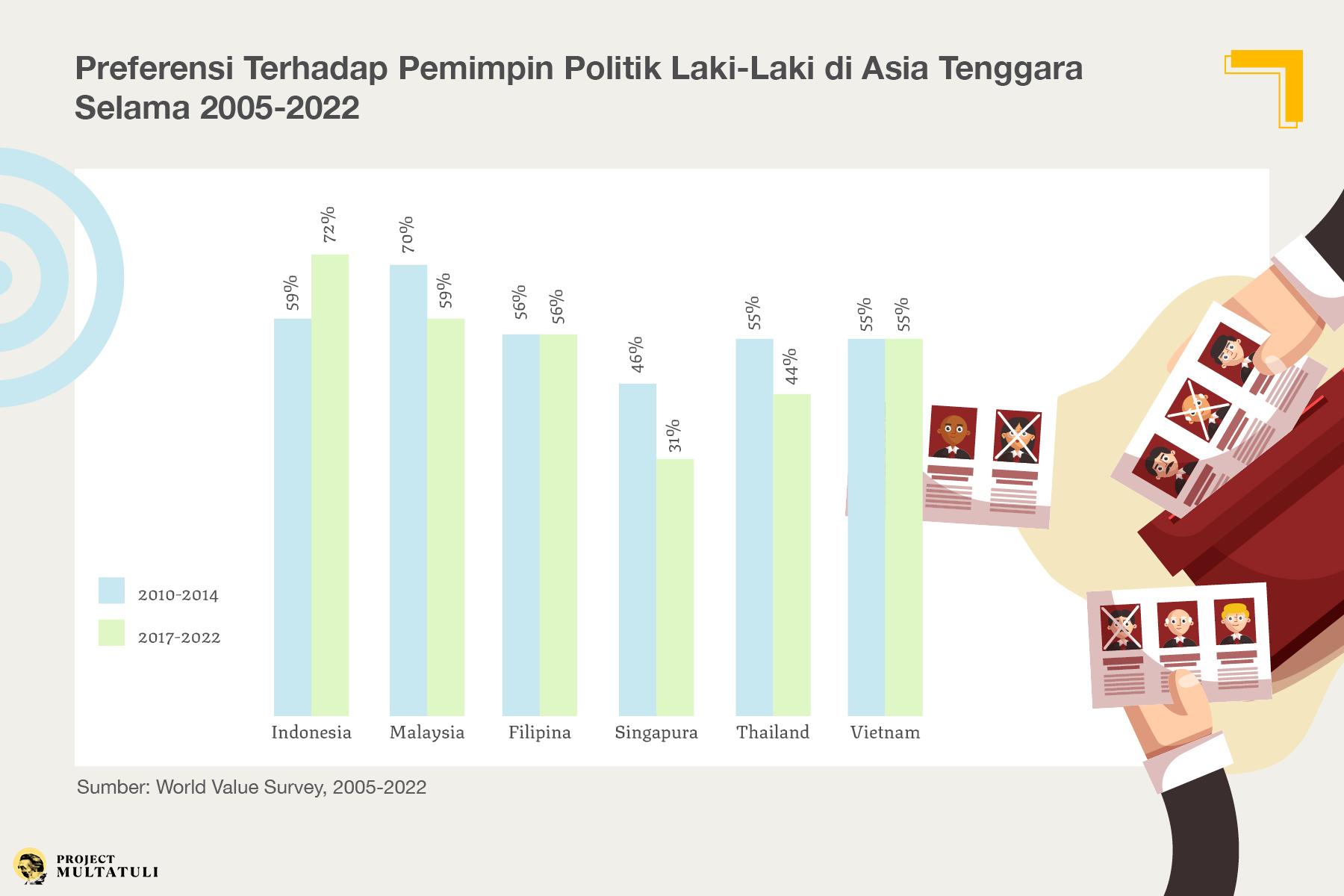

World Value Survey tahun 2005 hingga 2022 yang dikutip dalam laporan Westminter Foundation for Democracy menunjukkan lebih dari 50 persen responden lebih memilih laki-laki sebagai pemimpin politik dibandingkan perempuan. Preferensi ini meningkat 14 persen di antara tahun 2006 dan 2018, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia.

Laporan ini juga menekankan keterkaitan preferensi ini dengan tingkat religius masyarakat, meski juga tidak menampik fakta bahwa organisasi Islam telah berperan penting dalam mendukung caleg perempuan.

“Patriarki itu memang masih terasa karena politik dan partai politik kita masih amat maskulin. Jadi terkadang pengambilan keputusan itu nggak melibatkan perempuan,” terang Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati.

Kuota Caleg Perempuan yang Semakin Turun

Di tengah minimnya keterwakilan perempuan, partai politik malah berupaya menurunkan kuota, alih-alih menggencarkan edukasi dan sosialisasi politik ke publik.

Upaya itu tercermin dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang muncul setelah melalui konsultasi dengan Komisi II DPR dan pemerintah.

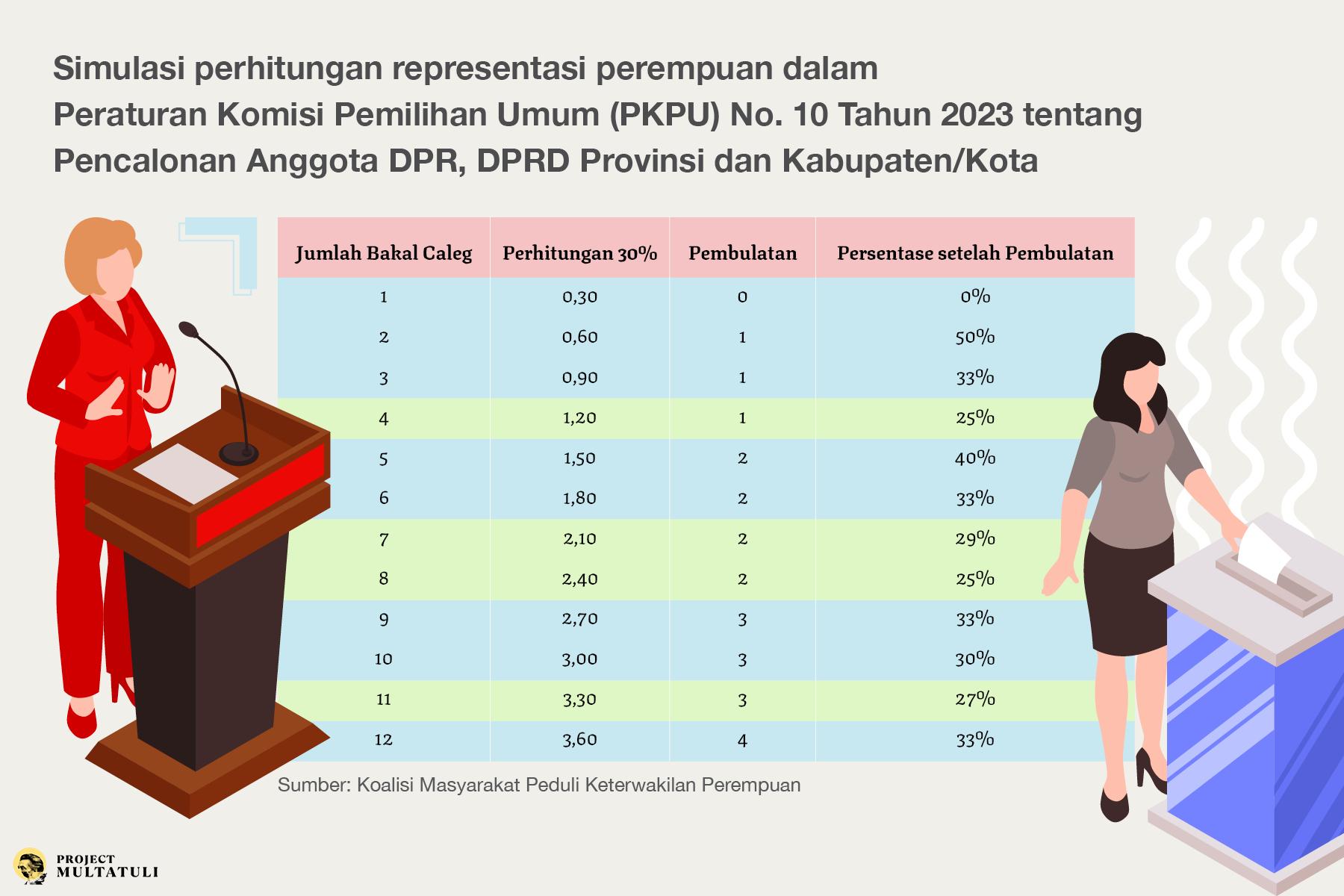

Pasal 8 Ayat (2) dari peraturan tersebut mengatur hasil perhitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil jika terdapat angka pecahan. Apabila dua angka di belakang koma kurang dari 50, maka hasil perhitungan dibulatkan ke bawah. Jika angkanya 50 ke atas, maka dibulatkan ke atas. Hal ini berbeda dari aturan sebelumnya yang mengatur pembulatan ke atas, terlepas dari angka di belakang koma.

Berdasarkan perhitungan Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, dapil dengan jumlah caleg empat, tujuh, delapan, dan 11 bisa terdampak karena representasi perempuan menjadi kurang dari 30 persen (lihat tabel di bawah).

Jika disimulasikan dengan kursi DPR, maka aturan ini akan berdampak pada pencalonan perempuan di 38 dapil. Perhitungan ini belum memasukkan dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang artinya bisa berdampak pada kandidasi ribuan perempuan, jelas Titi Anggraini dari Perludem yang tergabung dalam koalisi.

Titi menyatakan sulit berharap KPU mau konsisten ataupun progresif dalam pembentukan regulasi pemilu yang berkualitas dan demokratis, karena Pemilu hanya dianggap sebagai rutinitas tanpa adanya basis ideologi demokrasi yang kuat.

“Problem terbesar saya kira karena faktor kemandirian yang buruk. Sehingga sangat tersandera pada apa yang dimau oleh partai-partai parlemen,” ujar Titi.

Sementara itu, Khoirunnisa menyayangkan bahwa partai politik cenderung menganggap memenuhi kuota caleg perempuan sebagai sebuah kesulitan, ketika partai baru sibuk mencari kandidat mendekati pendaftaran. Alih-alih mengevaluasi kinerja partai dalam merekrut perempuan yang belum dilakukan dengan serius, justru aturan yang merugikan perempuan yang didorong.

“Kalau partai kemudian ujug-ujug minta pokoknya kami mau perempuan yang bagus, pertanyaannya udah melakukan apa dulu untuk perempuan-perempuan ini?” ujar Khoirunnisa.

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan telah mengajukan uji materi peraturan KPU ini ke Mahkamah Agung setelah KPU tak kunjung merevisi aturannya, seperti yang dijanjikan pada pertengahan bulan Mei.

Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik mengatakan bahwa institusinya akan menghormati penggunaan hak hukum warga negara dalam mengajukan uji materi. Ia juga telah mengirimkan dokumen kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, yang meminta agar KPU tetap konsisten melaksanakan PKPU yang telah ada.

Bagi Okiviana, aturan ini sama saja mengebiri kepentingan perempuan, tidak hanya dalam representasi, namun juga perjuangan mereka ketika telah masuk parlemen. Minimnya perspektif gender mempersulit kinerja advokasi perempuan, seperti yang terjadi dengan UU TPKS.

“Di rapat komisi itu aku ngusulin ruang laktasi di kantor DPRD, ada yang ngomong kayak gitu buat apa sih, jadi tidak dianggap penting. Untuk mengadvokasi supaya bisa ada ruang laktasi aja susahnya minta ampun,” ujarnya.

Start yang Berbeda

Khoirunnisa mendorong partai politik memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perempuan kader dan caleg karena garis mulai perempuan dan laki-laki berbeda.

Partai politik dapat memanfaatkan anggaran dari pemerintah yang diberikan bagi partai yang memiliki kursi di DPR maupun DPRD berdasarkan jumlah suara yang mereka dapatkan untuk mengadakan pendidikan politik secara rutin kepada perempuan. Salah satunya yakni terkait bagaimana caleg dapat memanfaatkan dana terbatas untuk mengumpulkan suara secara strategis.

“Akhirnya kampanye caleg perempuan sporadis. Nggak ada target suara yang harus dikumpulkan berapa, titik-titik mana aja. Nggak dapat info seperti itu dari partainya. Jadi keterpilihannya nggak tinggi,” kata Khoirunnisa.

Ia menambahkan bahwa pendampingan partai selama ini hanya diberikan kepada mereka yang punya potensi keterpilihan besar. Caleg perempuan tanpa privilese pun harus menavigasi perjuangan mereka sendiri, bahkan jika menemui masalah hukum. Bukan tidak mungkin pengalaman tak menyenangkan ini membuat mereka enggan mencalonkan diri lagi ke depannya.

“Ada anggapan bahwa perempuannya nggak punya kapasitas. Selama ini kalo kita bicara kapasitas, pertanyaannya adalah apakah perempuan tersebut aksesnya diberikan sebesar akses yang dimiliki oleh laki-laki? Kalau akhirnya kesempatan itu terbuka untuk perempuan, perempuan yang mana dulu?” tutupnya.

***

Nurwahidah, Nusa Tenggara Barat

NURWAHIDAH (39) memilih untuk belajar dari kegagalan.

Ia sudah dua kali mengikuti pemilu. Pada 2014, ia mengejar kursi DPR RI tetapi gagal karena partai yang mengusungnya kala itu absen memberikan dukungan maksimal. Tahun 2019, ia kembali maju untuk mengejar kursi di Senayan melalui kereta Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Usahanya kali itu juga gagal.

Perempuan asli Bima ini mengatakan kegagalannya pada 2014, menjadi perbaikan pada lima tahun berikutnya. Begitu pula untuk tahun depan, ketika ia memutuskan untuk kembali maju untuk tingkat DPRD Provinsi NTB dapil Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara.

Pada pencalonan tahun 2019, PKS memintanya untuk memenuhi keterwakilan perempuan untuk dapil Lombok. Ia dilema karena Lombok bukan wilayah asalnya.

“Waktu itu kata DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) hasil suara lebih banyak di Lombok walaupun saya orang Bima,” katanya.

Meski keputusan partai tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun ia tak patah arang. Ia mengambil inisiatif dengan menggalang dukungan dari sekolahnya. Ia menyasar para guru dan wali murid tempatnya mengajar. Untungnya, sekolah tempatnya bernaung berstatus swasta sehingga tidak menjadi persoalan serius.

“Orang tua murid Al-Fajar ini kan lebih kurang di tahun 2019 lebih dari 500 dan kali dua kan. Luar biasanya mereka sebagian besar mendukung dan bahkan ada yang minta kalender saya,” kata Nurwahidah.

Dukungan penuh dari para wali murid menjadi penyemangat untuk bisa memenangkan Pemilu Legislatif 2019. Apalagi para wali murid dan guru bersedia membantu mensosialisasikan dirinya di lingkungannya masing-masing.

Hanya saja upaya tetap gagal. Ia menduga kegagalannya bukan karena minimnya dukungan suara tetapi pada saksi-saksi yang disebar ke masing-masing TPS yang lebih banyak memantau perolehan suara partai, bukan masing-masing caleg.

Meski begitu, ia bertekad untuk bekerja lebih maksimal pada Pemilu Serentak 2024. Pelajaran yang paling berharga baginya dalam setiap pemilihan adalah kesiapan mental. Baik kesiapan pada saat turun ke tengah masyarakat atau hasil perhitungan suara yang diperoleh nanti.

“Caleg itu harus semangat, harus kuat dan mental utama. Karena tidak semua bisa menerima caleg, tidak hanya yang perempuan tetapi yang laki-laki juga,” katanya.

Kemampuannya dalam memetakan karakter masyarakat di masing-masing lokasi, membuat Nurwahidah mulai turun ke masyarakat jauh hari sebelum pesta demokrasi dimulai. Pemberdayaan itu dilakukan sebagai investasi sosial. Karena menurutnya, saat ini masyarakat sudah lebih pintar membaca maksud dan tujuan caleg yang datang menemui mereka jelang pemilu.

“Masyarakat sudah tahu bahwa caleg ini hanya turun pada saat kampanye dan setelah itu hilang. Jadi mereka itu ada yang menerima dengan mata hati dan atau hanya dari mata dan hatinya berbeda. Tapi ada yang langsung menolak,” katanya.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah statusnya yang masih melajang. Menurutnya, hal itu terkadang menyulitkannya ketika turun ke masyarakat. Ia perlu meyakinkan masyarakat bahwa perempuan lajang tetap bisa memahami dan menyuarakan permasalahan mereka.

“Kelemahan saya juga mungkin saya posisi sendiri. Di sini kan status sosial belum menikah, kan, itu harus kita akui. Tapi saya tidak jadikan penghalang,” tegasnya.

Nurwahidah memiliki fokus pada isu-isu pemberdayaan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. “Saya pernah ikut kawal kasus pelecehan siswa di SDN 2 Cakra dulu. Kami bergerak atas nama pusat advokasi hak asasi manusia (PAHAM) Provinsi NTB,” katanya.

Hingga saat ini, Nurwah menjelaskan pemberdayaan yang dilakukan masih tetap berjalan melalui Yayasan Perempuan Berdaya Lombok.

Sambil turun langsung ke lapangan, Nurwahidah juga terus memetakan daerah pemilih yang dianggap potensial. Dari sepuluh kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, ia mengaku sudah tahu kecamatan mana saja yang akan menjadi fokusnya.

“Saya sudah membentuk tim namanya “Sanur” atau Sahabat Nurwahidah. Tapi kita belum launching Sanur ini,” katanya.

Selain dari keluarga, Nurwahidah juga mendapatkan dukungan dari kader perempuan di PKS yang sudah duduk di kursi parlemen.

Data BPS NTB 2022 menunjukkan keterwakilan perempuan di kursi DPRD hanya 1,59 persen. Sedangkan di kabupaten dan kota di Provinsi NTB juga belum ada yang mencapai 30 persen. Misalnya di Kota Mataram yang saat ini sudah mencapai sebesar 25 persen dan Kota Bima sebesar 16 persen sementara yang lain masih di bawah angka 15 persen.

Nurwahidah berpandangan, perempuan memiliki kemampuan untuk melawan stigma negatif dalam dunia politik. Ia melihat sejumlah perempuan di NTB mampu membuktikan hal tersebut yang pada akhirnya meminimalisir pandangan rendah masyarakat terhadap kemampuan para srikandi.

“Stigma memang akan tetap ada. Tapi tunjukkan kinerja,” tutupnya.

Laporan yang menjadi bagian dari serial #CalegPinggiran ini merupakan hasil kemitraan dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) dan dukungan Pro-Dem Fund dari Global Affairs Canada (GAC). Pemilihan narasumber dan penulisan artikel dilakukan tanpa intervensi WFD dan GAC.