PERINGATAN: Cerita foto ini mengandung konten adiksi, menyakiti diri sendiri, dan upaya bunuh diri yang dapat memicu tekanan mental.

“Lu duluan, ah, ngeri gue.”

Begitu kata beberapa teman saat berkunjung ke rumah saya. Mereka enggan masuk apalagi berjabat tangan dengan sosok laki-laki berperawakan tinggi besar yang ubun-ubunnya hampir menyentuh ambang pintu. Tangan dan kakinya bertato. Aura intimidatif terpancar saat ia berjalan sambil mengisap rokok.

Ia laki-laki yang sama yang sering duduk bersama saya di teras belakang, bercerita dan bercanda. Di setiap embusan asap rokoknya, ia suka bercerita hal-hal seru di masa ia kuliah. Kadang kami juga menggambar bersama. Setiap akhir pekan, ia memutar lagu-lagu The Rolling Stones sambil menari-nari di atas bangku.

Laki-laki itu papa.

Segala hal yang menyenangkan itu berhenti enam tahun lalu. Ibu dari papa meninggal dunia saat papa bekerja di luar negeri. Saya meneleponnya sambil menangis tersedu, membayangkan perasaan papa yang sedang berada sedemikian jauh saat mendengar berita itu. Dari ujung telepon, saya mendengar kata-kata menenangkan yang diucapkan dengan bergetar. Papa segera kembali ke Jakarta untuk mengurus pemakaman dan kremasi oma.

Hari itu adalah kali pertama saya melihat papa menangis.

Papa berangsur-angsur berubah. Tidak ada lagi kebiasaan duduk santai di teras belakang. Lagu The Rolling Stones berhenti melantun di akhir pekan. Sosok yang hangat itu menjadi pribadi pendiam dan mengisolasi diri. Perlahan-lahan papa jarang mendapat pekerjaan, sampai akhirnya tidak sama sekali. Dalam keterpurukan ekonomi, mama ke sana ke mari meminjam uang dari kerabat demi selesainya kuliah saya dan kakak.

Apakah ini ada hubungannya dengan kematian oma? Pertanyaan itu akhirnya hanya menjadi asumsi yang tak pernah terkonfirmasi. Papa bukan lagi orang yang mudah diajak berbicara, terlebih mengenai hal sedalam ini. Interaksi kami menjadi minim. Berdiri di dekatnya saja bikin saya tegang dan tidak nyaman. Setiap saya lapar dan melihatnya sedang berada di dapur, saya selalu bolak-balik mengintip dari kamar. Begitu papa pergi, barulah saya mengambil makanan ke dapur. Percakapan terpanjang kami kini sebatas pamit ke luar rumah.

* * *

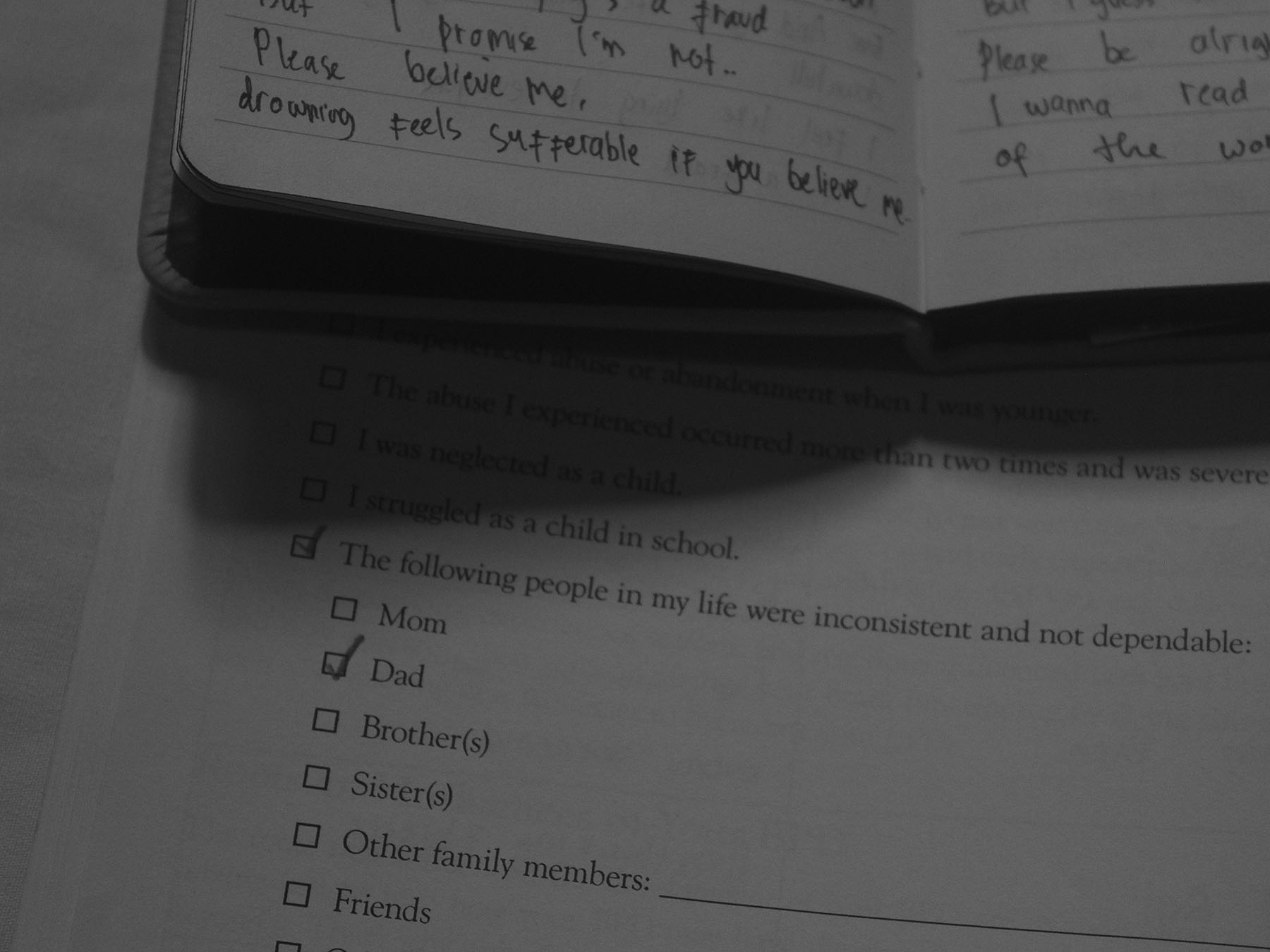

Saya masih duduk di bangku SMA ketika oma meninggal. Saat saya kuliah, perubahan perilaku papa membuat kesehatan mental saya terganggu. Pikiran-pikiran untuk menyakiti bahkan mengakhiri diri sangat sering terlintas. Beberapa pikiran ini termanifestasi menjadi tindakan. Melukai diri sendiri dan meminum obat melampaui anjuran dosis bukan hal asing bagi saya.

Saat itu, saya kira ini tidak permanen. Saya masih bisa mengatasi ini dengan membaca jurnal-jurnal dan menonton berbagai kanal YouTube yang membahas hal ini. Biasanya saya kemudian merasa lebih baik. Tapi sama seperti pikiran-pikiran buruk saya, hal itu juga tidak permanen.

Sebenarnya saya ini kenapa, sih? Akhirnya saya memutuskan mencari bantuan profesional. Setelah beberapa kunjungan, baik ke psikiater, psikolog, maupun komunitas layanan psikologis gratis, saya menemukan jawaban: saya memiliki borderline personality disorder.

Akar gangguan itu salah satunya adalah kekecewaan terhadap perubahan hubungan saya dengan papa. Kekecewaan selama enam tahun telah mengubah saya menjadi pribadi yang impulsif dalam mengambil tindakan, sulit menavigasikan emosi yang sedang dirasakan, tidak pernah memiliki hubungan yang stabil, dan seringkali menaruh diri di situasi membahayakan diri sendiri baik fisik maupun mental.

Papa termasuk generasi boomer. Generasi ini cenderung dibesarkan dengan cara yang “keras”. Gangguan mental dianggap sebagai hal lemah sehingga mereka tidak sadar atau tidak mengakui ketika mereka memiliki gangguan mental. Itu akan membuat mereka merasa akan disingkirkan. Komunikasi terbuka antara orang tua dari generasi boomer dengan anak-anak mereka – tentang apa yang mereka rasakan dan bagaimana kondisi mental mereka – menjadi minim, bahkan nihil. Tinggallah anak-anak digantung, didera berbagai pertanyaan tak terjawab, sehingga dapat membuat kondisi mental mereka juga terganggu.

Evelina Landstedt dan Ylva B. Almquist dalam tulisan ilmiah Intergenerational Patterns of Mental Health Problems: The Role of Childhood Peer Status Position mengungkapkan 13,7 persen anak perempuan dengan orang tua bergangguan mental cenderung akan memiliki gangguan mental di usia dewasa. Untuk kesembuhan diri, yang perlu dilakukan adalah menyadari luka dan berdamai dengan diri sendiri. Diawali dengan kemauan mencari bantuan profesional. Bagaimana aksesibilitasnya?

* * *

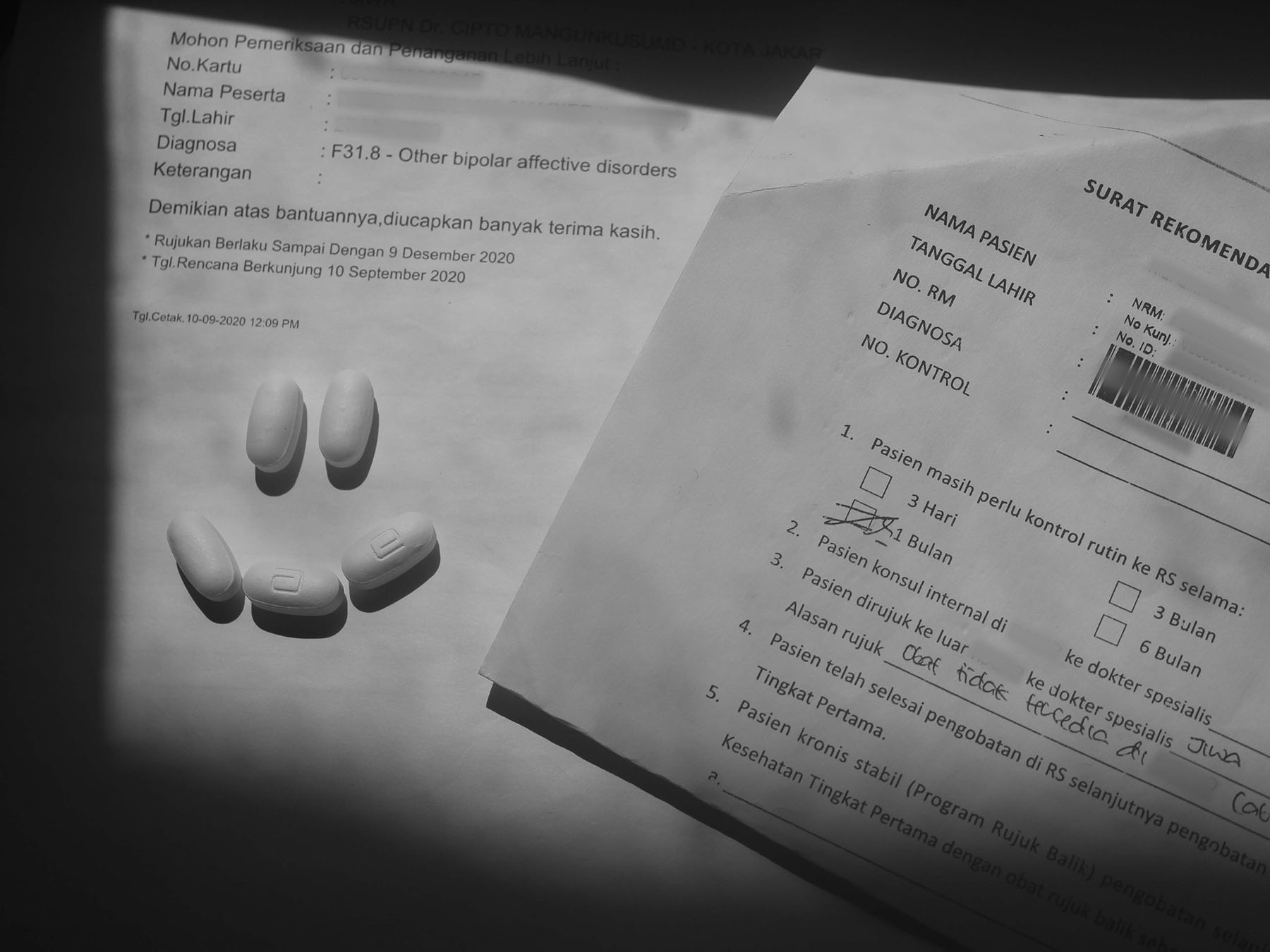

Menurut Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia yang saya wawancarai, pemerintah terlihat seperti memfasilitasi, tetapi sebenarnya terdapat sisi kelam penyediaan layanan kesehatan mental di Indonesia. Faktor latar belakang ekonomi, edukasi, dan demografis mempengaruhi jangkauan akses orang ke layanan tersebut.

Mereka yang terbentur faktor ekonomi bersandar pada BPJS Kesehatan, namun BPJS hanya menyediakan layanan kesehatan mental berbasis medis. Peraturan yang dibuat, seperti UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, masih berputar di pemberian tindakan berbasis medis. Padahal, spektrum gangguan jiwa sebenarnya luas dan tidak dapat disamaratakan pelayanannya. Tidak semua penderita cocok ditangani dengan pemberian obat.

Masih ditemui antrean BPJS layanan kesehatan mental digabung dengan antrean untuk poli-poli lain. Pembaruan surat rujukan setiap tiga bulan juga menguras mental sejumlah pasien dan berisiko fatal bagi mereka yang sedang mengalami keadaan darurat seperti psikosis, misalnya. Percobaan bunuh diri juga tidak ditanggung karena dianggap kondisi bikinan sendiri.

Kekerasan dalam bentuk stigma terhadap pasien dan tenaga kesehatan mental dari kalangan masyarakat, termasuk dari tenaga kesehatan bidang lain, dapat mengurungkan orang bergangguan mental mencari pertolongan, memicu perburukan, atau berakibat fatal. “Waktu ditensi di rumah sakit umum, ada suster yang kurang punya awareness akan gangguan jiwa. Pertanyaannya triggering. Dia ngeliat luka di tangan gue, terus bilang, ngapain kayak gitu-gitu?” ungkap seorang teman saya dengan gangguan bipolar.

Sejumlah panti sosial yang bersinggungan dengan para gelandangan dianggap rawan kekerasan dan penelantaran karena tidak memiliki standarisasi tetap atas layanan kesehatan mental. Misalnya dengan melakukan terapi ular atau memasung. Permasalahan ini membuka mata masyarakat untuk bergerak sendiri dan membuat advokasi dan layanan bantuan kesehatan mental dengan pendekatan holistik.

Penyebaran layanan kesehatan mental di Indonesia juga masih kurang merata. Pada 2018, Sri Idaiani dan Edduwar Idul Riyadi dalam tulisan ilmiah Sistem Kesehatan Jiwa di Indonesia: Tantangan untuk Memenuhi Kebutuhan mengungkapkan hanya sepertiga RSU yang memiliki poliklinik jiwa. Mayoritas berada di DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Di beberapa wilayah seperti Kepulauan Riau, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat malah tidak ditemui.

* * *

Tiga tahun terakhir, kesehatan fisik papa memburuk. Ia tertatih-tatih berjalan dan terdengar seperti orang kehabisan napas. Ia tidak lagi mampu mengartikulasikan kalimat tanpa terbatuk-batuk dan mengeluarkan suara tawa. Beberapa waktu lalu, ia akhirnya bersedia diperiksa dokter. Menurut diagnosa, papa memiliki penyakit syaraf dan gejala stroke.

“Kalau papa meninggal nanti, setel lagu Beast of Burden di pemakaman papa, ya,” katanya di sebuah akhir pekan di waktu lampau bersama The Rolling Stones. Itu jadi janji yang saya pegang erat sampai sekarang.

Anda dapat berkontribusi dalam jurnalisme publik melalui medium fotografi. Silakan kirim proposal cerita foto ke [email protected] sebagai bahan diskusi bersama redaksi.

Jika membutuhkan informasi layanan kesehatan mental, Anda dapat menghubungi:

@bipolarcare.indonesia (Instagram)

Suicide Helpline LISA (Indonesia: 08113855472, English: 08113815472)

Yayasan Jari (Hotline pendampingan khusus korban kekerasan perempuan dan anak 0856 216 1430)