Laporan ini adalah bagian pertama dari seri liputan #DampakAutomasi yang didukung oleh Pulitzer Center.

“Siapa Affan Kurniawan?”

Affan Kurniawan […] seorang pengemudi ojek daring asal Indonesia yang meninggal dunia secara tragis setelah tertabrak dan terlindas oleh kendaraan taktis Brimob […] (Wikipedia Wikipedia)

Begitulah percakapan saya dengan ChatGPT 5 pada 30 Agustus, dua hari usai peristiwa tragis tersebut. Saya cek kedua sumber tersebut. Sumbernya menulis Affan ditabrak bukan tertabrak. Jadi saya bertanya lagi.

“Dia tertabrak atau ditabrak?”

Versi polisi & saksi: kendaraan taktis Brimob yang melintas kemudian melindas tubuh Affan. […] (Antara, Al Jazeera).

Dari sudut pandang keluarga & publik: banyak yang menilai Affan ditabrak, karena kendaraan taktis berukuran besar itu seharusnya bisa berhenti atau menghindar, apalagi situasi jalan sedang ramai. […]

“Jadi siapa yang salah?”

Versi Polisi (resmi)

Polisi menyebut ini kecelakaan, karena Affan terpeleset saat menyeberang dan tidak bisa menghindar dari kendaraan taktis Brimob yang sedang bergerak. […]

Versi Publik dan Aktivis

Banyak kelompok masyarakat sipil menilai pihak Brimob yang salah, karena kendaraan taktis besar seharusnya berjalan dengan kehati-hatian ekstra di tengah keramaian dan situasi ricuh. […]

Potongan percakapan di atas menunjukkan kemampuan super, sekaligus keterbatasan, akal imitasi (AI) dalam lingkungan informasi kita. Di satu sisi, ChatGPT 5 dengan gesit menyediakan informasi mengenai Affan dari berbagai sumber. Namun, saat ChatGPT 5 mengutip berbagai sumber dengan versi yang bertolak belakang, mana yang benar?

DAMPAK disrupsi AI di industri media sudah nyata. Sejak AI Google Overview diluncurkan tahun ini, pengunjung situs berita anjlok hingga 25 persen.

Pada saat yang sama, orang-orang juga sudah terbiasa dengan berita yang diproduksi AI. Reuters Institute tahun 2025 menyebutkan ada 7% responden menggunakan AI chatbots untuk berita, angka ini jadi 15% di kelompok pengguna di bawah 25 tahun. Bahkan sebanyak 37% orang Indonesia menyatakan tidak keberatan mendapatkan berita yang diproduksi AI.

Selain menjadi ancaman buat perusahaan media, kondisi ini memperparah gelembung informasi yang sebelumnya hadir dalam algoritma di media sosial. Informasi dari AI juga dipersonalisasi dan dicacah sehingga kehilangan konteks konteks.

Kondisi ini membuat pengamat dan praktisi media menjadi khawatir. Sofie Syarief, jurnalis dan kandidat PhD dalam studi media di Goldsmiths, University of London mengatakan kehadiran AI berpotensi membuat jurnalisme semakin sulit menemukan ruang untuk bertumbuh subur. Dalam jangka panjang, informasi berkualitas rendah akan mengancam demokrasi.

Ia juga melihat respons perusahaan media menghadapi disrupsi AI menjadi sangat terbatas karena dibiarkan sendirian dalam mempertahankan bisnis. Pada akhirnya, perusahaan media tak punya banyak pilihan selain terjebak pada taktik-taktik jangka pendek.

“Kalau kemudian perkembangan teknologi yang eksponensial itu tidak disikapi dengan bijak, lama-lama secara institusional [media menjadi] nggak relevan,” kata Sofie.

Apa yang dikhawatirkan Sofie itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Ketika internet hadir pada 1990-an, media cetak dan elektronik berpacu dengan kehadiran media-media daring. Mesin pencari menjadi pintu pencarian informasi, karena itu media mulai merekrut penulis SEO (Search Engine Optimization), yang tugasnya menulis untuk mesin. Demi menggaet pembaca, clickbait pun bertebaran.

Giliran media sosial berkembang pada 2010-an, insan pers membuat siaran langsung lewat Facebook Live, berdiskusi lewat Twitter (kini X), dan membuat video untuk Youtube, Instagram, dan Tiktok. Influencer dan buzzer hadir. Berita kini bersaing dengan konten.

Ekosistem informasi yang berubah ini dimotori perusahaan teknologi, yang membenamkan AI dalam algoritma untuk mempersonalisasi konten yang kita dapatkan di linimasa media sosial. Inilah resep rahasia yang membuat mata pengguna terus lengket di layar. AI memungkinkan platform untuk menyuguhkan konten-konten yang paling mungkin memunculkan reaksi like atau komentar dari kita.

Perusahaan media pun berbondong-bondong migrasi ke ruang digital. Akun-akun media massa diikuti jutaan pengikut. Pada 2025, sebanyak 57% orang Indonesia menyatakan mendapatkan berita dari platform media sosial.

Namun, pendapatan iklan media massa terus berkurang. Tak mengherankan jika pengiklan lebih suka memasang iklan langsung di platform ketimbang situs berita. Pada 2017, 84% iklan digital masuk ke kantong Google dan Facebook (kini Meta). Sementara, media massa berebut kue iklan yang semakin mengecil.

“Pengiklan mendapatkan eksposur dari berita yang viral, tapi mereka bayarnya bukan ke pembuat berita, melainkan ke platform media sosial. Ketika platform membayar situs berita, persentasenya sangat kecil,” terang Heru Andriyanto, managing editor koran digital Bahasa Inggris, Jakarta Globe.

Pembagian hasil yang timpang menciptakan ekosistem informasi yang tidak setara antara perusahaan teknologi global sebagai distributor informasi dan perusahaan media sebagai produsen informasi.

“Menurutku kondisinya sekarang nggak fair. Mereka menguasai algoritma dan macam-macam, kita nggak dapat apa-apa.” ujar Andi Muhyiddin, Pemimpin Redaksi Republika.

Akibatnya, industri media terus mengeksplorasi sumber pendapatan dan model bisnis baru. Perusahaan media terpaksa mengubah struktur bisnis dan menekan biaya untuk sekadar beroperasi dari hari ke hari. Itu berarti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus menerus.

Dalam situasi inilah AI versi lebih baru yang lebih dikenal publik, AI generatif, hadir di ruang-ruang redaksi. Sama seperti ketika gelombang digitalisasi pertama datang, media berharap mengadopsi AI dapat membantu usaha mereka bertahan, membuat profesi jurnalisme tetap relevan, bahkan mungkin berkembang.

***

Para pelaku industri yang kami wawancara mengatakan AI memang dapat meringankan beberapa proses kerja para jurnalis, khususnya di tengah efisiensi ketat. Namun, di ruang redaksi yang makin terotomatisasi, AI juga berisiko menyumbang penyusutan lapangan pekerjaan untuk jurnalis manusia, hilangnya sentuhan personal, di samping menyembunyikan bias yang makin sulit dideteksi.

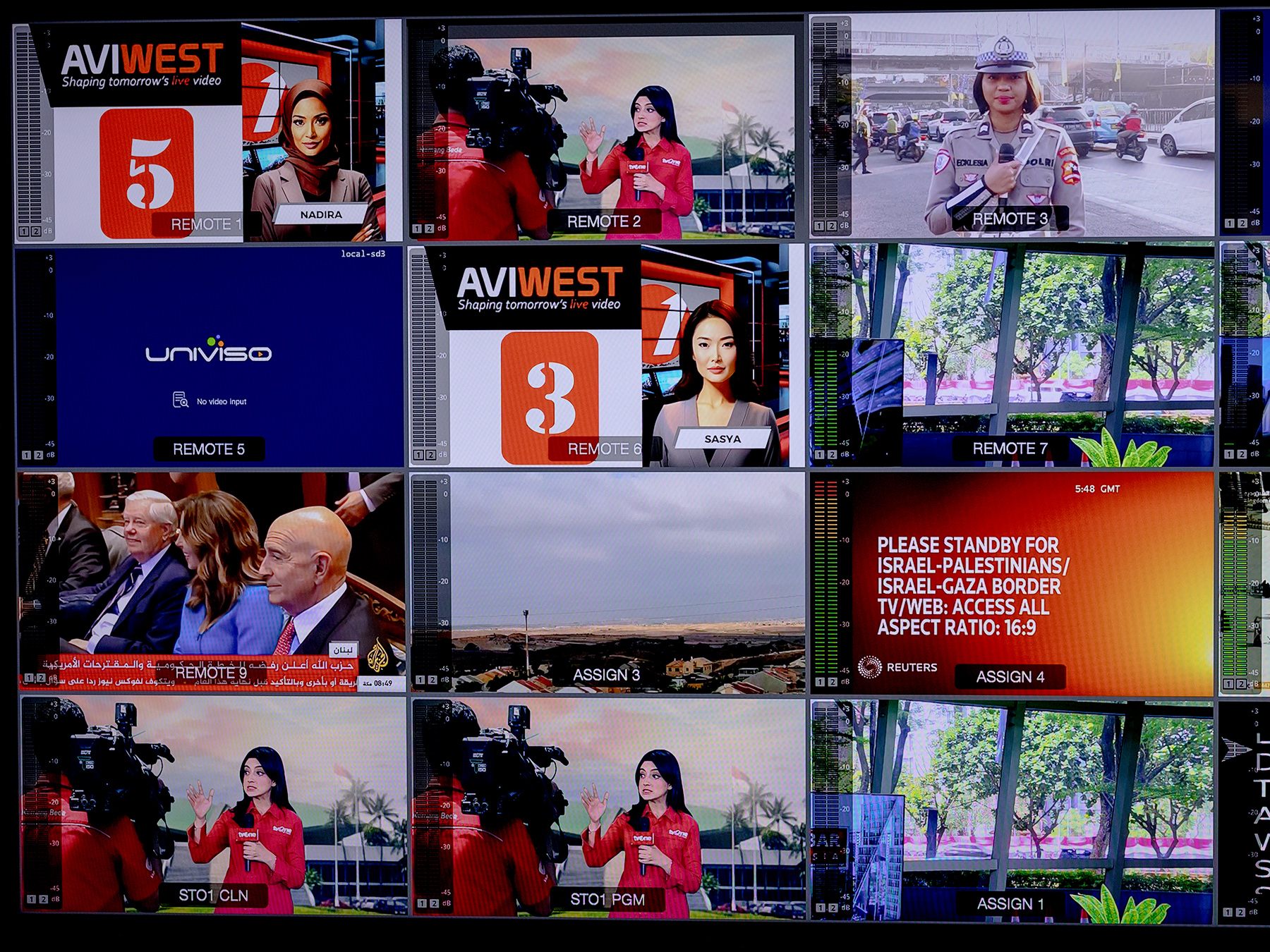

Di redaksi TV One, AI membantu departemen grafis untuk mencapai target usai perampingan. Nindyatmo alias Nino mengepalai tim yang berisi tujuh orang yang mengerjakan grafis siaran selama 24 jam.

Media tersebut meluncurkan presenter virtual pada 2023. AI juga digunakan untuk mengemas ulang siaran TV menjadi berbagai konten media sosial. Akun Instagram media tersebut dapat memposting lebih dari 20 reels per hari.

Beberapa bulan lalu, Nino diminta memimpin adaptasi AI di departemen grafis. Kini timnya menggunakan alat-alat berbasis AI seperti Dreamina, Runway, dan Envato untuk memenuhi beban produksi.

Pada bulan Agustus, untuk pertama kalinya tim Nino menggunakan ilustrasi AI ketika membuat grafis siaran terkait kenaikan harga BBM. Anak buahnya tidak lagi perlu mencari foto stok, atau menggambarnya dari awal. Mereka tinggal membenarkan tata letak dengan Photoshop.

“Dengan jumlah sumber daya manusia yang semakin minimalis, di sisi lain berusaha tidak mengurangi kualitas. Sampai saat ini tim saya tidak mengurangi sedikitpun kualitasnya,” kata Nino.

Di media khusus berita teknologi Tech in Asia, manajemen menciptakan posisi baru untuk melakukan eksperimen AI di ruang redaksi. Gilang Kharisma, yang tadinya bekerja sebagai jurnalis, kini diangkat menjadi AI Content Builder untuk melaksanakan misi tersebut.

“Aku dalam tanda kutip terpaksa belajar AI karena untuk memastikan bahwa ada lho masa depan untuk teman-teman jurnalis di era AI nanti… Yang aku takutkan misalnya aku nggak mau pakai AI sama sekali tapi ternyata AI terus berkembang, lalu aku terlambat menyadari itu dan terlambat memposisikan diri,” ungkap Gilang.

Tech in Asia-pun meluncurkan News by AI, kumpulan berita pendek yang diolah dari ratusan rilis pers yang masuk ke ruang redaksi, dibantu Zapier, sebuah platform otomasi AI. Berita-berita ini adalah jenis berita rutin yang menunjukkan tren atau pola perkembangan sektor teknologi yang dipantau Tech in Asia.

Dengan menyerahkan produksi berita rutin pada AI, para jurnalis juga diharapkan dapat mengalihkan waktu mereka untuk mengejar berita-berita premium, yang diharapkan akan mendatangkan pelanggan berbayar.

Saat mengerjakan berita premium, jurnalis di ruang redaksi Tech in Asia didorong menggunakan chatbots AI seperti ChatGPT dan Gemini untuk brainstorming mengembangkan ide berita.

Seorang mantan jurnalis Tech in Asia, Ade, bukan nama sebenarnya, mengatakan ini bukanlah proses ideal baginya.

“Aku percaya bahwa dataset yang dimiliki editorku lahir dari pengalaman-pengalaman dia secara langsung belajar di lapangan,” kata Ade. “Kalau AI, aku nggak tahu datanya dia dapat dari mana. Dan bias dari manusia lebih bisa aku spot,” tambahnya.

Dia sebenarnya berharap bisa belajar dan berdiskusi dengan editor manusia secara langsung. Sayangnya, jumlah editor terbatas, dan beban kerja mereka sudah terlalu banyak. Transfer pengetahuan di ruang redaksi yang tadinya mengandalkan interaksi sosial, terpaksa dimediasi oleh mesin.

Ade menjadi jurnalis karena ingin memberitakan sektor teknologi dan AI secara kritis, seperti misalnya, dampak lingkungan dari pusat data dan maraknya ketidakjujuran dalam bisnis startup teknologi. Sayang itu tidak mudah dilakukan. Studi-studi dari Indonesia, Inggris, dan negara lain menunjukkan berita-berita mengenai AI sangat fokus pada bisnis dan industri, dan mengabaikan dampak sosialnya.

“Pertama, belum laku, dan kedua sangat susah untuk keamanan jurnalisnya sendiri… Akhirnya hanya bisa bikin tulisan yang ngemanis-manisin ekosistem teknologinya,” ujar Ade lagi.

Alih-alih dapat membawa perspektif kritis tersebut, Ade justru terkena PHK ketika Tech in Asia menutup operasinya di Indonesia pada bulan Juli.

***

Ketika media massa terus merampingkan operasinya, talenta muda pun tak bisa masuk, seperti Eliot Siahaan, yang sudah menanti kabar baik selama delapan bulan terakhir.

“Dari dua bulan belakangan saja sudah 39 lamaran. Yang wawancara nggak sampai 10. Kadang saya suka bingung di situ sih, apa emang saya nggak kompeten buat kerja?” ujar lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya ini.

Eliot sendiri sudah dua kali magang di media nasional. Baik saat masih kuliah, maupun setelah lulus pada September 2024. Usai magang, Eliot justru melihat media tersebut melakukan PHK kepada banyak pegawainya.

Hal serupa dialami Mazaya Sofie. Usai magang tujuh bulan, alih-alih ditawari pekerjaan, dia mendapatkan tawaran magang diperpanjang.

Dia pun mulai mengambil ancang-ancang untuk banting setir ke industri lain. Lulus kuliah, dia ikut bootcamp digital dengan biaya yang tidak sedikit.

“Aku baru sadar sih pas waktu bootcamp itu, seakan-akan aku kayak udah nyerah sama jurnalistik,” ujar lulusan Ilmu Jurnalistik Universitas Padjadjaran ini.

Pilihannya membuahkan hasil. Usai bootcamp pada bulan Februari, dia langsung dapat beberapa tawaran kerja. Kini dia bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Dia menawarkan AI kepada klien-klien yang ingin melakukan efisiensi.

“Yang aku pikirin itu apakah aku di sisi lain itu membantu percepatan layoff.”

Belum ada data yang membuktikan bahwa AI menyebabkan PHK secara langsung. Yang jelas, gelombang otomatisasi ini terjadi di tengah gelombang PHK. Sepanjang 2023 hingga 2024, ada sekitar 1.200 karyawan media termasuk jurnalis, terkena pemecatan, menurut Dewan Pers. Tahun 2024 hingga awal 2025 menjadi puncak dari tekanan terhadap industri media, menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Gelombang PHK, plus minimnya lowongan di industri media, menandai apa yang disebut sebagai penyusutan ruang redaksi. Hal ini tidak terhindarkan, ujar Masduki, profesor jurnalistik di Universitas Islam Indonesia yang juga peneliti PR2Media.

“Tentunya akan ada proses pengecilan atau pengetatan kerja-kerja ruang redaksi, yang tidak lagi berbasis manusia tapi berbasis alat atau teknologi.”

Beberapa tugas jurnalistik kini dapat dilakukan AI generatif seperti ChatGPT, Copilot, JuliusAI, Gemini, dan Notebook LM. Membersihkan dan memvisualisasikan data? Bisa. Skrip Python/R? Bisa. Mencari dan merangkum informasi? Tentu saja.

Dalam catatan AJI, per 2024 sudah ada belasan media yang menggunakan AI. Sebuah media daring, misalnya, mengklasifikasi ribuan artikel sesuai tujuan SDGs, sementara ada media daring yang memanfaatkan Gemini untuk memberikan alternatif judul. Di kancah penyiaran, TV-TV berita berlomba-lomba meluncurkan presenter AI.

Media daring lainnya meluncurkan robot AI sejak 2020 yang menulis laporan rutin seperti IHSG, lirik lagu, hingga cuaca yang sebelumnya dikerjakan manusia.

“Para pengelola media juga memaklumi dan sepakat untuk menggunakan AI sebagai alat bantu dalam rantai produksi berita,” kata Masduki dan rekan-rekannya dalam buku soal AI.

Di tengah menurunnya pendapatan media, AI seolah menjadi jawaban murah bagi media yang bertahan.

“Jadi secara efisiensi, tenaga kerja, dan ekonomi itu adalah solusi untuk pekerjaan yang membutuhkan kerumitan dan jumlah tenaga kerja besar menjadi lebih simpel. Tidak perlu mempekerjakan manusia lagi, mungkin cuma satu yang mengoperasikan semuanya,” ujar Dyah dari Monash University, Indonesia.

Namun penggunaan AI dalam ruang redaksi tidak lepas dari berbagai masalah, seperti bias dan akurasi.

***

Heru Andriyanto, Managing Editor Jakarta Globe, mengatakan AI dapat membantu mengumpulkan informasi untuk riset dan menghemat biaya karena dia tidak perlu mempekerjakan penutur asli Bahasa Inggris, tapi dalam proses editorial, dia tidak mau bergantung pada AI.

AI terkadang masih memuntahkan kalimat yang mengatakan presiden saat ini masih Joko Widodo, alih-alih Prabowo Subianto. Ia juga masih memakai posisi usang pejabat lain, seperti Zulkifli Hasan yang telah menjadi Menteri Koordinator Pangan dan bukan lagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“AI mengubah jabatan itu sendiri, berarti menurut data yang dia pakai dari tahun-tahun lalu kan? Berarti untuk akurasi itu tidak bisa diandalkan,” kata Heru. “Mereka masih ada error, terus kemudian mereka masih ada misinterpretasi, dan kemudian mereka kadang-kadang berhalusinasi.”

Gemini, Grok, dan ChatGPT tidak dapat menghasilkan informasi baru dan orisinal. Sistem-sistem ini tidak hadir dan menyaksikan peristiwa secara langsung. AI mengandalkan sumber-sumber yang sudah tersedia di internet, termasuk data-data lama. Kalau data-data tersebut telah usang, atau “tidak representatif atau mengandung prasangka”, AI berisiko menghasilkan informasi yang bias dan tidak akurat.

Akurasi dan konteks peristiwa memang masih menjadi masalah sistem AI, menurut banyak penelitian dari dalam dan luar negeri. Sebuah penelitian di Indonesia menunjukkan jurnalisme robot “tidak dapat menentukan kausalitas dan mengajukan pertanyaan”. Sementara penelitian lain mengatakan naskah AI “tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keberimbangan dan tanggung jawab sosial.”

Prinsip keberimbangan ini kami uji pada ChatGPT 5 dengan bertanya soal berita-berita lain di Indonesia. ChatGPT 5 dapat memberikan rangkuman dengan cepat, namun tidak mencantumkan penyeimbang ataupun pembanding. Pertanyaan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, misalnya, dijawab dengan mengutip sumber resmi pemerintah. ChatGPT 5 baru menampilkan sumber kritik atau tanggapan pengamat ketika ditanya.

Kami bertanya soal berita paling penting pada 17 Agustus 2025. ChatGPT 5 memang menyajikan rangkuman ‘Simbol Protes Bendera “One Piece” Mendapat Sorotan’ sebagai ekspresi ketidakpuasan, tapi tidak ada penjelasan latar belakang penggunaan bendera tersebut. ChatGPT 5 juga menutup rangkuman itu dengan pernyataan pemerintah yang melabeli bendera itu ‘menggoyahkan persatuan nasional’.

Kehadiran jurnalis di lapangan dan pemahaman mereka terhadap kondisi di masyarakat, belum bisa direplikasi oleh mesin, ujar Dyah dari Monash University.

“Teknologi itu adalah alat untuk membantu jurnalis mencapai target. Tapi tidak mengikis kepentingan mereka terhadap aspek-aspek sosial, pemahaman terhadap pentingnya fakta dan kebenaran, serta kepedulian dan empati kepada kelompok minoritas.”

Berita dihasilkan dari kedalaman berpikir, dan tidak bisa disamakan dengan konten, menurut Heru dari Jakarta Globe.

“Kita tidak menjual produk manufaktur seperti sepatu atau baju gitu kan, yang bisa diambil dari mesin.”

Sayangnya, prinsip jurnalisme demikian tidak sesuai dengan perubahan cara operasi banyak media di lapangan. Brian, bukan nama sebenarnya, sudah enam tahun jadi jurnalis lepas di kantor berita internasional. Dia merasa kantornya mulai bergantung pada AI.

Pada Maret 2025, kantornya memberikan langganan Gemini Pro bagi seluruh pegawai tetap. Kantornya juga menjalin kerjasama dengan Perplexity AI, dan semua pegawai mendapat versi Pro Perplexity sebagai timbal balik.

Di sisi lain, kantornya semakin jarang mengirim Brian liputan ke lapangan. Jika dulu dia masih bisa meliput ke berbagai daerah, kini hanya meliput di sekitar Jakarta saja. Bahkan usulnya untuk liputan peringatan tsunami Aceh tidak mendapat biaya.

“Gue takutnya mereka akan bergantung pada AI dan bukan pegawai di lapangan karena berasumsi bisa nambahin konteks laporan pakai AI, bukan orang yang ada di lapangan,” keluh Brian.

“Mungkin suatu hari sudah benar-benar nggak perlu orang ada di lapangan kali. Mungkin bakal ambil dari berita lokal saja dan dipakai datanya,” tambahnya.

Kebiasaan masyarakat dalam mencari dan mengkonsumsi informasi pun terus berubah. Kenyamanan, kemudahan, dan kecepatan makin jadi prioritas. Hal ini semakin tidak dapat dipenuhi oleh praktik jurnalisme yang mengutamakan kehati-hatian, akurasi, dan kelengkapan konteks yang membutuhkan waktu.

Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap media konvensional sudah lama menurun. Pada 2025, hanya 36% orang Indonesia percaya media. Penyebab utamanya adalah perusahaan media kerap mengutamakan kepentingan bisnis yang diperkeruh ambisi politik pemilik media, ketimbang menghasilkan berita yang benar-benar mewakili masyarakat.

***

Pada awal tahun ini, empat media arus utama – Tempo, Kompas, Republika, dan Hukumonline – menjalin kerjasama dengan Sahabat-AI, sebuah perusahaan AI berbasis large language model (LLM) milik GoTo dan Indosat.

Dalam kerjasama tersebut, para media mengizinkan Sahabat-AI untuk menggunakan data dan karya jurnalistik mereka untuk melatih mesin AI. Sebaliknya, Sahabat-AI memberikan bantuan teknis berupa server dan keterampilan teknis jika media ingin mengembangkan fitur-fitur AI di lapaknya.

Kerjasama perusahaan media dan perusahaan teknologi terus bermunculan usai banyak pengembang AI yang dituding melatih modelnya dengan konten dan karya yang dilindungi hak cipta. Di tingkat global, setidaknya ada 26 perusahaan media internasional yang memberikan data mereka kepada perusahaan AI seperti OpenAI, Microsoft, dan Perplexity.

“Para pengembang model AI ini butuh juga data segar untuk mengurangi kemungkinan model-model mereka melakukan halusinasi, bias, dan lain-lain.” ujar Chief Technology Officer Tempo, Heru Tjatur.

Kebutuhan perusahaan AI akan data segar terus menerus inilah yang membuat Heru percaya diri bahwa media akan terus memiliki ruang dalam ekosistem yang telah ditentukan perusahaan teknologi.

Untuk kerjasama tersebut, TEMPO membuka seluruh data di situsnya yang aktif sejak 2001. Semua berita, foto, dan teks, selama dua dekade, dipakai untuk melatih model Sahabat-AI.

Namun, menurut Sofie dari Goldsmiths, perusahaan media seharusnya lebih menghargai hak cipta, kumpulan data, dan reportase yang telah mereka kumpulkan puluhan tahun.

“Kalau imbal-baliknya cuman berupa bantuan server, bantuan teknis, saya pikir yang rugi adalah medianya,” kata Sofie.

Dia menyayangkan sikap mudah mengalah perusahaan media, yang kerap berpikir lebih baik mendapat remah-remah daripada tidak sama sekali. Perusahaan media selalu berpikir, mereka tidak akan pernah bisa melawan perusahaan teknologi.

“Cara berpikir itu sangat pendek alih-alih punya strategi jangka panjang,” tambah Sofie.

Kesepakatan ini juga berpotensi menimbulkan masalah secara etis, menurut Dyah Pitaloka, Professor Marketing dan Komunikasi Digital dari Monash University Indonesia. Media kerap meliput cerita-cerita kelompok rentan, dan pengetahuan itu diuangkan oleh perusahaan AI, baik dibenamkan ke dalam sistem yang mereka kembangkan, maupun diperjualbelikan ke pihak lain untuk bermacam-macam tujuan.

Ini berarti, masyarakat yang diliput media tidak turut andil untuk menentukan apakah cerita-cerita tentang mereka boleh diberikan pada perusahaan AI untuk diolah dan dimonetisasi lebih lanjut. Otonomi untuk memutuskan inilah yang diabaikan.

Sofie menyetujui kekhawatiran Dyah. “Jadi pertanyaan penting apakah cara kita menjaga kode etik jurnalistik itu hanya sebatas sampai publikasi, atau termasuk juga cara kita memproses dan memperlakukan publikasi itu sesudah digunakan di tangan kedua dan ketiga? Itu harus menjadi pertanyaan yang mendalam.”

Selain bekerja sama dengan perusahan AI, perusahaan media juga bereksperimen mengembangkan sistem AI sendiri. Republika, misalnya, mengembangkan sendiri chatbot Aiman Aisha yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam, seperti: “Apakah boleh berkurban jika belum di-aqiqah?” atau “Saat ini umat Islam menerapkan beragam metode menentukan penanggalan hijriyah (hisab dan rukyat), bagaimana kita menanggapi realitas ini?”

Berbeda dengan chatbot kebanyakan yang mengolah lautan data dari jagat internet, Republika membatasi data training sistem ini hanya dengan Al-Quran terbitan Kementerian Agama. Sistem ini belum dibuka ke publik karena masih terus disempurnakan.

“Halusinasinya masih ada. Ayatnya yang dikutip salah, walaupun penjelasannya bener. Kita nggak mau juga menghadirkan polemik,” kata Pemimpin Redaksi Republika Andi “Dio” Muhyiddin.

Masalahnya, inovasi saja tidak cukup. Situs-situs berita mendapat serbuan bot-bot AI crawler yang mengambil data tanpa izin dan kompensasi. Selama enam bulan pertama tahun ini, aktivitas crawling bot AI sudah naik 125%, menurut data Webflow. Lonjakan ini disumbang paling besar oleh aktivitas jutaan orang yang memasukan prompt pada chatbot AI seperti ChatGPT setiap harinya.

Heru Tjatur, yang merangkap Ketua Bidang Teknologi dan Informasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), mengatakan bahwa aktivitas bot-bot AI membebani infrastruktur website media online. Dia memperkirakan, sekitar 20-30% biaya infrastruktur website habis hanya untuk melayani bot-bot AI.

AMSI tengah mengkaji sistem pay-per-crawl lewat Cloudflare dan OpenMind, yang akan mewajibkan perusahaan AI membayar setiap kali mengambil data dari situs mereka. Meski demikian, perusahaan media juga harus merogoh investasi yang tak murah untuk teknologi tersebut.

Pada intinya, media memikirkan “Bagaimana cara memberikan harga terhadap data yang kita punya untuk konsumen model-model developer [AI] itu,” kata Heru Tjatur.

Upaya-upaya kerjasama, pengembangan model AI sendiri, penggunaan AI dalam ruang redaksi, hingga pay-per-crawl, menunjukkan perjuangan industri media meningkatkan posisi tawarnya di hadapan perusahaan teknologi. Sayangnya, karena minimnya campur tangan pemerintah, upaya-upaya ini dinilai masih terbatas pada solusi teknis dan strategi adaptasi jangka pendek.

Solusi jangka pendek juga terjadi pada transformasi digital sebelumnya, ketika perusahaan media mengikuti solusi-solusi yang dibangun oleh, dan dalam koridor, raksasa teknologi sendiri.

Ketika iklan dihitung berdasarkan jumlah klik yang ditetapkan perusahaan teknologi, perusahaan media beradaptasi dengan membeli sebanyak mungkin media online, memecah tulisan menjadi potongan berita pendek dan beberapa halaman.

Media juga membebankan jurnalis untuk membuat berita lebih banyak, lebih cepat, mengikuti irama digital. Mereka berpikir bahwa memiliki semakin banyak webpage, semakin banyak view, dan semakin banyak klik, bisa mendatangkan keuntungan.

Namun, lama kelamaan, membludaknya jumlah berita membuat nilai berita melemah. Tuntutan kuantitas dan kecepatan membuat kualitas informasi turun. Karya jurnalistik menjadi konten yang harus bersaing dengan konten lainnya. Kepercayaan masyarakat pada media makin layu, sementara persaingan di ruang digital makin sengit, makin brutal.

Belajar dari pengalaman menghadapi gelombang digitalisasi sebelumnya tersebut, baik pengamat seperti Sofie maupun pelaku industri seperti Heru sepakat bahwa media sebenarnya membutuhkan solusi politis untuk merespon disrupsi AI kali ini, yakni dukungan regulasi yang lebih efektif dari pemerintah.

***

Sejauh ini, upaya pemerintah untuk membentuk ekosistem informasi yang lebih adil masih cukup terbatas. Contohnya, lewat pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) pada 2024 untuk menegosiasikan bagi hasil perusahaan teknologi dan perusahaan media.

Setahun berjalan, komite menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas yang salah satunya mewajibkan perusahaan platform “membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers”. Dua bulan kemudian, Google mengumumkan kerjasama dengan 34 media nasional.

Namun tidak berarti masalah selesai. Berkaca pada pengalaman serupa di Kanada, Korea Selatan, dan Australia, perusahaan teknologi punya daya tawar tinggi untuk menutup operasinya dan hengkang. Ini tidak diinginkan oleh komite, ujar Sasmito Madrim, anggota komite dari unsur Dewan Pers.

“Kita kan selalu mencari jalan tengah. Karena ada kekhawatiran kalau misalkan platformnya cabut dari Indonesia itu akan banyak perusahaan media yang collapse.”

Di Indonesia, Meta pernah menyatakan tidak akan membayar, karena menurutnya hampir 90% ‘konten berita diposting oleh para penerbit berita secara sukarela ke platform kami.’

Terbaru, komunitas pers mendorong terbentuknya Dana Jurnalisme Indonesia, dana abadi hasil patungan APBN, filantropi individu, dan kontribusi perusahaan teknologi, untuk menjaga keberlanjutan media dalam ekosistem informasi digital. Hal ini sudah dijalankan di Afrika Selatan, dengan dukungan Google.

Namun lagi-lagi, relasi sponsorship mempersulit posisi media yang kian terpojok menjadi ‘pemadam kebakaran’ untuk membersihkan misinformasi dan disinformasi di platform digital. Sementara, raksasa teknologi seolah lepas dari tanggung jawabnya.

Kehadiran AI generatif kini dibiarkan menguatkan logika algoritma perusahaan teknologi. Selain potensi menghasilkan misinformasi, AI generatif juga mendukung produksi informasi instan yang mengejar viralitas dibandingkan substansi, menurut sebuah studi di Indonesia.

Masduki dari Universitas Islam Indonesia mengatakan, transisi media ke era AI saat ini “sangat buruk” karena lemahnya dukungan pemerintah dan ketidaksepakatan di antara media sendiri untuk menemukan model keuangan dan pembagian hasil yang tepat.

“Sebab ini kan sangat tergantung bagaimana pola relasi media dengan platform digital yang hegemonik,” kata Masduki.

Selain mengharapkan pemerintah yang tanggap, Sofie dari Goldsmiths berpendapat industri media sendiri seharusnya jangan merasa rendah diri di hadapan perusahaan teknologi. Dia menilai media masih punya amunisi untuk meningkatkan daya tawarnya di hadapan platform teknologi raksasa.

Pertama, memobilisasi aksi lintas sektor untuk mempertanyakan dominasi perusahaan teknologi yang minim akuntabilitas. Kedua, memanfaatkan pengaruh para pemimpin redaksi dan pemilik media di pemerintah untuk mengadvokasi kepentingan media dan jurnalisme dalam perancangan kebijakan. Ketiga, melakukan fungsinya untuk mendidik publik tentang hegemoni perusahaan teknologi raksasa di berbagai aspek kehidupan kita. Di sinilah pentingnya penyajian liputan-liputan tentang teknologi yang lebih kritis.

“Mendidik masyarakat itu kan urusan jangka panjang, dan aku rasa dikalahkan oleh gratifikasi keuntungan-keuntungan jangka pendek. Di sisi lain, mungkin perusahaan media-nya nggak kepikiran juga,” kata Sofie.

Lebih jauh, Sofie juga menyarankan agar masyarakat mulai melihat berita sebagai common goods, yakni hak publik yang setara dengan pendidikan dan kesehatan, alih-alih sebatas komoditas untuk dijual. Perubahan paradigma ini penting, jika kita ingin mulai memikirkan suatu model keuangan baru bagi media, agar tidak lagi tergantung pada iklan dan dominasi perusahaan teknologi.

Menurut Sofie, upaya yang dilakukan di Indonesia untuk melawan cengkeraman perusahaan digital masih separuh-separuh, kurang berani, dan terpecah secara sektoral. Sementara di belahan dunia lain, negosiasi dengan raksasa teknologi dilakukan kolektif secara lintas-sektor dan, bahkan, lintas-negara, seperti yang dilakukan Uni Eropa.

“Kalau aku jadi bagian dari orang-orang yang punya kewenangan menentukan kebijakan sebuah media besar… [aku akan] mengajak semua lapisan institusi yang terdampak sama digital platform,” kata Sofie.

Dia menambahkan, “kalau kita mau punya fair chance untuk menghadapi platform, jangan-jangan kita butuh ASEAN buat jadi satu untuk berhadapan sama mereka.”

Di negara tetangga Filipina, Maria Ressa, pemimpin redaksi Rappler sekaligus pemenang Nobel Perdamaian 2021, bertahun-tahun mengatakan pentingnya regulasi untuk mencegah hancur totalnya jurnalisme. Dia mempertanyakan mengapa Big Tech tidak diregulasi seketat perusahaan farmasi, ketika produk yang mereka luncurkan sama-sama dapat berdampak besar pada masyarakat. Dia juga mempertanyakan mengapa harga kerugian dari eksperimen dan inovasi perusahaan teknologi harus ditebus oleh warga biasa dan pemerintahan seluruh dunia.

Di tengah adaptasi dan negosiasi yang dilakukan media untuk bertahan – entah untuk menjawab tantangan AI, atau teknologi baru lain di masa depan – media dan para pemimpinnya diharapkan tetap setia pada kepentingan publik dan fokus pada kebutuhan jangka panjang, alih-alih kepentingan bisnis jangka pendek masing-masing.

Pada akhirnya, itulah yang diharapkan para pekerja media seperti Gilang, Ade, dan Brian dari orang-orang yang memiliki posisi dan pengaruh untuk menentukan arah kebijakan.

“Regulator harus berani melawan para tech giants,” kata Gilang dari Tech in Asia. “Aku berharap memang Google, OpenAI, dan lain-lain memang diminta akuntabilitasnya.”

Catatan redaksi:

- GoTo menyatakan bersedia merespon pertanyaan kami namun belum mengirimkannya hingga laporan ini diturunkan.

- Beberapa percakapan dengan ChatGPT dipangkas untuk menghemat kata, tanpa menghilangkan konteks.