Siapa saja yang mengambil peran perawatan sebetulnya telah berani melawan dan menegaskan tindakan revolusioner.

MERENUNGKAN tentang “merawat” (to care) membuat saya berpikir. Merawat sesungguhnya adalah keniscayaan untuk menghubungkannya pada keberlangsungan hidup. Dan bicara soal itu, saya dan mungkin banyak dari kita terlintas pada kenangan masa kecil.

Saya teringat ibu saya dan menyadari bahwa saya adalah anak yang dibesarkan secara kolektif. Maksudnya, bukan eksklusif hanya oleh orang tua, melainkan komunitas tempat saya pernah tinggal.

Ibu saya perempuan berpendidikan dan berkarier. Ia guru. Ia selalu bangun tidur paling pertama setiap hari. Ia menyiapkan sarapan dan membenahi rumah sebelum pergi kerja di luar rumah. Terkadang, saya ikut dibawanya mengajar di kelas, tapi biasanya saya lebih sering dititipkan ke tetangga.

Pepatah “it takes a village to raise a child” benar-benar nyata kami alami. Sebab, mana mungkin ibu saya mampu membayar pengasuh dengan gaji guru pegawai negeri di bawah upah minimum? Dan para tetangga kami, khususnya ibu-ibu, menawarkan diri agar saya dititipkan saja pada mereka yang sudah punya anak-anak remaja. Tentu mereka berpengalaman mengurus anak.

Maka, saya tumbuh menjadi anak yang berpindah-pindah dari satu tetangga ke tetangga lain. Di kesempatan berbeda, ibu saya membantu mereka saat ada hajatan. Kelak, ketika saya besar dan tidak tinggal di permukiman yang sama, ibu menasihati agar sesekali saya berkunjung ke rumah-rumah tetangga lama kami itu.

“Merawat silaturahmi,” kata ibu agar saya jangan lupa pada kepedulian dan kebaikan mereka. Dan, meski tak ada hubungan keluarga, persaudaraan kami terjalin panjang, bahkan hingga kini. Saya pun baru menyadari bahwa kerja perawatan itu penting, dibutuhkan, dan berdampak panjang.

Saya menulis kenangan kecil itu bukan bermaksud untuk meromantisasi bagaimana saya kecil dirawat ibu-ibu di perumahan tentara di era Orde Baru. Belakangan saya paham itulah bentuk kasih atau kepedulian kolektif (collective care). Dan, di masa kaum perempuan didomestikasi dengan ideologi ibuisme sebagai pendamping ayah dan pengayom keluarga, istri-istri prajurit rendahan punya caranya sendiri untuk tumbuh bersama, membangun solidaritas dan perlawanan dalam lingkup kecil.

Tetapi, sayangnya, harus saya akui, itu tak selalu kita hargai, bahkan tidak kita pahami kehadirannya.

Kerja perawatan (care work) kerap dilekatkan sebagai hal yang sudah semestinya atau dianggap remeh (taken for granted). Kita sering gagap atau gagal menyadari karena kita terbiasa melabeli kerja-kerja perawatan sebagai ranah domestik selayaknya prototipe keluarga. Terutama di kalangan keluarga yang secara tradisional heteronormatif, pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan perempuan: nenek, ibu, kakak perempuan, pekerja rumah tangga (PRT), dan transpuan.

Pekerjaan perawatan adalah pekerjaan yang selama ini tidak berbayar (seperti pelekatan pada pekerjaan istri atau ibu rumah tangga atau peran menjadi ibu yang seolah sepatutnya mengurus anak dan rumah); atau berupah murah (seperti PRT atau buruh perempuan); atau tidak berupah sama sekali (seperti banyak dilakukan transpuan dan kawan-kawan queer lain kepada sesama komunitas queer yang diabaikan keluarga).

Di satu sisi, kita melihat kerja perawatan sebagai bentuk kebaikan dan kepedulian (kindness and caring) seperti mungkin banyak dari kita (ketika kecil) pernah merasakan diurus ibu dan punya keluarga sebagai tempat bernaung. Namun, di sisi lain, kita menyadari bahwa dalam kapitalisme (dan “pembangunan”), kerja-kerja perawatan itu bisa punya makna berbeda yang terhubung pada penindasan terhadap kelompok tertentu.

Memaknai Perawatan

Dalam publikasi berjudul “Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work,” International Labour Organization (ILO) mengutarakan bahwa pekerjaan perawatan meliputi dua aktivitas yang tumpang tindih.

Pertama, aktivitas perawatan langsung, personal, dan relasional, seperti orang tua mengasuh bayinya atau pasangan merawat pasangannya yang sakit. Kedua, aktivitas perawatan tidak langsung seperti memasak, membersihkan, dan merapikan. Dari situ, kita dapat meneruskannya dengan melihat pemisahan kategori untuk pekerjaan perawatan tak berbayar (tanpa imbalan uang) dan pekerjaan perawatan yang berbayar (umumnya juga berupah murah) seperti guru dan perawat.

Selain itu, ada perawatan yang berbasis pada hubungan keluarga (maksudnya ikatan darah) dan bukan keluarga. Ibu rumah tangga dan PRT adalah bagian dari tenaga kerja perawatan yang mengaburkan kategori pekerjaan perawatan karena keduanya memberikan perawatan langsung dan tak langsung di ruang domestik. Tetapi, ibu rumah tangga tak berupah, sedangkan PRT berupah sangat rendah, bahkan belum diakui penuh sebagai pekerja. (Sampai sekarang, lebih dari 20 tahun, Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT masih mangkrak di DPR.)

Menurut ILO, mayoritas pekerja perawatan di seluruh dunia dilakukan oleh pengasuh tak berbayar; kebanyakan pekerjanya adalah perempuan dan anak perempuan dari kelompok dengan keterbatasan akses sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi.

Dalam kacamata lebih besar, kita sadar bahwa pekerja perawatan, untuk berbagai kategori, didominasi oleh perempuan yang bekerja di bawah kondisi memprihatinkan (tidak layak) dan mendapatkan upah atau penghargaan rendah.

Ironisnya, para pekerja perempuan itulah yang mendominasi perekonomian informal kita. Tidak sulit bagi kita melihat keterhubungan itu semua dengan ketimpangan gender dalam segala lini di dunia yang patriarki, cis-heteronormatif, dan binerisme.

Namun, kita menyadari bahwa dunia yang kita tinggali memang didesain untuk tidak mempedulikan kerja perawatan. Atau, setidaknya, mengondisikan kita enggan membuka mata dan telinga pada pentingnya merawat. Sebab, dengan begitulah kita sesungguhnya sedang dilemahkan.

Kita terbawa pada jargon “kemandirian” (independensi) yang memiliki tendensi pada keutamaan individualitas (kemampuan melakukan segala hal sendirian) sebagai corak utama dari kultur kapitalisme dan neoliberalisme, bukan pada makna kemandirian sebagai sesuatu yang terhubung pada kebebasan (lepas dari keterikatan atau berdiri di atas kaki sendiri) dalam konteks dekolonisasi dan dekolonialisasi. Pada kenyataannya, kita tidak pernah benar-benar bisa melakukan semua hal sendirian!

Coba bayangkan, apakah eksekutif urban atau pejabat perusahaan/pemerintah selalu mencuci dan menyetrika baju sendiri? Siapa yang diberikan beban ganda untuk merawat anak dan rumah ketika lelaki berkeluarga punya karier cemerlang? Apakah mungkin keluarga (orang tua dan anak-anak) yang sukses di profesi dan pendidikan tetap dapat berfungsi secara optimal tanpa PRT?

Apakah tuan tanah dapat mempertahankan privilese dan kekayaannya tanpa buruh tani yang merawat tanah mereka? Apakah aksi demonstrasi mahasiswa dapat bertahan berhari-hari tanpa ada kelompok yang menyuplai makanan atau membuka dapur umum dan merawat yang terluka?

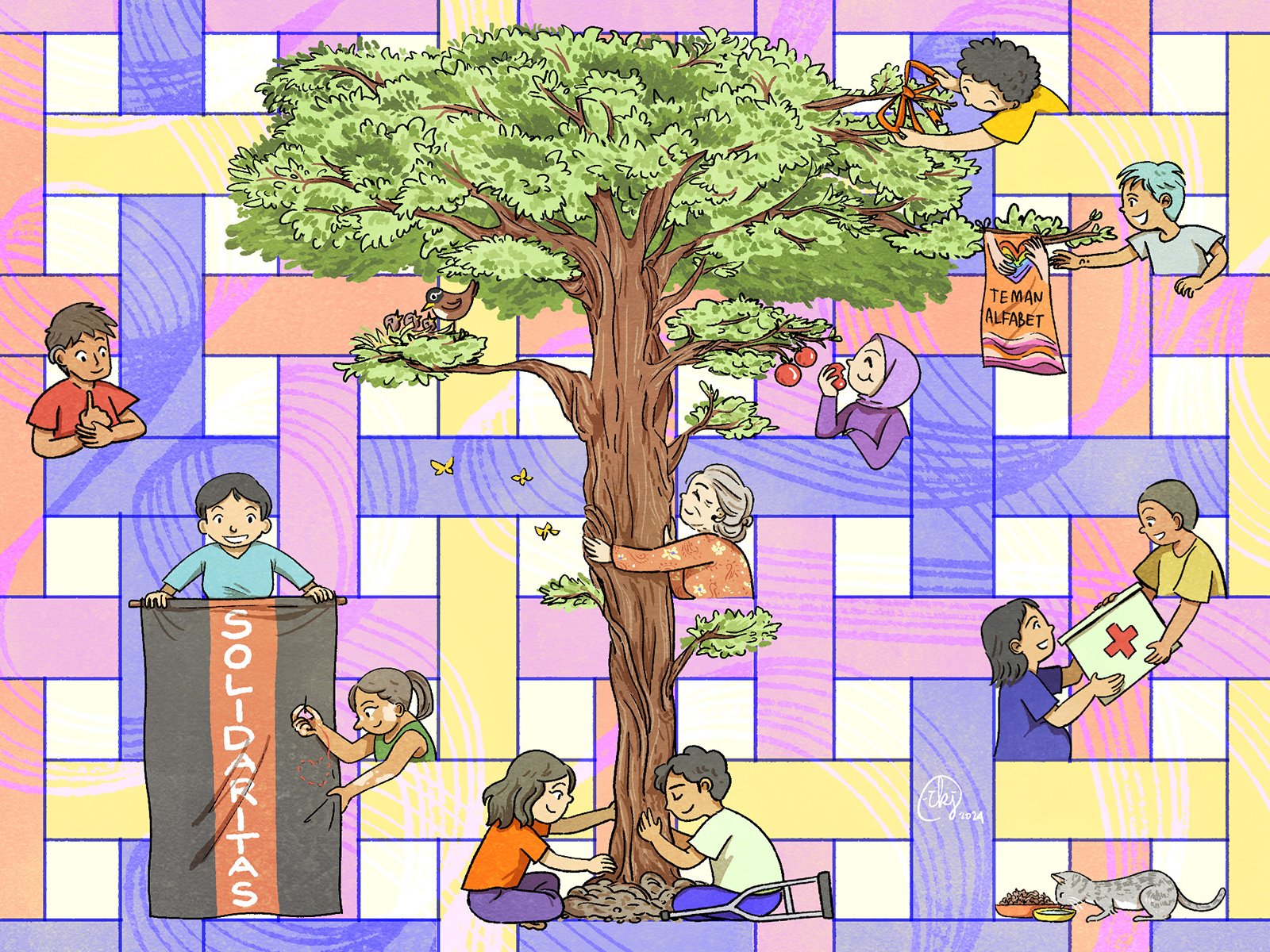

Kerja perawatan dibutuhkan dan kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa orang-orang yang berkorban untuk mengambil peran dalam merawat. Sampai sini, saya ingin bilang bahwa pilihan terhadap siapa saja yang mengambil peran perawatan sebetulnya telah berani melawan dan menegaskan tindakan revolusioner.

Buku The Care Manifesto yang ditulis The Care Collective (Andreas Chatzidakis, Jamie Hakim, Jo Littler, Catherine Rottenberg, dan Lynne Segal) menyatakan bahwa “ketergantungan pada perawatan telah dianggap patologis, alih-alih diakui sebagai bagian dari kondisi manusiawi kita.”

Sehingga, dengan bertahan merawat kerja perawatan secara kolektif di mana pun dalam kehidupan kita, kita telah menormalisasi bahwa benar kita memiliki kebutuhan pada perawatan. Dan, dengan tetap membawa praktik keperawatan sebagai bagian dari gerakan sosial kita, adalah upaya mengakui dan merawat kesalingtergantungan (interdependensi) di antara sesama.

Dengan begitu, kita dapat lebih terfokus pada saling menjaga, peduli, dan bersolidaritas ketimbang mengorbankan kelompok tertentu (biasanya lagi-lagi perempuan atau kelompok minoritas lain) untuk mengalami kelelahan dan beban ganda dalam kerja perawatan yang tak diakui, tak dihargai, dan seringkali dianggap tak penting.

Pada banyak situasi, pengabaian itu menjelma pada pembiaran terhadap kerja (dan pekerja) perawatan pada kondisi kerja yang tidak menguntungkan serta kelelahan fisik dan mental (burnout) tanpa dukungan apa-apa.

Refleksi dari Gerakan Perempuan dan Minoritas

Gerakan sosial secara umum sepatutnya terus melihat kerja-kerja perawatan sebagai pondasi gerakan. Saya meyakini gerakan sosial yang solid, efektif, dan berumur panjang mensyaratkan dukungan yang nyata dan kuat dalam membangun kerja perawatan, terutama perawatan kolektif.

Berbeda dengan self-care yang meningkatkan kualitas kehidupan kita sebagai individu, perawatan kolektif mendesak kita untuk membangun keterhubungan: melihat kerja perawatan, termasuk kesehatan mental, sebagai perihal yang diupayakan sekaligus tanggung jawab bersama komunitas/organisasi/gerakan.

Tentu saja, ia bukan perkara mudah, meski jangan kita katakan sebagai sesuatu yang terlampau sulit dan tak mungkin. Sebab, dengan begitu, kita berbagi beban dan tanggung jawab untuk merasa tidak sendirian (teralienasi) di suatu ruang. Dan, kita tak lagi punya alasan untuk meremehkan apalagi mendudukkan perawatan bakal datang dengan sendirinya.

Kerja perawatan perlu dibangun dan dirawat. Dalam aktivisme, upaya itu adalah politis karena berkontribusi pada kelangsungan napas kerja gerakan. Jadi, ketika kita mengupayakan membangun gerakan sosial yang solid, efektif, dan berumur panjang, kita perlu merefleksikan diri bersama dan kritis bertanya: bagaimana orang-orang di dalam organisasi/gerakan hendak mengakui, menghargai, dan memberikan dukungan pada kerja perawatan maupun yang merawat?

Perhatian pada perawatan itu bukan sesuatu yang mengada-ada atau utopis. Sejarah gerakan sosial kita, khususnya gerakan sosial berbasis identitas minoritas dan seringkali secara kuantitas relatif kecil, kaya akan pengalaman kerja-kerja perawatan. Meski kecil, bukan berarti tak penting atau tak bermakna.

Kartini, pemikir dan tokoh Jawa yang kemudian berpredikat Pahlawan Nasional Indonesia, sebetulnya telah menyadarkan kita pada pentingnya kerja perawatan sebagai sesuatu yang politis dan perjuangan revolusioner yang nyata di era kolonialisme. Ia tidak hanya menulis esai dalam bentuk surat, tapi juga membangun sekolah untuk mendidik anak-anak dan orang dewasa agar melek huruf. Ia bahkan menjadi guru untuk itu.

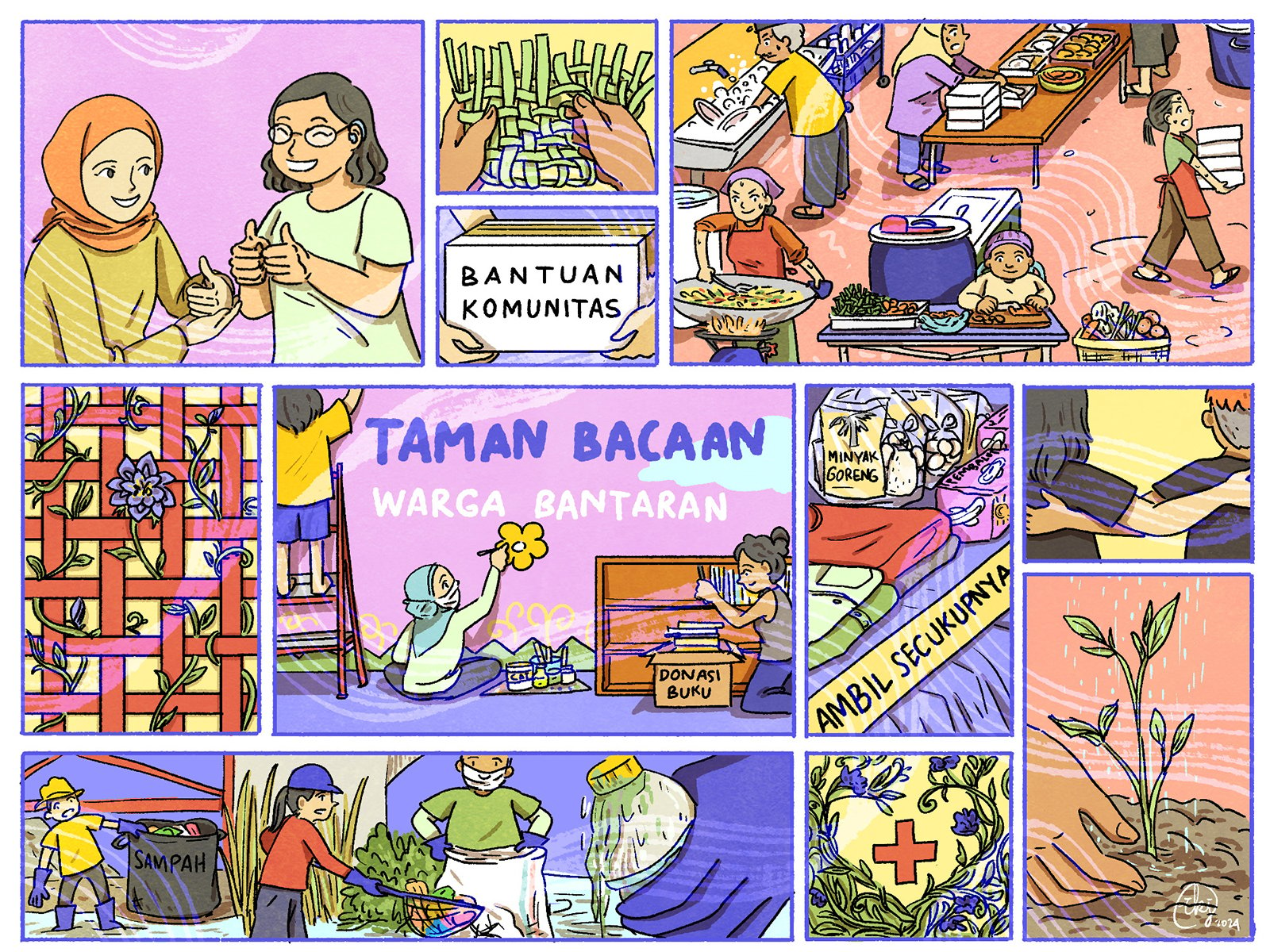

Kelak, ketika Indonesia merdeka, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) turut melanjutkan salah satu warisan Kartini itu lewat program pemberantasan buta huruf dan pembangunan Taman Kanak-Kanak Melati. Para anggota organisasi perempuan yang berdiri tahun 1950 itu pergi ke desa-desa dalam memberikan pelayanan mengajar baca tulis.

Begitu juga gerakan LGBTIQ+ yang dimulai komunitas transpuan pada akhir 1960-an dan berkembang pada dekade selanjutnya. Perjuangan yang diawali oleh organisasi-organisasi pelopor transpuan, seperti Jajasan Wadam DCI-Djaja (JWD), Himpunan Wadam Djakarta (Hiwad), dan Persatuan Waria Kota Surabaya (Perwakos), membangun wadah yang bercorak keanggotaan dan keutamaan merawat komunitas yang mengalami stigma, diskriminasi, dan kekerasan, termasuk oleh aparat.

Secara umum, komunitas LGBTIQ+ yang “terbuang” dari tatanan keluarga dan tak sedikit yang hidup di jalanan, membangun kerja berbasis perawatan dengan memaknai ulang arti/fungsi “keluarga” sebagai unit sosial yang menyediakan kerja perawatan langsung, personal, dan relasional. Namun, merawat itu dilandaskan pada ketertindasan dan solidaritas identitas queer, bukan hubungan darah (sebagian mengistilahkannya dengan pembangunan chosen family).

Pun ketika krisis AIDS melanda. Pengabaian dan peminggiran orang-orang queer (terutama transpuan dan gay) dalam sistem pelayanan kesehatan, akhirnya mengorbankan komunitas queer dalam epidemi HIV/AIDS pada 1980-an dan 1990-an. Kerja-kerja perawatan dilakukan lewat pengadaan layanan konsultasi hotline, tempat tinggal, pendampingan dan perawatan orang dengan HIV positif (ODHIV), serta kampanye dan advokasi yang mendesak inklusivitas perawatan, khususnya kesehatan medis.

Kita juga bisa belajar dari salah satu benih pokok dalam gerakan Reformasi 1998.

Suara Ibu Peduli, sebuah gerakan politik yang sebagian besar dimotori kelompok aktivis perempuan, menjadikan momentum kelangkaan dan mahalnya harga susu sebagai usaha subversif untuk menjatuhkan rezim Orde Baru. Puncaknya, kita bersama-sama berhasil menyelenggarakan demonstrasi di Bundaran HI pada 23 Februari 1998. Aksi ini, dalam ungkapan Gadis Arivia di makalahnya pada peringatan sembilan tahun Reformasi dengan judul “Politik Representasi Suara Ibu Peduli, sebagai “aksi feminis”.

Dan, kerja-kerja perawatan itu, yang seringkali luput dalam narasi seputar demonstrasi besar mahasiswa ‘98 yang berujung pada pemunduran diri Sang Diktator, adalah dukungan berupa dapur umum dan “nasi bungkus Reformasi” bagi para demonstran yang dipelopori kaum ibu atas dasar kepedulian untuk merawat.

Dalam gerakan sosial, kerja-kerja perawatan memang jarang menghasilkan potret favorit yang heroik, semacam lelaki muda maskulin yang berteriak merdeka sambil angkat senjata di medan perang atau mahasiswa yang merobohkan pagar simbol tirani. Pada situasi tertentu, kita memang perlu aksi anarki atau radikal.

Tetapi, bukan berarti itu mengabaikan peran penting dari orang-orang yang merawat dan kerap dilekatkan pada aspek feminin yang dianggap subordinat. Membuka dapur umum, menyediakan layanan pertolongan pertama (paramedis), mendampingi yang ditangkap, dan mengobati yang terluka secara fisik dan mental, dapat dilakukan oleh siapa pun.

Pembelajaran tentang community care dari gerakan perempuan dan gerakan LGBTIQ+ menegaskan konteks dan wujud nyata dari interdependensi dalam hal perawatan. Ia jelas tak mungkin dipisahkan dari makna solidaritas dan cita-cita perubahan sosial yang lebih baik.

Tentu saja, hal sama sudah dilakukan dalam gerakan nelayan, tani, miskin kota, masyarakat adat, disabilitas, PRT, dan kelompok minoritas lain. Kita juga sudah belajar dari bagaimana kita melewati pandemi COVID-19, yang minim kehadiran perlindungan negara, secara sadar kita didesak pada pilihan untuk harus saling rawat (dirawat dan merawat) agar bisa bertahan hidup dalam krisis. Pengalaman itu telah kita praktikkan dan lalui bersama!

Membersihkan Piring Kotor

Sementara di sektor pembangunan, yang dekat dengan gerakan sosial maupun aktivisme, kerja-kerja perawatan kerap luput atau seringkali dianggap tidak perlu didukung.

Secara spesifik, pada konteks kemitraan dengan lembaga donor, dukungan anggaran atau hibah (grant) dibatasi pada usulan proyek soal advokasi kebijakan, kampanye, pemberdayaan, publikasi, dan lain-lain dalam kategori “aktivitas”. Ia menyisakan biaya-biaya atas dukungan kantor (overhead) yang tak lebih dari 10-30 persen, bahkan sama sekali tak ada jika itu bukan core funding (dukungan finansial yang menutupi biaya dasar inti organisasi).

Di sini, ranah domestik organisasi diposisikan seakan minor padahal ia tulang punggung bagi kelangsungan kesejahteraan (welfare and well-being) staf dan kerja organisasi di ranah publik. Ini termasuk urusan penggajian dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk merawat organisasi dan orang-orang di dalamnya.

Kerja perawatan pun seringkali dilihat sebagai bagian dari “service delivery” sehingga dinilai tidak perlu mendapatkan dukungan. Padahal, kerja-kerja merawat tata kelola proyek pembangunan memicu dampak kesehatan mental pekerja.

Praktiknya, ada kebutuhan konseling, misalnya, tapi tidak selalu bisa dipenuhi oleh organisasi. Karena ketergantungan organisasi pada lembaga donor, yang mengabaikan kerja perawatan, maka organisasi itu sangat terbatas atau bahkan tidak punya sumber daya dalam mendukung perawatan kolektif.

Dengan demikian, ketiadaan dukungan pada perawatan dianggap normal. Ia menjadi risiko ditanggung sendiri. Jika bukan karena alasan independensi individu untuk mengurus diri sendiri, ada dalih bahwa ya begitulah kerja gerakan sebagai labor of love.

Padahal, sesungguhnya, lewat merawat itulah cinta dan kasih dapat tumbuh dengan subur, sehingga membuat orang-orang dan organisasi/gerakan bisa saling membutuhkan sekaligus berkembang beriringan.

Kenyataannya, kita sadar bahwa tak ada pesta (untuk menyebutnya sebagai aksi massa besar atau keberhasilan proyek pembangunan) yang tidak meninggalkan piring kotor. Dan pernahkah kita termenung bagaimana atau siapa yang membersihkan dan merapikan piring kotor?

Membangun Ekosistem Perawatan

Sampai sini saya ingin menegaskan kembali bahwa orang-orang yang telah mengambil peran merawat adalah orang-orang yang sesungguhnya aktif melawan dan bertindak revolusioner.

Itu bukan sekadar karena merawat tidak mudah, melainkan dengan merawat kita telah melakukan lompatan besar untuk mendobrak banyak hal.

Maka dari itu, ruang domestik sama berharganya dengan ruang publik; bahwa kita sadar perempuan dan kelompok minoritas punya lapis ketertindasan dari kerja perawatan yang dilakukan dan diabaikan oleh banyak pihak atau sistem (negara); bahwa merawat dapat menempatkan kita untuk tidak tercatat dalam sejarah; bahwa merawat menaruh kemanusiaan sebagai keutamaan (human being as a center); bahwa merawat membuat cinta kasih dan empati menjadi terbuka dan mudah diakses (to make love more accessible); bahwa merawat menjaga keberlanjutan yang melampaui berbagai tantangan.

Kita perlu melihat perawatan sebagai perspektif, pendekatan, dan infrastruktur yang melengkapi kelangsungan daya hidup. Perawatan harus menjadi hal universal di berbagai ranah dan diarusutamakan sebagai perihal pokok untuk dibangun dan dirawat sebagai serangkaian elemen dan jejaring yang saling dibutuhkan (interdependen), terkait, dan beraturan (dalam komunitas/organisasi/gerakan).

Ujungnya, ia membentuk dan menyediakan satu kesatuan utuh dalam merawat secara bersama. Dalam konteks ini, kita dapat menyebutnya ekosistem perawatan (ecosystem of care) yang mencakup ragam sektor dan dimensi, mulai dari fisik, mental, intelektual, sosial, spiritual, hingga emosional.

Kata kunci interdependensi, keterhubungan, dan keteraturan mensyaratkan kita untuk menjalin relasi. Sehingga terbangun kebutuhan, kesepahaman, dan keterlibatan dalam proses identifikasi dan respons terhadapnya. Misalnya, apa sistem yang sudah ada dan perlu dibangun, siapa yang membutuhkan apa, siapa yang bisa melakukan apa (termasuk menyadari yang terabaikan/marginal).

Dan, situasi yang menantang adalah memaknai dan mengkontekstualisasikan care dalam komunitas/organisasi/gerakan. Kita menyadari bahwa kesadaran pada nilai dan perilaku terhadap perawatan muncul dari bagaimana kita memahami komunitas/organisasi/gerakan lewat “bahasa” atau cara kita mengenalinya sebagai ruang, perasaan, dan koneksi. Di sana, kita berkumpul, bergembira, berbincang, dan berpartisipasi (berkolaborasi) secara bermakna dan bersama-sama.

Sebuah ekosistem perawatan mungkin tampak dari luar sebagai hutan tak berpenghuni. Pohon-pohon besar menjulang tinggi dan berakar kokoh, menaungi beragam tanaman kecil dan satwa. Tanah-tanah subur dilapisi dedaunan kering yang mengembalikan nutrisi. Ada sungai jernih mengalir sepanjang tahun. Tapi, di sanalah masyarakat adat hidup bersama hutan adatnya. Mereka membangun relasi saling membutuhkan dan menguntungkan.

Hutan menyediakan makanan dan segala kebutuhan, begitu pun masyarakat adat menjaga dan merawatnya dari pengrusakan dan eksploitasi.

Ecosystem of care, seperti halnya hutan, bukan ruang hampa dan tak berpenghuni. Kelestariannya, seperti juga keberlangsungan komunitas/organisasi/gerakan, ditentukan oleh makhluk hidup yang ada di dalamnya untuk aktif berpartisipasi saling menjaga interdependensi, keterhubungan, dan keteraturan untuk merawat bersama dan menjadikannya sebagai praktik keseharian.

Apa yang sudah dilakukan para aktivis perempuan dengan Sekolah Pemikiran Perempuan (SPP), misalnya, secara kolektif merawat eksistensi dan pengembangan warisan intelektualitas perempuan di masa lalu dan menumbuhkembangkannya. Ada juga Queer Indonesia Archive (QIA) yang merawat arsip sejarah dan tokoh-tokoh penting gerakan LGBTIQ+ di Indonesia yang dilakukan oleh komunitas queer. Begitu pun gerakan masyarakat adat yang menjadikan kolektivitas merawat sesama komunitas dan wilayah adat sambil memperjuangkan hak kolektif.

Sementara dalam gerakan jurnalisme publik, Project Multatuli—tempat saya bekerja sebagai katakanlah yang membersihkan piring kotor—terus mencoba merawat kerja-kerja jurnalistik sebagai pilar demokrasi dan melayani suara-suara yang dipinggirkan bersama publik untuk keberlanjutannya melalui program membership Kawan M.

Selain itu, kita tahu ada banyak bentuk gerakan, kolektif, atau organisasi non-profit yang memilih kerja-kerja perawatan dalam beragam wujud sebagai fokus kerja, mulai dari rumah singgah, pendampingan korban kekerasan seksual, layanan konseling, penitipan anak (daycare), hingga media mungil dan independen berkepentingan publik.

Pada akhirnya dan harapan saya, kerja perawatan dapat melatih kita membangun kesadaran atas penindasan secara nyata dari dalam diri dan lingkungan sekitar. Juga memupuk kepedulian, empati, dan ruang untuk kita bergerak bersama yang semoga bisa bernapas panjang. Kita harus mengakui, menghargai, dan berpartisipasi pada kerja perawatan itu sendiri.

Terima kasih untuk terus merawat!

Nurdiyansah Dalidjo bekerja sebagai manajer tim di Project Multatuli dan penulis buku Rumah di Tanah Rempah (2020) dan Desa Wisata (2024).