Di persimpangan-persimpangan sejarah, saat kekuasaan sudah sedemikian jemawa dan seenaknya, gerakan massa adalah salah satu kunci untuk membuat kekuasaan kembali memihak rakyat banyak.

Pada akhir Agustus hingga awal September, kita menyaksikan gelombang protes rakyat terbesar sejak 1998. Ia memenuhi ruang digital dan jalanan, membuat aparat gelisah dan membabi buta.

Di jalanan, aparat menembakkan meriam air, gas air mata, dan peluru karet, lalu mengejar-ngejar dan memukuli kita.

Setidaknya 10 orang meninggal. Sekitar 1.000 orang luka-luka. Lebih dari 3.300 orang ditangkap. Sebanyak 44 orang sempat dilaporkan hilang, dan hingga kini tiga di antaranya masih belum juga ditemukan.

Kita yang protes dilabeli anarkis, terutama setelah terjadi penjarahan dan pembakaran. Meski belum jelas apakah itu semua terjadi karena spontanitas atau provokasi pihak tertentu, penguasa dengan cepat melempar narasi bahwa ada gejala makar dan terorisme. Protes kita pun disebut hasil setiran asing.

Dengan mudahnya kita difitnah. Kehendak kita direndahkan.

Belakangan, aparat menyasar mereka yang vokal di ruang digital. Enam orang ditangkap pada awal September setelah menyemangati sesama warga di media sosial untuk tetap melawan, termasuk Delpedro Marhaen, direktur Lokataru. Salah satu alasan aparat: mereka telah “menghasut” pelajar untuk ikut berdemo.

Selain Delpedro, yang rumah dan kantornya kemudian juga digeledah, lima orang lainnya adalah nama-nama yang relatif kurang populer. Mereka warga biasa.

Ada pula Laras Faizati, pegawai kantoran biasa yang dituduh menghasut demonstran membakar gedung Bareskrim Polri. Padahal, menurut pengacaranya, yang dia lakukan sekadar mengkritik penanganan protes oleh polisi.

Terbaru, aparat melempar dugaan bahwa Ferry Irwandi dari Malaka Project telah melakukan tindak pidana. Tak tanggung-tanggung, Satuan Siber TNI mendatangi markas Polda Metro Jaya untuk “konsultasi” soal ini. Jadilah Ferry seakan dikejar “parcok” dan “parjo” sekaligus.

Meski Ferry terkenal, pada dasarnya toh ia warga biasa seperti kebanyakan dari kita. Yang ia lakukan juga sederhana: berpendapat.

Setelah publik ramai mengecam upaya kriminalisasi ini, barulah Ferry dihubungi pihak TNI. Mereka berdialog. Lalu, urusan selesai.

Di sisi lain, ada sejumlah warga biasa yang terus menghadapi tekanan, termasuk dari intel alias polisi berpakaian preman, karena mengunggah atau membagikan ulang sesuatu di media sosialnya, misalnya poster gerakan #ResetIndonesia.

Saya mendapat sejumlah cerita soal bagaimana aparat menebar ketakutan di tengah orang-orang biasa.

Ada dua atau tiga orang dari lingkar pergaulan saya yang disatroni intel di tempat kerjanya, di tempat nongkrong-nya. Bahkan ada yang kini sudah ditahan. Ada pula yang dibombardir pesan-pesan berbau ancaman di media sosialnya.

Orang-orang ini tinggal di kota kecil atau menengah yang jauh dari radar media massa, yang ceritanya tidak viral di media sosial. Publik sulit untuk bahu-membahu mengawasi.

Itu baru yang saya dengar. Bisa jadi, ada puluhan atau bahkan ratusan lainnya yang mengalami hal serupa, yang dibuat ketakutan dengan berbagai cara hanya karena bersuara atau berunjuk rasa.

Mereka Menakuti Karena Mereka Ketakutan

Biaya yang “mereka” keluarkan untuk meneror kita pasti tidak sedikit, dan ini tentu menggunakan uang rakyat. Tenaga juga banyak dihabiskan.

Karena itu, saya bertanya-tanya: mengapa mereka mau capek-capek mengejar kita yang cuma melakukan hal-hal sederhana?

Di persimpangan-persimpangan sejarah, saat kekuasaan sudah sedemikian jemawa dan seenaknya, gerakan massa adalah salah satu kunci untuk membuat kekuasaan kembali memihak rakyat banyak.

Pada awal 1970an di Cile, Presiden Salvador Allende menggerakkan rakyat menempuh Via Chilena atau “jalan demokratis ke sosialisme”.

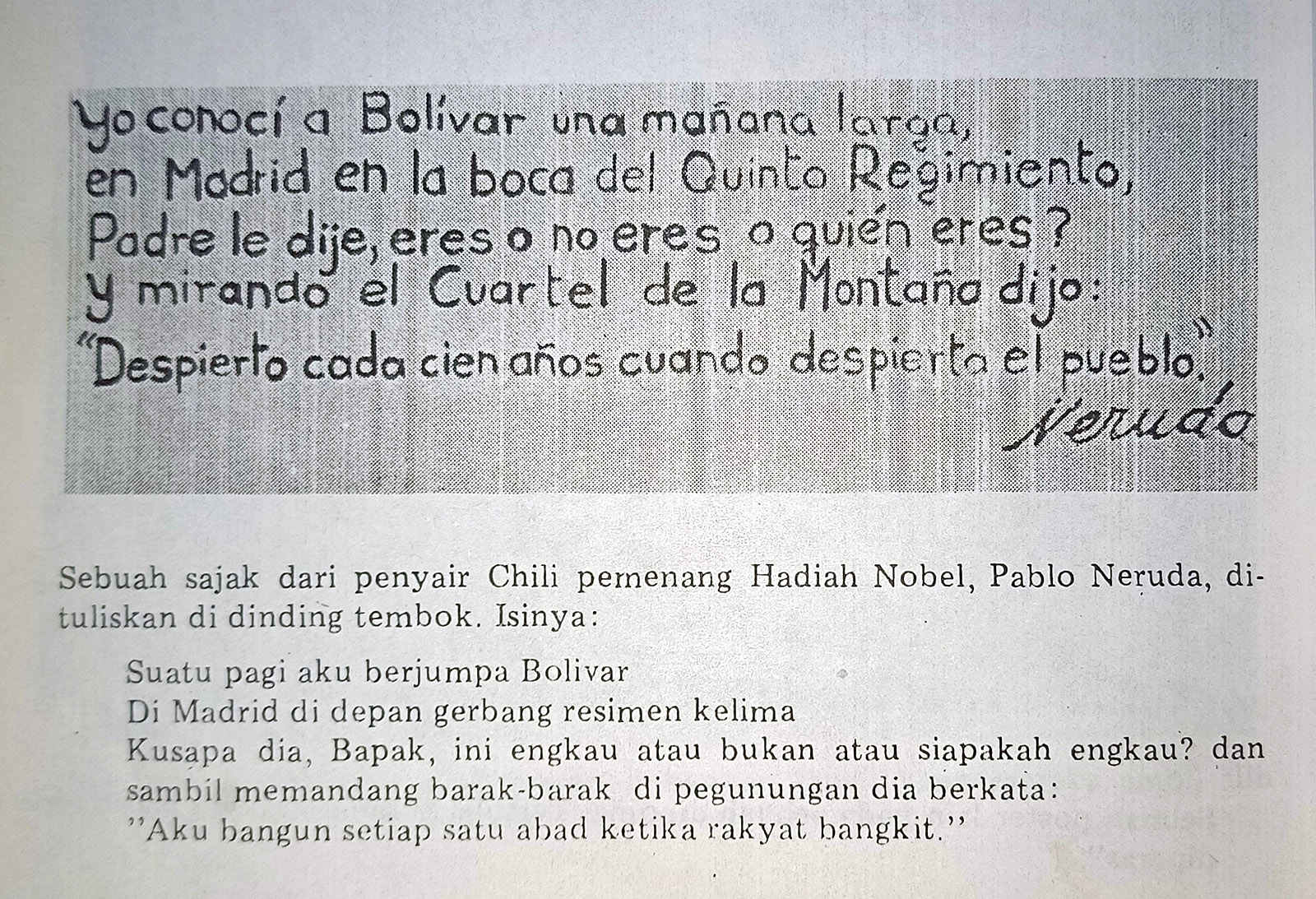

Saat itu, potongan puisi Pablo Neruda berjudul “Sebuah Ode untuk Bolívar” tertulis di tembok, yang terjemahannya saya kutip dari buku Arief Budiman:

Suatu pagi aku berjumpa Bolívar

Di Madrid di depan gerbang resimen kelima

Kusapa dia, Bapak, ini engkau atau bukan atau siapakah engkau?

Dan sambil memandang barak-barak di pegunungan dia berkata:

“Aku bangun setiap satu abad ketika rakyat bangkit.”

Bagi saya, puisi ini menunjukkan betapa besar kekuatan rakyat. Saat rakyat bangkit dan bergerak bersama, Simón Bolívar—tokoh kemerdekaan rakyat Amerika Latin itu—pun seakan bangun kembali, mengiringi setiap langkah kita.

Di titik inilah aparat datang menebar ketakutan. Dan, tak jarang, mereka berhasil. Kebanyakan warga biasa toh tak punya daya dukung yang cukup untuk menghadapi penangkapan paksa, kejaran intel, atau setumpuk pesan ancaman.

Apa yang bisa kita lakukan selain cerita ke teman-teman minta dikuatkan? Yang punya jaringan tentu bisa menghubungi pengacara. Namun, pengalaman mengajarkan warga biasa begitu rentan dijerat pasal karet yang bisa dilonggarkan atau dikencangkan seenaknya.

Itu sebabnya mereka berusaha membungkam kita. Sebagian kecil dari kita dijadikan “contoh” untuk teror psikologis.

Mereka seakan ingin bilang, “Ini loh yang akan terjadi jika kamu share story di media sosialmu,” atau, “Kalau berpendapat ‘sembarangan’, kamu bisa kena pidana loh.”

Definisi “sembarangan” di sini tentu suka-suka mereka.

Alih-alih menyerah pasrah, saya usul kita tetap rapatkan barisan dan melihat semua ini dari sisi lain: mereka sebenarnya takut dengan kita!

Pentingnya #WargaJagaWarga

Jangan berhenti. Karena itu yang penguasa mau.

Dengan kekuatan #WargaJagaWarga, kita bisa melakukan banyak hal, seperti membuat “dapur umum” secara spontan. Ia sederhana, bisa di mana-mana, tapi tak sekadar menyediakan makanan.

“Dapur” ini bisa saja virtual, bisa juga fisik. Yang pasti, ia bisa dengan cepat menyebar informasi hukum, misalnya panduan keamanan digital, atau urunan antarteman. Contoh, teman-teman Laras membuat tagar #FreedomForLaras dan #KamiBersamaLaras.

Saling mengingatkan untuk istirahat atau lay low dulu juga penting. Karena kita butuh napas panjang untuk mencapai tujuan perjuangan bersama. Tuntutan 17+8 tentu harus kita pantau, tapi tugas kita sebagai rakyat masih panjang. Salah satunya: mencegah bibit otoritarianisme.

Selama keadilan untuk kita belum tercapai, jangan kasih kendor. Mereka bisa saja menakuti kita, tapi mereka lebih takut pada kita.

Sebagai penutup, saya akan mengutip satu kalimat dari Amerika Latin yang di Indonesia identik dengan “brosialis”, abang-abangan kiri. Ia terdengar super klise, SJW banget, tapi saya kira cocok juga sebagai penutup.

El pueblo unido jamás será vencido.

Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan.