Di bawah rezim Platform Merdeka Mengajar, guru ketimpa beban digital baru, yakni harus bekerja di luar jam kerja, menggunakan alat kerja sendiri, dan tak jarang bekerja hingga larut malam.

Hari-hari belakangan ini saya lalui dengan suram. Satu persatu guru honorer, rekan-rekan saya yang bergabung dalam Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), curhat soal nasib mereka yang mulai dipanggil secara personal maupun kelompok oleh sekolah. Mereka akan segera didepak keluar dari sekolah lantaran para guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) akan segera menggantikan mereka.

Ini adalah kegelisahan para guru honorer saat ini. Para guru honorer terpincut omongan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang empat tahun lalu berjanji akan memberikan prioritas bagi guru honorer. Namun, janji tidak diwujudkan, malahan kami ditipu.

Kini para guru honorer justru semakin terimpit.

Sebenarnya, kami mengetahui, seandainya janji itu dipenuhi, lalu para guru honorer menjadi guru PPPK, tidak lantas membuat kondisi kami jadi lebih baik. Karena pada dasarnya, guru PPPK juga sama suramnya. Alasannya ada beberapa; pertama, kontrak yang pendek antara 1-5 tahun yang mengganggu karier mereka; kedua, soal kualifikasi akademik yang berbeda dengan posisi mengajar; ketiga, penundaan penerbitan Surat keputusan (SK) guru PPPK di berbagai daerah yang membuat nasib mereka justru sama-sama tidak jelas.

Posisi yang rentan dan mudah diintimidasi ini membuat para guru PPPK sulit mengekspresikan kondisi mereka secara terbuka, sehingga laporan yang ada sering kali tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Baik guru PPPK dan guru honorer, sama-sama berada dalam keadaan yang rentan dan tidak diuntungkan.

Nyatanya, memang kondisi guru tidak pernah baik-baik saja.

Survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), lembaga pemikiran di bawah Yayasan Dompet Dhuafa, terhadap 403 guru, menunjukan 74,3 persen guru digaji di bawah Rp2 juta. Sekitar 20,5 persen hanya digaji Rp500 ribu. Lebih memprihatinkan, sebanyak 79,6 persen guru memiliki utang pada BPR, koperasi, keluarga, teman, dan jeratan pinjaman online (pinjol), bahkan 56,5 persen pernah menggadaikan emas, BPKB, sertifikat rumah, mas kawin, gawai, laptop, dan SK PNS.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, sebanyak 55,8 persen guru mengambil pekerjaan sampingan dari bimbel, petani, buruh, driver online, dan lainnya. Di antara mereka ada juga para guru honorer yang hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selalu dirapel dan tidak pernah tepat waktu.

Mirisnya lagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut 42 persen korban pinjol berprofesi sebagai guru. Hidup dalam kejaran utang tentu saja tidak akan membuat kinerja mengajar guru semakin berkualitas. Masih kita saksikan para guru yang mengambil pekerjaan tambahan hanya untuk bertahan hidup karena gaji satu bulan tidak akan cukup untuk biaya hidup satu minggu.

Angkatan Cadangan Guru

Di tengah kondisi yang miris itu, pemerintah masih terus mencetak calon guru lewat Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Hal ini dilakukan terus-menerus sehingga menciptakan kondisi di mana semakin banyak ‘angkatan cadangan’ guru yang tidak tahu akan disalurkan ke mana. Angkatan cadangan ini merujuk kelompok tenaga kerja yang tidak sepenuhnya menganggur tetapi tidak memiliki pekerjaan yang stabil dan status jelas. Definisi ini menggambarkan kondisi para guru honorer.

Menurut Hafid Abbas dalam opininya, ‘Mutu Guru, LPTK dan “Bologna Process”’, di Kompas (12/7/2023), negara tidak hadir, tidak berkeinginan, dan tidak mampu membenahi masalah ini. Kenyataannya, LPTK swasta yang jumlahnya 89,1 persen dari semua LPTK terus memproduksi lulusan yang keterserapannya hanya sekitar 7,3 persen. Itu belum termasuk jumlah lulusan non-LPTK yang ikut berebut menjadi guru lewat jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Dalam kurun tiga tahun (2022-2024), PPG secara akumulatif meluluskan sekitar 150 ribu calon guru. Artinya, PPG juga berperan telah menjadi pintu masuk angkatan cadangan guru dari sektor non-kependidikan untuk berebut kursi menjadi guru.

Kondisi inilah yang disebut sebagai angkatan cadangan dalam sistem neoliberalisme. Gagasannya adalah bahwa tenaga kerja secara sengaja dibuat bersaing, bukan di antara mereka yang memiliki keterampilan yang sesuai kompetensinya, tapi bersaing dengan angkatan cadangan yang merupakan ‘pengangguran kronis’. Sosiolog Anthony Giddens menggarisbawahi bahwa para pengangguran kronis harus dipertahankan guna menekan harga upah. Intinya, guru memang didesain secara struktural agar tetap berada pada taraf upah murah.

Ekosistem angkatan cadangan guru bukan membentuk pasukan perang di pasar kerja pendidikan yang berkualitas, tapi bersaing sekadar untuk memiliki pekerjaan. Pada saat yang sama, sifat kesementaraan abadi para guru honorer yang selama ini hidup tanpa kedudukan yang jelas telah dibuat makin tidak jelas lewat penghapusan keberadaan honorer dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Meski sudah dihapus, keberadaan guru honorer tetap dibutuhkan di sekolah, karena baik rekrutmen PNS dan PPPK selalu saja tidak memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sekolah. Seleksi terpusat maupun koordinasi dengan Pemda tidak cukup untuk menutup peluang lahirnya guru honorer di sekolah negeri. Sebab, analisis jabatan, perhitungan dan perencanaan kebutuhan guru yang ditetapkan selalu bertolak belakang dengan kebutuhan tenaga pengajar yang sebenarnya di lapangan.

Misalnya, sekolah memberikan angka tidak tepat mengenai kebutuhan guru, sementara dinas pendidikan memberikan data kebutuhan guru yang kedaluwarsa atau tidak aktual, karena tidak ada kontrol ketat dan serius menghitung dengan benar jumlah kebutuhan guru. Pekerjaan maha penting ini seperti tidak dikerjakan. Hasilnya, baik pemerintah pusat dan daerah hanya melempar tanggung jawab ketika para guru honorer lagi-lagi menjadi korban kebijakan.

Di sisi lain, sistem informasi yang sering dibanggakan Nadiem Makarim juga tidak menjawab persoalan kekusutan data kebutuhan guru secara nasional.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang seharusnya menjadi wajah asli tiap sekolah masih menjadi kotak pandora karena masih banyak yang disembunyikan sekolah. Tentu saja dengan melibatkan bantuan oknum dari dinas pendidikan, angka riil kebutuhan guru pada satu sekolah di daerah tertentu secara permanen sulit diungkap.

Informasi yang dikumpulkan oleh tim P2G: Di daerah luar Jawa, para guru honorer merogoh kocek pribadi hingga jutaan rupiah untuk bisa terdata dalam Dapodik. Di Pulau Jawa dan kota-kota besar, untuk meraih status kontrak pemda yang kini dihapuskan, harganya bisa berkali-kali lipat. Hampir di semua tempat, para guru honorer ini harus terus mengeluarkan biaya, sementara apa yang mereka dapatkan belum memenuhi standar minimum kebutuhan hidup.

Ironi Kurikulum Merdeka

Dalam kondisi yang suram itu para guru masih diharapkan mengajar dengan kualitas terbaik. Inisiatif Nadiem menerapkan kurikulum Merdeka diharapkan menjadi solusi. Namun, realitasnya, justru terbalik: Kurikulum baru itu menjelma dalam sebuah platform/aplikasi tunggal, yang mulanya diharapkan mengurangi beban administrasi lebih sederhana, membantu guru dalam pembelajaran, karier dan kesejahteraan.

Penggunaan aplikasi tidak mengurangi beban administrasi. Beban administrasi hanya bertransformasi menjadi beban digital tanpa ada perampingan.

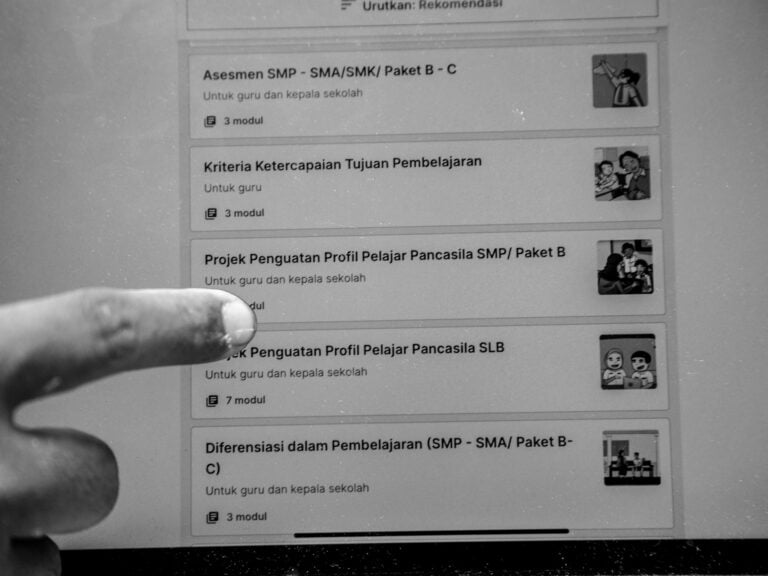

Dalam laporan sejumlah guru kepada P2G, terdapat banyak beban tambahan administrasi digital di rezim Kurikulum Merdeka. Beban administrasi yang terdigitalisasi ini di antaranya laporan rancangan pembelajaran, laporan belajar, laporan untuk sekolah, sasaran kinerja pegawai (SKP), asesmen sumatif dan formatif, perangkat awal semester, webinar, diklat dan pengisian Platform Merdeka Mengajar (PMM).

PMM dianggap paling tinggi beban digitalnya karena menggabungkan tiga hal. Pertama, sosialisasi kurikulum berbasiskan bukti digital. Para guru dituntut menyelesaikan video tontonan mengenai kurikulum merdeka yang berjilid-jilid. Setiap satu kali tontonan, guru harus menjawab beberapa soal dengan benar untuk dinyatakan memahami satuan materi dari Kurikulum Merdeka.

Kedua, para guru dituntut melampirkan berbagai jenis bukti digital untuk perencanaan dan perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan laporan pembelajaran.

Ketiga, Platform Merdeka Mengajar mendorong setiap hasil kerja intelektual guru (belakangan disebut “aksi nyata”) dijadikan konten media sosial.

Secara teknis, bahan tayang dan audiovisual (video drama pembelajaran dan video apresiasi belajar yang didramatisasi) diarahkan pada tombol membagikan otomatis ke semua kanal media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, disertai caption dan tagar #merdekabelajar #merdekamengajar yang sudah disiapkan platform. Susunan kalimat takarir ini juga memiliki makna literal bahwa setiap produk yang dibuat guru adalah implementasi Kurikulum Merdeka. Mekanisme ini membuat guru menjadi pendengung Kurikulum Merdeka tanpa konsensual karena mereka hanya memiliki satu pilihan saja.

Akibat beban digital ini, guru tak jarang harus bekerja di luar jam kerja, menggunakan alat kerja sendiri, tak jarang hingga larut malam. Efek panjangnya, guru yang mengakses PMM seringkali menginput data yang sama untuk jenis pelaporan yang berbeda demi formalitas.

Padahal menginput data berulang adalah pekerjaan mesin, bukan pekerjaan guru. Kondisi ini memunculkan keresahan yang mengancam bahwa guru akan digantikan Artificial Intelligence (AI), sebab guru kini bekerja demi AI. Akibatnya, guru tidak menjadi cerdas karena sibuk menggali data dan tidak memiliki waktu untuk belajar. Sementara itu, seperti yang disampaikan Priten Shah dalam AI and The Future Education, AI makin cerdas karena terus belajar melalui big data yang digali oleh guru.

Para guru dalam Kurikulum Merdeka akhirnya menghadapi empat pekerjaan sekaligus: mengajar, melaporkan pembelajaran, membuat konten pembelajaran, dan memahami kebijakan pendidikan seperti perubahan kurikulum dan beragam pelatihannya dengan cara tunggal. Semua beban itu tidak pernah dikaji sebagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan pendidikan atas nasib guru.

Iman Zanatul Haeri merupakan guru dan kepala bidang advokasi guru di Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Opini ini merupakan tulisan pembuka dari serial laporan #BebanKerjaGuru yang didanai oleh Kawan M.