Asyari (bukan nama sebenarnya) bergegas menghampiri saya begitu melihat lambaian tangan saya. Ia lantas buru-buru meminta maaf karena terlambat dua jam dari waktu janjian kami.

“Maaf, saya terlambat, tadi saya harus mengunjungi sekolah yang ada di area Timur terus ke Barat, lalu kembali lagi ke Pusat,” ujarnya pelan sambil menyalami kami. Saya menanyakan apakah saya mengganggu jadwal pekerjaannya, namun dia menggeleng dengan cepat.

“Harusnya, saya sudah bisa pulang dari sekolah dari jam 14.30, tapi ya… Beginilah, sering kali ada tugas-tugas tambahan yang harus dikerjakan, jadi ya pulangnya bisa lebih dari jam itu,” lanjutnya.

Asyari adalah seorang guru PPPK di salah satu sekolah negeri Surabaya. Ia belum setahun bekerja di instansi tersebut, namun pengalamannya mengajar di sekolah sudah dimulai sejak 2018 sebagai guru honorer. Saat itu, ia bekerja di sebuah sekolah swasta. Upahnya yang dihitung per jam pelajaran (JP) tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga ia harus mencari pekerjaan di sekolah lain.

“Saya bekerja di empat sekolah swasta, semuanya sebagai guru honorer. Lokasinya tersebar di bagian utara, timur, selatan, dan barat Surabaya. Jadi kalau mengajar, saya keliling satu Surabaya. Sudah sebanyak itu pun, total gaji saya tetap di bawah UMR,” ujar Asyari sambil terkekeh.

Untuk tiap JP yang ia ampu, Asyari mendapatkan tak pernah lebih dari Rp50 ribu. Durasi 1 JP berkisar antara 35 menit untuk jenjang SD hingga 45 menit untuk jenjang SMA. Namun, bagi guru honorer jumlah JP per minggu ini tak menentu dan tergantung keputusan pihak sekolah. Jika ia mesti berbagi dengan guru honorer atau guru ASN lainnya, tentu porsinya tak akan mencapai batas minimum itu.

Lebih rumit lagi, upah guru honorer hanya dihitung dalam durasi satu minggu saja, mengabaikan tiga atau empat minggu yang tersisa dalam satu bulan. Asyari lantas membagikan cara menghitung gaji honorer sekolah swasta pada saya.

Jika seorang guru honorer mendapat 10 JP per minggu dengan besaran gaji Rp50 ribu per jam, maka hitungan gajinya adalah:

Rp50 ribu x 10 = Rp500 ribu/minggu.

Untuk 1 bulan yang terdiri dari 4 minggu, total gaji yang seharusnya ia dapatkan adalah:

Rp500 ribu x 4 = Rp2 juta/bulan.

Nyatanya, alih-alih mendapat bayaran sebesar Rp2 juta, guru honorer hanya mendapatkan Rp500 ribu itu saja.

“Kami bilangnya, guru honorer itu ‘satu minggu digaji, tiga minggunya pengabdian’,” gelak Asyari lagi.

Status Guru Honorer

Kondisi guru honorer ini juga diamini oleh Alfian (31), salah satu guru honorer lainnya yang juga tergabung dalam Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Selama ini, Alfian dan rekan-rekannya di P2G berusaha menyuarakan isu-isu pendidikan, salah satunya mengenai status para guru honorer yang tak hanya berhadapan dengan minimnya upah, tetapi juga beban kerja dan porsi jam pelajaran yang kini menjadi rebutan dengan para guru PPPK.

Sejak Nadiem Makarim menjalankan program perekrutan sejuta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 lalu, posisi guru honorer yang tak ikut atau tak lolos tes ini semakin terhimpit.

Sebagai ASN, para guru PPPK mendapatkan fasilitas dan tunjangan seperti guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka secara berkala ditempatkan di sekolah-sekolah, dan guru-guru honorer terancam tersingkir karena status kepegawaian mereka yang tak pasti. Standar minimum 24 JP berlaku lebih mengikat untuk para guru ASN, sehingga porsi mengajar lebih diutamakan untuk mereka. Alhasil, guru-guru honorer harus mencari cara menambah hitungan JP dengan mengajar mata pelajaran (mapel) di luar bidang keilmuan yang dikuasai.

“Jadi serabutan. Sebenarnya, hal-hal seperti ini kita temui hampir di semua sekolah. Karena guru itu [diminta] memenuhi kuota jam mengajar, harus 24 jam, harus sekian jam agar mendapat upah yang cukup tinggi juga. Karena guru itu, terutama level saya ini honorer [sekolah] swasta, hitungannya per jam. Jadi kalau dapat jamnya dikit, ya makin dikit. Istilahnya nyabang mapel, walaupun kadang kita itu sebagai guru nggak paham keilmuannya,” jelas Alfian.

Ia bertugas sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 dan 9 di sebuah sekolah swasta, sekaligus mengajar mata pelajaran Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk kelas 8. Walaupun ia tak berasal dari program studi ilmu komputer, pihak sekolah dan yayasan tak mempermasalahkan, asal ia dinilai memiliki kecocokan ilmu.

Linearitas ini disebutnya memang kerap dinilai tak berpengaruh untuk mata pelajaran muatan lokal dengan porsi JP hanya 2–3 jam per minggu seperti TIK, Bimbingan Konseling (BK), bahasa Jawa, Seni Budaya, dan sebagainya. Daripada menggaji para lulusan bidang keilmuan sebagai guru profesional, pihak sekolah lebih memilih memanfaatkan para guru honorer yang sudah ada dan memang memerlukan kalkulasi JP demi besaran upah.

“Lagipula, apakah mungkin seorang pro mau bekerja dengan gaji–katakanlah–30 ribu/jam untuk 2–3 jam seminggu, total 90 ribu. Siapa yang mau? Sementara tuntutan [terhadap] seorang guru adalah mencerdaskan anak bangsa, [mengajar] satu kelas isinya 30 [siswa], belum lagi keterbatasan sarana-prasarana…”

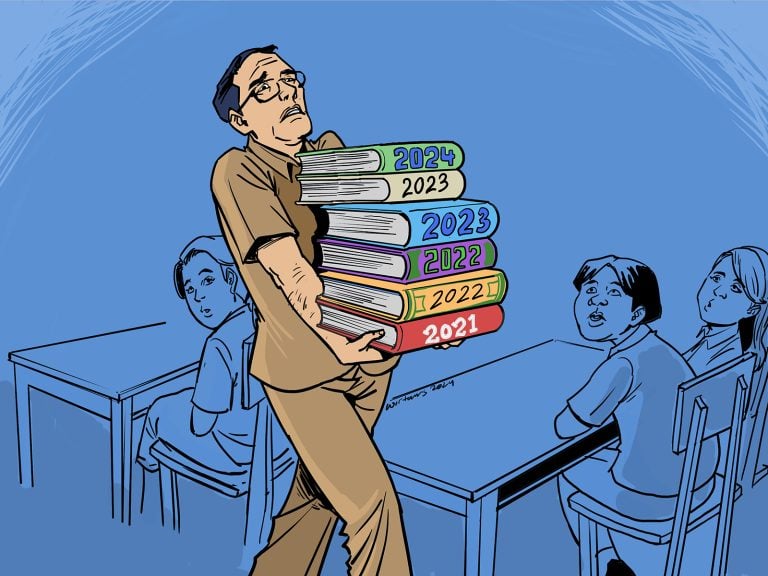

Selain mengajar mata pelajaran ganda, guru yang mengejar tambal sulam jam pelajaran juga kerap diminta memegang jabatan-jabatan lain di sekolah, seperti menjadi wali kelas, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, atau wakil kepala sekolah. Setiap jabatan itu bisa dikonversi menjadi jam pelajaran, seperti wali kelas dinilai setara dengan 2 JP, kepala perpustakaan atau laboratorium setara dengan 12 JP, dan wakil kepala sekolah setara dengan 12 JP.

Tentu saja, konversi jam pelajaran ini sepaket dengan tanggung jawab yang harus diemban para guru, sehingga semakin banyak peran fungsional yang diambil, semakin banyak pula beban kerja yang harus dipikul.

Bagi guru honorer, kondisi ini jelas jadi dilema. Memenuhi kuota mengajar belum tentu membuat status mereka naik menjadi guru tetap, namun jika tak dilakukan, upah mereka yang akan jadi korban. Apakah besaran upah yang dikejar sepadan dengan tugas-tugas yang balik mengejar?

Di Balik Digitalisasi Pendidikan

Selama kepemimpinan Nadiem, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan rajin menciptakan program-program digitalisasi pendidikan. Pada 2022 lalu, akun platform belajar.id pertama diluncurkan sebagai kunci utama menuju banyak akses terhadap aplikasi-aplikasi seputar pendidikan, seperti Rapor Pendidikan, Platform Merdeka Mengajar, Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB), TanyaBOS, Rumah Belajar, bahkan Canva dan produk turunan Google seperti Classroom, Chromebook, dan Workspace.

Para peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari semua satuan pendidikan dasar dan menengah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan Kesetaraan mendapat akun tersebut, sehingga mereka dapat memanfaatkan fasilitas layanan digital yang tersedia untuk keperluan belajar mengajar.

Masing-masing platform punya kegunaan berbeda. Tidak semuanya wajib dipakai oleh pendidik, walau dalam beberapa kondisi imbauan yang diberikan oleh pusat tidak menyisakan pilihan selain mengunduh dan mengoperasikan aplikasi-aplikasi itu. Platform Merdeka Mengajar atau kerap disingkat sebagai PMM, misalnya.

Platform ini hanya dapat diakses oleh guru dan tenaga administrasi sekolah. Sesuai namanya, PMM menyediakan banyak fitur yang ditujukan untuk ‘memerdekakan’ para pengajar dalam melakukan pekerjaan mereka, terbagi dalam tiga kategori, yaitu Pengembangan Diri, Mengajar, dan Inspirasi. Dalam PMM juga terdapat fitur Pengelolaan Kinerja yang merangkum rekam jejak kegiatan pengajar sehari-hari di sekolah. Fungsinya juga sebagai ‘rapor’ pendidik itu sendiri.

Baik Kemdikbud, Pemda, maupun pihak sekolah tidak pernah merilis surat keputusan resmi yang mewajibkan para pengajar untuk menggunakan PMM. Namun, secara praktik di lapangan, ada imbauan kuat bahkan peringatan dalam forum-forum formal maupun informal jika pengajar lalai mengisi platform tersebut.

Bagi sebagian pengajar, keberadaan PMM memberikan tekanan tersendiri. Per Januari 2022 lalu, seluruh pengajar ASN yang semula mengisi laporan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Rencana Hasil Kerja (RHK) pada aplikasi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta bermigrasi ke PMM.

Pengajar diminta mengunggah bermacam dokumen administratif digital dalam batas waktu satu semester. Setiap mengisi kelengkapan dokumen, aplikasi ini akan menampilkan persentase prosesnya, hingga maksimal mencapai 100% di akhir semester.

Berdasarkan laporan Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2022 yang mengacu pada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024 (Kemenkominfo, Januari 2021), Indeks Literasi Digital penduduk Indonesia mencapai 3,54 dengan pilar Digital Skill mencapai angka 3,52. Indikator paling tinggi yang ada pada pilar ini adalah kemampuan seseorang dalam mengunduh berkas, di mana 63% dari 10.000 responden menyatakan mampu melakukan hal tersebut secara mandiri.

Namun, interaksi dalam aplikasi digital seperti PMM tidak hanya sebatas mengunduh dokumen atau gambar semata, tetapi juga aktivitas yang memerlukan pengetahuan dan logika yang berkaitan dengan sistem kerja produk digital pada umumnya, seperti alur cara kerja sebuah tombol, langkah-langkah mengakses fitur, mengunggah dokumen dengan batasan ukuran tertentu, termasuk menemukan solusi untuk mengatasi kendala dalam proses penyimpanan data dalam aplikasi tersebut.

Dalam laporan di atas, masih ada 20% responden yang menyatakan tidak memiliki kemampuan menyimpan data, informasi, dan konten dalam media digital secara mandiri, dengan 11% lainnya memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan hal tersebut. Walaupun rentang usia responden yang termasuk ke dalam kelompok 31% itu tidak disebutkan secara spesifik, nyatanya ada kondisi di lapangan bahwa kemampuan pengolahan informasi ini belum dimiliki secara merata.

Ayom (bukan nama sebenarnya), seorang guru SMA Lamongan yang telah mengajar selama lebih dari 20 tahun menyebutkan bahwa kesulitan yang timbul di kalangan para guru dalam menggunakan PMM juga dipengaruhi oleh adanya konten-konten di media sosial.

Para pengajar yang terpilih menjadi Guru Content Creator dan Guru Penggerak, dua program unggulan Kemdikbud lainnya yang mengedepankan keaktifan di berbagai platform media sosial, menjadi perpanjangan tangan Kemdikbud dalam sosialisasi program-program pendidikan dari Kurikulum Merdeka. Termasuk di dalamnya adalah membuat konten tentang cara-cara memanfaatkan teknologi pendidikan digital seperti PMM tadi.

Jargon-jargon yang kerap didengungkan dalam konten-konten ini adalah tentang “aksi nyata”, “guru berkarya”, “bergerak”, dan banyak lagi kata kunci yang berkaitan dengan inovasi dan kreativitas––dua hal yang dalam hampir delapan dekade usia Republik Indonesia ini tidak ditekankan pada metode pengajaran dalam negeri.

“Jadi, rekan-rekan guru itu merasa kesulitan karena terpengaruh konten-konten para influencer dan guru penggerak. Padahal, hasil karya atau bukti kerja tidak harus diunggah ke PMM. Kita ikut seminar mandiri, kita menyusun perangkat sendiri, lalu diunggah. Yang memverifikasi tidak harus dari PMM tersebut, tetapi admin sekolah yang juga memegang password para guru,” jelas Ayom.

Ia mengatakan, terjadi miskonsepsi di kalangan guru terhadap tuntutan hasil kinerja sehingga muncul ketakutan berlebihan akan penilaian yang kelak berpengaruh pada sertifikasi. Nyatanya, jika target kinerja yang ditentukan dalam PMM berada di bawah 75%, tidak ada sanksi yang diberikan terhadap guru-guru tersebut.

Penilaian kinerja guru dalam aplikasi PMM berlangsung selama satu semester dengan melalui lima proses:

- Pelaksanaan observasi berupa pemantauan kinerja,

- Pemantauan kinerja oleh atasan,

- Pembinaan kinerja dengan mengisi dokumen,

- Pembinaan kinerja dan melaksanakan tindak lanjut, lalu

- Pembinaan kinerja dengan mengisi dokumen refleksi tindak lanjut.

Ayom menceritakan bahwa di sekolah tempatnya bekerja, bagian administratif akan membuat jadwal observasi di kelas untuk selama dua bulan, lalu sesi diskusi dan refleksi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan.

“[Secara] Formalitas ‘kan bisa, yang jelas harus ada bukti administrasinya bahwa atasan sudah melakukan diskusi tindak lanjut dengan bawahan, lalu ditandatangani dan diunggah. Modul ajar pun begitu, unduh dari PMM pun banyak, [guru] tidak harus membuat sendiri, cukup mengganti nama [guru] dan mengganti nama sekolah,” jelasnya lagi.

Proses pengoreksian atau pemantauan kinerja guru memang memiliki kelonggaran sebab tidak ada asesor atau pengawas khusus yang secara ketat mengevaluasi praktik di lapangan. Namun, guru-guru yang terpaku pada jargon-jargon publikasi Kemdikbud akan bersikeras melakukan upaya-upaya yang bahkan menyita waktunya di luar jam kerja sebab ada kekhawatiran akan standar kinerja mereka.

“Mereka bekerja secara kelompok lalu saling syuting––ketika mereka mengajar, observasi dan memberi asesmen ke siswa, menjadi guru piket atau pembina upacara… Kemudian mereka menyunting video [hasil syuting] bahkan sampai menyewa jasa editing video. Itu yang membuat mereka sampai tinggal di sekolah sampai sore atau malam,” lanjut Ayom.

Banyak yang Dipegang tapi Bukan Upah

Orang sering kali mengira bahwa seorang guru hanya memiliki kewajiban yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas, seperti mempersiapkan materi ajar, mengoreksi tugas, memastikan capaian pembelajaran, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya, tanggung jawab seorang guru tidak hanya berhenti dalam lingkup ruang kelas saja.

Dalam konteks hierarki organisasi pendidikan yang sangat struktural, senioritas masih menjadi salah satu faktor penentu tentang beban tugas yang harus diemban seorang guru. Makin tinggi jam terbang seorang guru, potensinya menempati jabatan yang lebih tinggi seperti wakil kepala sekolah akan lebih besar dibanding dengan para guru muda.

Untuk Asyari pun berlaku hal yang sama. Berhubung ia termasuk guru PPPK yang baru saja bertugas di instansi tempatnya bekerja saat ini dan usianya relatif muda, Asyari diberi tugas tambahan untuk merangkap sebagai wali kelas.

“Wali kelas ‘kan, kalau dalam struktural itu [ada di] bawah, jadi dikasih ke guru-guru baru, karena bebannya lebih banyak daripada yang lain. Contohnya, kalau misal ada anak yang tidak pulang tepat waktu, atau anak yang bermasalah, pasti wali kelas yang harus menangani. Jadi wali kelas harus [istilahnya] stand by 24 jam.”

Ia menambahkan bahwa dirinya juga kerap diminta membantu dalam kepanitiaan acara-acara sekolah atau mendampingi siswa-siswa saat mengikuti suatu lomba sebab dirinya termasuk salah satu guru yang memiliki inisiatif tinggi.

“Ini sebenarnya memang bumerang juga bagi saya, karena ketika kita mengajukan sebuah konsep yang bagus, maka itu sama saja dengan memberikan pekerjaan ke diri sendiri. Mereka jadi seperti ‘Ayo [buktikan], jangan ngomong aja’.”

Bagi guru yang mengajar di sekolah swasta yang bonafide, posisi-posisi tambahan ini bisa jadi akan memberinya kesempatan akan perolehan tunjangan. Tetapi di sekolah negeri atau sekolah swasta pinggiran, beban ganda tak selalu berubah jadi upah.

Alfian dan Ayom pun mengafirmasi kondisi itu di lapangan. Terlepas dari status kepegawaian mereka, peran ganda atau tugas tambahan pasti selalu ada, terutama jika berkaitan dengan program sekolah. Namun, kerja-kerja ekstra itu terkadang hanya berbasis keinginan untuk membantu sesama rekan kerja semata, tanpa imbalan materi atau manifes jenjang karier.

Saking jauhnya kata ideal dari upah yang mereka peroleh, keduanya harus menyambi sebagai pedagang selepas jam kerja. Alfian membuka sebuah warung martabak dan terang bulan, sedangkan Ayom membuka usaha berjualan barang kebutuhan sehari-hari di rumah.

“Kalau nggak begitu, saya nggak akan bisa menguliahkan anak saya,” terang Ayom.

Beban-beban ganda para guru ini tentu memiliki dampak psikologis dan fisik sebagai konsekuensi. Ayom bercerita bahwa dua kawannya menjadi korban dari tekanan yang timbul selama menjalani profesi guru.

“Yang satu mengalami depresi hingga menutup diri, yang satu lagi terkena serangan stroke,” katanya. Penyebabnya tak diketahui secara pasti, namun Ayom menduga stress akibat pekerjaan sebagai guru tentu punya andil. Sayangnya, hingga saat ini pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki program pendampingan psikologis untuk para guru.

Jika di setiap sekolah wajib terdapat Bimbingan Konseling untuk murid, mengapa tidak ada Bimbingan Konseling untuk guru?

Kontribusi Pemerintah Daerah

Dalam setiap kebijakan pendidikan, peranan pemerintah daerah selalu punya posisi yang signifikan, tidak hanya tentang angka dan birokrasi penyaluran dana APBD tetapi juga soal sistem kerja.

Sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 dicanangkan, pembagian kewenangan pendidikan di antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi yang tercantum di pasal 12 menimbulkan efek tersendiri bagi para guru.

Di Surabaya, misalnya. Kota yang mencanangkan diri sebagai Kota Literasi sejak 2 Mei 2014 ini getol membuat aplikasi-aplikasi untuk hampir semua layanan publik di berbagai sektor. Pendidikan jelas salah satu yang paling diutamakan.

Ada aplikasi bernama Sinau Bareng yang dikembangkan oleh pemkot Surabaya. Konsepnya adalah menghadirkan para relawan guru dan mahasiswa untuk memberikan pelajaran tambahan secara gratis bagi siswa-siswa SD dan SMP. Kegiatan ini dikolaborasikan dengan Ketua RW di tiap wilayah, lalu pelaksanaannya bertempat di Balai RW.

“Bagi guru ASN, kegiatan itu diwajibkan oleh pemkot. Jadwalnya dua kali dalam sebulan, setiap Senin atau Sabtu, jam 6 sore sampai 8 malam. Daripada diikutkan les, mending ikut ini saja,” jelas Asyari. Tugas-tugas ekstra ini tentu menambah lagi beban kerja untuk guru, sebab jumlah murid dan kemampuan kognitifnya tentu berbeda-beda.

“Kalau nggak dibantu oleh [relawan] mahasiswa, pasti keteteran.”

Di Lamongan, Ayom mengatakan bahwa pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi membuat sekolahnya dapat terbebas dari beban pengeluaran tambahan.

“Dulu di era otoda awal, pemkab itu mudah sekali mengooptasi guru-guru SMA. Lalu jika ada hari jadi kabupaten, SMA harus ikut berpartisipasi dalam karnaval atau kegiatan lainnya. Itu berimbas ke pengeluaran sekolah, juga terhadap iuran guru atau murid,” papar Ayom. Kini, frekuensi pungutan itu jauh berkurang sejak SMA, SMK, dan sederajat berada langsung di bawah kewenangan pemprov.

Namun, dalam banyak kasus campur tangan pemerintah daerah tidak hanya berupa program dari dan untuk peserta sekolah, tapi bahkan juga untuk tujuan politis.

“Dulu juga bupati dengan mudah menggeser atau mengangkat orang-orang yang berjasa dalam pemenangannya dalam pilkada. Ada guru yang diangkat menjadi kepala sekolah, atau malah kepala sekolah yang tidak pernah diganti meskipun sudah menjabat selama sekian tahun. Kadang, pengangkatan itu juga tidak hanya untuk struktur fungsional di sekolah, tapi bisa langsung ke dinas pendidikannya,” imbuh Ayom.

Wali Kota Eri Cahyadi pun pernah mendapat kritik dari seorang guru PPPK Surabaya terkait program garage sale yang diadakannya. Pasalnya, barang-barang yang dijual ulang dalam acara itu ternyata berasal dari ‘donasi’ para guru.

“Garage sale, tapi sudah ditentukan nominalnya. Misal, untuk wali kelas maka donasinya minimal Rp100 ribu, bisa berupa uang atau barang jadi. Sumbangan itu dibebankan pada guru dan nakes ASN tingkat kota, tapi ketika acara dilakukan tentu atas nama seseorang,” ingat Asyari.

Kegiatan itu jelas menimbulkan perdebatan di kalangan para ASN terkait, hingga ada salah satu guru PPPK yang menyuarakan keresahannya di media sosial. Konten ramai dibicarakan hingga sampai ke tangan para pejabat dinas dan memancing kemarahan.

“Dampaknya ke para guru PPPK yang lain, salah satunya adalah dengan membedakan warna seragam. Untuk PPPK Surabaya, seragam kami wajib berwarna putih, sementara PNS berwarna khaki. Lalu selalu ada penekanan bahwa PPPK itu berbeda dari PNS, sebab guru PPPK bisa dipecat sewaktu-waktu.”

Peraturan itu tidak pernah dikeluarkan secara tertulis, namun para kepala sekolah sempat dikumpulkan dan diwanti-wanti untuk dapat menertibkan perilaku guru-guru PPPK yang bertugas di sekolahnya dalam bermedia sosial.

Diskriminasi dan tekanan birokratis terhadap guru dari lingkup pemerintah bukanlah hal yang baru. Mulai dari upah hingga pemenuhan kesejahteraan lainnya pun kerap ditepikan dengan berbagai undang-undang yang tumpang tindih. Kesulitan mereka begitu terang namun tak banyak yang memperjuangkan isu-isu itu di kalangan para guru sendiri.

“Guru-guru sebetulnya banyak yang nggak berani speak up karena selama ini tuntutannya adalah ‘tanpa tanda jasa’. Jadi kalau bersuara, akan dianggap tabu,” pungkas Asyari.

Tulisan ini merupakan bagian dari serial laporan #BebanKerjaGuru yang didanai oleh Kawan M.

*Redaksi mengganti beberapa foto dalam laporan ini karena ada kesalahan. Foto tersebut tidak terkait liputan yang diterbitkan.