BAGIAN I

Kirana Takut Jadi Beban Orang Tua

“Harapanku gak muluk-muluk, bisa dapat kerja dengan upah minimum Jogja aja gapapa,” ucap Kirana pasrah. Sesak dihimpit keadaan, Kirana tak punya banyak impian tentang karier. Ia hanya ingin bekerja.

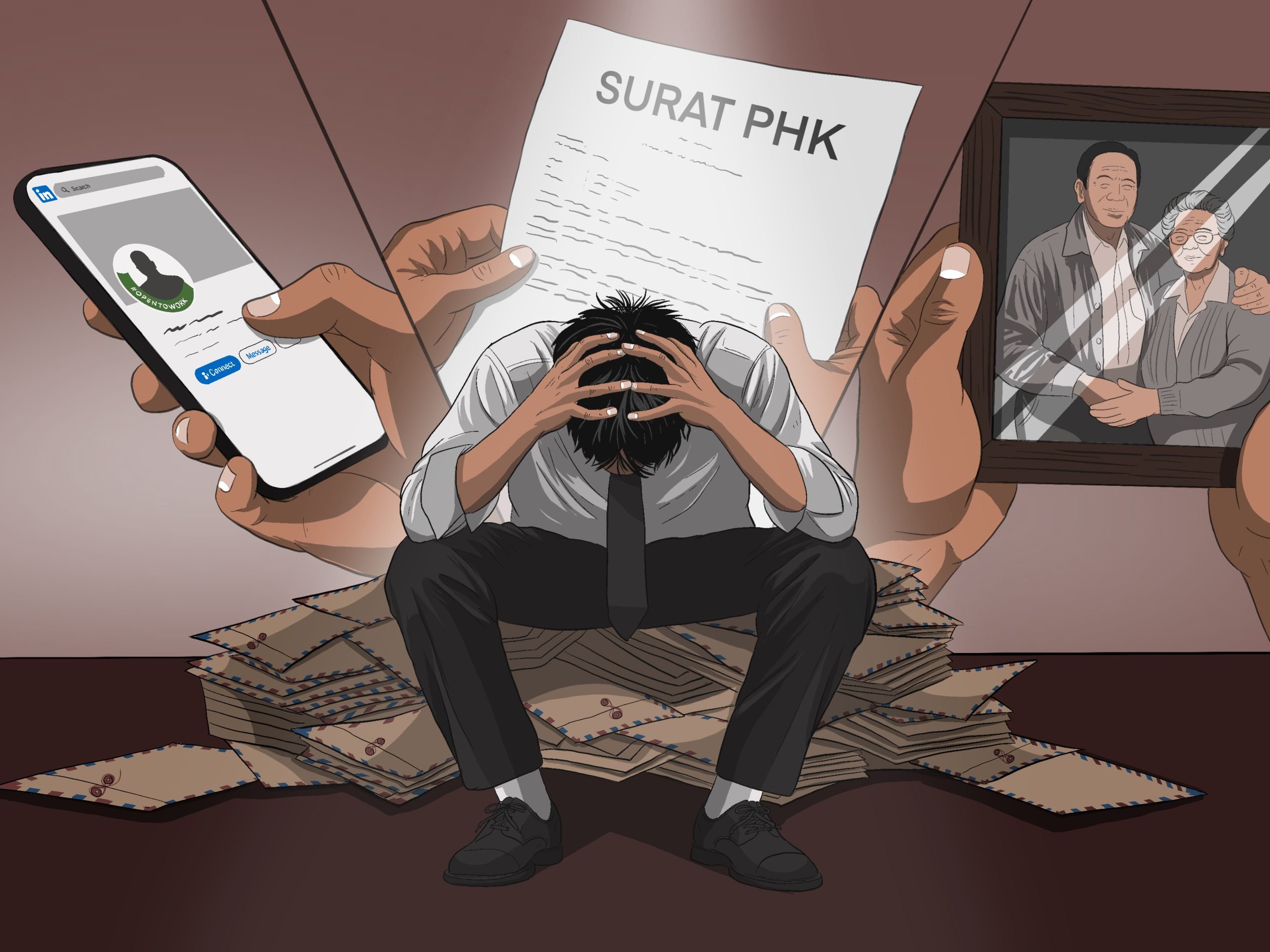

Sudah hampir setahun sejak Kirana dinyatakan lulus dari salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta dengan title cum laude. Sejak saat itu, ia aktif mengirim CV dan surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Berbagai tips and trick memoles CV agar ATS-friendly sudah khatam ia lakoni.

“Ada kali 100 lebih lowongan yang sudah aku apply,” katanya.

Keseharian Kirana diisi dengan mencari info lowongan pekerjaan melalui TikTok maupun Instagram. Terkadang, ia juga mencoba peruntungan di berbagai platform seperti Jobstreet, Kalibre, Linkedin, Kita Lulus, hingga Glints.

Sialnya, hingga hari ini, tak satupun perusahaan meliriknya. Kirana sebenarnya tak pernah pilih-pilih soal kerjaan, asalkan kualifikasinya masuk, ia pasti kirim lamaran. “Aku tuh udah lamar di macam-macam posisi, kayak yang remeh-remeh jadi admin online shop aja udah aku coba. Tapi ya itu, sampe sekarang gak dapat,” keluhnya.

Hampir setahun tak kunjung mendapat pekerjaan, Kirana merasa menjadi beban orang tua lantaran belum mampu menghidupi dirinya sendiri. Ditambah, ia bukan dari keluarga dengan privilese mentereng.

Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya dahulu adalah seorang buruh honorer di salah satu SMA swasta di Yogyakarta dengan gaji jauh di bawah Upah Minimum Provinsi, sekitar Rp1,7 juta per bulan, belum termasuk potongan. Setelah dipotong utang dan iuran koperasi, ayahnya akan membawa pulang gaji Rp900 ribu per bulan. Dengan upah segitu, harus cukup untuk memberi makan setidaknya lima anggota keluarga; ayah, ibu, Kirana, dan kedua adiknya.

Demi menghidupi keluarga, ayah Kirana juga mengambil pekerjaan sampingan sebagai tukang ledeng. Tempat tinggal Kirana memang terkenal sebagai “Desa Gali Sumur”. Mayoritas warganya bekerja sebagai tukang gali sumur atau memperbaiki pompa air.

Jika sedang beruntung, ayahnya akan menerima upah sekitar Rp1 juta sekali pengerjaan gaji sumur. Sebulan, ayahnya bisa dapat 2-3 kali orderan. Tapi, jika sedang apes, keluarga Kirana terpaksa hidup cukup dengan gaji Rp900 ribu.

Sejak SMA, kedua orang tua Kirana memang sudah mendorongnya untuk lanjut mengenyam pendidikan tinggi. Dalam benak mereka, gelar sarjana akan membantu ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Tak mau menghempaskan harapan orang tua, Kirana pun tekun belajar agar tak perlu merogoh kocek lebih banyak demi ujian masuk perguruan tinggi.

Beruntung, pada 2019, Kirana diterima di prodi Ilmu Sejarah jalur nilai raport atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Perasaan senang dan bangga sempat menyelimuti diri Kirana yang menyandang status sebagai mahasiswa. Namun, perasaan itu tak bertahan lama, sebab selanjutnya ia harus menanggung beban membayar UKT sebesar Rp3,6 juta per semester. Jumlah tersebut di luar kemampuan ekonomi keluarga.

Belum lagi ia harus menempuh jarak 15 km untuk sekali jalan ke kampus dari rumahnya, atau sekitar 45 menit sekali jalan dengan sepeda motor Supra 2011 hasil utang di koperasi ayahnya. Dalam seminggu, Kirana menghabiskan Rp30 ribu untuk bensin.

Kirana diberi uang saku Rp400 ribu per bulan oleh ayahnya. Dengan uang segitu, ia harus mematok jatah jajan Rp13 ribu per hari. Agar bisa berhemat. ia biasanya mengakali dengan membawa bekal nasi dari rumah. Di kantin, ia hanya akan jajan lauk.

Jika dihitung-hitung, Kirana telah menghabiskan sekitar Rp53,7 juta untuk kuliah selama 8 semester.

UKT: Rp3,6 juta x 8 semester = Rp28,8 juta

Uang Saku: Rp400 ribu x 8 semester = Rp19,2 juta

Bensin: Rp30 ribu x 8 semester = Rp5,76 juta

Awalnya, ia pikir akan segera balik modal selepas lulus, tapi nyatanya, hingga hari ini, ia masih menganggur. Perasaan bersalah Kirana semakin menjadi-jadi semenjak adik sulungnya, Yanto telah bekerja.

Ketika Covid-19 melanda, tepatnya pada 2021, Yanto resmi lulus SMA. Berbeda dengan Kirana, Yanto tak ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yanto lebih memilih untuk membantu ayahnya menjadi tukang ledeng.

Yanto pun sedikit demi sedikit mulai membantu perekonomian keluarga. Per 2022 lalu, ayah mereka telah resmi pensiun dan hanya mengandalkan garapan sebagai tukang gali sumur yang tak menentu.

“Adikku yang pertama udah bantu dikit buat biaya kuliah adik bungsuku. Sedangkan, aku belum bisa bantu apa-apa,” ucap Kirana.

Tahun ini, adik bungsu Kirana juga masuk ke perguruan tinggi yang sama denganya dulu. Adiknya mengambil jurusan Pendidikan Geografi dengan UKT yang besarnya sama seperti Kirana. Yanto urun biaya untuk kuliah adiknya. Sementara Kirana, hanya mampu memberi dukungan emosional.

“Aku rasa malu dan minder juga karena gak bisa apa-apa,” katanya sambil menghela nafas.

Semasa kuliah, Kirana memang lebih fokus pada urusan akademik. Dalam bayangannya, ia harus segera menuntaskan pendidikan dengan nilai maksimal agar ada perusahaan yang meliriknya nanti.

Ia pun tak memilih banyak organisasi mahasiswa, satu-satunya yang ia ikuti hanya pers mahasiswa. Itu pun karena diajak oleh seorang teman. Kirana sempat mengikuti kegiatan magang dari kampus di Dinas Kebudayaan daerahnya. Sayang, selama kegiatan magang, ia tak menerima uang saku.

Tapi, Kirana tak ambil pusing soal hal itu. Toh, lokasinya tak terlalu jauh dari tempat tinggalnya dan itung-itung menambah pengalaman di CV. Selain mengikuti kegiatan magang, Kirana juga sempat mengambil pekerjaan sebagai host live streaming.

Upahnya Rp50 ribu per 4 jam nge-live jualan. Kadang, ia juga menerima bonus Rp10 ribu tiap ada barang yang terjual. Sekali nge-live, Kirana hanya mampu menjual paling banyak dua item saja. Jika ditotal-total, paling banter Kirana hanya mengantongi upah Rp70 ribu sekali nge-live.

Kegiatan magang dan freelance itu Kirana lakoni selama semester 7. Senin hingga Jumat, ia akan bekerja di Dinas Kebudayaan. Lalu, Sabtu-Minggu menjadi host live streaming. Pada semester 8, Kirana fokus untuk menyelesaikan tugas akhirnya.

Ayah yang sudah pensiun menjadi dorongan bagi Kirana agar tidak menambah semester. Semester 8 pun Kirana jalani dengan penuh tekanan untuk segera lulus. Di saat yang bersamaan, ia juga harus memutar otak agar tidak banyak mengeluarkan biaya untuk mondar-mandir mencari data.

Semua jerih payah Kirana selama kuliah hingga kini belum terbayar sepeser pun. Padahal ia sudah sangat berusaha untuk mencari kerja, tapi seringkali ia diperhadapkan dengan job requirements yang palugada.

“Perusahaan itu banyak menuntut pekerjaan punya kualitas tinggi, tapi gak diimbangi dengan membuka kesempatan bagi lulusan baru.”

“Masak baru lulus juga harus punya experience minimal dua tahun,” keluh Kirana.

Semua keluhan itu harus ia simpan dalam-dalam. Sebab, sebagai anak sulung di keluarga, Kirana dituntut untuk segera membantu perekonomian keluarga. Atau, seminimalnya bisa menghidupi dirinya sendiri.

“Aku takut hidupku bakalan gini-gini aja. Kadang ibu juga secara gak langsung nyuruh biar segera dapat kerjaan, soalnya ibu sama ayah juga udah tua,” cemasnya.

BAGIAN II

Rutinitas Dela si Pekerja Lepas, Melakoni Tiga Pekerjaan Sekaligus

“Dikerjain” perusahaan menjadi frasa yang cocok untuk menggambarkan jatuh bangunnya Dela mencari pekerjaan. Pada September 2023 lalu, ia lulus dari salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta jurusan Sastra Inggris.

Setelah mengantongi gelar sarjana, Dela tak memberi waktu untuk dirinya berleha-leha. Ia langsung tancap gas mencari pekerjaan. Bermodal pengalaman magang di lebih dari empat perusahaan, Dela yakin CV-nya akan menarik untuk perusahaan.

Ia memang sengaja mempersiapkan itu semua, meski magang tidak dibayar atau terhitung sebagai kegiatan volunteer. Menurutnya, penting untuk memperbanyak pengalaman agar lebih mudah dilirik perusahaan.

Benar saja, seminggu setelah wisuda, ia langsung diterima sebagai content writer di salah satu perusahaan media lokal di Yogyakarta. Sialnya, effort yang Dela keluarkan untuk bekerja tak sebanding dengan upah yang ia terima.

Dela harus menempuh jarak sedikitnya 13 km sekali berangkat ke kantor, atau sekitar 1 jam waktunya telah habis dalam perjalanan pulang-pergi.

Perusahaan menuntut Dela menulis artikel sebanyak mungkin, namun perusahaan tidak memberikan fixed salary. Upah Dela tergantung pada seberapa banyak artikel yang ia buat diklik oleh pembaca. Perusahaan menetapkan pembagian 60% bagi penulis dan 40% bagi kanal berita untuk setiap revenue-per-pageview (RPP).

Jika dalam sebulan tidak ada yang membaca artikel yang dibuat Dela, maka ia tak akan mendapat upah. Kata Dela, paling banyak ia menerima upah Rp300 ribu dalam sebulan. Nominal tersebut hanya mampu mengganti ongkos bensin yang ia keluarkan, tidak termasuk makan.

Dela tak mampu bertahan lama di perusahaan media itu. Di bulan ketiga bekerja, ia mencoba peruntungan di perusahaan lain. Beruntung, ia diterima di salah satu perusahaan agensi, sebut saja perusahaan B, yang jaraknya tak jauh dari rumah. Tanpa pikir panjang, ia langsung hengkang dari perusahaan media tempatnya kerja dulu.

Di perusahaan B, Dela kembali bekerja sebagai content writer. Namun, kali ini, ia dijanjikan gaji Rp1,5 juta per bulan yang akan naik tiap tiga bulan. Ia juga mendapat status sebagai pekerja penuh waktu.

Awal menjalani pekerjaan di perusahaan B, tak ada sedikitpun kekhawatiran dalam benak Dela. Semuanya seakan baik-baik saja, mulai dari lingkungan kerja yang nyaman hingga upah bulan pertama yang dibayarkan tepat waktu.

Memasuki bulan kedua, Dela mulai mencium aroma red flag dari perusahaan B. Gajinya di bulan kedua tiba-tiba dirapel dengan bulan ketiga. Begitu seterusnya hingga memasuki bulan kelima.

“Ya, namanya agensi kreatif gitu, biasanya gak stabil,” kata Dela.

Lantaran mulai merasakan hal yang tidak beres dari perusahaan barunya, Dela segera ambil ancang-ancang mencari pekerjaan lain. Benar saja, di bulan kelima semua pekerja diputus kontrak begitu saja.

Pihak perusahaan B berdalih kondisi keuangan sedang collapse. Mereka bahkan tidak sanggup membayar upah pekerjanya yang sempat dirapel selama beberapa bulan. Terhitung, perusahaan B masih berutang membayar gaji Dela sebesar Rp1,6 juta.

Dela dan temen-temannya yang tidak dibayarkan haknya pun sempat mengajukan laporan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta. Mereka kemudian difasilitasi mediasi dengan perwakilan perusahaan. Pihak perusahaan berjanji akan melunasi utang pembayaran upah pada bulan Agustus 2024. Namun, hingga kini tak ada kejelasan dari pihak perusahaan.

“Aku udah tahapan pasrah ajalah. Sedih banget sebenernya kalau nginget itu, kayak itu kan hak kita dan kita juga udah ngeupayain. Mereka juga udah janji,” kata Dela kesal.

Tak lama setelah diputus kontrak, Dela kembali menerima tawaran sebagai staf marketing di perusahaan Tour and Travel. Ia ditawari pekerjaan penuh waktu dengan probation selama tiga bulan. Selama masa uji coba, ia digaji Rp1,5 juta. Nanti, jika sudah melewati masa probation, ia dijanjikan gaji Rp2 juta per bulan.

Enggan menganggur, Dela pun segera menerima tawaran tersebut. Tapi, lagi-lagi, nasibnya tak baik. Baru dua bulan bekerja, ia langsung diputus kontrak. Masa probation-nya saja belum tuntas. Dela sempat menanyakan alasan pemberhentiannya, tapi pihak perusahaan tidak memberikan keterangan yang jelas. Akhirnya, ia terpaksa menerima keputusan itu dengan berat hati.

Setelah berulang kali “dikerjain” oleh perusahaan, Dela tak pupus harapan. Ia terus mengirimkan portofolio dan CV di berbagai platform penyedia kerja. Kesehariannya, tak pernah absen mencari lowongan pekerjaan melalui akun media sosialnya.

Berbekal pengalamannya di bidang penulisan kreatif, Dela kembali ditawari dua pekerjaan sekaligus, yakni pekerja lepas di perusahaan C dan pekerja magang di perusahaan D. Keduanya adalah perusahaan startup edutech. Tak tanggung-tanggung, kedua tawaran tersebut diambilnya.

Dela merasa dapat melakoni dua pekerjaan sekaligus dengan skema kerja remote. Di perusahaan C, ia bertugas menulis konten berbasis SEO (Search Engine Optimization) seputar pendidikan bagi guru, siswa, dan orang tua.

Upahnya akan tergantung dengan permintaan klien dan jumlah karakter. Dela dipatok rate Rp40 ribu untuk 300-500 karakter, Rp60 ribu untuk 500-600 karakter, dan Rp100 ribu untuk 600-1500 karakter. Dalam sebulan, ia bisa mengantongi Rp800 – Rp900 ribu.

Sementara, di perusahaan D, Dela diberi tanggung jawab untuk menulis 40 artikel per bulan. Upahnya dipatok Rp1,5 juta per bulan. Kata Dela, kendati program magangnya hanya berjalan tiga bulan, pihak perusahaan menjanjikan perpanjang kontrak jika kinerjanya baik.

Dela masih tak terlalu puas dengan upahnya dari dua perusahaan tersebut. Terlebih, mengingat status kerjanya, sangat mungkin pengalamannya dulu terulang kembali; diberhentikan sepihak.

Karena itu, sembari menggarap puluhan tulisan, Dela kembali mencari peruntungan lain. Ia tak ingin selamanya menjadi pekerja lepas. Atau, hanya berpindah dari program magang satu ke magang lainnya. Waktu luangnya, ia untuk mengerjakan berbagai study case di Glints dengan harapan ada perusahaan lain yang meliriknya.

“Sekarang tuh aku lihat lowongan kerja banyak yang intern gitu. Udah gitu, kualifikasinya banyak banget kayak orang mau kerja beneran. Padahal kan intern ya buat cari pengalaman,” keluh Dela.

Setahun lulus, menurut Dela sudah bukan masanya lagi berstatus sebagai pekerja magang. Toh, ia juga sudah banyak pengalaman. Belum lagi, upah pekerja magang kadang tak masuk akal jika dibandingkan dengan beban kerjanya. “Walaupun udah punya pengalaman kerja full-time itu gak menjamin bisa dilirik perusahaan gitu,” katanya.

Agustus 2024, Dela menerima tawaran pekerjaan dari salah seorang temannya di perusahaan IT Consulting daerah Blok M, Jakarta Selatan, sebut saja perusahaan E. Ia ditawari kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Upahnya, Rp5,5 juta per bulan, belum termasuk potongan asuransi dan pajak.

Sebelum itu, ia harus menjalani masa percobaan selama tiga bulan dengan gaji Rp5 juta. Dela tak masalah dengan hal tersebut, kerja di Jakarta sudah menjadi salah satu impiannya. Ia pun segera mengambil tawaran tersebut meski bukan sebagai penulis konten.

Di perusahaan E Dela bekerja sebagai data anoteker. Tugasnya, memberikan label atau keterangan tambahan pada data mentah sehingga dapat dipahami dan digunakan oleh sistem. Dalam sehari, ia ditarget harus memberikan label 800-1000 data. Target tersebut akan terus meningkat.

Setelah beberapa minggu menjalani pekerjaan tersebut, Dela sempat mengeluh tentang beban kerjanya. Selain harus mengejar target, ia juga harus memastikan akurasi data. “Kan susah harus ngejar target 800 data, tapi dengan akurasi 100 persen. Apa gak sliwer matamu?” keluhnya.

Ditambah perusahaan E tidak memberikan uang lembur jika harus kerja over-time. Kalau mau gak lembur, Dela harus memberi label 400 data sebelum jam makan siang. Kalau tidak sampai target, otomatis ia akan kerja lembur.

Kendati sering mengeluhkan beban kerjanya, Dela merasa pekerjaan ini jauh lebih baik ketimbang harus bekerja di Jogja yang upahnya tak masuk akal. Toh, ia masih menjalani dua pekerjaan sebelumnya.

Totalnya Dela melakoni tiga pekerjaan sekaligus; sebagai freelance di perusahaan C, pekerja magang di perusahaan D, dan data anoteker di perusahaan E. Jika dihitung dari tiga pekerjaan tersebut, Dela bisa mengantongi Rp7,3 juta per bulan. Setelah dipotong biaya hidup dan kiriman untuk orang tua, ia bisa menabung sekitar Rp2 juta per bulan.

Dela memang tak punya idaman nominal gaji. Tak seperti kebanyakan generasinya yang mendambakan gaji dua digit per bulan. Kadang, di media sosial, Dela sering tergelitik dengan pertanyaan, “Kapan gaji dua digit pertamamu?”

“Aku gak muluk-muluk soal gaji harus dua digit gitu, yang penting layak aja. Gak kayak UMR Jogja,” ucapnya.

Meski telah mendapat pekerjaan, nyatanya Dela masih mendambakan tempat kerja yang lebih baik dengan jaminan kesehatan, jenjang karier, dan uang pensiun. Sesekali, ia membayangkan bisa bekerja di perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Kendati tak terlalu cocok dengan ritme kerja ala korporat, Dela mengakui masih membutuhkan ‘kepastian’ masa depan. Pengalamannya diputus kontrak tiba-tiba dan upah tidak dibayarkan, menyadarkannya kondisi rentan jika memilih sebagai pekerja kreatif.

Kini, setelah berulang kali merasakan jatuh bangun susahnya mencari pekerjaan. Bagi Dela, yang terpenting saat ini adalah menjalani pekerjaan di depannya. “Nyari kerja sekarang tu susah banget, kek apapun yang ada sekarang ya aku jalani aja.”

BAGIAN III

Segudang Masalah, Selimuti Generasi Cemas

15 Juni 2023 lalu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi resmi meluncurkan narasi megah tentang Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya di Djakarta Theater, ia menyematkan ambisi besar untuk mengejar pendapatan negara hingga USD30.300 per kapita pada 2045. Generasi Z (Gen Z) yang lahir pada rentang tahun 1997–2012, diwajibkan menyukseskan ambisi besar itu.

Impian pertumbuhan ekonomi ini akan didorong oleh bonus demografi, yakni kondisi ketika penduduk usia produktif (15-64) yang lebih banyak dibanding anak-anak dan lansia. Makin besarnya proporsi penduduk usia produktif yang diasumsikan mampu menghasilkan barang dan jasa, maka harapannya akan mendorong pendapatan negara. Sayangnya, penduduk usia produktif tidak serta-merta produktif juga secara ekonomi.

Banyak di antara mereka diperhadapkan dengan sempitnya lapangan pekerjaan. Laporan dari Litbang Kompas menggambarkan tren penurunan penciptaan lapangan pekerjaan formal dalam 15 tahun terakhir. Sepanjang 2019-2024, sektor formal hanya mampu menyerap 2 juta orang saja. Angka ini menunjukan penurunan sebesar 76,47% dari 8,5 juta orang dari rentang 2014-2019.

Survei Angkatan Kerja Nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024 juga memperlihatkan bahwa 3,6 juta orang dari total angkatan kerja Gen Z saat ini menganggur. Angka tersebut lebih besar dibanding dua generasi di atasnya, yakni Generasi Milenial (kelahiran 1981-1996) sebesar 2,3 juta orang dan Generasi X (kelahiran 1965 -1980) 1 juta orang.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CORE (Center of Reform on Economics) Mohammad Faisal menyebutkan adanya disrupsi teknologi yang berimplikasi pada minimnya penciptaan lapangan pekerjaan. Menurutnya, dengan adanya kemajuan teknologi, industri cenderung mengurangi kebutuhan atas tenaga kerja dan menggantikannya dengan mesin, robot, atau kecerdasan buatan.

Padahal, suplai tenaga kerja dari Gen Z semakin banyak dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi juga. “Permintaan terhadap lapangan pekerjaan di sektor formal makin tinggi, tapi penyerapan tenaga kerjanya makin suruh. Jadi ada mismatch antara kuantitas pemberi kerja dan tenaga kerja,” ucapnya.

Kendati persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada Februari 2024 menurun sebesar 0,63 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Menurut Faisal, jika dibedah kondisi pengangguran justru menumpuk pada usia muda.

“Pengangguran itu makin lama yang makin muda dan educated,” katanya. Hal ini, menurutnya, berkorelasi dengan tenaga kerja yang semakin banyak berada di sektor informal, alih-alih sektor formal.

Faisal juga menyoroti investasi asing yang selalu digembar-gemborkan pemerintah. Menurutnya, investasi yang nilainya fantastis ini seharusnya diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja. Ditambah, pemerintah juga harus mempersiapkan tenaga kerja yang dapat terserap industri.

“Misal pemerintah cuma asal bangun pabrik tapi tidak disiapkan tenaga kerja di sekitar situ, yang ada asal ambil tenaga kerja yang paling siap, entah dari domestik atau asing,” sambungnya.

Selain masalah sesaknya lapangan pekerjaan, Gen Z juga diperhadapkan dengan segudang masalah lainnya dalam menyongsong Generasi CEmas 2045.

Diahhadi Setyonaluri, pakar Demografi dari Universitas Indonesia, dalam sesi diskusi dengan Project Multatuli juga menjabarkan beberapa masalah lainnya yang menjangkiti Gen Z. Salah satunya mengenai isu sandwich generation atau generasi yang harus menanggung beban finansial dari tiga generasi, yaitu orang tua, diri sendiri, dan anak-anaknya.

Menurutnya, tren sandwich generation ini semakin meningkat. Di Indonesia mayoritas usia 58 tahun ke atas sudah pensiun dan mengandalkan uang pensiun dan keluarga. Padahal, menurutnya, sistem jaminan hari tua/JHT masih belum mumpuni dan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang bekerja di sektor formal.

Sementara, bagi mereka yang bekerja di sektor informal tidak terlindungi oleh jaminan hari tua. “Bahkan di sektor formal saja kontribusinya relatif kecil, jadi makin kesini isu sandwich generation semakin nyata,” jelasnya.

Setyonaluri juga menyoroti soal serapan tenaga kerja. Menurutnya, peningkatan serapan pekerja di sektor formal, hanya persoalan definisi yang digunakan negara. Misal, seorang pekerja lepas yang berpaku pada kontrak atau seorang cleaning service yang hanya bekerja selama tiga bulan. Keduanya akan didefinisikan sebagai pekerja formal, meski tanpa jaminan kesehatan dan rentan diputus kontrak tiba-tiba.

“Ada kenaikan di sektor formal, tapi tipis karena definisinya aja. Di formal pun ada grup-grup yang prekariat,” kata Setyonaluri.

Tingginya angka pekerja di sektor informal ini sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, mereka yang bekerja di sektor informal tidak memiliki jaminan sosial dan kesehatan dan jenjang karier. Ditambah mayoritas upah rendah.

Implikasinya, menurut Setyonaluri, “Pekerja di masa depan akan prekariat income-nya. Orang gak bisa lagi dapat pekerjaan yang permanen. Lifetime employment. Atau, orang akan melakukan berbagai pekerjaan dalam waktu pendek, tapi income-nya jadi nggak pasti”.

Kondisi ini akan mencekik Gen Z di usia tua karena tak mendapat kepastian pendapatan dan karier. Dengan demikian, menurut Setyonaluri, mereka akan kesulitan menyiapkan tabungan dan punya asuransi.

Terakhir, yang tak kalah mengkhawatirkan ialah meningkatnya orang muda yang tidak bekerja, menjalani pendidikan, dan mendapat pelatihan atau not in employment, education, and training/NEET. Data dari BPS pada Agustus 2023 menyebutkan 9,9 juta Gen Z dalam kondisi ini.

“Di usia 15-24, nggak ada edukasi, nggak kerja, nggak ikut training. Itu bom waktu yang sebetulnya,” ungkap Setyonaluri.

Dengan gambaran ini, tuntas sudah segudang masalah yang sedang dihadapi Generasi CEmas 2045. Tak mengherankan jika Kirana tak kunjung dapat pekerjaan dan takut jadi beban orang tua. Atau, Dela yang harus menggarap lebih dari dua pekerjaan sekaligus demi punya tabungan dan upah di atas UMR Jogja–yang angkanya cuma di kisaran Rp2 juta.

BAGIAN IV

Dinda Lulus Top 3 Universitas di Indonesia, Bingung Mau Kerja Apa?

Lulus dari perguruan tinggi Top 3 di Indonesia ternyata tak menjamin Dinda tak kebingungan mencari kerja. Dinda baru lulus bulan Agustus lalu, tapi hingga sekarang ia masih tak tahu ingin kerja apa.

Ketika teman seusianya telah menyusun rencana karier bahkan sejak masuk perguruan tinggi, Dinda tak demikian. Bisa mengenyam pendidikan tinggi saja sudah sebuah kemegahan bagi Dinda. Di keluarga, hanya ia yang berhasil mengantongi gelar sarjana.

Dinda adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Kedua kakaknya tamatan SMK/sederajat. Awalnya, Dinda juga tak punya bayangan akan melanjutkan pendidikan setelah tamat SMA. Waktunya sudah habis untuk bekerja.

Ayahnya adalah seorang tukang kayu yang upahnya tak menentu. Ayahnya hanya mengandalkan bahan baku dan orderan dari pelanggan. Sementara ibunya, dahulu sempat bekerja sebagai buruh pabrik rokok. Namun setelah mengalami kecelakaan motor, ibunya tak lagi bekerja.

Hidup mengandalkan pendapatan ayahnya saja tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mau tak mau, Dinda harus mengikuti jejak kakak sulungnya untuk menjadi penyanyi. “Dari hati paling dalam sebenarnya aku gak suka nyanyi, aku malu. Tapi ya gimana, gak punya uang juga,” ucap Dinda.

Sejak SMP kelas tiga akhir, Dinda sudah tak pernah minta uang dari kedua orang tuanya. Ia mengandalkan upah dari bernyanyi. Mulai dari panggung-panggung kecil acara kampung, hingga kini sering dipanggil untuk acara nikahan.

Awal meniti karier, Dinda dibayar Rp50-150 ribu per panggung. Uang segitu harus dibuat cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Ia mengambil job bernyanyi tiap akhir pekan, sebab Senin-Jumat ia harus sekolah.

Rutinitas itu terus bergulir hingga pandemi Covid-19 menghantam pada 2020. Semua acara diberhentikan. Dinda kelabakan saat itu, pekerjaannya hilang total. Di saat yang bersamaan, kondisi ekonomi keluarga carut-marut. Ayahnya tak lagi mendapat orderan membuat perlengkapan rumah.

Di tengah kondisi itu, Dinda mencoba menenangkan diri dengan belajar ujian masuk perguruan tinggi ditemani oleh Gembul, kucing kesayangannya. Meski mengerjakan berbagai contoh soal, ia masih tak punya bayangan jurusan apa yang ditujunya.

Hingga waktu untuk memutuskan jurusan kuliah tiba. Dinda asal pilih saja jurusan dengan skor rendah dan pesaingnya sedikit. Tak disangka, ia lolos. Perasaan senang dan bingung pun berkecamuk dalam dirinya. Bagaimana tidak, ia tahu kedua orang tuanya tak akan mampu membayar UKT.

Dinda pun coba memutar otak dan mencari informasi mengenai beasiswa. Beruntung, ia menemukan informasi mengenai beasiswa dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Tanpa pikir panjang, ia langsung mendaftar dan lolos.

Uang kuliah pun akhirnya tak menjadi beban bagi Dinda. Selain mendapat beasiswa UKT, ia juga dapat uang saku Rp700 ribu per bulan. “Kalau gak dapet beasiswa, kayaknya aku gak kuliah,” katanya.

Uang saku yang Dinda dapatkan dari KIP-K itu harus ia hemat-hemat. Ia belum mendapat panggilan untuk kembali bernyanyi. Selain itu, ongkosnya untuk berangkat ke kampus juga cukup besar dengan perjalanan kurang lebih 45 menit. Belum lagi, biaya-biaya lain, seperti makan, internet, dan ongkos turun lapangan.

Jurusan yang dipilih Dinda ini memang mewajibkan mahasiswanya untuk turun lapangan mulai dari semester 5. Akibatnya, beban biaya bensin yang harus dikeluarkannya pun membengkak.

Kendati mendapat beasiswa dari KIP-K, Dinda tak ragu untuk menyebutkan bahwa tak negara membantunya. Bagi Dinda, uang dari KIP-K berasal dari pajak rakyat juga. “Ya uang itu juga dari pajakku, aku beli makan, gitu-gitu. Ya, itu hakku,” ucapnya.

Setelah berhasil menuntaskan pendidikan selama empat tahun, Dinda kembali diperhadapkan masalah baru; mencari kerja.

Dinda masih tak punya bayangan ideal tentang pekerjaan, hanya satu yang ia pahami; bahwa hidup butuh uang. Mengikuti teman-teman sejurusannya, ia pun mencoba menjadi enumerator atau pencari data lapangan di salah satu lembaga riset kampusnya. Statusnya sebagai pekerja lepas. Ia hanya dipanggil, ketika dibutuhkan.

Sebagai enumerator, tugas pertamanya adalah mencari data di daerah Cilacap dengan upah Rp7 juta. Tapi, dengan termin pembayaran yang tidak diketahui. Termin pertama sebesar 50 persen sudah turun sebelum turun lapangan, tapi hingga saat ini termin kedua masih belum ada kepastian.

Belum dibayarkan termin kedua, Dinda kembali dihubungi untuk mencari data di Kalimantan. Ia kembali berangkat. Berbeda dengan Cilacap yang termin pertamanya sudah dibayarkan sebelum berangkat. Kali ini, termin pertamanya turun ketika ia sudah di Kalimantan.

“Kemarin cairnya pas udah di lapangan. Mau gak mau ya nalangin dulu. Tapi yaudahlah. Gak enaknya kerja kek gini tuh, batas waktunya gak jelas. Dan, menurutku kayak lama banget gitu loh,” keluh Dinda.

Selain termin pembayaran yang tidak jelas, pekerjaan ini juga memaksa Dinda memaklumi celotehan seksis di lapangan. “Pernah tu tiba-tiba ditanyain, mau jadi istri kedua? Gitu-gitu.”

Dinda hanya bisa tersenyum menanggapi celotehan itu. Bayangannya, ia harus dapat data dan laporan ke perusahaan.

Enggan selamanya menjalani pekerjaan ini, Dinda pun mencoba mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil kemarin. Sama seperti saat mendaftar kuliah, ia tak harap banyak juga. Hanya mencoba mengusahakan yang ia bisa demi mendapat uang.

Sekarang keseharian Dinda pun diliputi berbagai platform pencari kerja. Dia coba-coba peruntungan dengan mendaftar di berbagai lowongan pekerjaan, meski masih tak tahu mau kerja apa. Selain itu, ia kini juga kembali aktif bernyanyi. Dinda kembali menyusun portfolionya lantaran lama vakum.

Ia juga memulai usaha kecil penyewaan gaun bersama kakak keduanya bekerja sebagai tukang jahit.

Bicara soal Generasi Emas 2024, Dinda sontak menjawab, “Bullshit!”

Baginya, percuma gembar-gembor soal generasi emas ketika semua beban dilimpahkan kepada Gen Z. “Sekarang mau bergantung ke pemerintah aja gak bisa, orang pemerintahnya aja kayak gitu. Lihat tuh orang mau kerja aja pakai ada batasan umur segala,” lanjut Dinda.

*Kirana, Dela, dan Dinda bukan nama sebenarnya