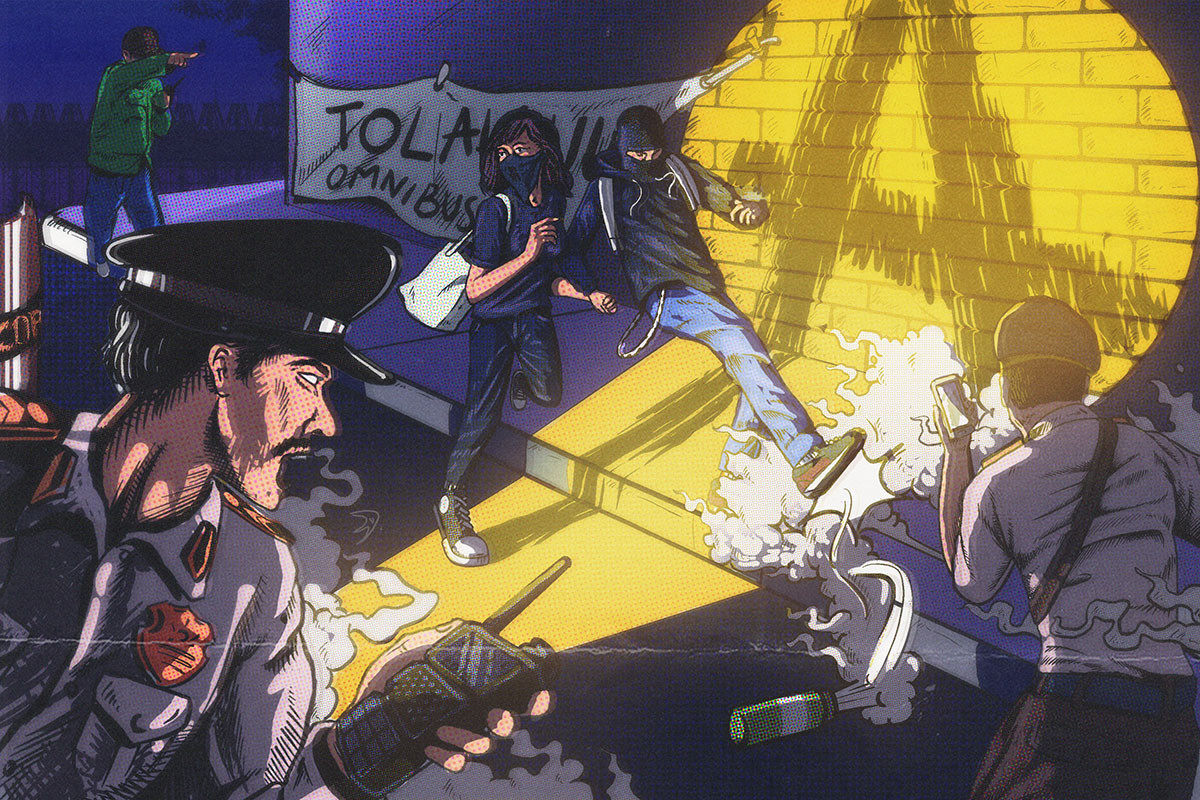

Kepolisian Indonesia kerap berburu anak muda berkaos hitam-hitam yang disebut sebagai anarko. Mereka, anak muda yang memiliki kepedulian sosial dan politik ini, dijadikan kambing hitam, ditangkap, dan mendapatkan kekerasan.

“Tinggal ngantri aja ini. Tinggal nunggu giliran,” celetuk Iqbal.

Beberapa teman Iqbal yang duduk satu meja dengannya tertawa lepas mendengar ucapan tersebut. Candaan Iqbal merujuk ke penangkapan maupun kekerasan yang dilakukan aparat ke kawan-kawannya.

Malam itu, Iqbal, bersama teman-temannya, bertemu sapa selepas suatu rapat konsolidasi di Jakarta. Di antaranya ada Gema, Amel, dan Emon. Mereka semua mengenakan kaos hitam. Mayoritas percakapannya hanya berisikan canda gurau dan masalah keseharian—berapa harga tembakau yang mereka pakai, cara membuat minuman dari gula aren, hingga kisah tentang salah seorang teman yang tak punya ongkos untuk pulang dari Bandung ke Jakarta.

Dalam percakapan yang terpisah, Gema tertawa kecil mengingat sejumlah lelucon dari pengalaman menjadi korban kekerasan dan penangkapan oleh aparat yang kerap kali dilontarkan kawan-kawannya. Sejumlah pengalaman tersebut seolah menjadi pengalaman kolektif bagi Gema dan kawan-kawannya karena mayoritas dari mereka juga mengalaminya.

“Sudah sampai menyerap ke alam bawah sadar [pengalaman kekerasan dari aparat] karena jokes itu kan sebenarnya spontan ya. […] Kayak kita udah nggak perlu membicarakan itu lagi, tapi di tengah-tengah perbincangan bisa muncul jokes soal itu,” ungkapnya.

Sembari ditemani teh hangat manis, Gema bercerita ketika ia ditangkap polisi usai mengikuti aksi peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada 10 Desember 2019 di Jakarta.

Menjelang magrib, Gema bersama teman-temannya selesai aksi dan pulang dengan tetap berjalan beriringan. Gema berjalan ke arah Stasiun Sudirman sembari memegang bendera organisasi yang diikutinya. Tepat di belakang mereka, rombongan polisi mengikuti mereka dengan kendaraan.

Kondisi yang semula tertib berubah jadi kacau dalam sekejap. Bermula dari suara berdengung tinggi dari mobil pengurai massa (raisa) milik kepolisian. Suara itu bikin panik peserta aksi, mereka lari kocar-kacir, sementara pasukan polisi, sebagian tanpa seragam-mengenakan baju polo—menangkap dan memukuli para peserta aksi.

Gema terus berlari ke arah Sudirman, sementara suasana di sekitarnya sudah sangat sengkarut. Ia melihat beberapa peserta aksi ditangkap dan dipukuli. Gema sempat ditangkap dari belakang oleh seseorang, tetapi ia memberontak dan berlari lagi.

“Feeling gue udah bakal tetap ketangkap duluan karena yang tadinya cuma satu orang yang kejar, jadi tiga orang yang kejar,” kisahnya.

Kejar-kejaran pun berakhir. Polisi berhasil menangkap Gema, dan langsung melancarkan pukulan, beberapa kali menghujam ulu hatinya dari arah depan dan di kepalanya dari sisi kanan, kiri, dan belakang. Ia terpelanting dan menabrak sebuah mobil di belakangnya. Segalanya terjadi dalam waktu yang singkat.

“Pokoknya hampir dari semua penjuru gue kena [pukul] kecuali di bagian tangan dan kaki. Mungkin yang kayaknya gampang memar, nggak diincar sama mereka,” ujarnya.

Kemudian Gema dibawa oleh polisi yang mengeroyoknya ke mobil tahanan. Telepon genggamnya pun langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Di sana, ia melihat beberapa temannya yang juga sudah ditangkap. Ia bersama rombongannya pun dibawa ke Polres Jakarta Pusat.

Sementara Gema ditangkap, Amel tengah bersusah payah berlari-lari karena mengenakan rok terusan selutut. Ia awalnya tidak berniat untuk mengikuti aksi, dan baru datang ke lokasi saat aksi sudah bubar untuk menemui teman-temannya.

“Kamu bayangin, aku pakai sepatu yang gak nyaman, pakai dress selutut, sementara persis belakangku tuh gedor-gedor polisi yang naik motor. Akhirnya, pas yang di depan udah mulai pada lari, aku juga ikut lari,” kisah Amel mengenang peristiwa itu.

Dalam keadaan panik, Amel lari dan melompati pagar Gedung Sarinah. Sesampainya di depan McDonald Sarinah, ia berdiri mematung dan terdiam karena bingung. Tiba-tiba ada teman laki-lakinya yang menepuk dari belakang dan bicara ke Amel, “Lo ngapain di sini, buruan ikut gue aja.”

Mereka pun memasuki Mal Sarinah. Di sana, ia bertemu satu teman perempuan dan satu teman laki-lakinya yang lain. Nasib sial, ternyata sudah ada polisi yang berjaga di sana dan langsung menangkap mereka semua.

Teman laki-lakinya langsung dipiting lehernya oleh polisi, sementara Amel hanya dipegang bagian lengannya dan ditarik ke mobil tahanan. Para perempuan yang ditangkap hanya diarahkan untuk masuk ke mobil, sementara laki-laki dimasukkan ke mobil dengan cara didorong.

Sesampainya di Polres Jakarta Pusat, mereka sudah tak lagi mendapatkan kekerasan dari aparat. Mereka semua langsung diarahkan untuk tes urin dan diminta data pribadinya.

“Terus habis itu disuruh foto-foto. Foto tuh satu-satu. Nah, temenku yang cewek ini difoto berkali-kali sama satu polisi yang gak pakai seragam. Pas temenku bilang, ‘ngapain foto-foto?’. Terus kata polisinya, ‘emang kenapa? Terserah saya dong, saya polisi, terserah saya mau foto kamu atau ngapain,’ ngomong gitu ih bangsat banget,” ingatnya.

Namun, tak lama, mereka akhirnya dilepas setelah pendamping hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta datang menjemput mereka.

Kekerasan yang Berulang

Kejadian penangkapan itu tak bikin Amel jera. Ia merasa perlu ambil bagian dalam setiap aksi yang berkaitan dengan isu HAM. “Secara personal aku mau ikut bersolidaritas sama beberapa tema aksi, khususnya yang berkaitan sama HAM, aku concern untuk isu itu. Terus dengan kami bersolidaritas, aku gak merasa sendirian dalam isu ini,” ungkap Amel.

Karena alasan itu, Amel juga turut ambil bagian dalam aksi penolakan Omnibus Law di Bandung, pada Kamis (16/7/2020). Titik pertemuan aksi itu di Taman Cikapayang, Bandung, pada pukul 10.00 WIB.

Para peserta aksi mengenakan pakaian serba hitam-hitam. Amel pun sama, ia mengenakan kaos dan celana hitam, serta slayer hitam untuk masker. Ia melihat beberapa kawannya mengenakan balaclava. Sialnya, titik kumpul itu ternyata sudah dijaga polisi berseragam. Beberapa polisi juga mengenakan pakaian serba hitam sehingga sulit dibedakan dengan peserta aksi.

“[Polisinya] pakai kaos hitam juga jadi benar-benar nyaru gitu, pakai masker dan topi hitam,” ujar Amel.

Belum sempat aksi dimulai, polisi sudah menangkapi peserta aksi yang mengenakan pakaian serba hitam. Amel dan pacarnya menjadi dua orang yang pertama ditangkap. Seorang polisi membawa kamera dan merekam Amel. Muka Amel dan pacarnya pun disorot senter.

“Kita baru saja menangkap dua anarko,” kata Amel menirukan polisi itu.

Sementara itu, polisi lainnya bergerak menangkapi peserta aksi yang berlarian. Di sudut lainnya, sudah disiapkan dua mobil tronton besar untuk menampung seluruh peserta aksi yang ditangkap.

Satu per satu peserta aksi, termasuk Amel, dimasukkan dalam beberapa mobil tronton yang telah disiapkan. Polisi meminta peserta aksi perempuan untuk masuk mobil tanpa kekerasan fisik. Namun sepanjang penangkapan itu, polisi terus mengucapkan kalimat hinaan, “perempuan kok ikut ginian sih” atau “memang gak kasian sama orangtua”, dan seterusnya.

Sedangkan peserta aksi laki-laki habis dipukuli dan ditendang berulang kali. Bahkan ketika mereka sudah dikumpulkan dalam mobil, polisi masih terus memukuli beberapa peserta aksi.

“Aku yang merasa sedeg-degan itu karena aku merasa belum benar-benar pulih dari yang sebelumnya,” ujar Amel dengan suara yang merendah dan bergetar saat mengingat kejadian tersebut.

Gambaran detail peristiwa itu masih teringat jelas oleh Amel, mulai dari keadaan sesak dalam tronton tersebut karena dipenuhi oleh peserta aksi, berhimpitan seperti ikan sarden, sampai ada duduk di bawah. Dalam kondisi sesak seperti itu polisi tak henti-hentinya menghajar seorang teman Amel. Ia jadi bulan-bulanan, dipukul, ditendang berkali-kali karena mengenakan pakaian bertuliskan “ACAB”.

ACAB kerap dipahami sebagai singkatan dari bahasa Inggris: All Cops Are Bastards, yang bisa diterjemahkan sebagai “Semua Polisi Bajingan”. Istilah ini pertama kali muncul di negara Inggris tetapi cukup populer digunakan dalam aksi-aksi protes di Amerika Serikat.

“Aku juga pertama kali kan lihat itu dan itu depan mataku, sampai berdarah-darah gitu. Aku gak nyangka bakal terjadi di depan mataku karena selama ini ya tau dari cerita-cerita doang,” ungkap Amel.

Pengalaman buruk itu bikin Amel kehilangan rasa percaya kepada institusi kepolisian. “Kalau mau menuntut [masalah kekerasan aparat], gak tau mau menuntut ke siapa juga. Gak ada yang aku percaya di titik ini,” tegasnya.

Kekerasan seperti yang dirasakan dan dilihat Amel bukan kali itu saja terjadi. Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), kekerasan aparat yang terjadi di Jakarta setidaknya ada 606 orang korban penangkapan sewenang-wenang, 161 orang yang luka, serta 26 orang tewas, pada tahun 2019. Angka tersebut meningkat pada tahun selanjutnya, 2020, menjadi 1.384 penangkapan sewenang-wenang, 70 orang luka, dan 20 orang tewas.

Sebagian di antara kasus-kasus tersebut adalah penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok berbaju “hitam-hitam” atau yang beberapa kali diungkapkan pihak kepolisian sebagai anarko sindikalis.

Paranoia Hitam-Hitam

Paranoia aparat terhadap kelompok anarko sindikalis ini dilakukan secara berulang melalui serangkaian penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan. Bahkan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggandeng Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengidentifikasi dan mencari aktor di balik anarko sindikalis di Indonesia.

Di waktu yang berbeda dengan Amel dan Gema, Emon pernah ditangkap secara dalam aksi terkait isu ketenagakerjaan pada 16 Agustus 2019. Pagi itu, sekitar pukul 10.00 WIB di kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Emon hadir sebelum aksi mulai. Ia mengenakan pakaian hitam-hitam dengan jaket hitam bertuliskan “Antifa”. Dengan ciri-ciri yang dinilai oleh polisi sebagai anarko, ia pun langsung ditangkap. “Bahkan aksi belum mulai waktu itu,” ujarnya.

Emon langsung dibawa ke Polda Metro Jaya oleh aparat, telepon genggamnya pun langsung diambil secara paksa. Dalam perjalanan, ia sempat dipukul oleh dua aparat secara berulang di bagian kepala dan dada.

“Gue melihat aparat ya kalau mereka lagi ditugaskan, mereka tuh kayak habis ngobat anjir. Ngeliat kita bukan kayak manusia anjir, sudah kayak ngelihat apa ya, ngeliat sesuatu yang harus dihabisi. Gue sih ngerasanya gitu ya, mereka gak melihat massa aksi sebagai manusia,” ungkap Emon.

Dalam proses pemeriksaan, Emon disodori oleh sejumlah pertanyaan berkaitan dengan anarko sindikalis: apa itu anarko sindikalis? Siapa saja aktor di baliknya? Apakah mereka suka untuk merusak atau mencoret-coret properti lain? Bagaimana proses pencarian anggota barunya?

Emon berulang-ulang ditanya soal hubungan serikat buruh dan kelompok anarko. Polisi mewanti-wanti agar jangan sampai kelompok anarko menyusupkan “paham radikal” ke serikat buruh. Emon tak punya pilihan selain menjawab dan menjelaskan beberapa dari pertanyaan tersebut kepada polisi.

Pada hari yang sama, polisi juga menangkap peserta aksi lainnya. Emon pun dipaksa polisi untuk mengidentifikasi mana saja di antara peserta yang ditangkap itu yang anggota anarko.

“Ya gimana ya, masa gue disuruh identifikasi mana yang anarko, emang ada anarko ada capnya gitu ya,” ujar Emon sembari tertawa.

Kisah serupa juga dialami oleh teman Emon, yakni Nathan, dalam kejadian yang berbeda. Nathan ditangkap bersama rombongan mahasiswa dalam aksi May Day 2021 di Jakarta. Namun, begitu ditangkap, ia langsung dipisahkan dari yang lain karena penampilannya. Hari itu, ia juga mengenakan kaos hitam dengan gambar X-Men.

“Ya gue kan kelihatan paling beda dibandingkan massa yang lain kayak gue kan tatoan banyak sendiri, terus paling hitam [kulitnya],” kisah Nathan.

Ia dipukuli di bagian kepala dan perut, serta ditendang bagian kelaminnya. Aparat yang menangkapnya juga meneriakinya, “Lo pasti anarko. Awas saja kalau sampai ada anarko di sini, berarti lo yang ngajak,” kata Nathan menirukan omongan polisi.

Keburukan Polri Adalah Wajah Presiden

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menjelaskan bahwa sebetulnya seseorang tidak boleh untuk diadili hanya karena ideologi ataupun aliran politik yang dia miliki, termasuk dalam kasus anarko. Mereka baru bisa diadili apabila memang telah melakukan tindak pidana tertentu.

“Menurut saya, ini lagu lama ya, mencoba menciptakan musuh bersama. Ini mirip lah seperti narasi Taliban,” ujar Asfin saat dihubungi pada Minggu (20/6/2021).

Belum lagi, kata Asfin, sejumlah narasi buatan ini digunakan untuk memperburuk narasi terkait anarko. Misalnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana pernah bilang bahwa kelompok anarko mengorganisir keonaran dan penjarahan besar-besaran di pulau Jawa pada 18 April 2020 di tengah wabah Covid-19.

“Jadi orang yang bukan anarko dituduh anarko. Itu tahap pertama. Lalu anarkonya juga dipelintir menjadi begini-begini, padahal kan anarko kan ya pemikiran aja, biasa aja,” ujar Asfin.

Selain itu, jelas Asfin, juga terdapat sejumlah stigma-stigma yang dilekatkan kepada mereka. Salah satunya adalah mengenakan pakaian hitam. Kemudian penggunaan stigma tersebut seolah menjadi pembenaran bagi aparat untuk melangsungkan penangkapan dan kekerasan. Akhirnya, yang menjadi korban kekerasan aparat pun tak terbatas hanya pada kelompok anarko semata, tetapi juga seluruh peserta aksi yang mengenakan pakaian hitam.

Asfin menjelaskan bahwa sebetulnya peran aparat dalam aksi adalah menjaga massa aksi agar demokrasi bisa terjadi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, Asfin justru melihat aparat menjalankan peran yang berkebalikan dari tugasnya, ia justru kerap kali menjadi pihak yang menghalangi aksi, hingga melakukan penangkapan dan kekerasan terhadap peserta aksi.

“Tapi pertanyaannya ya, kalau pelakunya polisi, siapa yang mau menyelidiki polisi? Jadi semua lingkaran setannya seperti itu,” ujar Asfin.

Asfin menilai Kepala Polri seharusnya menjadi pihak yang bertanggungjawab atas permasalahan ini. Pasalnya, pola penghalangan aksi, penangkapan sewenang-wenang, hingga kekerasan yang dilakukan aparat kepada para peserta aksi memiliki pola yang serupa di berbagai kota dan dilakukan secara berulang.

“Nah, kalau begitu di atasnya Kapolri ya Presiden, siapa lagi?” ujar Asfin.

Asfin menegaskan saat Kapolri juga sudah tak mampu menangani, maka tak ada lagi yang berada di atas Kapolri secara struktural, kecuali Jokowi. “Jadi ya jelek buruknya Polri ini ya adalah wajah presiden,” tegas Asfin.

Soal sejumlah kekerasan dan target anarko dalam berbagai aksi ini, Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan pada prinsipnya prinsipnya, polisi bertugas mengamankan aksi demonstrasi. Ia pun menolak jika dituding mengincar anarko, melainkan setiap kasus yang terkait kriminalitas dan kejahatan jadi fokus polisi.

“Jadi bukan kelompoknya, tapi tindakannya,” kata Ahmad lewat sambungan telepon 29 Juni 2021.

Ia juga menegaskan, bahwa setiap tindakan polisi dalam pengamanan aksi demonstrasi sudah dilakukan sesuai aturan.

“Begini, tindakan Polri tentunya sudah sesuai dengan aturan Kapolri ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang mulai dari tahapan negosiasi. Nah tentu polri dalam mengamankan unjuk rasa mengedepankan tindakan preventif, juga pencegahan preventif,” katanya.

*Iqbal, Gema, Amel, Emon, dan Nathan bukanlah nama asli mereka. Nama disamarkan untuk melindungi identitas narasumber.

Tulisan ini adalah bagian dari serial reportase #PercumaLaporPolisi yang didukung oleh yayasan Kurawal.