Saya masih ingat beberapa fragmen demonstrasi mendukung pengesahan RUU Keistimewaan Yogyakarta sepuluh tahun silam. Salah satu yang paling membekas ketika gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Jalan Malioboro digeruduk para pendukung keistimewaan. Saat itu salah seorang staf kantor DPRD segera mencopot plang-plang penanda kantor fraksi tiap partai, terutama Partai Demokrat, ketika massa memasuki halaman kantor.

Para staf khawatir, jika massa tak terkendali, bakal melakukan sweeping terhadap siapa dan apa pun yang terkait partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Beberapa ada anggota DPRD dari Fraksi Demokrat masih bertahan di ruangan mereka, beberapa lainnya sudah meninggalkan kantor.

Tensi sentimen terhadap Partai Demokrat saat itu sedang tinggi. Presiden SBY dan Partai Demokrat punya tawaran berbeda dalam draf RUU Keistimewaan. Keraton dan Sultan Yogyakarta hanya akan mengurusi kebudayaan, bukan politik. Gubernur DIY harus melalui pemilihan seperti daerah lainnya, bukan penetapan.

Internal Partai Demokrat Yogyakarta juga pecah sejak RUU Keistimewaan bergulir di DPR RI. Adik Sri Sultan Hamengku Buwono X, GBPH Prabukusumo, saat itu Ketua DPD Demokrat Yogyakarta, memutuskan mundur pada akhir 2010 karena perbedaan sikap politik pribadi dengan sikap DPP Partai Demokrat. Di akar rumput, para pendukung Demokrat berpaling karena tidak sepakat keputusan partai.

Imbas draf itu berbuntut panjang. Partai Demokrat di Yogyakarta dicap “pengkhianat”. Pun ketika SBY melawat ke Istana Presiden Yogyakarta pada Mei 2012. Ratusan massa dari Sekretariat Bersama Keistimewaan Yogyakarta menggelar aksi penolakan di depan Gedung Agung. Sekber Keistimewaan adalah sebutan payung untuk semua organisasi dan gerakan dari berbagai latar belakang yang mendukung posisi Sultan dan Pakualam ditetapkan otomatis sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Bila mengingat peristiwa itu, saya berpikir, orang-orang Partai Demokrat adalah orang yang berani. Saat itu nyaris tidak ada satu pun yang berani menyuarakan setuju dengan Partai Demokrat, kecuali segelintir kadernya. Saya pun tak berani, meski saya sepakat dengan pemilihan sebagaimana draf awal RUU Keistimewaan.

Alasan saya setuju dengan Demokrat sederhana: Penetapan Gubernur membuat warga Yogyakarta kehilangan kesempatan memiliki pemimpin terbaik dan progresif di masa depan, yang mungkin akan mendatangkan banyak perubahan untuk Yogyakarta. Misalnya, menaikkan Upah Minimum atau mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan yang sudah mengakar.

Desakan dari rentetan aksi massa pro-penetapan akhirnya gol juga. Pada 31 Agustus 2012, RUU Keistimewaan disahkan menjadi UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta oleh Presiden SBY, yang akhirnya sepakat bahwa Gubernur Yogyakarta ditetapkan, bukan dipilih.

Keistimewaan untuk Menyejahterakan Rakyat Cuma Slogan

Nasi sudah menjadi bubur. UU Keistimewaan pun sudah sepuluh tahun berjalan. Secara kasat mata, UU Keistimewaan membawa perubahan di beberapa sudut Kota Yogyakarta, yang mudah terlihat adalah kawasan Tugu Yogyakarta hingga Alun-Alun Utara.

Kawasan yang jadi ikon pariwisata Yogyakarta itu berubah banyak. Penataan kawasan untuk mempercantik Tugu Yogyakarta dilakukan dengan memasang batu-batuan mengelilingi tugu dan menghilangkan kabel-kabel yang berseliweran di atasnya.

Pedestrian di jalan Mangkubumi hingga Malioboro juga dirombak. Kini tak ada lagi pedagang kaki lima dan parkiran di trotoar Malioboro. Pintu kantor Gubernur pun dikembalikan menghadap selatan. Titik nol juga mengalami perubahan, jalan aspal diganti batu-batuan. Sementara Alun-Alun Utara baru-baru ini dipagari besi. Lahannya yang dulunya dirimbuni rumput dan jadi areal ruang terbuka kini ditimbun pasir, konon demi menyimbolkan “kemuliaan”.

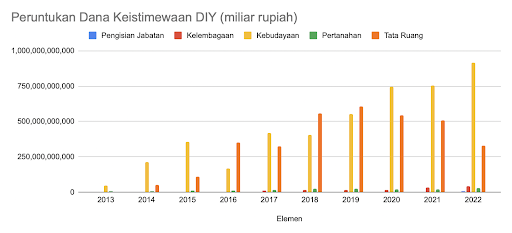

Semua perombakan yang kasat mata ini buah dari dana keistimewaan alias Danais yang diberikan pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari UU Keistimewaan. Nilainya cukup fantastis. Sepanjangan 2013 hingga 2022, mencapai Rp8 triliunan. Tahun ini, Danais Yogyakarta sebanyak Rp1,3 triliun.

Dengan anggaran sebesar itu, membuat perubahan tata ruang terbukti mudah dilakukan. Tapi, perihal tak kasat mata, yang tersembunyi di balik jorjoran pembangunan Yogyakarta, tak banyak berubah.

Selama 10 tahun UU Keistimewaan, urusan kesejahteraan masyarakat selalu jadi urusan buncit meski selalu diucapkan lebih dulu. Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di daerah istimewa ini tak banyak berubah.

Setelah UU Keistimewaan disahkah, Sri Sultan HB X menegaskan tujuan keistimewaan adalah menyejahterakan rakyat. “Ada tiga pilar menuju masyarakat yang sejahtera, yakni Keraton, Kampus, dan Kampung, dengan menyatukan visi dan misi yang strategis serta motivasi tinggi sehingga tujuan menyejahterakan masyarakat akan cepat terealisasi,” kata Sultan kala itu.

Pernyataan itu sering kali diulang-ulang ketika bicara tentang keistimewaan. Sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Keistimewaan, salah satu tujuan keistimewaan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi, amanat ini masih jauh panggang dari api.

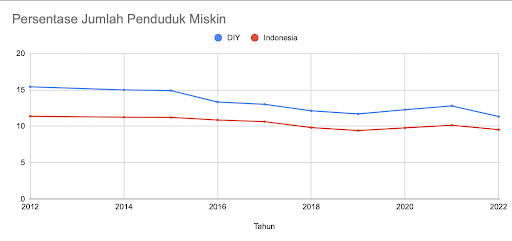

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah orang miskin dan persentase penduduk miskin di Yogyakarta dari 2013 hingga 2022 tidak mengalami penurunan signifikan, dan lebih buruk dari angka nasional. Kondisi ini dibarengi indeks ketimpangan yang meningkat di Yogyakarta sejak UU Keistimewaan disahkan.

Ini masalah klasik, tapi selalu gagal dibenahi. Padahal, UU Keistimewaan memberikan kekuasaan bagi gubernur seumur hidup melakukan perubahan kebijakan yang signifikan, tanpa memperhitungkan urusan politik elektoral.

Janji keistimewaan untuk kesejahteraan rakyat sejak semula diingkari lewat politik anggaran yang tidak menyentuh urusan kesejahteraan.

Sejak 2013-2022, alokasi dana keistimewaan masih berkutat pada seremonial kebudayaan dan penataan ruang. Pemaknaan anggaran untuk kebudayaan menjadi sempit sehingga yang terlihat hanyalah festival dan pagelaran kebudayaan, pentas kesenian, produksi berbagai film, hingga pembelian banyak gamelan.

Misalnya, untuk anggaran gamelan. Berdasarkan pencarian data dari LPSE DIY sepanjang 2015-2022, terdapat 50 proyek tender dan non-tender yang sudah selesai terkait kata kunci “gamelan” dengan nilai mencapai Rp72,9 miliar.

Proyek tata ruang penataan ruang Tugu Yogyakarta, misalnya, menghabiskan anggaran Rp9,5 miliar dari Danais.

Jumlah itu sedikit jomplang jika dibandingkan Program Desa Preneur, misalnya. Dalam penelusuran data di LPSE DIY dan SIRUP LKPP dengan kata kunci “Desa Preneur”, anggarannya hanya Rp4,04 miliar (Data yang tercatat hanya periode 2019-2022).

Ketimpangan Tertinggi se-Indonesia. Keistimewaan untuk Siapa?

Sementara itu, evaluasi atas pelaksanaan UU Keistimewaan di bawah kepemimpinan Sri Sultan HB X sudah dilakukan.

Pada 2020, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengulas penggunaan dana keistimewaan. Secara umum, menurut mereka, pengelolaan dana keistimewaan sudah dilakukan dengan baik. Hal serupa tercatat dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, satu hal yang menjadi catatan BAKN adalah alokasi dana keistimewaan yang belum mampu mewujudkan kesejahteraan.

“Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY pada 2019 merupakan tertinggi secara nasional, yaitu 0,423. Alokasi Dana Keistimewaan belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat DIY.”

Evaluasi serupa disampaikan Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DIY, Eko Suwanto, yang menyarankan alokasi dana APBD dan dana keistimewaan difokuskan untuk menjawab masalah kemiskinan dan ketimpangan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta penciptaan lebih banyak lapangan kerja.

“Masalah kemiskinan jadi persoalan DIY. Ketimpangan masih di atas angka 0,4. Butuh kerja keras mengatasinya. Selain itu, harga bahan pokok naik, sementara daya beli turun, sehingga harga sulit terjangkau,” kata Eko Suwanto pada 10 Agustus 2022.

Tren ketimpangan di provinsi istimewa ini konsisten tak berubah. Nilai rasio Gini DIY konsisten di atas 0,4. Pada Maret 2022, dari rilis Badan Pusat Statistik, Yogyakarta adalah provinsi dengan ketimpangan tertinggi secara nasional. Rasio Gini menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk secara menyeluruh. Nilainya antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, tingkat ketimpangannya diasumsikan semakin tinggi.

Selama sepuluh tahun, masalah kesejahteraan ini belum juga terpecahkan. Evaluasi juga sudah disampaikan kepada gubernur, tapi tidak ada realisasi yang signifikan.

Evaluasi itu pun tidak berdampak pada politik elektoral. Sultan toh tetap ditetapkan sebagai Gubernur DIY 2022-2027 pada 10 Agustus 2022, dan akan seterusnya begini.

Di daerah lain, jika seorang gubernur tidak bisa melaksanakan janjinya, ia bisa dikoreksi dengan tidak dipilih lagi pada periode berikutnya, dalam proses pemilihan kepala daerah yang terbuka dan partisipatif. Itu bentuk evaluasi yang bisa dilakukan masyarakat. Masyarakat punya kesempatan menentukan pemimpinnya yang dirasa bisa membawa perubahan.

Hal ini tidak bisa terjadi di Yogyakarta. Menggugat posisi sultan sebagai gubernur adalah sebuah tindakan melawan UU Keistimewaan. Pertanyaannya, bagaimana cara masyarakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan UU Keistimewaan agar tujuannya benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat? Bagaimana memastikan sultan sebagai gubernur menuruti amanat keistimewaan?

Kondisi kini sudah berubah. Keberanian sebagaimana pendukung Partai Demokrat yang melawan arus saat penggodokan RUU Keistimewaan, 10 tahun lalu, kini tidak akan berguna lagi. Selantang apa pun kritik disampaikan tak akan berarti jika tak berujung pada perubahan—kecuali ada revisi UU keistimewaan.

Mungkin pelan-pelan, mimpi berharap UU Keistimewaan untuk kesejahteraan rakyat Yogyakarta harus dikubur, sebagaimana kita sudah mengubur mimpi menjadi gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 10 tahun lalu.