“Aku taktiknya pas isi formulir pendaftaran di depan nama ditambahi Ny. Jadi petugasnya manggil Nyonya [Tarno]. Begitu lihat aku yang datang, langsung ta bilangin, ‘E.. ini saya pakai tubuh suami saya, mbak. Tertawa mereka…,” kata YS ketika menceritakan pengalamannya pergi ke fasilitas kesehatan.

“Tarno” adalah samaran untuk nama yang tertera di KTP seorang waria senior yang aku panggil “mbak YS” dalam tulisan ini. Nama asli pilihan beliau aku samarkan untuk melindunginya dari kemungkinan persekusi.

Potongan cerita soal nama tersebut terngiang di benakku. Saat mendengar cerita mbak YS, aku merasa takjub dan teringat momen ketika aku berada di situasi yang kurang nyaman.

Juli lalu, aku kembali menyambangi stasiun kereta api setelah tiga tahun tidak bepergian menggunakan kereta. Bunyi peluit kereta api riuh rendah, berkompetisi dengan debaran jantungku. Menyerahkan KTP kepada orang asing sering membuatku cemas dan takut.

“Maaf, ini kok beda ya nama di KTP sama nama di boarding pass? Kalo beda gini, nggak bisa masuk ke dalam area stasiun,” kata petugas stasiun.

Dengan terburu-buru, aku menjawab, “Ini saya, mbak. Emang namanya beda sama di KTP. Cuma NIK-nya sama.”

Petugas kembali mengucap, “Iya. tetep nggak bisa. Harus sama di KTP.”

“Iya. Ini dengan saya sendiri, mbak,” jawabku sembari membuka masker dan menunjukkan muka kepada petugas.

Setelah membuktikan, ia berkomentar pendek. “Oh.. ganti nama ya?”

Aku mengiyakan dan bergegas masuk ke area dalam stasiun.

Bagi transpuan, persoalan nama tidak bisa dikatakan sebagai “apalah arti nama”. Nama adalah soal mendasar. Kebanyakan transpuan tidak nyaman dipanggil dengan nama yang tertera di KTP. Dalam bahasa Inggris itu disebut deadnaming karena seseorang dipanggil menggunakan nama yang oleh mereka sudah dianggap ‘dead’ atau mati.

Seperti kita ketahui bersama, persoalan identitas gender di Indonesia masih dianggap tabu. Ketika individu mengidentifikasi diri sebagai transgender, penolakan dari keluarga merupakan permasalahan umum. Tanpa dukungan dan penerimaan diri dari keluarga, sebagian dari mereka memilih pergi meninggalkan rumah demi mengurangi tekanan dari lingkungan sosial terkait pilihan hidup mereka. Akibatnya ada yang harus putus sekolah dan tidak memiliki KTP.

Berkat perjuangan sejumlah waria yang bekerja di lembaga advokasi, akhirnya mereka bisa punya KTP. Ini sangat membantu, namun gender pada KTP tidak bisa diubah. Itu sebabnya walau sudah punya KTP, tetap ada halangan psikologis yang dihadapi waria saat mengunjungi fasilitas kesehatan. Mereka enggan dipanggil berdasarkan rujukan gender sesuai nama di KTP yang bukan nama sebenarnya kini. Fenomena itu disebut misgendering, penanda gender yang salah digunakan untuk merujuk atau memanggil seseorang.

Cerita Pendek Tentangku: Gigi

Aku dibesarkan sebagai laki-laki dalam sebuah keluarga besar di kota kecil di Jawa Barat. Mereka memberikan permainan apapun yang kupilih dan menyematkan panggilan “nang” sejak kecil karena secara biologis aku mempunyai penis. Namun, sedari kecil aku sudah meyakini diri sebagai perempuan sehingga nyaman berekspresi feminin layaknya adik perempuanku. Aku sudah merasa berbeda dengan anak laki-laki pada umumnya.

Pada usia 18 tahun, aku memilih pindah untuk kuliah sekaligus memulai identitas baru. Tepatnya pada 2017, aku merantau dari Jawa Barat menuju Yogyakarta dengan alasan melanjutkan pendidikan. Aku ingin pergi menjauh dari rumah karena ingin memulai hidup merdeka dan bahagia sebagai perempuan.

Di tahun pertama perkuliahan, aku masih berekspresi maskulin sembari beradaptasi dengan lingkungan baru. Lalu di tahun kedua, aku mulai memberanikan diri untuk bertransisi dengan ekspresi gender seperti memanjangkan rambut, berpakaian feminin, dan mulai berdandan. Hingga akhirnya aku memutuskan membuka identitas gender dan seksualitasku kepada orang terdekat, dimulai dari lingkungan kampus. Setelah aku bercerita, mereka mulai memahami dan menerima keputusan yang kupilih.

Kenapa aku berani terbuka dengan mereka? Menurutku, pemikiran di lingkungan kampus jauh lebih terbuka terhadap perbedaan. Walaupun tidak semua bisa menerima, setidaknya aku sudah jujur dan tidak lagi membohongi diri sendiri.

Setelah dari sana, barulah aku membuka diri pada sahabat terdekat dan teman masa SMA. Perlahan mereka juga menerima dan mendukung pilihan hidupku.

Pada akhirnya aku memberanikan diri terbuka pada keluarga. Toh cepat atau lambat mereka pasti akan mengetahui pilihan hidupku ini. Aku harus menerima kenyataan mereka kecewa dengan keputusan hidupku sebagai perempuan. Komunikasi kami memburuk dan sedikit menjauh.

Aku pikir itu wajar. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa memahami keputusanku. Mungkin semua membutuhkan waktu. Pelan-pelan aku belajar untuk saling memahami dan menjelaskan kepada orangtua terkait pilihan hidup yang kujalani. Meski di awal berat bagi mereka untuk menerima, hubunganku dengan keluarga inti perlahan berangsur membaik, terutama dengan ibu.

Akhirnya aku memutuskan menetap di Yogyakarta, menjalani hidup sebagai perempuan dengan lebih merdeka dan berbahagia.

Pada Juli lalu, aku terpilih mengikuti pelatihan Perempuan Berdaya di Media yang diselenggarakan oleh Project Multatuli dan Yayasan Hivos di Jakarta. Dari pelatihan tersebut, aku mendapatkan beasiswa membuat peliputan karya tulis. Aku kemudian berpikir mewawancarai beberapa teman-teman waria di Yogyakarta untuk menggali pengalaman mereka tentang KTP dan akses layanan kesehatan.

Cerita Mbak YS dan Mbak Rhisma

Pertengahan Agustus merupakan pertemuan pertamaku dengan Mbak YS. Pertemuan yang berkesan dan menyenangkan. Siang itu, aku berkunjung ke salah satu kantor LSM dengan fokus pada kesehatan reproduksi untuk ikut berkegiatan. Momen Agustusan ternyata juga dirayakan oleh komunitas waria. Mereka mengadakan beberapa perlombaan.

“Meskipun kita belum merdeka, pura-pura ngerayain!” seloroh salah satu waria.

Selesai lomba, aku dan Mbak YS menepi. Mbak YS berkata tahun 1994 merupakan masa ia menerima dirinya sebagai seorang waria. Selain berdandan feminin, ia mulai berkomunitas, berkumpul dan mejeng dengan sesama waria dengan harapan ia bisa bertahan dan memenuhi kebutuhan kehidupan hariannya. Pada akhir 1994, ia bosan dengan kehidupan yang menurutnya monoton.

“Sore bangun tidur, aku mandi, bersih-bersih, persiapan dandan. Malam aku mejeng, pulang pagi. Bosen, kan. Akhirnya, pikiranku terbuka. Akhir tahun 90-an, aku mulai masuk PKBI DIY dan belajar dengan relawan yang lain terkait advokasi seksualitas dan gender, kesehatan seksual, dan reproduksi. Dengan beragam latar belakang pendidikan mereka yang berbeda, ada banyak relawan waktu itu, mahasiswa psikologi atau ilmu-ilmu sosial. Aku diberi kesempatan untuk belajar bersama mereka dan mungkin mereka juga belajar banyak dari pengalaman aku juga.”

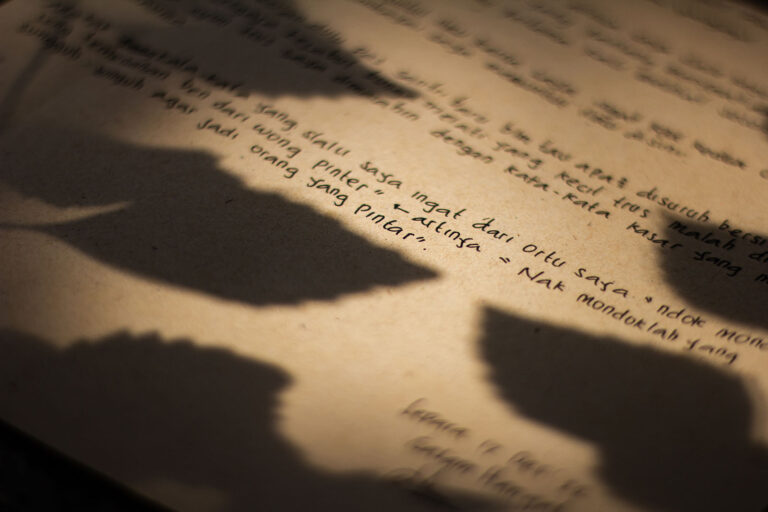

“Proses-proses belajar itu akhirnya membentuk aku. Aku bisa menjadi pribadi yang lebih berani, lebih terbuka, dan bisa menghargai perbedaan. Karena sebelumnya, aku itu pribadi yang pemalu. Maka itu menjadi penting agar kita terus belajar dan menambah pengetahuan, walaupun sumbernya dari mana saja.”

Di tahun 1999, mbak YS mendapat pekerjaan formal pertama kali sebagai petugas lapangan PKBI DIY melayani komunitas waria yang ada di Yogyakarta. Menurutnya, mengkoordinir komunitas dengan jumlah besar itu sulit karena pengalaman di lapangan memiliki banyak hambatan dan risiko tersendiri.

Aku bertanya pada Mbak YS tentang kebijakan baru dari pemerintah terkait bantuan kemudahan pembuatan KTP bagi transgender. Mbak YS menyambutnya dengan senang hati. Baginya, memiliki KTP merupakan penanda ia diakui sebagai warga negara.

Sebelumnya, ia tidak memiliki KTP selama 14 tahun. Persisnya sejak 1994 hingga 2008. Ia kemudian sadar setiap individu perlu memilikinya karena segala perkara https://projectmultatuli.org/wp-content/uploads/2021/06/5668A357-39CA-4B12-902A-DAE1F707FCD7-1.jpegistrasi selalu mencantumkan keharusan data identitas diri.

Pada kesempatan lain, aku bertemu mbak Rhisma. Ia juga memiliki pengalaman bekerja mengurus jaringan komunitas waria di Yogyakarta.

Ia berperan sebagai staf dan petugas lapangan Yayasan Kebaya (Keluarga Besar Waria Yogyakarta), sebuah yayasan yang bergerak dalam layanan kesehatan (khususnya ODHA waria), keberagaman gender, dan pemberdayaan waria lansia. Tugasnya membantu sesama waria agar mendapatkan akses kesehatan dengan melakukan pendataan. Menurutnya, sudah ada 98% database sesama waria se-DIY yang masuk ke Yayasan Kebaya.

“Ada sebagian teman-teman waria yang belum punya identitas dan mereka kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan. Terus, aku coba mengadvokasi supaya mereka bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara.”

Mbak Rhisma mengatakan sebenarnya kantor kependudukan di Sleman tidak menghambat proses pembuatan KTP bagi waria yang tidak memiliki KTP.

“Pergi dari rumah, nggak bawa apa apa. Kebanyakan alasan mereka, ya gitu,” kata Mbak Rhisma.

Cerita Bunda Yolla dan Lala

Orang ketiga yang kuajak berbincang adalah Bunda Yolla, pejuang advokasi dan pengurus komunitas di Ponpes Waria Al Fatah.

Bertempat di sebuah kos-kosan yang dihuni oleh sesama waria, Bunda Yolla mengajakku singgah di salah satu kamar yang ia sewa. Ia mulai menceritakan pengalaman pribadinya. Bunda Yolla mengungkapkan sejak SD ia meyakini bahwa dirinya adalah seorang waria. Kenyataan ini sulit dipahami keluarganya. Ia sempat diusir. Kemudian, ia tinggal bersama temannya, seorang waria yang memiliki salon di Medan.

“Jadi apa waria nanti itu bisa dilihat ke mana dia pergi pertama kali dari rumah. Maksudnya gini, kalau dia begitu pergi, diusir kan sama keluarganya, terus ke salon maka dia akan punya kemampuan nyalon, make up, potong rambut. Tapi kalau ke pekerja seks, ya dia akan menjadi pekerja seks. Karena mungkin soal pengalaman dan kesempatan ya.”

Ucapan Bunda Yolla menyadarkanku akan kesempatan yang kumiliki saat ini. Aku bisa melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi, sedangkan di luar sana, tidak sedikit waria putus sekolah setelah meninggalkan rumah karena kurangnya penerimaan dan dukungan dari orang-orang terdekat mereka.

Pada tahun 80-an, Bunda mendengar betapa tersohornya Taman Lawang di Jakarta. Kata orang, itu surganya para waria. Sempat ada ucapan bahwa apabila kamu merasa cantik tapi belum menginjakkan kaki di Taman Lawang, artinya kamu belum diakui sebagai seorang waria cantik. Bunda Yolla berangkat dari Sumatera Utara menuju Jakarta dengan bus. Harga tiket bus waktu itu masih Rp18 ribu. Ia bertemu sesama waria yang menjajakan diri di Taman Lawang dan mengikuti jejak mereka.

“Suatu ketika ada penolakan dalam diri saya dan terpikir, apakah selamanya saya akan seperti ini?”

Pada 1998, Bunda Yolla berpindah lagi. Ia memilih menetap di Yogyakarta dan mengaku meninggalkan pekerjaan yang dulu sering ia lakukan. Ia merasa jenuh selain juga harus bersaing dengan waria muda cantik.

Kepada keluarga, Bunda Yolla membuktikan keberadaannya dengan membiayai sanak saudaranya hingga lulus pendidikan tinggi dengan usaha keras yang ia lakukan, seperti mengamen. Pada akhirnya, keluarganya menerima dirinya dengan tangan terbuka meskipun itu membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Pada 2009, ia mempunyai KTP. Sebelumnya, ia harus mencari celah untuk hal-hal administratif yang berkaitan dengan kartu identitas. Menurutnya, kebijakan baru pemerintah sangat memudahkan teman-teman waria membuat kartu identitas.

Aku juga berbincang dengan waria muda, Lala.

Sejak kecil Lala sudah merasa dirinya berbeda. Ia bingung dengan dirinya. Kemudian ia mencari informasi mengenai seksualitas hingga ia menemukan istilah LGBT. Ia pun mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas. Namun, saat itu ia belum mengidentifikasi sebagai transpuan. Sekitar dua tahun lalu, ia mengakses sebuah layanan kesehatan karena keluhan gangguan tidur. Ia mendapat rujukan untuk menemui psikolog. Ia sempat berganti psikolog satu kali, hingga bertemu yang kedua yang dia rasa cocok.

Tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa ia bisa mengidentifikasikan diri sebagai transpuan. Berkat konsultasi dengan psikolog, ia mendapat penguatan dan mampu menerima diri sepenuhnya sebagai transpuan. Lalu ia melakukan keputusan melakukan transisi medis seperti terapi hormon dan sosial. Ia juga bisa meyakinkan ibunya untuk menerima dan mendukung keputusannya.

Lala memiliki KTP, tetapi nama tertera masih nama yang biasa dipakai laki-laki.

“Anehnya aku ini ya, kalo ke psikolog, biarpun nama di KTP-ku masih laki-laki, aku full berekspresi feminin. Cuma pas aku ke rumah sakit, ketemu psikiater, aku selalu berekspresi maskulin, laki.”

“Karena mamah sih. Mamah bilang sama aku, ‘Dek, kalo pergi ke tempat penting kaya harus menunjukkan KTP, misal, rumah sakit, tolong jadi dirimu sesuai di KTP, biar orang nggak bingung,” kata Lala.

“Menurutku orang nggak akan bingung, karena aku berganti penampilan. Tapi ya udah, aku nurut aja. Toh lagian di rumah sakit aku cuma sejam, nggak seharian atau lama. Jadi ya udah.” kata Lala.

Ia sempat mendapatkan diskriminasi dari tempat kerja lamanya karena tempat kerjanya tidak menerimanya bertransisi feminin, seperti berdandan dan berpakaian perempuan. Atasannya menuntut dia berekspresi maskulin dan ini menimbulkan konflik dalam dirinya. Akibatnya, Lala membutuhkan lebih banyak konseling, hingga dua kali dalam seminggu.

Setelah keluar dari pekerjaan lamanya di coffee shop, ia pindah kerja ke salon di mana ia lebih bebas mengekspresikan identitas gender sesuai keinginannya lewat riasan make up, pakaian perempuan, dan rambut wig yang biasa dia pakai.

Di tempat kerja yang baru, ia selalu mencoba untuk memastikan apakah pelanggan yang datang nyaman apabila ia yang melayani. Ia menuturkan juga bahwa ia menghargai keputusan pelanggan dan tidak mempermasalahkan apabila mereka tidak berkenan untuknya melayani pelanggan.

* * *

Bagi seorang waria, nama bisa berarti segalanya: berkaitan erat dengan identitas, pengalaman, dan bukti eksistensi waria yang diakui sebagai warga negara. KTP bagi sebagian orang terlihat sepele, namun untuk waria bisa mempengaruhi kehidupan mereka, seperti kemudahan untuk mengakses layanan publik, memberi kesempatan berjejaring dengan komunitas lain, serta memberi peluang untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan bagi mereka.

Aku banyak belajar dari perbincangan dengan empat teman-teman waria yang kutemui. Kisah mereka mengajarkan kita untuk saling menghargai, menghormati, dan mengasihi sesama manusia. Sebab, kita tidak pernah tahu kesulitan dan hambatan apa yang sedang mereka hadapi dalam menjalani kehidupannya.

Semoga melalui tulisanku ini, aku bisa memberikan informasi tambahan bagi para pembaca tentang lika-liku hidup yang dijalani oleh teman-teman waria.

Artikel ini merupakan hasil beasiswa peliputan “Perempuan Berdaya di Media” yang diadakan oleh Project Multatuli dan Yayasan Hivos dalam kemitraan program We Lead yang didukung oleh Global Affairs Canada.