Pemerintah menargetkan upaya revitalisasi Sungai Citarum selesai tahun ini. Kualitas air meningkat, sampah terkelola, dan penghijauan kembali terjadi. Namun, tujuh tahun berlalu, tidak ada perubahan signifikan dari program yang menghabiskan dana triliunan rupiah itu. Limbah dari pabrik-pabrik di sekitar sungai masih membanjiri, timbunan sampah padat juga belum teratasi.

JEJAK BANJIR membekas di perabotan di rumah Sumi. Tempat tidurnya juga pernah jadi korban luapan air sungai setiap musim penghujan tiba.

Sumi (45), bukan nama sebenarnya, tinggal di Kampung Balekambang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rumahnya berbatasan langsung dengan pabrik tekstil. Di dekatnya juga mengalir Sungai Citarum.

Setiap hujan turun, air sungai meluap dan masuk ke rumah warga di kampung. Bukan hanya limbah sungai yang terbawa air banjir. Tumpahan dari kolam penampungan limbah di pabrik juga kerap terbawa.

“Itu karena di pabrik ada kolam penampung air, tapi nggak cukup menampung, jadi airnya tumpah ke sini,” kata Sumi.

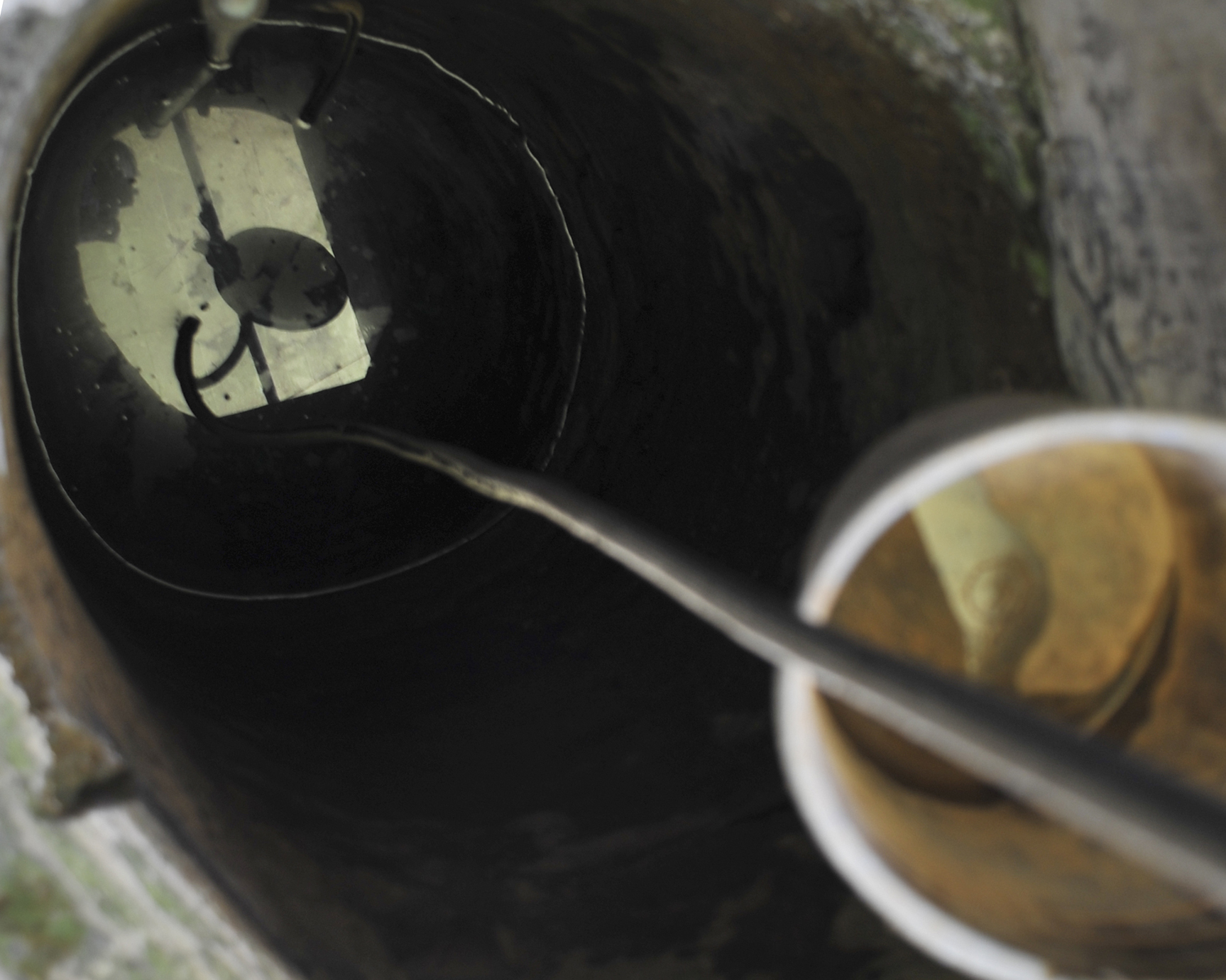

Sudah hampir dua dekade Sumi tinggal di sana. Sepanjang itu pula, ia tidak pernah mudah mendapatkan akses ke air bersih. Air sumur di dekat rumahnya sempat jernih, tetapi itu hanya bertahan sebentar saja sebelum berubah menjadi keruh dan berbau tidak sedap.

“Pernah dites, kalau pakai air itu buat teh, warnanya langsung hitam, jadi jelas nggak bisa dipakai untuk minum,” kata Sumi. Untuk kebutuhan memasak dan minum, ia dan keluarganya terpaksa membeli air galon. Dulu harga galon sekitar Rp3.000, namun kini sudah melonjak menjadi Rp6.000.

Dulu, Sumi pernah bekerja di salah satu pabrik di dekat rumah. Ia memutuskan berhenti dan membuka usaha jahit rumahan. Sementara, suaminya bekerja sebagai buruh lepas di salah satu pabrik tekstil.

Sebagian besar warga di Kampung Balekambang menggunakan air sumur untuk mencuci pakaian, lanjut Sumi. Kendati tidak menggunakannya untuk konsumsi langsung, namun, kontak dengan air tercemar secara terus-menerus itu juga membawa dampak bagi keluarganya. Anak-anaknya kerap mengeluhkan gatal-gatal di kulit, hingga lama-kelamaan mereka terbiasa dengan rasa itu.

Bukan hanya masalah air, Sumi juga harus menghirup polusi udara dari asap pabrik yang beroperasi 24 jam, meski sejak beberapa tahun terakhir, bau asap pabrik mulai berkurang.

Ia menduga bau asap pabrik dan polusi dari industri yang dihirup selama bertahun-tahun itu menjadi salah satu penyebab anak keduanya, yang kini duduk di bangku SMP, didiagnosis dengan penyakit asma.

Dikutip dari BandungBergerak, tahun lalu, pemerintah melakukan upaya pengendalian sampah di Citarum dengan membangun insinerator sampah yang disebut Motah atau Mesin Olah Runtah. Sampah-sampah dari kawasan permukiman dan sekitar dibakar dalam Motah dan menghasilkan asap berbau dan abu yang berterbangan (FABA/fly ash bottom ash), mirip seperti polusi dari batubara.

“Dulu, dia nggak pernah ada asma, tapi sekarang mulai sering batuk, mungkin karena sudah terlalu lama tinggal di sini,” ujarnya.

Petugas kesehatan di puskesmas terdekat rumahnya pernah mengatakan kebanyakan warga Balekambang yang berobat didiagnosis dengan gangguan pernapasan.

***

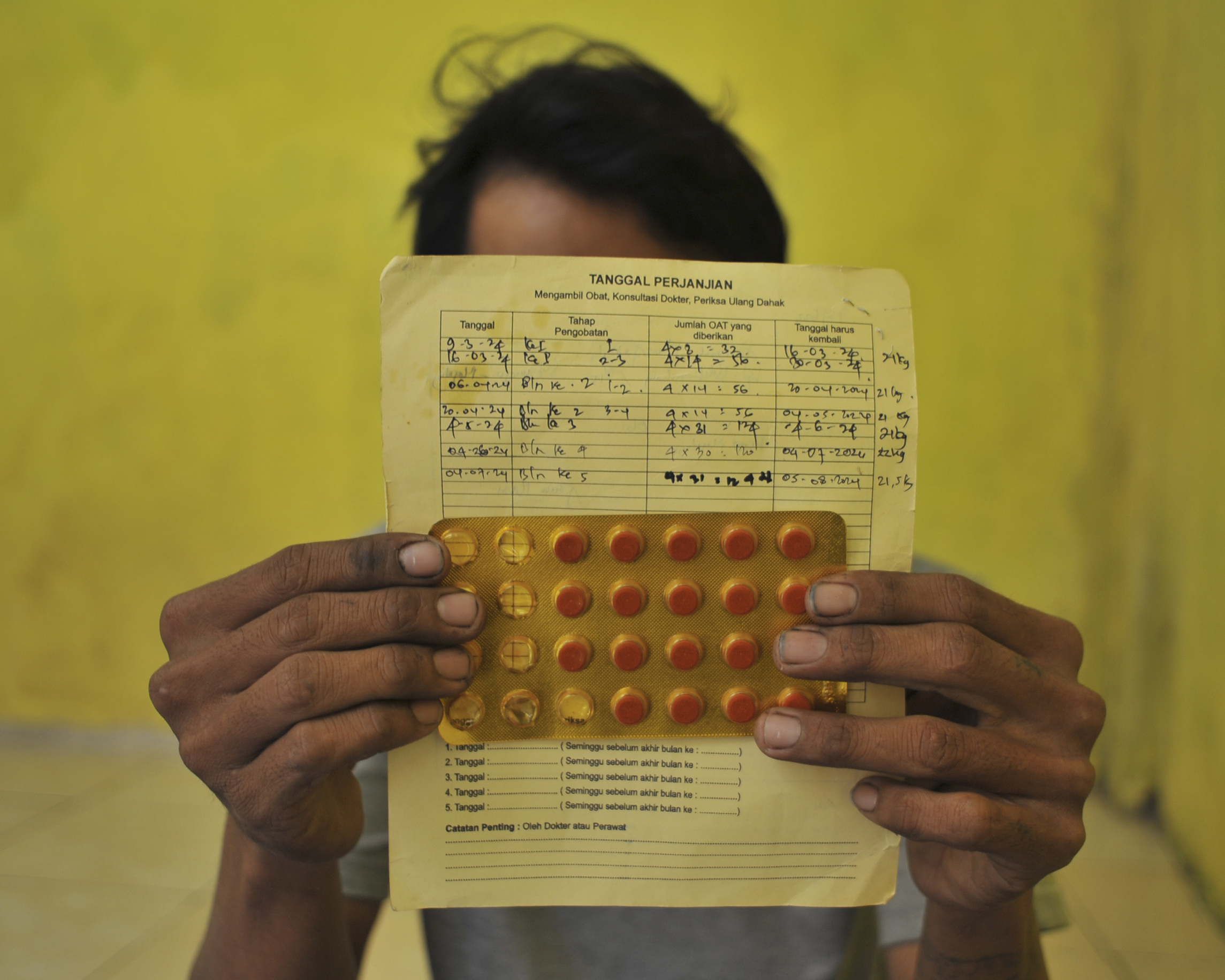

Gangguan pernapasan juga dialami anak-anak Jajang (33), warga lain di Kampung Balekambang. Kedua anaknya, 13 dan 8 tahun, didiagnosis tuberkulosis (TB paru).

Awalnya, Jajang mengira anak-anaknya sakit karena kebiasaannya merokok. Ia memutuskan berhenti merokok, tetapi kesehatan anaknya tak kunjung membaik. Ia menduga, asap pabrik dan Motah berkontribusi pada kesehatan anak-anaknya.

Setelah berhenti beroperasi karena bangkrut pada kisaran tahun 2017, pabrik tersebut beroperasi kembali tahun 2020 dengan nama baru, PT Multitex Sarana Usaha yang dulunya bernama PT Dayung Mas Lestari.

“Ketika anak pertama saya sakit, saya tidak mengaitkan dengan asap pabrik karena saya masih merokok. Namun, meskipun saya sudah berhenti merokok, anak kedua saya juga terkena TB paru,” kata Jajang.

Menurut Jajang, asap pabrik ini terus-menerus mengalir 24 jam, bergantung pada cuaca, dan sering kali turun ke daerah permukiman warga. Asap ini menyebabkan sesak napas, tidak hanya pada anak-anak tetapi juga pada orang dewasa.

Bukan hanya manusia, fly ash yang tersebar mengendap di kolam ikan milik warga dan kerap menjadi penyebab kematian ikan.

Jajang pernah mengumpulkan fly ash sebagai bukti adanya pencemaran. Banyak warga merasa takut untuk menuduh asap pabrik secara terbuka karena ketergantungan ekonomi mereka terhadap pekerjaan di pabrik.

“Warga-warga sini gak akan nuduh asap pabrik membuat sesak, ada ketakutan karena banyak dari mereka bekerja di pabrik-pabrik tersebut,” katanya.

Di Kampung Balekambang, fly ash bisa dilihat di atap rumah, pakaian yang sedang dijemur, dan kerupuk yang sedang dikeringkan. Paparan ini tidak hanya terjadi melalui inhalasi, tetapi juga melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi partikel berbahaya ini.

Sebuah studi dari Universitas Nasional Taiwan pada 2015, menyebut abu terbang atau fly ash yang dihasilkan dari pembakaran limbah padat sebagai limbah berbahaya. Dampak kesehatan dari fly ash yang paling sering terlihat adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan iritasi kulit. Namun, paparan jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, melemahkan kekebalan tubuh, dan risiko kanker paru-paru.

Citarum Belum Harum

Tujuh tahun lalu, pemerintahan di era mantan Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 15/2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Regulasi itu menargetkan Program Citarum Harum akan tercapai pada tahun ini.

Dana yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai Rp1,3 triliun untuk berbagai upaya pemulihan, termasuk infrastruktur pengelolaan sampah dan upaya pembersihan sungai menyeluruh.

Sungai Citarum memiliki panjang hingga 279 km, membentang di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun, hambatan implementasi revitalisasi bukan hanya dari panjangnya sungai tetapi juga menghadapi penolakan dari industri, serta kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan program.

Bey Triadi Macmudin, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, pada pertengahan tahun lalu, menyebut program ini juga terhambat kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah di sungai.

Pemerintah memasang target untuk memperbaiki Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Citarum dari poin 33,43 pada 2018, menjadi 60. Per 2024, IKA Sungai Citarum diklaim telah mencapai poin 50,78.

Upaya membersihkan Citarum bukan baru pertama kali. Sejak awal 2000-an, sudah ada lima program yang digagas untuk memulihkan sungai yang bermuara di Kabupaten Karawang ini.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman pada 2018, mengatakan terdapat 1.629 industri yang beroperasi di sepanjang Citarum, 185 di antaranya tidak memiliki fasilitas Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL). Sementara, 1.286 perusahaan lainnya tidak terkonfirmasi.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup mendata bahwa sepanjang 2023, timbulan sampah di Sungai Citarum mencapai 3,4 juta ton. Dengan kata lain, ada sekitar 9.397 ton sampah yang dibuang di Sungai Citarum setiap harinya.

Wahyudin Iwang, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (Walhi Jabar), mengatakan kerusakan di hulu Citarum cenderung meningkat sejak program itu berjalan. Klaim pemerintah mengenai keberhasilan reboisasi perlu dipertanyakan. Banjir bandang sering terjadi, bahkan yang terakhir menimbulkan korban jiwa.

“Kita tanya kawasan mana saja yang berhasil direboisasi, karena (pertumbuhannya) cukup lama, jadi ekosistemnya di mana?” kata Iwang.

Selain itu, tidak mencerminkan efektivitasnya, alih-alih yang terjadi malah pemborosan biaya. Akuntabilitas dan transparansi anggaran pada situs Citarum Harum juga tidak disajikan secara detail, tegas Iwang.

***

Warga bukan ingin tutup mata dan menerima keadaan dengan pasrah. Jajang misalnya, ia mengaku masih sering melihat pabrik-pabrik mengalirkan limbah industri mereka ke sungai. Bahkan, beberapa kamera pengawas juga telah dipasang di beberapa titik tetapi aduan dan keluhan tidak pernah ditindaklanjuti.

“Biasanya pipa pembuangan ditaro di bawah selokan supaya tidak terlihat,” kata Jajang.

Di Sungai Cikijing, daerah aliran sungai (DAS) Citarum lainnya, limbah industri yang dibuang di sungai menimbulkan dampak lain. Ade (29), warga sekitar sungai, mengatakan sejumlah pabrik biasanya membuang limbahnya pada malam hari atau ketika hujan deras.

“Kalau subuh, air di sungai berasap, kayak air panas dan bau,” kata Ade, tanpa mengetahui apa yang menyebabkan air berasap.

Sumi hanya bisa berharap pemangku kepentingan menaruh komitmen yang serius terhadap lingkungan dan kesehatan bagi warga Citarum.

“[Inginnya] Pabrik-pabrik di kawasan sini itu lebih memperhatikan warganya, kalau ingin usaha sendiri pasti bakalan maju (sukses), tapi jangan lupakan warga yang terdampak akibat pencemaran dari limbah dan polusi udaranya,” tukasnya.

*Untuk alasan keamanan, sebagian narasumber dalam artikel ini menggunakan nama samaran.