Aksi Peringatan Darurat 2024 bakal mengulang hal sama dengan Reformasi Dikorupsi 2019: tanpa ada organisasi politik progresif yang solid, gerakan massa yang telah teradikalisasi hanya akan menguntungkan faksi-faksi oligarki lainnya.

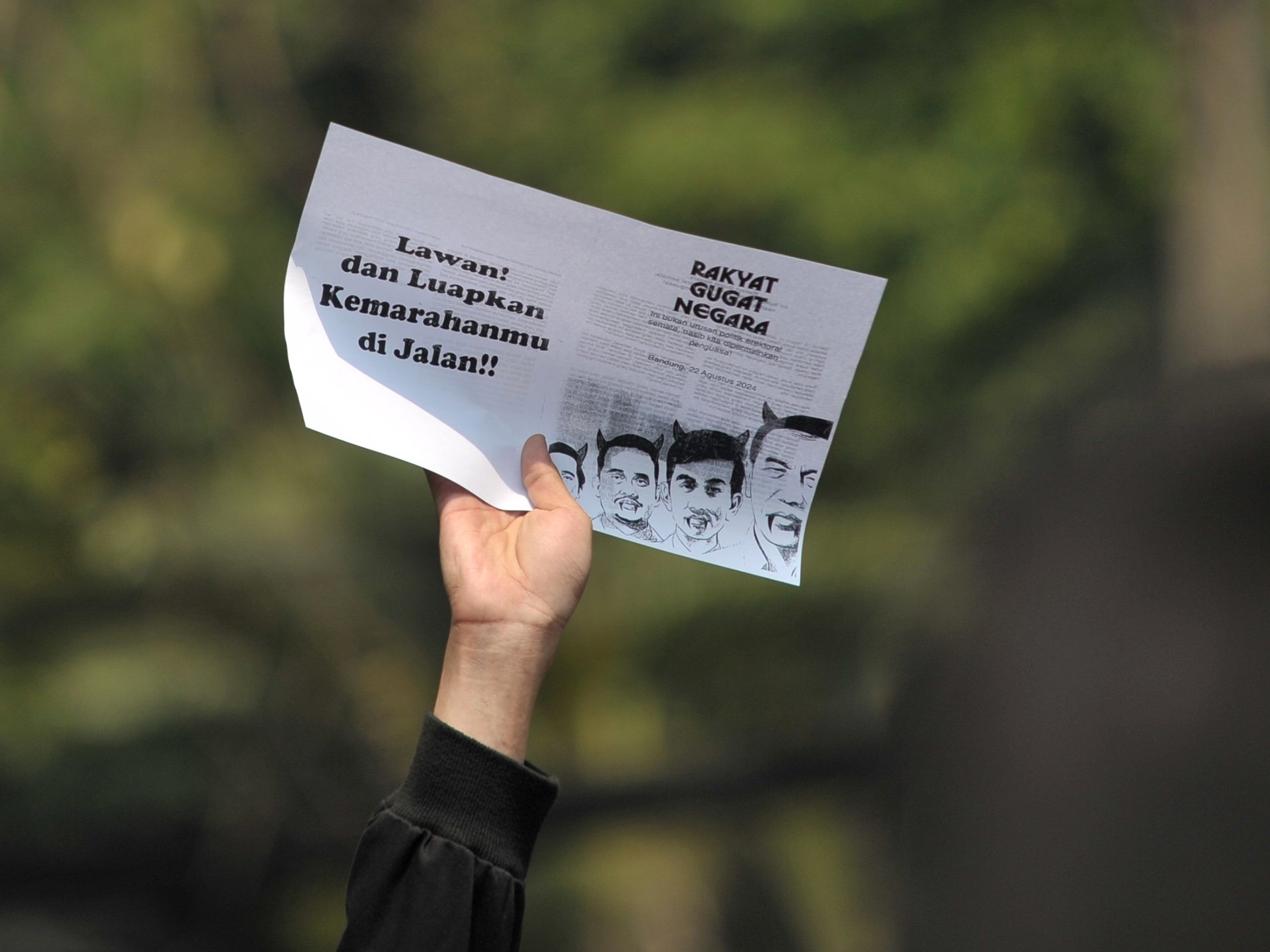

Tagar #PeringatanDarurat yang menyebar dengan masif di berbagai akun media sosial pekan ini berupaya menyerukan ada kegentingan situasi hukum dan demokrasi di Indonesia. Peringatan ini terutama merespons upaya Dewan Perwakilan Rakyat dalam menganulir putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencalonan kandidat dalam pemilihan kepala daerah.

Putusan MK dianggap progresif karena tidak hanya menghambat upaya Presiden Joko Widodo memuluskan anaknya dalam Pilkada Jawa Tengah, tapi juga membuka ruang lebih besar kepada partai-partai kecil dalam kontestasi elektoral.

Sayangnya, respons yang mengemuka masih didominasi bentuk-bentuk aktivisme borjuis yang cenderung reaktif dan moralis, bertolak dari pandangan bahwa kerusakan hukum dan demokrasi diakibatkan oleh hilangnya integritas dan etika penyelenggara negara dan penegak hukum. Pandangan ini tampak valid tapi sebenarnya naif.

Respons yang mengemuka juga kurang memperhatikan identifikasi kekuatan yang memungkinkan bagaimana politisasi hukum yang memiliki daya rusak serius terhadap demokrasi dapat dilawan secara efektif. Karena reaktif, protes yang dilakukan sekadar untuk protes, kemarahan dan kekecewaan sekadar untuk mengekspresikan kemarahan dan kekecewaan; bahwa yang penting bergerak daripada diam. Meskipun valid dan berguna untuk mengedukasi publik, reaksi serupa memberi ruang bagi faksi politik tertentu menunggangi dan memanfaatkan protes-protes itu untuk kepentingan mereka sendiri.

Siapa yang Diuntungkan?

Putusan MK jelas merugikan kepentingan Jokowi bersama faksi oligarki pendukungnya. Akan tetapi, meski putusan ini tampak progresif, yang paling diuntungkan bukanlah elemen gerakan pro-demokrasi, melainkan faksi oligarki lainnya yang difasilitasi kepentingannya lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ataupun Anies Baswedan yang berkepentingan mencalonkan dirinya dalam kontestasi elektoral di DKI Jakarta.

PDIP seketika bisa mengusung calonnya sendiri, sementara Anies dengan elektabilitas yang tinggi dan sebelumnya disingkirkan oleh koalisi 12 partai politik, kembali berpeluang dalam pencalonan. Kekisruhan ini juga memberi keuntungan buat Prabowo Subianto, presiden terpilih yang akan dilantik pada bulan Oktober nanti, setidaknya untuk mengukur soliditas cengkeraman kekuasaan Jokowi sejauh apa ia kelak menjadi ancaman pasca-pelantikan. Prabowo tentu tak ingin berada di bawah ketiak Jokowi.

Namun, aksi yang sekadar untuk aksi akan kembali menyia-nyiakan massa yang telah teradikalisasi sekadar sebagai pemandu sorak konflik antar faksi oligarki dalam memperebutkan kue kekuasaan di antara mereka sendiri. Pengorbanan massa aksi yang paling radikal terutama dari kalangan pelajar, mahasiswa dan buruh dalam menghadapi risiko kekerasan dan penangkapan oleh aparat juga tak banyak meninggalkan jejak perubahan sebagaimana terjadi saat aksi Reformasi Dikorupsi tahun 2019. Tidak ada agenda gerakan ihwal bagaimana massa yang telah teradikalisasi dapat dibimbing oleh organisasi politik progresif yang solid untuk menjadi basis kekuatan penyeimbang faksi-faksi oligarki.

Oksimoron

Memang, sebagian besar kepemimpinan gerakan pro-demokrasi yang liberal cenderung menjauhi pertarungan di dalam arena politik formal. Bagi mereka, partai politik pada dasarnya korup dan manipulatif dan kekuasaan negara harus dijauhi. Ironisnya, mereka mengutuk penguasa secara moralis sambil menuntut secara normatif bagaimana negara dapat berjalan dalam koridor konstitusi. Mereka juga setia menggunakan jalur-jalur hukum sebagai medium perlawanan meski telah berulang kali dikelabui dan diberi harapan palsu oleh kemenangan-kemenangan kecil, termasuk dalam kisruh putusan MK ini.

Negara dan lembaga-lembaganya diasumsikan otonom (berdiri di atas semua kepentingan) dan self-realising, yakni bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan yang telah ditetapkan secara normatif. Padahal, beroperasinya lembaga-lembaga ini amat bergantung pada perimbangan kekuatan. Mengandalkan kekuatan ekstra-parlementer secara sporadis hanya memberi sedikit peluang dalam mengubah perimbangan yang ada.

Menghadapi kebuntuan itu, aktivis-aktivis liberal lebih memilih menciptakan negara dalam imaji mereka sendiri, ketimbang berupaya membangun kekuatan politik untuk merebut kendali formal negara. Manifestasinya adalah pembentukan forum-forum alternatif semacam dewan rakyat atau pengadilan rakyat.

Belum lama berselang, sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar Mahkamah Rakyat Luar Biasa yang menduplikasi proses peradilan dengan elemen pro-demokrasi sebagai pengganti hakim dan jaksa. Tujuannya untuk mengadili Jokowi beserta kroni-kroninya. Menurut mereka, sidang rakyat ini merupakan respons atas tidak berjalannya lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan. Sidang ini juga diyakini dapat menjadi wahana untuk membeberkan fakta yang cenderung tak terungkap dan dapat digunakan dalam persidangan formal. Sejumlah aktivis liberal juga meyakini bahwa sidang ini berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada warga.

Tapi tidak terlalu jelas, pelajaran apa yang mereka klaim dapat diberikan kepada warga. Yang pasti, aksi teatrikal semacam itu hanya memberi ilusi seolah Jokowi bersama aliansi oligarkinya telah diadili. Padahal dunia tetap berjalan seperti sedia kala; faksi-faksi oligarki terus berebut alokasi dan distribusi sumber daya. Jika pun peradilan yang semu ini memberi edukasi yang baik bagi publik, sejauh mana ia bisa membuka jalan bagi peradilan yang nyata?

Lingkaran Setan

Respons-respons yang reaktif dan tidak koheren juga menunjukkan dominannya cara pandang liberal yang masih mengasumsikan kemungkinan memperbaiki keadaan melalui institusi hukum itu sendiri, tanpa memikirkan secara serius bagaimana membangun kekuatan politik untuk menopangnya.

Dengan pandangan ini, sebagaimana disebut di atas, hukum diasumsikan sebagai institusi yang otonom dan bahwa kelompok-kelompok marjinal masih bisa menaruh harapan untuk memperjuangkan hak-haknya melalui lembaga itu. Padahal, tampaknya mereka juga tahu bahwa jalur-jalur hukum semakin tak bisa diharapkan. Di tengah keputusasaan, terbersit harapan bahwa masih ada orang-orang baik termasuk di lembaga peradilan yang masih peduli pada kepentingan rakyat, termasuk yang telah melahirkan putusan-putusan MK soal Pilkada.

Sebagian besar berpandangan bahwa putusan yang progresif itu adalah buah kemenangan hakim-hakim yang masih berintegritas dan menjunjung etika. Tidak ada yang salah dengan cara pandang ini, tapi ‘keajaiban’ semacam itu tidak turun dari langit. Yang jelas, sebagaimana disebut, faksi-faksi oligarki yang saling bertarung adalah yang paling diuntungkan darinya.

Pandangan hukum yang otonom, rasional, dan liberal (rule of law) sebenarnya merujuk dari pengalaman sejarah masyarakat di Eropa Barat. Tata hukum semacam ini adalah produk konflik antara kelas borjuasi melawan aristokrat untuk menjamin kepentingan akumulasi kapital. Hukum yang liberal, yang menjamin kebebasan, akuntabilitas terhadap kekuasaan dan kepastian hukum, pada dasarnya bertujuan menyingkirkan hambatan-hambatan politik dan campur tangan negara agar kapitalisme dapat berkembang.

Di Indonesia, kapitalisme lahir diintroduksi oleh kolonialisme. Pasca-kolonial, negara lebih berperan besar dalam ekonomi karena absennya kelas kapitalis. Akibatnya, tata hukum yang dihasilkan bukan untuk menjamin liberalisme sosial, politik dan ekonomi.

Hubungan-hubungan informal dengan penguasa dan korupsi serta manipulasi hukum lebih diperlukan dalam memfasilitasi akumulasi kekayaan. Memang, pasca-Reformasi 1998, kerangka hukum yang liberal telah berhasil diintroduksi atas desakan pasar, tapi ia hanya muncul di atas kertas sebagai retorika. Ini membuat upaya kekuasaan mempermainkan hukum tidak terbendung.

Bukan Hal Baru

Politisasi hukum untuk tujuan-tujuan anti-demokratik dengan demikian tidak muncul tiba-tiba. Sebab, pembaruan hukum yang menyertai demokratisasi politik pasca-Reformasi 1998 tidak benar-benar bisa menyingkirkan kepentingan predatorik yang diinkubasi pada era otoriter. Kekuatan sosial pro-demokrasi juga tidak pernah terorganisir secara solid untuk menantangnya. Akibatnya, meski banyak lembaga hukum dan aturan tampak progresif, tidak ada perubahan konstelasi kekuasaan yang signifikan.

Kepentingan dan kekuatan predatorik dapat dengan cepat beradaptasi dalam iklim politik demokratis yang ditopang oleh perangkat-perangkat hukum liberal dan karena itu dengan mudah mereka dapat mengubah dan memanipulasi fungsi lembaga-lembaga hukum dan demokrasi itu untuk tujuan akumulasi kekayaan dan kekuasaan.

Politisasi kasus-kasus korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, sudah dilakukan sejak era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) untuk menertibkan lawan-lawan politik. Presiden keenam ini bahkan yang mengawali upaya pelemahan lembaga anti-rasuah setelah disadari ia tidak sepenuhnya bisa mengontrolnya dan bahkan telah menyerang besannya sendiri. Upaya pelemahan ini tidak sepenuhnya berhasil bukan karena SBY punya komitmen anti-korupsi seperti yang kerap dibanggakan para pengagumnya, tapi lebih karena aliansi predatoris tidak cukup solid.

Pada era pemerintahan berikutnya, pemerintahan Jokowi, aliansi predatoris makin solid di antaranya akibat gerakan pro-demokrasi yang moralis telah lama terbuai dengan citra personal Jokowi yang juga ditopang oleh glorifikasi para Indonesianis. Kontrol politik atas proses penegakan hukum anti-korupsi pada akhirnya tak terbendung.

Memang pada era SBY, politisasi hukum tidak menjadi instrumen utama dalam upaya konsolidasi kekuasaan. SBY memiliki partai politik sendiri dan karena itu lebih bisa bernegosiasi di antaranya lewat tawaran-tawaran posisi di kabinet. Jokowi tidak memiliki partai, tapi secara cerdik, di bawah arahan intelektual di belakangnya termasuk ilmuwan politik Pratikno, ia bisa membangun aliansi politik yang cukup solid dengan memobilisasi instrumen-instrumen hukum.

Selain lewat kontrol atas alokasi sumber daya seperti jabatan atau konsesi tambang, Jokowi juga menggunakan skandal-skandal hukum sebagai sandera untuk mendisiplinkan pendukungnya, menyingkirkan lawan politiknya serta menekan gerakan-gerakan pro-demokrasi. Tapi itu semua dimungkinkan di bawah tatanan politik-hukum yang iliberal; bahwa cara-cara brutal, manipulasi hukum, dan korupsi bukan penghambat tapi justru instrumen yang memfasilitasi akumulasi kapital.

Tak banyak elemen pro-demokrasi yang menyadari kesinambungan apa yang terjadi sekarang dengan masa-masa sebelumnya. Respons-respons yang diberikan terlalu fokus menekankan pada sosok Jokowi sebagai orang jahat sumber malapetaka, membalik citra ‘orang baik’ yang sebelumnya dibangun untuk melawan Prabowo saat pemilihan presiden tahun 2014. Padahal analisis personalistik itu yang telah membawa konstelasi kekuasaan menjadi semakin suram seperti saat ini. Mereka juga yang dulu memuja Jokowi sebagai orang baik yang menjadi sandaran dalam mewujudkan harapan-harapan perubahan.

Penutup

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi, makin banyak kebijakan negara yang mengabaikan hak-hak rakyat pekerja serta menginjak-injak kedaulatan hukum dan demokrasi. Ini semua dilakukan secara leluasa dengan memanipulasi hukum serta merekayasa akuntabilitas, termasuk dalam upaya menganulir putusan-putusan MK soal Pilkada. Kritik dan protes warga dibungkam, tapi dalam banyak kasus diabaikan begitu saja.

Yang perlu dipikirkan adalah bahwa respons mengutuk pemerintah sambil merengek menuntut pemenuhan hak konstitusional warga tanpa agenda intervensi negara yang terorganisir bukan hanya janggal, namun juga menyedihkan. Menyerukan sikap anti-negara sambil berharap agar hati nurani penguasa terketuk menjadi sebuah tanda bahwa rakyat tidak punya kekuatan apa-apa selain klaim-klaim moral yang kurang berguna. Negara dianggap sumber masalah tapi sekaligus dituntut memberi jawaban. Pandangan ini juga tercermin dari aksi kawal putusan MK.

Tanpa mengubah strategi, aksi ini akan berakhir tragis seperti yang telah terjadi saat protes Reformasi Dikorupsi tahun 2019 dan demonstrasi anti Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Jika tidak ada kepemimpinan gerakan, radikalisasi massa yang cair dan sporadik akan berakhir sia-sia; mereka hanya akan menjadi korban kekerasan aparat atau pemandu sorak konflik antar-faksi oligarki.*

Rafiqa Qurrata A’yun adalah kandidat doktor di Asian Law Centre (ALC) dan Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS) Melbourne Law School, University of Melbourne.

Abdil Mughis Mudhoffir adalah honorary fellow di Asia Institute, University of Melbourne.