Firman Maulana dan Dewangga Saputra, dua atlet sepak bola disabilitas asal Surabaya, harus menghadapi berbagai tantangan untuk mendapatkan pekerjaan layak. Mereka terkendala syarat minimal ijazah, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan jenis disabilitas, hingga upah yang jauh dari harapan.

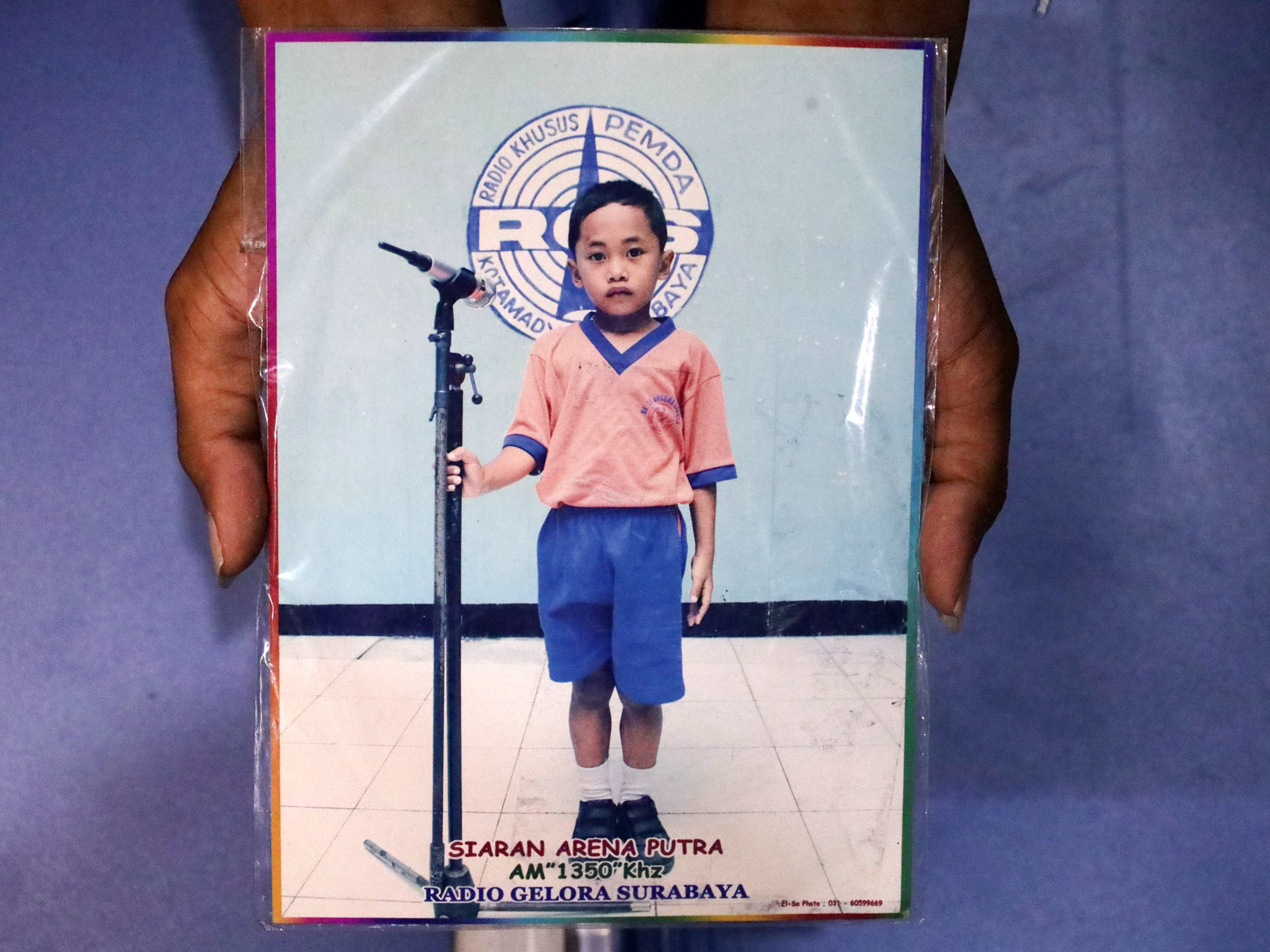

FIRMAN Maulana masih berusia 6 tahun, ketika suatu sore di Krembangan Masigit, kereta api menyeruduk tubuhnya hingga terpental dan melindas kaki kanannya. Ia syok. Orang-orang yang menyadari kejadian itu langsung berdatangan dan membawa Firman ke ke RSUD Dr. Soetomo. Teriakan histeris dari keluarga dan tetangga menjadi ingatan yang tak terlupakan, meski sudah 11 tahun lalu.

Kini sudah tumbuh dewasa. Usianya sudah 18 tahun dan menjadi atlet sepak bola disabilitas yang bermain sebagai bek kiri untuk Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Surabaya (PERSAS).

Di lapangan olahraga anak kedua dari lima bersaudara ini terbilang berprestasi. Ia pernah meraih tiga medali emas di cabang lompat jauh dan tolak peluru dalam ajang National Paralympic Committee (NPC): dua medali emas pada tahun 2022 (masing-masing untuk lompat jauh dan tolak peluru), serta satu medali emas lompat jauh pada tahun 2023.

Di luar lapangan, Firman masih menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2024, saat duduk di kelas 9 SMK Negeri 7 Surabaya, ia terpaksa putus sekolah karena kendala ekonomi. Akibatnya, Firman hanya mengantongi ijazah dari SMP Negeri 5 Surabaya.

Selama 2020-2023, ia pernah menjadi pengamen yang keliling Jawa Timur, mengunjungi kota/kabupaten seperti Gresik, Sidoarjo, Malang, dan Batu. Setiap Sabtu dan Minggu saat libur sekolah, ia menunggangi punggung truk untuk berpindah wilayah. Hasil mengamennya, sekitar Rp100 ribu-Rp300 ribu per hari, digunakan untuk biaya hidup selama seminggu dan membayar komite bulanan di SMK.

Sejak kecil, Firman tidak diberi uang jajan dan sering dimarahi ayahnya, sehingga ia harus mencari uang sendiri jika ingin membeli sesuatu. Masalah ekonomi membuat kondisi keluarganya cukup rumit. Selama setahun terakhir, Firman sempat meninggalkan rumah karena merasa tidak betah dan tinggal berpindah-pindah.

“Ya, itu. Kadang kalau ayah bertengkar dengan ibu, aku ikut-ikut, lalu aku diusir ayah,” katanya pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

“Aku sempat tinggal di Jalan Rungkut bersama teman. Juga di sebuah kos di Jalan Jepara, yang dihuni oleh keluarga teman terdiri dari empat orang, ditambah aku dan temanku yang lain, sehingga totalnya ada enam orang yang tinggal di sana,” imbuhnya.

Usai putus sekolah, ia sempat bekerja di bagian sortir barang di sebuah perusahaan ekspedisi berlogo orange selama hampir delapan bulan. Ia menerima upah Rp130 ribu per hari, dengan waktu kerja 12 jam dari pukul 08.00-20.00 WIB. Ia berhenti bekerja karena sudah tidak ada barang yang perlu disortir.

Ia juga pernah bekerja serabutan sebagai buruh angkut muatan truk dan buruh angkut sembako di sebuah ruko. Ia masih sanggup menjalani pekerjaan itu dengan kondisinya. Sehari ia dapat Rp20 ribu-Rp50 ribu, memang upahnya tidak pasti. Ia kerja pukul 08.00-15.00 WIB, Firman bertahan di sana selama 3-4 minggu.

Ia pun sempat magang di salah satu hotel di Jalan Tunjungan, Surabaya. Waktu kerja pukul 08.00-15.00 WIB. Tugasnya sebagai housekeeping, membersihkan dan merapikan kamar tamu yang menginap. Ia menerima uang ganti lelah sebesar Rp28 ribu per hari. Jumlah tersebut tentu tidak cukup untuk biaya bensin dan makan sehari, sehingga ia memutuskan untuk mandek.

Sejak itu, Firman menganggur. Ia tak pernah mengirim lamaran kerja secara formal ke perusahaan swasta atau pemerintahan karena ijazahnya hanya SMP dan kondisinya yang disabilitas daksa. Kadang-kadang, ia mencari lowongan kerja melalui Facebook dan Instagram, seringkali dapat lowongan kerja dari teman. Ia berpikir banyak perusahaan tidak akan menerima kondisinya saat ini.

“Sempat dapat tawaran kerja dari tetangga untuk jadi pegawai di kelurahan, tapi sampai sekarang belum ada kabar lagi,” tutur lelaki kelahiran Mei 2007 itu.

Ketika ditanya tentang pekerjaan yang diimpikan, ia membayangkan menjadi tukang servis HP dan laptop atau komputer. Alasannya sederhana: ia merasa mampu memperbaiki perangkat yang rusak. Keahliannya ini sejalan dengan Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) yang pernah ia pelajari di bangku SMK.

“Kalau jadi tukang servis HP dan laptop atau komputer, mungkin gajinya sekitar Rp2 jutaan per bulan. Itu sudah cukup,” katanya.

Pada Agustus 2025, atas masukan dari PERSAS, Firman mencoba menjadi santri di salah satu pondok pesantren yang terletak di Jalan Gunung Anyar, Surabaya. Di sana, ia membantu menjalankan usaha jasa pengetikan, percetakan, dan fotokopi.

Tahun ini, ia berencana melanjutkan Kejar Paket C di SKB Negeri Surabaya.

Dari Kurir Disabilitas Bergaji Minim, Kuliah Berkat Sepak Bola, hingga Cemas

Dewangga Saputra (19) terpaksa kehilangan kakinya setelah tak sengaja lututnya tersabet samurai saat temannya akan tawuran di jalan Raya Manyar, Surabaya. Ia dilarikan ke Rumah Sakit Manyar Medical Centre dan RSUD Dr. Soetomo, namun karena terlambat penanganan membuat lelaki kelahiran Juni 2006 itu harus merelakan seluruh bagian kaki kirinya untuk diamputasi karena banyak kehilangan darah.

Sejak pandemi Covid-19 melanda, Angga (begitu ia akrab disapa) menjalani hidup sebagai disabilitas daksa.

Kini, ia bekerja sebagai kurir paket di sebuah perusahaan ekspedisi berlogo merah. Selama Juni-Agustus 2025, upah yang ia terima bergantung pada jumlah barang yang berhasil dikirim. Anak kedua dari empat bersaudara ini mampu mengantarkan 50-60 paket per hari selama shift siang, dari pukul 12.00-18.00 WIB. Ia tidak menerima gaji pokok karena bukan karyawan tetap. Dalam sebulan, total penghasilan yang bisa Angga kantongi dari pekerjaan itu mencapai sekitar Rp2 juta.

“Kalau karyawan tetap, ada gaji pokok Rp1,8 juta di bagian tim processing dan pick up. Tapi kalau belum jadi karyawan tetap, gaji kurir tergantung dari jumlah paket yang dikirim,” ujarnya pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Gaji di bawah UMR Surabaya yang dikumpulkan dengan susah payah itu masih harus ia bagi untuk nenek, ibu, dan dua adiknya. Sebagian juga ditabung untuk membeli motor sendiri, karena selama ini motor yang ia gunakan untuk mengirim paket masih berstatus pinjaman. Angga, yang telah kehilangan ayahnya sejak tahun 2020 karena Covid-19, hanya memegang Rp100 ribu-Rp300 ribu dari penghasilannya setiap bulan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya.

Kebutuhan pribadinya, seperti uang jajan, rokok, dan bensin, sering kali ia penuhi dari pemberian pelanggan. Menurutnya, semakin banyak paket yang ia antar, semakin besar pula ceperan atau bonus yang diterima dari kustomer. Uang itulah yang digunakan Firman untuk mencukupi kebutuhan hariannya.

“Per paket yang dikirim ke pelanggan kadang diberi Rp1 ribu-Rp5 ribu, paling besar pernah Rp25 ribu. Tidak pasti. Tergantung dari kustomer tersebut,” tutur lulusan SMP Negeri 30 Surabaya itu.

Selama bekerja sebagai kurir disabilitas, ia mengaku tidak pernah mengalami diskriminasi di tempat kerja. Namun, tantangan tetap ada. Pernah suatu hari, saat ia nekat mengantarkan 130-150 paket, motor roda dua yang dikendarainya terjatuh dua kali ketika berhenti di depan gang-gang sempit perkampungan di Jalan Klampis Ngasem, Surabaya. Kejadian serupa bukan hanya sekali, hampir setiap hari ia menghadapi situasi yang sama. Sebagai pekerja disabilitas, menjaga keseimbangan motor menjadi salah satu tantangan terbesarnya.

Sepulang bekerja sebagai kurir paket, Angga yang merupakan Gen Z sekaligus generasi sandwich, biasanya membantu ibunya berjualan di warung kaki lima di Jalan Barata Jaya, Surabaya, hingga pukul 20.00-21.00 WIB.

Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik kesehariannya sebagai kurir, Angga juga merupakan atlet sepak bola disabilitas dari Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Surabaya (PERSAS). Lulusan Kejar Paket C dari SKB Negeri Surabaya (setara SMA jurusan IPS) ini bermain sebagai bek kanan. Ia juga pernah mencoba peran sebagai playmaker, meski mengaku kurang percaya diri saat mengisi posisi tersebut.

Pada September 2025, Angga yang pernah putus sekolah dari Jurusan Akuntansi Kelas 10 SMK IPIEMS Surabaya itu, menjadi mahasiswa baru di Jurusan Manajemen, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya menggunakan Beasiswa KIP Kuliah melalui rekomendasi dari salah satu pelatih PERSAS. Ia melepaskan pekerjaan sebagai kurir paket yang sempat dijalani selama 3 bulan terakhir, ia ingin fokus kuliah hingga sarjana. Keputusan itu menjadi satu-satunya upaya untuk menaikkan karier dan kualitas hidupnya.

PERSAS sendiri bukan sekadar klub sepak bola disabilitas, mereka seringkali membantu pemain mendapatkan pekerjaan layak, mendukung pemain hingga pendidikan tinggi, dan menolong yang putus sekolah agar kembali mendapat akses pendidikan.

“Agar mereka bisa mandiri dan mempersiapkan masa depan, karena karier atlet memiliki batas waktu dan tidak selamanya dapat berprestasi. Harapannya, melalui kemandirian, hidup mereka bisa berubah menjadi lebih berdaya dan sejahtera,” tutur Ketua PERSAS, Endro Suseno, pada Kamis, 14 Agustus 2025.

Meski begitu, PERSAS bukan berarti punya kemampuan maksimal untuk membantu atlet seperti Angga dan Firman. Organisasi ini juga tengah mencari cara untuk tetap hidup. Sekretariat dan basecamp mereka masih menumpang, belum ada juga bantuan dari pemerintah, baik dana maupun fasilitas. Kendati sebagian pemainnya telah bergabung dengan tim nasional dan bertanding di ajang internasional.

Kondisi itu membuat kedua pemain PERSAS, Firman dan Angga, berpikir ulang mengenai imajinasi tentang pekerjaan yang layak buat mereka. Menjadi atlet, bukan yang ada di kepala mereka, sebab tidak realistis untuk kehidupan mereka.

Bagi mereka, selain menjadi kurir paket serta tukang servis HP dan laptop atau komputer, bekerja sebagai pegawai kantoran yang menatap layar PC di ruangan ber-AC di perusahaan swasta maupun pemerintahan, adalah impian yang ingin mereka capai.

Keduanya mengaku bisa mengoperasikan program dasar Microsoft Office, seperti Word, Excel, dan PowerPoint sebagai syarat dasar pegawai kantoran. Kadang, Angga pun sanggup mengerjakan desain seperti logo, menu makanan, CV, poster, atau presentasi.

Apabila mereka dihadapkan pada dua pilihan: bekerja sebagai atlet sepak bola disabilitas yang digaji secara profesional atau menjadi pekerja kantoran, keduanya sepakat memilih menjadi pekerja kantoran dengan penghasilan tetap setiap bulan. Sebabnya, hingga kini belum ada klub sepak bola disabilitas di Jawa Timur yang memberikan gaji secara profesional.

“Ingin kerja di kantor karena ada gaji setiap bulan. Setidaknya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan keperluan pribadi. Soalnya, di sepak bola amputasi itu tidak ada dana. Kalau ada, hanya saat pertandingan, dapat hadiah sekitar Rp200 ribu-Rp300 ribu. Itu tidak menentu,” kata Firman, menceritakan kondisi keuangannya selama menjadi atlet sepak bola disabilitas.

“Kerja pegawai kantoran itu enak dan santai (tampaknya). Di perusahaan, kerjanya lebih banyak pakai otak, bukan fisik. Sesuai kemampuanku, cocok buatku yang punya keterbatasan fisik,” ujar Angga, yang berimajinasi bekerja di kantoran, duduk di ruangan sejuk, dan menatap layar komputer.

Bayangan keduanya mengenai gaji layak bagi pegawai kantoran juga sama, yaitu mengacu pada besaran UMR Surabaya tahun 2025 sekitar Rp4,9 juta–Rp5 juta per bulan. Namun, harapan tersebut kerap disertai kecemasan, mengingat banyak lapangan pekerjaan yang belum sepenuhnya inklusif. Tidak sedikit perusahaan yang masih menetapkan persyaratan ketat bagi calon pekerja disabilitas.

Mereka mengeluhkan syarat minimal ijazah yang tidak ramah bagi disabilitas putus sekolah, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan jenis disabilitas, upah yang jauh dari harapan, dan terbatasnya lapangan kerja untuk jenis disabilitas tertentu (khususnya disabilitas daksa).

Kondisi ini memaksa banyak disabilitas beralih ke pekerjaan informal, seperti berdagang, menjadi pengemudi ojek, asisten rumah tangga, pemulung, buruh lepas, atau pengamen. Alasan itu yang membuat Firman dan Angga merasa khawatir, hingga kini masih banyak disabilitas yang kesulitan memperoleh pekerjaan layak.

“Barangkali lingkungan kerja tidak benar-benar menerima dan mendukung. Lalu muncul ketakutan bahwa aku tidak bisa bersaing dengan pekerja lain yang non disabilitas,” kata Firman, menceritakan kemungkinan yang bisa saja terjadi.

“Kadang aku merasa gelisah. Apakah keterbatasan fisikku nanti akan mempengaruhi performa di tempat kerja? Misalnya, teman-teman bisa menyelesaikan pekerjaan dalam 30 menit, sementara aku membutuhkan waktu hingga satu jam,” pungkas Angga, membandingkan soal produktivitasnya dengan pekerja non-disabilitas.

Tantangan yang Dihadapi Pekerja Disabilitas di Surabaya

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, mengungkapkan bahwa jumlah pekerja disabilitas di sektor pemerintah maupun swasta di Surabaya belum diketahui secara pasti karena data resmi yang spesifik masih belum tersedia.

Berdasarkan Indikator Pekerjaan Layak 2023 dari BPS, sebanyak 763.925 disabilitas bekerja di Indonesia, jumlah itu setara 0,55% dari total tenaga kerja nasional. Dari jumlah tersebut, 59,21% adalah laki-laki dan 40,79% perempuan. Sebanyak 35,94% bekerja mandiri sebagai wiraswasta, sementara 18,27% menjadi buruh atau karyawan.

“Besar kemungkinan, Surabaya juga mengikuti tren rendah tersebut,” ujarnya, Rabu, 20 Agustus 2025.

Pada 2023, Dispendukcapil Surabaya mencatat bahwa jumlah penduduk Kota Surabaya mencapai 3.009.286 jiwa, dengan 6.144 di antaranya merupakan penyandang disabilitas. Namun, hingga kini belum tersedia data terbuka mengenai jumlah pekerja disabilitas di kota ini. Menurut Agus, jumlah pekerja disabilitas masih sangat minim dibandingkan dengan pekerja non-disabilitas.

Padahal, UU No. 8 Tahun 2016 mengharuskan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan disabilitas minimal 2% dari total pegawai, serta 1% di sektor swasta. Ketentuan ini diperkuat oleh Perwali Surabaya No. 9 Tahun 2024. Sayangnya, hambatan administratif seperti syarat minimal ijazah masih menjadi tantangan utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi disabilitas.

Berdasarkan Analisis Tematik Kependudukan Indonesia (BPS, Longform Sensus Penduduk 2020), tingkat pendidikan disabilitas bervariasi menurut jumlah ragam disabilitas yang dimiliki. Disabilitas dengan satu ragam disabilitas umumnya berpendidikan hingga tingkat SD (36,71%). Sebanyak 15,66% tidak pernah sekolah dan 17,98% tidak tamat SD. Lulusan SMP tercatat 11,22%, SMA 14,21%, dan hanya 4,23% yang mencapai perguruan tinggi.

Sementara itu, bagi disabilitas dengan lebih dari dua ragam disabilitas, ketimpangan pendidikan lebih tinggi. Sebanyak 22,96% tidak pernah sekolah, 18,17% tidak tamat SD, dan 32,75% hanya tamat SD. Lulusan SMP 9,91%, SMA 12,42%, dan hanya 3,78% yang menempuh pendidikan tinggi.

“Sebagian disabilitas hanya memiliki latar belakang pendidikan setingkat SD atau SMP. Hal ini menyulitkan mereka dalam memenuhi persyaratan formal, seperti ijazah S1 yang umumnya menjadi syarat dalam rekrutmen CPNS maupun pekerjaan formal lainnya,” ujarnya.

Menurut Agus masih banyak tempat kerja yang belum menyediakan akomodasi memadai bagi disabilitas. Fasilitas penting seperti toilet khusus, guiding block, lift yang aksesibel, hingga jalur kursi roda masih sangat terbatas. Kondisi ini berdampak langsung pada mobilitas dan kinerja pekerja disabilitas dalam menjalankan tugas sehari-hari.