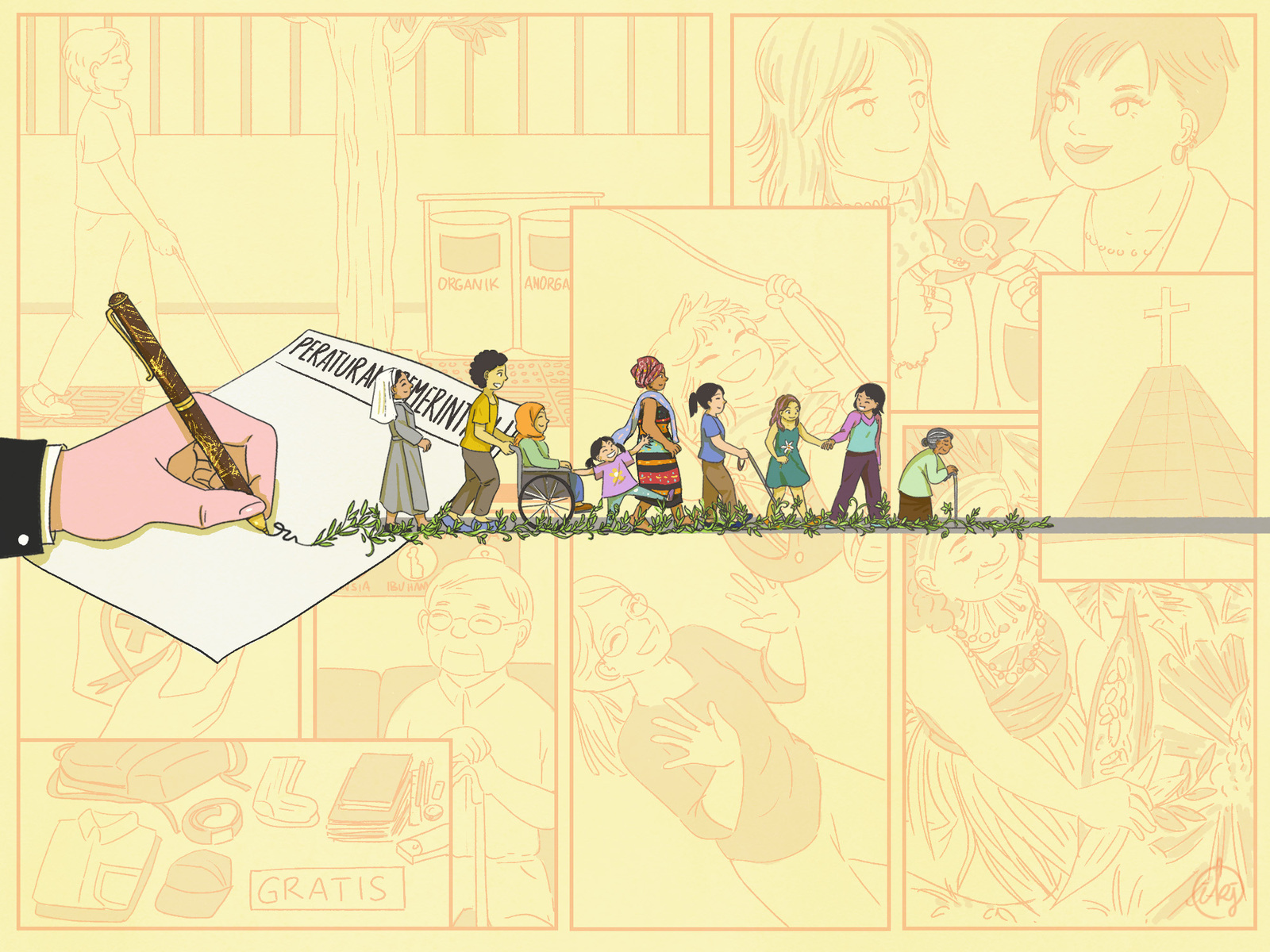

Kebijakan yang tampaknya inklusif di atas kertas bisa menyembunyikan potensi eksklusi. Selama ini kita lebih mudah mengenali kebijakan yang secara eksplisit mengeksklusi sehingga luput melihat bentuk eksklusi dalam tataran implementasi kebijakan.

PEMANGKASAN anggaran atas nama efisiensi terhadap kementerian dan lembaga negara yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto, pada awal tahun, juga berdampak pada Komisi Nasional Disabilitas atau KND. Pagu anggaran KND tahun 2025 dipangkas 56%. Dari Rp6,91 miliar menjadi Rp3,03 miliar.

KND dibentuk pada 2020 sebagai mandat dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta UU Penyandang Disabilitas 2016. Sebagai lembaga non-struktural di bawah Kementerian Sosial, tugas KND adalah melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi untuk memastikan hak penyandang disabilitas terpenuhi. Berdasarkan sensus penduduk 2020, ada 22,5 juta warga Indonesia penyandang disabilitas atau 5% dari total populasi.

Dalam debat kampanye presiden kemarin, Prabowo berkata akan memastikan inklusi sosial berjalan baik. Artinya, memastikan setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, punya akses yang sama dan setara atas sumber daya, kesempatan, dan layanan publik. Prabowo juga melantunkan kisahnya secara heroik bahwa dia mensponsori UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Klaim Prabowo itu menggeser fakta penting: UU Disabilitas adalah kerja bersama lewat advokasi warga sipil oleh Aliansi Kelompok Kerja (Pokja) RUU Penyandang Disabilitas. Klaim itu berpotensi memperpanjang daftar panjang komodifikasi hak disabilitas dan tokenisme politik terhadap penyandang disabilitas di Indonesia.

Klaim semacam itu, apalagi dalam konteks kebijakan inklusif, hanya menggiring masyarakat untuk berpikir bahwa komitmen inklusi sudah selesai ketika peraturan perundang-undangannya diterbitkan. Padahal, upaya pemenuhan hak-hak disabilitas dan kelompok marginal lainnya masih membutuhkan kepastian implementasi kebijakan.

Pemangku kebijakan seperti Prabowo perlu mengetahui kisah lanjutan setelah peraturan terbit. Tulisan ini membahas temuan riset kami, Tim Kajian Inklusi Sosial dan Kewargaan Demokratik FISIPOL UGM, tentang kebijakan inklusif yang berpotensi mengeksklusi di tahap pelaksanaan, atau yang kami sebut dengan kebijakan inklusif yang implementasinya bermasalah (non-implementation). Riset ini dilakukan di Kota Makassar dan Yogyakarta tahun 2023-2024 dengan metode ulasan teks kebijakan, pencarian daring, wawancara, dan diskusi kelompok terarah.

Kami berharap pengetahuan tentang pembuatan kebijakan eksklusif dapat membantu proses advokasi kebijakan untuk inklusi sosial yang selama ini dilakukan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, pengetahuan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat luas agar berkontribusi dalam pengawasan dan kontrol kebijakan.

Eksklusi dalam Kebijakan Pemerintah

Dalam konteks hak kewargaan, penting untuk memahami bahwa kebijakan yang tampaknya inklusif di atas kertas bisa saja menyembunyikan potensi eksklusi. Kebijakan semacam ini dikenal sebagai kebijakan eksklusif, yakni kebijakan yang membatasi, mengabaikan, atau bahkan melanggar hak kewargaan seseorang.

Permasalahannya, selama ini, kita lebih mudah mengenali kebijakan yang secara eksplisit mengeksklusi sehingga luput melihat bentuk eksklusi dalam tataran implementasi kebijakan.

Berdasarkan riset tim pada 2020-2023, aksi eksklusi sering kali dilanggengkan melalui kebijakan pemerintah.

Setidaknya ada empat bentuk kebijakan yang mengeksklusi, yakni kebijakan eksklusif yang tersurat (explicit), kebijakan eksklusif yang tersirat (implicit), kebijakan inklusif yang implementasinya bermasalah (non-implementation), dan kebijakan eksklusif berupa pengabaian konsisten oleh pemerintah (consistent non-response).

Kebijakan eksklusif yang tersurat adalah peraturan yang secara terang-terangan membatasi, mengabaikan, atau bahkan melanggar hak-hak kewargaan kelompok. Misalnya, kebijakan yang melarang keberadaan kelompok minoritas gender atau agama tertentu.

Sementara kebijakan eksklusif yang tersirat adalah kebijakan yang tidak secara jelas menyasar kelompok tertentu, tapi sering digunakan untuk mendiskriminasi mereka. Misalnya, kebijakan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kerap dipakai sebagai dalih untuk mencegah kelompok minoritas agama mendirikan rumah ibadah.

Namun, eksklusi juga muncul justru karena kebijakan-kebijakan yang masif bersifat inklusif di atas kertas, tapi tidak tuntas sampai ke tataran implementasi. Misalnya, berbagai kebijakan perlindungan hak disabilitas yang belum menjamin partisipasi bermakna dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Kami juga menilai bahwa pengabaian secara terus-menerus perlu dianggap sebagai kebijakan, dan karenanya berpotensi melanggengkan eksklusi atas kelompok marginal. Misalnya, keengganan aparat hukum untuk menindak pelaku kekerasan seksual secara serius.

Di Kota Makassar dan Kota Yogyakarta, kami menemukan bahwa eksklusi lebih banyak dilanggengkan oleh kebijakan inklusif yang implementasinya bermasalah.

Sejak 2004, terdapat 43 kebijakan di Kota Makassar dan Kota Yogyakarta yang dapat dikategorikan sebagai kebijakan inklusif yang tidak implementatif. Empat di antaranya Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas; Perwal Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2009 tentang Pencegahan Perkawinan Anak; Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan; dan Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak.

Di Kota Makassar, pernikahan anak masih marak dipraktikkan meski Perda Perlindungan Anak telah diterbitkan. Hal ini terjadi karena ketiadaan aturan turunan yang mengatur soal pencegahan, deteksi dini, dan pemenuhan hak dasar pasca perkawinan anak yang menikah dini.

Sementara itu, Perda Pelaksanaan Pengarusutamaan dalam Pembangunan belum sepenuhnya inklusif di level implementasi sebab beberapa organisasi pemerintah daerah enggan terlibat dalam agenda kerja pengarusutamaan gender yang tidak berhubungan dengan representasi perempuan.

Di Kota Yogyakarta, Perwal Pencegahan Perkawinan Anak belum menyediakan mekanisme untuk memenuhi jaminan hak-hak dasar anak yang menikah dini.

Kami menemukan praktik mengundurkan diri dari sekolah diterima secara umum sebagai solusi “kekeluargaan” atau “kearifan lokal.” Semangat inklusi juga terlihat di Perda Kota Yogyakarta tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Akan tetapi, implementasi peraturan ini masih berpotensi mengeksklusi karena ketiadaan aturan turunan sehingga menghambat teknis implementasi kebijakan.

Mengapa Eksklusi di Tataran Implementasi Kebijakan Terjadi?

Ada empat aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di Kota Yogyakarta dan Kota Makassar, yaitu pimpinan eksekutif daerah, organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga legislatif daerah.

Di Kota Makassar, beragam organisasi sipil terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk organisasi masyarakat Islamis dan nasionalis. Mereka mengandalkan jaringan mereka dengan politisi di lembaga legislatif guna mendorong beberapa agenda kebijakan, termasuk yang berpotensi mengeksklusi.

Sementara itu, organisasi sipil yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di Kota Yogyakarta memang bekerja untuk inklusi sosial. Karena itu kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif, setidaknya secara tekstual.

Pertanyaannya, mengapa kebijakan-kebijakan inklusif ini masih memiliki potensi mengeksklusi pada tataran implementasi?

Pertama, keselarasan kepentingan antara politisi di lembaga eksekutif maupun legislatif daerah, organisasi perangkat daerah, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan guna menjamin keberlanjutan agenda inklusi. Permasalahannya, komitmen untuk mendorong agenda inklusi dalam proses pembuatan kebijakan daerah masih terbatas pada level individu.

Akibatnya, komitmen pada agenda inklusi rentan berubah ketika terjadi pergantian kepemimpinan di lembaga-lembaga daerah. Ketergantungan terhadap komitmen pribadi menyebabkan organisasi sipil harus melakukan sosialisasi berulang kali guna memastikan keberlanjutan program dan anggaran untuk agenda-agenda inklusi.

Misalnya, beberapa anggota DPRD di Makassar yang terlibat dalam proses pembuatan Perda PUG memiliki prioritas kebijakan yang berbeda setelah pindah ke komisi lain atau gagal terpilih pada Pemilu 2019.

Belum terlembaganya komitmen untuk agenda pengarusutamaan gender memengaruhi strategi advokasi yang dilakukan organisasi masyarakat sipil. Mendekati legislator perempuan, misalnya, menjadi strategi yang umum diambil dalam kerja-kerja advokasi kebijakan terkait perempuan dan anak. Namun, ketergantungan ini membuat organisasi perangkat daerah dan organisasi masyarakat sipil harus melakukan sosialisasi berulang kali, terutama setelah pemilu, agar implementasi kebijakan dapat berjalan.

Kedua, lemahnya koordinasi antaraktor pelaksana kebijakan menghambat proses pembuatan lembaga teknis dan aturan turunan.

Ketiadaan lembaga teknis dan aturan turunan berkontribusi memperbesar distorsi antara mandat kebijakan dan realisasi anggaran. Misalnya, ketiadaan aturan tentang koordinasi dan ketersediaan data menghambat implementasi Perda Perlindungan Anak di Kota Makassar.

Ketiadaan data mempersulit upaya-upaya mendorong pemenuhan hak-hak anak yang telah menikah sehingga perda ini belum dapat menjangkau dampak sosial dari perkawinan anak. Di Kota Yogyakarta, implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak belum berjalan maksimal mengingat ada penyederhanaan prosedur pengajuan dispensasi perkawinan.

Ketiga, di level masyarakat, implementasi kebijakan yang bermasalah dipengaruhi rumitnya pendataan kelompok marginal, persepsi aparat pemerintah yang belum inklusif, dan kegagalan kebijakan dalam menangkap realitas multisektoral dari problem marginalisasi yang disasar.

Misalnya, dalam kasus Perda Kota Yogyakarta tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, pendataan jumlah dan jenis penyandang disabilitas memerlukan koordinasi antara Pemkot dan organisasi masyarakat sipil. Tanpa pendataan yang baik, negara tidak dapat mengupayakan penyediaan alat bantu secara optimal, memeratakan akses, membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta menyediakan prosedur layanan yang memadai.

Evaluasi dan Pentingnya Inklusif Sejak dalam Pikiran

Melalui pemetaan itu, kami berpendapat bahwa potensi eksklusi bisa diminimalisir dengan memprioritaskan evaluasi kebijakan.

Evaluasi memungkinkan para pemangku kepentingan memetakan derajat implementasi, serta mencari ruang dalam kebijakan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong upaya perbaikan. Agar hal tersebut terwujud, dukungan publik perlu berjalan bersamaan penguatan komitmen terhadap agenda inklusi sosial, baik di level individu politisi maupun kelembagaan partai di Indonesia.

Hal penting lain adalah pemangku kebijakan perlu memiliki pola pikir inklusif. Pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender, hak disabilitas, dan nilai-nilai inklusi sosial masih beragam, bahkan belum tumbuh, baik di kalangan aparat negara maupun partai politik dan lembaga legislatif.

Oleh karena itu harus ada pengarusutamaan nilai-nilai keadilan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (Gender Equity, Disability, dan Social Inclusion/GEDSI) sebagai perspektif yang membingkai pola pikir inklusif setiap pemangku kebijakan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas aparatur negara dan pemerintah daerah dalam pengarusutamaan perspektif GEDSI.

Mereka perlu berkolaborasi bersama lembaga pendidikan tinggi atau organisasi masyarakat sipil. Jika pandangan ini telah terbentuk, audit GEDSI di lembaga-lembaga pemerintah mesti didorong untuk dilaksanakan secara berkala.

Di samping itu, partai politik dan lembaga legislatif harus melaksanakan program dan kegiatan secara internal untuk memperkuat pemahaman terkait isu-isu GEDSI bagi anggota partai politik.

Anggota yang dimaksud termasuk mereka yang duduk di lembaga legisltaif daerah dan pusat, serta kader dan simpatisan partai melalui sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan.

Kami menilai bahwa memprioritaskan evaluasi kebijakan, meningkat keterlibatan yang bermakna bagi kelompok marginal saat proses pembuatan kebijakan, sembari melakukan pengarusutamaan GEDSI sebagai perspektif pemangku kebijakan, alhasil kebijakan inklusif untuk semua dapat terwujud sebab eksklusi dalam kebijakan bisa dicegah.

Nindias Nur Khalika dan Rendy Manggalaputra merupakan peneliti dari Tim Kajian Inklusi Sosial dan Kewargaan Demokratik (Sejalin) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada.