Laporan ini adalah bagian pertama dari seri liputan #DampakAutomasi yang didukung oleh Pulitzer Center.

Gunakan AI. Otomatisasikanlah apapun yang bisa diautomasi dari pekerjaanmu, niscaya kau akan punya lebih banyak waktu untuk melakukan apa yang benar-benar penting, apa yang benar-benar kau suka!

Inilah janji surga perusahaan-perusahaan pengembang kecerdasan buatan seperti OpenAI, Google, Meta, Amazon, dan Grok. Iming-iming itu disambut hangat oleh pemerintah dan pengusaha di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

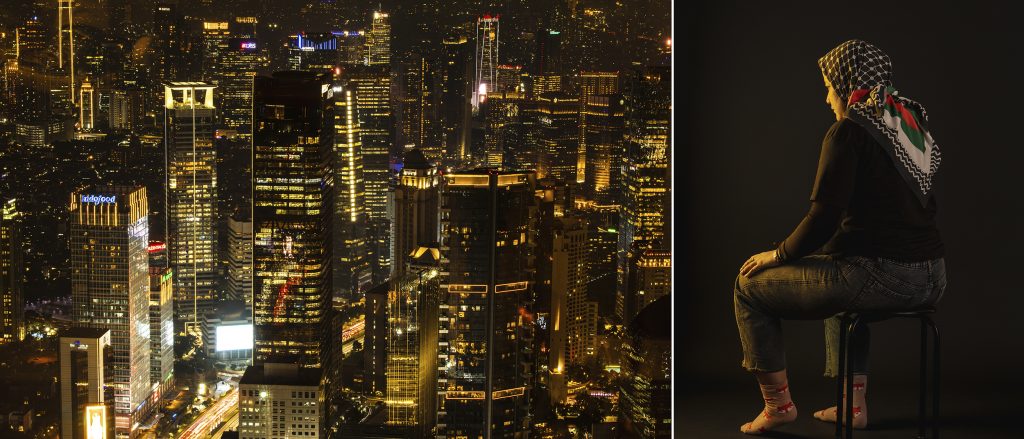

Namun, benarkah pekerja telah jadi lebih bebas, lebih kreatif, dan lebih leluasa dalam waktunya setelah mengadopsi kecerdasan buatan? Apa dampaknya bagi makna kerja kita?

RACHMA menatap layar komputer di hadapannya. Subtitle otomatis bertenaga akal imitasi (AI) dari perangkat penyunting video yang digunakannya gagal menerjemahkan kata-kata majemuk yang merupakan khas Bahasa Indonesia: rumah sakit menjadi sick house, kerja sama menjadi work with.

Rachma menghela napas. Dengan kegagalan ini, berarti ada empat puluh lima lembar naskah dokumenter yang harus dia baca ulang sembari memastikan terjemahan subtitle di video akurat dan enak dibaca. Ini membuang waktunya.

Karya dokumenter sejarah yang tengah dikerjakan Rachma akan dikirim ke sebuah kompetisi dokumenter besar di Asia. Penting untuk menaikkan prestise perusahaan media tempatnya bekerja sebagai produser, di samping menghadirkan selembar sejarah Indonesia yang berharga di tingkat internasional.

Idealnya, kata Rachma, proses subtitling untuk sebuah karya dokumenter dilakukan oleh sedikitnya tiga orang. Seorang juru bahasa menerjemahkan naskah ke dalam bahasa yang diinginkan, seorang editor video memasukkan hasil terjemahan tersebut ke dalam video, dan seorang produser mengawasi hasil akhir kerja itu. Tiga pasang mata dan tiga kepala bekerja sama berbagi beban, menjaga kualitas subtitle.

Namun, departemen juru bahasa di perusahaan Rachma telah raib, dipotong efisiensi.

Kini, Rachma harus berkutat dengan proses subtitling sendirian. Persepsi bahwa alat otomatisasi pasti dapat memudahkan tugasnya membuat atasan Rachma enggan memberikannya tenaga bantuan. Toh, ia hanya tinggal mensupervisi mesin itu.

Proses supervisi perangkat AI dianggap pekerjaan mudah, sehingga tidak dipandang sebagai beban tambahan untuk Rachma. Proses mengalihkan bahasa juga dianggap pekerjaan mudah yang dapat dibantu mesin, dan karenanya tidak usah dikerjakan oleh tiga manusia.

Atas permintaan atasan, Rachma juga harus menghabiskan waktu meriset aplikasi-aplikasi AI yang cocok untuk diterapkan dalam proses-proses kerja lain di kantor. Dia harus mencari tahu tentang biaya langganan perangkat, mencari tahu caranya bekerja, bereksperimen, dan mempelajari kelebihan dan kekurangan dari perangkat-perangkat tersebut. Semua ini memakan waktu kerja.

Pekerjaan utama Rachma kian menumpuk. Menggunung. Menunggu dikerjakan.

“Dengan AI, beban kerja jadi ditumpukkan ke satu orang,” sesal Rachma.

Rachma adalah satu dari banyak pekerja yang menemukan dirinya bekerja lebih banyak, ketika mengadopsi perangkat AI di tempat kerja.

Semua ini demi menunjang cita-cita bangsa agar AI menyumbang $360 miliar kepada PDB Indonesia pada 2030. Ramalan ini pun memberikan alasan bagi banyak perusahaan untuk efisiensi.

Namun, kenyataannya, hasil AI tetap membutuhkan kerja polesan manusia yang cukup besar. Ini menambah beban pada pekerja.

Beberapa kondisi berpadu menciptakan situasi sempurna bagi eksploitasi pekerja lebih tinggi ini: industri yang melemah, manajemen yang memprioritaskan efisiensi, dan sensasi tentang kemampuan AI yang berlebihan.

“Narasi untuk menggambarkan AI generatif dapat mengaburkan kemampuan sebenarnya, terutama dengan melebih-lebihkan klaim tentang kemampuannya dalam mereplikasi pengetahuan dan keahlian pekerja,” tulis peneliti Aiha Nguyen dan Alexandra Mateescu dalam laporan berjudul Generative AI and Labor: Power, Hype, and Value at Work.

Terbuai hype di tengah ekonomi yang menantang, banyak perusahaan mengadopsi perangkat AI dengan harapan dapat memangkas biaya dan mempercepat proses kerja. Namun, ketika diterapkan sembarangan, AI malah memperparah keadaan kerja yang sudah tidak ideal.

Dampaknya pekerja tak hanya mengalami devaluasi upah, namun juga kehilangan makna kerja dan kepuasan batin dalam bekerja.

Kekosongan regulasi menyebabkan perusahaan jadi dapat menghindari akuntabilitas karena jika terjadi hal-hal tak diinginkan dari penggunaan AI, tanggung jawab akan dibebankan sepenuhnya pada individu pekerja. Ketergantungan pada alat-alat otomatisasi juga menghambat perkembangan keterampilan yang sebenarnya diinginkan pekerja.

“…ternyata apa yang diklaim oleh perusahaan teknologi tentang kemampuan AI ini itu, bisa membuat tim ramping dan sebagainya, berbeda dari kenyataan yang kita alami saat ini,” kata Sheila Njoto, seorang sosiolog akal imitasi yang fokus mempelajari dampak AI di dunia kerja.

Hingga saat ini, belum ada bukti pasti bahwa AI meningkatkan produktivitas sebuah negara secara keseluruhan. Malah, menurut Sheila, dampak paling jelas adalah bagaimana kita semakin ditarik ke dalam arus kapitalisme yang semakin cepat dan tak ada habisnya.

“Orang yang bisa kerja lebih cepat karena AI dihukum lebih banyak dengan kerja yang lebih banyak, alih-alih punya waktu luang untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaan,” kata Sheila.

Apa yang terjadi di tempat kerja Rachma juga menunjukkan bahwa beberapa proses kerja di profesinya, seperti menerjemahkan bahasa, kian dianggap sepele dan karenanya cukup dilakukan mesin.

Padahal, sebagai tim produksi program dokumenter sejarah di salah satu saluran televisi terbesar di Indonesia, Rachma dan rekan-rekannya tak hanya bertugas untuk menyajikan tayangan. Mereka juga harus memastikan tayangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual dan legal. Sejarah adalah ingatan kolektif. Kita punya gambaran tentang siapa diri kita lewat sejarah.

Laporan Data & Society mengatakan, pengambilan keputusan di pekerjaan-pekerjaan berkonsekuensi tinggi sebenarnya lebih membutuhkan interaksi sosial yang bernuansa dan relasional.

“Pekerjaan bukan sekadar kumpulan tugas terpisah yang dapat dioperasionalkan; pekerjaan mencakup norma dan standar etika, pengetahuan berbasis konteks, dan memori kelembagaan, serta jaringan dan hubungan sosial yang terus berubah,” kata laporan yang sama.

Perluasan jenis kerja yang dianggap tak begitu penting, dibarengi dengan kerja supervisi mesin yang dianggap “mudah”, menunjukkan terjadinya penurunan nilai kerja. Inilah yang disebut oleh para ahli sebagai “devaluasi” manusia lewat peremehan kerja manusia saat ia berkolaborasi dengan mesin.

Devaluasi dan peningkatan kerentanan pekerja sebenarnya telah terjadi sejak revolusi industri, misalnya, ketika artisan tekstil dan garmen masuk pabrik dan menjadi buruh. Kita juga menyaksikan devaluasi pekerjaan sopir lebih jauh ketika mereka menjadi ojol dalam aplikasi digital.

Di era AI, devaluasi dan kerentanan akan semakin meluas ke lebih banyak jenis pekerjaan dan industri, dengan laju lebih cepat. Bentuknya bermacam-macam, tergantung dari struktur industri masing-masing. Umumnya, pekerja memiliki sangat sedikit kendali atas apakah AI harus diintegrasikan ke dalam alur kerja mereka dan, jika ya, bagaimana caranya.

“Efisiensi buat pemilik modal, tapi penambahan kerja buat pekerja,” kata Guruh Riyanto, seorang koordinator di serikat pekerja media dan industri kreatif SINDIKASI.

Laporan banyak media di Indonesia sejauh ini hanya membahas perkembangan teknologi dan, kini, AI, sebagai sesuatu yang tak bisa diintervensi lagi sehingga harus diterima bagaimanapun bentuknya. Refleksi mengenai apa yang pekerja korbankan ketika mereka “beradaptasi” hampir tidak pernah ada. Aspirasi pekerja selalu absen dari perancangan teknologi dan kebijakan publik yang (tidak) mengaturnya.

Ketika teknologi dibicarakan sebagai sesuatu yang tidak bisa dirancang ulang, pembicaraan itu menjadi deterministik. Buntu. Akibatnya, pengorbanan untuk “kemajuan zaman” lagi-lagi harus ditanggung oleh kelompok rentan.

Padahal, model AI yang berkembang saat ini adalah hasil dari serangkaian pilihan yang dibuat secara sadar oleh segelintir perusahaan teknologi. Kekuatan politis yang mengutamakan kekuasaan dan investasi besar-besaran di atas segalanya itulah yang membentuk AI yang familiar di masyarakat saat ini. Kepentingan-kepentingan itu mengompori hype dan mendorong adopsi AI secara serampangan di berbagai aspek kehidupan kita, termasuk di tempat kerja.

***

Pengembangan akal imitasi sudah berlangsung sejak 1950-an. Ada banyak teknik mengembangkan akal imitasi dan banyak pula bentuk penerapannya.

Google sejak 2011 mengembangkan deep learning, satu dari ragam teknik pengembangan AI, dan mengaplikasikannya pada speech recognition Android di tahun 2012. Deep learning kemudian diterapkan untuk Google Translate, mesin pencari, meningkatkan personalisasi iklan, membangun algoritma untuk media sosial, e-commerce, hingga aplikasi ride-hailing.

Salah satu kekurangan dari deep learning adalah bias. Peneliti yang berusaha memberitahu perusahaan teknologi tentang risiko deep learning dipecat dan dikucilkan, sementara pendanaan untuk riset-riset AI alternatif disedot perusahaan besar.

Sebagian besar publik baru mendengar tentang AI pada 2022 ketika OpenAI meluncurkan ChatGPT. ChatGPT adalah sebuah manifestasi deep learning berskala paling besar dan paling ambisius. Karena ia dapat menghasilkan (generate) konten baru dan tak hanya menganalisa data, ia dipanggil AI generatif.

OpenAI dibentuk pada 2015 sebagai organisasi nirlaba, tujuh tahun sebelum rilis ChatGPT. Miliarder teknologi terkaya dunia Elon Musk menggandeng pengusaha dan kepala akselerator startup bergengsi Y Combinator, Sam Altman untuk mendirikan OpenAI.

Sedari awal, tujuan utama mereka adalah membangun teknologi bernama Artificial General Intelligence (AGI) sesegera mungkin sebelum siapapun, khususnya sebelum Google. Dalam teori, AGI adalah kecerdasan buatan dengan kompleksitas dan kreativitas yang menyamai atau bahkan melebihi kemampuan otak manusia. AGI dimitoskan dapat menyelesaikan masalah yang sangat kompleks, seperti krisis iklim.

Karen Hao, jurnalis MIT Technology Review, menantang mitos itu: tapi, bukankah jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk membangun AI super canggih sendiri sudah memiliki dampak karbon emisi yang terus bertambah? OpenAI menjawab: jika AGI tercapai, ia nanti akan membereskan semuanya, termasuk segala kerusakan iklim yang bakal ditimbulkan dari proses pembuatannya.

Organisasi ilmiah antar negara Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah berulang kali mengatakan, hambatan dari mengatasi krisis iklim bukan karena dunia kekurangan uang atau peralatan teknologi, tapi karena lemahnya kemauan politik (political will).

Buat mewujudkan AGI, OpenAI membutuhkan uang yang besar. Mereka pun mulai menggenjot publikasi. Taktik OpenAI adalah menggambarkan model yang ada, ketika itu GPT-2, sebagai teknologi berbahaya karena potensi kekuatannya yang sangat besar. Ini memberikan kesan OpenAI berhasil melakukan terobosan unik. Kesan ini menarik perhatian Microsoft.

Pada Juli 2019, OpenAI mengantongi $1 miliar dari Microsoft meski belum tahu bagaimana cara mengembalikan keuntungan. Perlu dicatat, uang itu terlalu sedikit untuk proyek AGI.

Cara demikian terus dilakukan, membuat promosi sensasional, pada saat yang sama melakukan pengerukan data, membajak buku serta konten di internet untuk pengembangan selanjutnya.

Dampaknya paling tidak ada empat. Pertama OpenAI berhasil menarik pendanaan sebesar $64 miliar. Kedua, OpenAI kini menentukan arah pengembangan AI global dan memaksa semua kompetitornya untuk mengembangkan model-model serupa. Ketiga, OpenAI menjadi suara berpengaruh dalam menyetir kebijakan publik di berbagai negara tentang AI. Terakhir, yang paling penting, OpenAI mulai dapat menjual model AI-nya sebagai servis berbayar dan mengantongi pendapatan.

OpenAI menjadi hype yang bikin manajemen perusahaan non-teknologi berlari menyerbu perangkat AI. Dimotivasi oleh rasa takut tertinggal dan optimisme berlebihan pada perangkat teknologi, mereka berusaha menjejalkan AI di proses kerja manapun yang mereka bisa. Toh, keadaan ekonomi memang sedang susah.

Manajemen menugaskan bawahan untuk melaksanakan misi tersebut. Berpikir itu akan menyelesaikan segudang masalah yang tengah mereka hadapi, memajukan usaha, mengamankan organisasinya dari ketertinggalan, dan menyembuhkan segala penyakit industri masing-masing.

***

Hari ini, pekerja di berbagai industri, baik formal maupun informal, tak punya banyak pilihan selain memakai perangkai AI. Tuntutan produksi dan dorongan atasan selalu mengejar-ngejar.

“Kita diposisikan dalam konteks kalau saya nggak ngikutin ini, saya akan kehilangan pekerjaan. Kalau saya nggak ngikutin ini, saya akan kalah saing dengan yang lain,” ujar Nabiyla Risfa Izzati, dosen hukum ketenagakerjaan di Universitas Gadjah Mada.

Persaingan di industri menjadi lebih sengit. Biaya-biaya tersembunyi lain di balik riuh pengadopsian AI juga harus ditanggung pekerja.

Skolastika, seorang pekerja kreatif lepas di Tangerang mengatakan, pekerja sebenarnya harus mengeluarkan uang lebih banyak jika ingin mengakses fitur-fitur AI premium. Pertama, fitur-fitur AI memiliki biaya langganan yang tidak murah. Jika tidak ingin kalah bersaing, seorang pekerja kreatif harus rela merogoh kantong lebih dalam untuk membayarnya. Kedua, pekerja juga harus memiliki perangkat keras (ie. laptop, PC) dengan spek lebih tinggi untuk dapat mengoperasikan aplikasi-aplikasi tersebut dengan lancar.

“Industri menjadi lebih keras, karena untuk pekerja kreatif, AI bukan sesuatu yang free… kita harus pintar-pintar memilih mana yang lebih murah,” kata Tika, begitu ia akrab dipanggil. “[AI] cuma jadi sesuatu yang kita gak bisa hindari, karena demand industri sekarang jadi jauh lebih cepat.”

Tika sendiri menggunakan Descript, Canva, dan Adobe untuk menunjang pekerjaannya sehari-hari. Dia melakukan segala hal yang berhubungan dengan produksi video, konten di media sosial, membuat cerita, hingga penerjemahan. Di salah satu proyek lepas yang sedang ia jalankan, Tika juga mensupervisi dan merancang alur kerja produksi konten.

Menurut pengamatan Tika, AI sudah memberangus banyak pekerjaan di tingkat junior. Desain grafis, misalnya. Saat ini, klien tinggal mempekerjakan seorang art director, seseorang di posisi senior yang dapat mengarahkan konsep sebuah karya, tanpa desainer junior yang biasanya bertugas mengeksekusi arahan tersebut.

“AI tools tinggal menelan referensi dan boom, keluarlah ‘karya’,” kata Tika.

Keinstanan menyebabkan jumlah konten yang beredar meningkat berkali-kali lipat. Suplai yang berlebihan di tengah waktu penonton yang terbatas membuat nilai ekonomi dari sepotong konten semakin turun.

Alokasi budget untuk menghasilkan produk kreatif pun menyurut. Ini menciptakan sebuah lingkaran setan yang terus mengulangi pola pemangkasan pekerja, memaksa pekerja mengadopsi alat-alat otomatisasi, dan penambahan beban bagi pekerja yang masih bertahan.

Dampaknya adalah sebuah produk kreatif, kesenian, desain, karya tulis, kini makin dianggap sekadar setitik konten yang akan hilang dalam lautan konten lainnya. Makna kerja semakin tergerus.

“Kita tinggal di dunia dimana art dan design dan video… ga perlu punya nilai kreatif yang life-changing dan bikin lo keinget malem-malem,” kata Tika. “Ga ada lagi kesempatan untuk bikin hero project.”

Tak hanya Tika di sektor kreatif yang mengalami kehilangan nilai dan makna dalam aktivitas bekerja. Banyak pekerja, terutama di sektor kemanusiaan seperti kesehatan mental dan pendidikan, mengalami hal serupa. Mereka menemukan bahwa memberikan beberapa proses kerja kepada alat-alat otomatisasi ternyata dapat merampas kepuasan batin yang mereka dapatkan dari profesi tersebut.

Aktivitas kerja, yang seharusnya memberikan makna bagi manusia serta membantu sebuah masyarakat berkembang, kian dimutilasi menjadi potongan proses operasional belaka. Ada beberapa proses yang harus dilakukan perlahan karena ia penting, atau sesederhana karena pekerja menyukainya. Tentu saja, proses-proses itu menjadi tidak bernilai ketika dilihat dari kacamata keuntungan, menurut dosen UGM Nabiyla.

“Bagaimana kemudian posisi manusia itu nggak penting. Yang penting semuanya efisien. Bagaimana kebutuhan [jadi] hanya uang, kebutuhan rohani manusia itu nomor sekian,” kata Nabiyla.

Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, AI membantu produktivitas, bukan si pekerja sendiri.

“Output-nya yang terbantu,” ujar Nabiyla.

Rika (bukan nama sebenarnya) memilih menceritakan pengalamannya kepada kami dengan nama samaran karena tidak ingin dituduh mencoreng nama perusahaan.

Di hari biasa, Rika bekerja hingga tiga belas jam sebagai tenaga kesehatan mental. Selain menemui klien, membuat laporan, analisa, dan materi lokakarya, Rika juga harus memproduksi konten di media sosial untuk promosi tempatnya bekerja.

Di era digital, peran ganda ini umum ditemui. Segala macam profesi dituntut untuk juga menjadi content creator.

Rika menggunakan chatbots seperti Brave Leo AI dan Gemini untuk membuat ringkasan bahan lengkap dengan visualnya. Konten instan itu dia pindahkan ke Canva. Beberapa klik untuk mengubah sedikit tata letak elemen, sesuaikan dengan panduan perusahaan, dan dalam empat puluh lima menit, konten itu siap terbit.

Proses riset yang biasa dikerjakan Rika hilang, padahal ia menyukai proses risetnya, meski membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, peran gandanya di perusahaan membuat Rika tak punya waktu istirahat.

Tekanan produksi, permintaan kerja yang sewaktu-waktu dapat masuk, dan dorongan atasan membuat Rika mulai mengandalkan AI.

“Aku diomeli bos karena tidak mengandalkan teknologi yang ada. Jadi ya sudah, aku pakai AI,” kata Rika.

Meski bekerja menggunakan AI, dia masih merasa kurang istirahat. Karena waktu kerjanya tak berubah, tetap tiga belas jam untuk bekerja, dan gaji Rika tak jauh tinggi dibanding upah minimum di kotanya.

Rika juga merasa, memproduksi konten tanpa memperhatikan kualitas hanya supaya “terlihat ada aktivitas” di dunia maya merampas kepuasannya dalam bekerja. Tidak lagi ada makna di dalam sebuah aksi posting konten, yang dulu merupakan hasil riset, pertimbangan, dan keputusan Rika sendiri dalam memilih topik yang menurutnya penting.

Kepuasan yang hilang ini juga dialami oleh Dana (bukan nama sebenarnya), seorang guru di sebuah sekolah internasional di Jakarta Barat.

Sekolah Dana menuntut para guru untuk mengembangkan metode belajar yang dapat membangkitkan daya pikir kritis dan rasa ingin tahu dari siswa. Hampir setiap tahun, memang selalu ada pergantian konsep mengajar, kurikulum baru, metode baru, direksi baru.

Sebagai guru yang sudah mengajar sejak 2015, Dana sebenarnya mendapatkan kepuasan ketika ia dapat merancang dan menerapkan strategi mengajar, serta menyaksikan strategi ciptaannya itu mengubah anak didiknya menjadi lebih baik.

Pergantian metode terus menerus, tanpa pelatihan yang cukup, disertai beban kerja administrasi yang banyak, membuat Dana kewalahan memenuhi tuntutan.

Maka, dia meminta ChatGPT untuk membuat strategi dan rencana mengajar. ChatGPT memberinya cara mengajarkan grammar dan menghitung, cara menguji anak, hingga menciptakan soal. Dana merasa kehilangan proses kerja yang ia sukai.

“Kita setiap guru punya strategi masing-masing dalam mengajar, jadi ketika kita nge-prompt, ya sudah kayak ga ada jiwa dalam mengajar. Hilang saja,” kata Dana.

Sementara itu, di kelas, Dana berusaha mendidik anak-anak untuk tidak mengerjakan tugas secara instan menggunakan AI. Dia memperhatikan, anak-anak didiknya hanya dapat membaca, namun tidak dapat menemukan apa yang penting dari sebuah bacaan. Maka, Dana berusaha mengajarkan cara mencari sumber referensi secara mandiri, untuk melatih daya baca kritis mereka.

Dana merasa bersalah. Dia merasa sedang melakukan ketidakjujuran, karena dia sendiri menggunakan ChatGPT untuk meringankan pekerjaannya.

“Kita berusaha menerapkan pembelajaran yang membangkitkan rasa ingin tahu, tapi rasa ingin tahunya seperti dibuat-buat,” keluh Dana.

Seperti Tika, apa yang dialami Rika dan Dana menunjukkan semakin menipisnya ruang bagi manusia untuk menentukan tujuan, hasrat, dan makna hidup sendiri lewat sebuah aktivitas kerja.

“Itulah yang sedang direnggut,” kata Sheila, sosiolog AI. “Rasanya kita cuma hidup untuk kerja, tapi [hanya] kerja untuk bertahan hidup, alih-alih bekerja untuk manusia atau komunitas agar berkembang.”

Secara teknis pun, AI sebenarnya masih kurang mumpuni. AI memang dapat meramu rencana pembelajaran berdasarkan ribuan data di jagat maya. Tapi menurut Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI) Fahriza Tanjung, yang tahu keadaan spesifik para siswa serta kebutuhan di sekolah adalah para guru sendiri.

“Saya kira masih belum bisa sempurna seperti yang dibuat oleh guru-guru secara langsung,” ujarnya.

Menyerahkan terlalu banyak proses kerja pada alat-alat otomatisasi juga ternyata dapat menghambat keterampilan yang sebenarnya ingin dikembangkan pekerja.

Seorang wartawan lepas yang juga memilih berbagi pengalaman dengan kami secara anonim mengatakan, ia memakai ChatGPT, Google Translate, dan alat transkripsi otomatis untuk mengolah, menulis, dan memoles berita yang ditulisnya. Ia bergantung pada alat-alat tersebut karena seringkali bekerja sendirian di lingkungan serba cepat, tanpa dukungan sebuah tim sebagaimana newsroom tradisional. Namun, dia merasa perkembangan keterampilannya sendiri jadi stagnan.

“Hasil akhirnya lebih bagus (pakai AI), tapi kadang gue ngerasa lima tahun perkembangannya stagnan dalam penulisan naskah atau translate. Kadang suka blank,” kata dia. “Dengan tools yang udah ada, udah langsung copy paste. Jadi lama-lama mungkin hasil akhirnya bagus tapi kayak, gue belajar apa dari sini gitu.”

Semua pengalaman pekerja ini menunjukkan bahwa pengadopsian alat-alat AI belum tentu membebaskan waktu pekerja, menambah kreativitas, dan mengasah keterampilan. AI malah dapat menambah pekerjaan, menggerus makna dan kepuasan bekerja, dan menumpulkan kreativitas.

Memperparah keadaan, pekerja seringkali tidak dapat menyuarakan pendapatnya terkait di mana, kapan, dan bagaimana mereka bersedia menggunakan AI tanpa mendapat retaliasi langsung dari atasan. Itulah mengapa mayoritas narasumber untuk laporan ini memilih menyembunyikan identitasnya.

Beberapa pekerja memberitahu kami bahwa mereka mendapat tekanan secara verbal dari atasan untuk segera menggunakan AI. Mereka juga mendapat cemooh saat menyatakan pendapat tentang proses-proses kerja tertentu yang menurut mereka tidak tepat diserahkan pada AI.

Seorang pekerja untuk media asal Singapura di Indonesia memberitahu kami bahwa seorang rekannya dipecat karena digantikan AI, dan dua orang lainnya dipecat setelah mengkritik cara penerapan AI di kantornya.

Hampir seluruh narasumber pekerja kami sepakat bahwa tidak ada ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka secara jujur mengenai penggunaan alat-alat otomatisasi di tempat kerja. Wawancara untuk laporan ini adalah kesempatan pertama mereka untuk menyampaikan aspirasi.

Semua itu terjadi di tengah memanasnya isu upah layak, minimnya perlindungan, kenaikan pajak dan harga barang, disertai oleh menyusutnya lapangan kerja. Hak-hak pekerja memang diatur undang-undang ketenagakerjaan, tapi produk hukum itu belum mampu menjawab perlindungan pekerja atas jenis-jenis hubungan kerja baru akibat perubahan teknologi.

Bagi Nabiyla, penting untuk memperluas perlindungan bagi segala jenis pekerjaan dan relasi kerja.

“Dibuat seluas-luasnya sehingga apapun nanti bentuk dan dinamika pekerjaan di luar sana, dia tetap bisa terlindungi oleh UU Ketenagakerjaan,” kata Nabiyla.

Sialnya pemerintah justru seringkali terlalu memihak industri teknologi. Hype yang disulut perusahaan teknologi, budaya over glorifikasi produksi, ditambah paradigma kuat bahwa terlalu banyak regulasi akan menghambat inovasi, menjadi pagar penghalang tinggi mitigasi dampak-dampak tak diinginkan.

“Pemerintah…berteman dengan para techbros yang meyakinkan mereka bahwa [AI] ini dapat membantu Indonesia dan sebagainya,” kata Sheila. “Masalahnya ada di paradigma, jadi saya tidak yakin bahwa individu saja benar-benar dapat membawa perubahan.”

Struktur kerja sudah berubah, dan pekerja sudah terjerat di dalam sistem yang lebih eksploitatif. Menurut Sheila, yang dapat dilakukan pekerja kini adalah bergabung di dalam sebuah serikat atau kolektif. Ini mungkin dapat menjadi sebuah kendaraan efektif untuk, setidaknya, membantu menegosiasikan kepentingan pekerja di sebuah perusahaan.

“Saya merasa putus asa ketika melihat bagaimana orang-orang berkuasa merespons [AI]. Namun saya hopeful karena banyak orang semakin melek,” kata Sheila.