ANGIN timur berembus kencang, menggiring ombak menuju pesisir pantai Teluk Pikat yang terletak di sekitar Kelurahan Matras, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Suasana di Teluk Pikat tidak seramai biasanya. Deretan pondokan nelayan tampak sepi. Padahal tempat ini biasa dijadikan para nelayan di Matras untuk berkumpul dan menjual hasil tangkapannya.

Peti-peti es yang seharusnya terisi penuh oleh ikan juga tampak kosong.

Di sisi barat pantai, terlihat tujuh perahu nelayan tertelungkup di daratan. Hanya sedikit perahu yang bersandar di bibir pantai dan siap melaut. Salah satunya milik Yaman (40), ketua kelompok nelayan di Matras.

“Musim angin timur ini sering membawa badai dan ombak besar. Jadi banyak nelayan di sini yang tidak melaut,” kata Yaman, sembari mempersiapkan cumi-cumi yang akan ia jadikan umpan memancing, pertengahan bulan Februari kemarin.

Matras berada di wilayah perairan terbuka yang menghadap langsung Laut China Selatan, dan pada bulan-bulan tertentu, seperti Oktober hingga Maret, angin akan berembus langsung dari utara Pulau Bangka, dan menerpa wilayah pesisir timur. Angin tersebut membuat nelayan urung melaut.

Namun, siang itu Yaman terpaksa melaut, ia harus memberanikan diri untuk menerjang ombak dan angin timur yang terkenal ganas di kalangan nelayan. Ombak acapkali memakan korban; baik nelayan maupun warga yang terseret gulungan air laut itu.

“Setidaknya hasil melaut hari ini bisa untuk lauk makan. Kalau banyak ya syukur, bisa untuk dijual,” katanya.

Yaman mulai menyalakan mesin perahunya yang berkapasitas tidak lebih dari 10 paarden kracht (pk). Kali ini, ia akan menuju salah satu titik karang di tengah Laut Matras, jaraknya sekitar 4-5 kilometer dari bibir pantai.

Setelah menempuh sekitar satu jam perjalanan, Yaman berhenti sejenak untuk mengecek titik karang yang menjadi tujuannya. Ia melihat kebelakang, bukit Matras yang menjulang setinggi 110 meter ia jadikan patokan untuk mengingat titik karang.

“Rasanya benar di sini lokasinya,” ujarnya. Yaman segera melemparkan jangkar perahunya. Cumi-cumi yang telah dipotong-potong segera dikaitkan di kail pancingnya dan dilemparkan ke dalam laut.

Tak lama menunggu, senar pancing Yaman sedikit mengencang, pertanda ada ikan yang memakan umpannya. Dengan sigap ia menarik pancingnya.

“Alhamdulillah dapat,” ujarnya.

Seekor ikan kerisi merah seukuran dua jari orang dewasa berhasil terangkat. Tangkapan kerisi disusul juga jenis-jenis ikan lainnya, seperti sirip kuning, kerapu, dan jenis ikan karang lainnya, ukurannya tidak ada yang melebihi lima jari orang dewasa.

“Dulu kerisi di sini besar-besar, ukurannya bisa mencapai lima jari orang dewasa bahkan lebih. Tapi 10 tahun belakangan, ikan disini makin kecil ukurannya. Jumlahnya juga makin sedikit,” kata Yaman.

Hari itu, Yaman hanya mendapat sekitar dua kilogram ikan. Ia terpaksa pulang lebih awal, karena awan hitam mulai menyelimuti langit.

“Lumayan untuk lauk makan dirumah, kalau dijual tanggung, uangnya tidak sampai lima puluh ribu,” katanya.

Di perjalanan pulang, mata Yaman teralihkan oleh empat buah Kapal Isap Produksi (KIP) yang sedang beroperasi dari kejauhan. Kapal-kapal tersebut sedang sibuk menyedot pasir timah di kedalaman Laut Matras. Jarak kapal tersebut tidak sampai dua mil dari bibir pantai.

“Beruntung arus saat ini kencang, kalau tidak, limbah lumpur dari KIP biasanya membuat keruh sekitar perairan matras. Kalau sudah begitu, kita terpaksa melaut lebih jauh lagi,” kata Yaman, sembari terus memacu perahunya menuju daratan.

Perairan Matras memiliki sejarah panjang terkait aktivitas penambangan timah laut di Pulau Bangka. Semuanya sudah dimulai sejak tahun 1970-an atau saat era pemerintahan Orde Baru. Orang tua Yaman menjadi saksi bagaimana perairan Matras mulai dikeruk.

“Cerita dari orang tua saya dulu, kapal keruk mulai masuk matras sekitar tahun 1970-an. Tapi tidak ada warga yang berani protes. Dampaknya juga belum terasa, karena jumlah kapal keruk yang ada hanya satu atau dua buah,” kata Yaman.

Memasuki tahun 1990-an, aktivitas penambangan di Matras sempat berhenti. Namun, memasuki tahun 2000-an, aktivitas pengerukan kembali dilakukan.

Di periode tahun terakhir itu, aktivitas kerap didominasi oleh penambang rakyat. Mereka umumnya menggunakan ponton yang terbuat dari drum-drum besar dan rangkaian kayu menyerupai rakit serta harus menyelam, guna mengarahkan selang untuk menyedot timah dari dasar laut.

Sementara, KIP mulai memasuki wilayah perairan Matras pada kisaran tahun 2015. Seingat Yaman, saat itu jumlah KIP yang datang hanya sedikit tetapi terus bertambah seiring waktu.

Tidak seperti tambang rakyat yang masih bisa mereka usir. Hadirnya KIP ternyata membawa cerita panjang bagi perjuangan masyarakat Matras untuk menyelamatkan laut mereka, bahkan hingga hari ini.

Aksi penolakan KIP awal yang dilakukan masyarakat matras adalah saat di kantor gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pengujung Desember 2015. Aksi tersebut juga diikuti oleh ratusan warga dan nelayan terdampak, yang berasal dari tiga kabupaten: Bangka Selatan, Bangka, dan Bangka Barat.

Namun, belum ada hasil yang memuaskan dari aksi tersebut. Hal ini terbukti dengan masih dilakukannya aksi penolakan hingga tahun 2021.

Hingga buntutnya pada pertengahan Februari 2022, tujuh orang divonis hukuman enam bulan penjara karena merusak KIP milik PT Citra Bangka Lestari dalam aksi protes yang berujung kericuhan pada Juli tahun lalu.

“Sejak awal KIP masuk, kami mulai sering melakukan aksi demo menolak KIP Citra Bangka Lestari. Baik itu di lokasi penambangan, kantor timah (milik PT. Timah Tbk), bahkan kantor gubernur. Namun, respons pemerintah seperti itu-itu saja, KIP masih beroperasi hingga sekarang, dan laut semakin rusak,” kata Yaman.

Ekspansi Zonasi

Merujuk pada Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2040, Laut Matras, Tanjung Batu, Bedukang hingga Deniang, masuk dalam zona pertambangan seluas 9.666,6 hektare.

Zona pertambangan bersanding dengan zona pariwisata seluas 558,9 hektare, yang mencakup wilayah Perairan Matras, Rambak, Teluk Uber, Tanjung Pesona, Tikus, Tikus Mas, Rebo, Tanjung Ratu, Badu Bedaun, dan sekitarnya.

Dalam Perda tersebut, tidak ada sama sekali zona perairan tangkap di perairan Matras. Padahal, ada sekitar tiga ribu jiwa penduduk yang mayoritasnya memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil laut.

“Melihat kondisi sekarang, kami jadi semakin bingung. Sudah jelas tambang tidak bisa bergandeng dengan perikanan ataupun pariwisata. Karena sudah jelas, tambang itu merusak laut dan mengganggu pemandangan,” tegas Yaman.

Analisis data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kepulauan Bangka Belitung terhadap Perda tersebut menyimpulkan terdapat 434.166,7 hektare zona pertambangan yang tersebar di hampir seluruh wilayah pesisir Pulau Bangka.

Jumlah itu terbagi di antaranya di pesisir utara seluas 139.163,9 hektare, pesisir barat seluas 65.933,8 hektare, pesisir timur seluas 229.069 hektare, dan pesisir selatan seluas 89.329,4 hektare.

Jessix Amundian, Direktur Walhi Bangka Belitung mengatakan, dampak pertambangan di laut akan lebih parah dibandingkan dengan darat karena akan lebih menjalar ke seluruh wilayah pesisir di kepulauan itu.

“Limbah tambang di laut dapat terbawa arus yang pada akhirnya akan berdampak pada wilayah tangkap nelayan. Jadi sudah jelas, adanya zonasi tambang yang berdekatan dengan wilayah tangkap merupakan dua hal yang berlawanan. Oleh karena itu, kajian terkait pola arus laut harus segera dilakukan,” kata Jessix.

Yaman menambahkan, ketika masuk pertengahan tahun, laut juga akan terlihat lebih keruh akibat limbah pertambangan timah di sekitar pesisir Matras.

“Ketika air keruh, ikan akan menjauh dari pesisir, hal inilah yang menyebabkan kami harus melaut lebih jauh, bahkan ada yang melaut lebih dari 10 mil. Oleh karena itu, kami jelas menolak hadirnya zona pertambangan ini,” kata Yaman.

Senada dengan Yaman, penolakan terhadap Perda RZWP3K ini juga disuarakan oleh masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Selatan. Warga mempertanyakan mengapa wilayah perairan laut sekitar Toboali masuk ke dalam tiga zona: pariwisata, pertambangan, dan perikanan tangkap.

“Bagaimana bisa? Dalam satu wilayah pariwisata dan perikanan berdampingan langsung dengan tambang timah. Pasti tidak enak dilihat, jika tempat wisata pemandangannya tambang timah. Apalagi dampak bagi nelayan, kami sudah sejak dulu menolak,” kata Joni Juhri, Ketua Perhimpunan Nelayan Batu Perahu, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.

Agus Suryadi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengatakan tumpang tindih zonasi tidak akan menimbulkan masalah. “Karena sudah diatur juga di dalam perda dimaksud, terkait arahan peraturan pemanfaatan ruang,” katanya, melalui keterangan tertulis, Jumat (18/3).

Hal lain menurutnya, dalam Perda sebetulnya nelayan masih diperbolehkan mengambil ikan di wilayah pertambangan dengan mengikuti persyaratan keamanan dan keselamatan tertentu.

Akumulasi data Walhi Bangka Belitung menemukan saat ini terdapat 60 perusahaan pemegang total 326 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di provinsi tersebut. Total luasnya mencapai 593.414,12 hektare atau nyaris setengah luas daratan Bangka Belitung yang mencapai 1,6 juta hektare.

Dari 60 perusahaan tersebut, setidaknya terdapat tiga perusahaan besar yang total kepemilikan IUPnya mencapai lebih dari 90 ribu hektare dan tersebar di hampir seluruh wilayah perairan Bangka Belitung. Ketiganya adalah PT Timah Tbk seluas 148.322 hektare, PT Babel Tinindo seluas 96.693 hektare, dan PT Cirindo Mining Utama seluas 95.925 hektare.

Korban Nyawa dan Alam

Walhi mencatat sepanjang tahun 2017 hingga 2020, sedikitnya 59 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tambang timah yang didominasi oleh timah rakyat (ilegal) baik di darat maupun laut. Korban terbanyak terjadi pada 2019, dengan 25 jiwa melayang, disusul 19 nyawa hilang pada 2020.

Pada akhir Februari, otoritas terkait juga menemukan dugaan terjadinya kerusakan lingkungan terkait sumber daya ikan dan perairan pesisir akibat pembuangan limbah timah yang tidak memperhatikan standar pencegahan, pencemaran, dan kerusakan pesisir di Matras oleh KIP Octopus 1.

“Kami menemukan indikasi pelanggaran dalam pembuangan tailing yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir,” kata Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Agus, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Bangka Belitung mengatakan insiden-insiden tersebut perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah provinsi terhadap evaluasi kegiatan serupa pada masa mendatang.

“Kita sama-sama menunggu dulu apa hasil investigasi yang telah dilaksanakan tim PSDKP tersebut. Dalam hal ini, pihak KKP selaku pemerintah pusat menjalankan kewenangannya untuk perizinan berusaha,” kata Agus.

Jessix, Direktur Walhi Bangka Belitung, menilai kerusakan lingkungan, konflik, dan jatuhnya korban jiwa akibat aktivitas penambangan ibarat dua sisi mata uang dengan beragam dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak pernah terungkap dari rantai bisnis tambang timah dari hulu sampai ke hilir.

“Korporasi tambang, baik BUMN maupun swasta, mutlak dimintai pertanggungjawaban, karena selama ini mereka yang diuntungkan dari aktivitas pertambangan timah, sementara masyarakat harus tenggelam dalam konflik berkepanjangan,” kata Jessix.

Ia mendesak agar aktivitas penambangan timah di perairan Kepulauan Bangka Belitung harus dihentikan sampai adanya perbaikan bagi keadilan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar.

“Di sisi lain, kami juga belum melihat adanya teknologi kapal isap atau penambangan yang bebas atau bersih dari pembuangan limbah ke laut,” kata Jessix.

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Kelautan Tropis berjudul “Penilaian Pencemaran Logam Berat Cd, Pb, Cu, dan Zn Pada Sedimen Permukaan Perairan Matras, Sungailiat, Bangka”, oleh Mohammad Agung Nugraha, disebutkan bahwa Perairan Matras telah tercemar logam berat yang bersifat toksik dan karsinogenik.

“Perairan Matras menunjukkan partikel halus atau lumpur dan liat lebih dominan. Hal ini diduga karena arus perairan matras yang lemah,” tulis penelitian tersebut.

Yaman ikut membenarkan. Menurutnya, pantai di Matras sekarang memang cenderung berlumpur, hal itu pula yang menyebabkan berkurangnya ikan-ikan karang, seiring dengan matinya terumbu karang di Matras.

“Karena sudah banyak lumpur, ikan yang didapat hanya jenis-jenis ikan yang bisa bertahan di lingkungan berlumpur, seperti ikan duri,” katanya.

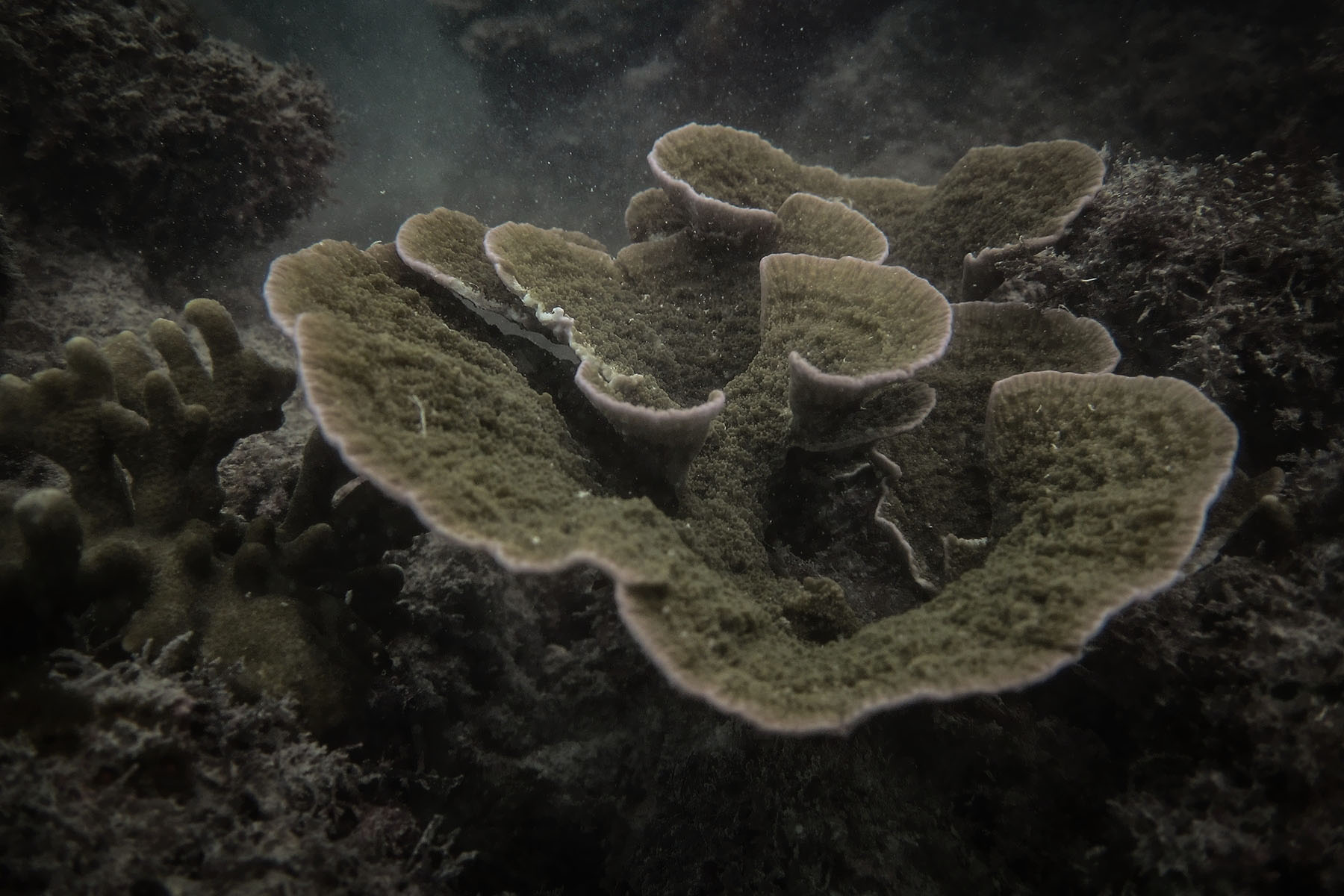

Karang-karang yang Mati

Bagi masyarakat Melayu di Matras, laut adalah warisan leluhur yang harus dijaga. Mereka telah hidup berdampingan dengan laut selama ratusan tahun, dan itu telah melahirkan kearifan dan pengetahuan luar biasa terkait laut.

Salah satunya pantang larang, yakni pantangan menggunakan alat tangkap yang dapat merusak karang seperti bom ikan atau pukat harimau.

“Sejak dulu masyarakat Matras hanya menggunakan pancing atau jaring berukuran kecil untuk menangkap ikan. Karena ada larangan untuk menggunakan alat tangkap yang merusak,” kata Syamsuri (42), tokoh masyarakat dan nelayan Matras, pada pertengahan bulan Maret.

“Kami percaya, siapapun yang melanggar semua pantang larang itu, maka akan celaka atau menderita penyakit hingga meninggal dunia,” lanjut Syamsuri.

Syamsuri telah menjalani profesi sebagai nelayan di Matras selama hampir 2 dekade. Ia lahir dan besar di Matras, orang tuanya adalah salah satu dari kelompok pertama yang bermukim di sana, di sekitar kaki bukit.

“Saat itu hanya ada tiga rumah di Matras, salah satunya orang tua saya,” katanya.

Syamsuri dan masyarakat Matras meyakini, kepercayaan lokal itu yang selama ratusan tahun menjaga laut dan pesisir dari kerusakan, termasuk sejumlah karang-karang yang telah diberi nama khusus oleh nelayan di sana.

Ada karang Tanjung layang, Surong daun, Ali Ukum, Bukui, Bakim, Jalil, hingga Beting Unus, yang semuanya berada dekat dengan bibir pantai, tidak sampai satu mil. Karang-karang tersebut menjadi rumah bagi ikan-ikan karang eksotik dan mempunyai nilai jual tinggi, seperti kerapu, seminyak, ketambak, hingga jenis ketarap atau ikan kakak tua.

Namun, sejak kehadiran aktivitas penambangan timah, hampir semua karang itu mati, tertutup lumpur, tutur Syamsuri. Akibatnya, nelayan harus mengalami penurunan hasil tangkapan di perairan tersebut.

“Kalau dulu, saat masih ikut orang tua melaut–sekitar tahun 90an, dalam satu hari bisa dapat 10 hingga 20 kilogram ikan. Bandingkan dengan sekarang, untuk dapat tiga kilogram ikan saja sudah susah. Ini semua karena karang-karang sudah banyak yang mati,” katanya.

Selain terkenal dengan hasil ikannya, Laut Matras sebelum kehadiran tambang timah merupakan rumah bagi cumi-cumi atau sotong. Bahkan, nelayan dulunya tidak perlu melaut jauh untuk mendapatkan 30 hingga 50 kilogram cumi-cumi dalam sehari.

“Tapi sekarang, saat pertengahan tahun, yang merupakan musim cumi, kami hanya bisa dapat 3-5 kilogram,” kata Iwan, nelayan yang sudah puluhan tahun berprofesi sebagai pencari cumi-cumi di Matras.

Data lain Walhi Kepulauan Bangka Belitung memperkirakan sedikitnya 5.270 hektare terumbu karang di Kepulauan Bangka Belitung mengalami kerusakan akibat aktivitas KIP dan ponton isap produksi [PIP].

“Kita asumsikan, setiap satu KIP menghasilkan limbah sekitar 2.700 meter kubik per hari. Jika KIP yang beroperasi di perairan Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 40, maka limbah yang dihasilkan sekitar 39,42 juta meter kubik per tahun. Ini belum ditambah limbah dari ratusan ponton isap produksi,” kata Jessix.

Budaya yang Tergerus

Tidak pernah terbayangkan dalam benak Yaman tangannya yang biasa memegang pancing dan jaring kini harus berganti dengan sebilah cangkul untuk mengaduk pasir dan semen. Terhitung dua minggu sudah, ia harus mengambil pekerjaan sampingan sebagai pekerja bangunan.

“Hasil laut sudah tidak menentu. Jadi banyak nelayan lainnya yang juga terpaksa nyambi jadi buruh bangunan, meskipun tidak ada pengalaman sebelumnya,” kata Yaman, di sela waktu istirahatnya.

Menurut Yaman, nelayan yang ada di Matras saat ini lebih didominasi oleh pendatang dari kota lain di Sumatra dan Pulau Jawa. Sementara, orang asli Matras hanya tersisa kurang dari sepuluh yang masih berprofesi sebagai nelayan.

Kelurahan Matras memiliki luas sekitar 1.225 hektare, dengan jumlah penduduk sekitar tiga ribu jiwa, mayoritas adalah Suku Melayu, disusul Tionghoa, Jawa, Batak dan Minangkabau.

Di Matras juga terdapat dua bukit yang tingginya sekitar 110 meter. Masyarakat menamai keduanya Bukit Pilar. Bukit ini dianggap sakral oleh masyarakat Melayu di Matras. Mereka percaya, kedua bukit ini adalah salah satu “gerbang” gaib yang melindungi pesisir timur Pulau Bangka dari bencana.

“Dari dulu hingga sekarang bukit ini masih dilindungi, dan masyarakat percaya, kalau sampai rusak akan terjadi bencana banjir besar di Pulau Bangka,” kata Atuk Jalal (74), tokoh adat di Matras.

Di sekitar kaki bukit, juga masih terdapat sisa-sisa tajur lada dari kayu rengas, yang menjadi simbol kejayaan masyarakat Matras pada masa lampau.

Namun, kehadiran tambang timah telah mengubah semuanya. Banyak masyarakat Matras kini yang tidak lagi berkebun, bahkan banyak yang memilih menjadi penambang timah. Adanya perbedaan sudut pandang masyarakat dalam memilih untuk bertahan hidup atau melindungi lingkungannya tak ayal menimbulkan konflik horizontal di sana.

“Bahkan tidak jarang akibat konflik tambang ini, silaturahmi antar keluarga ada yang terputus, karena berbeda pendapat dengan hadirnya tambang timah ini,” kata Yaman.

Kendati begitu, Yaman mengatakan tidak bisa sepenuhnya melarang keputusan rekan-rekannya menjadi penambang. “Karena memang situasi sudah berbeda, laut sudah rusak, di darat lahan semakin sempit. Namun, kami sebenarnya masih menyimpan harapan, kembalinya Laut Matras seperti semula,” katanya.

Bagi Atuk Jalal, konflik horizontal di Matras adalah hal yang amat disayangkan.

“Sejak kehadiran tambang timah, masyarakat di sini kian terjebak dan tenggelam dalam konflik,” katanya.

Ia hanya bisa berharap masyarakat Matras tetap memegang teguh pesan leluhur mereka untuk terus menjaga daratan dan lautan Matras.

“Karena, kalau sampai laut ini rusak total, maka akan terjadi bencana besar seperti tsunami di Pulau Bangka, karena penjaga di laut dan bukit matras marah,” katanya.

Artikel ini adalah bagian dari serial peliputan topik dampak tambang ilegal di laut bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Seluruh rangkaian reportase adalah kerja sama Project Multatuli, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), dan Ekuatorial. Hibah tidak memengaruhi independensi redaksi Project Multatuli.