Kami pergi mengunjungi masyarakat adat Tengger di Jawa Timur untuk mencari tahu apa kata mereka tentang rencana perubahan ruang hidupnya yang akan dijadikan salah satu “10 Bali Baru” oleh pemerintahan Joko Widodo. Setelah berbincang-bincang dengan beberapa warga Tengger, kami dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur dan Jaringan Solidaritas Sindikat Aksata bisa merasakan keresahan warga yang sebenarnya menolak, tapi dari luar terlihat pasrah.

Ruang hidup masyarakat adat Tengger berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sebagaimana tertulis di gerbang kawasan konservasi ini. Beberapa kali dalam perjalanan, kami berjumpa dengan warga yang memakai sarung diikat di lehernya. Kami disuguhi bentang alam yang indah dan jalan aspal yang mulus.

Ladang-ladang berjajar di kemiringan tebing yang hampir 60 derajat, membuat kami terheran-heran atas keberanian para petani di sini menanam. Jalan ini akses menuju wisata yang cukup terkenal di Indonesia bahkan internasional, yaitu wisata Kawah Gunung Bromo dan pintu masuk menuju pendakian Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa.

Kawasan ini baru ditetapkan menjadi taman nasional sejak 1982 dan semakin dikenal karena dua destinasi wisata tersebut. Kedua lokasi wisata ini populer berkat promosi pemerintah daerah serta kementerian pariwisata. Dalam Kawasan Taman Nasional ini pun ada yang disebut “zona pemanfaatan”, terbagi menjadi ruang publik dan ruang usaha.

Kabar rencana pembangunan fasilitas wisata di zona pemanfaatan inilah yang kemudian jadi perdebatan banyak pihak hingga saat ini.

Walaupun dalam aturan dibolehkan pembangunan di zona pemanfaatan, tapi hal ini bisa saja berlawanan dengan etika lingkungan. Satu kebijakan yang meliputi aspek ekonomi dan politik yang berdampak buruk terhadap lingkungan mungkin saja tidak melanggar aturan hukum yang dibuat pemerintah tetapi melanggar etika.

Beberapa “fasilitas wisata” ini erat kaitannya dengan proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Dikutip dari tempo.co, ada empat investor di enam ruang publik dan ruang usaha dalam zona pemanfaatan, yang berencana membangun fasilitas wisata, antara lain:

-

- Zona pemanfaatan Jemplang seluas 38,7 ha yang izinnya diberikan kepada PT Winuta Alam Indah;

- Zona pemanfaatan Bukit Teletubbies (Pusung Tumpeng) – Watugede seluas 124,4 ha; yang seluas 28 ha sudah berizin dan izinnya diberikan ke PT Winuta Alam Indah;

- Zona pemanfaatan Cemoro Lawang – Laut Pasir – Mentigen di Kabupaten Probolinggo seluas 90,3 ha. Investor proyek wisata di Cemoro Lawang adalah PT Bromo Permai, sementara Blok Mentigen dari PT Mitra Indo Permai;

- Zona pemanfaatan Ranupani – Ranu Regulo di Senduro, Kabupaten Lumajang, seluas 118,8 ha. Wilayah yang dikenal dengan nama Blok Gunung Gending ini izinnya diberikan ke PT Pesona Anugrah Nusantara.

Kami bertanya kepada orang Tengger, apa pendapat mereka atas rencana ini, dan mendapatkan jawab beberapa warga yang mengaku tidak dilibatkan dalam rencana pengembangan itu. Mereka mempertanyakan manfaatnya dan mengkhawatirkan dampak buruknya.

Sejarah dan pengalaman di masa lalu membuat mereka menyadari setiap kebijakan akan berdampak kepada mereka. Ketika wilayah hidup mereka ditetapkan menjadi taman nasional, ada penetapan zonasi yang membuat orang Tengger yang lebih dulu mendiami wilayah tersebut tidak leluasa membuka lahan. Mereka hanya diperbolehkan tinggal dan berladang di zona tertentu.

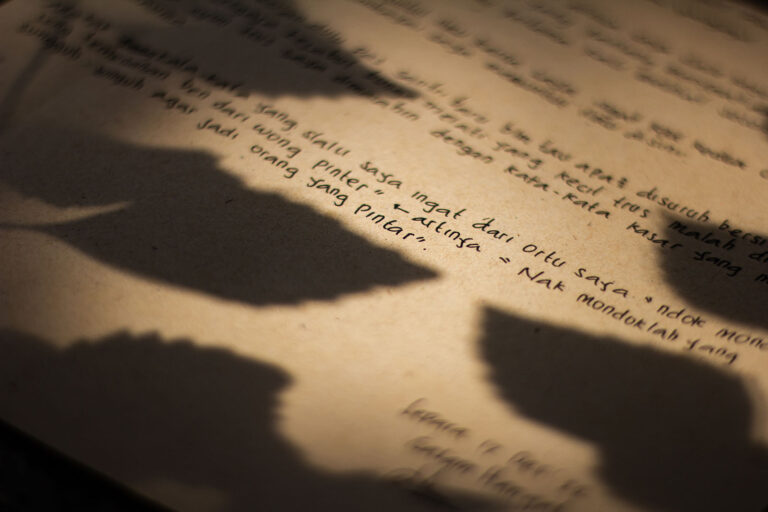

Memendam Perasaan

Kami singgah di salah satu rumah orang Tengger, rumah Pak Mul, mantan Kepala Desa Ngadas. Rumah ini kerap menjadi tempat singgah para peneliti antropologi dari beberapa negara yang tertarik tentang adat istiadat orang Tengger. Kami duduk di dapur mengelilingi tungku. Selain hawa memang dingin, menerima tamu di dapur sudah menjadi adat mereka. Tungku ini menjadi tempat sakral yang diberi mantra oleh dukun setiap upacara Karo. Ini menjadi alasan pula orang Tengger tidak bisa lepas dari kayu bakar.

Kami ingin menanyakan bagaimana respons Pak Mul mengenai rencana pembangunan beberapa fasilitas wisata di sekitar Jemplang dan Petungan.

“Saya ini orang kecil, saya tidak berani,” kata Pak Mul. “Sebenarnya ya tidak baik, tapi saya bisa apa?”

Kami mencoba memaknai kalimat tersebut sebagai kalimat yang menunjukkan sifat orang Tengger. Sifat yang kami maksud di sini adalah memendam dalam hati dan menghindari konflik. Purnawan Dwikora Negara, ahli hukum lingkungan dari Universitas Widyagama Malang, menyebutnya sebagai “budaya malu” orang Tengger yang cenderung menghindari konflik.

Pak Mul mengamini analisis ini. Dalam beberapa peristiwa, katanya, orang Tengger menunjukkan sikap memendam, kalaupun berontak menurutnya tidak akan berarti banyak. Sayangnya, hal ini justru kerap dimaknai bahwa orang Tengger setuju dan menerima segala perubahan yang terjadi di kawasannya.

Sifat orang Tengger ini seharusnya dimaknai lebih mendalam oleh orang luar yang hendak masuk ke kawasan ini; bukan menjadikan ini suatu kemudahan atau peluang untuk terus mengambil alih tanah orang Tengger.

Kawasan Bromo Tengger dan Semeru ibarat ruang publik yang memberikan ketenangan batin bagi orang Tengger yang tidak bisa lepas dari ritual ibadahnya. Seperti beberapa tahun yang lalu, ada peristiwa bunuh diri di salah satu desa karena alasan punden tempat mereka melakukan ritual diubah menjadi musala; hal ini seperti merebut ruang publik mereka, membuat jiwanya merasa kosong karena tempatnya bertemu dengan leluhur hilang.

Jadi, walaupun orang Tengger tidak melakukan perlawanan terkait pembangunan pariwisata dan cenderung pasrah, bagi kami ini tidak bisa serta merta diartikan sebagai bentuk dukungan. Suara mereka seharusnya lebih digali dan dijadikan pertimbangan utama atas segala pembangunan yang dilakukan di tanah leluhurnya.

Fasilitas ‘Instagrammable’ di Pintu Masuk ke Tanah Suci

Kawasan Bromo Tengger Semeru termasuk dalam rencana pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025.

Ada 88 kawasan yang ditetapkan menjadi KSPN, salah satunya Kawasan Bromo Tengger Semeru. Hal ini perlu dicermati dengan jeli. Bukan sekadar menjadikan kawasan ini “Bali Baru” yang berorientasi hanya pada uang dari wisata tapi juga bagaimana penempatan orang Tengger dan kawasannya yang dianggap sakral.

Namun, sayangnya, saat ini kami melihat orientasi dari semua pembangunan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hanya pada uang melalui upaya mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan.

Kami berdiri, menatap latar belakang bentang alam savana atau padang rumput yang disebut orang Tengger tanah “hila-hila” atau tanah suci. “Pintu masuk” menuju tanah suci ini berada di tempat yang dikenal dengan nama Jemplang.

Kami mendengar kabar di wilayah inilah akan dibangun jembatan kaca, fasilitas glamour camping (glamping), penginapan, dan restoran. Jembatan kaca dan fasilitas glamping yang akan dibangun di kawasan Jemplang menunjukkan proyek ini dibikin hanya untuk wisatawan bisa mendapatkan foto-foto untuk diunggah di media sosial atau biasa disebut “Instagrammable”. Rencana ini gagal melihat nilai dari tanah suci ini bagi orang Tengger.

Pandangan kami juga tak bisa lepas dari papan yang bertuliskan “Kawasan Rawan Bencana”. Terlihat jelas tanah di bawah kami mengandung gas beracun, juga kemiringan hingga 60 derajat. Banyak hal yang membuat kami bertanya-tanya, kenapa orang-orang yang punya kuasa dan uang dan sumber daya lain ini masih hendak membangun dengan mengabaikan segala risiko yang ada?

‘Amphitheater’ Bukan untuk Orang Tengger

Selain fasilitas ‘Instagrammable’, pemerintahan Joko Widodo juga merencanakan pembangunan panggung yang disebut “amphitheater” di kawasan Ranupani, desa terakhir sebelum para pendaki berusaha sampai ke puncak Gunung Semeru.

Karena menjadi tujuan akhir para pendaki, perputaran ekonomi terlihat jelas di sini. Ada homestay, persewaan alat pendakian, warung makan, juga jasa porter dan transportasi.

Kami singgah di bangunan yang belum sepenuhnya jadi, masih ada beberapa pekerja. Ini merupakan bangunan untuk pentas seni yang disebut amfiteater. Bangunan ini berdiri di atas tanah yang terbentuk dari pendangkalan Danau Ranupani. Semakin hari Danau Ranupani berkurang airnya dan mengalami pendangkalan yang disebabkan oleh gulma bernama salvinia.

Amfiteater ini perwujudan dari perencanaan yang tidak saja melibatkan orang Tengger, tapi juga memang dibangun bukan untuk mereka, melainkan untuk para wisatawan dengan ekspektasi yang tidak nyambung dengan adat dan budaya orang Tengger.

Kegiatan adat Tayuban, misalnya, dilakukan untuk memberi persembahan kepada roh leluhur. Sehingga seniman Tayuban tidak tampil di hadapan penonton yang butuh hiburan. Upacara adat lain juga tidak perlu dilakukan di amfiteater.

Kami datang bertepatan suasana hari Raya Karo. Saat itu ada pertunjukan seni di depan halaman rumah warga, lalu ada arak-arakan mengelilingi desa. Rancangan amfiteater jelas-jelas dibikin bukan untuk ritual adat orang Tengger.

Kemungkinan ia hanya menjadi tempat para musisi membawa para penggemarnya datang ke sana, dan tentu tidak lepas dari putaran profit wisata yang terus dikejar. Sedangkan orang Tengger lahir sebagai orang yang patuh terhadap ajaran leluhur, maka kekayaan bagi orang Tengger asli adalah dengan selalu beribadah kepada leluhurnya, salah satunya dengan bertani.

Dalam sejarah orang Tengger sendiri, ada kepercayaan bahwa bertani merupakan pekerjaan suci atau luhur. Anggapan ini berdasarkan keyakinan ada suara gaib anak ke-25 sebelum dilabuhkan ke Kawah Gunung Bromo yang meminta untuk “Tandur Tuwuh”, yaitu memberikan hasil bumi untuk dilabuhkan setiap Upacara Kasada. Upacara ini melarungkan hasil bumi ke dalam Kawah Gunung Bromo dengan harapan terhindar dari malapetaka. Karena itu bertani sangat erat dengan upacara adat dan leluhur orang Tengger.

Meski masih teguh memegang adat, orang Tengger dan komunitas lain di kawasan ini memang membutuhkan fasilitas modern, tetapi bukan jembatan kaca atau amfiteater.

Salah satu warga Ranupani yang kami temui berkomentar mengenai amfiteater di tempat tinggalnya: “Kami meminta tanah untuk bangun sekolah dipersulit, tapi fasilitas wisata diam-diam langsung jadi.”

Komentar tersebut membuat kami semakin tidak memahami untuk siapa pembangunan ini.

Lila Puspita adalah Staf di WALHI Jawa Timur