Peringatan: Esai foto memuat narasi tentang depresi dan percobaan bunuh diri yang dapat memicu ketidaknyamanan Anda.

MENYUSUI DAN MENGURUS BAYI bukan perkara mudah. Tidak semua ibu bisa melakukannya.

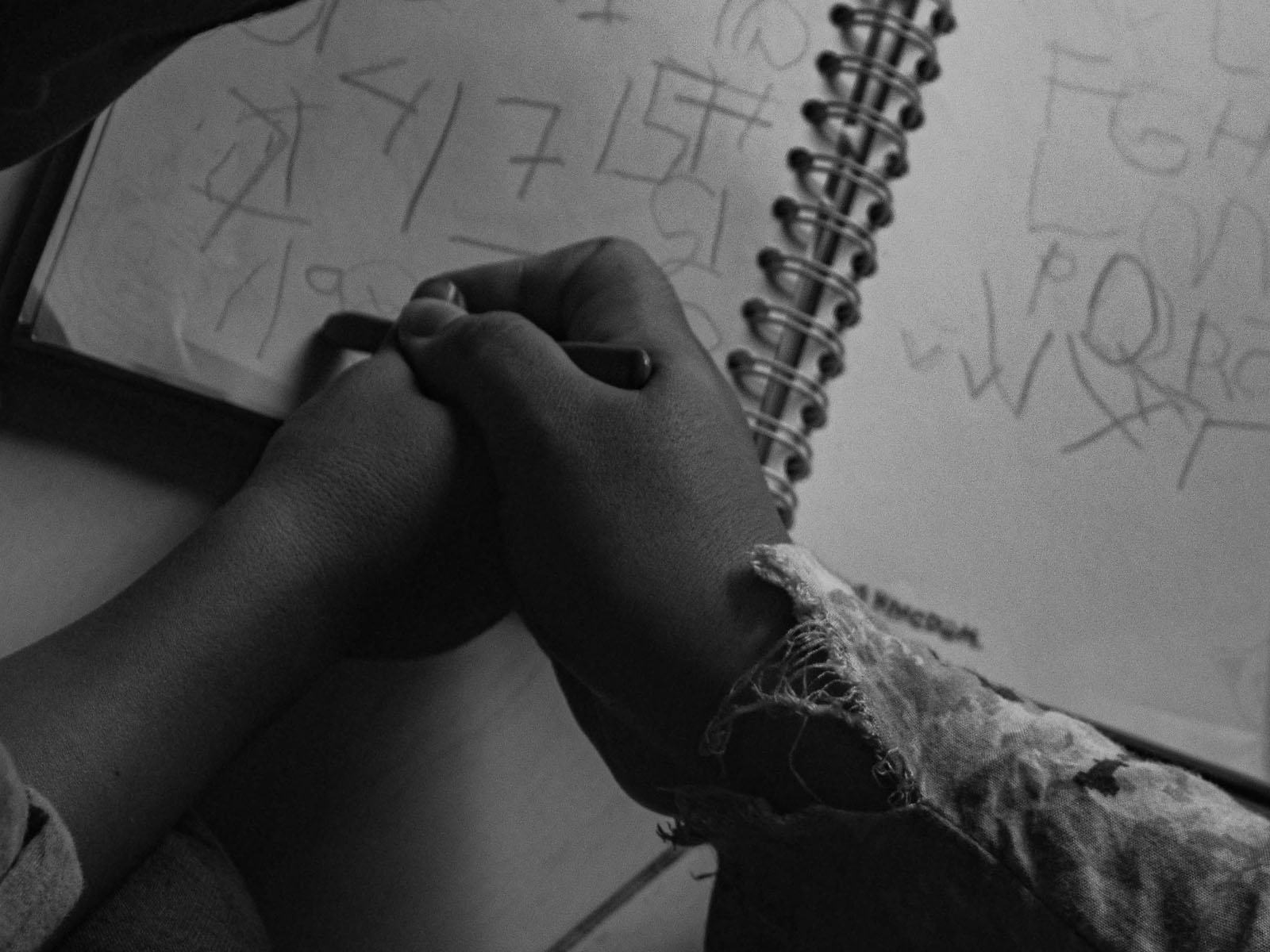

Afi adalah salah satunya. Bukan ia tidak mau, tetapi kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Dokter mengatakan secara fisik tubuhnya tidak mampu memproduksi ASI sebanyak dan kapan pun bayinya membutuhkan. Ia disarankan memompa ASI-nya setiap dua jam lalu menstoknya.

Afi adalah ibu baru. Ia membutuhkan ruang dan waktu untuk beradaptasi, juga beristirahat, di tengah rutinitas barunya ini. Suaminya sibuk bekerja. Sementara, ia harus berhadapan dengan tangis bayi, siang dan malam. Tak jarang, ia ikut menangis karena kelelahan.

Setelah lima bulan, Afi tidak lagi mampu menahan rasa lelahnya memompa ASI selama dua jam sekali. Produksi ASI-nya tidak maksimal sehingga ia butuh waktu lebih untuk bisa mendapatkan satu kantong terisi penuh. Di sisi lain, ia juga perlu membagi waktu untuk mengurus bayi dan rumah. Ia lantas memutuskan memberikan anaknya susu formula (sufor).

Keputusannya itu dipertanyakan orang-orang di lingkungan sekitarnya, seolah menuding ia telah menyia-nyiakan sesuatu yang berharga. Bahkan, tenaga medis juga ikut mempertanyakan keputusannya tanpa menimbang lebih dalam alasan Afi memberi anaknya sufor.

“Waktu itu ke dokter laktasi, bilang mau berhenti pompa ASI soalnya udah capek banget. Malah dibilang, ‘Ibu, kok bisa anaknya malah dikasih sufor?’” kata Afi, saat ditemui di rumahnya di Jakarta Selatan, September tahun lalu.

Ketidakmampuannya memberikan ASI dengan maksimal, juga tudingan orang-orang sekitarnya, membuat ia mempertanyakan dirinya. Ia merasa ada yang salah. Ia merasa bukan ibu yang baik.

Perasaan itu berkecamuk dalam pikirannya hingga satu hari, ia tanpa sadar memukul-mukul kepalanya hingga terluka.

“Orang-orang selalu tanya keadaan bayinya. Ibunya, mah, mau segila apa juga pada bodo amat,” tuturnya.

Buah hatinya kini sudah berusia 4 tahun, tak lagi membutuhkan ASI ataupun susu formula. Akan tetapi, rasa bersalah dan pikiran bahwa ia bukan ibu yang baik tidak pernah hilang dari benaknya.

Ibu Tidak Boleh Nangis, Tidak Boleh Bersedih

Sebuah pesan singkat masuk dari suami Ella jelang tengah malam. Suaminya tidak bisa pulang ke Jakarta dan terpaksa menginap di Bandung karena kelelahan bekerja.

Pesan itu membuat Ella sangat marah. Ia merasa rasa lelahnya tak sebanding dengan lelah sang suami. Beban yang ia tanggung sudah terlalu berat saat harus mengurus bayinya, kala itu berusia enam bulan, sendirian.

Malam itu, pikiran-pikiran gelap berkeliaran. Tak sadar, ia mengambil bantal dan menutup wajah bayinya yang tengah menangis kencang. Ia juga menyusun rencana untuk mengakhiri hidupnya di kamar mandi. Tak lama, tangisan bayinya mereda. Bayinya baik-baik saja.

Selang beberapa menit, ia tersadar dan menangis kencang. Di situ ia menyadari, ada yang berbeda dari dirinya. Ia kemudian beberapa kali berkonsultasi dengan temannya yang seorang psikolog. Dari situ, ia baru tahu kalau dirinya mengalami postpartum depression atau PPD.

Akan tetapi, Ella tidak memiliki keberanian untuk terbuka atas apa yang terjadi pada dirinya. Ia khawatir dianggap ‘gila’ dan tidak mampu mengurus anaknya.

“Dibilang, orang zaman dulu aja nggak ada istilah PPD, kenapa sekarang ada? Padahal dulu bukan nggak ada, cuma mereka nggak tau aja,” ujar Ella.

Ella melihat PPD masih menjadi isu yang tabu untuk dibicarakan, apalagi diselesaikan.

“Ibu yang baik adalah yang bisa menyusui, ibu yang buruk adalah ibu yang memberikan susu formula. Ibu yang melahirkan secara pervaginam adalah ibu yang seutuhnya, ibu yang melahirkan secara sesar adalah ibu yang lemah. Ibu yang mengurus anaknya tanpa banyak mengeluh adalah ibu yang baik, sedangkan ibu yang merasa kelelahan dan membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk mengurus anaknya adalah ibu yang buruk.”

Setelah didiagnosis dengan PPD, Ella mulai rutin berkonsultasi dengan psikolog. Menurutnya, hal yang paling membantunya melewati PPD adalah afirmasi positif yang diberikan psikolognya dan support system yang ia dapatkan dari orang-orang terdekatnya.

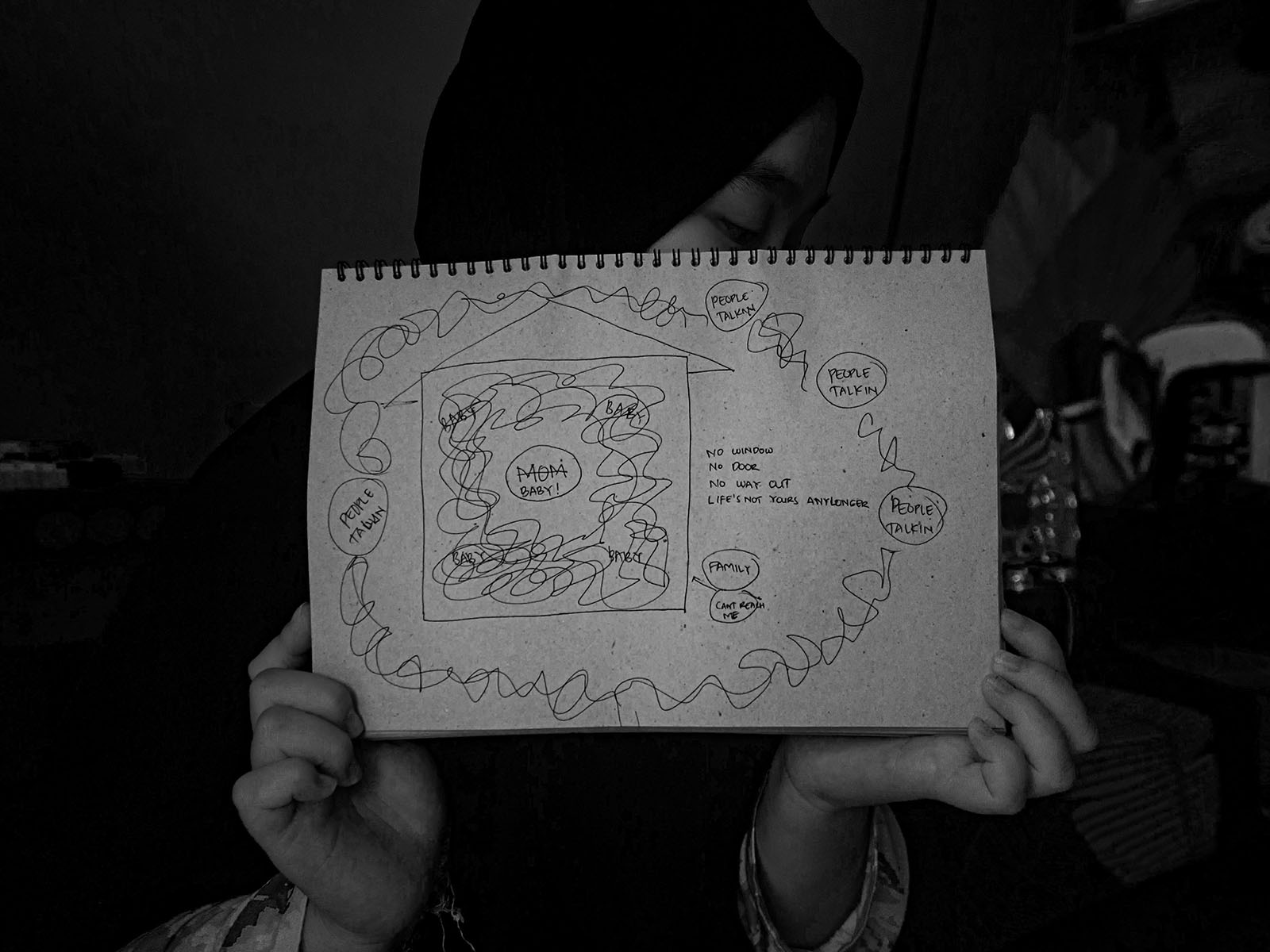

Ella adalah seorang dosen arsitektur yang tengah mengembangkan penelitian tentang ruang yang nyaman bagi seorang ibu yang baru melahirkan untuk mencegah terjadinya PPD.

Betapa pun, Ibu Ingin Selalu Berada Di Samping Anaknya

Nur Yanayirah, pendiri Mother Hope Indonesia, juga melalui pengalaman serupa.

Saat menyandang status ibu, ia merasa kebahagiaannya teriisap habis. Perasaan gagal, bersalah, dan buruk terhadap dirinya memenuhi isi kepalanya.

Perasaannya semakin terpuruk saat ia dibanjiri komentar mengenai tubuhnya yang menggemuk pasca-melahirkan. Ia kehilangan jati dirinya.

Ia berencana memberikan bayi yang saat itu berusia 9 bulan ke orang lain. Ia lalu berencana mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan diri di danau dekat rumahnya.

Di tengah kekalutannya, seorang pria menghampirinya dan menawarkan untuk mengantar Yana ke tempat yang aman. Setelah itu, barulah keluhannya dianggap serius.

“Seakan-akan tangan dan kaki kita diborgol sama bayi. Bahkan mandi aja ditangisin sama bayi. Rasanya kayak kemerdekaan kita sebagai individu terampas. Tapi kalau kita cerita ini ke orang, orang akan melihat kita sebagai ibu yang jahat,” kata Yana.

Ia menilai apa yang dilaluinya tidak bisa dianggap sepele. Hal itu pula yang mendorongnya untuk mendirikan Mother Hope Indonesia, komunitas yang memberikan dukungan psikologis kepada ibu, serta sarana edukasi untuk masyarakat.

Yana mengatakan, ibu dengan PPD harus menghadapi pergulatan internal dalam dirinya serta eksternal dari lingkungan sekitar. Banyak ibu yang menolak untuk mencari bantuan dengan ketakutan bahwa jika ia jujur dengan kondisinya, ia akan dipisahkan dengan bayinya.

Sedangkan dari lingkungan sekitar, ibu yang mengalami PPD sering dianggap dirasuki setan, lemah, dan berlebihan.

“Depresi itu nggak kelihatan. Kalau kita ketabrak mobil sakitnya bisa kelihatan, jadi orang bisa lebih empati. Kalau depresi, orang menganggap kita mengada-ngada,” kata Yana.

PPD adalah depresi yang dialami pasca melahirkan. Seringkali, ibu dengan PPD mengalami kesulitan untuk dekat dengan bayinya. Selain itu, ibu dengan PPD kerap merasa putus asa, bukan seorang ibu yang baik, dan dalam beberapa kasus, memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya dan bayinya.

Berbeda dengan baby blues yang terjadi dalam jangka pendek, PPD bisa bertahan selama bulanan bahkan tahunan.

Riset studi keperawatan tahun 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 25 persen dari ibu yang baru pertama kali melahirkan mengalami PPD, dengan 20 persen lainnya dialami ibu dengan kehamilan selanjutnya. Sementara per Februari 2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut sebanyak 57 persen ibu di Indonesia mengalami gejala baby blues.

‘Saya Sudah Ibadah…’

Endah sempat dibawa ke rumah sakit jiwa saat ia mengalami gejala diduga PPD. Namun, ia tidak mendapatkan diagnosis yang jelas untuk apa yang dialaminya. Dokter hanya memberikannya obat antidepresan.

Sayangnya antidepresan yang diresepkan tidak cocok.

“Saya jalan, ke mana juga nggak tau arah. Mau pulang juga lupa. Saya sampai hilang, sekitar dua hari. Sampai suami lapor ke polisi,” kata Endah.

‘Istighfar kamu, biar imannya kuat,’ Endah mengingat salah satu ungkapan yang diterimanya kala itu.

“Saya udah istighfar berapa kali, udah solat berapa kali, udah ngaji berapa kali. Saya udah ibadah, tetep seperti itu. Dikiranya itu penyakit yang tidak berhubungan dengan otak. Tapi orang nggak ada sama sekali yang mikir ke situ,” ungkapnya.

Endah juga mengingat saat ia menjalani perawatan atas dugaan PPD-nya, salah satu tenaga kesehatan berkata, “Bu, melahirkan itu bukan penyakit! Ibu sehat. Udah lama, loh, di rumah sakit. Ini bukan penyakit. Pulang.”

“Padahal saya hampir aja mau bunuh diri di rumah sakit,” ucapnya.

Setelah melalui berbagai pemeriksaan dan konsultasi, Endah akhirnya terdiagnosis memiliki PPD. Dari situ, ia memulai perjalanannya untuk pulih.

Terkait PPD, menurut Yana, beberapa tenaga kesehatan lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan bayi. Sementara untuk ibu, kesehatan fisik lebih diutamakan. Ibu dipastikan tidak mengalami pendarahan atau kejang, tapi perasaan dan kabar sayangnya jarang ditanyakan.

Dr. Gina Anindjayati, psikiater yang juga penasihat di Mother Hope Indonesia, mengatakan layanan kesehatan jiwa untuk ibu di Indonesia mulai sudah ada sejak tahun 1990an. Namun, perkembangannya tidak terlalu menggembirakan dan cenderung pelan.

Banyak aspek yang perlu diperhatikan ketika menangani ibu dengan PPD, seperti kehamilan, persalinan, pasca persalinan, dan perubahan fungsi seorang ibu, kata Dr. Gina. Aspek-aspek ini perlu dipahami untuk bisa membantu ibu dengan optimal.

Oleh karenanya, penting untuk membekali tenaga kesehatan kemampuan untuk memberikan pertolongan bagi kasus-kasus seperti PPD atau gangguan mental pasca-melahirkan lainnya.

Koordinasi antar-tenaga medis dan kesehatan menjadi krusial. Gina mengatakan alurnya bisa dimulai dari bidan dengan mengenali seawal mungkin tanda-tanda PPD yang nantinya bisa dirujuk ke dokter umum. Di dokter umum, ibu dengan PPD bisa melakukan konsultasi dan menjalani pemeriksaan psikiatri melalui wawancara untuk bisa menegakkan diagnosis.

Setelahnya, dokter umum akan merujuk pasien ke psikiater yang memiliki kewenangan untuk melakukan tata laksana terhadap kasus PPD. Saat ini, perhimpunan kedokteran sudah mendirikan departemen khusus bagi psikiater untuk menangani gangguan kesehatan mental bagi perempuan. Namun, saat ini jumlahnya masih terbatas.

Di level negara, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan buku Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu untuk tenaga kesehatan. Di dalam buku ini, setiap ibu hamil sampai pasca-bersalin sebetulnya berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh bidan di layanan primer.

Meskipun sudah masuk ke dalam kebijakan negara, secara implementasi kebijakan ini juga belum merata sehingga masih banyak ibu dengan PPD yang masih menerima stigma dari tenaga kesehatan, atau tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

”Ketika orang mengalami gangguan jiwa, ada aspek medis dan psikososialnya. Kalau orang-orang di sekitar punya anggapan-anggapan yang kurang mengenakkan tentang si ibu, ini nggak membantu,” kata Gina, seraya melanjutkan, “Dan ini berisiko memperberat PPD yang dialami ibu tersebut.”

Pada akhirnya, para ibu mengatakan bahwa support system adalah kunci utama yang mereka butuhkan ketika mengalami PPD. Para ibu yang mengalami PPD sangat ingin didengarkan tanpa penghakiman. Hal sesederhana seperti menanyakan kabar dan perasaan menurut mereka memiliki kekuatan untuk memulihkan.

***

Bagi Afi, harapannya untuk pulih adalah karena ia ingin tetap ada melihat anaknya bertumbuh.

“Rasanya seneng banget kalo misalnya liat anak berkembang, seneng kalau denger cerita baru dari dia. Masih mau hidup karena mau liat anak bertumbuh jadi manusia yang seperti apa. Masih mau ada di sini untuk ngeliat hobi-hobi barunya.”

Begitu juga dengan Ella. Kendati ia memiliki pikiran-pikiran gelap, tetapi keinginan untuk terus bisa bersama buah hatinya tetap lebih besar.

“Saya takut akan apa yang akan terjadi ke anak saya ketika saya udah nggak ada. Anak saya gimana?” katanya.

Yana berkata, ia bangkit karena anaknya tetap memanggilnya Mama walaupun ia mengabaikan anaknya ketika mengalami PPD.

“Aku bangkit karena anakku tetep manggil aku Mama. Tetep deket sama aku walaupun aku udah menjauh dari dia. Dia tetep meluk aku, dia tetep nyari aku. Bayi aku mencintai aku tanpa syarat, jadi aku mau pulih untuk dia.”

—

Jika Anda atau orang di sekitar Anda memiliki gejala/mengalami postpartum depression, berikut beberapa layanan konsultasi yang bisa menjadi referensi:

- @motherhope.ind (Instagram) Motherhope Indonesia (Whatsapp 089667334086 – Yana)

- Poli Psikiatri RSCM Kencana (1500135 – Call Center)

Esai foto ini merupakan bagian dari lokakarya fotografi #SetaraBercerita yang diselenggarakan Project M pada 1-3 September 2023. Pelatihan foto diikuti 9 perempuan dan gender minoritas muda di Indonesia.

Mentor: Rosa Panggabean