Seperti harta dan utang, apakah trauma juga dapat kita wariskan?

Inda: Mencari Jawaban Atas Ketakutan

Inda (26), tumbuh besar dengan banyak kekangan. Ia melihat orangtuanya selalu merasa tak aman lantas menjadi protektif. Inda tidak diizinkan untuk berteman dekat apalagi menjalin hubungan dengan seseorang yang berbeda agama dan di luar komunitas Tionghoa.

“Gak pernah dijelasin kenapa. Cuma kayak, ga boleh aja!” kata Inda, di apartemen yang belum lama ia tinggali dengan keluarga kecil barunya.

Inda mulai meraba alasan di balik kekhawatiran dan proteksi berlebih orangtuanya saat masa-masa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, delapan tahun silam. Politik identitas yang mewarnai perebutan posisi DKI 1 kala itu, membuka trauma dan luka lama orangtuanya.

Trauma orangtuanya muncul saat terjadi demonstrasi besar pada 2 Desember 2016. Ketika itu, massa yang dimotori ormas Islam membanjiri ibukota, menuntut proses hukum terhadap mantan Gubernur DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama terkait ucapannya yang menyinggung salah satu ayat di Alquran.

Inda, yang tengah berada di kampus, diminta untuk pulang. Orangtuanya histeris, khawatir bukan kepalang. Untuk sementara waktu, Inda juga dilarang untuk pergi ke kampus.

“Aku sempet gak ke kampus beberapa hari gara-gara demo. Karena mau kerusuhan lagi katanya kalau misalnya Ahok sampai naik. Banyak surat ancaman yang beredar,” kata Inda, seraya melanjutkan, “Bakal kejadian kayak ‘98 lagi, lah.”

Bagi Inda, larangan untuk pergi ke kampus itu tidak dibarengi dengan argumen yang jelas. Perdebatan hebat terjadi antara ia dan orangtuanya. Sepintas, Inda mengetahui hal-hal buruk yang terjadi dalam kerusuhan jelang jatuhnya rezim Orde Baru itu, termasuk kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa. Inda mengaku menyimpan kekhawatiran soal itu tetapi tidak cukup besar sampai-sampai harus membatasi gerak-geriknya.

“Kenapa gak terbuka aja? Karena, ya, kayak kita jadi bisa lebih memahami gitu, loh. Mending dikasih tau secara perlahan dan kita ngerti kenapa ini terjadi, itu terjadi,” ujarnya.

Mei 1998. Inda masih berusia 9 bulan.

Inda dibawa orangtuanya menghadiri pemakaman di rumah duka di Jelambar, Jakarta Barat. Rumah duka itu adalah satu dari sedikit yang tersisa. Rumah-rumah duka lain yang mereka tahu telah habis terbakar dalam kerusuhan.

Inda adalah anak pertama dari keluarga Tionghoa yang bermukim di Teluk Gong, Jakarta Utara. Hari itu, kakak sepupunya meninggal dunia. Ibadah persemayaman berlangsung sepi, hanya dihadiri keluarga terdekat dan seorang pendeta yang akhirnya mengiyakan untuk hadir memimpin ibadah.

Pada hari-hari kerusuhan, kakak sepupu Inda mengalami sesak napas. Mendiang sempat dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto di tengah situasi jalanan yang dipenuhi kendaraan dan bangunan yang terbakar. Selain menderita hidrosefalus, keluarga menaruh dugaan lain atas penyebab kematian kakak sepupu Inda ini.

“Stres, lah. Dengar kentungan, tong tong tong tong,” ucap Lina, ibu Inda, merujuk pada bunyi pentungan ke tiang listrik sebagai penanda bagi rumah-rumah untuk tahu kapan harus siaga atau merasa aman.

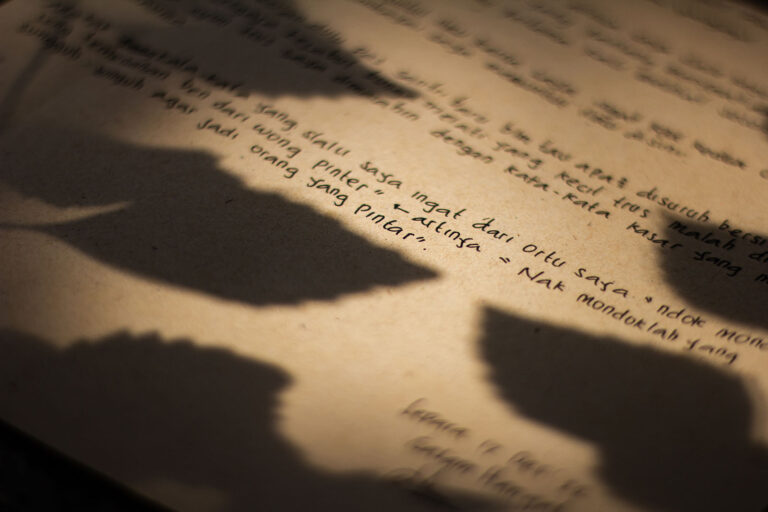

Setiap detik yang terjadi pada Mei 1998 menjadi catatan abadi di ingatan yang dipendam ayah dan ibu Inda. Inda tidak pernah benar-benar tahu apa yang sepenuhnya dialami dan dirasakan orangtuanya, hanya sependek kepingan cerita tentang kakak sepupunya itu.

Seturut dengan keterbatasan perasaan itu, Inda justru tumbuh dengan memendam marah, bingung, dan begitu penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ini yang lalu membuatnya tertarik untuk mendalami informasi dari berbagai buku, artikel, serta film mengenai 1998.

Berbagai referensi yang didapat membuatnya berpikir, “Oh separah itu, ya?”

Lalu, memaklumi kekhawatiran orangtuanya, “Ya, wajar, kalau aku hidup di zaman itu pun mungkin aku sikapnya akan berbeda ke anak aku.”

Namun, ia tetap mempertanyakan, “Kenapa, harus Chinese?”

“Jadi, sampai sekarang aku butuh jawaban gitu sebetulnya.”

Astrid: Menjauh Dari Garis Keturunan

Juni 1998. Di Cikupa, Tangerang, Astrid terlahir.

Desi, ibu Astrid, adalah keturunan Muslim-Tionghoa. Namun bertumbuh besar, ia merasa ibunya semakin enggan menunjukkan asal-usulnya.

Semua berawal dari kerusuhan, dua setengah dekade silam itu. Mei 1998, Desi, sedang sembilan bulan mengandung Astrid, bersembunyi di rumah bersama kakaknya yang baru berusia 4 tahun. Ayah Astrid terjebak di kemacetan karena setiap kendaraan yang lewat akan dimintai KTP untuk diperiksa apakah mereka beragama Islam atau bukan.

Keadaan di Cikupa mencekam. Warga sudah mendengar rencana serangan massa. Sejumlah pemilik toko mengambil langkah antisipasi dengan menuliskan label “milik pribumi” dan “milik muslim” di tembok toko mereka. Namun, sejumlah bangunan tetap menjadi sasaran massa yang membawa molotov untuk melempari ruko, dan akhirnya menjarah isi toko.

Kompleks perumahan sore itu menjadi senyap. Warga kompleks saling berkomunikasi dengan alat komunikasi genggam. Setiap rumah diinstruksikan untuk mematikan lampu dan mengunci pintu agar tidak dijarah. “Lilin aja gak boleh,” kata Desi.

Tetangga juga melarang keluarga Astrid keluar dari rumah.

“Karena pada saat itu, tante belum berkerudung, terus rada-rada muka Chinese-nya kan masih ada sedikit gitu. Jadi diingatkan sama warga setempat, jangan keluar. Nanti digimana-gimanain, masih keliatan ada cina-cinanya,” kata Desi.

Kejadian itu membuat ibu dari Astrid menjadi trauma menjadi “Cina.”

“Subconsciously itu ya sudah aja gitu, berlanjut, dan akhirnya semakin menjauhkan gue dari roots gue. Gue jadi terlepas dengan identitas yang sebenarnya gue akan dengan senang hati terima,” kata Astrid.

Astrid menyayangkan sikap ibunya tetapi mengaku bisa memakluminya.

“Ini bukan untuk disalahpahami sebagai hal yang jahat, atau oportunis, atau gimana ya… Gue rasa itu insting orangtua aja yang ingin melindungi anaknya,” katanya.

Bagi Astrid yang kemudian mengambil jurusan Ilmu Politik dan aktif berkecimpung di isu demokrasi, Mei 1998 pada akhirnya menjadi suatu peristiwa yang penuh dengan kontradiksi. Ia sedih dan marah atas apa yang terjadi pada ibunya tetapi juga menyimpan kekhawatiran bahwa sejarah kelam itu kembali terulang.

“Gue takut terjadi hal-hal buruk ke orang-orang terdekat gue,” ujar Astrid pelan.

Beeba: Abi Dibungkam, Selamanya Tak Lagi Sama

Sembilan tahun sebelum Mei 1998, ayah Beeba dikeluarkan dari kampusnya di Bandung karena keras menantang rezim Soeharto. Tak lama ayahnya ditangkap dan dipenjara.

Sembilan bulan kemudian, ayahnya dibebaskan. Akan tetapi, pembebasan itu mengubah segalanya. Ayahnya tak lagi aktif. Enggan lagi bergaul.

Memori ayahnya seolah terputus hingga masa kuliah saja. Sampai saat ini, ayahnya sering terbangun dan merasa harus pergi kuliah dan ujian. “Terus dia sadar pas udah ngaca, ‘oh, aku laki-laki berumur 50 tahun’.”

“Dia masih hidup, tapi dia tidak ada di sana. Dia sudah tidak ada di sana sejak 30 tahun lalu. Gitu kata ibuku semenjak dia di penjara itu,” lanjutnya.

Tumbuh besar, Beeba juga seolah menanggung konsekuensi atas apa yang terjadi pada ayahnya. Tidak ada aturan tertulis dan terucap tetapi keluarganya tak lagi pernah membahas politik. Terlebih, penangkapan ayahnya juga membuat kakeknya mengajukan pensiun dini dari angkatan bersenjata.

Beeba sedih dan bingung karena tidak pernah benar-benar tahu apa yang dilalui oleh ayahnya selama di penjara. Namun karena sudah terlalu lama menyaksikannya, terkadang ia marah dan memilih mendiamkan ayahnya.

“Karena kalau aku ngomong rasanya aku mau burst out gitu. Ummi jadi harus double person terus di sini karena Abi tidak pernah bangkit. Kita selalu nungguin kamu untuk bangun,” kata Beeba.

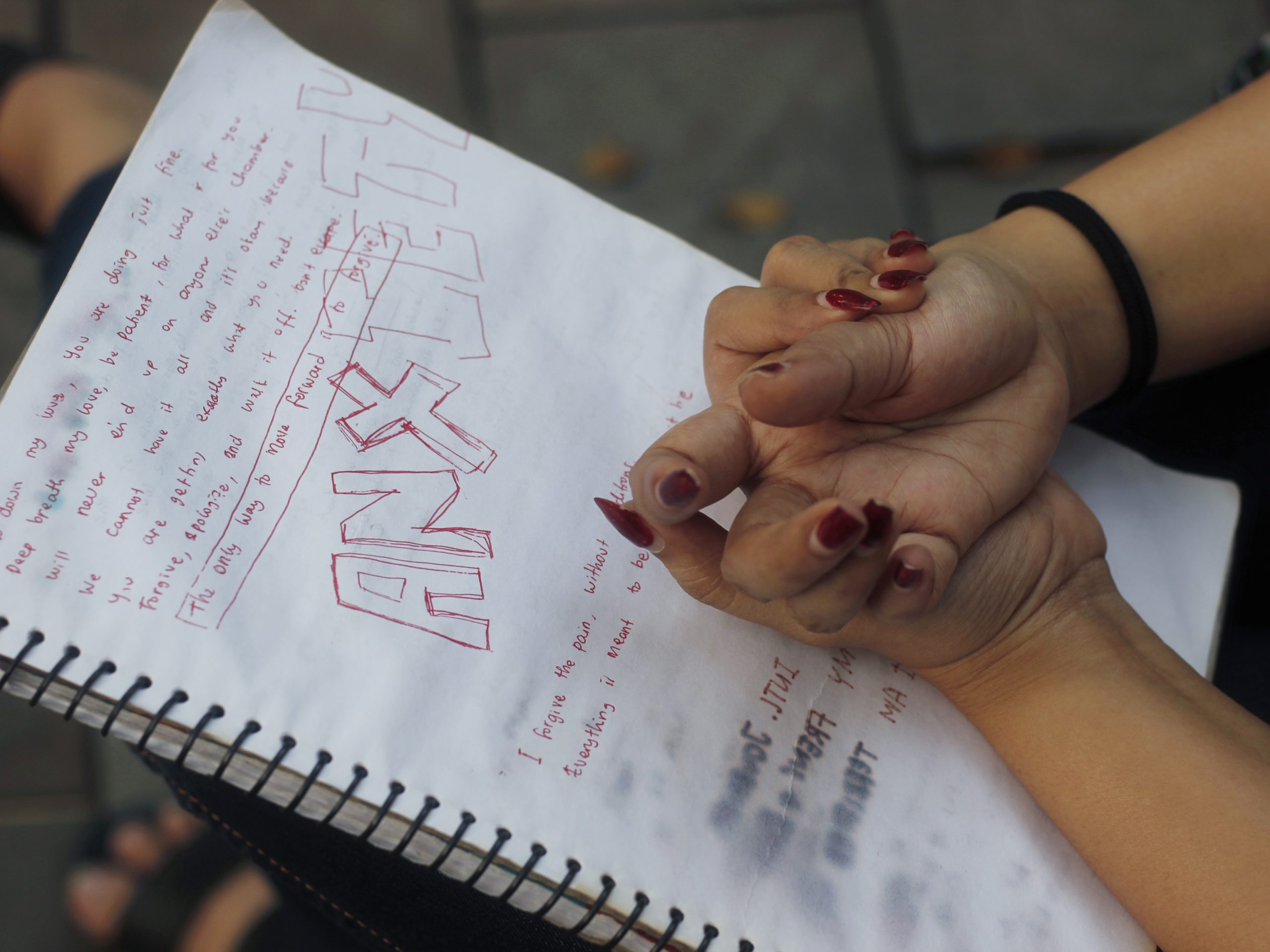

Meski pada akhirnya Beeba merasa bahwa kini sudah tidak harus mengetahui segalanya untuk berdamai dengan kesedihandan kebingungannya, ia menyadari bahwa perasaan itu tidak hadir dalam ruang vakum.

Menurutnya, kekerasan oleh Negara dapat pula berdampak ke tingkat keluarga. Kekerasan tersebut bagi Beeba menciptakan satu, dua, bahkan tiga generasi yang kesakitan karena beberapa figur dalam keluarganya pun merasakan sakit yang mungkin tidak pernah dimengerti secara utuh.

“Mungkin itu yang aku takutkan juga, kalau kita misalnya punya pemimpin yang tiran, aside from the physical violence (di samping dari kekerasan fisik) seperti penculikan, pembunuhan, dll., bakal banyak kultur keluarga yang jadi berantakan,” katanya.

Tidak Bisa Menyangkal Perasaan yang Diwariskan

Kejatuhan rezim Soeharto yang diwarnai sejumlah tragedi pada Mei 1998, menyisakan trauma bagi banyak keluarga, keturunan Tionghoa ataupun tidak. Trauma itu bertumbuh menjadi perasaan ketakutan yang tak terucap dan tersirat.

“Trauma itu diturunkan (intergenerational trauma) dan ditularkan (secondary trauma),” kata Benedicta Herlina Widiastuti, psikolog Savy Amira Women’s Crisis Centre.

Inda, Astrid, dan Beeba, lanjut Herlina, juga mengalami apa yang disebut dengan trauma langsung atau firsthand trauma. Sekalipun seseorang masih kecil atau bahkan di dalam kandungan, mereka juga mampu merasakan perasaan tidak aman di lingkungan sekitar dan tubuh ibunya.

Tanpa adanya upaya pemulihan, trauma tersebut akan tetap dibawa dan dirasakan, dan pada akhirnya juga dapat diwariskan.

“Ketika kita punya masalah tapi menolak melihat masalah itu, atau mengakui memang ada masalah, hal ini tidak membuat masalah ini jadi pergi. Masalahnya tetap ada,” katanya.

Maka dari itu, penting untuk membuka diri dan menyadari apa yang terjadi pada diri mereka. Herlina juga berharap kesadaran ini juga dimiliki para pembuat kebijakan.

“Pemerintah yang peduli pada rakyatnya, perlu address itu. Bahwa kita perlu menyelesaikan masalah-masalah ini, baik kita mau ataupun tidak. Karena kalau tidak, generasi yang akan datang yang akan menanggung akibatnya,” tukasnya.

*Selain Beeba dan Benedicta Herlina Widiastuti, nama-nama narasumber dalam artikel ini bukan yang sebenarnya.

Esai foto ini merupakan bagian dari lokakarya fotografi #SetaraBercerita yang diselenggarakan Project M pada 1-3 September 2023. Pelatihan foto diikuti 9 perempuan dan gender minoritas muda di Indonesia.

Mentor: Adrian Mulya