Masyarakat baru mengetahui keberadaan sertifikat pelepasan tanah kepada LAPAN pada 2002. Pada 1982, mereka hanya menandatangani daftar hadir dan menyetujui biaya ganti rugi tanaman. Bagi yang menolak, dicap OPM.

Praktik perampasan tanah adat meluas di Papua, benteng terakhir hutan tropis dunia. Ada urgensi peraturan atas pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di setiap kabupaten dan kota di Papua.

SUARA MENDESIS SEPERTI gas datang dari arah pantai.

Saat itu Arina tak tahu pasti apakah desisan semacam itu suara angin atau suara ombak atau keduanya.

Tetapi ia ingat rumah panggung yang ditempati dekat pantai bergoyang hebat. Gempa.

Tak lama kemudian, gelombang laut setinggi 7 meter menghantam. Itulah memori Arina tentang tsunami yang menghancurkan kampungnya pada 1996.

Arina Kapitarauw menceritakan itu sembari duduk di kursi plastik ruang tamu rumahnya. Mestinya ia berangkat ke kebun, tapi langit mendung dan hujan keburu membasahi tanah. Tanah terlalu licin. Bisa-bisa ia akan tergelincir bila nekat pergi.

Luas ruang tamu rumahnya sekitar 3×4 m². Tak banyak barang di dalamnya, selain beberapa kursi plastik, meja kecil, dan beberapa foto keluarga terpasang di tembok; kebanyakan foto wisuda anak-anaknya. Ada pintu menghubungkan ruang tamu dan kamar tidur, dan pintu lain menuju dapur.

Belum lama Arina dan keluarganya menempati rumah ini. Dulunya, marga Kapitarauw tinggal sendiri dalam satu kompleks rumah-rumah panggung di dekat pantai. Setelah tsunami, tentara Indonesia membangun rumah dari semen untuk para warga terdampak di dataran tinggi di tanah ulayat milik marga Abrauw-Rumander. Rumah-rumah yang baru dibangun itu jadi penanda mulai hidup berdampingannya masyarakat adat dari berbagai marga maupun para pendatang dalam satu kampung.

Sesekali Arina berdiri dari kursi plastik. Ia terhanyut dalam ceritanya. Matanya menerawang, ekspresi wajahnya tegang. Masa lalu itu kembali ke depan matanya.

Sepanjang 60 tahun hidupnya di Desa Saukobye, Arina telah melalui tiga peristiwa traumatis: operasi militer Indonesia pada 1960-1970, tsunami pada 1996, dan Biak Berdarah pada 1998.

Hari berjalan biasa saja ketika hidup berakhir begitu saja.

Tsunami 1996

Arina tak terlalu ingat berapa usianya saat gempa dan tsunami menghantam kampungnya, tapi ia ingat persis itu hari Sabtu. 17 Februari 1996. Pukul 3 sore.

Suaminya pergi melaut. Mereka tengah menyiapkan acara kematian keluarga. Ikan oci sedang musim. Pulang dari melaut, ada ekspresi semringah dari suaminya, memamerkan hasil tangkapan ikan oci melimpah dalam ember besar.

Suaminya ke dapur lalu membakar beberapa ikan. Setelahnya, menyajikan bersama nasi. Ia duduk dan makan.

Radio di meja makan memutarkan lagu-lagu rohani.

Arina bersiap-siap pergi ke kebun. Besok hari Minggu dan ia mesti ke gereja. Inilah saatnya memanen keladi dan sayur-sayuran. Setelah selesai melipat-lipat baju dan memasukkannya ke lemari, Arina mengambil parang, keranjang, dan peralatan lain untuk dibawa ke kebun.

Tapi, ketika berdiri, ia merasakan lantai bergoyang.

Arina sedikit kesal. Ia kira suaminya membuat seluruh lantai bergoyang saking sedang girangnya mendapatkan ikan berlimpah.

“Hei, ko goyang-goyang Mama!”

Suaminya bingung, “Ha? Bukan saya goyang.”

Saat itulah mereka sadar tanah di bawah mereka bergoyang. Goyangannya hebat sampai-sampai ia kesulitan berdiri.

Cepat-cepat, suaminya lari, meloncat ke bawah. Suaminya berteriak, “Hei, ko turun. Sebentar rumah patah.”

Arina tak bisa berdiri saking goyangan kencang. “Turun. Rumah jatuh. Patah. Ko mati di dalam situ.” Suaminya kembali berteriak.

Ia berhasil turun meski tergelincir di tangga. Lantai masih bergoyang.

Untuk sesaat, gempa berhenti. Suaminya naik dan kembali makan. Arina bersiap pergi untuk menjemput dua anaknya, yang tinggal di rumah kerabat. Gempa bukan peristiwa asing bagi mereka. Mereka berniat kembali melanjutkan aktivitas.

Namun, ketika Arina mendongak ke arah pantai, ia melihat hal tak biasa. Ombak mulai naik. Perahu suaminya juga ikut naik. “Ih, angin, kah? Ombak?” Ia bertanya-tanya tak yakin dengan apa yang ia lihat.

Suaminya turun kembali. Melihat ke arah pantai.

“Ombak. Lari.”

Gempa berkekuatan 8,2 skala richter itu disusul tsunami dengan ketinggian mencapai 7 meter.

“Ombak baku kejar. Tiga kali,” cerita Arina.

* * *

TIDAK PERNAH ADA yang menduga gempa akan berujung tsunami. Daerah pantai utara di Papua sebelumnya tidak dikategorikan daerah rawan tsunami. Sebuah studi menunjukkan tidak pernah tercatat ada tsunami di wilayah itu selama 1900-1995.

Masyarakat setempat jadi lengah. Sejumlah warga menyambut meriah laut yang sempat surut sebelum tsunami menerjang. Mereka menangkap ikan-ikan berkecipak di pasir. Orang tua dan anak-anak merayakannya dengan bakar-bakar ikan.

“[Mereka] makan di pantai. Santai-santai. Mati semua.”

Beruntung, ketika melihat ombak mulai naik, Arina dan suaminya langsung berlari ke dataran tinggi. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak ikut berlari. Beberapa terseret ombak. Anak-anak terlepas dari gendongan orangtuanya karena pukulan ombak. Orang-orang dewasa kena luka kaca, seng, tikaman paku di kaki mereka.

Suaminya sempat menyuruhnya memanjat pohon saja. “Mama naik di kelapa, nanti saya naik di pohon afrika.”

Tapi Arina sadar: ombak naik membawa bongkahan-bongkahan kayu dan batu. “Pohon kelapa patah, tong mati,” jawabnya.

Maka, mereka terus berlari.

Ombak pertama, Arina melihat masih ada rumah-rumah tersisa. Orang-orang yang masih terjebak di bawah berteriak minta tolong. Ombak kedua dan ketiga, sudah tak ada yang tersisa. “Habis sudah,” ujarnya, pelan.

Bencana alam yang berpusat di Biak dan berdampak hingga ke Supiori, Manokwari, dan Sarmi itu setidaknya menewaskan 108 orang, korban luka-luka 423 orang, dan korban hilang 58 orang. Sebanyak 5.043 rumah hancur.

Saukobye: Desa yang Selamat

Desa Saukobye terletak di Pulau Biak, sebuah pulau kecil di Teluk Cendrawasih, sebelah utara pesisir Provinsi Papua. Luas pulau ini tak sampai setengah dari luas Pulau Bali, sekitar 2.500 km².

Dari Biak Kota, butuh satu jam lagi menggunakan mobil menuju Desa Saukobye. Luas kampung ini hanya 8 km². Kepala Desa Saukobye mengatakan kampung ini dihuni 126 keluarga atau 567 warga.

Masyarakat adat Warbon, terdiri dari marga Abrauw-Rumander, tinggal di sana. Nama ‘Abrauw’ diambil dari nama pohon abrauwi–sebutan warga setempat untuk pohon apyao yang tumbuh subur di sekitar pantai. Cerita rakyat yang berkembang: nenek moyang mereka mencari tempat tinggal di bawah pepohonan tersebut di pinggir pantai. Mereka turun dari gunung, membangun pondok-pondok di sekitar pohon. Mereka kemudian menamakan diri masyarakat Abrauw.

Tetua adat menyebut marga Abrauw-Rumander sebagai fam minoritas, sebab satu-satunya tanah ulayat mereka terletak di Desa Saukobye seluas sekitar 2.000 hektare. Marga Abrauw tak akan ditemukan di wilayah lain di Biak selain di tanah tersebut.

“Selamanya mereka hanya punya tanah itu,” ujar tetua adat Apolos Sroyer.

Abrauw bersama Rumander tinggal di wilayah pesisir itu hingga tsunami menghantam—yang dulunya bernama Desa Andei, berdekatan marga-marga lain, seperti Ampnir, Kapitarauw, juga para pendatang dari Jawa hingga Makassar. Kehidupan mereka sederhana: warga pergi ke laut mencari ikan, dan naik ke dataran tinggi untuk berkebun.

Warga menyebut permukiman di sepanjang pesisir pantai sudah selayaknya kota kecil. Pasar, sekolah, kantor polisi, kantor pos, bahkan gedung bioskop ada di sana.

Namun, tsunami memaksa warga berbondong-bondong bergeser ke dataran tinggi. Andei berubah nama menjadi Desa Saukobye. ‘Sau’ dalam bahasa Biak berarti ‘hidup’ atau ‘selamat’, sehingga Saukobye diartikan jalan atau permukiman yang selamat.

Tanah ulayat marga Abrauw-Rumander yang semula untuk berkebun, kemudian mereka berikan hak pakai kepada warga lain untuk membangun rumah. Mereka juga ikut menyumbangkan tanah kepada pemerintah untuk dibangun kantor camat, kantor polisi, dan sekolah.

Tidak mengapa, kata Marthen Abrauw, seorang mananwir sekaligus orang tertua marga Abrauw di kampung saat ini. “Untuk kepentingan bersama, toh?”

Kini setidaknya ada 11 marga mendiami Desa Saukobye: Abrauw, Ampnir, Dimara, Dorwari, Erbo, Kapitarauw, Mansusen, Ruamikel, Rumbrar, Rumruren, dan Sermumes. Ada pula pendatang dari Ambon, Batak, Buton, Jawa, dan Toraja.

Bagi masyarakat adat Warbon, Saukobye adalah satu-satunya tempat mereka tinggal sekaligus jati diri mereka.

* * *

LETAK MATA AIR di Desa Saukobye tak sampai 200 meter dari rumah Marthen Abrauw. Warga biasa berjalan kaki ke bawah sembari membawa ember kosong atau baju kotor, kemudian naik kembali ke permukiman sambil mengangkat ember berisi air minum dan baju yang telah dicuci. Ada sekat antara kolam air khusus untuk dikonsumsi dan kolam untuk mencuci baju.

Jika turun ke bawah lagi, menuju wilayah hutan berjarak 500 m-1 km dari permukiman, akan terlihat kebun-kebun warga yang ditanami sayur-sayuran, pohon pinang, pohon sirih, hingga sumber karbohidrat seperti keladi dan petatas. Warga biasa berangkat ke kebun pada jam 8 pagi, kemudian kembali ke permukiman jam 3 sore dengan membawa hasil kebun yang akan berakhir ke pasar.

Dari kebun, jarak ke pantai sudah tidak terlalu jauh. Di sekitar pesisir pantai itulah terdapat pohon abrauw atau apyao yang menjadi pohon keramat bagi mereka.

Moyang mereka adalah bagian dari alam. Masyarakat adat Abrauw percaya leluhur mereka masih tinggal di pohon itu dan mengawasi hidup anak cucu. Kepada roh leluhur pula masyarakat adat Warbon kerap meminta pertolongan.

Mereka akan pergi ke lokasi pohon keramat ketika matahari mulai terbenam, kemudian keluarga Abrauw akan menyebutkan nama-nama seluruh keturunan leluhur mereka, dari tete hingga nenek moyang, sebagai penanda mereka membutuhkan pertolongan leluhur. Mereka juga membawakan persembahan berupa pinang, sirih, hingga rokok.

“Kami datang ke sini, kami kasih makan alam, panggil semua moyang datang, dan serahkan semua urusan ke moyang. Biar dorang juga urus. Selain kita manusia bekerja, moyang kita juga jaga kami dari orang-orang jahat, yang niatnya tidak baik, toh,” ujar Aleks Abrauw, anak Marthen Abrauw.

Maka dari itu kemunculan rencana pembangunan bandar antariksa di kawasan tanah ulayat bikin mereka gusar. Sebagian tanah ulayat telah mereka lepas untuk menolong para korban bencana alam.

Kehilangan tanah sepenuhnya berarti kehilangan identitas mereka sebagai masyarakat adat Warbon. Setiap wilayah di Papua adalah tanah ulayat yang dilindungi oleh hukum adat; berpindah tempat sama saja dengan menempati tanah ulayat marga lain, dan memicu ketegangan antar-suku. Ke mana anak-cucu mereka bisa hidup?

Ingatan Kelam Operasi Militer Indonesia

Arina kenal dengan kekerasan militer Indonesia sebaik ia kenal dengan keladi dan pohon pinang.

Orangtua Arina telah mengajaknya pergi ke kebun sejak usia belia. Ia ikut menggali tanah dengan kayu, membuat lubang, lalu menanam keladi.

Ingatan itu dibarengi bayang-bayang ketakutan atas operasi militer di daerahnya. Ketika orangtua jalan ke kebun, anak juga ikut. Sebab terlalu berbahaya bagi anak seusianya ditinggal sendiri di rumah.

“Kalau kami tinggal di rumah, ada kacau, bagaimana? Takut.”

Seluruh kawasan Papua, termasuk Pulau Biak, menjadi target operasi militer Indonesia sejak 1960-an. Pemerintah Indonesia melakukan propaganda, mobilisasi, dan pembunuhan terhadap orang Papua yang menyuarakan kemerdekaan, termasuk merepresi gerakan kultural dan politik orang asli Papua di perkotaan. Pada 1 Desember 1961, saat Bintang Kejora dikibarkan dan lagu ‘Hai Tanahku Papua’ diperdengarkan serta nama Papua Barat resmi dikenalkan—dianggap pijakan legitimasi kemerdekaan Papua—pemerintah Sukarno di Jakarta menuding pemerintah Belanda sedang membentuk “negara boneka.”

Pada 26 Juli 1965, Organisasi Papua Merdeka diproklamirkan di Manokwari. Dipimpin John Ariks, tokoh kharismatik berusia 75 tahun, dan para pemimpin militernya Mandatjan bersaudara, Lodewijk dan Barends, dan Awom bersaudara, Ferry dan Perminas, gerakan ini meluas ke daerah Kepala Burung, dengan kekuatan tempur bertumpu pada eks anggota PVK atau Batalyon Papua.

Soeharto melanjutkan represi dengan mengirimkan pasukan elite tempur Angkatan Darat untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969. Disebut ‘Act of Free Choice’, yang realitasnya adalah ‘Act of No Choice’, mekanisme yang diserahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara Barat itu menyetujui hanya diwakili 1022 orang Papua pilihan pemerintah Indonesia. Semuanya mendukung integrasi dengan Indonesia. Sementara sekitar 800 ribu orang Papua tidak diberikan hak menentukan masa depan bangsanya.

Meski Papua Barat dipaksa jadi bagian Indonesia, menjadi provinsi baru bernama Irian Jaya, perlawanan bersenjata OPM dengan intensitas rendah di hutan-hutan Papua terus bergema. Awom bersaudara sendiri berasal dari Biak. Penerusnya, Seth Rumkorem, yang mencetuskan OPM kedua pada 1971, juga berasal dari Biak. Pemimpin kultural seperti Arnold Ap, yang membentuk grup musik rakyat Papua bernama Mambesak, juga lahir di Biak. Praktis, Biak bisa dibilang adalah tempat kelahiran generasi awal intelektual Papua.

Arina bercerita saat operasi militer di Biak, saat itu usianya belasan tahun, tentara-tentara Indonesia mencari anggota OPM ke hutan, termasuk ke hutan dekat warga Desa Saukobye—saat itu bernama Andei. Warga perkampungan ketakutan. Perempuan-perempuan takut keluar rumah. Khawatir diperkosa.

“Tentara waktu itu jahat sekali,” Arina berkata setengah berbisik. Nada bicaranya semakin pelan ketika ia menceritakan masa-masa hidupnya saat itu.

Tuduhan atau cap OPM mudah dilekatkan tentara kepada warga. Suaminya, Perkolius Rohwa, sempat diminta tentara memata-matai OPM saat masih kecil.

“Kitong diminta ikut patroli. Disuruh pura-pura jalan ke hutan. Kitong seperti mata-mata. Kitong su mengerti, jadi tidak mau,” cerita Perkolius. “Tentara bilang kalau tidak kenal orang di hutan, langsung tembak.”

Bapak Arina menjadi korban kekerasan tentara. Bapaknya berkebun di hutan. Bersama warga kampung, bapaknya membangun pondok-pondok rehat di tepi pantai. Setiap Senin-Jumat, bapaknya menetap di sana. Ia baru pulang kembali ke rumah pada Sabtu-Minggu untuk kegiatan gereja.

Suatu hari saat sedang bersama bapaknya, tentara-tentara Indonesia datang ke pondok. Mereka mencurigai aktivitas bapaknya.

“Kenapa tidak pulang ke kampung? Tinggal di sini untuk apa?”

“Sa tinggal di sini karena tempat kerja. Berkebun. Melalut. Su kebiasaan dari orang tua dulu.”

Namun, bapaknya dianggap menipu. Ia dan bapak-bapak lain dituduh pergi ke hutan untuk memberi makan OPM.

Tentara memukul punggung dan bokong mereka dengan senjata. Tubuh mereka ditendang. Tentara membakar pondok-pondok warga, menyuruh mereka pulang kampung.

Arina tidak kuat melihat bapak dan kakeknya dipukul. “Orang tua sudah tua. Bapak umur 70-an. Saya menangis-nangis.”

Komnas Perempuan dalam laporan “Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009” mencatat masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, menjadi sasaran operasi militer di Biak Utara dan Biak Barat pada 1967-1969.

[Pada 1967] OPM mulai turun di kampung… [di] Biak Utara. Su mulai ada tembak-tembak, Mama sembunyi di hutan. KKO [kini Marinir] ada di Marsyom… Saya tinggal di hutan mulai Juni ’68 hingga tahun ’80 baru keluar… KKO kejar, tapi ’tong [kami/kita] sembunyi… Kalo tentara keluar dari hutan, [’tong] buat pondok [di hutan]; kalo tentara datang, [’tong] bubar…

Anak kedua lahir pada ’70, seorang perempuan… Pada ’79 saya jalan dengan dia [ke kampung di pantai] untuk tanya apakah ada tentara yang masuk. Ternyata ada tentara yang sembunyi di hutan. Tentara langsung tembak kena anak perempuan [saya] yang berdiri di depan saya. Saya gendong anak kecil, saya lari jauh. Tentara tembak saya juga, tapi pakaian yang putus, saya tidak mati… Anak perempuan kena di punggung, dong buang di kebun… Orang pantai yang kubur dia … Tahun 1980, ke luar dari hutan [’tong] bawa tulang-tulang ke rumah di pantai.

Hingga saat ini belum ada data merinci jumlah korban kekerasan selama masa operasi militer di seluruh Papua, termasuk di Biak, sejak 1960-an itu.

Pada 2016, Kementerian PPPA sempat menyatakan rencana mendata perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan militer, bekerja sama dengan Komnas Perempuan. Tetapi Komnas Perempuan mengatakan rencana itu tidak pernah ditindaklanjuti lagi oleh pemerintah Indonesia.

Laporan ELSAM tentang operasi militer Indonesia di Papua bernama Operasi Baratayudha menyebutkan sepanjang 1967, 73 orang mati ditembak, 60 orang ditangkap, dan 39 pucuk senjata disita.

Kedatangan LAPAN: Mengambil Lahan 100 Ha

Arina Kapitarauw memang bukan marga Abrauw. Tetapi ia lahir dan tumbuh besar di Saukobye. Ia punya kebun di tanah yang diklaim milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Rute suaminya pergi melaut setiap hari melewati lahan seluas 100 ha tersebut.

Wacana pembangunan bandar antariksa di Biak Utara sebenarnya bukan hal baru. Pada 1980, warga Saukobye kedatangan pihak LAPAN. Saat itu pihak LAPAN melakukan survei terhadap tanah seluas 100 ha di dekat pesisir. Bersama pemerintah setempat, LAPAN meminta masyarakat adat bersedia merelakan tanah untuk kebutuhan pembangunan.

Arina berusia 20-an tahun ketika menyaksikan kakeknya menjadi saksi penandatangan berita acara. Ia ingat masyarakat menerima uang Rp15 juta, yang merupakan kesepakatan atas ganti rugi tanaman.

Arina ingat Rp15 juta itu dibagikan ke tiga marga: Abrauw, Rumander, dan Kapitarauw. Masing-masing menerima Rp5 juta. Uang yang telah dibagi tiga itu kemudian dibagi-bagi lagi kepada marga lain. Arina menerima Rp50 ribu.

Uang Rp15 juta saat itu uang besar, katanya. Kebutuhan rumah tangga masih murah. Ada warga yang pakai uang untuk membeli mobil. Ada juga membeli ‘Johnson’, sebutan warga untuk mesin kapal buat pergi melaut.

Tapi ia juga ingat seluruh transaksi saat itu bersifat satu arah: Pihak Jakarta bersama aparat keamanan mengumpulkan warga; pihak Jakarta meminta akan membeli tanah warga; pihak Jakarta meminta warga membubuhkan tanda tangan.

Selain pihak LAPAN, dalam pertemuan itu, hadir pula Camat Biak Utara sebagai perwakilan pemerintah dan anggota TNI Koramil Biak Utara.

Masyarakat saat itu tidak pintar baca tulis. Tidak banyak yang sekolah; kebanyakan hanya sampai kelas 1 atau 2 SD. Jika ada kesepakatan, itu tercapai melalui proses intimidasi.

“Kau OPM?” kata seorang aparat militer dengan pangkat sersan dari Koramil Biak Utara ketika warga menolak tawaran ganti rugi Rp15 juta.

Pihak militer memberikan ancaman: menolak berarti mereka telah menghalangi pembangunan, dan orang yang menghalangi ‘pembangunan’ adalah bagian dari Organisasi Papua Merdeka.

Maka, kabar kemunculan sertifikat pelepasan tanah ulayat kepada LAPAN yang baru mereka ketahui 22 tahun setelahnya, pada 2002, menimpa warga bagaikan langit runtuh.

Pada pertemuan 21 Agustus 2002, Kepala Desa Saukobye Distrik Biak Utara datang bersama anggota TNI. Mereka bilang menjalankan perintah dari presiden saat itu, Megawati Soekarnoputri, untuk melakukan pengecekan tanah.

Warga untuk pertama kali mengetahui keberadaan surat pelepasan dan sertifikat tanah seluas 100 ha lewat pertemuan itu.

Sejak itu hingga 2022, protes dan ketidaksetujuan warga terhadap klaim LAPAN memiliki tanah 100 ha tersebut terus berlangsung.

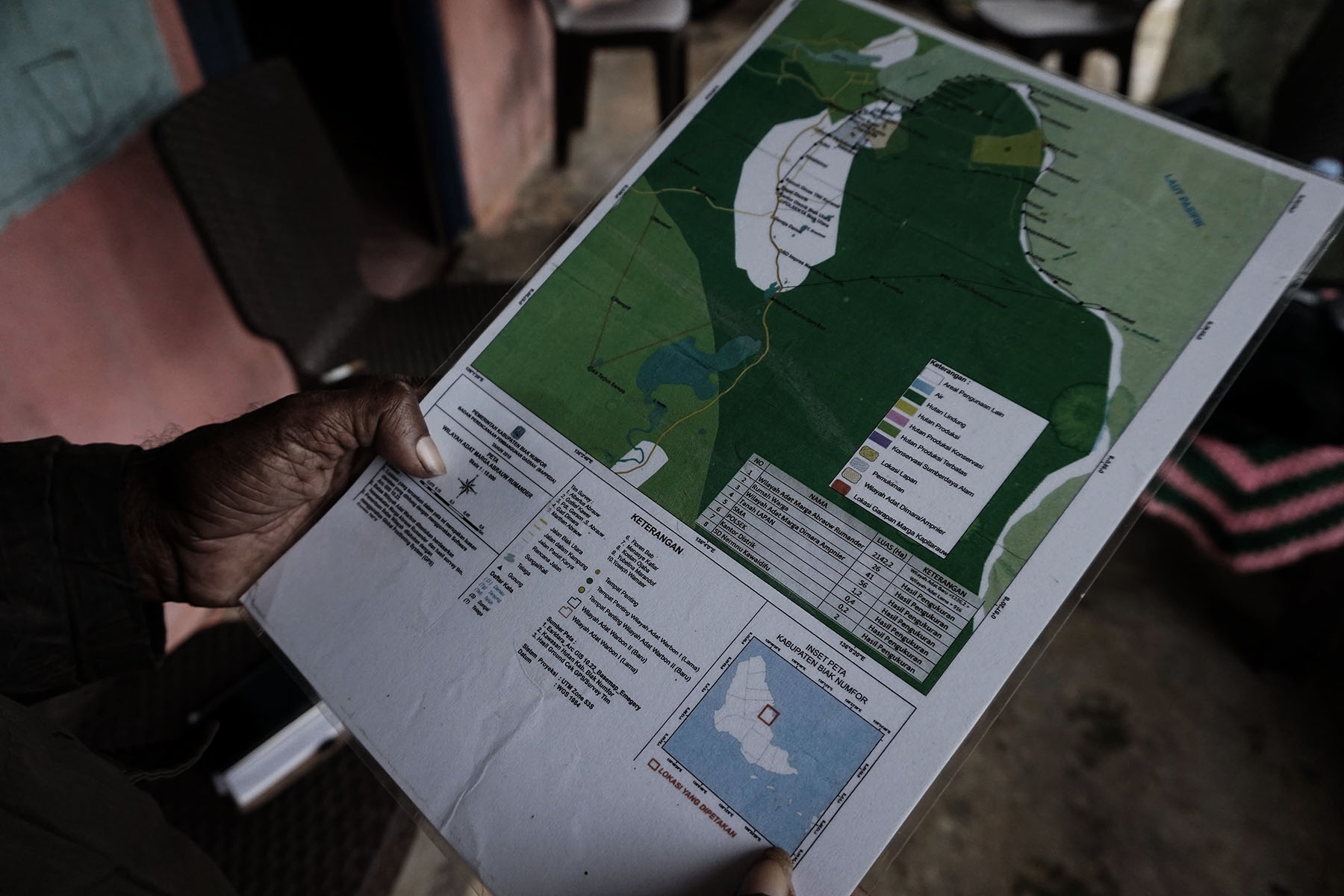

Masyarakat Adat Warbon menyimpan catatan lengkap tentang kronologi kedatangan pihak LAPAN, siapa saja yang datang ke tanah mereka—dari pihak Jakarta, TNI/polisi, pemerintah daerah, timbul tenggelam rencana pembangunan bandar antariksa, dan janji-janji manis yang disampaikan kepada mereka.

Pelepasan Sepihak Tanah Adat Warbon

Tuduhan “Kau OPM” terus membekas dalam benak warga. Sepuluh tahun setelah daerah operasi militer berakhir, warga dikumpulkan untuk hadir pada pertemuan dengan LAPAN pada 1980.

Pilihan mereka tak banyak: tidak hadir berarti dicap OPM; Tidak bersedia tanda tangan daftar hadir berarti dicap OPM.

Marthen Abrauw, 65 tahun, menyaksikan kakeknya kena ancam. Kakeknya bilang, “Ya, sudah. Daripada kita mati. Terima sudah.”

Namun, mereka ingat kesepakatan saat itu hanya soal ganti rugi tanaman. “Mereka bilang, pertama, mau bikin lapangan terbang. Kedua, mau ambil kayu,” ungkap Arina. “Memang [saat itu] ada perusahaan kayu. Jadi sempat kapal bawa-bawa kayu. Ada sensor-sensor kayu. Jadi [kami kira] mau beli kayu saja.”

Terbitnya sertifikat pelepasan tanah yang baru mereka lihat pada 2002 itu membuat masyarakat menduga ada rekayasa: tanda tangan mereka dalam daftar hadir dipakai untuk penerbitan sertifikat tersebut.

Sertifikat itu menyebutkan warga bersedia melepaskan tanah adat seluas 1.010.000 m². Di dalam surat tertera tanda tangan atau cap sidik jari “pemilik tanah hak adat” dan “pemilik tanaman”, beserta kuitansi-kuitansi pembayaran untuk biaya pembebasan tanah, ganti rugi tanah, dan ganti rugi tanaman.

Masyarakat Adat Warbon tidak mengakui pelepasan itu. Tanah ulayat Desa Saukobye, yang pada 1980 bernama Desa Andei, adalah milik marga Abrauw-Rumander. Namun, pihak yang bertanda tangan sebagai “pemilik tanah” dalam sertifikat adalah marga Rumander dan Kapitarauw.

Meski ada tanda tangan, masyarakat setempat juga tidak pernah diberikan kesempatan untuk menyepakati persetujuan menerima atau menolak penyerahan lokasi. Pihak LAPAN tidak pernah berkomunikasi dengan masyarakat terkait fungsi hingga potensi dampak pembangunan di tanah mereka. Alih-alih pihak LAPAN, tentara yang selalu menemui dan berbicara kepada warga.

Masyarakat setempat menyebut mereka hanya diberikan janji-janji manis. Warga menyebutnya “bahasa gula-gula”: “Dengan adanya pembangunan ini, warga akan mendapatkan rumah, air bersih, listrik, radio, TV, telepon, dan lapangan kerja,” kata pihak pemerintah. ABRI memberikan intimidasi, “Jangan menghalangi pembangunan. Menghalangi berarti kau mau bikin OPM lagi.”

Selama proses rapat pada 1980, pihak pemerintah daerah (sekretaris wilayah Biak Numfor, camat Biak Utara, dan kepala desa Andei) selalu didampingi ABRI.

Pemerintah setempat juga menentukan orang-orang yang tanda tangan: pihak yang mewakili Masyarakat Adat Warbon sebagai pemilik hak atas tanah merupakan kepala kampung Korem IV Warbon dan anaknya; saksi penerima uang adalah sekretaris kampung Andei dan warga Masyarakat Adat Warbon yang ditunjuk oleh pemerintah; saksi-saksinya adalah Kepala Kampung Korem I-IV beserta kepala desa.

Tetapi LAPAN maupun pemerintah setempat tak mengambil pusing proses yang menyimpang itu. Selama ada bukti-bukti sertifikat, maka mereka menganggap lahan telah secara sah dimiliki LAPAN.

Mochammad Luqman Ashary, Koordinator Pelaksana Fungsi Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak menanggapi bahwa pihaknya telah memiliki sertifikat lengkap yang membuktikan sahnya kepemilikan lahan di wilayah tersebut.

“Secara dokumen, kami ada semuanya, termasuk dokumen kuitansi pembayaran, terdiri dari pembebasan lahan dan penggantian tanaman kebun,” ujar Luqman.

Begitu pula pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi Bappeda Provinsi Papua, Tobbery Pahlevis, yang mengklaim sebagian besar masyarakat setempat menyetujui rencana pembangunan bandar antariksa.

“Soal kepemilikan lahan sudah tidak ada masalah. Bisa dibilang, untuk masalah lahan, 80% lebih sudah clear,” sebut Tobbery.

Praktik Meluas Perampasan Tanah di Papua

Pada 2018, Pendeta Dora Balubun sedang mengikuti konferensi gereja di Sorong ketika mendapatkan panggilan dari ketua sinode. “Besok, engkau langsung bergerak ke Biak Utara.”

Kabarnya, ada sejumlah jenderal militer yang datang ke Desa Saukobye. Ketua klasis Biak Utara, Pendeta Gerson Abrauw, mendapatkan ancaman. Ia hampir dipukul karena tidak bersedia menyetujui penyerahan tanah ulayat kepada LAPAN. Karena itulah ketua sinode meminta Pendeta Dora mengecek situasi kampung.

Pendeta Dora Balubun adalah kepala bidang Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode GKI di Tanah Papua. Divisi ini menangani perhatian dan masalah hak asasi manusia dan lingkungan hidup di Papua.

Pendeta Dora telah mengikuti kasus sengketa tanah di Desa Saukobye sejak 2002. Pendeta Gerson, bermarga Abrauw dan pemilik tanah ulayat di kampung, melaporkan ada kejanggalan dalam proses penyerahan tanah itu.

Pendeta Dora pergi ke kampung untuk melihat kondisi dan mendengarkan cerita-cerita warga. Di sana, mama-mama memohon kepada gereja untuk membantu menyelesaikan persoalan, “Kami tidak mau pindah. Sa punya tempat, sa hidup di sini.”

Namun, suasana sempat kembali tenang selama beberapa tahun, sehingga gereja tidak lagi menindaklanjuti kasus hingga 2018.

Kabar kedatangan jenderal ke kampung membuat Pendeta Dora sadar kondisi masyarakat setempat kembali tidak aman. Pendeta Dora yang pernah bertugas di Biak Barat selama lima tahun paham betul Biak Utara adalah “daerah merah”.

Masyarakat setempat masih menyimpan luka atas operasi militer Indonesia sejak 1960-an. Apalagi ingatan traumatik mereka masih segar atas tragedi Biak Berdarah pada 6 Juli 1998, babak terkelam sepanjang sejarah Papua Barat, di mana orang-orang dibunuh, perempuan-perempuan dilaporkan diperkosa, dan mayat mereka ditemukan mengapung di laut, hanya karena protes damai mengibarkan Bintang Kejora di Tower Air Biak selama lima hari, dipimpin oleh Filep Karma, seorang pegawai negeri sipil.

Sehingga, kata pendeta Dora, kedatangan aparat militer, apalagi jenderal, adalah pengalaman traumatik bagi warga. Posisi masyarakat terpojokkan.

Sampai di lokasi, Pendeta Dora menggali informasi dari masyarakat. Ia mengonfirmasi ada pertemuan di Balai Serba Guna Kampung Andei Distrik Biak Utara. Pertemuan melibatkan pemerintah daerah Biak Utara, TNI/Polri, dan masyarakat adat. Lewat forum itu, pihak pemerintah menyampaikan rencana pembangunan bandar antariksa.

Pendeta Gerson Abrauw, ketua klasis Biak Utara sekaligus pemilik hak ulayat, mendapatkan kesempatan berbicara sebagai perwakilan masyarakat adat. Ia mengekspresikan keberatan masyarakat atas rencana pembangunan ini. Ia mempertimbangkan proses pengambilan lahan oleh LAPAN dilakukan dengan intimidasi. Selain itu, wilayah adat semakin kecil pasca-tsunami 1996.

Ia juga menyesalkan pihak LAPAN tidak pernah melakukan sosialisasi tentang potensi dampak pembangunan kepada masyarakat sekitar.

Benar bahwa Pendeta Gerson hampir diserang oleh seorang pensiunan TNI AD setelah pertemuan berakhir. Tetapi warga dan polisi berhasil menghalangi.

Ada juga laporan sejumlah pensiunan TNI AD serta mantan kepala kampung dan mantan anggota DPRD Biak Numfor sempat berkeliling kampung menggunakan kendaraan roda empat dan dua untuk mengajak orang menandatangani daftar dukungan pembangunan bandar antariksa.

Jika menolak, pihak tersebut mengatakan warga akan berhadapan dengan “tangan besi”. Sejumlah orang di luar pemilik tanah ulayat mengaku menandatangani dokumen tersebut.

Sebagian besar warga yang ditemui Pendeta Dora mengungkapkan kekhawatiran mereka, termasuk yang bukan memiliki tanah ulayat, “Pendeta, kalau kami terima, kami mau ke mana?”

“Kami pendatang juga berkebun di sini. Kami sudah dikasih tempat di sini.”

Keponakan Pendeta Gerson ikut menghampiri Pendeta Dora dan menyampaikan keresahan, “Tanta,” katanya, “Jadi, sa bukan orang Warbon lagi nanti? Tanta, kitong mati bagaimana?”

Percakapan-percakapan itu mengiris hati Pendeta Dora. Ia tak bisa berkata apa-apa selain mencoba meyakinkan akan berusaha melakukan apa yang ia bisa. “Sa hanya bisa bilang begitu, sebab sa tidak tahu harus bicara apa. Sa berdiri dengan dia cukup lama di depan pintu.”

Lantas, pada 2019, ketua sinode memerintahkan pimpinan-pimpinan lembaga di tiga sinode, termasuk Pendeta Dora di KPKC Sinode, untuk bertemu dengan DPRD Papua untuk menyampaikan situasi di Desa Saukobye.

Namun, pihak DPRD merespons dengan menyatakan telah menyerahkan persoalan ini oleh pihak gereja. Mereka mengaku tidak bisa berbuat banyak karena mereka sudah pernah ke Jakarta untuk mengangkat kasus ini ke pemerintah pusat, tetapi tidak dihiraukan.

Hingga kini ketidakpastian masih menghantui warga Desa Saukobye.

Pendeta Dora berkata praktik-praktik perampasan tanah seperti yang dialami masyarakat adat Warbon lazim terjadi di Papua.

“Sudah terlalu banyak. Hampir seluruh hak ulayat di Papua hari ini bermasalah,” katanya. Pihak KPKC Sinode menemukan hampir seluruh konflik berkaitan hak ulayat masyarakat adat di Papua bersifat pemaksaan. Masyarakat mengalami intimidasi.

“Dan di balik itu semua pasti ada militer,” lanjutnya.

Landasan Gereja di Papua turun tangan menangani persoalan HAM berdasarkan hasil Sidang Sinode Sorong XIV dan Hasil Sidang Sinode XV Wamena yang tertuang dalam Pokok-pokok Program Pelayanan GKI.

Secara sederhana, gereja terlibat dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua sebab mereka memiliki kepentingan untuk membela jemaat mereka. Hal ini yang disampaikan Pendeta Dora kepada pihak-pihak yang mempertanyakan dan mencurigai keterlibatan gereja selama ini.

“Warga jemaat di sana adalah 100% warga jemaat kami. Dan kami tidak mungkin membiarkan jemaat kami susah,” ungkapnya. “Bukan warga gereja saja kami bela. Apalagi warga gereja.”

‘Kami yang Punya Tanah, Bukan Pemerintah’

Apolos Sroyer, Manfun Kainkain Karkara Byak (Ketua Dewan Adat Byak), terlihat geram atas cara-cara pemerintah Indonesia mengambil tanah adat Papua.

“Pemerintah datang, kan, pakai. Bukan pemerintah punya tanah. Jangan bikin macam ko punya tanah baru kami yang ke situ. Jangan dibalik logikanya,” ucapnya.

“Kami ini yang punya tanah. Jadi kalau ko mau bangun, ko tanya kami.”

Rencana pembangunan bandar antariksa di LAPAN merupakan salah satu rencana strategis nasional. Pembangunan bandar antariksa telah tertuang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, juga ada dalam Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040.

Di level daerah, rencana pembangunan bandar antariksa telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033.

Pasal 51 ayat (3) menetapkan Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu kawasan strategi nasional—yaitu “kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional.” Biak Numfor secara khusus ditetapkan kawasan strategis dengan kepentingan teknologi tinggi: kawasan stasiun bumi satelit cuaca dan lingkungan; stasiun telemetry tracking and command wahana peluncur satelit.

Namun, hingga kini, pelaksanaan proyek belum menemukan titik terang. Aturan implementasi UU No. 21 Tahun 2013 masih dalam bentukrancangan peraturan pemerintah—bernama RPP tentang Tata Cara Penguasaan, Pengembangan, Penjalaran, dan Perlindungan Teknologi Keantariksaan. Proses penilaian analisis dampak lingkungan juga belum berjalan.

Sementara, berdasarkan peta kawasan hutan Biak Numfor, wilayah lahan LAPAN seluas 100 ha masih berstatus kawasan hutan lindung.

Pihak LAPAN maupun pihak Bappeda Papua menyatakan masih menunggu instruksi dari pusat. Kedua lembaga setempat belum dilibatkan dalam rencana pembangunan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, berkomentar singkat bahwa belum ada perkembangan baru soal rencana pembangunan bandar antariksa di Biak. Ia juga bilang pihak LAPAN belum ada rencana melakukan survei ke Biak.

Marthen Abrauw, generasi ke-15 marga Abrauw sekaligus orang tertua dari marga tersebut, berkata ia dan keluarganya bukan menolak pembangunan bandar antariksa, melainkan menolak proyek tersebut dibangun di atas tanahnya.

“Saya berpikir saya punya tanah, saya punya anak-anak. Kalau dorang mau bangun, bangun di tempat lain.”

Secara hukum, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan tanah adat bukan milik negara. MK memutuskan “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, bukan “hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Maka, masyarakat adat memiliki hak penuh atas pengelolaan wilayah adat mereka.

Namun, implementasinya, putusan MK itu seringnya diabaikan. RUU Masyarakat Adat, yang pembahasannya sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, belum juga disahkan sampai sekarang, padahal undang-undang ini penting demi memperkuat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Untuk itu, sejumlah kepala daerah menyiasati kekosongan hukum ini dengan merancang payung hukum untuk masyarakat adat di tingkat daerah.

Di Papua, Kabupaten Sorong menjadi segelintir kabupaten/kota yang telah memiliki payung hukum tersebut. Pada 2017, Bupati Sorong Johny Kamaru menandatangani Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.

Kabupaten Sorong menjadi contoh pengakuan hukum sekaligus keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat adat, dapat melindungi masyarakat adat dari kasus perampasan tanah. Pada 2021 Bupati Sorong berhasilmemenangkan gugatan mencabut izin usaha perkebunan sawit yang melakukan maladministrasi.

Yohanes Mambrasar, pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Papua, menjelaskan urgensi regulasi masyarakat adat di tingkat kabupaten/kota dapat mengidentifikasi secara spesifik kelompok masyarakat adat serta wilayah adat mereka di tingkat daerah tersebut.

Perda masyarakat adat di Sorong misalnya mengidentifikasi kelompok masyarakat adat dan sub-sukunya, juga secara spesifik memaparkan wilayah adat dan istilah yang dipakai masing-masing sub-suku. Ada pula informasi mengenai sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan dan marga masing-masing sub-suku.

“Banyak terjadi kasus perampasan tanah adat di daerah. Masyarakat adat sulit sekali mempertahankan tanahnya. Apalagi ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah atau perampasan tanah oleh investor,” ujar Yohanes.

Namun, Kabupaten Biak Numfor belum memiliki peraturan daerah serupa.

Harun Rumbarar, pengurus Jaringan Kerja Rakyat untuk PSDA dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (JERAT) Papua, berkata baru tiga kabupaten atau kota di Papua yang memiliki peraturan daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Mereka adalah Bintuni, Sorong, dan Jayapura. Ada pula lima daerah dalam proses pengesahan: Boven Digul, Kaimana, Sorong Selatan, Supiori, dan Yapen; dan Yahukimo dalam tahap pendampingan.

“Kami berharap semua kabupaten di Tanah Papua punya perda masyarakat adat. Tapi, kami membutuhkan waktu untuk bisa mengerjakan semua,” ujar Harun.

Bupati Biak Herry Ario Naap, saat dikonfirmasi di Jakarta, mengklaim bahwa warga yang “terus berbicara kepada media itu tidak tinggal di Biak.”

“Memang benar mereka orang Biak, tapi tinggalnya di kabupaten lain, lahirnya di kabupaten lain, pergi sekolah di Jayapura, lalu mulai mengkritisi,” klaimnya pada 30 Maret 2022. “Jadi mereka tidak tinggal di Biak, tidak lahir di Biak, tidak besar di Biak, tapi komplain bagian ini.”

Herry Naap mendukung pembangunan bandar antariksa dengan alasan akan berdampak positif bagi warga setempat. Sebaliknya, “jika lebih banyak dampak buruknya, saya sendiri akan menghentikan dan tidak mengizinkan pembangunan berlangsung.”

Terkait peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Biak Numfor, Herry Naap bilang selama dua tahun terakhir pemerintahannya “menyuarakan badan pembangunan daerah bersama lembaga masyarakat adat untuk membuat peta wilayah adat,” meski ia tidak merinci target maupun tahapan proses tersebut.

Sementara Ketua DPRD Biak Numfor Milka Rumaropen, yang ditemui dan dimintai tanggapan dalam kesempatan sama, menolak memberikan komentar.

* * *

ARINA PERNAH SATU KALI datang ke Jakarta. Anak asuhnya baru saja lulus kuliah. Ia dan suaminya menyaksikan perhelatan wisuda.

Kesan pertama saat sampai di Jakarta: susah makan pinang karena tidak ada buah sirih. “Sa bawa pinang dari sini, tapi tidak ada [buah] sirih [di Jakarta]. Sa minta ke anak, ‘Ada sirih, kah?’ Pulang-pulang, daunnya yang ia bawa.”

Dari kesembilan anaknya termasuk anak angkat, tersisa anak bungsu yang masih tinggal bersamanya. Anak-anaknya ada yang bekerja di Kota Biak dan Jayapura, ada yang menikah dan tinggal di kampung keluarga suami, ada juga yang kuliah.

Pendidikan baginya adalah kunci meningkatkan taraf hidup. Dulu, orangtuanya tidak bersekolah. Arina menyebutnya “masa kegelapan”. Mereka takut dan tidak tahu apa-apa ketika diperlakukan sewenang-wenang.

“Tidak seperti sekarang anak-anak bisa bertindak [menolak pembangunan bandar antariksa di tanah mereka]. Anak-anak bersekolah sampai sudah kuliah.”

Seluruh pendidikan anak-anaknya itu mereka biayai dari hasil kebun dan melaut. Arina tidak menghitung pasti berapa penghasilannya, tetapi hampir setiap hari, sepulang dari kebun, ia menjual pinang, jagung, keladi, singkong, sayur-sayuran, dan tangkapan ikan ke pasar di kampung dan di kota.

Anak bungsu yang masih tinggal bersamanya berencana mengikuti tes masuk tentara. Ia baru lulus SMA. Cita-citanya ingin jadi anggota TNI.

Ia dan suaminya masih berharap ada anak-anak yang mau melanjutkan pekerjaan mereka melaut dan berkebun. Suaminya dulu berhasil menaklukkan laut dengan perahu kayu kecil. Jaring untuk menangkap ikan dibuat sendiri dari akar-akar pohon di pinggir-pinggir kali. Akar itu dipotong dan dihaluskan, dikeringkan, lalu dianyam hingga berbentuk seperti pukat.

Sekarang, melaut tidak butuh usaha sebesar itu. Sudah ada kapal dan mesin Johnson.

“Tapi sa pu anak bungsu tra mau. Dia punya cita-cita jadi tentara.”

Arina sempat khawatir. Kenapa jadi tentara? Apa tidak lanjut kuliah, ambil studi kesehatan atau perikanan?

Trauma atas operasi militer masih membekas dalam dirinya. Peristiwa Biak Berdarah pada 6 Juli 1998 membuat Arina takut pergi kota selama setahun.

“Sa tidak jualan ke kota saat itu. Kami makan hasil kebun saja. Keladi. Singkong. Sayur. Ikan.”

Pekerjaan tentara adalah tembak-tembak orang di hutan, kata Arina ke anaknya. “Ah, salah [mereka] sendiri,” jawab anaknya, “mau bikin jago-jago, akhirnya dapat tembak.”

Ya, sudah. Arina tidak melarang anaknya. Ia ikut mendoakan agar anaknya lolos jadi tentara. “Memang senangnya di sana,” ujarnya, singkat.*

Laporan ini terbit berkat kolaborasi bersama Jubi, Suara, dan Tempo. Tim kolaborasi pergi liputan ke Biak pada 1-8 Maret 2022.