Dalam lipatan lusuh sejarah republik ini, ada sejumlah kisah yang hingga ini masih menyisakan luka. Para penyintas 65 sebagian besar telah menua, kesepian, tak jarang sakit-sakitan. Bertemu dan bersendau-gurau dengan para kolega merupakan asupan energi dan kebahagiaan tersendiri. Sayang, kondisi fisik dan rentang jarak membuat banyak dari mereka tak bisa lagi aktif hadir dalam pertemuan.

Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (Fopperham) menggagas sebuah program kunjungan relawan mahasiswa kepada para penyintas. Diberi nama One Week One Mother. Dalam sehari, mereka menemani kegiatan mbah-mbah, mendengarkan mereka bercerita atau mengantar belanja. Diselenggarakan sejak 2014, hingga kini telah sampai pada angkatan ke-6.

Pertama kali bertemu dengan Mbah Sarjilah, Hendrik merasa gamang. Kisah yang kerap ia saksikan dari film dan ia baca dari buku-buku sungguh berbeda dengan kesan ketika berhadapan langsung dengan para penyintas. Demikian juga yang dirasakan oleh Siti, Munti, Dyah dan Sapar.

Mbah Sutilah gembira ketika dikunjungi oleh para relawan mahasiswa. Ia merasa diterima, diuwongke (dimanusiakan), dan bisa bercerita tentang masa muda mereka; sesuatu yang tak bisa dikisahkan kepada orang lain. Perasaan serupa juga bersemayam di relung hati Mbah Kemirah, Mbah Sarjiyah, Mbah Surati, dan Mbah Sujilah.

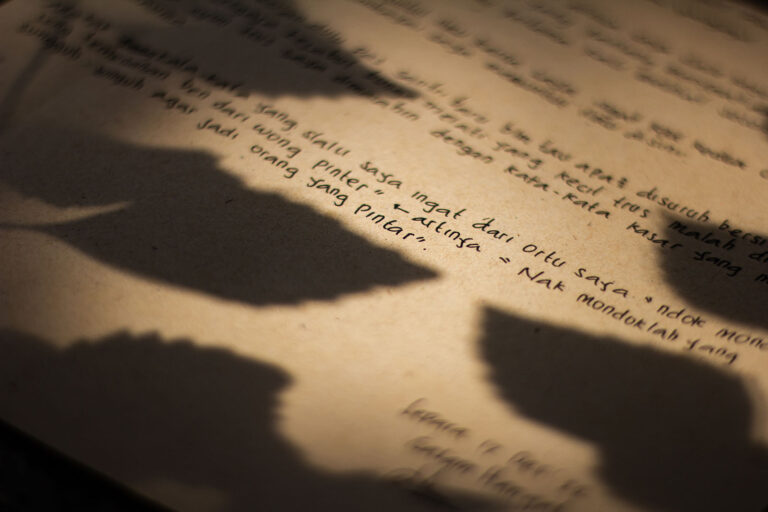

Ini adalah perjumpaan dua generasi yang terpaut umur lebih dari 50 tahun. Terpisahkan oleh tembok tebal narasi sejarah Orde Baru. Kini ruang-ruang perjumpaan telah melekatkan hati keduanya. Para orangtua, yang telah tersingkir dari masyarakat dan tak jarang dari keluarganya sendiri, seperti menemukan cucu baru yang memberi sebongkah cinta dan rasa percaya. Anak-anak muda, yang selama ini dipaksa menelan narasi sejarah tunggal versi Orde Baru, lantas menemukan ruang untuk belajar tentang sejarah bangsa, tentang dignity dan keberdayaan, langsung dari tuturan para penyintas.

Dyah Retno Utami: “Seperti Pulang Ke Rumah Sendiri”

Di depan sebuah dipan di sudut rumah yang disekat dengan lemari kayu, tempat sehari-hari Kemirah tidur, Dyah, 25 tahun, terdiam sejenak.

“Di usia tua, beliau hanya tinggal berdua bersama suami. Seharusnya dapat hidup layak dan tinggal tenteram bersama anak cucu,” ujarnya sambil mendekap selimut berkelir merah jambu.

“Aku tak bisa tidur tanpa selimut. Pakai selimut juga biar tidak merasa sendiri. Besok kalau aku tua, aku pasti sangat butuh benda itu.”

Berasal dari Ngawi, Dyah kuliah di jurusan Pengembangan Masyarakat, UIN Sunan Kalijaga angkatan 2015. Ia suka menulis dan bercita-cita menjadi jurnalis. Sama seperti Kemirah di masa mudanya.

“Saya tertarik dengan semangatnya bersekolah. Bersepeda puluhan kilometer untuk perempuan pada jaman dulu itu luar biasa. Cita-citanya menjadi jurnalis. Hingga kini beliau masih aktif membaca koran untuk meng-update berita di luar.”

Dyah menganggap Kemirah adalah nenek sendiri. “Ketika saya datang ke rumahnya, saya merasa seperti pulang ke rumah sendiri.”

Dyah juga leluasa masuk ke dapur, membuatkan teh, atau membantu mencuci piring.

“Kok suwe ora mrene? Mbah lanangmu kae wis kangen.” Kok lama tidak ke sini? Kakekmu itu sudah kangen, kata Kemirah membahasakan mbahmu lanang (kakekmu) ketika menyebut suaminya. Dyah tercekat. Setitik haru menyergap dadanya.

Kemirah : “Saya Masih Diuwongke”

Sepasang mata Kemirah, 75 tahun, mendadak sendu menyaksikan buku-buku yang berjajar rapi di kamar kost Dyah. “Kalau dulu saya lulus sekolah, tidak ada peristiwa itu, tentu sekarang kondisi tidak begini. Tentu saya tak kesulitan membiayai cucu saya untuk sekolah.”

Ia terdiam sejenak.

Tahun 1965, kurang dua minggu menjelang ujian kelulusan SMA, Kemirah ditangkap dan ditahan selama tiga bulan. Ayah, kakak, dan calon suaminya pun ditangkap. Kandaslah cita-cita untuk kuliah dan menjadi jurnalis. Kini, sehari-hari bersama suami mengurus kebun sambil berdagang apa saja. Beberapa tahun lalu, Kemirah masih ke pergi pasar dengan naik motor mengangkut dua keranjang kelapa hasil panen kebunnya. Kini, anak-anaknya melarang naik motor.

Ia senang dikunjungi oleh Dyah, yang telah dianggap cucu sendiri. Menyaksikan Dyah, yang bersemangat kuliah dan bercita-cita jadi jurnalis, ia seperti menyaksikan dirinya sendiri ketika muda. Segar dan penuh semangat menyala.

“Saya senang sekali dikunjungi begini. Saya masih diuwongke. Masih dianggap orang. Saya jadi bisa cerita-cerita. Di rumah tidak ada yang diajak cerita,” ujarnya.

Begitu Dyah hendak pulang, buru-buru ia membungkuskan apa saja dari atas meja, kadang sesisir pisang atau ketela goreng. “Saya terbayang dia cucu saya. Kalau di kost tidak ada makanan. Kasihan.”

Muntiyati: “Mengingatkan Nenek di Kampung“

Munti, 22 tahun, menatap kelambu berkelir merah muda yang sudah agak pudar, yang tersingkap di kamar Surati. Ada sebuah lemari tua. Ada tumpukan baju tertata rapi di sebuah meja.

“Mbah Surati orangnya rapi. Beliau mengingatkan saya pada nenek di kampung.“

Rumah Munti jauh di pelosok Magelang. Ia kuliah di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Sehari-hari Munti tinggal di sebuah asrama Qur’an di tengah kota Yogyakarta. Setiap pagi dan malam ia wajib mengaji. Selain itu ia bertugas sebagai musrif (guru) yang membimbing dan membantu mengurus keseharian asrama.

Menjadi relawan dan berkenalan dengan para penyintas seperti Surati membuat cakrawalanya terbuka. Ia sempat digulung cemas saat pertama diperkenalkan dengna para penyintas dari peristiwa kejahatan negara tahun 1965. Bayangan kengerian seperti adegan film propaganda Orde Baru berjudul “Pengkhianatan Gerakan 30 S/PKI’ yang pernah ditontonnya berkelebat. Terdorong rasa ingin tahu, ia mengesampingan rasa khawatirnya. Ia mengenal semakin dalam mbah-mbah penyintas. Ia mendengar langsung senandung hidup mereka. Ia terkesima.

Di rumah Surati, Munti tak segan membantu memetik jamur merang atau menyapu teras rumah jika dilihatnya kotor. Ia juga pernah mengantar Surati pergi ke gereja. Ini adalah pengalaman pertama dalam hidupnya. Dari Surati juga ia belajar bahwa berbeda keyakinan tak jadi penghalang mereka untuk saling hormat dan menghargai.

“Saya mencoba merefleksikan, ternyata apa yang menjadi pandangan umum mengenai segala hal yang berbau ‘PKI’ itu banyak tidak benarnya. Ini mendorong saya untuk terus menjadi relawan pendamping bagi mbah-mbah ini.”

Surati: “Dulu Saya Tidak Punya Kamar Sendiri“

Surati, 72 tahun, berdiri terpaku di ruangan luas bercat merah muda. Kasur-kasur busa ditumpuk di sudut kamar. Lemari-lemari plastik berisi pakaian dan peralatan pribadi berjajar menempel ke dinding. Di asrama berlantai dua, sehari-hari Munti tidur bersama sembilan santri lain.

“Dulu saya tidak punya kamar sendiri. Tidak punya boneka seperti ini,“ ujarnya sambil memandang boneka di sudut kamar.

Ketika muda, Surati gemar menyanyi dan olahraga. Ia bisa memainkan alat musik bass dan cello, yang dipelajarinya di dalam penjara. Dulu ia kuliah di Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada karena ingin mempelajari koperasi.

“Agar bisa mengajak rakyat bangkit dari kemiskinan,” ujarnya. Sayang, sebelum lulus, ia ditangkap dan masuk penjara.

Surati menganggap Munti seperti cucu sendiri. Suatu hari ia tak bisa memeriksakan diri ke rumah sakit karena anaknya tak bisa mengantar. Munti menawarkan diri. Surati terhenyak, kendati akhirnya ia menolak dengan halus.

“Saya kasihan. Dia harus datang ke sini [ke Bantul] naik motor, menjemput saya mengantar saya ke rumah sakit, memulangkan, lalu pulang lagi. Jauh sekali. Saya kok ya tak tega,” ujarnya. Ia mengaku sangat terharu dengan niat tulus Munti.

Saparwadi: “Saya Anggap Beliau Nenek Saya”

Saparwadi, 27 tahun, begitu gembira ketika melongok ke dalam rumah dan menyaksikan Sujilah dengan langkah tertatih tersenyum riang menyambutnya.

“Eh ini Mas Lombok!’ sambutnya. Mas Lombok adalah panggilan sayang dari Sujilah untuk Suparwadi. Sapar memang berasal dari Praya, Lombok, NTB. Kini sedang mengambil program Passcasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sapar gembira Sujilah masih ingat. Usai tertabrak motor, ingatannya banyak hilang.

“Ya sedih lihatnya. Dulu masih sehat. Naik sepeda ke kantor Fopperham untuk latihan mocopat. Beliau suka tertawa dan menyanyi. Pokoknya selalu riang. Sekarang jalan saja susah begini,” tuturnya.

Awal melakukan kunjungan relawan, Sapar kerap kesulitan lantaran tak bisa berbahasa Jawa. Lama-lama ia merasa semakin dekat. Kisah masa muda Sujilah juga membuatnya tergugah.

“Beliau mengingatkan saya sama sosok nenek saya di Lombok. Usianya juga sama. Saya anggap beliau adalah nenek saya.”

Sehari-hari Sapar tinggal di Masjid Ash-shiddiiqi Demangan Gondokusuman Yogyakarta. Sudah beberapa tahun ia menjadi takmir bagian peribadatan.

Sebelum berpisah dengan Sujilah, ia berjanji lebih sering datang berkunjung. Sujilah mengangguk-angguk sambil menggenggam tangan Sapar begitu erat.

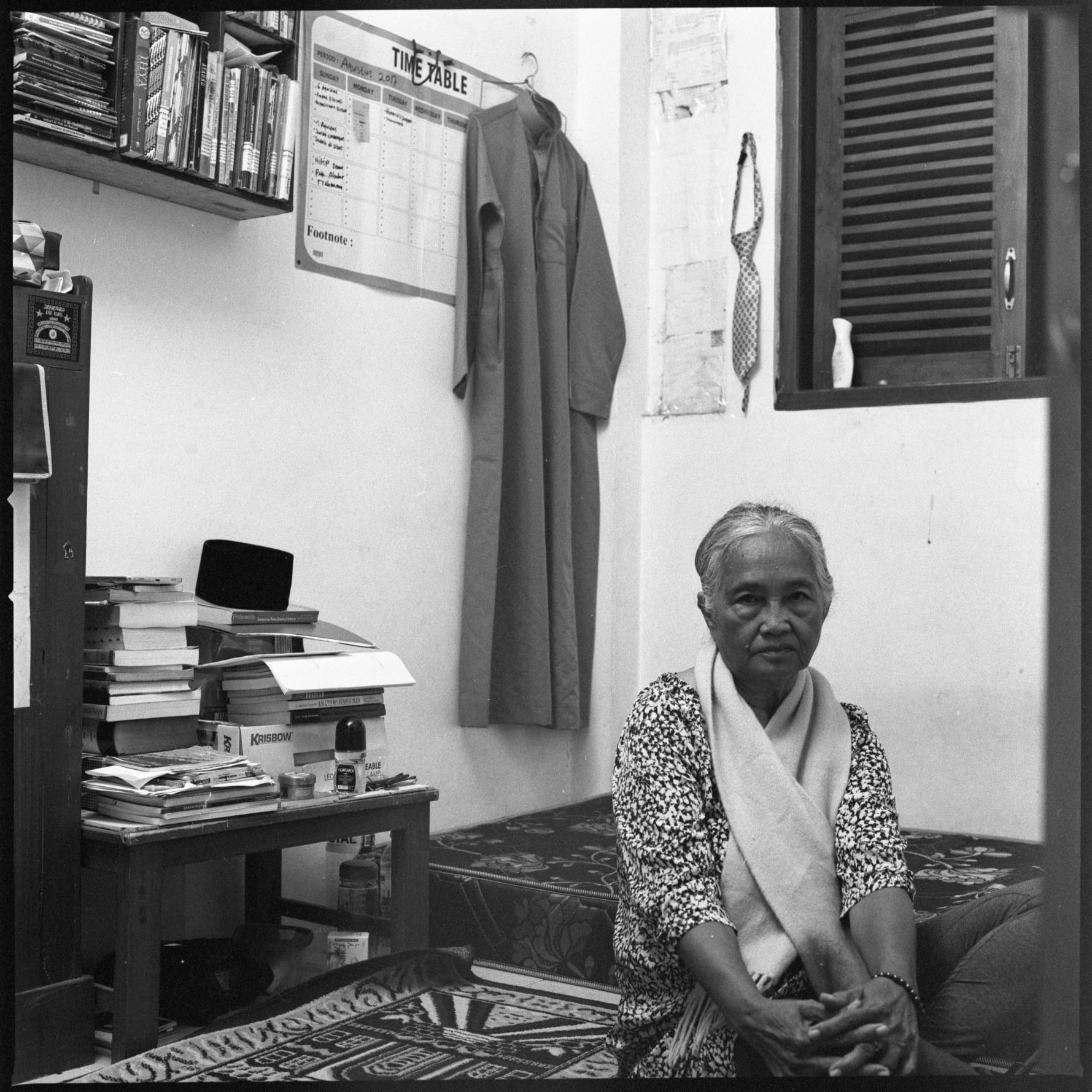

Sujilah: “Dikunjungi itu Jadi Hiburan Tersendiri”

Mata Sujilah, 72 tahun, menatap sekeliling ruangan kamar Saparwadi. Selembar kasur busa tipis, tumpukan buku, selembar sajadah dan sepotong baju gamis yang tergantung di dinding berwarna putih. Untuk pertama kali ia masuk ke kamar Sapar.

“Bersih dan rapi,” tuturnya. Sujilah terpesona ketika Sapar dengan sabar menuntunnya berjalan menaiki tangga, menuju kamarnya di lantai dua sebuah masjid.

Ia senang dikunjungi Sapar. “Dikunjungi itu jadi hiburan tersendiri. Senang rasanya mereka masih mau mengunjungi saya,” tuturnya.

Dulu, ia selalu menunggu jadwal pertemuan dan latihan mocopat di kantor KIPER. “Ikut pertemuan dengan teman-teman korban itu menambah semangat.”

Ia kerap mengayuh sepeda dari rumah ke kantor KIPER, organisasi Kiprah Perempuan, kurang lebih lima kilometer untuk ikut pertemuan atau latihan mocopatan. Malang tak dapat ditolak, Agustus 2016, Sujilah ditabrak motor ketika berjalan pagi. Ia gegar otak dan tulang kakinya patah. Kini ia kerap kesulitan mengingat sesuatu. Jalan tertatih dengan disangga tongkat. Ikut berkegiatan dan bertemu teman-teman menjadi sulit lagi dilakukan.

Kunjungan para relawan muda menjadi pengobat rindunya. Sapar kerap bertanya kepada Sujilah tentang apa yang dilakukan di masa muda. Patahan-patahan ingatan Sujilah pun seperti tersusun kembali. Saat berusia 18 tahun, ia baru saja lulus Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di Yogyakarta, aktif menyanyi dan menari, kemudian ditangkap dalam peristiwa 65. Sapar mendengarkan dengan takzim. Ia senang menyaksikan air muka Sujilah yang merona bahagia ketika bertutur tentang masa muda.

Siti Nur Istiqomah: “Kami Dekat Sekali”

Siti Nur Istiqomah, 22 tahun, melirik sepasang sandal bayi di pojok kamar Sutilah. “Karena saya ingin nanti kalau tua ada yang merawat dan mengayomi saya. Ada suara anak-anak. Ramai.” Ia berhenti sejenak, menatap seisi kamar Sutilah, lantas melanjutkan, “Kalau saya sudah tua, ya pengennya diopeni (dirawat) oleh anak.”

Siti berasal dari Gunungkidul, dan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora angkatan 2016. Pengalaman bersentuhan dengan perempuan penyintas 65 merupakan pengalaman berharga buatnya.

Sebelumnya, ia sama sekali tak pernah tahu ada tragedi kemanusiaan terbesar terjadi di negeri ini yang hingga kini menyisakan luka bagi para korban dan keluarganya, termasuk Sutilah. Ia kerap sedih membayangkan Sutilah yang tinggal sendirian di rumah. Kini, semakin sering berkunjung, hati mereka semakin bertaut erat.

“Kami dekat sekali. Mbah Sutilah suka cerita apa saja. Gampang akrab. Beliau menganggap saya seperti cucunya sendiri.”

Jika ia berpamitan hendak pulang ke kost, Sutilah bergegas membungkuskan jajanan di atas meja sebagai oleh-oleh. “Pasti dibawakan tahu goreng!” ujar Siti sambil tergelak. Kebetulan, di dekat rumah Sutilah ada pabrik tahu.

Seorang tetangga mengetuk pintu warung hendak membeli seperempat kilogram telur. Sutilah tengah melayani pembeli lain. Siti pun segera beranjak dari kursi, meletakkan empat butir telur dalam timbangan. Sutilah menyaksikan sambil tersenyum senang.

Sutilah: “Dulu Sempat Bermimpi Mau Sekolah Tinggi.”

Di kamar Siti yang bercat biru muda, Sutilah, 72 tahun, tertegun menatap larik-larik buku yang tertata rapi.

“Saya jadi ingat kamar saya waktu masih sekolah. Waktu dulu ikut latihan ketoprak dan menyanyi di Pemuda Rakyat. Ada buku-buku walau tak sebanyak ini. Dulu sempat bermimpi mau sekolah tinggi, setelah itu bisa punya usaha sendiri. Saya sudah kursus mengetik, menjahit. Kok jadinya cuma seperti ini.”

Sutilah tinggal sendirian di rumah. Ia enggan ikut anak perempuannya yang tinggal satu desa. Tak mau merepotkan, ujarnya. Sang anak setiap pagi mampir dan membawakan lauk dan sayur. Sudah beberapa bulan, ia membuka warung kecil dengan menyekat ruang tamu. Menjual sembako hingga pensil dan buku tulis.

“Untuk hiburan. Daripada mikir yang tidak-tidak,” ujarnya.

Kunjungan Siti membuatnya gembira.“Siti itu beda dengan anak-muda lainnya. Ramah, sumeh (banyak senyum), mudah akrab. Dia mau akrab dengan orang seperti saya.”

Sore itu, Sutilah memeluk erat ibunda Siti, yang dengan hangat menyambut kedatangannya. Sebagai orang yang pernah menanggung stigma akibat peristiwa kejahatan negara 65, diterima dan dipercaya oleh lingkungan merupakan berkah luar biasa baginya.

Hendrik Sukendar: “Masalah Kita Tidak Seberapa Dari Mereka”

Di sebuah kamar persegi, Hendrik Sukendar, 29 tahun, menggenggam kacamata baca dan album foto yang telah kusam dimakan usia. “Ketika tua nanti pasti ada masa jenuh. Melihat album foto, kita jadi terhibur. Kita akan butuh benda-benda yang akan mengantar kita ke masa tua nanti,” ujarnya. Kamar itu tempat tinggal Sarjiyah di sebuah guest house tempatnya bekerja.

Hendrik adalah relawan Fopperham angkatan pertama. Kini ia kuliah di prodi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Pekerjaan Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2017. Awal bertemu mbah-mbah penyintas, ia pun terhenyak.

“Untuk pertama kali dalam hidup saya bertemu korban 65. Mereka ini kah yang sering disebut ‘komunis’ itu?”

Ia sempat gamang. Hingga kemudian, berkumpul dan saling berbagi cerita dengan sesama relawan usai kunjungan, membuatnya semakin teguh. Hendrik jadi rajin belajar sejarah dari buku dan kisah-kisah yang didengar dari Sarjiyah semakin mematangkannya.

Kini, dengan luwes, ia mengobrol di dapur sambil menemani Sarjiyah memasak atau menyeduh kopi. Menyaksikan kegesitan perempuan sepuh itu, kadangkala terbit rasa prihatin: “Kalau ada apa-apa dengan simbah bagaimana? Ketika sakit minta tolong ke siapa? Ketika mau curhat, curhat ke siapa?”

Hendrik mengaku hormat dan belajar banyak dari Sarjiyah. “Kita kadang dapat satu dua persoalan saja mudah galau. Dengan masalah sepele saja mudah tumbang. Saya belajar dari ketegaran Sarjiyah. Masalah kita tidak seberapa dari mereka. Bayangkan, tidak tahu apa-apa, diambil, dipenjara. Mereka masih muda, dan tiba-tiba dipenjara. Apa nggak stress banget? Tapi mereka masih kuat.”

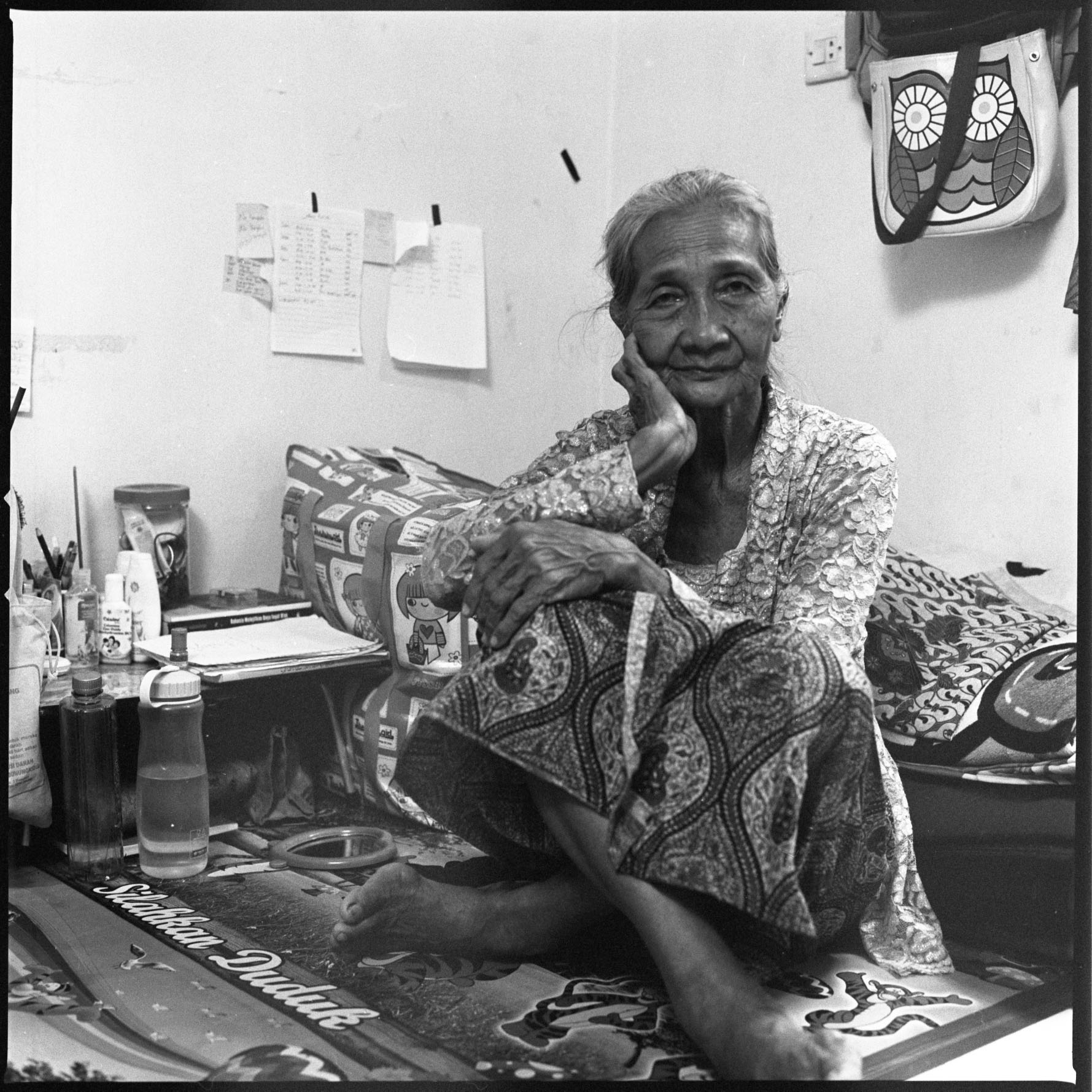

Sarjiyah: “…Agar Tidak Ngelangut”

Sarjiyah, 79 tahun, meraih gitar yang bersandar di sudut kamar Hendrik, yang sehari-hari tinggal di sekretariat Fopperham. Jemarinya menari memetik dawai. Senandung lirih mengalun dari bibirnya.

“Saya suka main musik dan olahraga. Juga membatik. Semua latihan sendiri. Pokoknya agar tidak ngelangut (melamun).”

Dulu ia adalah seorang guru di TK Melati, yang mengajar di sebuah desa di Gunung Kidul. Masa mudanya aktif berorganisasi. Ia juga menyukai olahraga dan kesenian. Keluar penjara, ia pun menikah. Tak lama, seorang kenalan suaminya menawari menjaga sebuah guest house di pusat kota Yogyakarta.

Kunjungan Hendrik membuatnya senang. Ia bisa bercerita apa saja, terutama tentang masa yang paling gemilang dalam hidupnya yakni ketika ia muda.

“Dengan anak-anak relawan yang sudah tahu latar belakang kami, saya bisa cerita macam-macam. Yang tidak bisa saya ceritakan ke semua orang.“

Sejak suaminya meninggal, ia sendirian menjaga guest house. Pekerjaannya adalah menyapu, mengepel dan merapikan tempat tidur para tamu. Ia masih sempat ikut kegiatan penyintas, mulai dari senam lansia, berkebun hingga mocopat. Semua membuatnya semangat dan tak mudah lupa. Pekerjaan telah usai. Sore itu ia hendak latihan mocopat. Hendrik bersiap-siap mengantar.

Cerita foto ini merupakan republikasi karya Adrian Mulya (fotografer) dan Lilik H.S. (penulis) dari buku Para Pembuka Jalan (2019), buku foto mengisahkan perjalanan korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Diterbitkan oleh Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) melalui Program Peduli.

Adrian Mulya dan Lilik HS menerbitkan buku Pemenang Kehidupan (2016). Proyek panjangnya sejak 2007 ini juga rilis dalam narasi video berjudul SuperVivere, cerita kehidupan para ibu penyintas ’65 di Panti Waluya Sejati Abadi.