SALAH satu fokus DPR adalah merampungkan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

RUU KUHAP, yang usulannya dimulai sejak 2004 tapi prosesnya gencar dilakukan anggota DPR periode sekarang, dianggap perlu segera dibahas dan disahkan.

Alasannya, KUHAP 1981 perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi; untuk semakin ketat dan kuat melindungi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia; untuk semakin jelas membagi peran dan kewenangan aparat penegak hukum antara polisi, jaksa, dan hakim; serta karena KUHP baru sudah berlaku sejak 2023, maka aturan hukum beracara lewat KUHAP harus diselaraskan.

Sederhananya, bila KUHP mengatur pasal apa yang dipakai untuk mendakwa dan menuntut kita di pengadilan, sebaliknya KUHAP mengatur prosedur kita ditangkap, digeledah, dan ditahan oleh aparat penegak hukum.

Namun, penjahitan konstruksi hukum dalam RUU KUHAP penuh dengan jerat-jerat karet yang mengintai kita sebagai masyarakat sipil. Dengan menggunakan lanskap pendekatan studi hukum kritis (critical legal studies), kita perlu cemas atas RUU KUHAP versi sekarang (draf 24 Maret 2025). Ia tak cuma pembaruan hukum acara semata, melainkan semakin melembagakan bentuk-bentuk kontrol negara atas tubuh kita.

Institusionalisasi Upaya Paksa

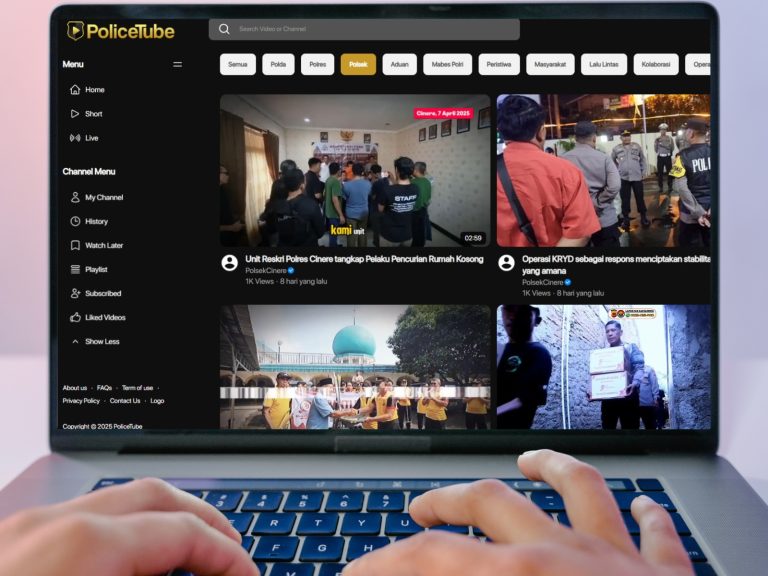

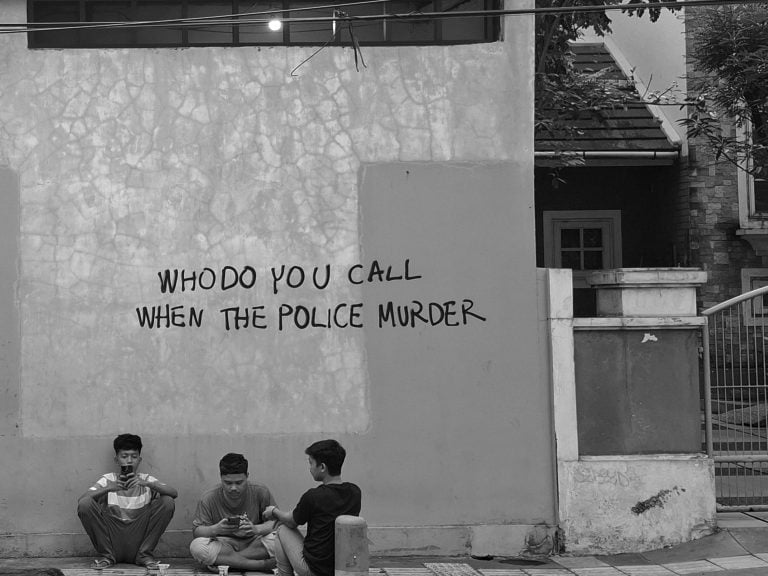

Sistem hukum kita sejak lama memberi wewenang koersif yang besar kepada kepolisian. Mendapat kecaman dan kritik yang luas atas perilaku brutal yang sistemik, sampai-sampai memunculkan tagar macam #PercumaLaporPolisi atau ‘No Viral No Justice’, polisi Indonesia berperan sebagai penyelidik dan penyidik yang pegang kuasa pemaksaan yang gede atas warga sipil.

Praktiknya, polisi mengerahkan upaya paksa dengan bersandar pada motif untuk memperoleh bukti yang relevan atas tindak pidana, di samping menemukan tersangka atau terdakwa.

Penangkapan

Salah satu mekanismenya adalah penangkapan, suatu prosedur yang berpusat merampas kemerdekaan tubuh. Praktiknya, hak-hak dasar seseorang direduksi atas nama kepentingan penyidikan. Dalam KUHAP 1981, praktik penangkapan ini diatur dengan rigid demi menjamin hak asasi manusia.

Namun, prosedur penangkapan yang diregulasi RUU KUHAP (draf 24 Maret 2025) justru memperbesar kuasa negara atas kerentanan tubuh kita. Salah satunya terletak pada bertambahnya durasi penangkapan.

Pasal 19 ayat (1) KUHAP 1981 mengatur durasi penangkapan paling lama 1 hari. Sebaliknya, pasal 90 ayat (2) dalam RUU KUHAP memperlonggar durasi penangkapan, yaitu lebih dari 1 hari. Tambahan lain: melebihi batas waktu penangkapan itu bisa digolongkan sebagai masa penahanan. Konsekuensinya jelas mereduksi hak asasi manusia.

RUU KUHAP mengatur kita bisa ditangkap lebih dari 1 hari dalam kondisi “hal tertentu”. Dalam penjelasannya, kondisi “tertentu” itu disebutkan misalnya jarak antara tempat tersangka ditangkap dengan kantor penyidik terdekat memilih waktu tempuh lebih dari sehari.

Betapapun alasan itu bisa masuk akal, tetapi terma kondisi “tertentu” bisa pula ditafsirkan melar-mengkerut, sebagaimana sifat karet, mengikuti relasi kuasa yang timpang antara aparat penegak hukum dan tersangka.

Polisi bisa memakai terma hukum “tertentu” yang membuat kita ditangkap lebih dari satu hari bukan semata problem jarak tempuh, tapi kondisi “tertentu” yang membuat kita ditangkap lebih dari sehari karena polisi pakai justifikasi demi “kepentingan umum” atau “kepentingan hukum”.

Artinya, terma “tertentu” itu bisa ditafsirkan mana suka oleh yang punya kuasa, alias aparat penegak hukum. Dan meskipun itu melanggar hak asasi manusia, dan meski penangkapan kita melanggar batas waktu, tapi polisi bisa berdalih bahwa kelebihan waktu penangkapan ini bakal dihitung sebagai “masa penahanan”, persis diatur juga dalam pasal berikutnya. Ia membentuk siklus kontrol negara atas tubuh kita bertambah koersif.

Penahanan

Jangka waktu penahanan juga tidak luput dari institusionalisasi kontrol negara dalam RUU KUHAP.

Pasal 24 ayat (2) KUHAP 1981 memungkinkan ada perpanjangan durasi penahanan manakala kepentingan pemeriksaan belum kelar.

Alih-alih memberi kepastian hukum, pasal 99 ayat (1) RUU KUHAP justru memberi ketentuan samar: durasi penahanan bisa ditambah berdasarkan “alasan yang patut”. Keterangan dalam pasal itu diberikan kepada tersangka atau terdakwa menderita mental yang berat; dan perkara dengan pidana penjara minimal sembilan tahun.

Di samping dua alasan itu, kita wajar untuk skeptis atas implementasi ketentuan norma tersebut.

Dasarnya, lagi-lagi adalah aparat penegak hukum bisa gampang memakai alasan macam-macam pakai dalih “alasan yang patut”. Dengan begitu ia bentuk lain dari pemaksaan kontrol atas tubuh kita. Dan aturan ini adalah wujud intensitas politik hukum pelumrahan (Wiratraman, 2024).

Penggeledahan

Kontrol terhadap tubuh privat terlihat jelas dalam aturan paksa penggeledahan. Dalam pasal 32 KUHAP 1981, misalnya, standar prosedur penggeledahan aktif hanya tertuju pada penggeledahan rumah, pakaian, dan badan.

Sebaliknya, pasal 105 RUU KUHAP menambah daftar penggeledahan ke alat transportasi, informasi elektronik, dokumen elektronik, hingga “benda lainnya”.

Pada pasal 106 ayat (4) berikutnya: penyidik bisa menggeledah kita atau properti kita “tanpa izin pengadilan” berdasarkan dalih “keadaan mendesak”. Penjelasan “keadaan mendesak” merujuk “keadaan yang patut dikhawatirkan” bahwa “tersangka atau terdakwa mengancam jiwa orang lain, melarikan diri, menghilangkan, memindahkan, menukar, atau merusak barang bukti.”

Penjelasan berikutnya: “Dalam keadaan mendesak, penggeledahan dapat dilakukan setiap saat dan penyidik cukup menunjukkan tanda pengenalnya.”

Pasal ini disorot koalisi masyarakat sipil karena berpotensi terjadi penyelewengan kekuasaan; rentan dipakai penguasa untuk melanggar proses hukum yang adil serta prinsip negara hukum demokratis.

Pada aturan paksa penggeledahan yang lain, pasal 107 ayat (4) dan (5) RUU KUHAP meniadakan batas waktu pembuatan berita acara, sehingga menghapus ruang bagi tersangka untuk mengetahui proses penggeledahan atas tubuhnya sendiri, misalnya.

Padahal KUHAP lama bisa dibilang maju satu langkah dengan memberikan kepastian hukum ketimbang RUU KUHAP baru bagi tindakan penggeledahan dalam keadaan mendesak. Ini diatur dalam pasal 34 ayat (1) dengan wajib mengacu pembuatan berita acara pasca-penggeledahan untuk disampaikan kepada penghuni rumah dalam waktu dua hari setelah memasuki atau menggeledah rumah.

Acuan pembuatan berita acara dengan mekanisme batas waktu tegas itu koheren dengan pemenuhan hak untuk mengetahui (right to know) dari tersangka. Di RUU KUHAP, aturan batas waktu ini dihilangkan.

Alih-alih memberi kepastian hukum dalam pembaharuan hukum acara pidana kita, draf RUU KUHAP yang sekarang memperkuat peran kontrol salah satu institusi penegak hukum dengan menihilkan mekanisme checks and balances.

Kontrol atas Tubuh

Pengaturan upaya koersif negara dalam RUU KUHAP lekat dengan konsep Nicos Poulantzas dalam State, Power, Socialism (1978) sebagai kekerasan atas tubuh. Tubuh kita, tubuh warga sipil dan masyarakat sipil, ditundukkan terus-menerus demi mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang.

Di mata negara, tubuh kita bukanlah entitas biologis semata, melainkan tubuh politik yang harus diatur, “didisiplinkan”, “dilembagakan” dan dibentuk seturut ekspresi hukum negara. Negara bisa memakai aparatus represi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menundukkan tubuh politik kita.

Dalam konteks itu, tubuh biologis dan tubuh politik kita rentan jadi target kekerasan. Dalam rezim pemerintahan Prabowo yang berwatak militeristik, tubuh masyarakat sipil kita dijadikan objek “pendisiplinan” lewat upaya-upaya legal militer dilibatkan dan mencampuri urusan pemerintahan sipil.

Pengesahan RUU KUHAP ini sejalan dengan agenda revisi UU Polri. Ini adalah serangkaian paket politik hukum, yang tengah dikerjakan DPR dan pemerintah sekarang, menyusul pengesahan revisi UU TNI. Ketiganya mengatur dan mengontrol tubuh masyarakat sipil kita.

Maka, sebagai mekanika kekuasaan (Foucault, 1995), RUU KUHAP adalah mekanisme pengawasan, pemaksaan, dan kontrol negara yang beroperasi atas tubuh kita, guna melegalkan tindakan-tindakan koersif.

RUU KUHAP mengupayakan agar institusi negara dapat menguasai tubuh orang lain secara legal dan prosedural. Bukan hanya agar kita melakukan apa yang diinginkan negara, tapi agar tubuh politik kita bisa dioperasikan sesuai keinginan rezim pemerintah.

Dengan begitu niat murni (original intent) pembuat RUU KUHAP bukan hanya memperbaharui hukum acara pidana semata, melainkan hasrat kekuasaan negara untuk mengabsahkan hegemoni dan dominasi atas tubuh warganya.

Tanpa disadari tubuh kita perlahan didomestikasi demi “kepentingan atau ketertiban umum” negara. Ketika negara gampang mengontrol tubuh kita sebegitu rupa, praktis kita kehilangan kontrol hak atas tubuh (bodily integrity) yang sakral.

Pada akhirnya persinggungan tubuh dan kekuasaan adalah soal siapa yang berhak atas tubuh siapa. Puncaknya, bila RUU KUHAP digolkan, pertanyaannya tidak sekadar sejauh mana kita mendapatkan hak sebagai warga negara, tapi sejauh mana tubuh kita masih kepunyaan kita sendiri sebagai pribadi otonom?

Alvino Kusumabrata adalah mahasiswa Fakultas Hukum UGM dan Research Fellow pada Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Yogyakarta.