Upaya kolektif warga menolak proyek geothermal di Gunung Ciremai pernah membuat perusahaan mundur. Sepuluh tahun berlalu, tetapi ancaman eksploitasi tetap berlanjut. Pemerintah memasukkan rencana pembangunan geothermal Ciremai ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Warga mengaku tidak gentar, mereka percaya laku Patanjala adalah cara terbaik bagi manusia merawat alam.

PULUHAN ULAMA duduk bersama para santri perwakilan pondok pesantren dari Kuningan, Majalengka, dan Indramayu di Masjid Agung Pesantren Buntet, Cirebon. Pertemuan digelar khusus membahas satu kabar penting tentang penjualan Gunung Ciremai senilai Rp60 triliun untuk proyek geothermal.

Para ulama dengan serius membahas dampak proyek pada kehidupan melalui perspektif agama dengan rujukan berbagai kitab fikih.

Lebih dari dua jam berlalu. Forum yang dikenal dengan nama Bahtsul Masail Haul Buntet itu berakhir dengan fatwa yang berbunyi: rencana ekstraksi panas bumi di Gunung Ciremai adalah haram.

Para ulama berpendapat, proyek itu hanya akan membawa mafsadah (dampak buruk) yang lebih besar dari maslahat (manfaat) bagi warga sekitar.

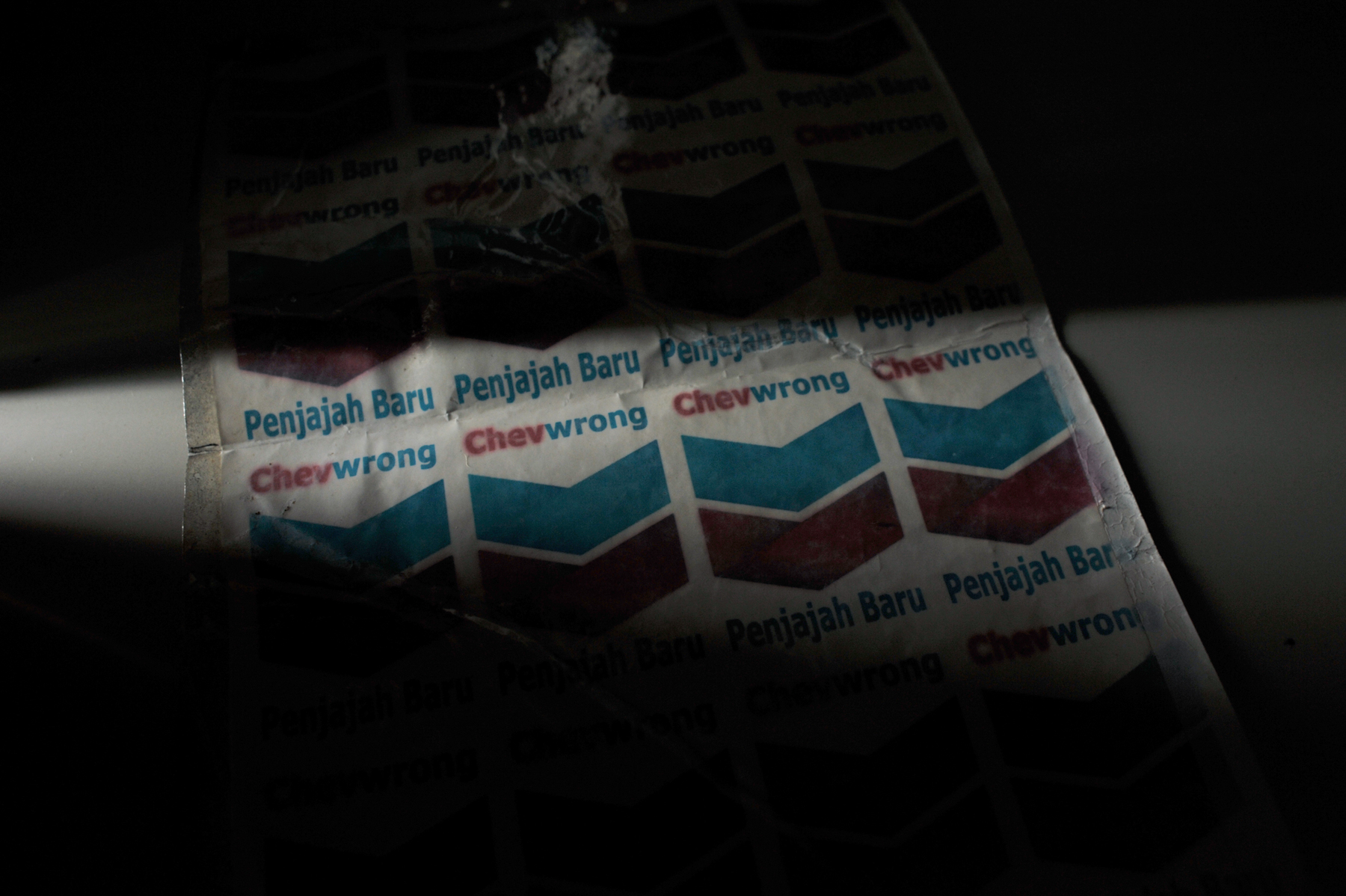

Pertemuan para ulama terjadi satu bulan setelah 8000an warga dari 34 desa di wilayah lereng Gunung Ciremai berdemonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan menentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) oleh PT Jasa Daya Chevron, anak usaha lokal perusahaan energi raksasa Amerika Serikat, Chevron.

Berkumpulnya ribuan warga adalah buntut perlawanan atas penetapan Gunung Ciremai sebagai wilayah kerja pertambangan panas bumi (WKP) melalui Kepmen ESDM No.1153 K/30/MEM/2011 yang meliputi Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

Mencakup luas 24.330 hektare (ha) dengan estimasi cadangan energi hingga 150 MegaWatt (MW), keputusan itu diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dilelangkan secara terbuka. Januari 2013, Chevron muncul sebagai pemenang tender proyek.

Kabar kemenangan Chevron yang mengemuka ke warga memicu reaksi. Diskusi antar-warga rutin diadakan hampir setiap pekan. Penolakan semakin terdengar. Warga berserikat, membentuk Gerakan Massa Pejuang untuk Rakyat (GEMPUR). Warga juga menyusun riset dampak geothermal di PLTP Kamojang, Kabupaten Garut, dengan ongkos patungan bersama.

Beranjak dari Kuningan pada pagi buta, menempuh jarak dengan waktu perjalanan selama 4 jam, Okki bersama jaringan warga antar-desa, tiba di Kamojang. Mereka langsung membagi kelompok dan berpencar ke titik pemukiman di wilayah area operasi panas bumi.

“Kami berusaha melihat, mendengar dan merasakan apa yang terjadi di sana. Warga juga ngobrol, keliling, dan wawancara langsung dengan masyarakat sekitar Kamojang biar tahu seperti apa dampak yang dirasakan mereka,” kata Okki Satria, koordinator GEMPUR.

Salah satu temuan warga ke Kamojang adalah gempa yang diduga dipicu dari aktivitas geothermal. Temuan itu juga termuat dalam laporan Anik Hilyah dan Widya Utama (2016), yang mengamati terjadinya 181 gempa dengan kekuatan berkisar 3 skala Richter, dan empat gempa dalam selama periode Maret 2004 hingga Februari 2005 di Kamojang. Penelitian keterkaitan antara gempa dengan kegiatan pengeboran (fracturing).

“Setelah kami berkumpul membawa catatan masing-masing. Kita semua sudah melihat, mendengar dan merasakan langsung gimana kesimpulannya. Hasilnya kami sepakat untuk menolak,” kata Okki yang ditemui di Paseban Tri Panca Tunggal, situs budaya dan tempat para penghayat Sunda Wiwitan di Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan.

Aksi solidaritas, dialog publik, demonstrasi, hingga melakukan pelaporan ke Komisi Nasional HAM dilakoni. Di kantor Komnas HAM, warga mengadukan Pemprov Jawa Barat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), otoritas desa, dan juga perusahaan yang tidak transparan dengan rencana proyek yang juga akan mengambil sebagian lahan warga.

Tanpa kompromi, mereka bersikap tegas menolak kehadiran Chevron. Hingga pada 2015, perusahaan tersebut mengumumkan batal melakukan eksplorasi PLTP Ciremai.

“Alasan mereka mundur dulu itu karena tidak ekonomis dari hitungannya. Tapi mau bagaimanapun, ini juga berkat penolakan yang masif dari masyarakat,” ujar Okki, yang tahun ini menginjak usia 60 tahun.

Sepuluh tahun telah berlalu, tetapi ancaman Ciremai jadi kawasan panas bumi masih berlanjut.

Duduk di saung mengenakan pangsi, pakaian adat khas Sunda, Okki mengisap rokok terakhirnya sambil berucap ia akan terus menjaga Ciremai.

“Tak ada yang berubah. Warga masih bersikap tegas menolak geothermal!”

Dari Taman Nasional Jadi Lahan Geothermal

Gunung Ciremai adalah menara air yang menopang kehidupan warga di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Gunung Ciremai merupakan hulu dari daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk dan Cisanggarung dengan 106 titik mata air di dalamnya.

Oktober 2004. Kementerian Kehutanan melalui Keputusan Menteri No.424/Menhut-II/2004 menetapkan kawasan hutan Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Keputusan itu merujuk pada usulan Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Majalengka yang menginginkan adanya penyelamatan aset alam untuk keberlanjutan.

Dua tahun setelah jadi TNGC, Pemprov Jawa Barat memulai survei prospek panas bumi di beberapa titik Gunung Ciremai menggunakan data awal dari PT Pertamina. Tahun 2007, Pemprov mengajukan TNGC sebagai WKP ke Kementerian ESDM.

Warga mencurigai penetapan Gunung Ciremai menjadi taman nasional sebagai pintu masuk untuk pengelolaan kawasan oleh pemerintah pusat.

Sebabnya, sejak menjadi TNGC, pengelolaan kawasan hutan berpindah ke Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup.

Sejak menjadi TNGC pula, warga menjadi kesulitan untuk mengakses wilayah hutan.

Pada 2012, Okki pernah menjadi salah satu pendamping penelitian sejumlah dosen dari Universitas Islam Negeri (UIN) lintas-provinsi yang mengadakan Participation Action Research (PAR) selama 3,5 bulan di Kabupaten Kuningan.

Dari penelitian itu, mereka menghimpun sejumlah temuan di lapangan yang salah satunya kegelisahan warga mengenai pengelolaan hutan lindung di TNGC karena akses mereka terhadap hutan menjadi terbatas.

Tertutupnya akses masyarakat terhadap hutan juga menguatkan Okki dan warga menolak geothermal. Selain juga, mereka khawatir terhadap ancaman operasional panas bumi yang telah terbukti menimbulkan dampak buruk seperti kebocoran gas hidrogen sulfida (H2S) seperti yang terjadi di Sorik Marapi, Sumatra Utara, dan Dieng, Jawa Tengah.

“Setelah kami menganalisis bersama, kehadiran taman nasional ini seolah-olah konservasi tapi ternyata menjadi pintu masuk proyek geothermal. Akhirnya kita mengkaji karena ada informasi yang tidak terbuka dan seolah-olah ditutupi,” kata Okki.

Ambisi pemerintah pusat menjadikan Ciremai sebagai wilayah geothermal juga tidak menciut setelah Chevron memutuskan angkat kaki. Padahal, kala itu, Chevron mengatakan sumber panas bumi di Ciremai tidak cukup tinggi untuk menggerakkan turbin listrik.

Alih-alih, pada 2019, pemerintah menawarkan proyek ini kepada Pertamina, meski pada akhirnya BUMN itu mengajukan penundaan.

Pada 2021, Kementerian ESDM dan Bagian Perekonomian serta SDA Setda Kabupaten Kuningan mengadakan rapat di Ruang Rapat Linggajati Setda Kuningan, yang membahas mengenai kelanjutan proyek geothermal. Hasilnya, Pemkab Kuningan sepakat mendukung upaya pemerintah pusat dalam rencana eksplorasi Ciremai.

Pada periode waktu yang sama, pemerintah menunjuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai korporasi pengelola geothermal Ciremai.

Yaya Kusuma (39), warga Desa Pajambon di lereng Ciremai, percaya proyek geothermal hanya akan menimbulkan efek bencana. “Kami punya pandangan kalau gunung ini dibor pasti akan ada bencana. Dari waktu Chevron sampai sekarang, warga mah tetap menolak [geothermal],” ungkap Yaya.

Sebagai bagian dari Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, Yaya, begitu juga Okki, memegang teguh kepercayaan karuhun bahwa bentang alam terutama di Gunung Ciremai tidak boleh dirusak, apalagi sampai dieksploitasi.

“Percanten naon nu ceuk karuhun, yen leuweung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak teh bener. [Percaya apa yang dikatakan leluhur, bahwa gunung tidak boleh dilebur, hutan tidak boleh dirusak tuh benar],” katanya.

“Saya juga dengar proyek ini mau masuk lagi. Tapi kami [warga] siap mengadang kalau tiba-tiba geothermal datang,” timpalnya kembali.

Di luar dari proyek panas bumi, Yaya mengeluhkan soal jumlah sumber mata air di Gunung Ciremai yang kondisinya semakin hari makin menyusut, sedangkan kebutuhan warga terhadap akses air justru makin bertambah.

Bergegas dari Paseban, langkah kaki Yaya membawanya menuju kaki Ciremai, untuk sampai di mata air Cisurian dan Curug Goong. Ia mengeluarkan parang untuk membabat dan membersihkan ranting liar sepanjang perjalanan menyusuri hutan.

Setelah selesai membacakan rajah atau doa, ia kemudian membakar dupa dan menaruhnya di beberapa sudut mata air. Yaya menuturkan, banyak sumber mata air yang sering ia susuri di Gunung Ciremai, kini kondisinya mulai mengering.

“Benten pisan ayeuna mah. Abi nyukcruk lemah cai ka luhur, teu aya geothermal wae tos kieu. [Sangat beda kondisi sekarang. Saya menyusuri mata air ke atas, tidak ada geothermal saja situasinya sudah begini],” keluhnya.

Bagi warga lereng Ciremai, menolak geothermal juga menjadi upaya menyelamatkan cadangan air yang semakin menyusut. Sejumlah laporan membuktikan bahwa panas bumi membutuhkan sumber daya air yang sangat besar dalam proses eksplorasinya.

“Sekiranya negara bisa bertanggung jawab buat masyarakatnya mah, ya, kembalikan keputusan itu [geothermal] ke masyarakat. Intinya, kan, kaya gitu.”

***

Resih (55), petani Desa Palutungan di kaki Ciremai, tengah berbenah pulang setelah hampir seharian di ladang. Sudah lebih dari separuh usianya ia menjadi petani. Ia melakoni profesi itu bersama suami dan dua dari tiga anaknya.

Setiap hari, Resih berangkat jam enam pagi dari rumah untuk sampai di ladang yang jaraknya tiga kilometer. Di lahan yang sebagiannya ia sewa dari orang lain itu, Resih menanam tumbuhan jenis hortikultura berupa cabai dan bawang merah dengan sistem tumpang sari.

“Teu aya padamelan nu sanes atuh di kampung mah iwal ti tani atanapi janten buruh tani. [Tidak ada pekerjaan yang lain di kampung itu, kalau bukan jadi petani, ya, buruh tani],” katanya.

Upah harian yang ia terima saat bekerja sebagai buruh tani adalah Rp60 ribu. Sedangkan suaminya, mendapat upah Rp85 ribu. Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan tersebut menurut Resih karena beban yang mereka kerjakan di ladang berbeda.

Resih mengaku pendapatan dari hasil tani miliknya kadang memang tak menentu, tapi ia tak punya pilihan lain selain bertani demi menyambung biaya hidup sehari-hari.

Namun dalam beberapa tahun ke belakang, ia harus menyirami ladang miliknya seminggu sekali dengan berebut air bersama para petani yang lain. Tak jarang juga, ia dan petani lain di Desa Cisantana harus menunggu giliran menyirami ladang hingga pukul 9 malam.

“Di lemah cai tapi hese cai, bingung ibu oge. [Di kampung sendiri tapi sulit air, bingung ibu juga],” keluhnya.

Resih merasa minimnya akses air berbarengan dengan menjamurnya penginapan dan fasilitas penunjang pariwisata di sekitar kaki Ciremai.

Nasib yang sama dialami oleh Jefri (35), petani cabai dan kubis di Desa Cisantana.

“Sebelum banyak resto dan wisata di atas, air itu gak pernah kaya sekarang. Sama pariwisata aja tergerus, seolah-olah gak diperhatiin pertanian mah,” kata Jefri.

Sudah 10 tahun lebih, Jefri mengikuti jejak orangtuanya sebagai petani. Ia sempat melalui masa kejayaan pertanian di Kuningan pada sekitar tahun 2010. Ketika itu, hasil ladang orangtuanya bisa mencapai 1 truk per hari dan dikirim ke Pasar Induk Cibitung, Bekasi.

“Saya lihat petani sekarang udah gak banyak, apalagi anak muda udah jarang. Padahal daerah sini dulunya terkenal pusat penghasil wortel,” tutur Jefri di depan ladang yang ia sedang garap.

Imbas dari sulitnya air memberi pengaruh pada modal yang harus dikeluarkan Jefri menjadi dua kali lipat dari waktu sebelumnya. Sayangnya, meski telah mengeluarkan tenaga dan biaya lebih, hasil panen miliknya justru menurun.

“Melak di lahan 50 bata*, pami tos gaduh bibit, biaya nu kedah disiapkeun teh Rp7,5 juta. Nu mahal na mah biaya ngaboyor sareng ngarambas na, saminggu teh tilu kali. [Menanam di lahan 50 bata, kalau sudah punya bibit sendiri, biaya yang harus dikeluarkan itu Rp7,5 juta. Yang jadi mahal itu biaya menyiram dan merawatnya, seminggu kan tiga kali,” ujarnya.

*1 bata = 14 meter persegi.

Jefri dan Resih mengaku tidak tahu harus berbuat apa dalam kondisi ini, selain mereka juga menolak kehadiran geothermal yang dikhawatirkan bakal semakin merusak kondisi ladangnya.

“Gimana, ya, namanya program pemerintah, rakyat kecil kaya saya mah, bertahan. Kalau sampai terjadi, apa yang gak dialami saya nanti mungkin dampaknya bisa terjadi ketika saya udah gak ada,” tutupnya.

(Project M/Bukbis Candra Ismet Bey)

Ancaman Senyap Ekstraksi Panas Bumi

Otang (47), bukan nama sebenarnya, selama beberapa tahun ini ia aktif mengulik informasi dan mencari petunjuk terkait ancaman senyap geothermal yang mengintai Gunung Ciremai.

Salah satu informasi yang ia telusuri adalah potensi kandungan panas bumi di Lembah Cilengkrang akan digunakan sebagai wellpad (sumur produksi) jika geothermal berhasil masuk.

“Lembah Cilengkrang menjadi salah satu rencana wellpad, ada beberapa petunjuk dan temuan yang kami dapatkan,” ujar Otang.

Jurnal Geosains dan Remote Sensing (JGRS) menemukan bahwa area yang terindikasi memiliki potensi besar kandungan panas bumi di wilayah Ciremai tersebar pada timur laut hingga tenggara dari puncak gunung, termasuk di dalamnya Desa Pajambon dan Desa Sangkanhurip.

Ia juga menaruh kecurigaan mengenai penguasaan lahan skala besar di sekitar Cisantana, yang berada tepat di atas Lembah Cilengkrang, dan Pajambon, oleh salah satu politisi sekaligus pebisnis lokal setempat.

“Menurut kami, satu-satunya akses jika geothermal masuk ke Lembah Cilengkrang ini, ya, lewat atas [Desa Cisantana], karena kalau lewat Desa Pajambon dulu terlalu jauh dan sulit untuk bikin pembangunan,” ucap Otang sembari menelisik catatan dan gambar di ponselnya.

“Sedangkan di atas ini tanah-tanahnya sudah banyak yang dijual warga ke orang asing,” jelasnya.

Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi panas bumi terbesar. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Kementerian ESDM menyebut pada 2025, sekitar 39,5 persen pengembangan panas bumi berada di Jawa Barat. Saat ini, Jawa Barat memiliki enam PLTP dengan kapasitas total 1.194 MW atau 56 persen dari total listrik yang dihasilkan PLTP di seluruh Indonesia.

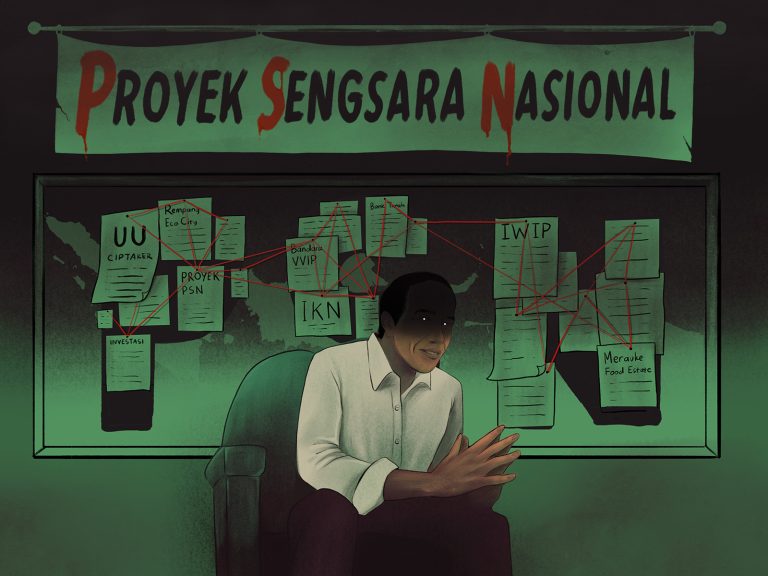

Perlahan, pemerintah sejatinya akan meneruskan wacana eksplorasi panas bumi di Ciremai. Pada 2023, WKP Gunung Ciremai masuk dalam perencanaan Kawasan Metropolitan Rebana. Proyek ini ditargetkan untuk menyokong listrik di kawasan metropolitan dengan konsep super-ekonomi baru yang meliputi enam daerah kabupaten di bagian utara dan timur Jawa Barat.

Pembangunan Kawasan Metropolitan Rebana merupakan bagian dari program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan termuat dalam Permenko No. 8/2023 tentang Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pendanaan proyek geothermal Ciremai juga telah masuk dalam skema Just Energy Transition Partnership Indonesia (JETP) dengan target rampung di tahun 2030.

JETP adalah forum kesepakatan untuk memobilisasi pendanaan publik dan swasta dengan total biaya USD20 miliar atau sekitar Rp320 triliun. Dana itu akan dipakai untuk berbagai proyek transisi energi di Indonesia. Kesepakatan JETP diteken langsung oleh Joko Widodo saat masih menjabat presiden dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 2022.

Dini Paramita, peneliti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengkritisi klaim geothermal sebagai bagian dari energi terbarukan. Menurutnya, klaim ini adalah bentuk sesat nalar dari pemerintah untuk mengelabui rakyat.

Untuk mengoptimalkan potensi panas bumi yang kebanyakan berada di kawasan hutan, pemerintah merevisi UU Nomor 27/2003, yang salah satu poinnya adalah mengeluarkan panas bumi dari kategori kegiatan pertambangan menjadi pemanfaatan jasa lingkungan.

Panas bumi lantas disejajarkan dengan panas matahari, angin, dan air, sebagai sumber energi terbarukan dalam UU Nomor 30/2007 tentang Energi. Setelahnya, muncul kembali UU Nomor 21/2014, yang salah satu poinnya menyebut kegiatan ekstraksi geothermal bukan aktivitas pertambangan.

“Di Bangladesh, misalnya, yang telah memanfaatkan panas bumi untuk listrik, masih mengkategorikan aktivitas tersebut sebagai aktivitas pertambangan, begitu pula di Filipina. Hanya Indonesia yang menyatakan ekstraksi panas bumi bukan aktivitas penambangan,” tutur Dini.

Selain regulasi yang menjadi sorotan JATAM, ekstraksi panas bumi disebut bersifat rakus air dan akan mengancam ruang hidup, ruang produksi, sekaligus ruang pangan warga. Pasalnya, tidak ada satu pun konsesi panas bumi di Indonesia yang memiliki luas di bawah satu hektare.

Artinya, untuk mendirikan satu PLTP akan membutuhkan lahan yang sangat luas. “Operasi pembangkitan listrik panas bumi memerlukan pasokan air bersih dalam jumlah banyak. Sekitar 6.500-15.000 liter dibutuhkan untuk menghasilkan 1 MW listrik,” katanya

Dini menambahkan, berdasarkan perhitungan Inarisk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lokasi WKP Ciremai dan sekitarnya merupakan daerah dengan kerentanan gempa bumi sedang hingga tinggi. Dengan begitu, risiko timbulnya korban jiwa akibat kebocoran gas H2S menjadi lebih tinggi.

“Pemerintah kita memang gemar menumbalkan keselamatan warganya sendiri demi mendapatkan keuntungan finansial melalui jalur korporasi. Ekstraksi panas bumi adalah solusi palsu dan bagian dari persoalan dalam mengatasi krisis iklim,” katanya.

Di sisi lain, mengutip riset di Ciremai oleh Fuad Fauzi dan A. Satori (2017), penetapan TNGC yang disusul menjadi WKP panas bumi adalah skema manipulatif untuk kepentingan ekstraksi panas bumi. Selain warga yang terusir dari lahan garapan mereka di wilayah taman nasional, pemerintah juga menciptakan benang kusut dengan menyediakan akses air bagi warga melalui program yang disokong World Bank.

Kembali ke Laku ‘Patanjala’

“Ku na urang ala Iwirna patanjala, pata ngarana cai, jala ngarana (a)pya, hanto ti burung/ng/eun tapa kita lamuna bitan apwa téya, ongkoh-ongkwah dipilalwaeun di maneh, gena(h) dina kageulisan, mudal kasimwatan, mullah kasiweuran ka nu miburung/ng/eun tapa, mullah kapidéngé ku na carek gwaréng, ongkwah-ongkoh di pitineung/ng/eun di manéh, iya ra(m)pés, iya geulis.”

“Kami meniru ‘patanjala’; ‘pata’ artinya air, ‘jala’ artinya sungai. Tidak akan menyia-nyiakan amal baik kita, jika kita mengikuti arus sungai. Fokus pada arus yang akan dilalui, nikmatilah kelokan yang berliku, jangan mudah terpengaruh, jangan pedulikan hal-hal yang akan menggagalkan amal baik kita; jangan mendengarkan atau memperhatikan ucapan buruk, dan fokuslah pada keinginan ideal kita. Dengan cara yang sempurna dan indah.”

Patanjala adalah pengetahuan bagi warga lokal, termasuk Masyarakat Adat Karuhun (AKUR) Sunda Wiwitan, yang termuat dalam Amanat Galunggung. Naskah kuno tersebut ditemukan pada tahun 1518 Masehi di Kabuyutan Ciburuy, Kabupaten Garut.

Patanjala menjadi kearifan lokal dengan fokus pada pengelolaan dan perlindungan sumber air.

Lebih dulu dikenal sebagai Agama Djawa Sunda (ADS) yang dirintis oleh Pangeran Madrais Sadewa Alibassa Kusumah Wijaya Ningrat pada 1832-1939, Sunda Wiwitan merupakan ajaran spiritual leluhur sunda yang mengedepankan hubungan manusia, Tuhan, dan alam.

Seperti agama-agama lain di dunia, penghayat Sunda Wiwitan mengakui keesaan dan ketunggalan Tuhan melalui Sang Hyang Kersa (Yang Maha Kuasa).

Juwita Djatikusumah (53), yang juga putri dari Pangeran Djatikusumah, menyebut Gunung Ciremai sebagai sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Kesuburan tanah dan banyaknya sumber mata air di tempat tersebut menjadi bukti bahwa Gunung Ciremai memiliki peran penting untuk kehidupan banyak orang.

“Saat terjadi letusan Gunung Ciremai tahun 1936, Pangeran Madrais [pencetus Sunda Wiwitan] bersama 200 pengikutnya naik ke puncak gunung dan berhasil meredakan erupsi itu dari atas,” kata Juwita, saat ditemui di Paseban Cigugur, pada 1 November 2024.

“Jadi gunung ini bukan sekedar ruang hidup, tapi ada ikatan spiritual juga di sana.”

Ahmad Hamdani, peneliti Sajogyo Institute menjelaskan, Patanjala merupakan warisan lokal yang penyebarannya dikenal secara luas di tanah Sunda. Perbedaan konsep Patanjala dengan pengetahuan modern, menurutnya terletak pada ketegasan terhadap batas eksploitasi atas ruang.

“Misalnya, ini terlihat dari perubahan status Geothermal yang awalnya “pertambangan” pada UU Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, kemudian menjadi “bukan pertambangan” pada UU Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi,” kata Hamdani.

Karena berpatokan pada kebutuhan ekonomi manusia saja, ia memandang bahwa konsep modern seperti kebijakan tersebut seringkali cenderung tidak tegas dan serakah. Sebelum lahir konsep batas kawasan hutan konservasi, masyarakat di tanah Sunda telah mengenal sistem serupa dengan basis kearifan lokal melalui Patanjala.

“Prinsipnya, dalam konsep Patanjala, penataan ruang itu tunduk pada kemampuan metabolisme alam,” ucapnya.

Ia menambahkan, ada ruang yang terbagi menjadi tiga: Pertama, Leuweung larangan, wilayah yang sama sekali tidak boleh dieksploitasi. Kedua, Leuweung tutupan, wilayah penyangga yang bisa dieksploitasi, tapi tidak bisa dibuka. Dalam keterangan lain, wilayah ini juga tidak bisa dieksploitasi. Ketiga, Leuweung baladahan, wilayah produksi yang bisa dibuka untuk lahan pertanian dan pemukiman.

“Karena terdesak oleh konsep mainstream yang dibawa negara, maka konsep pemanfaatan ruang ini perlu terus direkatkan. Di Kuningan sendiri, warga masih kuat dalam mempertahankan tradisi dan mengamalkan ajaran leluhur mereka,” kata Hamdani.

Alih-alih menjadi jalan keluar dari ketergantungan energi fosil, ekstraksi panas bumi justru menyasar kawasan konservasi dan melahirkan kontroversi.

Jika proyek geothermal beroperasi di Gunung Ciremai, maka risiko pertama yang akan dihadapi oleh warga sekitar menurut Hamdani adalah ancaman kebutuhan air dan ruang produksi pertanian mereka.

“Kami mempelajari, proyek ini akan berpengaruh besar pada sumber air. Maka efeknya bisa mempengaruhi banyak aspek, dari kebutuhan produksi, sampai ke kebutuhan reproduksi dan konsumsi di tingkat keluarga,” katanya.

Bukan tak ada upaya yang dilakukan untuk merespon hal tersebut, sejak lama Okki dan warga telah mendorong kebijakan tata kelola air berbasis budaya dan pengetahuan lokal agar bisa masuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan. Namun, ketika DPRD membahas proses pengesahan Raperda Patanjala, hasilnya tak kunjung menemui titik terang.

“Sudah masuk rapat paripurna, tapi terkendala dengan judul “Patanjala” karena belum masuk KBBI. Jadi mandek,” kata Okki.

Bagi Juwita, bila geothermal datang, maka kaum perempuan juga akan terdampak langsung dari potensi kerusakan ruang hidup dan ruang budayanya.

“Perjuangan mempertahankan lingkungan ini bukan sekadar urusan lelaki atau perempuan semata, tapi lintas-gender, dan saling support,” katanya.

Ketika dihadapkan dengan situasi konflik, ia melihat bahwa karakter perempuan tidak pada posisi menyerang, terutama bagi perempuan adat Sunda Wiwitan. Bagi Juwita, hutan bukan sekedar tempat berpijak, namun juga tempat bernaung untuk akses spiritualitas.

“Yang harus kita pikir adalah bagaimana menyiasati hidup ini supaya lebih ramah terhadap semuanya. Tidak mesti ada geothermal, kan?” tutur Juwita sambil tersenyum.

Catatan redaksi:

- Kami telah menghubungi Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, pada 10 dan 24 Januari 2025. Namun, hingga artikel terbit, tidak ada respons kelanjutan mengenai permohonan wawancara konfirmasi.

- Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), melalui Nisa Syachera dan Adi Sularso pada 10 Januari 2025, juga tidak memberikan tanggapan atas surat permohonan wawancara yang telah dikirim redaksi.

- Kami menggunakan nama samaran untuk Otang sebagai pertimbangan keamanan.