AI adalah sebuah keniscayaan, hadir dengan segudang janji dari transformasi pengetahuan, industri hingga mempermudah hidup manusia. Tapi, apakah akan berakhir demikian?

Kehadiran AI sebagai bagian penting dari Revolusi Industri 4.0 bikin saya ingat cerita-cerita dampak revolusi industri pertama. Dari novel Oliver Twist dengan latar revolusi industri di Inggris, hingga drama die Weber yang berkisah tentang pemberontakan buruh tenun di Selisia, Prusia.

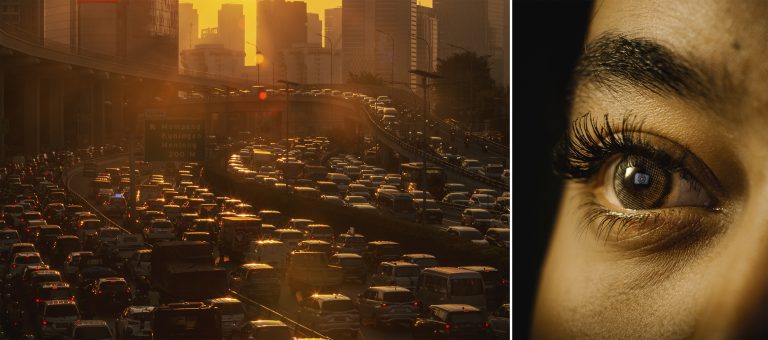

Dalam Oliver Twist misalnya, dampak revolusi industri bikin hidup warga pekerja remuk. Urbanisasi gila-gilaan bikin kota jadi penuh dengan pengangguran, sementara anak-anak menjadi korban eksploitasi kerja.

Sementara, die Weber mengisahkan para buruh tenun diupah jauh dari layak lantaran tidak mampu bersaing dengan hasil tekstil yang diproduksi dengan mesin produksi massal. Upah yang sangat kecil bikin para buruh hidup dalam kemiskinan, bahkan tak bisa membeli bahan pangan.

Dari dua catatan itu saya bertanya, apakah revolusi AI juga akan memberikan dampak serupa? Atau justru dampaknya makin samar, lebih mengerikan?

Mungkin kita tidak akan melihat perusahaan-perusahaan akan mengganti karyawannya dengan AI sehingga kerja lebih cepat, efisien, cerdas, dan tanpa istirahat. Lalu mendadak pengangguran di mana-mana, kemiskinan semakin meluas, orang-orang kelaparan di jalanan. Saya pikir yang akan terjadi bakal tidak semudah itu.

Saya percaya akan ada beberapa pekerjaan yang bisa digantikan AI tetapi bukan itu yang paling buruk. Ada yang lebih mengerikan dari itu, yakni dampak yang tidak akan terlihat kasat mata. Dampak yang seperti air yang merembes pada dinding, perlahan dinding keropos dan tiang rumah melemah.

Dari luar terlihat biasa, tapi di dalamnya remuk. Ritme, relasi, struktur kerja hingga cara pengupahan membuat orang tak sadar sedang dikendalikan mesin-mesin yang hanya mendatangkan cuan untuk pengusaha.

Ojol adalah contoh nyatanya, pekerjaan yang diatur oleh algoritma. Rute, tarif, bahkan peluang mendapat order bukan lagi hasil negosiasi manusia melainkan keputusan mesin yang tidak terlihat. Automasi ini membuat pekerja tunduk pada layar ponsel. Jika performa turun karena menolak orderan atau cuaca buruk, sistem mengurangi eksposur.

Manusia tetap bekerja di balik kemudi kendaraan, tapi automasi perangkat lunak yang menentukan nasib dan pendapatnya.

Pekerja kerah putih pun bisa merasakannya. Mereka bekerja dengan bantuan AI untuk menulis, membuat kontrak, mempelajari dan mengolah data, membuat desain secepat kilat, atau pekerjaannya. Ini membuat proyek digarap lebih cepat dan efisien, produktivitas meningkat. Bos senang, pekerja keteteran. Sebab target naik, jam kerja tidak berkurang, gaji pun tak ikut ada kenaikan.

Inilah yang disebut intensifikasi kerja.

Pekerja kerah putih mungkin tidak diganti, tapi hidupnya tidak lebih happy. Ada dorongan mengimbangi automasi yang bergerak 24 jam, sehingga ada tugas tambahan demi memastikan mesin diberi asupan data tanpa henti.

Nasib yang serupa juga menghampiri pekerja pemula, karena pintu masuk untuk mereka sudah mulai tertutup. Profesi dengan tugas tingkat pemula yang repetitif sudah bisa digantikan AI. Di Amerika Serikat, lulusan sarjana hukum sulit mencari kerja, sebab pekerjaan dasar seperti membuat kontrak, sudah bisa dikerjakan oleh AI. Begitu juga lowongan kerja bagi copywriters yang semakin berkurang karena membuat caption media sosial bisa dilakukan dalam hitungan detik dalam automasi AI.

Padahal pekerjaan level pemula ini penting, sebab ia adalah tangga belajar, tempat mengasah skill dalam dunia kerja. Ketika itu terjadi, kondisinya bakal lebih parah dari meme: butuh pengalaman untuk kerja, butuh kerja untuk dapat pengalaman.

Paradoks lainnya, yang saya pun merasakannya adalah adaptasi tanpa henti. Dulu saya belajar mengetik dan menggunakan program ms office, beradaptasi dengan teknologi supaya mudah dapat kerja. Ternyata itu tak cukup. Saya bertahun-tahun belajar menulis dengan baik, lagi-lagi itu tak cukup. Saya belajar menggunakan data untuk menguatkan analisis dalam tulisan, lagi-lagi, hari ini, semua orang bisa melakukannya dengan bantuan AI, lebih cepat, lebih akurat. Tidak lagi spesial.

Ini sama seperti programmer yang mengalami kejayaan teknologi, kini juga mulai terancam karena AI bisa membantu non coder membuat website, aplikasi, bahkan game hanya dengan sekalimat prompt.

Maka saya heran, ketika Wakil Presiden Gibran menggelar lomba membuat animasi menggunakan AI, apa faedahnya?

Pada tahap tentu, saya menyadari, saat berusaha keras beradaptasi dengan teknologi, justru yang tak tergantikan adalah tukang yang setiap musim hujan saya panggil untuk memperbaiki atap bocor. AI tidak bisa mendeteksi dari mana asal datangnya rembesan air di dapur atau bunyi tik tik tik tetesan air hujan di plafon ruang tamu.

Keahlian seperti ini tidak mudah diotomasi karena menyatu dengan material, lingkungan, dan butuh improvisasi di lapangan. Sialnya pekerjaan semacam ini justru tak dibayar tinggi.

Bukankah ini sebuah ironi?

Pekerja dihadapkan pada pilihan yang sama tak enaknya. Dieksploitasi saat bekerja dengan AI, dibayar murah untuk pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan AI.

Tentu ini bukan salah AI dan teknologi penting lainnya.

AI membantu manusia melakukan terobosan teknologi di bidang kesehatan. Misalnya membantu mendesain protein editor yang bisa menyelamatkan hidup seorang bayi. Hingga mungkin pada saatnya, bisa menyembuhkan kanker.

Pertanyaannya, siapa yang bisa mengakses pengobatan canggih itu? Hanya orang berduit saja yang bisa. Jika suatu hari teknologi itu sampai di Indonesia, ongkosnya akan terlalu mahal untuk ditanggung BPJS golongan 1, 2 dan 3.

Ketimpangan akses pada teknologi ini adalah masalahnya. Ia mengubah AI menjadi alat penghisap pekerja.

AI melahirkan kehidupan kerja yang terasa normal di permukaan, sementara beban, ketimpangan, dan kerapuhan meningkat di dalamnya. Inilah paradoks janji kecerdasan buatan. Ia menjanjikan efisiensi dan pertumbuhan, namun tanpa tata kelola yang adil, nilainya akan terkonsentrasi pada segelintir si kaya.

Saya sepakat dengan Geoffrey Hinton, godfather of AI, yang bilang perkembangan AI harus diperlambat, karena kita belum siap. Teknologi sedahsyat ini dijalankan dalam sistem dunia yang sama, ketika ketidakadilan masih menjadi masalah utama, maka tidak akan ada faedahnya kecuali buat orang super kaya.

Kita perlu mengubah aturan mainnya. Perlindungan bagi pekerja, kesempatan bagi pekerja pemula, akses teknologi yang merata, transparansi algoritma yang bisa diaudit, dan menjamin hak berunding kolektif adalah hal utama, implementasi AI yang berkeadilan setelahnya.

Tulisan ini merupakan pengantar serial #DampakAutomasi