Di Tanah Papua, masyarakat adat di Teluk Wondama menjalankan tradisi sawora atau kadup, istilah lokal untuk menyebut sasi. Dengan sawora dan kadup, masyarakat adat mengelola sumber daya laut Teluk Wondama secara berkelanjutan.

Artikel ini merupakan republikasi dari reportase Jubi.id yang didukung Pulitzer Center

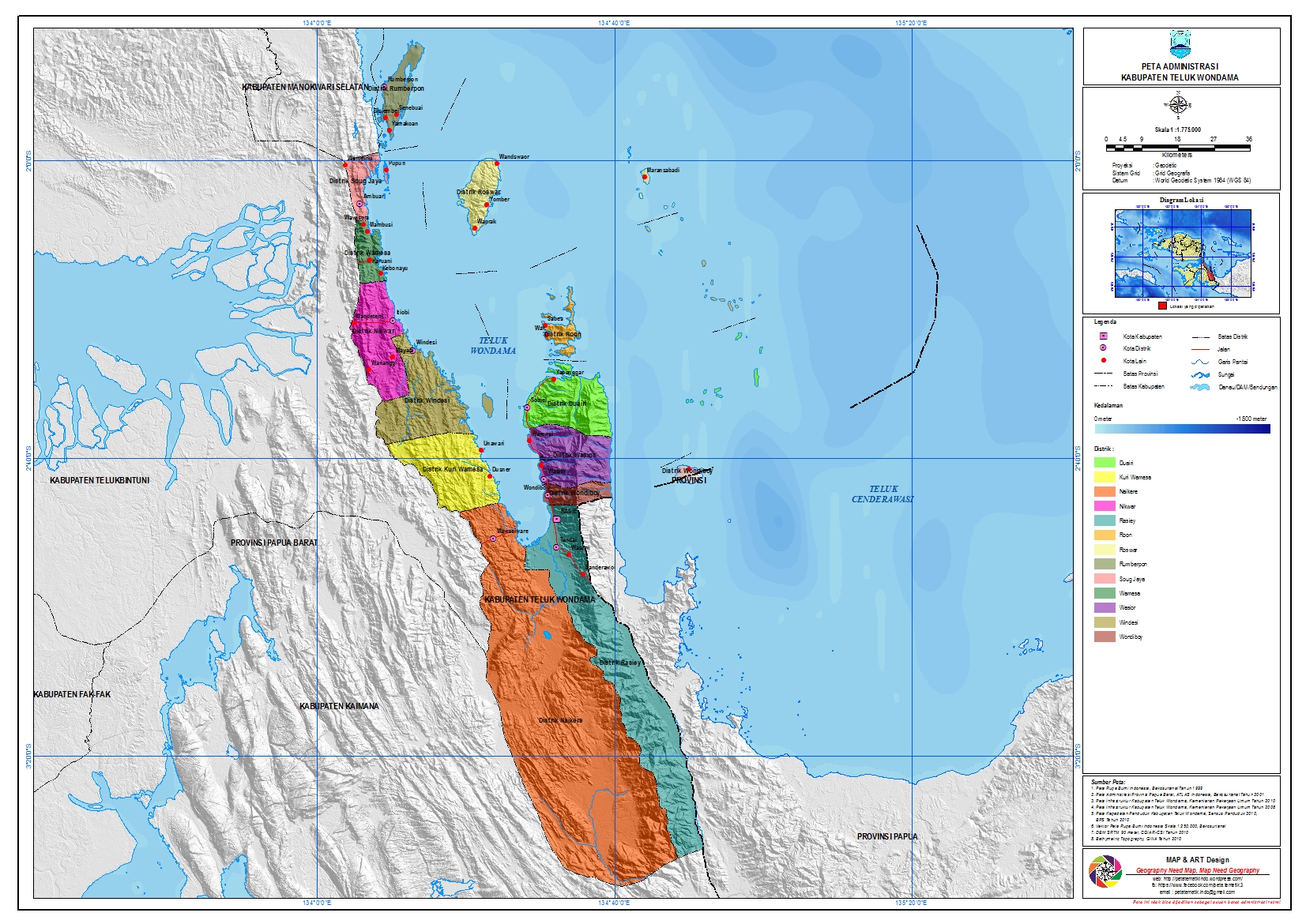

SITI MNUARI merasakan bagaimana ekosistem Teluk Wondama berubah. Ia mengenang masa ketika ikan oci atau ikan selar kuning (Selaroides leptolepis Sp) melimpah di kampungnya pada 1980-an. Namun, sejak sekitar 1990-an, ikan oci kian sulit didapatkan di Kampung Sombokoro, Distrik Windesi, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.

Siti Mnuari mengatakan, ketika itu, ikan oci berhamburan hingga di pantai untuk menghindari pemburunya, begitu juga ikan tenggiri dan berbagai ikan besar lainnya. Warga tinggal menimba ikan-ikan itu tanpa bersusah payah.

“Kami menangkap ikan oci, dan mengumpulkannya dalam ember atau baskom. Waktu itu, ikan melimpah dan banyak sekali,” kata Siti Mnuari saat bercerita di Kantor Kampung Sombokoro.

Sekitar tahun 2000, nyaris tak ada lagi rombongan ikan oci yang berenang di pesisir Kampung Sombokoro. Siti Mnuari dan warga Kampung Sombokoro pun menyadari perairan pesisir mereka telah berubah.

Hal serupa terjadi di Kampung Aisandami di Distrik Teluk Duairi, Kabupaten Teluk Wondama. Tokoh adat Kampung Aisandami, Octovianus Bosayor menyebut ikan oci kian sulit dicari.

“Dalam bahasa di Kampung Aisandami dan Kepulauan Roon, kami menyebutnya [ikan] inggur,” kata Octovianus Bosayor.

Kerusakan ekosistem laut yang menyebabkan semakin berkurangnya populasi ikan di banyak wilayah di Papua Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere mengakui tantangan pengelolaan sumber daya laut saat ini karena meningkatnya kebutuhan harian masyarakat. Hal itu membuat warga mengambil ikan dengan cara-cara yang mempercepat kerusakan ekosistem laut.

“Salah satu kisah, dulu di Pantai Bakaro, Manokwari, ada seorang warga [yang bisa] memanggil ikan dengan peluit, sehingga ikan-ikan datang ketika perairan pantai surut pada pagi dan sore hari. Ikan ikan datang begitu cepat, dan [warga itu] memberikan makan [berupa] sarang rayap dan sarang semut,” kata Temongmere saat ditemui Jubi di Manokwari.

Hingga suatu hari, Temongmere dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat datang dan menyaksikan tradisi pemanggilan ikan di Pantai Bakaro, Manokwari. Sayangnya, tak ada lagi ikan yang datang untuk memakan sarang rayap.

“Sambil menggerutu dan geram, si pemanggil ikan mengatakan itu gara-gara [orang] mencari ikan memakai bahan peledak, sehingga ikan mati dan tidak pernah kembali lagi,” katanya.

Berbasis Masyarakat Adat

Perubahan ekosistem laut membuat masyarakat adat di Teluk Wondama menyadari bahwa mereka harus menghidupkan kembali tradisi menutup kawasan perairan dari pengambilan hasil laut selama jangka waktu tertentu. Tujuannya agar memulihkan ekosistem dan keanekaragaman hayati perairan pesisir mereka.

Korneles Mnuari, tokoh adat Kampung Sombokoro menjelaskan bahwa sasi adalah istilah yang berasal dari Provinsi Maluku.

“Sasi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa di Maluku, di Pulau Saparua. [Sasi adalah] sebuah tradisi untuk menjaga laut dengan melarang [pengambilan hasil laut] dalam waktu tertentu, dan kemudian membuka kembali [agar] warga mengambil [hasil laut] sesuai dengan kebutuhan [masing-masing],” kata Mnuari.

Setiap wilayah di Papua Barat memiliki istilah sendiri untuk menyebut sasi. Di Kabupaten Fakfak misalnya, sasi dikenal dengan sebutan kera-kera. Masyarakat adat Kampung Sombokoro menyebut sasi dengan istilah sawora.

Di Kampung Aisandami dan Menarbu, tradisi sasi disebut kadup, yang berarti pele atau merintangi. Maknanya, jika suatu daerah ditutup dengan penetapan kadup, maka warga dilarang mencari hasil laut di sana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Masyarakat di Kampung Sombokoro menyebut penutupan kawasan itu dengan istilah sawora.

Penetapan sasi/kadup/sawora mirip dengan penetapan kawasan konservasi oleh pemerintah. Bedanya, penetapan kawasan konservasi oleh pemerintah bersifat permanen, sementara penetapan sasi/kadup/sawora berjangka waktu, sesuai kesepakatan masyarakat adat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Korneles Mnuari, ketika sasi/kadup/sawora dibuka, masyarakat adat justru akan memanen hasil laut yang melimpah.

Organisasi non-pemerintah yang melakukan advokasi lingkungan hidup juga berupaya menggali dan menghidupkan kembali tradisi kadup dan sawora di Kabupaten Teluk Wondama. World Wildlife Fund (WWF) Papua misalnya, mendampingi warga Kampung Sombokoro dan Kampung Yop Meos di Distrik Windesi, warga Kampung Menarbu di Distrik Kepulauan Roon, dan warga Kampung Aisandami di Distrik Teluk Douari.

Feronika Manohas, Koordinator Konservasi Berbasis Masyarakat dan Areal Konservasi Masyarakat dan Komunitas WWF Indonesia Program Papua menyebut tradisi kadup dan sawora bukan hanya diberlakukan untuk menutup kawasan laut dan perairan. Masyarakat adat di Kampung Sombokoro awalnya justru hanya menerapkan sasi di daratan, demi melindungi hutan adat mereka.

“Di Sombokoro, [sasi] disebut sawora atau pele, [bermakna] sumpah larangan tempat. Mereka memberlakukan larangan di hutan, melindungi tempat itu dengan [memasang] kain merah sebagai tanda larangan [bagi] pihak lain untuk mengambil pinang, kelapa, [hasil] kebun dan tanaman yang dilindungi. [Larangan itu berlaku] sampai waktu [sawora] akan dibuka,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kadup dan sawora adalah bagian dari kearifan lokal masyarakat adat setempat yang menekankan larangan untuk mengambil hasil alam secara berlebihan.

“Misalnya, di Kampung Menarbu ada aturan lokal [bahwa] menangkap ikan julung hanya boleh dilakukan oleh kaum laki laki, dan [mereka] harus menangkapnya dengan alat tangkap sederhana. Masyarakat adat di sana sudah punya aturan aturan yang mengatur sumber daya alam laut,” kata Feronika.

Kadup disebut sebagai bentuk pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, atau Community Based Management. Pengelolaan sumber daya seperti itu selaras dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan, “Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.”

Pengelola Taman Nasional Wilayah III Aisandami mencatat kadup yang ditetapkan di perairan Kampung Menarbu berjangka waktu dua hingga tiga tahun. Sasi yang dimulai pada tahun 2018 baru dibuka pada bulan Maret 2020. Wilayah perairan Kampung Menarbu kemudian ditutup kembali pada Mei 2020.

Rusthesa Latritrani, staff Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Aisandami, mengatakan masyarakat adat Kampung Menarbu tidak bergerak sendiri dalam menetapkan kadup. Mereka didukung Pemerintah Kampung Menarbu, gereja, serta para tokoh adat lainnya.

“Pengelolaan sumber daya laut yang mereka lakukan, mereka sesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan hasilnya pun mereka manfaatkan secara bertanggung jawab,” jelasnya.

Inisiatif serupa juga beberapa kali dilakukan di pesisir Kampung Aisandami. Pada 5 Desember 2024 misalnya, Octovianus Bosayor memimpin ritual adat untuk pembukaan kadup di pesisir Aisandami, setelah kawasan itu ditutup dengan kadup selama tiga tahun.

Kepala Kampung Sombokoro, Ismail Mnuari mengatakan pemerintah kampung bersama para tetua adat dan tokoh agama menetapkan sawora di perairan kampung mereka pada kurun waktu 2015 hingga Mei 2018. Selama sawora, warga Kampung Sombokoro maupun orang lain dilarang mengambil hasil laut di kawasan itu.

Ia masih mengingat betapa warganya sangat rindu untuk mengambil hasil laut di lokasi tersebut, dan menyambut upacara buka sawora dengan gembira.

“Itu merupakan salah satu cara untuk melindungi [ekosistem perairan], dan melarang warga untuk mengambil ikan dan habitat lainnya di sekitar wilayah dalam waktu tertentu,” kata Ismail Mnuari.

Tegaknya Norma Adat

Sebagai sebuah larangan, efektivitas kadup dan sawora bertumpu kepada penghormatan nilai adat masyarakat adatnya.

Dr. Hugo Warami dosen Universitas Negeri Papua di Manokwari menjelaskan mengapa kadup dan sawora sebagai sebuah aturan adat ditaati oleh masyarakat adatnya.

Sebagian Wilayah Adat Saireri, menjadi bagian dari perairan Teluk Wondama dan berada dalam kawasan Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih (TNTC). Secara sosial-ekonomi, masyarakat adat di sana terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu masyarakat pesisir dan masyarakat pedalaman di dataran rendah di Teluk Cenderawasih.

“Sumber penghidupan utama masyarakat pesisir adalah tangkapan hasil laut, berkebun, dan meramu. Keberadaan mereka sebagai masyarakat pesisir membuat mereka memiliki pengalaman panjang berinteraksi dengan masyarakat non-Papua,” ungkap Dr. Warami.

Sebaliknya, masyarakat pedalaman tidak biasa berinteraksi dengan orang luar, bahkan cenderung mencurigai pendatang baru. Sumber penghidupan utama mereka adalah menjadi peramu hasil alam di dataran rendah seperti sagu, berkebun, dan menangkap ikan di sungai. Mereka juga memegang teguh tradisi dan adat istiadatnya.

Dr. Warami juga menjelaskan bahwa masyarakat adat yang mendiami Kabupaten Teluk Wondama memiliki kesamaan pandangan, kekuasaan, dan kepatuhan antar-masyarakat. Menurutnya, kesamaan itu menjadi modal sosial dalam menegakkan nilai dan norma yang dimaterialkan pemerintah (penguasa) dalam bentuk petunjuk atau panduan mengenai zona-zona konservasi laut. Hal itu menjelaskan mengapa masyarakat adat mematuhi penetapan kadup dan sawora sebuah kawasan.

Dr. Warami juga menjelaskan bahwa masyarakat adat yang mendiami Kabupaten Teluk Wondama memiliki kesamaan pandangan, kekuasaan, dan kepatuhan antar-masyarakat. Menurutnya, kesamaan itu menjadi modal sosial dalam menegakkan nilai dan norma yang dimaterialkan pemerintah (penguasa) dalam bentuk petunjuk atau panduan mengenai zona-zona konservasi laut. Hal itu menjelaskan mengapa masyarakat adat mematuhi penetapan kadup dan sawora sebuah kawasan.

Ia juga menyebut totemisme—ketika setiap klan (marga) memberikan penghormatan terhadap flora dan fauna tertentu yang diyakini sebagai bagian penting dari identitas dan keberadaan mereka—juga menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan hasil alam.

“Misalnya, klan (marga) tertentu pantang atau dilarang memakan daging ikan duyung, dugong, dan ikan pari untuk menghindari serangan hama. Hal itu menjadi pandangan ideologis masyarakat adat terhadap kosmos yang menjadi bagian dari kehidupan mereka,” kata Dr. Warami.

Totemisme membuat setiap klan/marga tidak memandang segala yang ada di sebatas wujud fisik semata. Segala yang ada di alam, termasuk flora dan fauna, diyakini memiliki kekuatan lain yang tidak kelihatan (supranatural).

Hal itu menjelaskan mengapa ada banyak “tempat keramat” di lingkungan tempat masyarakat adat Teluk Wondama bermukim dan beraktivitas. Misalnya di Tanjung Ayami yang dianggap keramat, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Keyakinan tentang tempat keramat itu menjadi bentuk kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, dan berfungsi sebagai suatu norma dalam mengatur perilaku anggota masyarakat saat berhadapan dengan lingkungan alam, termasuk ekosistem laut.

Octovianus Bosayor yang telah dua kali memimpin upacara buka dan tutup sasi menjelaskan ada kawasan laut yang ditetapkan masyarakat adat sebagai kawasan terlarang (pamali). Dalam bahasa lokal disebut faknik. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan faknik kerap memiliki fungsi lingkungan yang penting menjaga kelestarian ekosistem, misalnya tempat pemijahan ikan (tempat bertelur ikan).

Ia menyebut faknik menjadi salah satu cara untuk melindungi lokasi yang dianggap sakral dan pamali.

“Ada tempat tertentu yang dilarang atau dianggap pamali, sehingga warga tidak berani mencari ikan di areal tersebut. [Jangankan mencari ikan], bahkan berbicara atau berisik di sekitar laut yang pamali itu [masyarakat adat] juga tidak berani,” katanya.

Ia menegaskan masyarakat adat secara tradisional juga mengenal zonasi atau pengaturan penggunaan kawasan secara berbeda-beda. Bagian dari pengaturan kawasan itu adalah menentukan kawasan tempat mengambil hasil laut, dan menentukan kawasan yang ditutup aktivitas pengambilan hasil laut.

Ia mencontohkan adanya lokasi lokasi tertentu yang dianggap pamali dan sakral, yang sama sekali tidak boleh dimasuki orang, baik anggota klan atau marga, maupun orang di luar klan.

“Di Dusner terdapat lokasi pamali yang tidak boleh dimanfaatkan, [semua orang] tidak boleh mengambil biota laut di situ. Di lokasi sakral atau pamali itu banyak sekali biota laut yang melimpah,” katanya.

Kepatuhan anggota masyarakat adat untuk tidak memasuki apalagi mengambil biota laut di lokasi pamali, bahkan ketika biota laut di sana melimpah, menjelaskan mengapa masyarakat adat mematuhi penetapan kadup dan sawora yang menutup kawasan lain dalam jangka waktu tertentu.

“Jadi, aturan sasi sangat dipatuhi. Satu kali pendeta berdoa, semua pasti taat dan takut,” kata Octovianus Bosayor.

Merawat dan Memulihkan

Manfaat kadup dan sawora dirasakan oleh masyarakat adat di Teluk Wondama. Ismail Mnuari bercerita bahwa dampak penetapan kadup sangat dirasakan. Sekarang di Teluk Duairi sering terlihat ikan ikan cakalang maupun tenggiri. Terkadang, ikan lumba-lumba pun bermain di perairan Teluk Duari.

“Kami biasa menyaksikan ikan masuk sampai ke dalam Teluk Duari, dan itu karena kadup yang dipatuhi masyarakat selama penutupan sasi atau kadup, “ kata Ismail Mnuari.

Kadup atau sawora juga diberlakukan di Kampung Yop Meos, Distrik Windesi dan di Kampung Menarbu di Distrik Pulau Roon. Penerapan kadup atau sawora di berbagai wilayah itu terbukti menghasilkan panenan hasil laut yang melimpah pada saat kadup atau sawora dibuka. Tak heran kalau warga di Kampung Sombokoro, Menarbu, Yop Meos, dan Aisandami menyadari manfaat penetapan sawora atau kadup dalam pemulihan ekosistem perairan mereka.

Berbagai praktik sukses dan manfaat dalam melakukan sasi telah membuktikan bahwa warga yang melakukannya mendapat hasil yang memadai mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga pendidikan anak sekolah. Penetapan sawora atau kadup bukan hanya bernilai konservasi, tetapi juga melestarikan budaya yang memadukan tradisi dan konservasi tradisional.