Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender (KPBG) telah menjadi endemi di industri garmen. Ketimpangan dalam relasi kuasa antara perusahaan fesyen di negara maju dengan pemasok di negara berkembang melahirkan pola-pola kerja yang penuh tekanan khususnya bagi perempuan pekerja.

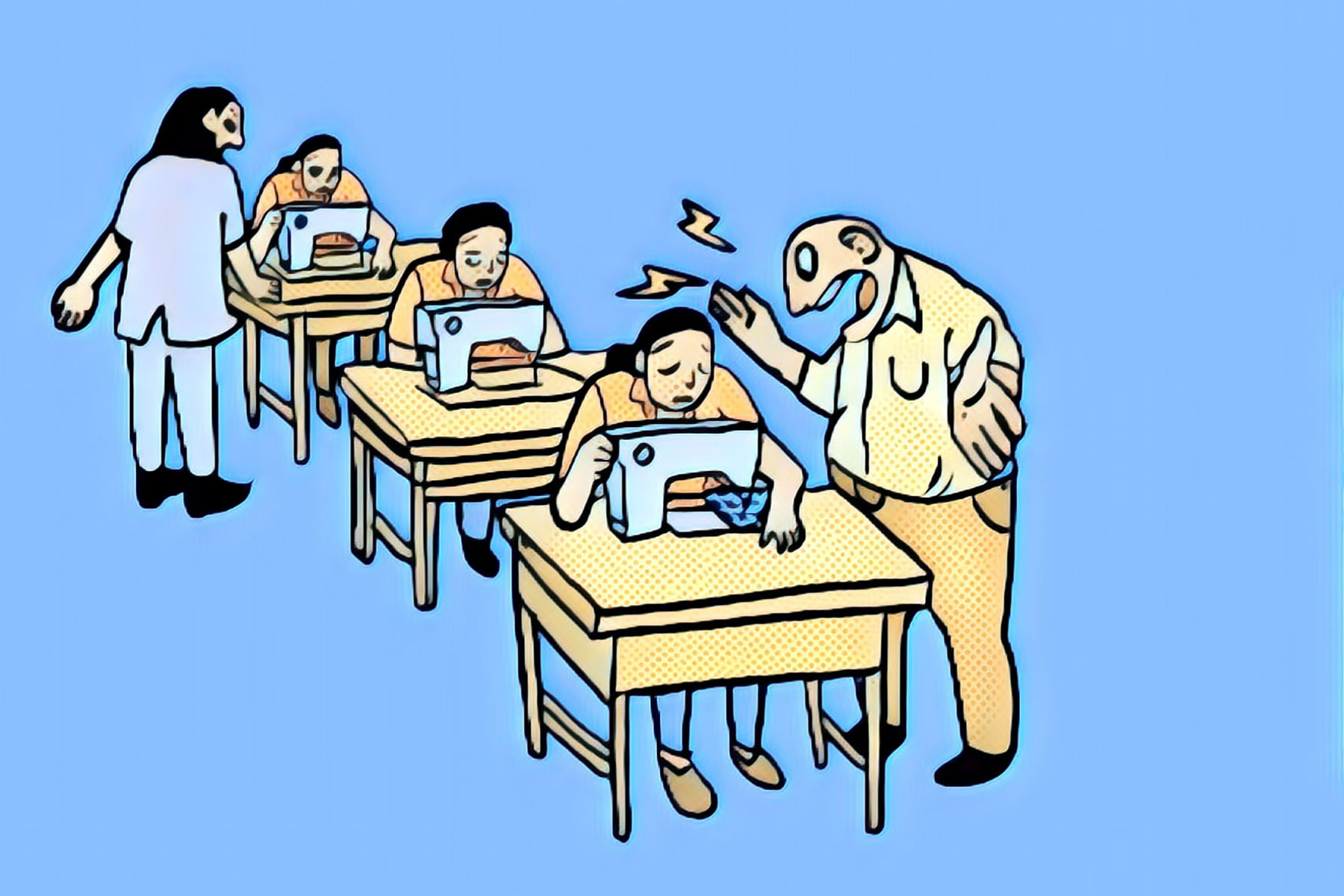

Lazim terjadi, perusahaan jenama mode besar mendikte ketentuan produksi dengan begitu ketat, menuntut target produksi setinggi-tingginya dengan upah yang semakin rendah, dan menggunakan taktik seperti perundungan, kekerasan, dan pelecehan untuk mempercepat proses produksi.

Pandemi COVID-19 turut memperburuk situasi. Sejumlah perusahaan jenama busana internasional bertindak sepihak demi melindungi keuntungan dengan membatalkan pesanan manufaktur senilai miliaran dolar Amerika Serikat (AS). Hal ini membuat para perusahaan pemasok di negara-negara produsen menghadapi krisis keuangan akibat tuntutan diskon besar.

Pada saat yang bersamaan, perusahaan pemilik jenama memanfaatkan posisi sekunder perempuan di masyarakat untuk menekan biaya operasional serendah-rendahnya, meski mereka meraup keuntungan yang luar biasa tinggi.

Manakala perusahaan pemilik jenama—melalui praktik-praktik sepihak mereka—melancarkan pemotongan upah yang meluas selama pandemi, perempuan yang memang sudah secara tidak proporsional berada pada tingkat kemiskinan, pada akhirnya harus tetap bertahan hidup demi dirinya dan keluarganya, sehingga menempatkan dirinya pada bahaya yang sangat luar biasa.

Tiga Pola KPBG Selama Pandemi COVID-19

Penelitian yang dilakukan Asia Floor Wage Alliance (AFWA), aliansi internasional serikat pekerja dan aktivis hak buruh, terhadap 351 perempuan buruh garmen di 61 pabrik di enam negara produsen garmen seperti Bangladesh, Kamboja, Indonesia, India, Sri Lanka dan Pakistan, menemukan tiga pola kekerasan dan pelecehan berbasis gender (KPBG) yang dialami mereka selama pandemi COVID-19.

Pertama, pemotongan upah oleh perusahaan jenama busana internasional secara tidak proporsional yang berdampak pada perempuan buruh di rantai pasok. Bukan hanya pemotongan, perusahaan pemasok juga mengurangi jumlah tenaga kerja secara dramatis akibat tekanan dari perusahaan jenama internasional.

Perempuan buruh juga kerap menjadi sasaran pengurangan hari kerja secara sepihak serta bekerja dengan upah terendah selama periode pembatasan mobilisasi publik untuk mencegah penularan virus COVID-19.

Kedua, penelitian yang dilakukan sepanjang Juli-Oktober 2020 itu, juga menemukan pengurangan tenaga kerja dan peningkatan target produksi memberi dampak serius bagi perempuan di lini produksi. Perempuan pekerja dipaksa bekerja lembur tanpa dibayar dan dihalang-halangi untuk mengambil hak cuti/istirahat seperti yang sudah diatur dalam regulasi.

Di lain pihak, ketakutan akan pembalasan atau tekanan serta ketidakpastian ekonomi membuat perempuan menoleransi dan menahan diri untuk melaporkan perilaku kekerasan baik verbal dan fisik. Kondisi tersebut memicu gangguan kesehatan mental seperti depresi, stres, kecemasan, dan bahkan pikiran bunuh diri.

Ketiga, kekerasan ekonomi dari perusahaan menimbulkan efek berantai terhadap ujian lain yang dialami perempuan buruh di lingkungan rumah, keluarga, dan komunitas mereka. Di luar tembok pabrik, perempuan pekerja terpaksa mengurangi konsumsi, terlilit utang besar, hingga menjual harta benda untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya.

Mereka pun menjadi sasaran meningkatnya kekerasan di rumah, akibat ketidakcukupan biaya untuk pangan, pengusiran dari tempat kos/sewa, bahkan diperalat oleh pasangan mereka.

Konvensi ILO 190 merekognisi ‘kekerasan ekonomi’ sebagai salah satu bentuk KPBG. Kendati tidak ada definisi spesifik terkait ‘kekerasan ekonomi’, namun, dugaan pemotongan upah yang meluas dan tidak proporsional berdampak pada perempuan buruh beserta efek samping dan turunannya, membuat hal ini menjadi penting untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Kompensasi Atas Kesenjangan Perlindungan

Kondisi tersebut menunjukkan kode etik sukarela yang dimiliki perusahaan garmen melalui mekanisme audit sosial telah gagal meningkatkan kondisi buruh-buruh di rantai pasok. Oleh karenanya, AFWA mendorong perusahaan garmen untuk melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia (HAM) di pabrik, khususnya dalam mengatasi dugaan KPBG di seluruh rantai pasok.

AFWA juga mendesak perusahaan pemilik jenama membayarkan kompensasi atas kesenjangan perlindungan dan layanan sosial di pabrik-pabrik garmen pemasok produk tersebut. Perusahaan pemilik jenama mesti berkolaborasi dengan para buruh dan serikat buruh untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan di dalam perlindungan sosial berbasis pabrik dan berkomitmen untuk berbagi biaya penyediaan dukungan bagi buruh perempuan di rantai-rantai pasok mereka.

Berbagai macam program di tempat kerja di pabrik pemasok yang dikembangkan oleh divisi tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh perusahaan pemilik jenama telah gagal menghasilkan perubahan berarti dalam budaya organisasi mengakhiri KPBG di pabrik-pabrik garmen.

Akses buruh perempuan terhadap jaminan upah layak yang terlindungi merupakan kunci utama untuk mengatasi permasalahan KPBG yang meluas, dalam bentuk kekerasan ekonomi, baik di dalam maupun di luar pabrik garmen yang melayani rantai pasok garmen global.

Meskipun demikian, karena terbatasnya mekanisme yang mengikat, janji akan upah layak yang ada di dalam kode etik sukarela masih belum terpenuhi. Oleh karena itu, AFWA mendesak agar perusahaan-perusahaan jenama busana internasional menandatangani Kesepakatan Upah yang Dapat Ditegakkan (Enforceable Wage Agreement/EWA), untuk menjamin upah layak bagi buruh-buruh garmen.

Melalui kesepakatan ini, perusahaan jenama busana internasional akan membuat komitmen berkekuatan hukum untuk membayar kontribusi tambahan dalam bentuk premi 25 persen dari setiap pesanan yang dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara upah minimum yang diwajibkan secara hukum dan perkiraan upah layak di negara produsen, termasuk Indonesia.

Rizki Estrada merupakan Country Coordinator Asia Floor Wage Alliance (AFWA) Indonesia, Fitri Indra Harjanti adalah Gender Advisory AFWA Indonesia, dan Ghina S Praja sebagai relawan investigator sekaligus pendamping korban kekerasan dan pelecehan seksual.