SEPTEMBER 2023, komunitas pemuda dan masyarakat adat Knasaimos, Sadir Wet Yifi bersama Greenpeace Indonesia dan Bentara Papua mengadakan Forest Defender Camp (FDC) di hutan Desa Sira di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.

Seratus peserta dari wilayah adat di Sorong Selatan, Sorong Raya, Manokwari, Raja Ampat hingga Jayapura hadir untuk berbagi dan menyampaikan tanah ulayat mereka terancam pembongkaran dan penggusuran.

Saat ini, hutan Papua tersisa 34,4 juta hektare, dan 7,5 juta hektarenya digunduli untuk konsesi kebun sawit, tanaman industri, dan pertambangan.

Greenpeace Indonesia menemukan hampir 20 persen Tanah Papua telah beralih fungsi jadi areal pertambangan, tanaman industri, hak pengusahaan hutan (HPH), dan perkebunan kelapa sawit.

Dalam esai foto ini, anak muda, perempuan, dan warga perwakilan kampung adat Papua bercerita tentang upaya kolektif orang asli Papua melindungi hak ulayatnya.

Perjuangan dari Tanah Desa

SAAT duduk di bangku kuliah pada 2002, Arkilaus Kladit merasakan keresahan akibat maraknya pembalakan liar di hutan-hutan di Sorong Selatan.

Arki, begitu ia akrab disapa, adalah warga Desa Sira dari Suku Kna, bagian dari wilayah adat Knasaimos, Kabupaten Sorong Selatan.

Keresahan akibat aksi pembalakan liar itu membuat Arki banyak berteman dengan aktivis lingkungan dan mulai belajar berorganisasi.

Ia lalu memberanikan diri untuk meminta lembaga swadaya masyarakat (LSM) Telapak dan Samdhana untuk membantu mendampingi masyarakat adat Suku Knasaimos menolak masuknya perusahaan perambah hutan. Paling tidak, upayanya ketika itu berhasil dengan ditangkapnya seorang pelaku pembalakan liar oleh Polda Papua Barat.

Kesadaran Arki berakar dari masa kecilnya. Pada 1976, pria yang kini berusia 48 tahun, menyaksikan bagaimana Dewan Adat Knasaimos menolak masuknya program transmigrasi, yang dipandang sebagai tolak ukur “ancaman dari luar.”

“Secara adat, orang luar memang dilarang masuk hutan, karena bagi kami hutan adalah ibu yang menaungi dan memberi kami makan” kata Arki.

Tahun 2007, masyarakat Knasaimos menggelar deklarasi adat di Desa Sira-Manggroholo untuk menolak perambahan hutan dan upaya masuknya korporasi sawit. Mereka menggandeng Greenpeace sebagai pendamping, warga diedukasi soal perlindungan hutan berkelanjutan. Tujuannya agar mereka tidak tergoda dengan keuntungan finansial menjual tanah adat, tetapi berpikir jauh untuk kehidupan generasi selanjutnya.

”Warga sepakat, siapa yang menjual lahannya akan dikenai sanksi adat. Bisa berupa denda, bahkan pertaruhan nyawa. Keputusannya ditentukan dalam sidang adat,” ujar Arki yang kini menjabat sebagai pengurus Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Knasaimos.

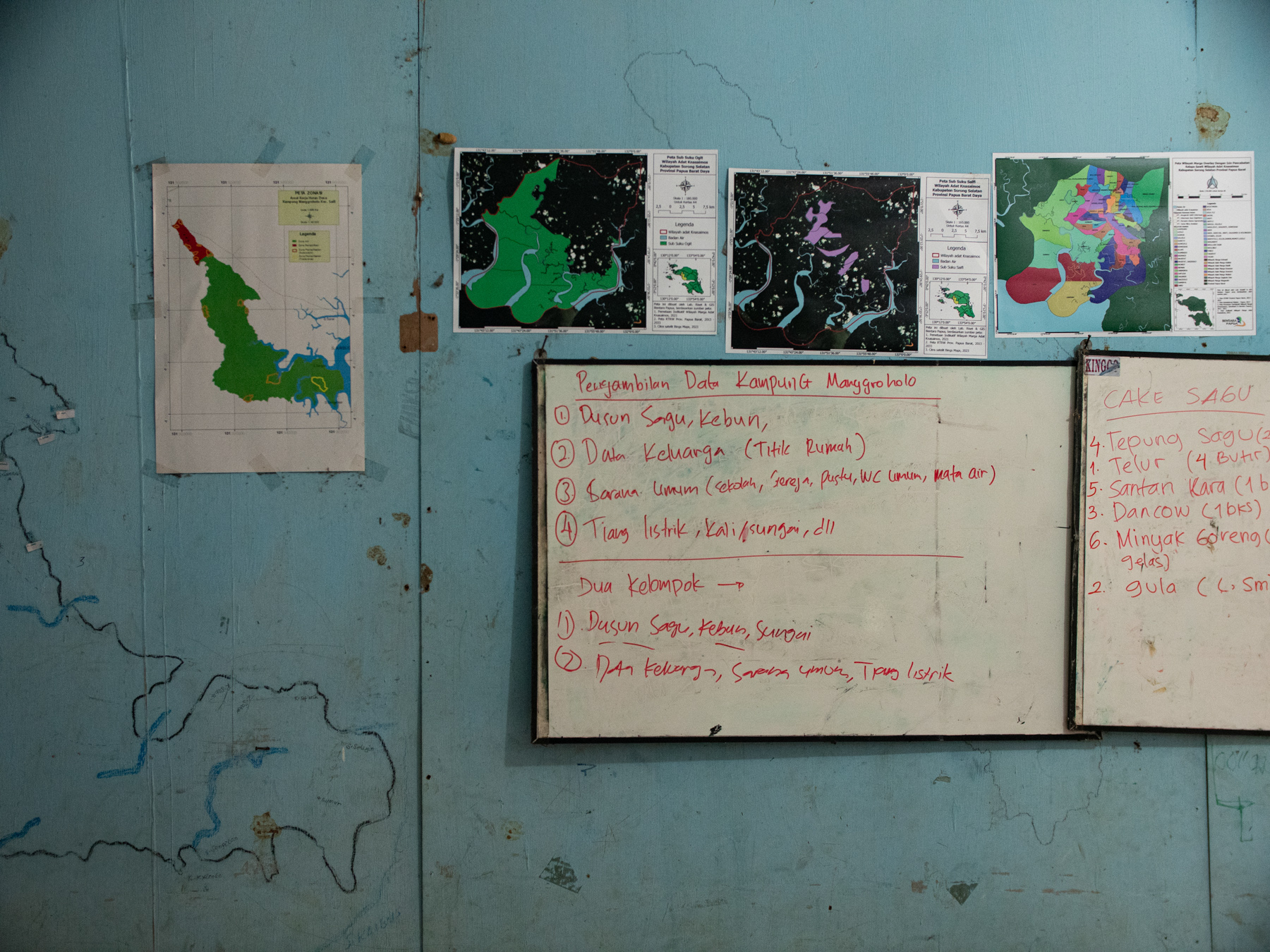

Warga juga belajar pemetaan partisipatif bersama LSM Bentara Papua untuk menyepakati batas kepemilikan antar-marga, demi mencegah konflik. Batas-batas alam, seperti pohon, batu, sungai dan kontur tanah, menjadi penanda antar-lahan. Setelah itu, setiap marga menentukan area berkebun dan area perlindungan.

Arkilaus juga ikut merancang ide kesepakatan perwakilan marga agar kayu dari hutan hanya bisa dimanfaatkan oleh warga setempat dan tidak boleh dijual. Warga menyadari, ribuan pohon merbau, matoa, bintangur, dan damar yang tumbuh subur di hutan itu bernilai jual tinggi.

Setiap desa hanya boleh menebang kayu 50 meter kubik per tahun. Untuk membangun atau memperbaiki rumah, warga harus bergiliran mengambil kayu dari hutan.

“Tantangan untuk memulai pemetaan partisipatif adalah pembahasan mengenai batas-batas wilayah antar marga karena membutuhkan penggalian sejarah yang hanya diketahui oleh warga sendiri,” kata Syafril dari LSM Bentara Papua.

Desa Sira dan Manggroholo adalah bagian dari wilayah adat Suku Knasaimos yang tersebar di dua distrik di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Dari 81.446 hektare (ha) luas wilayah adat Knasaimos, baru sekitar 3,500 ha yang mendapatkan izin kelola hutan. Sira mengelola hutan seluas 1.850 hektar, sedangkan Manggroholo mengelola 1.695 ha.

Tahun 2016, perjuangan Masyarakat Adat Knasaimos berbuah manis. Kementerian Kehutanan menerbitkan surat keputusan yang mempertegas status hutan desa mereka. Surat keputusan itu juga diperkuat dengan izin pengelolaan hutan desa yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dua tahun kemudian.

Meskipun hanya berlaku selama 35 tahun, perizinan ini dirasa cukup memberikan rasa aman bagi masyarakat adat Knasaimos di Desa Manggroholo-Sira setelah lebih dari empat dekade berjuang mempertahankan wilayahnya.

Dalam 10 tahun terakhir, baru 14 marga yang wilayahnya sudah terpetakan. Sebab untuk memetakan wilayah satu marga saja membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun. Sementara, ada 34 marga Knasaimos yang wilayahnya belum terpetakan.

Perempuan Knasaimos

Sejak disahkan menjadi hutan desa, perempuan adat Sira-Manggroholo mendapat akses yang lebih luas untuk menjual sagu mentah hasil dari hutan mereka.

Ragam olahan sagu berupa tepung, mi, kue, keripik hingga produk anyaman dari daun sagu itu tidak hanya dipasarkan di tingkat lokal tetapi mulai dipasarkan hingga lintas provinsi melalui jaringan LSM yang dimotori Bentara Papua.

Dian Wagafere (29), perempuan muda Desa Sira dan juga guru sekolah menengah pertama, mengatakan status hutan desa memberi peluang lebih bagi perempuan adat untuk berdaya, terlebih setelah berdirinya Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD).

Pohon sagu memiliki makna penting bagi masyarakat Papua. Serat batangnya diolah menjadi bahan pangan, pelepahnya berguna untuk meremas serat, daunnya digunakan untuk atap rumah dan pakaian. Sedangkan buah dan tunasnya menjadi bibit untuk ditanam kembali.

Desa Sira-Manggroholo dikelilingi dusun sagu seluas 120 ha yang sudah ada secara turun temurun dan berkembang alami. Kepemilikannya dibagi dalam beberapa marga.

Satu pohon sagu membutuhkan luasan 3 meter, setelah besar tunas baru akan menyebar di setiap sisi pohon. Hingga tahun lalu, dusun sagu Desa Manggroholo dan Sira telah ditanami pohon baru, meskipun prosesnya mandek saat pandemi.

Proses pengolahan sagu yang terkandung dalam satu mot (batang pohon) biasanya diselesaikan selama 2 minggu. Satu mot ditokok (pengikisan batang sagu) menjadi ela (serat pohon sagu). Ela kemudian diperas di atas pelepah dengan campuran air hingga menghasilkan goti (santan sagu), lalu disaring hingga menghasilkan butiran sagu.

Dian mengatakan mayoritas pembuatan sagu dikerjakan perempuan, di sela-sela tanggung jawab mereka mengurus anak dan rumah tangga. Sementara laki-laki mengurus kebutuhan lain seperti berburu dan berkebun di hutan.

Warga dari tiap marga di Desa Sira dan Manggroholo mendapat hasil 10 karung sagu atau sekira 200 kg dari setiap panen. Hasil panen sagu dibagi untuk memenuhi kebutuhan pangan ratusan keluarga di dua tersebut, sementara hasil penjualan sagu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan.

Dian, yang juga bertugas sebagai bendahara LPHD, mengatakan saat ini lembaga adat masih terkendala masalah pemasaran produknya. Tepung sagu menjadi produk andalan, pada permintaan pertama tembus hingga 800 kg ke Manokwari, 2019 permintaan 50 kg dari Ambon. Tahun ini, baru 36 kg dikirim ke Ambon, sedangkan eceran (2-5 kg) ke Sorong dan Manokwari. Tanpa pesanan, produk tepung dari sagu maupun pisang masih sepi pembeli.

Sebagai seorang pendidik, Dian menyadari perempuan telah menyangga beban ganda, mengurus keluarga sekaligus turut andil dalam rantai perekonomian desa. Dian berharap dengan dibentuknya kelompok perempuan di wilayah adat Knasaimos, kaum perempuan dapat semakin berdaya dan terlibat aktif di dewan adat dalam melindungi wilayah adat mereka.

Gerakan Kolektif Perempuan Adat

Di depan dapur umum, Orpha Novita Yoshua sedang bercengkerama dengan beberapa peserta lain sambil menikmati kudapan. Perempuan muda dari wilayah adat lembah Grime Nawa ini hadir mewakili Organisasi Perempuan Adat (ORPA) Namblong, Jayapura.

Perempuan adat Suku Namblong mendirikan ORPA pada 2015. Tujuan awalnya untuk mengatasi kepunahan bahasa asli serta mengadvokasi korban kekerasan seksual di kampung mereka.

Dahulu, orang Suku Namblong dilarang menggunakan bahasa asli ketika wilayah itu dijadikan daerah operasi militer. Alibi pemerintah untuk mengantisipasi pembicaraan terkait Papua Merdeka di antara masyarakat. Saat itu banyak perempuan menjadi korban kekerasan seksual dan kaum laki-laki menjadi korban kekerasan fisik.

ORPA saat ini diketuai Mama Rosita, beranggotakan sekitar 25% perempuan lembah Grime Nawa tetapi minim regenerasi. Rerata anggotanya telah berusia di atas 50 tahun, sedangkan generasi Orpha baru sedikit yang mau terlibat.

ORPA mendirikan sekolah adat untuk mengajarkan generasi muda lebih mengenal adat mereka. Mereka dibawa ke hutan untuk mengambil buah pohon genemo dan mengambil kulit pohonnya untuk membuat noken. Jelajah hutan itu mewajibkan mereka berkomunikasi dengan bahasa daerah.

“Orangtua kami mempercayai hutan sebagai ibu, sehingga penggunaan bahasa ibu dapat menyatukan mereka dengan hutan,” kata Orpha.

Budaya patriarki di Grime Nawa melarang perempuan untuk duduk di dewan adat. Namun sejak 2020, ORPA Namblong dilibatkan untuk menolak perusahaan sawit, perempuan dapat ruang berbicara di dewan adat meskipun tetap tidak dapat memiliki kedudukan.

Dalam adat, perempuan dipandang sebagai harta, sehingga saat mereka keluar dari wilayah sukunya, dapat terjadi perang suku. Namun, saat menghadapi perusahaan sawit perempuan justru bergerak di garis depan. Karena jika laki-laki yang maju langsung dituduh sebagai separatis, dan dihadapkan pada barisan polisi dan tentara.

Masyarakat adat lembah Grime Nawa terdiri dari Suku Kemtuk, Suku Gresi, Suku Namblong, Suku Uria, Suku Elseng, Suku Aotaba, dan Suku Tecuari. Mereka tinggal dan berpencar di lembah yang mengalir di dua sungai besar, Sungai Grime dan Sungai Nawa, di Distrik Yapsi dan Unurum Guay.

Di lembah Grime Nawa, hutan seluas 30 ribuan hektare dari Danau Sentani hingga Kerom terancam masuk wilayah konsesi perusahaan sawit. Di empat distrik ORPA melakukan konsolidasi dari kampung ke kampung, membangun usaha masyarakat seperti menjual kerajinan dan usaha pariwisata supaya mereka tidak menjual wilayah adatnya.

Mama Rosita mewakili ORPA bicara di parlemen Eropa pada 2021, sedang Orpha pada tahun 2022 mewakili organisasi ini di pertemuan COP15. Mereka menceritakan situasi lembah Grime Nawa yang memiliki 79 jenis burung cendrawasih dan akan terancam punah jika konsesi lahan terus berlanjut.

Melawan Emas dan Nikel

Senasib dengan Orpha, Eduardus Tafi yang menjadi peserta FDC menceritakan persoalan di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Pemuda yang mewakili komunitas Masyarakat Adat Akauwon ini tengah berupaya mempertahankan hutan di wilayah adatnya dari konsesi tambang emas dan nikel.

Komunitas Akauwon berdiri sekitar tahun 2000-an. Komunitas ini berfokus pada advokasi pendidikan untuk masyarakat adat dengan mempelajari struktur/rumpun masyarakat adat dan melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat.

Topografi wilayah adat Tambrauw terdiri dari pesisir, dataran rendah, dan pegunungan. Luas wilayah yang sudah terpetakan ada 90 ribu ha yang terbagi menjadi tiga zona: permukiman, hutan kelola, dan hutan adat. Di hutan adat, masyarakat tidak boleh ambil kayu maupun berkebun, ada tempat keramat yang sudah tercatat dengan titik koordinat.

Namun, di Kabupaten Tambrauw kini terdapat enam izin konsesi, di antaranya ada tambang emas dan nikel – meski belum beroperasi. Padahal, mantan Bupati Tambrauw Gabriel Assam telah mengeluarkan peraturan daerah terkait masyarakat hukum adat yang menyatakan wilayah itu sebagai hutan konservasi.

Surat Keputusan Bupati itu keluar setelah masyarakat melakukan pemetaan dan musyawarah adat. Melalui Samdana masyarakat adat melakukan mediasi dengan KLHK untuk mendorong pengukuhan hutan adat, namun KLHK menyatakan bahwa separuh wilayah adat sudah masuk hutan konsesi.

“Yang membuat kita bisa kasih hancur hutan adalah faktor ekonomi, ekonomi sekarang dengan ekonomi orangtua kita dulu itu berbeda. Saya punya anak yang punya kebutuhan ekonomi yang berbeda dengan saya, saya perlu kasih sekolah dia, tapi karena saya tidak punya pekerjaan lain, tanah jadi korban,” katanya.

Ia menyadari bahwa upaya menyelamatkan hutan adat adalah kerja bersama dengan strategi yang juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Butuh media sosial untuk menyatukan gerakan dan update informasi. Karena ada satu keberhasilan yang telah kami capai, kami ingin membantu juga di wilayah teman yang lain,” ungkapnya.

Di bangsal bambu berkelambu tempat peserta FDC beristirahat, malam itu Eduardus Tafi menitipkan pesan dengan bahasa adatnya, bahasa Miyah:

tosi bo wa anu kuek

pesan kepada generasi muda

tevia fo nenot ayen

ingat hutan dan tanah adat

touv sia u tabam

adalah ibu bagi kita

ramu vo menam veri

generasi muda dan kita semua

bebi ramu umsu ri huren mae

yang mendiami tanah adat tersebut