Liputan ini didukung Pulitzer Center Rainforest Reporting Grant

SABTU sore di Tongkonan Tiropadang, Tana Toraja, pemuda dan tetua memulai ritual kallode-lode. Mereka membungkus beras merah, hitam, kuning, dan putih dengan daun pisang. Setelahnya, mereka membentuk daun pisang menjadi kerucut dan mengikatnya dengan sayatan kecil pelepah pisang. Ayam, yang dijadikan korban, juga disiapkan.

“Ini untuk mengungkapkan rasa syukur dan pemberitahuan kepada leluhur, kalau tongkonan ini akan dilakukan perbaikan atap,” kata Laurensius Kevin (21), seorang pemuda dalam ritual.

Kevin turut memimpin doa pada prosesi. Ritual berlangsung dengan keintiman, hanya disaksikan keluarga tanpa ada wisatawan. Tidak ada warna hitam pada pakaian yang dikenakan mereka yang hadir di ritual. Mereka percaya, ritual adalah tentang kebahagiaan, maka warna hitam tidak tepat untuk pengungkapan keceriaan itu.

Ketika matahari terbenam, seekor ayam yang kaki dan kepalanya telah dibersihkan dengan air, disembelih Kevin. Darahnya diteteskan ke wadah daun. Sementara yang lainnya menyalakan api.

Ayam kemudian dibakar untuk menghanguskan bulunya, lalu dicabut dengan cekatan. Bulunya diselipkan di sebuah bambu. Nasi yang sejak sore dimasak telah matang. Seperti mencubit, nasi dengan empat warna itu, diletakkannya di atas lima wadah daun.

Kevin memegang suke, bambu yang didalamnya telah diisi ballo, tuak dari nira. Perlahan, ia meminumnya. Ketika ayam sudah bersih dan telah matang dibakar, ia memotongnya menjadi bagian-bagian yang rumit.

Jeroan ayam tidak digunakan. Sementara hati, daging paha, daging dada, dipotongnya menjadi kecil-kecil dan diletakkan bersama nasi. Ketika sesajen itu sudah lengkap, Kevin mengguyurnya dengan ballo. Kevin lalu membacakan mantra dan memakan satu bagian dari ayam.

Kevin baru menjadi pemimpin spiritual Aluk Todolo, agama masyarakat Toraja, sejak beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, ia adalah asisten Tato Dena alias Nek Sando, tetua yang usianya memasuki 80 tahun.

Nek Sando saat ini lebih banyak berbaring. Tubuhnya sudah mengecil, ia tak bisa lagi duduk berlama-lama, tak lebih dari 5 menit. Ia juga mulai banyak melupakan beberapa hal.

Nek Sando adalah seorang Tominani, yang dalam bahasa awamnya dikenal sebagai pendeta, atau juga ulama dalam kepercayaan Aluk.

Ketika saya berkeliling Toraja, menemui orang-orang yang masih memegang kepercayaan Aluk, semuanya menyebut nama Nek Sando, sebagai orang yang layak didengarkan. Beberapa orang yang ditunjuk sebagai pemimpin ritual dengan bangga bilang jika semua ilmunya dari Nek Sando. Termasuk Kevin.

Kevin mengaku ia menikmati peran barunya. Jiwanya semakin tenang.

“Selama ini saya menganut agama Katolik,” katanya.

Banyak orang meragukan Kevin sebagai seorang pemimpin ritual di Toraja. Sebab usianya yang masih muda. Pengalaman dan kebajikannya dalam mengarungi hidup masih dianggap kurang. Tapi, ia hanya tersenyum.

“Apakah semua orang harus tua dulu untuk memimpin?”

Agama “Lain” Dalam Negara

Minggu pagi, keesokan harinya di Tongkonan Tiropadang, ritual masih berlangsung. Kevin duduk di bawah lumbung.

“Dulu saya di Palu. Kuliah. Tapi saya selalu sakit. Sebulan saya, bisa masuk rumah sakit sampai dua atau tiga kali. Tapi kalau saya ke daerah yang banyak orang Toraja-nya, saya tiba-tiba saja jadi sehat,” katanya.

“Bertahun-tahun, seperti itu. Saya pikir, saya pulang ke kampung saja.”

Juli 2024, dibantu seorang kenalannya, Kevin mengesahkan perpindahan agamanya secara sah menjadi aluk. Keluarganya menentang dengan keras. Tapi Kevin bersikeras bahwa ini menjadi pilihan hidupnya. Kini di KTP-nya, tertulis Hindu.

“Kenapa Hindu?”

“Iya karena hanya itu pilihannya,” jawabnya.

Kevin tak tahu, jika dalam aturan terbaru putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016, penganut agama lokal sudah bisa menuliskan pilihan di kolom KTP sebagai penghayat kepercayaan.

“Jadi boleh kita menulis di KTP Aluk?” lanjut Kevin.

“Ditulisnya aliran kepercayaan,” jawab saya.

“Kenapa bukan langsung Aluk, negara belum akui kah?”

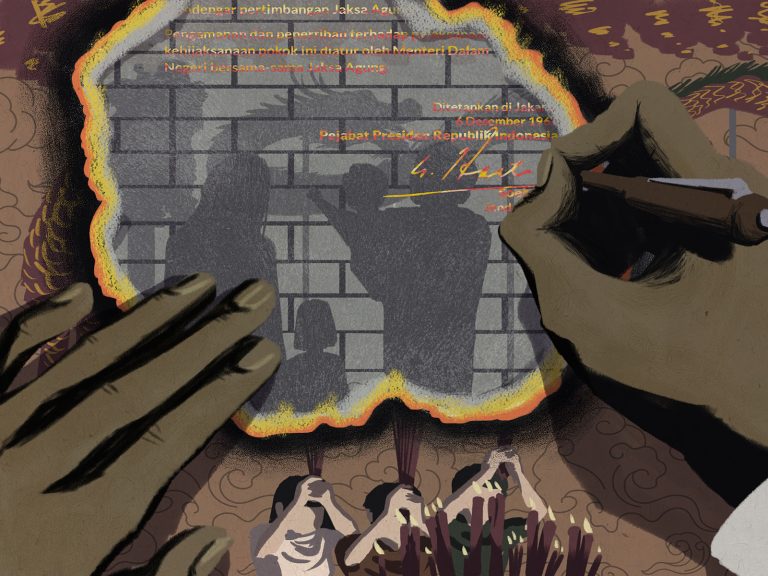

Andreas Harsono, dalam publikasi di Human Right Watch, mengatakan kerumitan urusan agama masuk menjadi urusan negara dimulai sejak tahun 1946, ketika Kementerian Agama berdiri. Tahun 1952, Kementerian menerbitkan definisi untuk membedakan antara “kepercayaan” dan “agama.”

Dalam kosakata Indonesia, kepercayaan mencakup agama kecil dan gerakan spiritual. Atau ide-ide dogmatis yang terjalin dengan adat istiadat yang hidup dalam berbagai suku bangsa, terutama di antara mereka yang masih terbelakang.

Tahun 1965, Presiden Soekarno menetapkan persetujuan agama resmi negara atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Sejak periode itu, agama lokal seperti Kaharingan di Dayak memilih menjadi Hindu. Bali menjadi Hindu-Bali. Sunda Wiwitan di Jawa Barat menjadi Katolik. Di Sulawesi Selatan, Toraja dan Tolotang menjadi Hindu. Kajang di Bulukumba menjadi Islam. Cerekang di Luwu Timur menjadi Islam. Melahumoa di Luwu Timur menjadi Islam dan Kristen.

Perdebatan mengenai keyakinan menjadi sangat sensitif di Indonesia. Meski sejak berabad-abad lalu, telah terjadi pertarungan besar mengenai kepercayaan di banyak pelosok Nusantara. Yang bertahan, tak urung diberikan cap kafir.

Alhasil di Toraja, ketika misionaris pertama datang, orang-orang menolaknya. Dampaknya, penginjil Antonie Aris van De Loosdrecht meregang nyawa di daerah Bori dengan tombak menancap di tubuhnya pada 1917.

Anthony Reid dalam Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680, mencatat jika keanekaragaman adalah kunci terpenting dari sistem kepercayaan dan upacara yang tidak memiliki tradisi tertulis. Para penganutnya mengenal ratusan bahkan ribuan dewa atau roh halus.

“Mungkin seribu di kalangan orang Toraja di Sulawesi,” tulisnya.

Di Toraja, Puang Matoa–Tuhan yang berada di langit–saat hendak mengisi Bumi, melaksanakan proses penciptaan tiga unsur utama bersamaan. Masing-masing Lolo Tau (manusia), Lolo Tananan (Tanaman) dan Lolo Patuan (Hewan).

Dari tiga unsur utama ini, masyarakat Toraja dalam kepercayaan Aluk, meyakini semua yang ada di Bumi harus saling menjaga. Semua unsur memiliki leluhur dan mereka menyebutnya Nenek, kosakata yang melambangkan leluhur.

Tapi, misi agama “monoteistik” terus berlangsung. Secara perlahan, Toraja menjadi mayoritas Kristen, Katolik dan Protestan. Seorang tomina, di daerah Toraja Utara, mengatakan agama KTP memang Kristen dan menjadi salah seorang pengurus di gereja. Tapi laku hidup dan tatanan sosialnya menjalankan aluk.

“Saya bilang ke orang-orang kalau saya ini aluk. Tapi kalau dengan pemerintah, saya bilang Kristen,” katanya.

Bagi dia, aluk seperti agama lain yang diakui pemerintah. Punya Tuhan dan pemberi kabar meski memiliki nama yang berbeda.

“Tuhan itu Pong Matua. Pembawa pesan dan ritualnya adalah orang-orang yang diciptakannya, dari langit turun ke Bumi. Punya aturan dan tata cara. Aluk juga tahu, mana yang jahat dan mana yang baik. Tidak ada yang beda, katanya”

Pemaksaan secara formal mengenai pengakuan agama di Indonesia, membuat agama lokal menjadi tak punya pilihan.

Kajang yang Sederhana

“Kajang itu Islam sejak awal,” kata Yusuf, seorang pemuda Kajang yang tengah berjaga di gerbang Desa Tana Toa, awal Desember 2024.

Di Kajang pemimpin komunitasnya bergelar Ammatoa. Amma dalam bahasa lokal berarti bapak. Dari gerbang Desa Tana Toa, pengunjung perlu berjalan sekitar 500 meter tanpa menggunakan alas kaki untuk menemui Ammatoa di kawasan yang dianggap suci.

Ammatoa menggunakan pakaian serba hitam, baju, dan sarung dan menggunakan penutup kepala yang dikenal dengan nama passapu. Ia berbicara menggunakan bahasa Konjo, varian dari bahasa Makassar.

Pada masa lalu, masyarakat Kajang percaya jika manusia pertama yang turun disebut Bohe Amma, yang sekaligus adalah pemimpin pertama. Mereka percaya Bohe Amma tak terlihat dan kasat mata. Ia turun di sebuah bukit, yang saat ini dirahasiakan oleh orang-orang Kajang.

“Bohe Amma, menjelma masuk ke tubuh orang-orang. Jadi tak bisa dilihat. Hanya bisa diyakini,” kata Yusuf.

Menurut Yusuf, Amma pertama itu adalah Bohe Sallang. Sementara Sallang, dalam bahasa sehari-hari penutur Konjo, juga berarti Islam.

“Jadi, orang Kajang sejak awal itu adalah Islam,” kata Yusuf.

Yusuf berusia 38 tahun. Sebelumnya, ia adalah seorang perantau. Ia mengunjungi Kalimantan hingga Malaysia. Saat kembali ke Kajang, ia mengklaim jika beberapa tetua adat memintanya menetap.

“Ammatoa, menunjuk saya menjadi penjaga empat pintu masuk kawasan,” katanya.

Secara administratif, Kajang adalah nama sebuah kecamatan. Di dalamnya meliputi 19 desa. Kajang dalam definisi masyarakat yang mengunjunginya, dibagi menjadi dua kawasan: Kajang Luar dan Kajang Dalam.

Ramlah (39 tahun) yang juga menjadi tokoh penggerak pemuda dan merupakan anak dari Ammatoa bilang, “Penamaan Kajang Dalam dan Kajang Luar itu tidak ada. Ini adalah satu kesatuan. Kajang, ya, Kajang,” katanya.

Kajang yang ditempati Ammatoa bermukim bersama puluhan masyarakat lain adalah wilayah yang tidak boleh menjadi modern. Tidak ada perangkat elektronik dan listrik.

Kawasan yang dianggap murni itu memiliki luas hingga 500 ha, yang di dalamnya juga terdapat hutan suci seluas 313 ha. Tahun 2016, hutan suci ditetapkan sebagai hutan adat Ammatoa oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Hutan ini melegitimasi perubahan status kawasan hutan negara menjadi Komunitas Hukum Adat yang pertama di Indonesia. Saat penetapan itu, Ramlah, menjadi bagian dari anggota komunitas yang menjadi perwakilan penerima.

Di ruang utama rumah panggungnya di Desa Tana Toa, Ramlah memajang foto penyerahan itu berdampingan dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Di Kajang, laku hidup masyarakatnya dikenal dalam prinsip Sikamase-mase. Sikap saling mengasihi dan hidup dengan sederhana. Mereka juga menerapkan penggunaan pakaian berwarna hitam. Bagi mereka, hitam melambangkan kesederhanaan.

Lokal dan “Eksotis”

Ratusan orang berdatangan ke Kajang. Di pintu gerbang utama memasuki kawasan Ammatoa, para penjaga tak pernah kosong. Mereka dengan sigap menyambut tamu, dari yang menggunakan kendaraan motor, hingga mobil. Dari mulai wisatawan mancanegara, domestik, hingga para peneliti.

Di sebuah bangunan, seorang pengelola menyiapkan sarung hitam dan passapu untuk disewakan ketika hendak memasuki gerbang. Pada awal Desember 2024, dua hari saya menyaksikan orang-orang hilir mudik memasuki kawasan itu.

Mereka tak dibolehkan untuk memotret di dalam kawasan. Apalagi di sekitar kediaman Ammatoa. Orang-orang yang mendapatkan pendampingan dari warga Kajang, dan bertemu Ammatoa biasanya akan mendapatkan doa.

Dua orang pengunjung, ibu dan anak yang menjadi teman rombongan saya saat mengunjungi Ammatoa, juga tak luput dari pemberian doa. Ammatoa, memintanya duduk bersila di depan, lalu memintanya meletakkan tangan di atas lutut dengan telapak terbuka. Lalu rapalan doa menguar dari mulut Ammatoa.

Bagi ibu dan anak itu, ritual spiritual ini adalah pengalaman yang berbeda. Di perjalanan pulang, mereka terus mengobrol dengan Yusuf, yang mengantarkannya. Sebab semua penyampaian Ammatoa menggunakan bahasa Konjo, bukan bahasa Indonesia.

Kata Yusuf, ratusan orang telah menjadi sarjana karena melakukan penelitian di Kajang. Meski ada banyak yang tidak sesuai dan keliru.

“Saya ingin meluruskannya. Orang-orang bilang, kalau Kajang pernah dijajah Belanda dan pernah diserang oleh DI/TII. Itu tidak benar,” katanya.

DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) adalah gerakan pergolakan yang dipimpin Kahar Muzakkar antara tahun 1950-1965. Gerakan ini menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh Kartosoewiryo di Jawa Barat.

Di Sulawesi Selatan, melalui piagam Makkalua, Kahar ingin menyebarkan Islam dengan standar syariahnya. Ia kemudian memerangi semua tindakan praktik lokal yang dianggapnya syirik. Pasukan DI/TII melakukan operasi dan memburu para penganut kepercayaan lokal.

Salah satunya adalah praktik Bissu. Bissu yang dalam terminologi masyarakat Bugis dianggap sebagai pemimpin ritual pertanian dan penjaga benda pusaka kerajaan, dianggap sesat. Orang-orang Bissu dan calabai (trans perempuan), ditangkap dan diberikan pakaian laki-laki, dipaksa untuk bekerja di pertanian.

Namun, praktik kepercayaan lokal itu masih terus terjadi. Tahun 2022, Andi Sudirman yang menjabat Gubernur Sulawesi Selatan, dan kembali terpilih pada November 2024 untuk kedua kalinya, menolak dengan tegas ritual bissu. Ia bahkan memerintahkan, untuk peringatan ulang tahun Kabupaten Bone tidak mengikutkan pagelaran bissu.

Dalam Narasi Islam Asia Tenggara oleh Thomas Gibson, praktik pemaksaan agama melalui teror terjadi dalam masa pergolakan Kahar Muzakkar. Kajang juga tak luput dari serangan. Kahar yang memimpin pasukannya menuju Kajang menyerbu kawasan suci itu. Meski berhadapan dengan pasukan Dompe, yang dibentuk oleh orang-orang Kajang, mereka tak kuasa membendungnya.

Ammatoa ditangkap, kemudian dibebaskan tanpa disakiti. Seorang tua di Kajang, mengingat peristiwa itu. “Saya masih kecil. Itu rumah-rumah dibakar. Kami lari mengungsi ke Kalimporo,” katanya.

***

Peristiwa pemaksaan juga pernah dialami komunitas lokal Padoe di Luwu Timur. Beberapa tahun lalu, ketika saya bertemu Thomas Lasampa, ia merinding mengenang kejadian itu. Ia menyaksikan orang-orang dari pasukan Kahar, memberikan pidato ketika upacara kemerdekaan Indonesia di lapangan Timampu, dan meminta semua orang yang memelihara babi untuk menghabiskannya hari itu. Kemudian keesokan harinya, harus menjadi Islam.

Keluarga Thomas, memilih berdamai. Meski mereka menganut Kristen dan agama leluhur mereka adalah Melahomua, mereka terpaksa belajar mengaji. “Kalau tidak seperti kami bisa mati,” katanya.

Sementara itu, di jalan utama yang menghubungkan Palopo menuju Malili, bermukim komunitas Cerekang. Gibson dalam Narasi Islam di Asia Tenggara, menyatakan kepercayaan masyarakat Cerekang pada awalnya mengkultuskan Sawerigading.

“Kami sejak awal adalah islam,” kata Usman, seorang warga Cerekang.

“Kami jangan dibanding-bandingkan dengan kepercayaan dan komunitas lainnya. Tidak sam. Itu dulu. Kalau mau bicara dengan orang Cerekang. Orang-orang bilang kami bukan Islam, itu urusan mereka.”

Di Cerekang, komunitas ini menjaga sebuah bukit yang luasnya mencapai 400 ha. Hutan itu tak boleh dimasuki siapa pun, termasuk warga Cerekang, tanpa ritual khusus. Bukit itu dikenal warga sebagai Bukit Pensimoni berhadapan dengan Padang Anungnge.

Dalam mitologi Cerekang, Pensimoni menjadi tempat pertama Batara Guru bertemu We Nyili Timoq di padang Anungnge, sebagai titisan dari dunia bawah. Kelak, keturunan mereka inilah yang selanjutnya melahirkan Sawerigading dan I Laga Ligo yang menjadi epos epik masyarakat Bugis.

Pemimpin adat dan ritual di Cerekang bergelar Pua. Masing-masing laki-laki dan perempuan. Tahun 2015, Pua Perempuan meninggal. Sementara Pua Laki-laki beberapa tahun sebelumnya juga meninggal.

Kini pemimpin Cerekang sedang kosong. Namun, warga Cerekang percaya, jika kelak tanda-tanda alam dan kuasa Tuhan akan menentukan penggantinya. Adnan, seorang anak muda yang menjadi koordinator pemuda Wija To Cerekang, bilang, kalau pemimpin itu hanya masalah waktu.

“Itu akan muncul sendirinya,” katanya.

Menjadi Pua, bukan perkara mudah. Pemilihannya tidak dicalonkan. Tapi diyakini oleh tokoh-tokoh pemangku adat Cerekang melalui peristiwa mistis. Bisa jadi melalui mimpi atau tanda-tanda alam.

Saat seseorang menjadi Pua, dia tak boleh lagi mengurusi hal duniawi. Hanya dalam waktu tertentu saja bisa meninggalkan rumah. “Bagaimana jika semua tanda-tanda itu memilihmu menjadi Pua,” kata saya ke Adnan.

Adnan terdiam. Ia menerawang sesaat. “Tidak pernah ada orang muda yang menjadi Pua,” katanya.

“Kalau itu terjadi?,”

“Sepertinya tidak akan.”