Kekerasan terhadap orang Papua oleh militer Indonesia menyisakan trauma mendalam. Seorang perempuan di perbatasan Papua menceritakan trauma antargenerasi yang menjelma rantai kekerasan. Ia berupaya memutus rantai itu.

Saya mewawancarainya pada Maret 2025. Tulisan ini memakai sudut pandang pertama. Demi menghindari kebingungan, saya menyunting beberapa ucapan dalam bahasa lisan orang Papua ke bahasa tulis dengan harapan dapat lebih mudah dimengerti pembaca Indonesia. Demi keamanan, saya menyamarkan identitas dan wilayah tempat tinggalnya.

PERINGATAN: Artikel ini memuat detail kekerasan.

JIKA saya punya anak laki-laki, saya akan namakan Ladislaus Kalojay. Itu adalah nama adik bapak saya.

Satu keluarga kami takut kasih nama itu. Takut berurusan dengan militer. Tapi saya akan kasih nama itu jika saya melahirkan anak laki-laki. Sungguh mati saya akan teruskan nama itu.

Ladislaus keluar dari rumah sejak usia 13 tahun. Ia bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka.

Sa dengar dari bapak, anak ini senang main ke hutan. Dia suka cari burung. Menggali telur ayam hutan. Menjaring ikan. Dia pakai ketapel atau busur kecil untuk memanah ikan-ikan kecil di pinggir kali. Dia tahu jalan masuk dan keluar hutan.

Anak ini tidak mau sekolah. “Biar kakak yang sekolah, sa tidak mau,” katanya.

Tapi orangtua heran dengan anak ini. Anak sekecil ini bisa pulang bawa binatang besar. Dia bawa ikan besar, babi, saham (kanguru). Dari mana dia dapat? Siapa yang kasih?

Waktu usia 13 tahun, Ladislaus lari dari rumah. Dia hilang. Orang kira dia mati di hutan. Keluarga sudah buat ritual adat.

Suatu malam, tujuh tahun setelah ia meninggal, orangtuanya pergi ke dapur. Saat itu hujan lebat. Petir menyambar-nyambar. Mereka terkejut melihat seorang laki-laki bertubuh besar sedang makan. Sekujur tubuhnya basah. Wajahnya penuh brewok.

Orang ini datang seperti dia pu rumah. Anjing di rumah pun tidak ada yang menggonggong. Seketika tete, panggilan saya untuk kakek, mengambil busur; mau panah orang itu.

Keluar kata-kata dari orang ini: “Bapa, ini saya.”

Tete dan nene terkejut. Mereka sadar orang itu Ladislaus, anak mereka. “Kau dari mana? Kau bikin apa?”

“Sa datang mau lihat bapa dan mama. Sa datang makan dan sa pulang lagi.”

Nene menangis dan memeluk dia. “Kau mau ke mana? Jangan kasih tinggal mama. Kau tinggal di sini dengan mama dan bapa. Kakak kamu semua su sekolah.”

“Tidak. Saya ada urusan.”

Karena sayang, nene kasih turun sagu, kasih ke Ladislaus. “Bawa sudah buat kau bekal di jalan. Nanti datang lagi, ya?”

Dia pikul sagu dan pergi.

Dia berpesan ke tete dan nene, jangan kasih tahu kedatangannya ke siapa pun. “Cukup kita bertiga saja.”

Tete dan nene tidak pernah mendengar kabar darinya hingga lima tahun kemudian.

Ladislaus kembali datang di malam hari. Ia bercerita, “Sa hidup susah. Sa hidup di bawah akar-akar pohon. Sa sembunyi. Sa makan sagu lempeng dan daun pepaya.”

Sagu lempeng itu keras seperti karet. Sagu itu dibakar lalu ditunggu 1-2 minggu, barulah dimakan.

Dari ceritanya, tete dan nene tahu anak ini pasti ikut orang tidak baik. Orangtua biasa dulu bilang OPM itu tidak baik. Orang jahat.

Nene menangis mendengar ceritanya. Nene memasak ikan asar (asap). Satu ikan yang besar itu dimakan Ladislaus.

“Kau makan yang kenyang. Kau tidak usah pergi lagi.”

“Tidak. Sa harus pergi.”

Habis dia makan, nene kasih dia sagu lagi. Nene antar dia sampai ke pinggir kali. Saat itu tidak ada senter. Nene pakai api, ditiup-tiup biar menyala. Nene baru pulang ketika perahu yang bawa anaknya itu pergi.

Setelah itu ia tidak pernah kembali lagi.

HIDUP berjalan biasa-biasa saja. Bapa menikah dengan mama. Tete meninggal.

Bapa dan mama sama-sama bekerja sebagai guru tapi beda daerah. Bapa bertugas seorang diri di sebuah kampung dekat perbatasan Papua Nugini. Ia mendapatkan rumah dinas. Mama tinggal di kampung sebelah bersama anak pertamanya. Sa belum lahir.

Suatu hari setelah bapa pulang mengajar, tentara datang ramai-ramai. Dulu itu zamannya tentara.

Mereka memerintahkan warga, “Semua warga tidak boleh keluar. Semua di dalam rumah. Kasih tahu siapa saja yang sedang ada di hutan. Tidak boleh ada orang yang kita tidak kenal.”

Jadi orang-orang bingung. Bertanya-tanya kenapa.

Karena bapa adalah seorang guru, tentara sering datang ke bapa punya rumah dinas untuk makan dan minum. Dia bilang ke bapa, “Kami menangkap dua OPM di perbatasan.”

Dia belum kasih tahu nama tapi hati bapa langsung terpukul. Dia ingat dia pu adik. Akhirnya dia bilang sama tentara agar diantarkan ke perbatasan. Ia beralasan, “Aduh, sa punya bahan makanan ini sudah habis. Sa harus beli.”

Tentara Indonesia mengantarnya.

Sampai di sana, bapa melihat tentara ramai bergerombol. Mereka mengumpulkan warga untuk menyaksikan dua orang yang dituduh OPM yang ditangkap.

Bapa lihat dua orang dengan tangan terikat di belakang dan sebongkah kayu di mulutnya. Mereka sudah disiksa sampai mukanya hancur.

Bapa diam saja. Ia menunduk. Sesekali angkat muka sampai tidak sengaja bertukar pandang dengan orang yang sedang disiksa. Ia mengenali wajah adiknya.

Bapa buang muka. Menangis. Tangannya gemetar. Ia mau tahan tapi tidak bisa.

Si tentara yang mengantar bapa, bertanya: “Bapak tidak apa-apa?”

“Bapak takut.”

Bapa tahu jika ia bilang itu adiknya, bapa akan mati di situ.

“Bapak takut. Kita pulang saja,” kata bapa.

“Tunggu dulu,” kata si tentara.

Bapa melihat adiknya dipukul, disuruh gali kubur sendiri sebatas lutut.

Tentara-tentara suruh dua orang Papua yang ditangkap itu baku tembak. Satu jatuh. Tentara langsung menembak membabi buta sampai tulang dan daging orang Papua berhamburan. Lalu menyuruh warga kubur mereka.

Bapa bersandar di pohon. Ia menangis-nangis. Di dalam hati ia sayang pada adiknya. “Adik sayang,” katanya dalam hati. “Kau sendiri yang cari hidup susah.”

Tentara mengantar bapa pulang ke rumah dinas. Bapa menahan tangis. Ia mencari-cari alasan untuk pulang ke rumah istrinya.

“Sa harus pulang. Sa harus pergi lihat sa pu keluarga dulu.”

Bapa pulang dengan motor DT. Sepanjang jalan dia menangis. “Aduh, sayang. Kau masih kecil. Masih kecil sekali.”

Di kampung, cuma bapa yang punya motor DT. Mama su dengar bunyi motor dari kejauhan. Tapi mama heran ada suara menangis. Ia keluar rumah.

Ia melihat bapa mendekat, menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Bapa berteriak ke mama, “Dong bunuh dia depan saya. Sa lihat dengan sa punya mata. Sa pu adik dipukul, dianiaya, ditembak. Dong pukul. Dong tembak sampai hancur. Sa tidak tahu dia pu tulang yang mana. Sa tidak tahu…”

Sejak itu bapa sering bilang, “Sa pu hati sakit.”

SAYA benci sekali dengan tentara.

Jika buku sejarah mengajarkan tentara Indonesia adalah pahlawan, kami mengenalinya sebagai penebar teror.

Sejak Sukarno bikin gerakan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 1961, pasukan-pasukan tentara dari Jawa, Makassar, dan Maluku datang ke Papua. Mereka menyebut Tanah Papua sebagai “negara boneka” yang harus dibebaskan, dan OPM sebagai Gerakan Pengacau Keamanan.

Mereka menjalankan operasi militer di Tanah Papua.

Dulu kami tinggal di daerah transmigrasi. Hanya ada empat keluarga yang adalah orang Papua. Sisanya pendatang dari Jawa, orang-orang berambut panjang.

Saat masih sekolah, jika sa berkelahi dengan sa punya teman rambut panjang, sa harus pukul dia sampai dia menangis.

Bapa dan mama pu cerita tentang militer itu semacam menanamkan kebencian buat saya.

Saking bencinya dengan orang berambut panjang, bapa suka menghukum anak-anak muridnya yang rambut panjang itu dengan cara militer menyiksa adiknya: berlutut, tangan di belakang, kayu di mulut.

Mama juga begitu.

Bapaknya, yang saya panggil tete, dituduh OPM oleh tentara Indonesia. Tete berasal dari Papua Nugini. Karena tete sudah tahu dia punya keluarga di Papua Nugini, dia sering pulang balik ke kampungnya di negara sebelah.

Suatu hari tete pergi berburu di hutan selama seminggu. Dia dapat babi dan ikan. Dia mau jual. Uangnya untuk mama pergi sekolah. Waktu itu mama sekolah di asrama.

Di hutan, tete bertemu dengan tentara Indonesia. Ia dituduh OPM dan ditahan di pos militer.

Kabar itu sampai ke nene. Nene cepat-cepat datang ke sana. Mama ikut dengannya.

Ternyata di pos militer itu tete disiksa. Diikat tali, diseret dengan kuda.

Saat nene membuka ikatan tali, tete sudah meninggal. Nene diam saja. Cuma bisa menangis.

Babi dan ikan yang tete dapat dari hutan itu, nene potong untuk acara pemakaman.

Sampai sekarang mama pu kebencian yang dia keluarkan dengan kata-kata tidak baik. Mama suka bergaul dengan orang-orang Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Mama sering ke pos, dengar-dengar dorang punya cerita. Lalu dia pulang cerita ke kami.

“Kita orang Papua ini adalah bangsa sendiri,” katanya.

Kami anak-anaknya yang sudah dewasa coba membatasi mama karena mama sudah tua. Kami menasihatinya, “Mama jangan begitu. Dong juga manusia. Tuhan yang ciptakan. Dorang sama dengan kita.”

Tapi, kata mama, “Tidak! Kita berbeda. Kita pu rambut beda, dong pu rambut beda. Tuhan ciptakan dorang ras sendiri, kita sendiri.”

SEBENARNYA negara Indonesia kirim militer ke sini untuk jaga perbatasan, toh? Perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Tapi dong ke sini seolah-olah bikin diri semacam Tuhan.

Mereka berbuat apa saja. Mau aniaya orang pu anak, bikin kekerasan seksual di setiap kampung yang dong jaga. Macam-macam. Seolah-olah masyarakat Papua harus tunduk kepada mereka.

Sa kelahiran 1995. Mama cerita apa yang dialami oleh tete saat saya kelas 5 SD. Bapa cerita apa yang dialami oleh dia pu adik saat saya kelas 2 SMP. Sa tidak tahu pasti tahun kejadiannya. Mungkin 80 atau 90-an? Tapi, kata bapa, tentara sudah ada di kampung sejak 60-an.

Sampai sekarang tentara-tentara itu berbuat seenaknya. Sa benci sekali.

Sa punya kakak laki-laki. Waktu zaman dia sekolah, dia sering disiksa. Tentara siksa dia ketika ia mabuk. Dia mabuk lalu baku pukul; tidak tahu gara-gara apa. Tentara menangkap dia. Tangannya diikat lalu dia direndam di dalam tong.

Sampai sekarang dia takut tentara.

Sampai sekarang kami orang Papua takut dengan tentara. Bukan di kampung saya saja. Setiap kampung yang ada militer punya trauma seperti itu. Kalau dong datang, kami semua sunyi. Tentara bicara apa, kami ikut. Tentara minta apa, kami kasih.

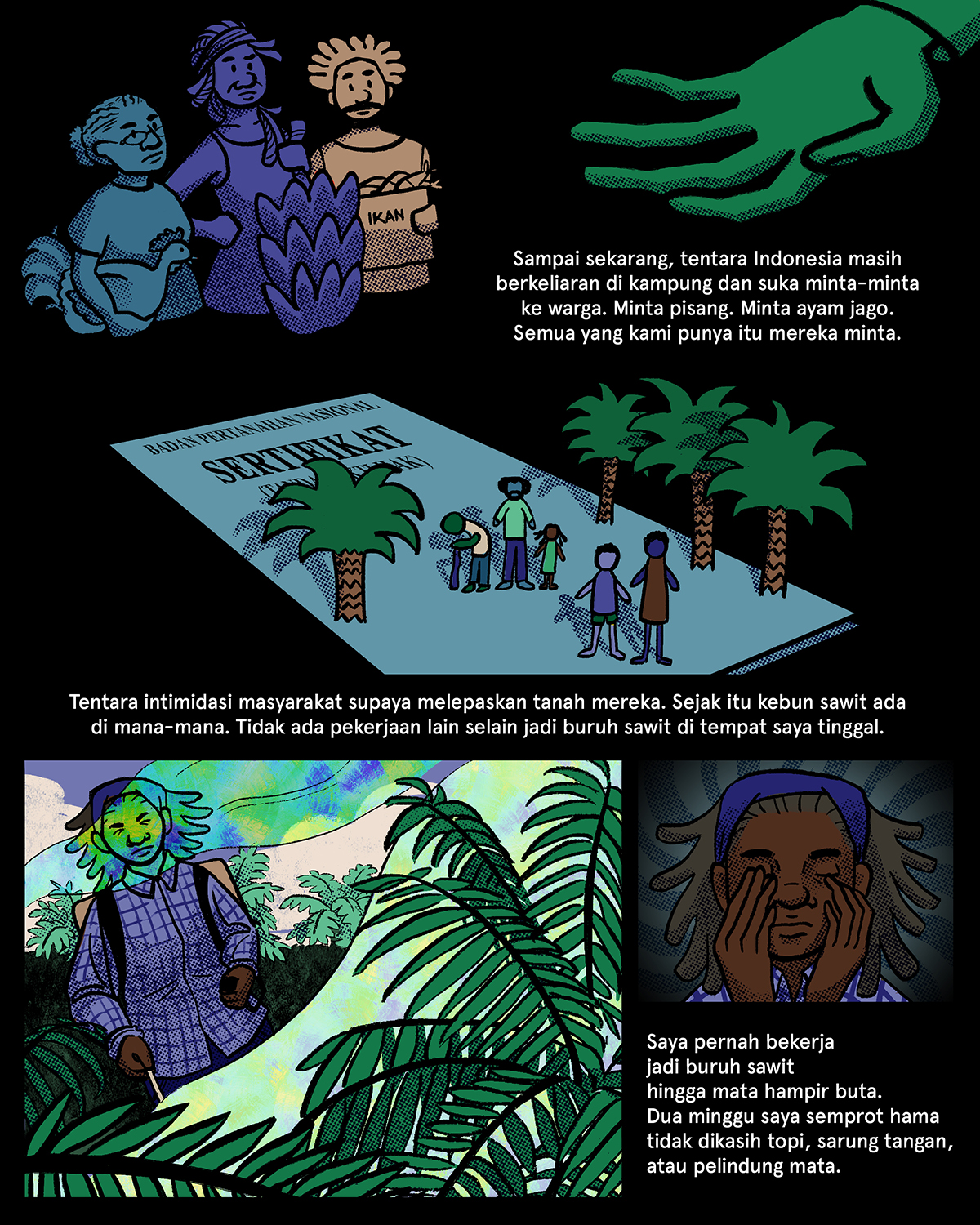

Tentara Indonesia suka minta-minta ke warga. Minta pisang. Minta ayam jago. Semua yang kami punya itu mereka minta.

DI MASA operasi militer, tentara intimidasi masyarakat adat Papua supaya melepaskan tanah mereka. Jika menolak, mereka akan dituduh OPM. Pemerintah Indonesia melakukan pembukaan lahan dan penanaman sawit.

Sejak itu kebun sawit ada di mana-mana. Tidak ada pekerjaan lain selain jadi buruh sawit di tempat saya tinggal.

Sa pernah bekerja jadi buruh sawit hingga mata hampir buta. Sa waktu itu bekerja karena saya tidak punya pilihan. Sa punya anak masih kecil-kecil. Tidak ada uang. Teman menawarkan kerja di perusahaan sawit.

Saya biasa kerja di bagian tebas. Suatu hari mandor minta saya bekerja di bagian semprot (pembasmi hama) karena di sana kurang orang. Sa tidak dikasih topi, sarung tangan, ataupun pelindung mata. Mandor bilang belum ada.

Jadi hampir dua minggu saya semprot tidak pakai kacamata pelindung. Saat itu angin kencang. Pekerja di sebelah saya menyemprot. Karena angin ke arah saya, jadi kena mata.

Selama tiga hari mata saya merah dan perih. Tapi saya masih kerja juga sambil air mata terus mengalir. Manajer saya bilang tidak apa-apa. Jadi saya pikir mungkin baik-baik saja.

Tapi makin ke sini, penglihatan saya semakin kabur. Sebelumnya mata saya baik-baik saja. Saya tidak pernah pakai kacamata. Baru setelah kejadian itu saya mesti pakai kacamata. Sa tidak bisa lihat jauh. Tidak bisa kenal orang.

Sekarang tentara hadir untuk proyek pangan. Banyak sekali tentara yang jual tanah masyarakat adat. Mereka tipu-tipu masyarakat adat. Dong bilang ke masyarakat tidak apa jual, nanti tanah kembali lagi ke masyarakat.

Tentara tipu-tipu masyarakat sampai tentara diangkat jadi anak adat, lalu tentara jual tanah. Ada tentara pikul dua marga Papua.

Kami orang asli Papua saja tidak bisa pikul dua marga, tapi manusia ini bisa datang entah dari mana lalu pikul dua marga.

Orangtua saya sudah tidak punya tanah warisan. Mama pu tanah sudah dibongkar untuk proyek pangan negara Indonesia.

Mama adalah anak paling tua. Dia pu adik laki-laki menjual tanah satu-satunya peninggalan tete dan nene untuk pembangunan proyek pangan negara Indonesia.

Sa sebenarnya tidak terima. Tapi mama punya kata-kata, “Sudah. Kita terima saja. Mama ini perempuan.”

Sa pernah baku marah dengan paman yang menjual tanah. Tapi dia mengancam saya, “Kau mau mati?”

Saya tidak bisa berkata-kata. Dia berbicara macam Bunda Maria yang melahirkan dia. Saya jengkel sekali hingga saya sudah tidak pandang lagi paman saya.

Saya tidak tahu berapa hektare tanah milik mama. Sa cuma dengar itu tanah besar. Om jual dengan harga Rp190 juta. Semua punya mama dia jual. Kalau bicara tentang itu, rasanya sa punya darah naik.

Sa kemarin pergi ke kampung dan melihat tentara bertambah banyak.

Pada 2024, jumlah tentara di setiap pos itu ada 20 orang. Setelah Prabowo naik, setiap pos jadi 40 orang.

Proyek pangan Prabowo ini semua tentara yang mengoperasikan. Alat-alat berat itu dong yang operasikan.

Sa takut nanti dong bikin kekerasan semakin banyak.

Sa bingung: Mereka jumlahnya banyak, sebenarnya mau jaga siapa? Tidak ada musuh, toh?

DULU bapa tidak jahat. Dia tidak pernah memukul istrinya. Mereka tidak pernah bertengkar.

Tapi sejak adiknya mati disiksa tentara, bapa suka melakukan kekerasan ke siapa saja. Bapa jadi keras. Dia jadi tukang mabuk.

Kalau sedang mabuk, dia jadi orang paling jahat sedunia. Bapa mabuk, lalu bertengkar dengan mama. “Kau mau lawan saya? Sa bunuh kau.”

Dia kasih rusak barang, kejar mama, bikin ribut di rumah. Sa saksikan apa yang bapa lakukan ke mama. Dia bakar tangan mama. Dia juga bikin kekerasan ke sa pu kakak laki-laki. Ia suruh kakak laki-laki lari, lalu ia tembak pakai senapan.

Jadi kalau bapa mabuk, semua lari. Sa sendiri yang tinggal di rumah. Karena kami berdua bisa berteman.

Bapa akan bercerita saat dia mabuk. Dia bicara-bicara sendiri. “Kau bunuh dia! Kau pukul dia!” Nanti dia menangis.

Saya dulu memang benci. Saya bilang ke bapa, “Bapa itu jahat. Bapa suka pukul mama.”

Belakangan saya baru sadar bapa sebenarnya bukan jahat. Negara bikin dia jahat.

Saya dengar orang bicara soal trauma masa lalu. Di situ saya baru mengerti sa pu bapa mabuk sebenarnya karena dia pendam sakit hati. Dia tidak bisa keluarkan emosi. Dia tidak bisa cerita ke sembarang orang. Akhirnya dia buat kekerasan ke istrinya dan anak-anaknya.

Bapa sudah meninggal. Ia sakit-sakitan. Kata dokter, ia sakit hati. Bapa terkena sakit liver karena terlalu banyak minum.

Saya rasa bapa tidak pernah menemukan kedamaian hingga akhir hayatnya.

Saya baru mengerti sekarang. Saya sayang setengah mati dengan bapa. Sa pu bapa trauma sampai dia bunuh dia sendiri dengan minuman keras.

Bagi bapa, adiknya adalah pejuang besar. Adiknya memang tidak pernah bilang kalau dirinya OPM. Tapi bapa mengerti. Bapa sayang dengan adik laki-laki. Dia berjuang dan mengorbankan diri sampai ia disiksa.

Sampai saat ini sa belum tahu di mana adik bapa dikubur. Sa ingin ke sana tapi bapa tidak mau kasih tahu. Dia cuma bilang di perbatasan Papua Nugini.

Sa sadar apa yang terjadi pada keluarga saya adalah bagian dari riwayat panjang pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua. Sa ingin banyak belajar lagi. Sa ingin belajar soal sejarah kekerasan. Sa ingin belajar hak-hak kita sebagai manusia.

Saya memang belum memahami semua, tapi saya tidak mau sampai itu terjadi lagi.

Sa berharap trauma itu berhenti di bapa dan mama. Jangan ada lagi kekerasan militer ke saya atau ke anak-anak saya.

Sungguh mati sa mau belajar.

Baca cerita lainnya dalam serial yang sama:

Doa untuk Mama di Merauke: “Ketika Mama Menangis, Kami juga Menangis.”

Percakapan Dua Mama: “Ketika Hutan Ditebang, Jantung Saya Berhenti”