“No, f****** no. Ini menjijikkan banget!” pekik Minerva saat merespons pertanyaan kawannya, “Pernah gak kamu membayangkan berhubungan intim dengan bias BTS-mu?”

Bulu kuduk Minerva seketika meremang, ia tak henti menutupi kedua telinga dengan telapak tangannya. Si kawan terkejut, Minerva pun ternyata demikian.

Ia bingung mengapa reaksi tubuhnya begitu keras saat mendengar pertanyaan yang sebenarnya cukup sepele dan sering terdengar di kalangan fandom idol. Dan terma Alternative Universe (AU) sangat popular di platform Reader X, Archive of Our Own, Wattpad, dan YouTube.

Minerva masih mengatur degup jantungnya. Peristiwa itu begitu menubuh hingga menjadi pemicu awal dalam proses mengenali identitasnya sebagai seorang aromantis aseksual.

“Kejadian itu 2019, tapi aku baru fit in dengan identitasku dan berani melela (mengungkapkan orientasi seksual) secara publik pada 2023,” ujarnya.

Secara definisi, aromantis aseksual adalah orientasi seksual yang sedikit atau tidak memiliki ketertarikan pada hal seksual dan romantis kepada siapa pun. Dari pengalaman Minerva, ia tidak pernah merasakan jatuh cinta, bahkan untuk sekadar membayangkan juga jauh dari imaji.

Dalam proses mengenali identitasnya, ia melakukan berbagai cara, dari menganalisis memori masa kecil hingga mencoba PDKT dengan beberapa orang.

“Aku gak punya trauma ketubuhan, bahkan orangtuaku sangat lovey dovey yang ekspresif menunjukkan kemesraannya,” katanya.

Minerva selalu menghindar saat ada orang yang datang dengan intensi romantis.

“Aku sampai install Bumble 2x loh, tapi aku hapus lagi. Kayak aku benar-benar gak bisa membayangkan menjalin romansa dengan orang lain.”

***

Tumbuh di tengah keluarga Islam konservatif membuat proses mengenali identitasnya berjalan lambat. Sebab selama ini, ia tak pernah lepas dari orangtua, lingkungan serta tafsir literal agama yang mendikte ekspresi, pikiran, dan perilakunya. Saat itu ia hanya tahu bahwa menikah dan punya anak adalah kewajiban seorang muslim.

“Jangankan soal menikah, ibuku bahkan pernah beli kaus kaki detik itu juga saat aku lupa pakai ke luar rumah,” katanya, merujuk pada aurat kaki perempuan.

Minerva menunjukkan lehernya yang dililit hijab bergaya kekinian, ia bilang dulu tampilannya tak semodis ini. Sambil terkekeh ia berkata, ini adalah hasil komprominya dengan ibu yang memaksanya tetap menggunakan hijab.

“Aku sempat lepas hijab yang panjang menutupi dada, ibuku menangis dan gak berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa gagal jadi orangtua,” kata Minerva.

Sebagai anak, ia tentu tak sampai hati melihat ibunya terisak, kemudian Minerva sepakat kembali memakai hijabnya dengan syarat urusan gaya ibunya tidak boleh ikut campur.

“Untuk hijab aja reaksi dia begitu, bagaimana kalau dia tahu aku bagian dari komunitas queer?”

Semilir angin kebebasan baru ia hirup ketika menapaki kuliah S1 jurusan Sastra Jepang. Saat itu ia mengambil mata kuliah wajib “Filsafat dan Pemikiran Modern” serta mata kuliah pilihan “Filsafat Islam.” Pengalaman mengenyam dua mata kuliah itu membuat matanya terbuka lebar; dunia tak selebar daun kelor.

“Ternyata Islam gak melulu soal siksa neraka seperti yang selama ini aku tahu. Bahkan dengan tegas Islam merangkul keberagaman gender.”

Selepas lulus dan bekerja selama 2,5 tahun, ia kembali melanjutkan studi ke jenjang magister. Ia mantap mengambil jurusan Kajian Gender di Universitas Indonesia. “Aku gak menyangka akan menemukan diriku dalam Ilmu Gender ini, karena aku pure tertarik karena relevan dengan budaya populer yang aku sukai,” lanjutnya.

Tapi, imbuhnya, “tentu orangtuaku gak semudah itu mengizinkan aku mengambil jurusan ini. Sebab ia tahu, feminisme erat kaitannya dengan LGBTIQ+, jadi ia sempat mewanti-wanti.”

“Mba, kamu jangan jadi feminis yang kebablasan (mendukung LGBTIQ+) ya,” kata Minerva menirukan kalimat ibunya.

“Dari kalimat itu aku sadar, kelak aku tak mungkin melela pada keluarga.”

Sederet buku dan lagu bertema aromantis maupun aseksual seperti Ace: What Asexuality Reveals About Desire, Society, and the Meaning of Sex (Angela Chen), Loveless (Alice Oseman), Breast and Egg (Meiko Kawakami), dan lagu Love Parade (Day6) habis ia lahap. “Setelah itu aku menangis, karakter dalam buku dan lirik lagu itu benar-benar memvalidasi perasaanku.”

Berbekal bacaan dan refleksi diri yang panjang, Minerva kemudian ingin mendengar pendapat dua kawannya yang feminis dan queer tentang orientasinya. Namun, alih-alih mendapat afirmasi, ternyata mereka malah mempertanyakan kevalidan orientasi seksualnya.

“Ah elu mah belum ketemu orang yang tepat aja, itu fase doang.”

“Lu belum membuka diri kali?”

Minerva kecewa. Mereka yang ia kenal punya bekal pemahaman gender justru jadi aktor pertama yang menginvalidasi orientasinya. Padahal saat mereka bercerita tentang euforia pengalaman romantis dan seksual, Minerva berusaha mendengarkan meski tak nyaman dan kehabisan energi.

Menurut Minerva, teman-teman queer-nya menganggap seksualitas sangat penting dan ini kerap membuat dirinya tidak nyaman.

“Sejak itu aku merasa menjadi minoritas bahkan di komunitas queer itu sendiri.”

Di kala dunia tak memahaminya, Minerva kembali pada tafsir inklusif agama Islam yang menjadi ruang amannya.

Pahit manis pergumulan panjangnya menemukan identitas telah membawanya pada sebuah keberanian untuk menciptakan ruang idealnya sendiri. Ia secara radikal mengubah makna cinta romantis dan seksual menjadi bentuk-bentuk lain seperti mencintai diri sendiri, menghargai persahabatan, relasi platonik antarsesama manusia bahkan hewan, tumbuhan, dll.

“I’m so proud to be aro ace,” katanya, merujuk aro ace sebagai sebutan populer untuk aseksualitas.

Melayani Tuhan Tak Harus di Mimbar Gereja

“Sembuhlah, bertobatlah dalam nama Yesus Kristus,” ujar seorang pendeta seraya menuangkan minyak pengurapan di kepala Arisdo Gonzalez (26).

Dalam mata yang terpejam, ia berusaha meyakini perkataan pendeta tetapi di saat yang sama suara hatinya berteriak sama lantangnya, “Kamu gak akan pernah berubah, ini adalah separuh dirimu.”

Selepas peristiwa itu, Arisdo ke luar ruangan pendeta. Hatinya bertanya, “Tuhan, mengapa engkau menciptakanku sebagai gay?”

Arisdo kecil tumbuh di keluarga Kristen konservatif, belum lagi secara adat, ia adalah putra Batak yang mengemban marga. Tubuhnya yang feminin sejak kecil dipaksa orangtuanya bermain bola di lapangan, padahal ia lebih nyaman bermain karet atau boneka kertas bersama teman-teman perempuannya.

“Kalau ketahuan sudah pasti aku dimaki dan habis dipukuli,” ucapnya.

Pukulan hingga pengurapan terbukti tak mengubah orientasinya, hatinya tetap berdesir saat melihat laki-laki idaman di hadapannya. Aku bingung, imbuh Arisdo, dari yang awalnya sadar gak suka perempuan semakin dewasa malah semakin suka laki-laki.

Meski memori buruk akan gereja terpatri di hatinya tetapi mimpi menjadi pendeta yang ia rawat sejak kecil terus tumbuh. Dengan dukungan penuh dari keluarga, ia mendaftar di sebuah sekolah teologi di Medan, tapi karena pendaftaran tutup, ia beralih ke Jakarta.

Pertama kali memasuki dunia perkuliahan, ia terperanjat saat melihat acara International Consultation on Church and Homophobia yang diselenggarakan kampusnya. Hatinya membatin, “Astaga, kampus apa ini? Kok banyak cong di sini?” katanya sambil tergelak.

Barulah di kemudian hari ia tahu kampus ini memang merangkul dan mengakui keberagaman gender. “Ini kayak jalan Tuhan yang menuntun aku ke sini, belajar teologi sambil mengenali identitasku.”

Nilai konservatif yang selama ini terinternalisasi dalam dirinya perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Hal yang selama ini ia dianggap berdosa, kini diakui bahkan dipelajari secara formal. Mendiang Pdt. (Em.) Drs. Stephen Suleeman dosen teologi cum penulis buku “Siapakah Sesamaku? Pergumulan Teologi dengan Isu-Isu Keadilan Gender” dan “Changing Hearts and Minds: Queer Identities in Religions and Cultures” menggagas konferensi ini untuk mendorong pendeta dan calon pendeta mengakui keberagaman gender. Bahkan pendeta Stephen juga yang memilihkan Arisdo tempat magang di sebuah lembaga HIV.

Pengalaman belajar dan berinteraksi dengan pendeta yang ramah gender memupuk rasa percaya dirinya hingga ia dikenal sebagai penari liturgis. “Aku memang senang menari, jadi aku menari liturgis di kampus sampai pernah ke Myanmar,” ceritanya bungah.

Seiring berjalannya waktu, Arisdo kian pede tampil sebagai dirinya sendiri bahkan pernah mengenakan pakaian feminin ke kampus. Ia tahu pasti kawan-kawannya terkejut, tapi dirinya sengaja “mengganggu” mereka agar kelak tak kaget saat bertemu jemaat dengan ragam ekspresi.

Perkuliahan berjalan menyenangkan meski beban studi cukup menguras energinya. Saat akhir perkuliahan, ia merangkum refleksi spiritualnya sebagai umat Kristiani dan identitasnya sebagai queer melalui skripsi berjudul “Siapakah yang Dapat Memahami Allah: Peziarah Hidup Seorang Gay dalam Meratapi Realitas dan Merayakan Kehidupan.”

Namun, dunia ideal yang ia pelajari di kampus ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan di lembaga gereja. Selepas lulus, ia ditolak gereja tempatnya bernaung, mereka tak mau menerima Arisdo yang telah melela secara publik sebagai seorang gay.

“Rasanya duniaku runtuh seketika.”

Bak sudah jatuh tertimpa tangga, setelah kejadian itu, grup chatting keluarga besarnya dihebohkan dengan video podcast dirinya yang melela sebagai gay. Di acara arisan marga, Arisdo tak sanggup membendung air matanya.

“Pilihannya cuma dua, bulan depan kamu dinikahkan sama perempuan atau angkat kaki dari rumah ini,” bentak ayahnya, diikuti suara tangis ibu dan anggota keluarga lainnya.

Sebagai anak, hatinya hancur lebur. Namun, dengan sisa tenaga yang ada, ia tegas menolak. “Perempuan juga punya hak memilih pasangannya, aku gak mau menjadikannya objek,” ucap Arisdo bergetar.

“Hari itu aku diusir dari rumah padahal uang di saku tinggal goceng.”

Dengan selembar uang lecek itu ia meninggalkan rumah menuju pelukan kawan-kawan komunitas queer. Mereka yang akhirnya membantu Arisdo kuat bertahan hingga sejauh ini.

Tinggal sendiri di perantauan membuat rasa sepi tak terelakkan. Beruntung, ada Ajo, seekor kucing liar yang setia menemaninya, “Kadang aku merasa dia kayak ngerti gitu kalau aku lagi sedih.”

Meski perjalanan hidupnya begitu nelangsa tapi Arisdo tak pernah menyesali keputusannya hari itu. Ia percaya, Tuhan selalu beserta di mana pun kakinya melangkah. Tatkala hatinya remuk redam, kisah Yesus Kristus yang setia melayani orang-orang tertindas membuatnya kembali derana.

Ia kemudian tiba pada sebuah kesimpulan: melayani tak harus di mimbar gereja, “Di komunitas HIV pun, aku niatkan untuk melayani Tuhan.”

Kala gereja dan keluarga menolak kehadirannya, Arisdo tetap percaya, selalu ada tangan Tuhan yang merangkul tubuh dan mengobati luka hatinya. Altar kecil di sudut kamarnya menjadi oase iman, satu-satunya ruang aman tanpa penghakiman.

“Aku membangun mimbarku sendiri di ruang privatku,” pungkasnya penuh harapan.

Ikhtiar Para Sekutu

Diskriminasi tersebut kian langgeng dipelihara melalui peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain seperti peraturan daerah, surat keputusan kepala daerah, hingga RUU Penyiaran.

Belum lagi ormas, partai, dan produk budaya yang semakin mencederai eksistensi mereka sebagai manusia. Sengkarut stigma itu membuat mereka hidup dalam perasaan bersalah, tak pantas beragama dan beribadah, tak layak mengakses surga.

Kasus intoleransi beragama tak hanya dirasakan pemeluk agama minoritas tetapi juga umat beragama dengan keragaman identitas gender. Identitas dan ekspresi gender, orientasi seksual, dan karakteristik seks, dipandang tak sesuai dengan konstruksi masyarakat terhadap cisgender, heteronormatif, biner, dan seksual. Masyarakat kerap melabeli mereka amoral, ateis, sakit, dan pendosa.

Menurut Bhikkhu Dhammavijayo Mahāthera (56), akar dari segala kebencian tersebut adalah ketidaktahuan, kebodohan, dan keserakahan manusia yang gagal mengelola pikirannya.

“Musuh yang sebenarnya itu ada di dalam diri sendiri dan harus kita taklukan. Kalau tidak, ya kebodohan seperti itu akan terus dianggap benar,” ucapnya.

Ia menambahkan, ajaran Buddha tidak pernah memusingkan ragam identitas gender manusia. Sebab di megahnya jagat semesta, semua makhluk hidup punya posisi yang setara dan berhak meraih kebahagiaan.

Ia lantas mengandaikan tubuh manusia seperti onderdil kendaran yang jika dipreteli, maka kita tak akan tahu pasti mana yang merk A dan B. Begitu pula dengan ragam identitas gender manusia yang bernilai sama dan indah; tak satupun menjadi hina atau salah karena identitas gendernya.

“Yang membedakan hanyalah kepandaian mengolah pikiran agar selalu sadar. Jangan sampai sampah-sampah negatif memenuhi pikiran dan memimpin tindakan kita,” sambungnya.

Untuk meraih kebahagiaan, ajaran Buddha mengajak manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sebab karma baik dan karma buruk akan berbalik pada diri kita.

Senada dengan bhikku yang tegas menjelaskan posisi queer dalam agama Buddha, Gus Aan Anshori (48) juga giat berikhtiar untuk menyiarkan tafsir Islam inklusif.

Menurutnya, Islam yang sering muncul ke permukaan adalah tafsir yang berpotensi mendiskriminasi mereka yang dianggap liyan. Ia melihat ada salah satu tafsir yang menggambarkan penerimaan Islam pada keberagaman gender.

Dalam buku Tafsir Progresif Islam dan Kristen tentang Keberagaman Gender, disusun Yayasan GAYa NUSANTARA (YGN) dengan editor Amar Alfikar (2020), dosa yang dilakukan oleh kaum Sodom sebenarnya berakar pada sikap merendahkan (abuse), kasar (hard-heartedness), penghinaan terhadap pendatang (insult to the traveler), dan perlakuan tak menyenangkan pada mereka yang membutuhkan (inhospitality to the needy).

“Maka jelas bukan karena homoseksualitasnya,” tegasnya.

Sebagai cendekiawan muslim cis-heteroseksual, keberpihakan itu tentu tak datang begitu saja. Sebelum membawa pesan inklusi dalam ceramahnya, ia bahkan mengaku sempat menjadi homophobic.

“Saya berusaha membaca dan bergaul sampai bertransisi jadi lebih toleran. Kuncinya sebenarnya berkomunikasi dengan mereka, itu yang bikin stigma luntur dan empati berkembang.”

Menjadi sekutu ternyata sama berisikonya, ia pun menghadapi tuduhan hingga ancaman dari kelompok intoleran selama mengkhotbahkan inklusivitas.

“Sering sekali bahkan sesama NU pun juga ada aja yang kontra. Tapi gak apa-apa saya malah senang, mereka terganggu dan mau membuka dialog. Bukan saya yang harus “sembuh” tapi pemahaman mereka yang justru harus saya sembuhkan.”

Belasan tahun terlibat dalam syiar Islam inklusif membuat ia memetakan level toleransi warga Jawa Timur pada isu queer.

Pertama, konservatif dari apapun agamanya: kampanye queer itu melawan takdir Tuhan. Kedua, moderat (1) yakni, cara pandangnya konservatif tapi memilih diam, tapi kelompok ini akan merespons aktif naik ke permukaan kalau ada demonstratif gue hajar. Ketiga, moderat (2) yang relatif tercerahkan, “Oke mereka salah tapi tidak perlu dipersekusi.” Keempat, progresif yang sudah tuntas dalam pikiran tentang queer sebagai bagian dari keberagaman gender.

Dari empat level itu, Gus Aan berharap semua pemuka agama lambat laun menuju angka empat, menjadi sekutu yang berikhtiar menerima keberagaman gender manusia.

Semua Makhluk Hidup Berhak Bahagia

Bertahun-tahun hidup dalam rasa sesal dan berdosa membuat Nara (30) tak lagi nyaman beribadah. Barisan ayat dalam kitab suci seketika menjelma menjadi visualisasi siksa neraka yang nyata. Bak memakan buah simalakama; semakin beribadah, dirinya semakin merasa berdosa. Nara merasa dua identitasnya sebagai gay dan Muslim tak dapat bersanding harmonis.

Dalam perjalanan spiritualnya, ajaran Buddha yang menekankan pada kesadaran dan tanggung jawab penuh atas diri sendiri membebaskan Nara dari dogma soal dosa sehubungan dengan identitas dan orientasi seksual.

“Aku mengenal ajaran Buddha dari seorang kawan tujuh tahun lalu. Perasaan berdosa itu lama-lama hilang, aku berhenti menyalahkan Tuhan dan orang sekitar,” ungkapnya.

Sama seperti Minerva yang hidup di keluarga konservatif, Nara pun tak akan pernah melela identitasnya sebagai gay, apalagi sekarang berpindah keyakinan. “Gak mungkin kalau itu, cukup orang terdekat terpercaya saja yang tau identitasku sekarang.”

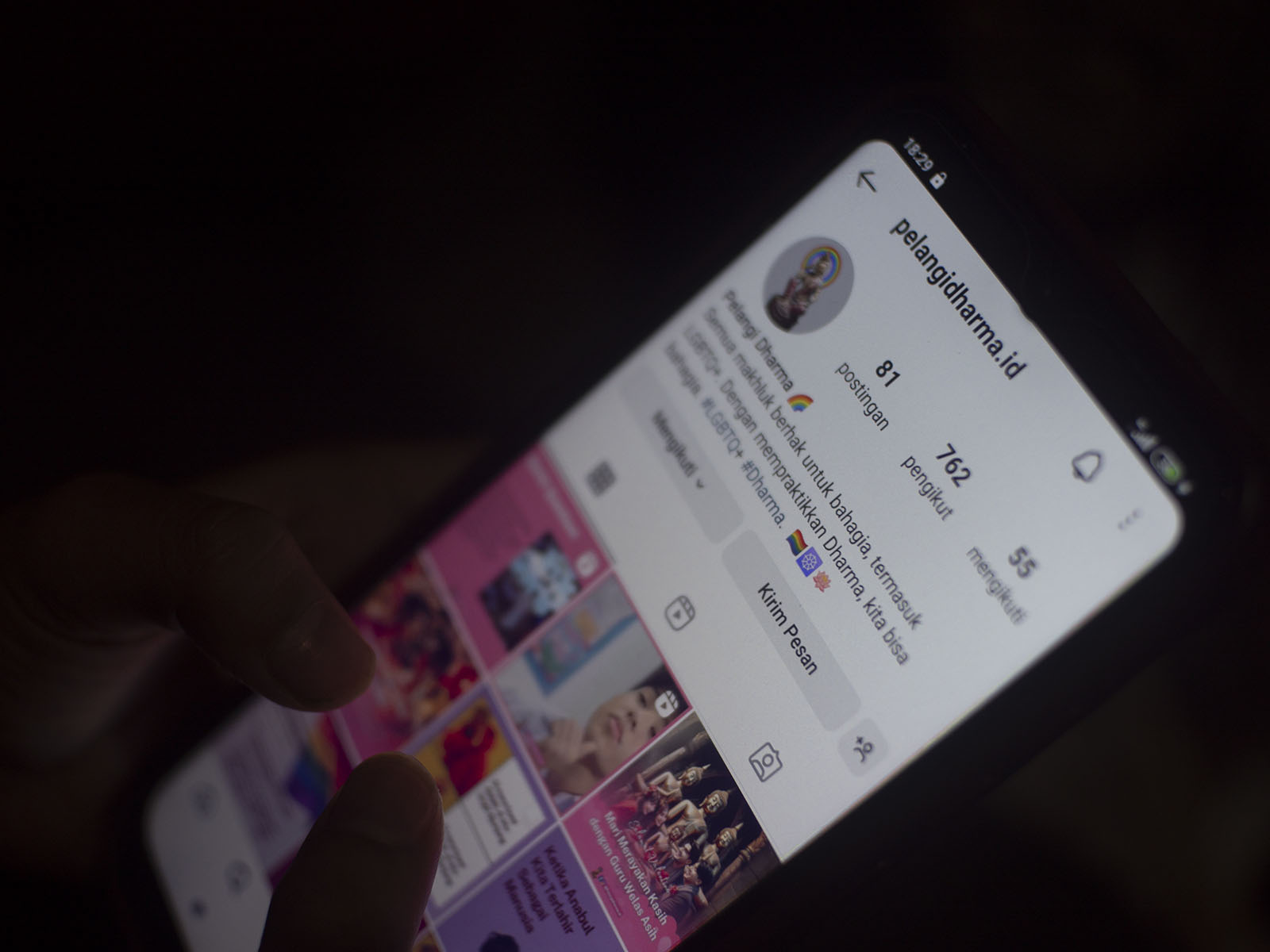

Perjalanan menapaki keimanan baru membuat ia bertemu kawan-kawan sefrekuensi yang gelisah akan identitas/orientasi gender dan meminati ajaran Buddha. Jadilah pada 2021, ia dan beberapa kawannya mendirikan Pelangi Dharma, sebuah platform terbuka untuk siapa saja, dan tidak harus penganut Buddha, yang ingin mengembangkan nilai spiritualitasnya.

“Semua manusia apa pun ragam identitas dan orientasi seksualnya dianggap setara, sama-sama ingin bahagia dan gak mau menderita.”

Meski ajaran Buddha menerima keberagaman gender namun, ternyata tak semua memahami implementasi nilai welas asih, termasuk pengguna internet.

“Konten LGBT berkedok agama, udah jelas-jelas agama melarang.”

“LGBT itu penyakit, masih aja dibela.”

Nara dan kawan-kawannya merespons santai dan memilih tak bereaksi negatif. Dengan sabar, mereka membalas satu per satu komentar dengan kalimat, “Terima kasih, semoga semua makhluk hidup berbahagia.”

“Aku melihat justru yang kontra dari angkatan boomer ya, kalau yang muda-muda justru lebih terbuka dan santai. Mungkin di vihara juga gitu ya, kalau aku pribadi lebih nyaman beribadah di rumah,” katanya.

Pelangi Dharma melalui postingannya yang mengafirmasi identitas queer dalam perspektif Buddha membuat beberapa orang merasa tercerahkan. Nara menerima beberapa DM yang mengucapkan rasa terima kasih, Pelangi Dharma telah menjadi support system yang menyuarakan kegelisahannya.

***

Lucky (46) tak pernah melupakan momen melela pertamanya sebagai seorang transpuan. Anak bungsu dari delapan bersaudara ini lahir di tengah keluarga Jawa moderat bersyukur tak mengalami penolakan dari keluarga. Hanya saudaranya meminta Lucky berjanji untuk tidak boleh jadi transpuan yang turun ke jalan.

“Bahkan bapakku dengan bangga ngenalin anak-anaknya ke teman kerjanya di pabrik gula. Ini loh, anakku lengkap, ada yang laki-laki, perempuan, dan waria,” seloroh Lucky.

Lucky bercerita, ia lahir dari ibunya yang menerima sebuah mukjizat. Kala itu sang ibu divonis gagal jantung, bahkan dokter berani memprediksi usianya hanya tinggal hitungan hari. Bagai telur di ujung tanduk, dengan kaki yang lumpuh, ibunya hanya bisa berserah diri hingga datang seorang tetangga yang ingin mendoakannya.

“Ibu Kani namanya, ia bilang saya gak ada niat mengkristenkan ya. Saya hanya ingin mendoakan kamu. Setelah didoakan malamnya ibuku mimpi ketemu laki-laki berjubah seperti Yesus, besoknya ia dinyatakan sembuh dan bisa jalan lagi,” cerita Lucky.

Sejak itu, ibu, bapak, dan beberapa saudara Lucky berpindah keyakinan menjadi Kristiani. Bahkan sang ibu memutuskan mantap menjadi seorang pendeta. Orangtuanya juga percaya Lucky anak pembawa berkat.

“Karena setelah ibu sembuh, ekonomi keluarga kami membaik, dan aku seperti anak terang istilahnya,” katanya.

Mungkin karena itu, imbuh Lucky, orangtua dan saudara-saudariku menerima aku apa adanya. Penerimaan itu kemudian ia artikan sebagai rasa tanggung jawab untuk hidup mandiri dari penghasilannya sendiri. Di luar profesinya sebagai pekerja seks dan penari pertunjukkan kabaret, ia pernah tercatat sebagai petugas lapangan sosialisasi pencegahan HIV Fatayat Nahdlatul Ulama, dan sekretaris Waria Malang Peduli AIDS (WAMARAPA).

“Tapi sekarang sudah pensiun, biarlah gantian yang muda-muda belajar turun ke lapangan,” kata Lucky.

Selama bergelut dalam isu pencegahan HIV, ia mencatat demografi transpuan di Malang Raya mulai dari jumlah hingga ragam profesi.

“Rata-rata berprofesi sebagai pekerja seks, seniman ludruk, orang salon, dan ngamen di jalan. Jumlahnya sekitar 351 orang,” katanya.

Dalam kerja-kerja pencegahan HIV di lapangan, Lucky intens mengedukasi mereka untuk selalu pakai pengaman.

Dalam tiga tahun terakhir, Dinas Kesehatan Malang mencatat kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan, yakni: 329 (2021), 482 (2022), dan 460 (2023), angka tersebut meliputi ibu hamil, pasien TBC, dan pekerja seks, pengguna jarum suntik, dan transpuan.

Sejak melela sebagai transpuan, Lucky mengaku tak setaat dulu. Saat masih usia sekolah ia rajin ke gereja untuk kebaktian dan mengikuti sekolah minggu namun, perlahan tenggelam dalam gemerlap duniawi. “Rasanya aku seperti domba yang hilang.”

Lucky tak pernah lupa satu pada momen penting yang menguatkan sisi spiritualnya. Saat malam mulai larut, ia bekerja sebagai pekerja seks di jalan, tiba-tiba ia dibawa oleh seorang preman paling ditakuti di Surabaya. Jantungnya tak berhenti berpacu, batinnya berbisik, “Tuhan semoga aku tidak dijahati dan bisa pulang ke rumah dengan selamat.”

Berselang beberapa menit setelah berserah dalam doa, preman itu mengantarnya pulang, memberi uang bahkan menasihatinya,

“Pokoknya gue gak mau lihat lu di tempat itu lagi. Jangan turun ke jalan lagi, inget!”

Hati Lucky seketika mencelos, ia tak menyangka preman itu mengingatkannya pada sebuah janji pada saudaranya setelah ia melela pada keluarga. Ia merasa Sang Pencipta sedang menegurnya lewat preman itu.

“Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan dombanya yang hilang.”

Reportase ini adalah bagian dari liputan kolaborasi #AgamaUntukSemua bersama Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) yang terlaksana atas dukungan Koalisi #RawatHakDasarKita dan Embassy of Canada to Indonesia, di Jakarta.

*Untuk alasan keamanan, sebagian narasumber dalam artikel ini menggunakan nama samaran.

Mawa Kresna, Devina Heriyanto, dan Nurdiyansah Dalidjo turut berkontribusi dalam penyuntingan artikel ini.