Di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, para santriwati hormat dan patuh dengan Sang Kyai dan Nyai, tetapi punya kebebasan untuk berargumen, bernegosiasi, dan berdiskusi. Gevi Noviyanti merekam keseharian mereka melalui surat yang dituliskan para santriwati tentang pengalaman menimba ilmu di balik tembok pesantren.

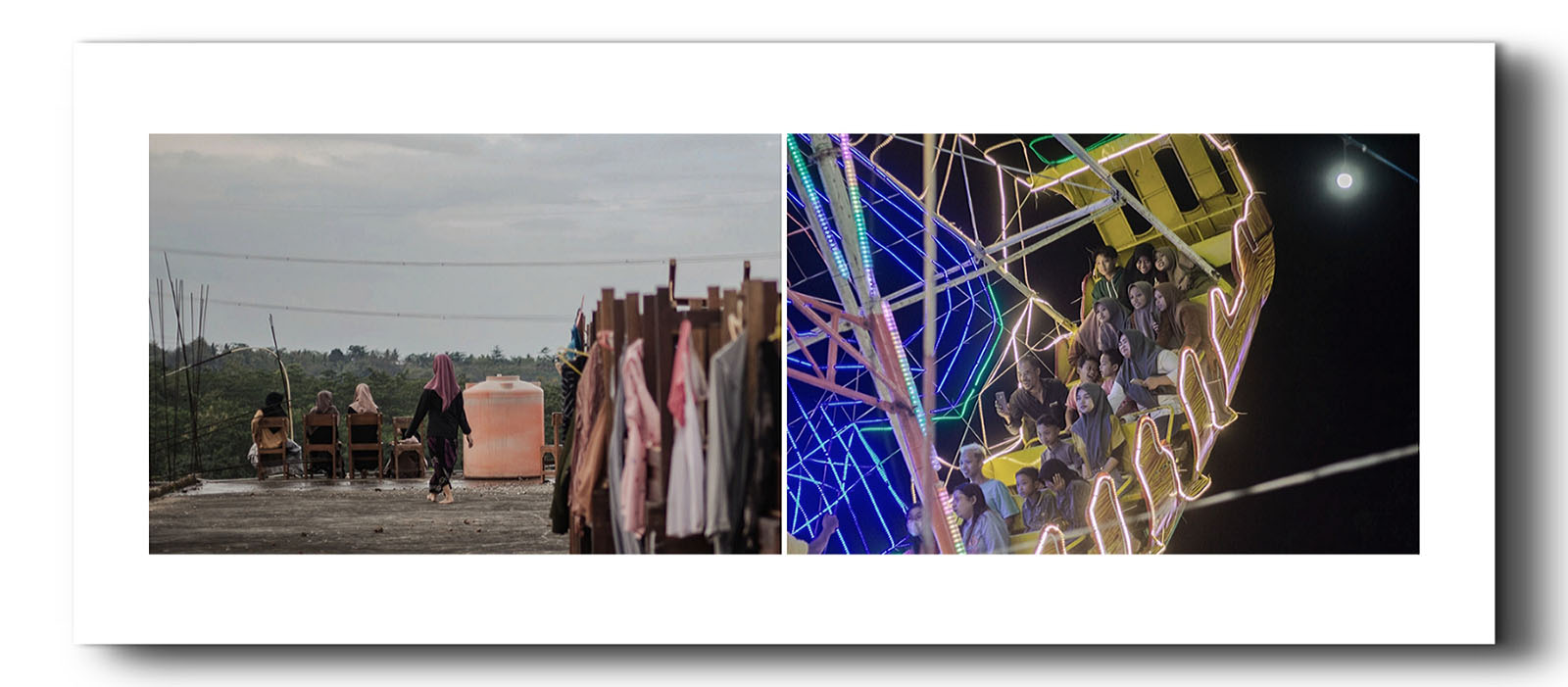

Irama musik dangdut sayup terdengar dari arah pasar malam lapangan Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Bianglala, aneka jajanan, dan lampu warna-warni turut mewarnai kemeriahan pada satu malam pada bulan November, tahun lalu itu.

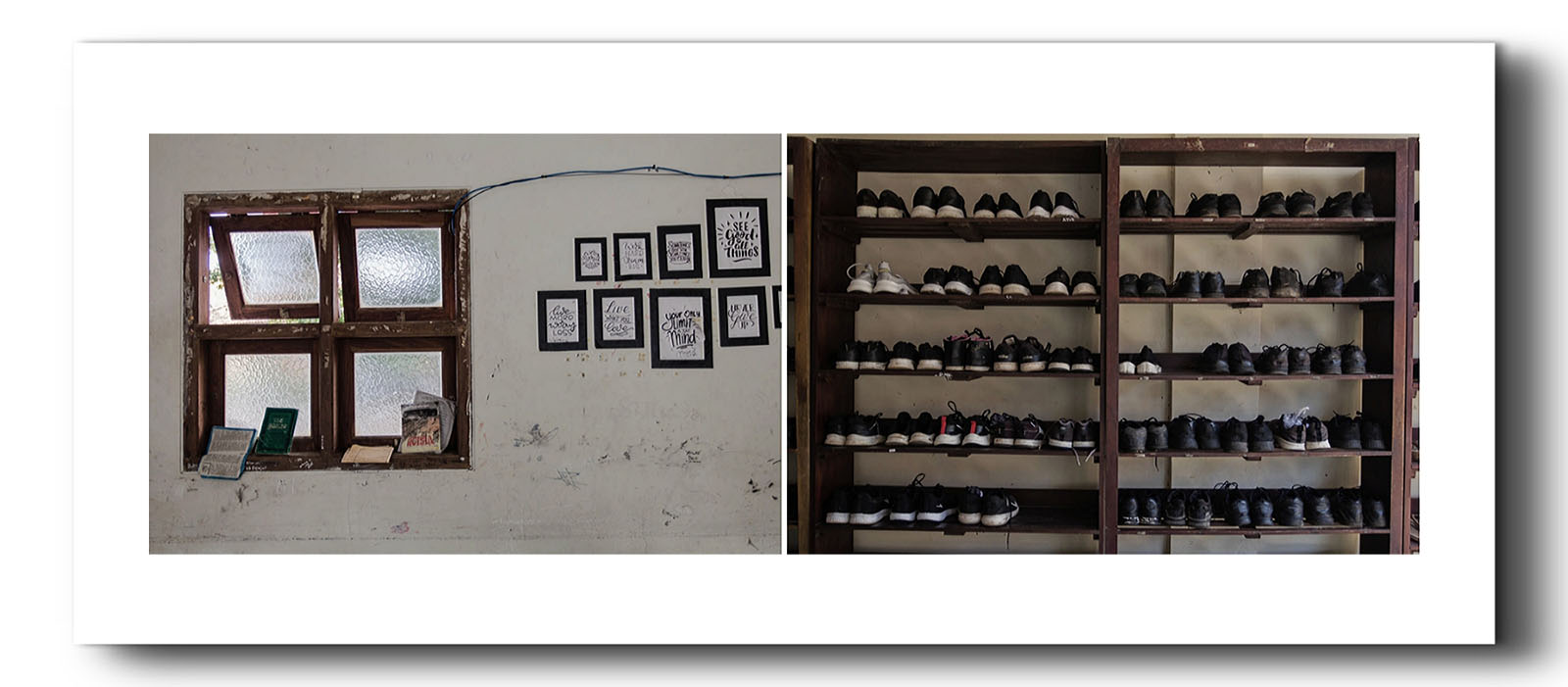

Dari kejauhan, keriaan itu turut diam-diam dinikmati para santriwati muda Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari Joglo dari atas bangunan sekolah yang belum jadi.

“Yah (ayah), boleh, ya, ke pasar malem abis bersihin bagian sini?” bujuk Anjani, salah satu santriwati pengurus kebersihan pondok saat bernegosiasi dengan Kyai Nuruddin Amin, sang pimpinan pondok.

“Ya, boleh,” jawab pria yang kerap disapa Gus Nur itu.

Izin itu seolah melepas dahaga para santriwati yang selama berbulan-bulan sebelumnya mempersiapkan pondok pesantren mereka sebagai tuan rumah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II. Wajah-wajah lelah berubah sumringah seketika mendengar jawaban sang Kyai.

Seusai salat Magrib, mereka bergegas mengunjungi pasar malam. Para santriwati menembus hiruk pikuk warga dengan mengenakan jas almamater yang wajib digunakan saat pergi keluar dari area pesantren.

Meski diberi kelonggaran untuk bermain, mereka tetap memiliki jam malam yang harus dipatuhi. Sebelum jam 10, para santriwati sudah harus kembali ke pondok.

Relasi para perempuan santri dengan pemimpin dan pengurus pesantren tak selalu kaku. Para santriwati patuh dan menghormati para guru, tetapi tak sungkan bernegosiasi, berdialog, atau bahkan mengajukan argumen. Iklim positif yang perlu dipelihara di tengah kasus dominasi pimpinan pesantren yang membuat santriwati berada pada posisi rentan.

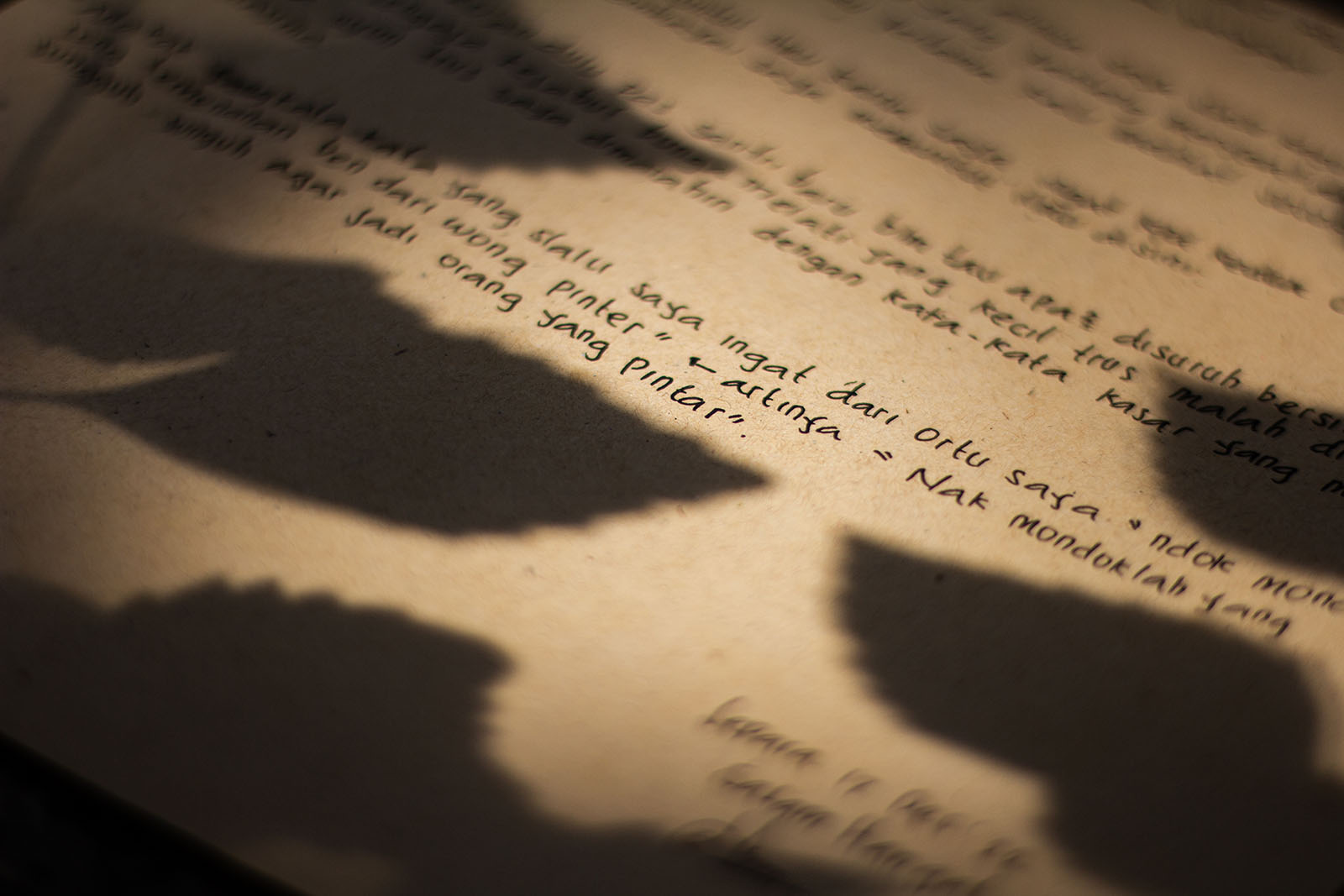

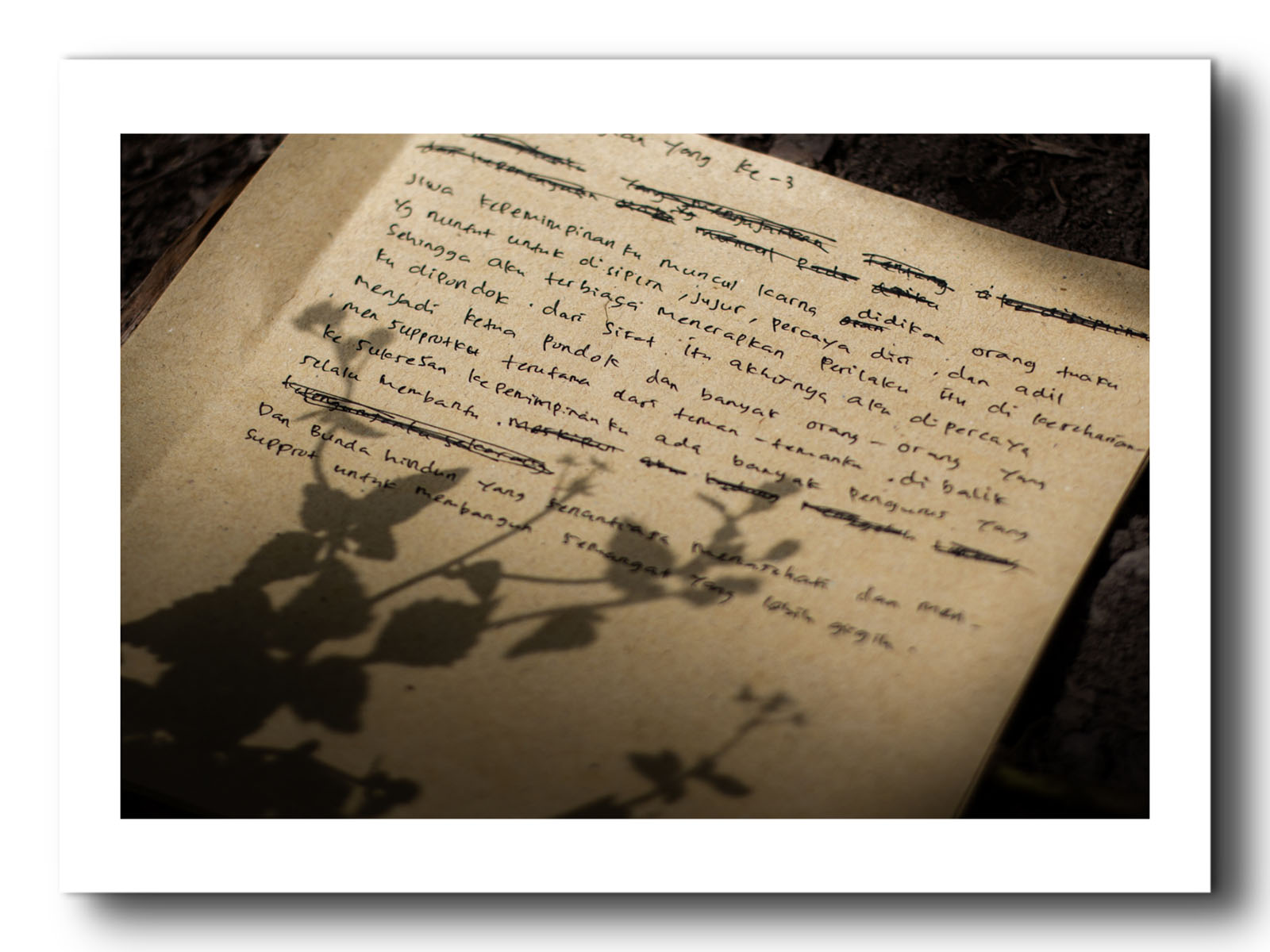

“Kadang, kalau aku lagi putek buanget karena ada masalah banyak, solusinya pinjam motor pondok terus izin sama pengurus lain pergi ke toko beli sabun kebersihan padahal nggak. Muter-muter Bangsri biar fresh pikirannya meskipun sedikit,” ungkap Tasya, dalam tulisan suratnya.

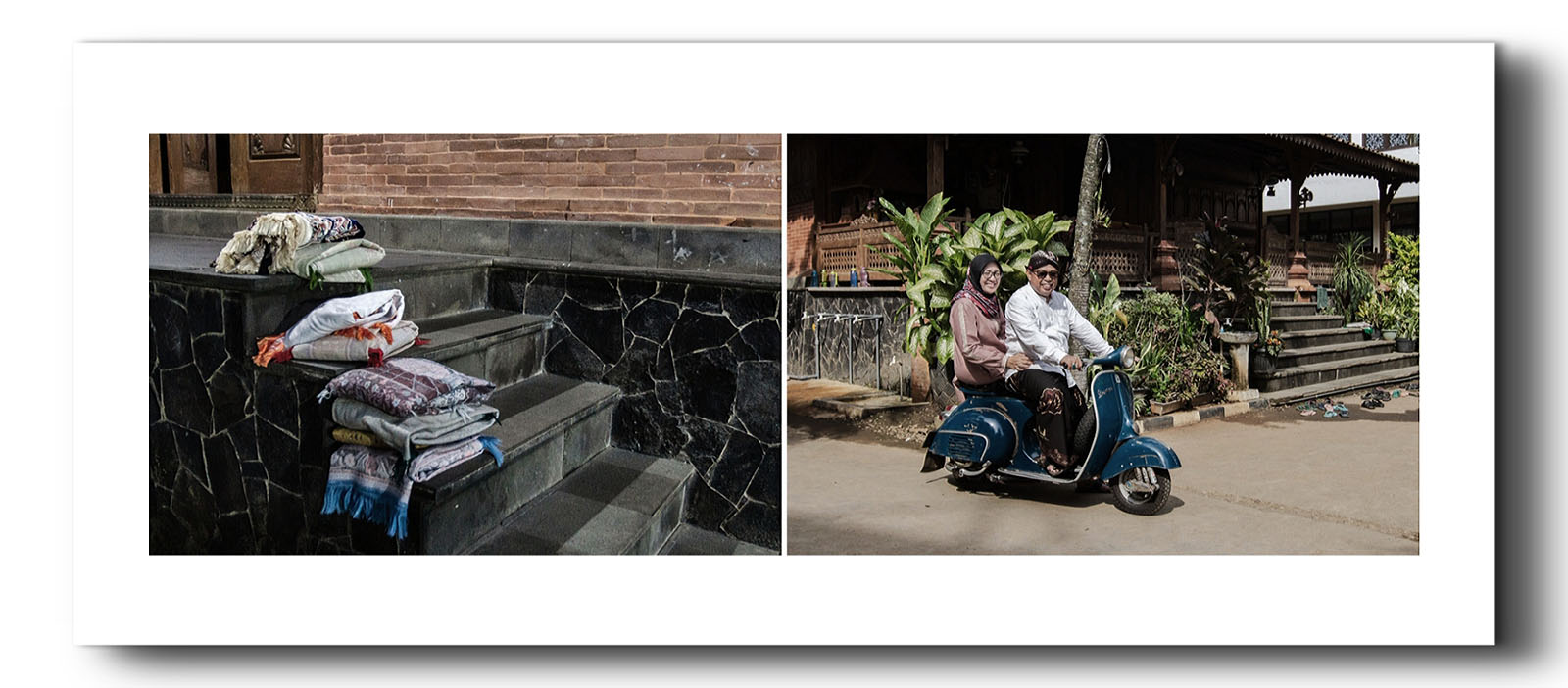

Para santriwati di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari Joglo ini memanggil pimpinan pondok, Nyai Hindun Anisah dan Kyai Nuruddin Amin, dengan ‘Bunda’ dan ‘Ayah.’ Panggilan yang menggambarkan relasi anak – orangtua ini sedikit banyak mereduksi kecanggungan dalam hierarki hubungan guru – murid atau kyai/nyai – santri yang biasanya kental di lingkungan pesantren.

Tak banyak cerita-cerita sukses atau kisah-kisah inspiratif terkait pesantren terdengar dari perspektif perempuan santri. Jika ada berita tentang santriwati, umumnya hal itu karena mereka berposisi sebagai korban.

“Ketika aku baca banyak sekali kasus kekerasan seksual, aku merasa memang di pesantren itu ada hal yang harus dibongkar. Apakah itu soal relasi antara kyai, nyai, dan para santri,” ujar Iva Misbah, seorang santriwati peserta KUPI II.

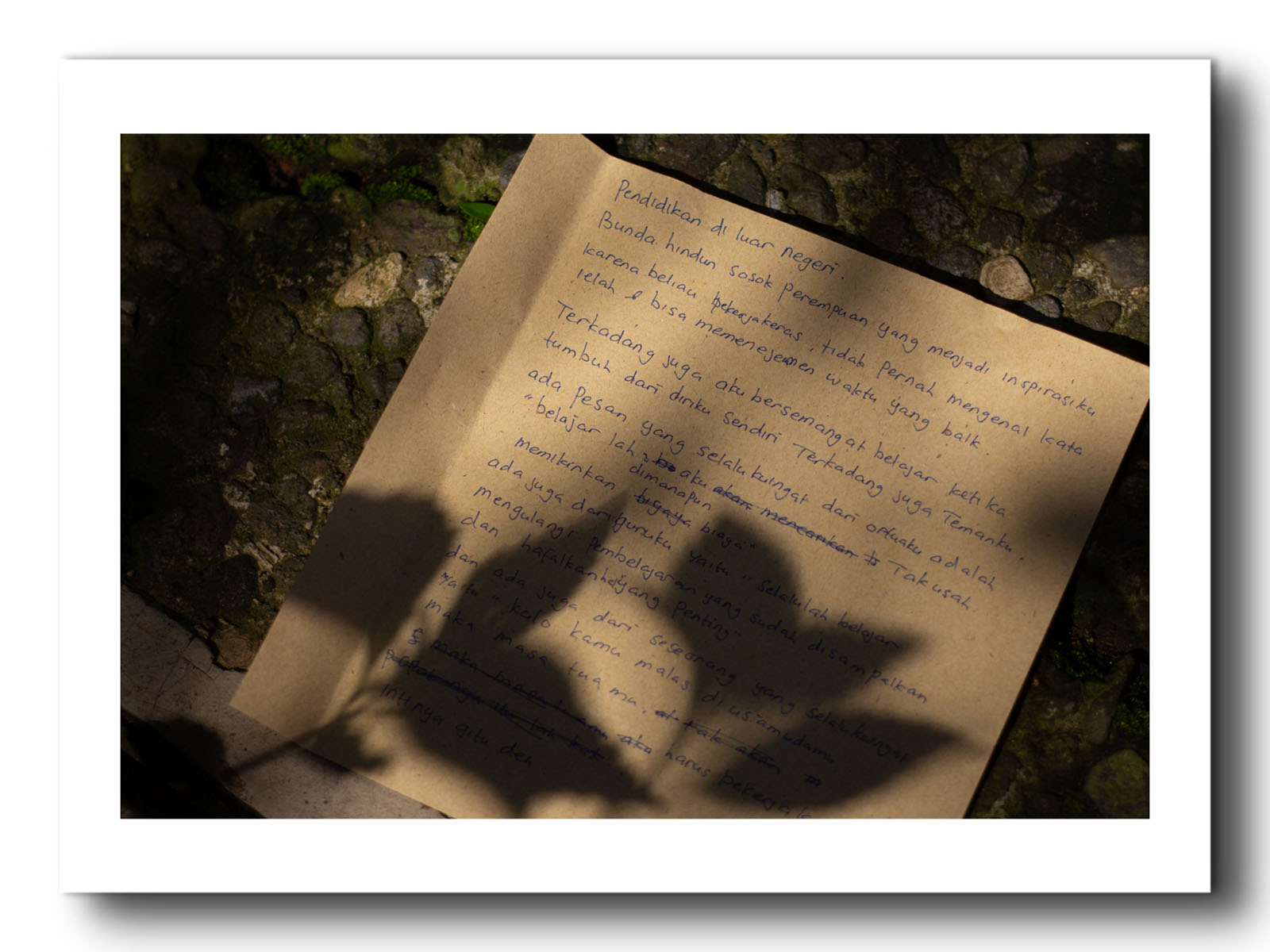

Sosok Nyai Hindun dan Gus Nur menjadi salah satu alasan KUPI II dilaksanakan di pondok pesantren asuhan mereka. Visi misi KUPI sejalan dengan apa yang mereka bagikan pada para santri didikannya dan terapkan di keseharian, terutama soal kesadaraan atas kesetaraan hak perempuan dan laki-laki. Nyai Hindun secara sadar meneruskan perjuangan para ulama wanita yang memperjuangkan hak-hak dasar perempuan.

“Beliau selalu mengajarkan bahwa setiap perempuan itu sama haknya dengan laki-laki. Kenapa begitu? Karena apapun hal yang dilakukan laki-laki, perempuan juga bisa,” kisah Affa, dalam suratnya.

“Biasanya bunda juga dawuh gini, kepemimpinan tidak harus laki-laki, nduk. Perempuan bisa,” tulisnya lagi.

Di Jepara, lebih dari 100 tahun lalu, R.A. Kartini pernah hidup dalam pingitan, dikungkung tembok-tembok fisik dan nilai-nilai yang menahannya bebas bergerak. Tapi tembok-tembok itu tak sanggup menutup rapat suaranya. Ia rajin bersurat mencurahkan refleksi dan pemikirannya sebagai perempuan di tengah pusaran nilai adat dan agama kepada kawannya di negeri seberang.

Kini, masih di Jepara, para santri perempuan pun memiliki ruang pergerakan yang terbilang terbatas. Namun, dalam ruang itu mereka masih berkesempatan mencurahkan kapasitas untuk memilih apa yang mereka inginkan, kerjakan, dan tekuni dalam keseharian. Kerentanan emosional sebagai insan muda tak terhindarkan, tetapi tembok pondok tak menghalangi mereka bertumbuh serta memiliki harapan dan cita-cita.

“Saya ingin menjadi guru, ingin memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang. Tidak memandang itu siapa, yang penting ikhlas dalam menjadi guru akan menjadi berkah dalam hidup,” tulis Maya, dalam suratnya.