Kalimantan Timur, provinsi tempat Ibu Kota Negara berada, adalah salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia. Kawasan hijau seperti Taman Nasional Kutai (TNK) telah ditetapkan sebagai area kunci biodiversitas (Key Biodiversity Areas/KBA).

Namun, status ini belum menjamin perlindungan hukum yang memadai.

Dari 1,1 juta hektare KBA, hanya 25 persennya berada di kawasan konservasi, dan 16 persen lainnya di hutan lindung. Sementara sisanya berada di area yang rawan alih fungsi lahan.

Ancaman terbesar bagi ekosistem Kalimantan Timur masih berasal dari ekspansi besar-besaran pertambangan batubara. Provinsi ini menyimpan cadangan batubara terbesar di Indonesia, sekitar 11,59 miliar ton atau 38 persen dari total nasional.

Studi Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) bertajuk, “Krisis Biodiversitas dan Iklim di Era Transisi Energi: Studi Kasus Tambang Batubara Kalimantan Timur”, mencatat hingga Januari 2025, terdapat 310 konsesi tambang seluas 1,5 juta hektare, dengan 29 persen berada di kawasan hutan, termasuk 55.561 hektare hutan primer. Banyak dari konsesi ini tumpang tindih dengan wilayah KBA dan kawasan konservasi.

—

Jufri (50) masih mengenang masa ketika kakao menjadi komoditas andalan, saat air Sungai Teluk Pandan belum tercemar dan kehidupan petani terasa lebih menjanjikan. Ia adalah perantau asal Bone, Sulawesi Selatan, yang sejak bayi diboyong keluarganya menetap di Kalimantan.

Awal tahun 2000-an, ia membantu keluarganya bertani kakao. Komoditas ini pernah jadi kebanggaan masyarakat Kutai Timur. Truk-truk penuh muatan kakao kering rutin keluar masuk dari kecamatan-kecamatan sekitar Taman Nasional Kutai (TNK) seperti Teluk Pandan, Kaliorang, hingga Sangkulirang.

Menurut seorang mantan sopir pengangkut kakao, saat itu satu truk bahkan bisa membawa hingga tiga ton kakao dalam sekali jalan.

Sayang, kejayaan itu tidak lama. Tahun 2004, tanaman kakao di Desa Teluk Pandan terserang jamur. Panen gagal total. Ladang mengering, petani kelimpungan. Jufri dan keluarganya mencari cara lain untuk bertahan. Setahun kemudian, mereka membuka sawah seluas satu hektare (ha) di tepi Sungai Teluk Pandan. Masa itu, air sungai yang masih jernih menjadi andalan untuk irigasi.

Sistem irigasi pun sederhana: air sungai dialirkan langsung ke sawah. Tak perlu pompa atau selang mahal. Demi mendapatkan bantuan pupuk dan alat pertanian, Jufri membentuk Kelompok Tani Pandan Jaya bersama 22 petani lain. Mereka mengelola 17 ha sawah dan memanen padi dua kali setahun. Hasilnya cukup. Dari 0,5 ha sawah, Jufri bisa memanen hingga 360 kilogram (kg) padi kering sekali panen.

“Kalau menanam padi, hasilnya bisa kami makan. Tidak perlu beli beras,” kata Jufri.

Tapi, cobaan datang lagi pada 2015. Air Sungai Teluk Pandan tiba-tiba tak lagi jernih. Warnanya mulai kemerahan. Setiap kali hujan deras, air meluap, menggenangi sawah dan merusak tanaman. Dua tahun berselang, kondisi semakin memburuk. Lumpur bercampur air hujan merembes ke lahan pertanian.

Produksi padi Jufri anjlok hingga tinggal 70 kg dari setengah ha sawah atau merosot hampir 80 persennya.

Untuk pertama kalinya, ia harus membeli beras.

Satu per satu petani menyerah. Pada tahun 2016, terdapat 27 kelompok tani aktif dengan 624 anggota di Kecamatan Teluk Pandan. Tercatat pula 1.275 pekerja di sektor perkebunan, dari karet, kelapa, kopi, hingga kakao. Tapi sejak 2017, tren menurun. Luas lahan panen menyusut. Pilihan tanaman pangan kian terbatas.

Para petani menjual sawahnya kepada pendatang yang membuka kebun sawit. Praktis dan menguntungkan, kata mereka. Kini, hanya Jufri yang tersisa sebagai petani padi di kelompoknya. Ia memilih tetap bertahan, bukan karena hasilnya besar, tapi karena keyakinan dan warisan budaya.

“Orang Bone itu selalu bersawah,” katanya.

Sementara itu, kondisi lingkungan di sekitarnya semakin gersang. Hutan di sekitar daerah aliran Sungai Teluk Pandan perlahan lenyap. Citra satelit menunjukkan, selama periode 2017-2024, pembukaan lahan semakin masif. Tutupan hutan yang dulu menjaga sumber air kini berubah menjadi ladang dan kebun. Akibatnya, tiap musim hujan, banjir kecil mulai jadi hal biasa.

Tanaman cabe milik warga sering gagal panen. Warga terpaksa membangun tanggul sendiri di ujung sungai untuk menyelamatkan tanamannya.

***

Di tengah cobaan yang bertubi-tubi menimpa petani, jauh di hulu, di jantung kawasan TNK, muncul ancaman baru: konsesi tambang milik PT Tambang Damai dengan luas mencapai 24.391 ha.

Meski hingga kini aktivitas pertambangan belum terlihat nyata, kekhawatiran warga sudah membayangi. Mereka tahu, jika tambang itu mulai beroperasi, bukan hanya hutan yang hilang, tapi juga satu-satunya sumber air.

Air Sungai Teluk Pandan sudah tak layak diminum. Bahkan di musim kemarau, warnanya tetap keruh. Untuk kebutuhan rumah tangga, warga mengandalkan sumur bor atau air isi ulang seharga Rp6.000 per galon.

“Kalau air sungai semakin parah, bisa-bisa bertani atau berkebun pun tak bisa lagi,” kata Jufri, cemas.

Peta daerah aliran sungai (DAS) menunjukkan bahwa Sungai Teluk Pandan berada dalam DAS Sanganakan yang hampir seluruh wilayah hulunya berada di dalam konsesi PT Tambang Damai.

Dengan kata lain, bila penambangan benar terjadi, tangkapan air DAS bakal terancam hilang. Apalagi, sekitar 78 persen dari luas area tambang milik Tambang Damai berada di dalam kawasan TNK. Sisanya tersebar di hutan lindung, hutan produksi, dan hanya sekitar 624 ha yang termasuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL).

Awalnya, luas konsesi Tambang Damai mencapai 97.580 ha ketika kontraknya diteken pada 1998. Namun seiring revisi perizinan dan delimitasi kawasan, wilayah konsesinya dipangkas menjadi 24.391 ha.

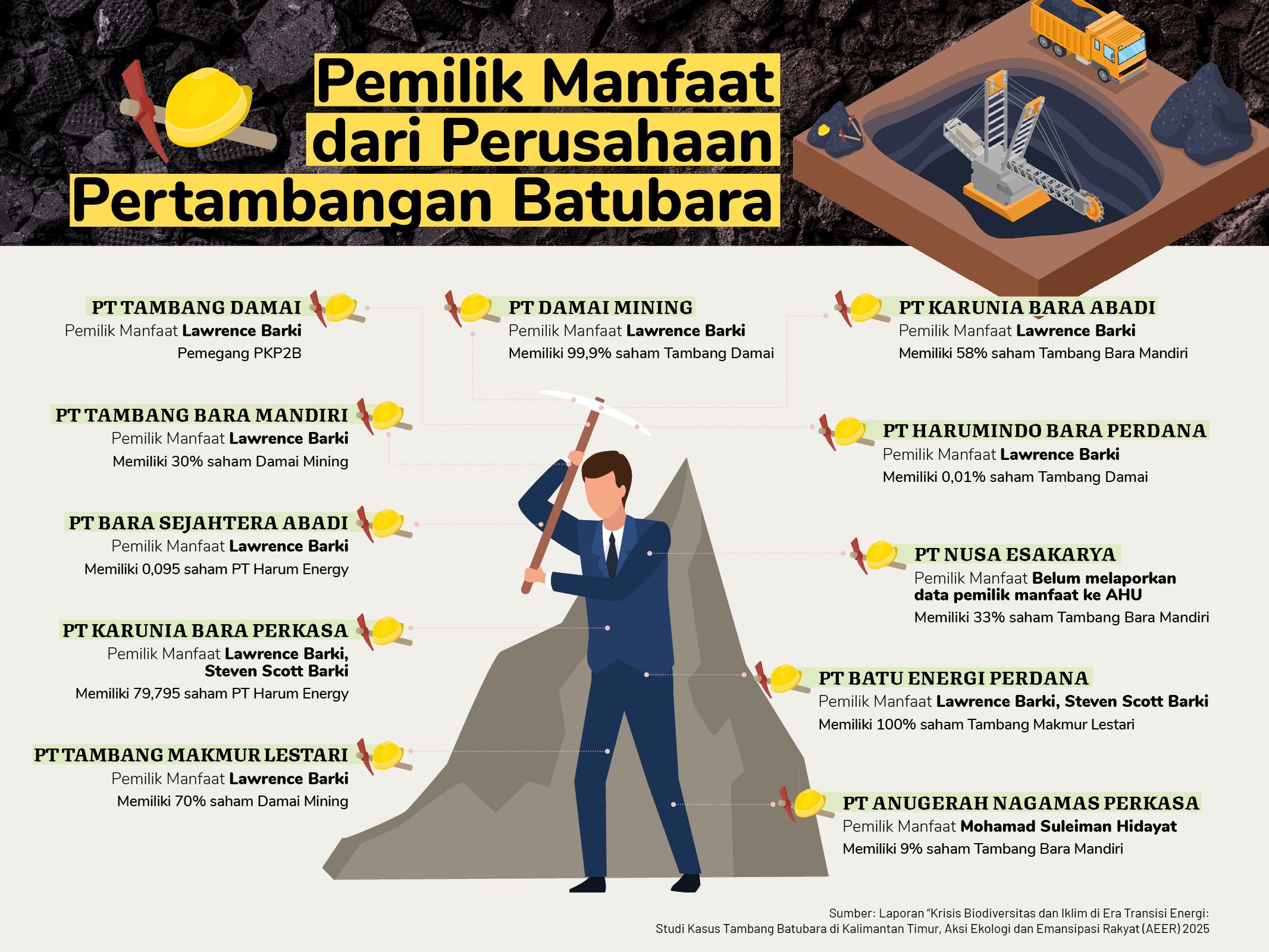

Di balik Tambang Damai, berdiri nama besar yang tak asing di dunia bisnis batubara Indonesia: keluarga Barki. Lewat struktur kepemilikan berlapis, perusahaan dikendalikan hampir sepenuhnya oleh PT Damai Mining yang mayoritas pemilik manfaatnya adalah Lawrence Barki dan Steven Scott Barki, anak dari taipan Kiki Barki, pendiri dan pengendali utama konglomerasi PT Harum Energy Tbk (HRUM).

Dalam laporan tahunan HRUM, PT Tambang Damai diakui sebagai entitas yang “berelasi” dengan personil manajemen kunci dan pemilik manfaat yang sama. Jejak kepemilikan silang melibatkan beberapa entitas lain dalam jaringan grup ini: PT Tambang Bara Mandiri, PT Tambang Makmur Lestari, PT Batu Energi Perdana, PT Harumindo Bara Perdana, PT Karunia Bara Abadi.

Semua menunjuk ke orang-orang yang sama: Lawrence dan Steven Barki.

Jaringan Harum Energy di Kalimantan Timur semakin luas dengan kehadiran tambang-tambang besar lainnya seperti PT Mahakam Sumber Jaya, PT Santan Batubara, dan PT Karya Usaha Pertiwi. Ketiga entitas ini menyumbang lebih dari 6,2 juta ton batubara sepanjang tahun 2023.

Lokasinya tersebar di Kutai Kartanegara dan Samarinda, wilayah yang secara spasial berdekatan dengan TNK.

Tambang Damai di Hulu, Indominco Mandiri di Sisi Selatan

Sejak didirikan 11 November 1988, PT Indominco Mandiri memegang kendali atas lahan seluas 24.121 ha sebagai pemegang Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang berlaku sejak tahun 1998 hingga 2028. Wilayah konsesinya membentang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Timur, termasuk sebuah desa kecil bernama Desa Suka Rahmat.

Desa ini berada di Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur. Letaknya persis bersebelahan dari area ekspansi tambang batubara PT Indominco Mandiri. Meskipun secara administratif berada di luar TNK, desa ini berbatasan langsung dengan sisi utara kawasan konservasi tersebut.

Di tengah tekanan perluasan industri tambang, warga Desa Suka Rahmat para petani memilih untuk bertahan dengan caranya sendiri. Mereka membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) dan memanfaatkan area hutan produksi untuk bertanam dan beternak. Kebun-kebun mereka dihiasi deretan pohon pisang, buah naga, ubi, singkong, hingga durian dan mangga.

Sejak 2020, mereka juga mulai membudidayakan madu kelulut alias madu dari lebah tanpa sengat. Beberapa warga bahkan membangun rumah dan pondok sederhana, menandai tekad mereka untuk hidup dekat dengan tanah yang mereka rawat.

Namun, hidup berdampingan dengan tambang bukan tanpa gangguan. Setiap kali perusahaan melakukan aktivitas blasting, dentuman ledakan menggema hingga ke rumah dan pondok-pondok warga, yang jaraknya hanya sekitar dua kilometer dari lokasi tambang.

Bukan hanya gangguan kegiatan pertambangan, aliran air dari Sungai Api-Api yang biasa dimanfaatkan warga juga rusak. Sejak 2013, Sungai Api-Api tidak lagi jernih, tidak lagi jadi tempat bermain anak-anak.

Banjir lalu melanda pada 2015, dan mencapai puncaknya pada 2020, ketika air sungai meluap hingga menutup jalan raya setinggi 50 cm. Pemerintah baru bertindak pada 2023, meninggikan jalan dan jembatan yang melintasi sungai, serta membeton beberapa bagian tepi sungai.

Air Sungai Api-Api juga tak lagi bisa digunakan langsung oleh warga. Pemerintah desa membendung aliran sungai agar lumpurnya mengendap, lalu mengalirkannya ke rumah-rumah warga. Dari 1.709 keluarga yang tinggal di desa ini, baru sekitar 400 keluarga yang mendapat akses air olahan itu. Sisanya, warga menggali sumur resapan atau menggunakan pompa untuk menarik air sungai, memasangnya dengan saringan di rumah masing-masing.

Indominco Mandiri (IMM) bukan entitas tunggal yang berdiri sendiri. Perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM), perusahaan batubara yang telah beroperasi sejak 1987 dan menjadi bagian dari Banpu Group – konglomerasi energi asal Thailand.

Secara struktural, ITM menjalankan strategi ekspansi dan integrasi vertikal melalui jaringan anak perusahaan yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Entitas seperti PT Trubaindo Coal Mining (TCM), PT Bharinto Ekatama (BEK), PT Jorong Barutama Greston (JBG), dan PT Kitadin (KTD) menjadi tulang punggung produksi batubara di berbagai blok tambang strategis.

Bersama IMM, jaringan ini menciptakan konsolidasi kontrol lahan tambang yang luas, serta dominasi atas jalur logistik dan infrastruktur energi di pulau Kalimantan.

Jejak Sejarah TNK yang Terkikis Ambisi Ekonomi

Cikal bakal TNK bermula pada masa penjajahan Belanda, ketika Ir. H. Witkamp, seorang ahli geologi, mengusulkan pembentukan kawasan hutan persediaan berdasarkan kekayaan hayati luar biasa, mulai dari badak Sumatra, orangutan, banteng, kijang, hingga beruang madu. Usulan itu akhirnya dituangkan dalam Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 3843/AZ/1934, yang menetapkan kawasan seluas 2 juta ha sebagai Wildreservaat Koetai.

Dua tahun kemudian, semangat konservasi itu ditindaklanjuti Sultan Kutai ke-20, Aji Muhammad Parikesit. Kawasan tersebut lalu diresmikan sebagai Suaka Margasatwa Kutai seluas 306.000 ha. Menurut cerita turun-temurun, wilayah ini tidak hanya menjadi tempat perlindungan satwa liar, tetapi juga menjadi arena berburu dan rekreasi keluarga kerajaan.

Namun, babak baru dimulai pasca-kemerdekaan. Pemerintah menetapkan kembali Suaka Margasatwa Kutai dengan luasan yang sama. Status ini bertahan hingga masa Orde Baru, saat paradigma pembangunan nasional mulai menempatkan konservasi sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi.

Pada 1982, kawasan ini diubah menjadi calon taman nasional berdasarkan SK Menteri Pertanian, dengan luas yang merosot menjadi 200 ribu ha. Perubahan ini menjadi sinyal awal pengikisan kawasan hutan konservasi demi kepentingan industri dan investasi.

Sebanyak 106 ribu ha lahan yang dulunya merupakan habitat satwa liar dialihfungsikan. Sekitar 60 ribu ha untuk pengembangan industri pupuk dan gas alam di pesisir timur Kalimantan, dan 46 ribu ha lagi diserahkan kepada PT Kayu Mas untuk konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH). Kawasan industri itu kemudian berkembang pesat, dan menjadi cikal bakal berdirinya Kota Bontang pada 1999.

Tak berhenti di situ, pengurangan terus terjadi. Tahun 1991, pemerintah kembali memangkas 1.371 ha kawasan TNK demi ekspansi Kota Bontang dan perluasan PT Pupuk Kaltim. SK Menteri Kehutanan No. 325/Kpts-II/1995 menetapkan luas TNK menjadi 198.629 ha. Namun angka ini tidak bertahan lama. Pada 1997, wilayah itu kembali dipangkas 25 ha. Kemudian, pada 2014, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengesahkan SK yang memangkas 5.894 ha lainnya.

Berdasarkan analisis spasial terbaru terhadap SK Menteri LHK No. 548 Tahun 2024, luas Taman Nasional Kutai kini tinggal 191.681 ha. Dalam satu dekade terakhir saja, kawasan ini menyusut lebih dari 1.000 ha.

TNK kini terbagi ke dalam tiga wilayah administratif: Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara. Namun di tengah keragaman hayati yang seharusnya dirayakan, TNK justru kini dikepung dari segala arah.

Di selatan, terdapat PT Tambang Damai dan PT Indominco Mandiri. Di utara, berdiri PT Arkara Pratama Energi dan raksasa tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC). Adapun luas konsesi KPC adalah 61.543 ha dan Arkara Pratama Energi 1.757 ha.

Apabila luas keempat tambang batubara itu digabungkan, maka porsinya setara hampir 60% luas TNK saat ini.

Di atas kertas, TNK memiliki status hukum tertinggi dalam konservasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan betapa status hukum tersebut mudah dibelokkan, dilonggarkan, bahkan diabaikan demi kelancaran investasi.

Dokumen RTRW dan SK MenLHK 548/2024 dengan jelas menegaskan bahwa aktivitas pertambangan tidak diperbolehkan di dalam taman nasional. Tetapi, hingga kini belum ada penegakan hukum yang efektif terhadap keberadaan PT Tambang Damai di kawasan TNK. Kebijakan publik tampak kalah cepat dan kalah kuat dibanding manuver korporasi.

Data pemilik manfaat (beneficial ownership) yang dirilis oleh Ditjen AHU juga semakin menguatkan dugaan adanya konsentrasi kuasa dalam segelintir tangan. Ini bukan sekadar pelanggaran tata ruang, tetapi tentang bagaimana kekuatan ekonomi mampu membengkokkan garis-garis hukum yang semestinya melindungi hutan, satwa, dan warisan hayati bangsa.

Tumpang Tindih: Area Batubara, Tutupan Hutan, dan KBA

Di Kalimantan Timur, aktivitas batubara umumnya menggunakan metode tambang terbuka (open pit mining) yang secara masif mengubah lanskap hutan menjadi kawah-kawah tandus.

Luas konsesi tambang batubara di Kalimantan Timur kini telah mencapai lebih dari 1,5 juta ha. Hampir sepertiganya atau sekitar 448 ribu ha berada dalam ekosistem hutan, termasuk 55 ribu ha hutan primer yang sejatinya menjadi kawasan perlindungan mutlak.

Konsesi tambang juga menyusup hingga ke KBA di Kalimantan Timur, kawasan-kawasan yang diakui penting secara global bagi keberlangsungan spesies.

KBA Delta Mahakam, misalnya, telah dibebani 16.726 ha izin tambang. KBA Kutai, yang juga mencakup sebagian dari TNK, tak luput dari beban serupa dengan 31.507 ha. Begitu pula KBA Samarinda–Balikpapan, Long Bangun, Sangkulirang, dan Gunung Beratus, yang masing-masing menyumbang ribuan hektare konsesi.

Deforestasi dan degradasi hutan telah mencapai titik kritis pada periode 1996 hingga 2009, saat gelombang perizinan berbasis lahan disahkan secara longgar oleh pemerintah daerah tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Tak hanya menyasar hutan produksi, perambahan juga merambah Hutan Lindung dan bahkan Hutan Konservasi, wilayah yang secara hukum seharusnya steril dari aktivitas ekstraktif.

Menurut undang-undang kehutanan, setiap aktivitas pertambangan di kawasan hutan wajib memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan dilarang menggunakan menggunakan metode tambang terbuka. Namun kenyataannya, dari 667.565 ha konsesi tambang di kawasan hutan, hanya 143.602 ha yang telah mengantongi PPKH. Sisanya, sekitar 507 ribu ha, berada dalam situasi ilegal atau tanpa izin kehutanan yang sah.

Awal tahun 2025, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan muncul. Regulasi ini mempertegas sanksi bagi perusahaan yang melakukan kegiatan tanpa PPKH: mulai dari denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara, hingga ancaman pidana jika terbukti melanggar hukum.

Dengan Perpres ini, pemerintah idealnya memiliki alat hukum yang lebih kuat untuk mengambil tindakan konkret terhadap penguasaan lahan yang tidak sah. Namun, instrumen hukum tak akan berarti jika pemerintah tidak segera menertibkan konsesi, terutama 20.234 ha tambang di hutan konservasi.

***

Gula Hutan dari Ujung Kutai

Di Desa Kandolo, Kutai Timur, hutan bukan hanya jadi latar belakang bentang alam. Desa ini berada di TNK, sebagian masuk kawasan inti, sebagian enklave. Di antara dominasi perkebunan sawit warga, juga tumbuh liar pohon-pohon aren yang tidak begitu populer hingga seorang perantau asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Syarifuddin (43), mengeruk potensinya.

Syarifuddin, yang datang ke Kandolo pada 2015, awalnya ikut bertani sawit. Pendapatannya Rp4 juta – Rp5 juta per bulan, jika harga tandan buah segar sedang bagus. Berkeluarga dan memiliki dua anak, kebutuhan hidupnya semakin meningkat.

Pasca-pandemi, Syarifuddin mulai melirik pohon-pohon aren yang dibiarkan tumbuh liar di tanah warga. Di kampung halamannya, ia biasa membantu keluarga mengolah air nira dari pohon aren menjadi gula aren.

“Kebutuhan gula aren warga Desa Kandolo ini lumayan. Untuk masak, seduh kopi, itu saja masih harus beli jauh ke luar. Saya melihat peluang itu. Belum lagi orang-orang yang lewat jalan poros, mereka bisa juga beli untuk oleh-oleh,” katanya.

Syarifuddin mulai menderes lima pohon aren. Tiap pagi ia naik pohon, menyadap nira, dan tiap sore ia kembali untuk mengolahnya menjadi gula atau tuak manis. Semua proses dilakukan bersama istrinya, dari penyaringan nira hingga mencetak gula berbentuk silinder berwarna coklat pekat.

Proses memasak air nira dan mencetaknya menjadi gula aren butuh waktu sekitar 4-6 jam. Produk gula aren ini ia jual ke tetangga dan kenalan. Ia juga menawarkannya lewat aplikasi pesan. Dengan harga Rp18.000 per gula aren berdiameter 10 cm dan tinggi 6 cm, produknya hampir selalu habis dibeli tetangga dan kenalannya.

Kini, dengan 15 pohon, sebagian milik sendiri, sebagian milik tetangga, ia mampu meraup hingga Rp10 juta per bulan. Penghasilannya ini jauh melampaui hasil dari mengelola 1 ha sawit.

“Risikonya setiap hari harus bergerak. Tidak bisa santai. Pagi menyadap nira, siang atau sore ambil, kemudian langsung memasak. Kalau ada kegiatan atau keperluan lain, terpaksa saya tinggalkan. Jadinya penghasilan pasti berkurang,” katanya.

Namun, bisnis gula aren ini juga dalam ancaman. Konsesi tambang PT Tambang Damai mencakup ribuan ha wilayah TNK dan lahan warga di Desa Kandolo. Jika eksploitasi batubara

berjalan, Sungai Kandolo yang menjadi sumber air bagi warga bisa tercemar. Pohon aren yang bergantung pada kualitas tanah dan air akan terganggu.

Kehadiran petani aren sejatinya dapat mendukung konservasi TNK yang berbatasan langsung dengan Desa Kandolo. Aren merupakan tanaman yang termasuk dalam kategori hasil hutan bukan kayu (HHBK), yang mampu tumbuh feral di hutan atau lahan yang tidak terlalu dikelola.

Inisiatif warga petani aren pun juga menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah produksi walaupun luas area kebun area tidak meningkat dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menandakan bahwa penerapan metode bertani yang baik oleh petani aren dapat meningkatkan hasil produksi mereka.

Di sisi lain, pohon aren justru punya peran konservatif yang penting. Ia menyediakan pakan alami bagi orangutan dan primata lain di TNK. Ia tumbuh tanpa banyak perawatan, menyatu dengan hutan, dan menjadi bagian dari hasil hutan bukan kayu yang bernilai. Petani seperti Syarifuddin bukan hanya menjaga sumber ekonomi, tetapi juga menjadi pelindung hutan secara tidak langsung.

Flora dan Fauna yang Ikut Terjepit Batubara

Konsesi tambang Tambang Damai yang merapat hingga ke batas kawasan konservasi TNK berpotensi menghambat proses penting dispersi dan pergerakan harian satwa liar.

Dalam ilmu ekologi, dispersi mengacu pada perilaku alami satwa untuk berpindah dari satu area ke area lain guna mencari makan, pasangan, atau wilayah jelajah baru. Selama tidak ada pembatas fisik atau ekologis yang ekstrem, satwa akan terus melakukan pergerakan ini sebagai bagian dari siklus hidupnya. Biasanya, pembatas alami berupa fitur geografis seperti sungai lebar, laut, atau punggungan pegunungan.

Satwa juga membutuhkan ruang aktivitas yang disebut wilayah jelajah (home range) untuk mencari makan, kawin, hingga berteduh. Ketika wilayah ini terganggu akibat pembukaan lahan atau aktivitas manusia seperti tambang, maka pergerakan satwa menjadi terbatas, bahkan bisa terganggu secara total.

Kondisi geografis TNK membuat kawasan ini sangat rentan terhadap gangguan dari luar. Di bagian utara, batas taman dibentuk oleh Sungai Sangatta; di timur, oleh Selat Makassar. Di bagian barat dan selatan, taman nasional tidak memiliki batas alami. Sebaliknya, batas ini hanya berupa garis lurus administratif yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi, perbukitan, dan kini, aktivitas pertambangan.

Tanpa penghalang ekologis, satwa liar dapat dengan mudah keluar-masuk kawasan. Namun jika wilayah luar taman sudah berubah menjadi konsesi tambang atau lahan terbuka, maka satwa kehilangan ruang jelajah, titik air, bahkan sumber makanannya.

Hasil observasi lapangan AEER mengungkap bahwa tutupan hutan di sebelah selatan TNK masih berupa hutan campuran tropis. Jenis tanahnya tergolong miskin hara, sehingga seluruh siklus kehidupan hutan sangat bergantung pada lapisan organik di permukaan tanah.

Kegiatan tambang yang menggali tanah, menggusur vegetasi, dan merusak topografi akan memutus siklus hara ini secara permanen. Kerusakan ini bukan hanya memperlambat pemulihan ekosistem, tapi bisa membuatnya mustahil pulih kembali.

Padahal, kawasan selatan TNK merupakan habitat penting. Warga Dayak setempat menyebut masih sering menjumpai sambar, kancil, meong congkok, kuau, macan dahan, bahkan orangutan Kalimantan di wilayah tersebut.

Pengamatan AEER pada Februari lalu juga mencatat keberadaan berbagai jenis burung langka, termasuk julang mas, cucak kuricang, seriwang tali pocong, hingga beo nias dan cica-daun (cucak hijau).

Menurut Avibase, terdapat sedikitnya 190 spesies burung di TNK, dengan 17 di antaranya masuk kategori terancam punah.

Situasi ini menunjukkan bahwa TNK sangat membutuhkan zona penyangga yang berfungsi melindungi batas taman dari tekanan luar. Sayangnya, berdasarkan kajian terkini, hanya 9 dari 530 kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki dasar hukum zona penyangga. TNK bukan salah satunya.

Contoh dari negara seperti Nepal dan India menunjukkan bahwa zona penyangga yang dikelola dengan baik bisa menciptakan keseimbangan antara pelestarian dan pemberdayaan ekonomi warga. Zona ini bisa memfasilitasi pertanian ramah lingkungan, pariwisata berbasis alam, hingga pengelolaan hasil hutan non-kayu, sekaligus menjaga pergerakan alami satwa dan integritas ekologis kawasan konservasi.

***

Studi AEER merekomendasikan pendekatan baru berupa penetapan areal preservasi berbasis ancaman dan fungsi ekologis sebagai salah satu opsi strategis penyelamatan wilayah konservasi. Wilayah-wilayah yang menunjukkan tumpang tindih paling parah antara tutupan hutan, KBA, dan konsesi tambang, seperti Kutai, blok hutan antara Samarinda dan Balikpapan, serta kawasan Sangkulirang, perlu dijadikan prioritas dalam penetapan areal preservasi.

Proses ini harus dilakukan secara partisipatif melalui prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) untuk memastikan bahwa suara masyarakat lokal menjadi bagian dari keputusan, sekaligus menghindari konflik sosial. Dalam penentuan kawasan prioritas ini, indikator ekologis seperti cadangan karbon, keragaman spesies, serta peran hidrologis kawasan juga harus dijadikan acuan utama, bukan semata pertimbangan ekonomi jangka pendek.

Langkah konkret lainnya adalah melakukan penertiban dan penciutan wilayah konsesi tambang yang berada di dalam ekosistem hutan, KBA, serta kawasan konservasi. Tercatat ada sekitar 507.610 ha konsesi tambang yang belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sebagian besar di antaranya berada di kawasan hutan dengan nilai ekologi tinggi.

Selain itu, pemerintah juga perlu menghentikan penerbitan izin baru di wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi, serta memberlakukan moratorium permanen terhadap izin tambang baru di kawasan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Wilayah-wilayah yang telah dicabut perizinannya juga sebaiknya dialihfungsikan menjadi zona perlindungan ekosistem atau area restorasi berbasis fungsi ekologis.

Studi Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) berjudul, “Krisis Biodiversitas dan Iklim di Era Transisi Energi: Studi Kasus Tambang Batubara Kalimantan Timur” bisa dibaca pada tautan ini.