Ketidakadilan untuk mendapatkan hak penguasaan dan pemanfaatan sumber agraria sering dialami masyarakat. Kebijakan politik kerap menjadi pemicu ketidakadilan itu. Sementara penanganan ketidakadilan masih jauh dari kata selesai.

Indeks rasio gini tanah di Indonesia pada tahun 2020 menyentuh 0,59 yang berarti 1 persen penduduk Indonesia menguasai 59 persen lahan, sedangkan 99 persen penduduk lainnya hanya menguasai 41 persen. Ketidakadilan yang tampak nyata ini muncul akibat paradigma menempatkan agraria hanya pada konteks ekonomi saja dan mengabaikan peran lainnya seperti fungsi sosial, politik, budaya, serta keagamaan.

Masyarakat Batulapisi Dalam di Kelurahan Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tengah merasakan ketidakadilan itu. Pembatasan wilayah yang dilakukan pemerintah mengakibatkan perubahan pengelolaan potensi hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

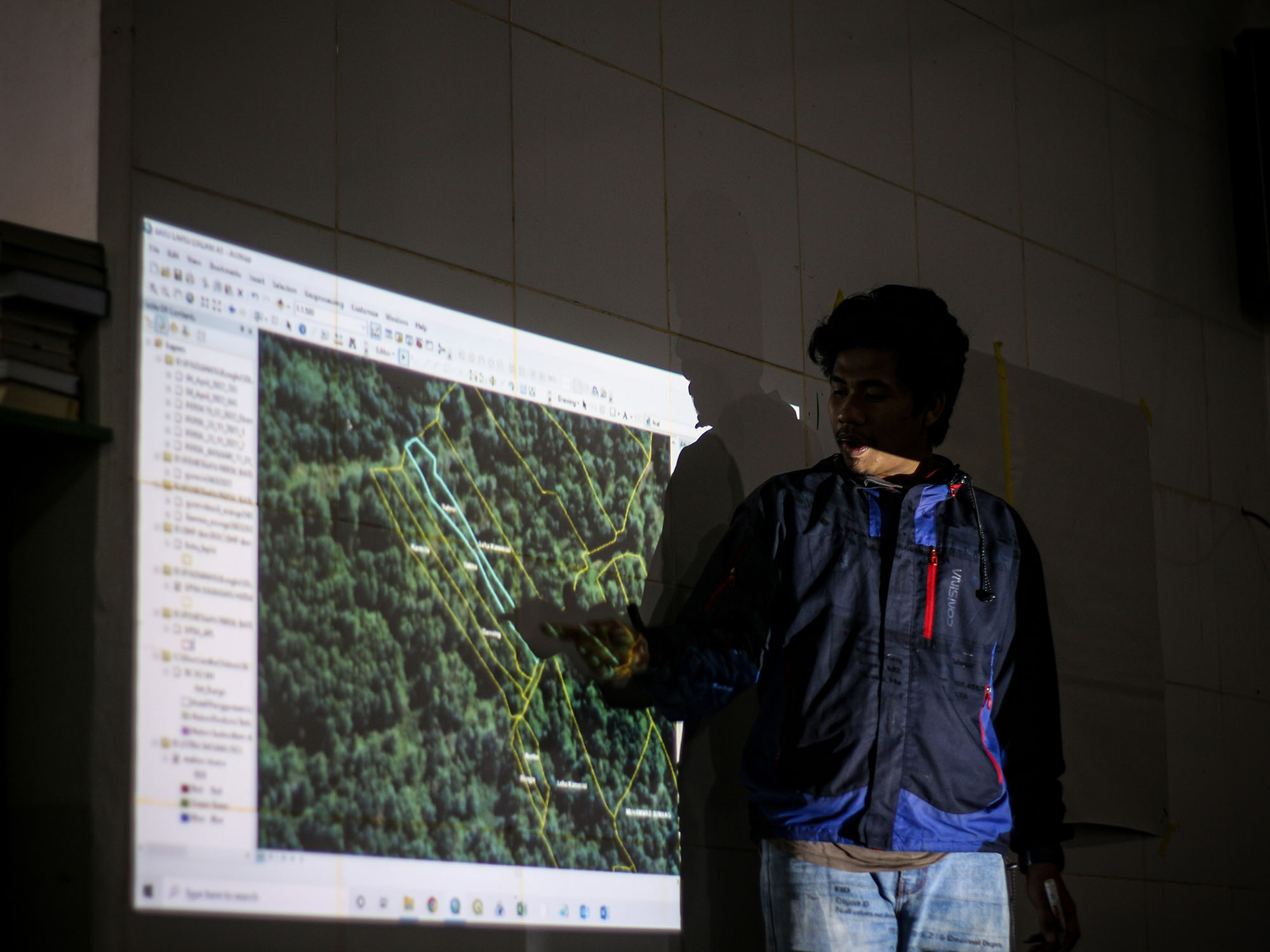

Dulu secara turun-temurun mereka dapat melakukan aktivitas berkebun di dalam hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun setelah pemerintah memasang batas wilayah kampung dengan hutan, mereka tidak dapat mengelola lagi kebun mereka yang ada di dalam hutan. Bahkan masyarakat yang memiliki kebun di pinggir hutan pun sering mendapatkan tekanan dari pihak polisi hutan karena dianggap merusak hutan.

Penanda batas wilayah antara kampung dengan kawasan hutan yang dipasang membuat masyarakat waswas akan dipenjara apabila mengelola kebunnya yang berada di luar batas kampung. Sementara itu masyarakat Batulisi Dalam tetap harus berkebun untuk memasok sayur ke Kota Makassar seperti yang telah mereka lakukan selama ini. Konflik ini berpengaruh pada tata kelola kebun mereka. Kini mereka harus bertahan hidup dengan lahan yang kian sempit.

Warga tidak tinggal diam dan menerima nasib. Sebaliknya, bersama dengan organisasi masyarakat sipil, mereka berjuang untuk mengupayakan batas-batas kampung dan reclaiming atas kebun yang beririsan dengan kawasan hutan. Mereka menggelar pertemuan rutin untuk membahas batas wilayah kampung dan memperkuat solidaritas antarwarga. Satu tujuan mereka: membebaskan gerak dan haknya dalam mengelola potensi hutan dan kampung sebagai rumah dan sumber penghidupannya.

Foto cerita ini diproduksi selama pelatihan foto yang diselenggarakan oleh Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan PannaFoto Institute, didukung oleh Kurawal Foundation pada 18 Mei-6 Juni 2022 dan dipamerkan pada Festival #panganjujur.