Kehidupan penduduk pulau yang terjepit di tengah rezim perizinan dan legalitas tanah, penggusuran ruang hidup, serta kongkalikong antara pemilik modal dan negara.

DARI PELABUHAN PAKU Anyer, bila cuaca cerah, kita bisa melihat Pulau Sangiang di tengah-tengah Selat Sunda yang terbaring tenang dan indah. Namun, ketenangan dan keindahan pulau yang tampak dari kejauhan itu berbanding terbalik dengan kehidupan penduduknya.

Sebagian luas pulau itu oleh negara diserahkan ke perusahaan swasta, 30 tahun lalu, untuk dikelola sebagai “taman wisata alam”. Dampaknya, seluruh penduduk yang bermukim di pulau tersebut, kalau bisa, disuruh pergi. Dan, kalau menolak, mereka dicari-cari untuk dipaksa mau menyerahkan tanah ulayatnya, diintimidasi, diganggu dengan invasi hewan berbisa, bahkan dipidana.

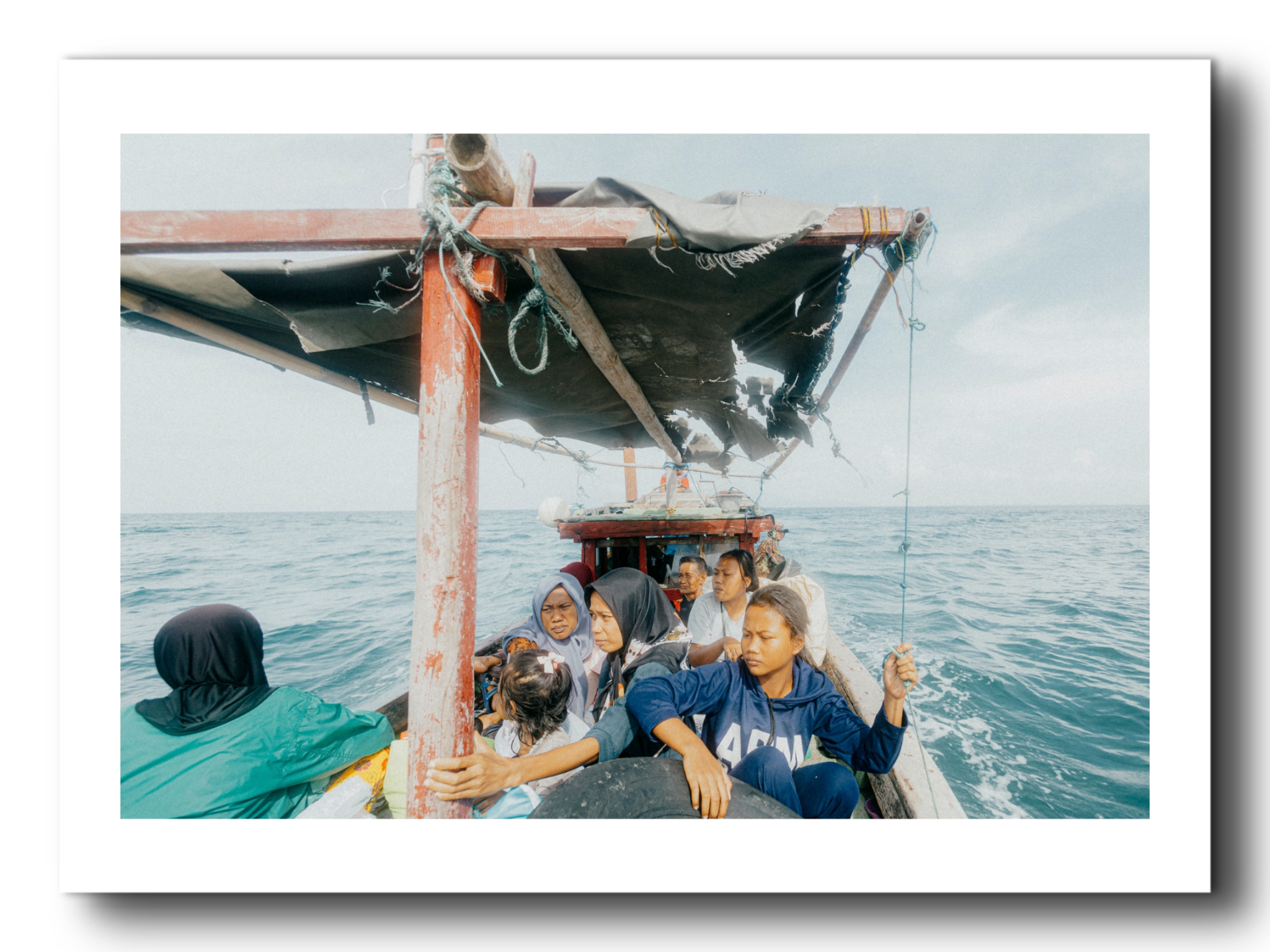

Sejak September 2022, kami datang ke pulau tersebut untuk merekam kesaksian penduduk yang sudah puluhan tahun melawan perusahaan. Kami naik perahu motor selama sekitar satu jam untuk tiba di dermaga Legon Waru, akses masuk ke pulau ini.

Seorang juru mudi bernama Uwel, pria 40 tahun berasal dari Pulau Sangiang, mengeluhkan terpal yang compang-camping di atas kepala kami akibat dikoyak badai beberapa hari lalu. “Apalah nasib,” katanya, “lebih baik duitnya buat beli beras.”

“Beberapa hari ini, ombaknya sedang tenang, tergantung jam dan anginnya. Kalau ombak lagi besar, bisa terbawa ke Labuan,” ujar seorang ibu yang memiliki dua anak usia sekolah merujuk sebuah kecamatan di Kabupaten Pandeglang, 40-an km dari Pelabuhan Paku. “Terkadang kami harus berjibaku dengan laut yang mengganas untuk menjual hasil ladang kami, dan anak kami yang bersekolah di darat.”

Kami pergi bersama para ibu dan anak-anak mereka, karena kebetulan saat itu musim libur sekolah. Anak-anak ini akan bertemu dengan U’u mereka yang menetap di pulau. U’u adalah sebutan kakek dalam bahasa Sunda. Dialek Sunda, Jawa, dan Lampung bercampur jadi satu di antara obrolan mereka. Secara administratif, Pulau Sangiang termasuk dalam wilayah Kabupaten Serang, Banten, ujung barat Pulau Jawa.

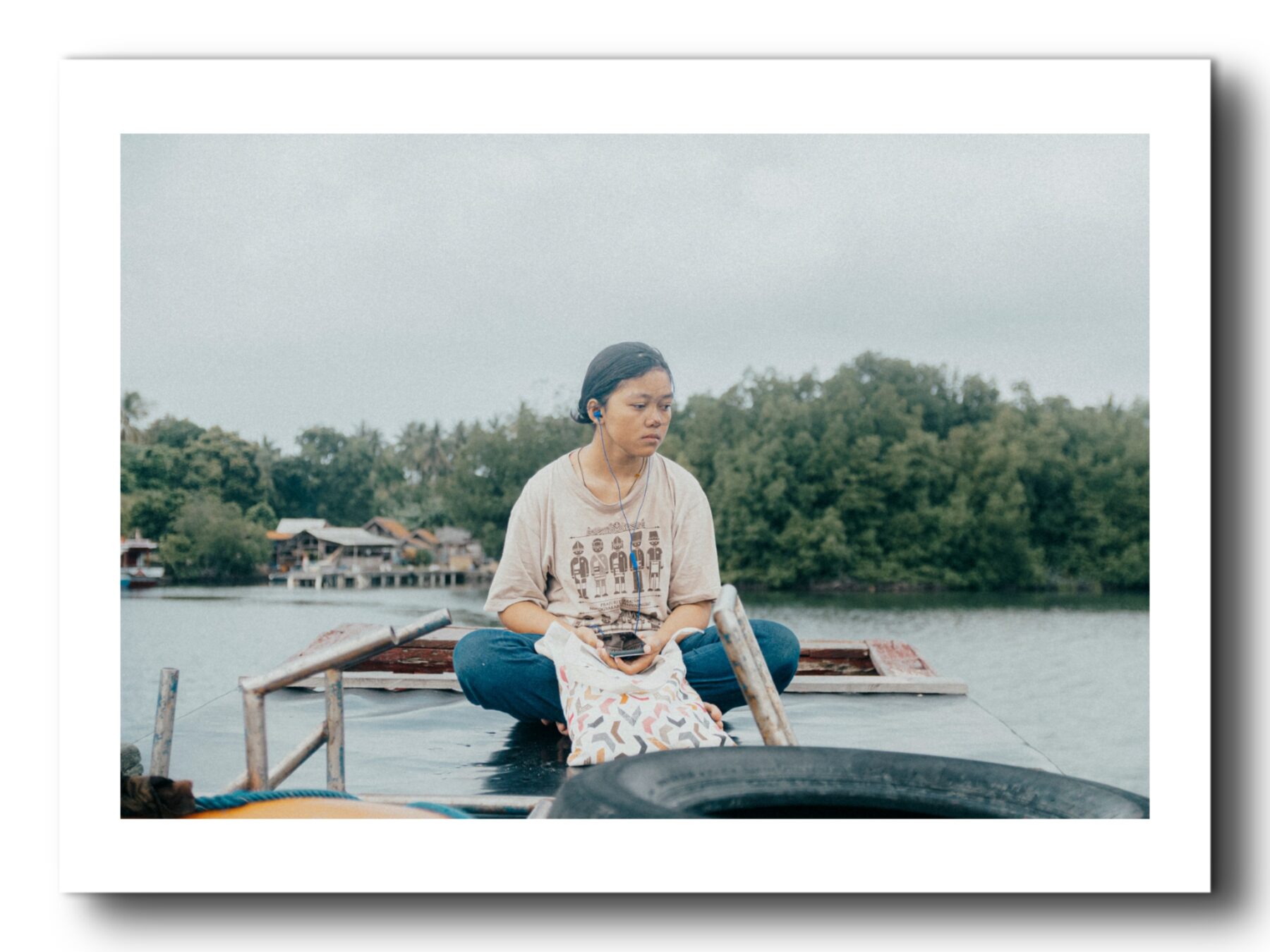

Selama puluhan tahun, dipisahkan selat, keluarga-keluarga yang punya ikatan lahir di Pulau Sangiang akan mengirimkan anak-anak mereka sekolah ke “darat”, sebutan mereka untuk Anyer. Maka, kesempatan libur sekolah adalah kesempatan warga pulau di darat untuk berkumpul di tanah kelahiran di Sangiang, bercengkerama dengan keluarga yang selama berbulan-bulan terpisah, serta kembali untuk berladang, menyemai, dan menanam hasil bumi.

Sebaliknya, di musim sekolah, para ibu akan tinggal bersama anak-anak di darat, sebab di pulau tidak ada akses pendidikan, apalagi listrik dan rumah sakit. Pada malam hari, pulau ini diselimuti penerangan sangat terbatas. Aliran listrik masing-masing rumah hanya bersumber dari aki yang terhubung panel surya yang menangkap energi matahari sepanjang siang. Sumber listrik yang sama juga dipakai untuk mengisi daya telepon genggam dan senter serta hiburan warga menonton sinetron di layar televisi.

Sebelum perahu bersauh di dermaga Legon Waru, dari kejauhan, kami terlebih dulu disambut ekskavator yang menyembul di antara deretan cemara laut di atas pasir putih. Alat berat itu berada di kawasan bernama Tembuyung di sisi timur pulau.

Ekskavator itu menandakan kehadiran PT Pondok Kalimaya Putih, perusahaan resort dan properti dari Jakarta yang dituding telah mengusik ketenangan penduduk Pulau Sangiang.

Sejarah Konflik

“Saya bingung dan takut mau mengunduh kelapa di lahan yang saya jaga keberadaannya, sekalipun di lahan tempat saya mengarit,” ujar Tajuddin. “Untuk kelapa yang jatuh di tanah saja, saya nggak berani mengambilnya, takut.”

Tajuddin adalah warga Pulau Sangiang berumur 50 tahun. Dulu ia masih bebas berkebun, tapi kini tidak bisa lagi. Hal ini terutama sejak banyak plang larangan memasuki sejumlah wilayah hutan di pulau. Kini Tajuddin harus mencari penghidupan lain dengan melaut menggunakan sampan demi mencari kepiting, cumi, dan ikan. Hasilnya kadang seadanya saja.

Aminah, nenek berumur 82 tahun, tinggal di antara dua bukit di sebuah wilayah bernama Kedondong, sebelah utara pulau. Orangtuanya telah membuka lahan dan menanam pisang, kelapa, dan padi huma sejak 1950-an, lalu mulai menetap di pulau pada 1970-an.

Kepada kami, Nenek Aminah mengenang masa lampau semasa ia terbiasa turun-naik bukit, berkumpul dengan penduduk saat ada kegiatan kampung. Dulu, kisahnya, menanam padi huma bisa mendapatkan hasil melimpah, tidak perlu membelinya ke darat, semuanya tersedia di pulau.

Ayahnya telah meninggal dan dikuburkan di pulau. “Kalau ibu masih ada di darat (Anyer). Dulu tinggal di pulau bersama bapak, sekarang sudah tidak kuat untuk naik gunung, umurnya sudah 100 tahun lebih,” ucapnya sambil mempersilakan kami menyantap singkong dan mangga hasil panen.

Sebagaimana dikisahkan turun-temurun, bagi penduduk keturunan Lampung di Banten, Pulau Sangiang dikenal sebagai “hadiah” dari kesultanan Lampung dan Banten setelah keduanya menyebarkan Islam di kawasan sekitar abad 17. Minak Sangaji, utusan dari kesultanan Lampung, menguasai Banten bagian barat, meliputi Desa Cikoneng dengan Pak Pekon (empat kampung) yakni Tegal, Bojong, Cikoneng, dan Salatuhur, lalu Ujung Kulon dan Pulau Sangiang di sebelah utara. Pasca-kemerdekaan, tanah ulayat itu tak cuma dinikmati warga keturunan suku lampung Cikoneng, melainkan juga oleh banyak pendatang dari luar desa. Mereka membuka ladang dan bermukim di pulau.

Namun, pada era pemerintahan Soeharto terutama sejak 1980-an, gelombang masalah menghantam penduduk pulau.

Mengabaikan keberadaan penduduk pulau yang saat itu berjumlah 122 keluarga, pemerintah Orde Baru menetapkan Pulau Sangiang seluas 700-an hektare sebagai kawasan cagar alam. Kemudian, pada 1991, statusnya menjadi cagar alam dan kawasan perairan di sekitarnya menjadi taman wisata alam.

Pada 1993, lewat keputusan menteri kehutanan, sebagian luas pulau itu diserahkan ke PT Pondok Kalimaya Putih dalam skema izin pengusahaan pariwisata alam. Sesuai izin negara, PT Kalimaya diberi hak guna bangunan dengan wilayah konsesi seluas 248 hektare selama 30 tahun, yang akan berakhir pada 9 Maret 2024.

Sejak itu upaya pendudukan perusahaan mulai terlihat di pulau, menurut kesaksian warga.

Sopian Sauri, biasa dipanggil penduduk pulau sebagai ‘Pak Ustaz’ atau Abah Pian berumur 48 tahun, mengisahkan pada awal tahun 1990-an itu ada permintaan pengosongan pulau melalui skema jual beli lahan warga dan pelepasan hak lahan. Lahan-lahan pulau ada yang berstatus girik, tanah negara, dan ada warga yang sudah memiliki surat pemberitahuan pajak terutang dan membayarnya setiap tahun.

Kurangnya informasi dan pengetahuan warga atas status pulau dan hak masyarakat, ujar Abah Pian, membuat mereka menyerahkan kepercayaan kepada Ketua RT saat itu untuk menandatangani surat pelepasan hak dan melakukan jual beli tanah. Diketahui Ketua RT saat itu bernama Soekanta.

Tercatat, ada 30-an dari 120-an keluarga yang melepaskan tanahnya, yang diserahkan ke Ketua RT saat itu untuk “dapat dipergunakan seperlunya”, tanpa sekalipun mendapatkan ganti rugi dari perusahaan.

“Masalah ini sudah terlalu berlarut-larut dari tahun 1993,” ujar Abah Pian. “Sampai sekarang belum juga ada titik temu.”

Kehadiran perusahaan terlihat saat ada pembangunan jembatan penghubung dari wilayah Tembuyung ke Legon Waru, yang menutup jalur masuk muara menuju dermaga. Akibatnya, perahu warga terparkir di luar.

Engkos Kosasih, pria 64 tahun yang menjabat Ketua RT sejak 1995-2022, mengisahkan saat pembangunan akses pulau oleh perusahaan, banyak rawa yang diuruk dengan pasir pantai, bukit dibom dan dikeruk dengan beko, dan pinggir laut dikeruk.

Penduduk memprotes dengan meminta jembatan ditinggikan agar kapal dan perahu warga bisa melintas. Namun, permintaan ini diabaikan dengan dijawab bahwa pondasi jembatan akan digali dan diperdalam, menurut cerita Kosasih.

Penduduk akhirnya memakai jalur masuk melewati Kedondong, menempuh perjalanan lebih jauh dan berbahaya karena masih liarnya alam Pulau Sangiang saat itu. Namun, akses ini pun ditutup oleh perusahaan. Warga marah. Jembatan di Kedondong dipotong oleh warga, sementara jembatan penghubung di Legon Waru yang dibangun perusahaan hancur dengan sendirinya akibat air pasang.

Aksi itu menyebabkan pemanggilan sejumlah warga, termasuk Kosasih, ke Polsek Anyer.

“Saat itu saya ditawari, apa mau dihukum? Mau!” kisah Kosasih. “Tapi, anak dan istri saya ikut dipenjara juga, karena mereka juga ikut berjuang.”

Alasannya, kalau dia dipenjara, dia khawatir anak dan istrinya tidak bisa makan. “Kalau kita di dalam penjara, kan, kita dikasih makan,” kata Kosasih, yang saat ini memilih tinggal bersama istrinya, Zaenab, di wilayah Pantai Sepanjang. Mereka memiliki lima anak.

Pemanggilan itu tidak berlanjut ke proses hukum. Polisi membebaskan warga Pulau Sangiang dengan dukungan tokoh masyarakat Banten.

Saat krisis moneter melanda Indonesia tahun 1997, serta terjadi perubahan politik sesudahnya, pembangunan resort terhenti. Sejenak, warga bisa hidup tenang.

Penduduk pulau merintis usaha wisata mandiri dengan membangun warung dan tempat peristirahatan di tepi Pantai Sepanjang, salah satu ikon pulau dengan keindahan matahari terbenam. Warga pun memandu pendatang ke beberapa bentang alam Pulau Sangiang seperti Goa Kelelawar, Bukit Begal, Bukit Arjuna, Saung Tungku, Bukit Harapan, dan wisata bahari Lagon Bajo dengan kecantikan terumbu karangnya.

Namun, kedamaian itu cuma sebentar. Situasi berubah pada awal tahun 2000. PT Pondok Kalimaya Putih kembali meneruskan pekerjaan yang tertunda, salah satunya membangun jalan dan sarana pendukung lain. Warga meyakini kegiatan perusahaan itu demi mengejar target izin hak guna bangunan yang akan berakhir pada 2024.

Di sisi lain, ada hak warga yang belum mendapatkan kompensasi yang layak saat mereka melepaskan lahan pada 1993.

“Setiap kali kami menanyakan batas-batas area mana yang menjadi kepemilikan perusahaan, perusahaan tidak bisa menyampaikannya. Sebaliknya, dengan berbagai cara, orang perusahaan merayu kami supaya segera mau melepas lahan,” ujar Abah Pian.

Dalam dokumen Pemerintah Kabupaten Serang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pulau Sangiang memiliki hutan mangrove seluas 200 hektare. Namun, menurut penduduk pulau, kondisi hutan bakau mengalami banyak kerusakan, akibat pembangunan resort perusahaan.

“Mereka membabat mangrove untuk membuat akses jalan tepi pantai, dibiarkan saja, sedangkan jika warga mengambil sedikit akarnya untuk keperluan kayu bakar, langsung didatangi Polhut,” ujar warga Pulau Sangiang bernama Rahmat, 65 tahun.

Persoalan lingkungan ini, dari hancurnya mangrove dan terumbu karang hingga pengerukan pasir pantai, sejalan pembangunan fasilitas wisata seperti hotel, dermaga, tempat peristirahatan, restoran, dan sebagainya oleh PT Pondok Kalimaya pernah dilaporkan kepada kementerian pada 2005. Pengaduan ini sempat menyeret Dewanto Kurniawan, saat itu Direktur Utama Pondok Kalimaya, ke proses hukum pidana. Namun, kasusnya menguap begitu saja.

Pada 2012, Kantor Pertanahan Kabupaten Serang juga sempat menetapkan kawasan yang menjadi konsesi hak guna bangunan perusahaan sebagai “tanah terlantar”. Namun, keputusan ini digugat PT Pondok Kalimaya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Gugatan itu dikabulkan dan membatalkan seluruh keputusan Kantor Pertanahan Serang.

Sengketa lahan ini juga sempat jadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2017. Intinya, saat kementerian berembuk dengan pemda, kepala dinas, legislator, camat, dan kepala desa setempat, mereka berjanji segera menyelesaikannya dengan mengutamakan “kepentingan masyarakat”. Namun, janji itu kosong belaka.

Sebaliknya, perusahaan menuding warga “menguntungkan diri sendiri” lewat usaha wisata mandiri di kawasan yang diklaim perusahaan sebagai areal konsesinya. Tudingan ini dialami warga bernama Masrijan, Lukman, dan Mardaka, yang divonis pidana empat bulan penjara tanpa ditahan pada 2019.

Hakim menolak alasan penduduk yang turun-temurun menetap di Pulau Sangiang, berkebun dan menyewakan penginapan untuk wisatawan. Hakim juga menolak alasan penduduk yang belum mendapatkan ganti rugi atas tanah yang dilepas ke perusahaan.

Dari peristiwa ini, yang kasusnya dibantu oleh tim pengacara publik, warga pulau mulai mengenal istilah “kriminalisasi.” Kejadian ini pun jadi momok bagi warga lain, salah satunya terhadap warga bernama Tajuddin yang bahkan sungkan mengambil kelapa yang jatuh dari pohon di lahan tempatnya menyemai.

“Takut dikriminalisasi,” katanya.

Menolak Keluar Pulau

Selain Nenek Aminah, saat kami datang akhir tahun lalu, ada lima belas perempuan lain yang menetap saat itu, sembilan di antaranya sudah lansia dan beranak cucu hingga cicit menghuni pulau. Mereka mengolah kebun yang hasilnya selain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari juga membantu biaya sekolah anak maupun cucu mereka di Anyer.

Suhana, umur 60 tahun, telah menetap di kawasan Tembuyung sejak 1986, yang meneruskan ladang ayahnya yang mendiami pulau sejak 1970-an. “Saya besar di pulau lalu menikah dengan suami saya, Rohman,” kisahnya. “Ibu mah tenang di sini. Enak. Makan tinggal nyari. Ada tangkil (melinjo), kelapa, pisang. Ikan dan kepiting tinggal nyari. Dari pulau, saya bisa membesarkan anak saya lima orang.”

“Untuk hal pangan, uang tidak laku di sini, karena semuanya tersedia. Untuk memasak, kami tak perlu menebang, yang butuh memperbaiki rumah atau pagar kebon, bisa membawa kayu yang terserak di pantai,” ucap Kosasih.

Kami juga bertemu dengan pasangan Turiah dan Sukri, keduanya berumur 60 dan 65 tahun. Mereka tinggal di wilayah Legon Bajo. Mereka mengolah lahan perkebunan kelapa seluas 7 ha, membentang sampai ke hutan mangrove dan pantai kecil dengan keindahan terumbu karang di pekarangan belakangan rumahnya.

Mereka bercerita belum lama ini ditawari Rp50 juta asal mau keluar dari pulau oleh orang yang mengatasnamakan perusahaan. Mereka menolak. “Di sini kami sudah hidup bertahun-tahun.”

Saemunah, janda umur 60 tahun yang tinggal di atas perbukitan wilayah Kedondong, mengisahkan telah berkali-kali didatangi petugas keamanan perusahaan agar segera mengosongkan lahannya.

Pihak perusahaan bahkan membawa anak perempuannya yang tinggal di Anyer agar mau membujuknya keluar dari pulau. “Anak saya bilang, kalau tidak diambil duitnya, bisa hangus,” katanya. Tapi, ia tetap bergeming. Anaknya kembali pulang ke Anyer bersama orang perusahaan.

“Bisa apa dengan uang Rp50 juta? Untuk membeli tanah dan membangun rumah di darat? Ya… tidak mencukupi. Saya mah betah di sini. Di darat, tidak ada yang bisa dikerjakan. Mau mencari makan di mana? Di pulau ini, untuk makan saja sudah tercukupi. Dari kelapa saja, saya bisa mencukupi kebutuhan cucu saya,” ujarnya.

Invasi Bedul

Seluruh warga pulau pernah bertemu dengan babuy atau bedul alias babi hutan. Warga memperkirakan kemunculan bedul pada 2003 saat melahap padi huma, pisang, singkong, labu, dan tanaman lain yang pernah mengisi lumbung pangan warga. Tak pernah jadi masalah sebelumnya, warga kemudian membuat pagar kayu, kawat, dan seng untuk melindungi kebunnya dari babi hutan.

Padahal satwa endemik Pulau Sangiang yang terdata dalam dokumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serang adalah monyet ekor panjang, rusa, landak, kancil, kucing bakau, biawak, buaya muara, sanca, serta ragam burung; raja udang, kuntul karang, kepodang, perkutut, dan cangak.

Adapun ular kobra dan bajing termasuk pendatang baru, tak lama sejak bedul muncul. Warga menuding invasi hewan ini sengaja disebarkan agar penduduk pulau tidak nyaman sehingga mau keluar dari pulau.

“Ibu pernah diseruduk bedul pas lagi ngebon siang-siang, sampai ibu gulat sama bedul. Saya telungkup aja, nutupin kepala, takut ditusuk sama taring,” cerita Turiyah. “Saya teriak minta tolong. Suami saya datang bawa golok, terus membacok badan bedul itu, tapi nggak mempan sekali. Setelah dua dan tiga kali, baru mati.”

‘Tanah Laut Pulau Sangiang Tidak Dijual’

Sekarang ini penduduk yang masih bertahan di pulau menghadapi semacam adu domba dan intrik dengan sanak famili yang tinggal di Anyer. Isunya bahkan ganti rugi lahan menembus Rp1 miliar.

Biro Pusat Statistik Serang per November 2022 mencatat ada 37 keluarga di Pulau Sangiang. Namun, dalam lima bulan terakhir, penduduk pulau terus-menerus dibujuk untuk keluar pulau oleh orang-orang yang mengatasnamakan perusahaan.

Selain mengajak anak di darat mendesak orangtuanya di pulau melepas lahannya, seperti terjadi pada Saemunah, pihak perusahaan juga mengajak menantu meminta mertua untuk keluar pulau; ada juga orang tua yang putus asa akan masa tuanya.

Nenek Aminah yang awalnya berkeras hati mempertahankan lahan pun hengkang pada akhir Februari 2023. Ia menjadi orang ke-9 yang keluar dari pulau.

Kini, per Maret 2023, tersisa 25 kepala keluarga yang masih bertahan, termasuk tujuh perempuan lansia, yang masih bertahan di Pulau Sangiang.

Seorang warga bercerita beberapa kali bertemu eks-warga Pulau Sangiang yang keluar pada Desember 2022. Keadaannya saat ini luntang-lantung mencari pekerjaan di kawasan Anyer. Sebab, uang Rp100 juta yang pernah diterimanya sudah mulai menipis. Ada juga eks-warga kembali ke pulau untuk mengunduh kelapa dengan alasan mendapat izin tiga kali panen dari perusahaan usai penyerahan lahan. Warga yang bertahan merasa jengkel, merasa dikhianati.

Selain itu, penduduk pulau mendengar selentingan sektor wisata mandiri ditutup aksesnya.

“Kemarin ada agen wisata yang suka bawa tamu ke Pulau Sangiang menelepon saya, bertanya apakah bisa masuk ke pulau karena ada isu bahwa tamu dilarang masuk, takut diusir,” ujar Sari, 35 tahun, generasi ketiga warga Pulau Sangiang yang biasa memandu wisatawan.

Kabar yang ia dengar, sejumlah agen wisata di Jakarta maupun Banten merasa enggan berwisata ke Pulau Sangiang demi menghindari masalah. Meski begitu, dia dan warga pulau meyakinkan para agen wisata untuk tetap berkunjung.

Betapapun tekanan itu makin gencar, setiap malam Jumat, warga Pulau Sangiang yang tersisa masih berkumpul di masjid, melantunkan doa dan berembuk untuk bertahan. Di samping masjid perlawanan itu, sebuah spanduk terpampang: “Tanah Laut Pulau Sangiang Tidak Dijual, Jika Mau Membeli, Silahkan Hubungi Tuhan”.

“Kami telah ada sebelum negara dan korporasi ada. Ada jejak sejarah dan hak ulayat kami di sini. Jika kami dipaksa keluar dari pulau ini, sama saja sejarah itu dilenyapkan,” ujar Kosasih.

* * *

Upaya Konfirmasi ke PT Pondok Kalimaya Putih

Dalam dokumen perusahaan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, PT Pondok Kalimaya Putih adalah satu kepemilikan dengan PT Taman Kota dan Greenland Perdana, kedua perusahaan properti. Mereka beralamat di perumahan kantor Green Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Project Multatuli telah berupaya mengkonfirmasi ke pihak perusahaan, lewat sambungan telepon maupun mendatangi alamat kantor perusahaan, termasuk telah menitipkan surat permintaan wawancara yang diterima resepsionis pada akhir Januari 2023. Namun, upaya konfirmasi ini tidak ditanggapi. Kami juga mengontak lima nomor telepon kantor cabang perusahaan di Cikoneng, Anyer, tapi kelima nomor itu tidak aktif. Kami juga telah mendatangi alamat rumah Direktur Utama PT Pondok Kalimaya, Charles Kurniawan, tapi penjaga rumah berkata “Pak Charles” sedang pergi ke luar negeri.

Cerita foto ini merupakan bagian dari serial #DiabaikanNegara.