Sebelum kehadiran korporasi sawit, masyarakat adat Dayak Iban tidak mengenal kemiskinan. Segala macam sumber penghidupan sepenuhnya berasal dari hutan. Sawit datang, satu per satu bencana bertandang.

FRANCISKA berusia 20 tahun ketika rumahnya dibakar habis oleh perusahaan perkebunan sawit PT Ledo Lestari pada 2010.

Bangunan rumah yang tadinya berdiri kokoh, ditopang kayu-kayu pohon belian yang keluarganya bawa dari hutan, ludes oleh api. Tak ada barang yang tersisa, termasuk perabotan rumah, pakaian, tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah, hingga sepeda anaknya.

Tinggal pakaian yang melekat di tubuh dan tiga helai baju yang saat itu sedang ia bawa yang ia bisa selamatkan.

Rumah Franciska dibakar pada malam hari ketika semua orang sedang pergi. Anak laki-lakinya yang berusia 2 tahun, saat itu batuk-batuk dan kejang hingga ia mesti dibawa ke rumah sakit di Pontianak dan diopname.

“Anak saya payah. Sampai sekarang ndak sekolah,” cerita Franciska. Perusahaan saat itu membuka lahan secara masif dengan membakar hutan. Asap dari kebakaran hutan itu berdampak ke kondisi kesehatan anaknya.

Franciska bermalam di rumah sakit. Suami Franciska jarang pulang. Ia bekerja di Malaysia.

Sepulangnya dari rumah sakit esok sore, Franciska menemukan lahannya sudah rata oleh tanah.

“Menangis saya. Sudah rata. Kayak lapangan bola.”

Franciska adalah bagian dari masyarakat adat Dayak Iban yang tinggal di Desa Semunying Jaya. Sejak 2005, warga Semunying Jaya tegas menolak kehadiran perkebunan sawit PT Ledo Lestari.

Anak perusahaan PT Duta Palma Group milik konglomerat Surya Darmadi itu datang pada 2004. Di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia itu, perusahaan menggarap lahan seluas lebih dari 20 ribu hektare (Ha) untuk menjadi perkebunan sawit.

Di tanah itu terletak tanah ulayat Masyarakat Adat Dayak Iban seluas 16 ribu Ha dan hutan adat seluas 1.420 Ha.

Warga RT 02 Desa Semunying Jaya saat itu tinggal di pinggir jalan raya. Pada 2010, perusahaan mengklaim lahan permukiman itu telah menjadi milik perusahaan. Hendak membangun areal perkebunan sawit di sana, perusahaan memaksa warga untuk relokasi. Perusahaan juga mengiming-imingi warga dengan fasilitas air bersih dan plasma.

Sebagian besar warga menolak. Mereka berdemo. Tetapi, perusahaan merespons dengan keras. Masyarakat berhadapan dengan Brimob dan TNI yang mengamankan aset perusahaan. Keluar ancaman bahwa siapapun yang menolak akan, “Berurusan dengan pemerintah.”

Tak punya pilihan lain, sebanyak 22 KK warga RT 02 mengosongkan rumah mereka dan pindah ke lokasi yang sudah perusahaan tentukan. Beberapa yang lain memutuskan untuk pindah ke luar Semunying.

Tetapi tidak dengan Franciska. Ia dengan keras kepala menolak pindah dari rumah pemberian mertuanya itu. Jika perlu, ia bisa menanam kelapa sawit sendiri di rumahnya.

Sejak 2004, perusahaan mulai menggarap lahan tanpa bersosialisasi terlebih dahulu kepada warga setempat. Warga menemukan alat-alat berat berseliweran. Mulanya mereka beralasan sedang membuka dan membangun jalan. Namun, dalam perjalanannya, perusahaan terus mengokupasi lahan, menyerobot ladang, situs-situs penting masyarakat adat, dan membakar hutan.

Sebagian kuburan tua warga Semunying Jaya kena gusur. Kebun karet, sawah, dan sayur-sayuran warga dibakar dan ditebang.

“Musim pembakaran lahan itu, lampu motor pun ndak bisa dilihat. Asap. Semua asap,” kata seorang warga.

Pada akhir 2005, warga, termasuk kepala desa saat itu, Momonus, berdemo menolak keberadaan perusahaan. Mereka mengamankan alat-alat berat milik perusahaan untuk menyetop penggusuran yang terus perusahaan lakukan.

Perusahaan bersama dengan aparat kepolisian lalu menangkap dan memenjarakan Kepala Desa Momonus beserta Wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jamaludin. Mereka ditahan di Polres Bengkayang selama sembilan hari, yaitu pada 30 Januari-7 Februari 2006, lalu menjadi tahanan kota (wajib lapor) selama 20 hari.

Perusahaan menuduh mereka telah melakukan pemerasan dan perampasan alat berat.

“Perusahaan ini kejam,” kata Momonus. Sejak demo itu, ia mengatakan, “Saya sudah tiga kali mau diculik sama preman perusahaan.”

Seorang warga bersaksi bahwa Bupati Bengkayang pertama, Jacobus Luna, pergi ke Jakarta membawa peta Kalimantan Barat, menyiapkan 1 juta Ha lahan sawit di tanah yang ia klaim, “Tidak ada permukiman.”

Sejak kedatangan perusahaan sawit, Semunying Jaya dilanda kemiskinan. Mereka kesulitan mengakses air bersih, rumah dan kebun mereka terendam banjir, diserang hama, dan anak-anak mereka putus sekolah.

“Inilah yang kami sesalkan. Akibat kebijakan orang pintar.” Abulipah, Ketua Adat sekaligus Sekretaris Desa Semunying Jaya, berkata dengan geram.

Rumah Dibakar, Dipindah ke Tengah Perkebunan Sawit

Letak relokasi warga RT 02 Semunying Jaya ada di tengah perkebunan sawit.

Dari Jalan Paralel Aruk-Entikong, yang menghubungkan pusat Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Sambas, perjalanan menuju pemukiman warga terlebih dahulu melalui pos keamanan PT Ledo Lestari.

Perjalanan melewati jalan kecil berbatu dan berlubang yang dikelilingi hamparan pohon sawit. Jalan itu juga jadi jalur keluar masuk truk pengangkut sawit. Jarak tempuh sekitar 11 kilometer (km) atau 30 menit dengan kendaraan bermotor.

Franciska mesti berkendara 40-60 menit untuk mengantar anak perempuannya yang kini duduk di bangku SMA di Jagoi Babang, atau sekitar 26 km dari rumah.

Bagi Franciska dan masyarakat setempat, hutan menopang hidup mereka.

Masyarakat memetik buah-buahan dari hutan, berburu kijang, rusa, babi hutan untuk makan, dan memancing ikan di sungai. Mereka menoreh getah dari kebun karet. Batang tanaman rotan mereka manfaatkan untuk membuat kerajinan tangan juga tumbuh rimbun.

Di sekeliling rumah, mereka menanam padi, jagung, sayur-sayuran.

Tetapi, kini, sejauh mata memandang, hanya ada pohon sawit. Tidak ada lahan di samping rumah untuk bercocok tanam. Mereka seolah dibuat mati perlahan-lahan.

“Hidup di Semunying susah. Ndak kayak zaman dulu. Dulu, satu hari kami dapat makan untuk satu minggu. Sekarang mau cari untuk satu hari pun ndak cukup,” kata Franciska.

***

Atap dan tembok rumah pemberian perusahaan berlubang. Franciska berencana untuk pindah ke dekat jalan raya dalam waktu dekat. Ia telah membeli tanah milik pamannya seharga Rp70 juta dan sedang menabung untuk membangunnya.

“Kalau sudah roboh, macam mana? Lihat kondisinya. Bolong semua.”

Permukiman tersebut mulanya tak disertai dengan akses listrik. Warga mesti berdemo terlebih dahulu hingga perusahaan menyediakan genset, atau yang biasa warga sebut sebagai “mesin api”.

Listrik akhirnya masuk ke permukiman mereka. Tetapi mati lampu tetap rutin terjadi.

Akses air yang perusahaan janjikan juga tidak dipenuhi. Air di rumahnya berwarna coklat dan berlumpur. Tidak layak konsumsi. Sehari-hari, Franciska dan warga lain membeli galon untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.

“Itulah keadaan Semunying,” keluh Franciska.

Atas pembakaran rumah dan kebun pada 2010, Franciska meminta agar perusahaan disanksi secara adat.

Masyarakat adat Dayak Iban, sebagaimana kebanyakan masyarakat adat Dayak secara umum, mengenal sistem sanksi adat. Bagi siapapun yang melanggar atau mencederai komunitas adat serta situs dan wilayah adat, mereka akan dikenakan sanksi yang diputuskan melalui peradilan adat.

Masyarakat adat akan melakukan ritual adat dengan pihak yang bersalah membayar denda. Bentuknya bisa ayam, anjing, atau babi untuk dikorbankan. Jumlahnya bergantung pada tingkat pelanggaran yang seseorang lakukan dan putusan pengadilan adat.

Banyak kelompok masyarakat adat yang lebih memilih untuk menerima hukum positif daripada menerima sanksi adat. Sebab pihak yang menerima sanksi adat biasanya akan dikucilkan oleh komunitas adat setempat. Kesalahan itu juga akan diingat secara turun-temurun sehingga ikut memalukan keluarga.

Tetapi, ketika berurusan dengan pihak eksternal seperti perusahaan, biasanya mereka menganggap remeh tradisi tersebut. Termasuk pula pihak PT Ledo Lestari yang menolak mengikuti ritual hukum adat atas pelanggaran pembakaran rumah Franciska.

Pihak perusahaan justru membuat aturan main mereka sendiri.

“Mereka pakai ‘adat’ orang kebun,” cerita Franciska. “Saya cuma dikasih Rp50 ribu atau ayam satu ekor. Harusnya babi. Karena rumah adalah tempat kami berdiam. Mereka secara tidak langsung mengusir kami. Mengancam kami.”

Di luar hukum adat, Franciska juga meminta ganti rugi. Tetapi perusahaan hanya mengganti rugi tanaman-tanaman tumbuhnya dengan harga Rp70 juta. Sementara, tanahnya seluas empat bidang beserta perabotan-perabotan yang ikut terbakar tidak dihitung oleh perusahaan.

Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepunahan Adat

ILUKINDA (53), warga RT 01 yang juga menjabat sebagai Ketua Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Semunying, merasakan lingkungan tempat tinggalnya berubah signifikan sejak kehadiran perusahaan.

Sudah beberapa minggu terakhir rumahnya tak dapat pasokan air. Mata air, yang warga sebut berasal dari Gunung Mentawa, berdempetan dengan kebun sawit. Di musim kemarau, warga biasa kekeringan air selama berminggu-minggu.

Di masa-masa kering seperti ini, warga RT 01 termasuk Ilukinda bergantung pada air sungai yang terletak beberapa meter dari rumahnya. Di pagi dan sore hari, warga berbondong-bondong ke sungai untuk mandi.

Sebelum perusahaan sawit datang, air sungai jernih. Warga biasa mengonsumsinya sehari-hari. Tetapi, sejak 2004, sungai berubah warna jadi coklat pekat. Warga mesti mengandalkan air ledeng dan membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Racun rumput atau herbisida yang perusahaan pakai untuk mengendalikan gulma di pohon sawit juga turun ke sungai, membuat spesies ikan semakin berkurang. Berbagai macam jenis ikan yang dulu dengan mudah dipancing warga, seperti biawan, gabus, baung, kini semakin jarang ditemukan.

PT Ledo Lestari memiliki lahan seluas 20 ribu Ha atau 200 km2. Kebun mereka melampaui luas Jakarta Selatan yang mencapai 150 km2. Konon wilayah lahan PT Ledo Lestari menembus hingga ke Malaysia.

Wilayah RT 01 sebenarnya berjarak sekitar 500 meter dari perkebunan. Lokasi warga RT 01 sebenarnya lebih baik dari RT 02 yang tergusur perusahaan ke area tengah perkebunan. Kini jarak RT 01 dengan RT 02 bisa mencapai 10 km.

Kendati berjarak, warga RT 01 juga kebagian getah perkebunan sawit.

Sepanjang Desember 2022 sampai April 2023, wilayah permukiman RT 01 terendam banjir. Air bahkan hampir masuk kebangunan rumah panggung milik Ilukinda. Padi yang ditanam oleh Ilukinda dan warga lain juga gagal panen akibat kebanjiran.

Hama juga semakin intens menyerang, mulai dari bangau, landak, burung pipit, hingga monyet. Hutan yang gundul membuat binatang-binatang semakin mendekati wilayah permukiman dan menyasar sumber makanan dari kebun warga.

“Dulu sebelum hutan rusak, kalau kami berladang, sekecil apapun, menghasilkan kami. Menanam dua gantang [10 kg], bisa sampai satu tahun kami makan hasilnya. Sekarang tidak. Biar berapa gantang pun kami tanam, ndak akan berhasil,” cerita Ilukinda.

Ketika banjir akhirnya surut, warga secara kolektif memulai alternatif lain dengan menanam jagung.

“Semoga nanti jangan banjir. Kalau banjir, ya, ndak berhasil,” tambah Ilukinda lagi. “Ibarat kami bertani memaksakan diri. Untung-untungan saja.”

***

Ilukinda masih mendapatkan warisan pengetahuan kerajinan tangan dari orangtuanya. Dulu, tanaman akas dan rotan tumbuh subur. Daun tanaman akas berbentuk seperti daun pandan tapi berduri. Batangnya berwarna kemerahan.

Tanaman akas warga manfaatkan untuk membuat bidai atau tikar untuk menjemur padi. Kadang mereka juga mendapatkan pesanan membuat bidai dengan berbagai motif dari pihak luar.

Tetapi, kata Ilukinda, tanaman akas murni sekarang tidak ada. “Bibitnya juga tidak ada. Musnah.”

Tersisa tanaman-tanaman akas turunan seperti akas kura dan seke. Meski batangnya tetap bisa diolah menjadi tikar, tetapi hasilnya tidak setahan lama akas murni.

“Kalau akas murni itu batangnya kemerahan. Kalau bukan murni, warnanya putih,” jelas Ilukinda. “Yang bukan murni itu tidak bisa untuk jemur padi. Dia akan merenggang karena panas. Padinya bisa tumpah.”

Sementara, batang dari rotan biasa warga manfaatkan untuk membikin takin atau tas yang biasa dipakai untuk mengangkut ikan, perkakas, atau hasil panen saat pulang dan pergi berladang.

Sama dengan akas, tanaman rotan juga menjadi semakin jarang. Warga kini membuat takin dengan tanaman bemban yang masih tumbuh di tepi-tepi sungai. Ilukinda menunjukkan perbandingan kualitas takin yang terbuat dari rotan dengan bemban. “Ini kurang tahan juga kalau sering kena air. Kalau rotan tahan.”

Sebagai penggantinya, warga kini lebih banyak yang memilih cara praktis dengan membeli terpal plastik di pasar.

Sebelum Ada Negara, Sudah Ada Masyarakat Adat

Masyarakat adat Dayak Iban di Semunying Jaya, pada 1930-an, menghuni daerah perbatasan Lubuk Antu di kampung Sermak, yang kini masuk ke wilayah Malaysia.

Mereka lalu eksodus dari kampung tersebut ke wilayah yang kini disebut Semunying Jaya, wilayah tersebut belum terbagi sebagai “Indonesia” atau “Malaysia”.

Berdasarkan sejarah yang diturunkan ke anak-cucu, mulanya ada tujuh orang bersaudara yang membuka daerah Desa Semunying Jaya pertama kali. Ketika Sukarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, masyarakat adat Dayak Iban menawarkan diri untuk bergabung sebagai NKRI. Dulunya mereka juga ikut membantu pejuang Indonesia melawan penjajahan Jepang.

Kepala Adat sekaligus Sekretaris Desa Semunying Jaya, Abulipah, berkata, “Jangan tanyakan apa yang negara telah berikan kepada kami. Tanyakan apa yang sudah kami berikan kepada negara.”

Sebelum perusahaan perkebunan sawit masuk ke Semunying Jaya, masyarakat adat Dayak Iban tidak mengenal kemiskinan. Mereka tidak mengeluhkan harga minyak dan beras yang mencapai ratusan ribu rupiah di pasar. Mereka juga tidak paham aksi demo menuntut harga sembako turun yang ramai terjadi di Jakarta.

“Mau Jakarta terbalik, kami tidak merasakan gejolak apa-apa. Kami berkecukupan. Ikan, rebung, paku bambu, rotan, berburu binatang, semua ada,” tambah Abulipah.

Masyarakat dapat menjual batang-batang rotan yang telah mereka belah untuk bahan baku bidai. Setiap satu ikat yang berjumlah 500-an lembar rotan mereka hargai Rp50 ribu. Harga buruan babi Rp50 ribu-100 ribu/kg.

Anak-anak mereka sekolahkan dari hasil karet, padi, jagung.

Begitu pula dengan buah-buahan. “Dulu, kalau kami tersesat di hutan, lapar, kami bisa panjat buah durian, langsat, rambutan, petai. Ada semuanya.”

Semenjak korporasi masuk, kemiskinan melanda. Warga tak bisa lagi mencari sumber penghidupan dari hutan, apalagi berpenghasilan.

Sebagian besar dari mereka beralih mencari penghasilan dengan menjadi buruh sawit. Beberapa menjadi kuli angkut barang, merantau ke Malaysia untuk menjadi pekerja rumah tangga, atau menganggur.

Kini, tak berkecukupan secara ekonomi, sebagian anak-anak mereka putus sekolah.

Anak kedua Ilukinda, perempuan, sedang melanjutkan kuliah di Pontianak. “Dia beasiswa. Kalau ndak beasiswa, ndak mampu juga kami sekolahkan anak,” kata Ilukinda.

Anak pertamanya, laki-laki, tamat SMA dan memilih untuk tak lanjut sekolah. Ia sempat bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah SMK swasta dekat rumah, tetapi kini memilih untuk berkebun sawit kecil-kecilan. Ia memilih membantu adiknya berkuliah.

“Keluarga mau bantu dia [lanjut kuliah], tapi katanya nggak usah. Dia mau fokus berkebun. Dia bantu adiknya yang kuliah itu.”

Franciska kini juga ikut menjadi kuli angkut barang dari Malaysia bersama dengan beberapa perempuan lain dari RT 02. Ia bisa mengangkut 80 kg barang di tubuhnya setiap berangkat. Suaminya bekerja sebagai mandor konstruksi jalan di Malaysia.

Pada 2010, Franciska bekerja sebagai buruh sawit PT Ledo Lestari. Setelah rumahnya dibakar, perusahaan berjanji menaikkan statusnya menjadi pegawai tetap–yang warga lebih akrab dengan sebutan SKU (syarat kerja umum).

“Terpaksa. Kalau ndak, mana dapat uang?”

Tetapi Franciska dan warga Semunying lain tetap dipekerjakan dengan status buruh harian lepas (BHL). Hingga setahun lamanya, Franciska dan warga Semunying Jaya lain tak kunjung diangkat menjadi pegawai tetap.

“Lama-lama sakit hati kami,” cerita Franciska. “Orang kampung sini sampai demo untuk mendapatkan SKU. Perempuan semua yang demo. Mereka mengejek kami, ‘Ibu-ibu ini mau main bola, kah?’”

Sudah tak terhitung oleh Franciska berapa kali mereka demo sejak mereka berurusan dengan perusahaan 19 tahun lalu.

Warga berkali-kali berdemo dan menyita alat-alat berat perusahaan, setelah mereka secara sepihak menebas tanaman-tanaman karet warga. Para perempuan membawa senso dan mandau ke depan kantor perusahaan, berhadapan langsung dengan aparat kepolisian.

Pihak perusahaan merespons dengan ancaman, “Ibu tidak bisa lawan orang kebun. Orang kebun mampu bayar kepala ibu.”

Warga Semunying Jaya juga menempuh jalur hukum. Pada 2015, sebanyak 24 warga Semunying Jaya menggugat PT Ledo Lestari dan Bupati Bengkayang di Pengadilan Negeri Bengkayang atas “perbuatan melawan hukum”.

Selama hampir setahun, lebih dari 30 kali, mereka bolak-balik ke Bengkayang untuk ikut sidang. Franciska salah satunya. Karena mengikuti sidang itu pula, Franciska dan beberapa warga Semunying lain diberhentikan dari kerja sebagai buruh sawit.

Gugatan itu tidak membuahkan hasil. Putusan hakim menolak gugatan masyarakat. Permohonan banding juga ditolak. “Hasilnya mana? Tidak ada sama sekali,” kata Franciska dengan muram.

Kasus Korupsi Konglomerat Sawit Surya Darmadi

FEBRUARI 2023, konglomerat sawit Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group yang adalah induk perusahaan PT Ledo Lestari, divonis 15 tahun penjara atas kasus korupsi alih fungsi lahan dan tindak pidana pencurian uang.

Mencetak rekor sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia, perusahaan sawit Surya Darmadi disebutkan telah menyebabkan negara rugi Rp100 triliun. Dakwaannya termasuk penerbitan surat izin lokasi dan usaha yang dibuat secara melawan hukum; dan kelalaian memenuhi kewajiban plasma kepada masyarakat.

Surya Darmadi diwajibkan membayar denda Rp1 miliar, uang pengganti kerugian Rp2,2 triliun, dan kerugian ekonomi Rp39,6 triliun.

Pada Agustus 2022, pemerintah Indonesia juga menyita aset-aset Surya Darmadi. Ada 14 perusahaan milik Surya Darmadi di Kalimantan Barat yang disita, salah satunya PT Ledo Lestari.

Dalam kasus PT Ledo Lestari, kesalahan prosedural diduga telah terjadi sejak penerbitan izin pertama kali pada 2004.

Pertama, Bupati Bengkayang saat itu, Jacobus Luna, menerbitkan tiga dokumen izin dalam waktu kurang dari sebulan. Kedua, terbitnya izin usaha perkebunan (IUP) sebelum syarat atas izin lokasi dan AMDAL terpenuhi. Izin lokasi perusahaan justru baru terbit beberapa hari setelah IUP. Sementara AMDAL belum terpenuhi hingga saat ini.

Izin lokasi PT Ledo Lestari berakhir sejak 2007. Syarat atas HGU pun belum terpenuhi hingga saat ini.

Meski begitu, PT Ledo Lestari masih juga beroperasi. Pada Mei-Juni lalu, sekitar 3.000 pekerja PT Ledo Lestari melakukan aksi demo dan mogok kerja. Perusahaan diduga memotong dan terlambat membayar upah para pekerja.

Jika biasanya pekerja mendapatkan upah minimum (UMK) sebesar Rp2,6 juta/bulan, beberapa bulan terakhir upah mereka dipotong menjadi Rp500 ribu/bulan, dan juga telat dibayarkan. Perusahaan juga tidak melaksanakan kewajiban membayarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan para pekerja.

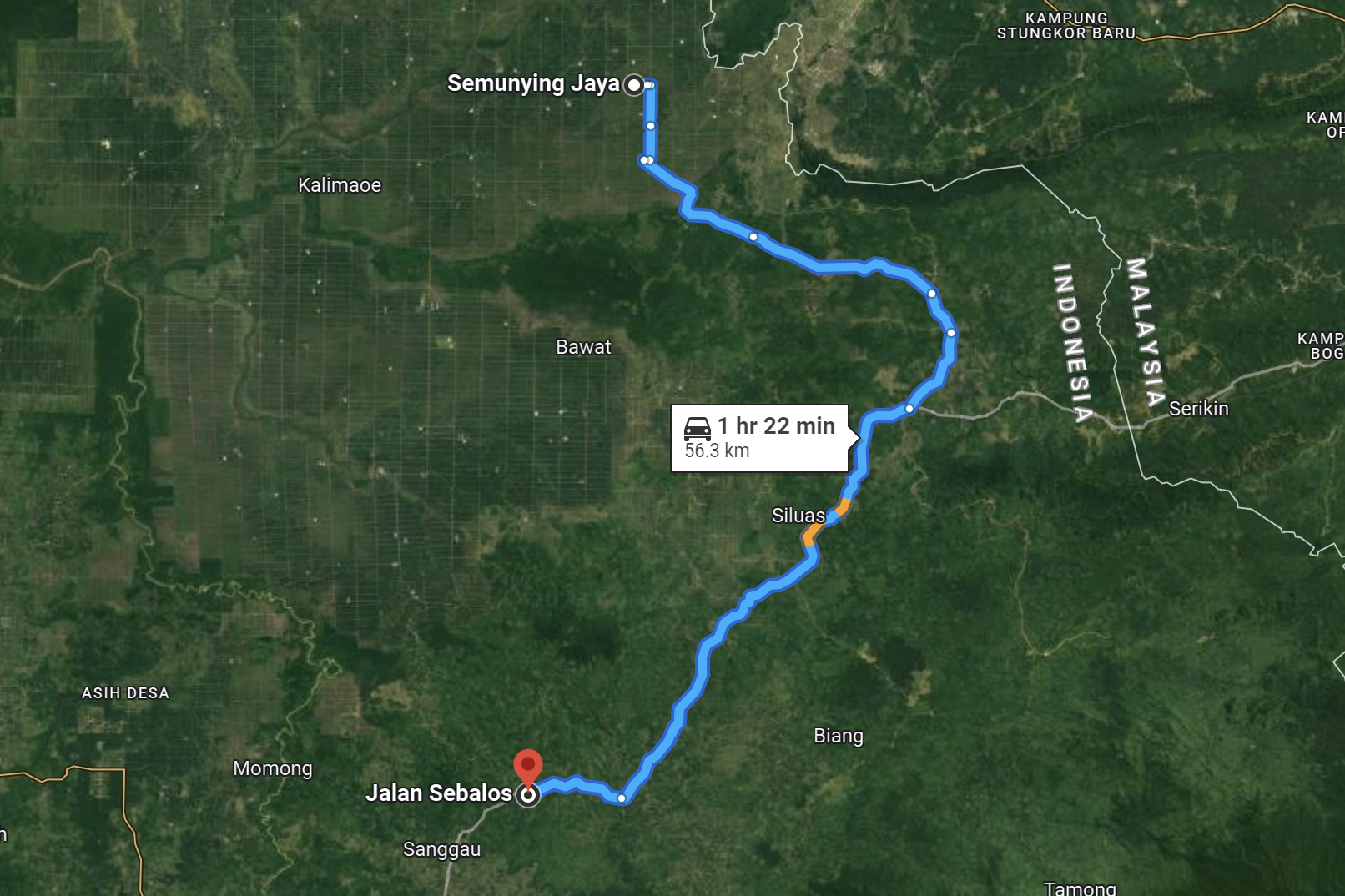

Di Bengkayang, tidak hanya menimpa masyarakat adat Dayak Iban di Semunying, kasus perampasan lahan oleh perusahaan milik Surya Darmadi juga menimpa masyarakat adat Dayak Bakati Riuk di Dusun Sebalos, berjarak sekitar 50 km dari Semunying Jaya.

PT Ceria Prima, anak perusahaan PT Duta Palma Group, telah beraktivitas sejak 1990-an.

Hingga kini, masyarakat adat Dayak Bakati Riuk di Dusun Sebalos masih mesti berhadapan dengan perusahaan. PT CP menyerobot wilayah Hutan Adat Rage milik warga Sebalos.

Perusahaan ini mulanya membuka lahan dan melakukan pembibitan di wilayah Desa Kalon. Tetapi, mulai 2003, aktivitas PT CP mulai merambah wilayah adat Sebalos yang berbatasan dengan Desa Kalon.

Pada 2004, masyarakat adat Sebalos mulai menolak keberadaan perusahaan. Mereka menahan alat-alat berat milik perusahaan dan membabat bibit sawit yang telah perusahaan tanam. Mereka juga telah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah, mulai dari bupati, DPRD, hingga kepolisian daerah.

Pada 2020, karena perusahaan tetap beraktivitas, warga melakukan aksi protes di depan kantor PT CP.

Tuntutan warga mencakup agar PT CP mengembalikan 117 Ha lahan masyarakat adat, meminta PT CP tidak lagi beroperasi di wilayah adat, dan agar pemerintah menghentikan aktivitas PT CP di seluruh wilayah Bengkayang sampai perusahaan ini memenuhi syarat IUP dan HGU.

Mereka meminta bertemu dengan pihak manajer perusahaan untuk berdialog. Tetapi, manajer perusahaan tidak menampakkan wajah dan melarikan diri lewat pintu belakang.

Emosi massa tersulut. Mereka kecewa, mengamuk, dan melakukan pengrusakan bangunan serta aset perusahaan.

Tanpa merespons persoalan sengketa lahan, Polres Bengkayang justru melakukan penangkapan paksa dan penahanan kepada salah satu warga, Tapos (53), dengan tuduhan telah melakukan pengrusakan.

Sore menuju malam, Tapos ditangkap ketika sedang mencari barang jualan di toko kawannya di Pasar Sanggau Ledo. Tanpa surat penangkapan, lima orang berpakaian hitam-hitam menyergapnya dan memasukkannya ke mobil. Keluarganya juga tidak mendapatkan informasi dari kepolisian tentang penangkapannya.

Tapos trauma dengan perlakuan polisi tersebut dan merasa dirinya diculik. “Seolah-olah saya teroris atau pembunuh. Kenapa cara mereka begitu?”

Dari sekitar 200 orang yang ikut aksi protes, hanya tiga orang warga Sebalos yang diminta keterangan. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi hanya Tapos yang ditangkap dan ditahan. Tapos tidak pernah mengetahui alasan penangkapannya. Ia bukan perangkat desa maupun pengurus kelembagaan adat. Ia hanya warga biasa.

Penangkapan Tapos membuat para perempuan adat mendesak pengurus adat dan perangkat desa untuk mengadakan ritual adat. Tujuannya adalah memberikan sanksi adat kepada PT CP yang telah berbuat sewenang-wenang.

Mereka adalah Ketua Perempuan Adat Sebalos Trisnawati Undik, Sekretaris Lembaga Adat Emiliana Demiati, mantan Ketua Perempuan Adat Erni, Lena yang merupakan istri Tapos, dan tiga perempuan lainnya.

Desakan itu mendapatkan kecaman dari Kepala Desa Sangau, John Hanta, yang tidak memberikan izin untuk mengadakan ritual adat dengan alasan ritual itu “akan menghukum diri sendiri”.

Dalam kepercayaan Dayak secara umum, ritual hukum adat tidak dapat dilakukan secara sembarang. Mereka yang melakukan ritual mesti meyakini bahwa pihak yang mereka hukum benar-benar salah. Jika tidak, hukuman akan berbalik kepada mereka sendiri.

“Kami perempuan ndak terima. Kok bisa berbalik menghukum kami? Kami mau menghukum perusahaan,” terang Undik.

Kepala Desa John Hanta juga menolak untuk urunan membayar biaya ritual. Ia ikut menghasut warga lain untuk ikut tidak membayar. Ia juga menganggap remeh masyarakat adat yang melawan dan melakukan penolakan. “Sekolahmu mana? Lulusan mana?” Undik mengulangi kata-kata John Hanta, si lulusan perguran tinggi, kepadanya.

“Kami ibarat ayam kehilangan induk. Tidak ada pemandu. Cuma kami perempuan saja,” cerita Undik.

Undik dan perempuan-perempuan adat lainnya ini dengan gigih meyakinkan satu per satu warga bahwa mereka berada di sisi yang benar.

“Kami perempuan pelan-pelan merangkul. Berjalan dari rumah ke rumah. Berkata, ‘Kalian tega nggak kalau posisi kalian ada di Pak Tapos? Kalau orang di rumah kalian ditangkap dan dibiarkan saja?’ Akhirnya mereka sadar dan mau ikut,” lanjut Undik.

Akhirnya, setiap KK bersedia untuk turut serta dan urunan biaya Rp25 ribu, kecuali keluarga Kepala Desa.

Setelah persiapan selama satu bulan, ritual hukum adat berlangsung di Ramin (rumah) Adat Punggo, Sebalos pada 16 Desember 2021. Dipimpin oleh seorang pamagon (tetua adat), ritual adat itu mengorbankan satu ekor babi, satu ekor anjing, dan tiga ekor ayam.

Dalam ritual adat tersebut, masyarakat adat Sebalos mewajibkan PT CP membayar sanksi hukum adat berupa “tiga buah tempayan Alang”. Hukum adat juga mewajibkan PT CP mengembalikan tanah seluas 117 Ha.

“Kami menunggu kewajiban PT Ceria Prima untuk mengembalikan tanah tersebut paling lambat pada 28 Februari 2022. Jika sampai tanggal tersebut PT Ceria Prima tidak memenuhi kewajibannya, maka PT Ceria Prima kami nyatakan tidak memiliki itikad baik dan telah melakukan penghinaan terhadap hukum adat Dayak Bakati Riuk Dusun Sebalos,” tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Adat Dusun Sebalos, Sarai.

Ritual adat itu turut mengundang unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perwakilan komunitas di Kabupaten Bengkayang. Tetapi, pihak yang dihukum adat, pimpinan PT CP, tidak hadir dan tidak mengirim utusan.

Selain pemberian sanksi, masyarakat adat Dayak Bakati di Sebalos juga meletakkan tempayan di titik-titik lokasi sengketa dan baliho bertulisan “Dilarang Kerja”. Tempayan jadi penanda kehadiran roh-roh penjaga batas. “Siapa berani melangkah, akan kena hukum adat,” terang Undik.

Delapan bulan setelah ritual adat, tepatnya pada Agustus 2022, Surya Darmadi ditangkap di Jakarta. Pada Februari 2023, Kepala Desa Sangau John Hanta ditangkap atas dugaan pengedaran narkoba. Ia menjual 10 kg sabu seharga Rp3,2 miliar dari Malaysia.

Surya Darmadi telah menjadi buron KPK sejak 2019. Tetapi masyarakat adat Sebalos meyakini kesialan yang dialami dirinya maupun kepala desa adalah salah satunya berkat ritual hukum adat yang telah mereka lakukan.

“Seperti Api dalam Sekam”

Di tengah gejolak yang belum mereda antara perusahaan dan warga, kehidupan terus berjalan.

Suatu sore, beberapa perempuan sedang duduk santai di depan kios milik Tapos di Sebalos. Sambil berbincang, mereka mengupas jamur sawit.

Tapos baru pulang dari menghadiri pernikahan sanak keluarga di Dusun Dawar. Kiosnya menjual berbagai macam minuman dan makanan kecil. Beberapa ia pasok dari Malaysia.

Sengketa mereka dengan PT CP belum menemukan titik terang. Pemerintah daerah belum merespons permintaan warga untuk mengakui dan melindungi wilayah adat mereka.

Di saat yang sama, ketidakpastian itu telah memicu perpecahan antar-warga. masyarakat adat Sebalos berkonflik dengan saudara-saudara mereka. Bersebelahan dengan Dusun Sebalos, terdapat Desa Kalon yang wilayah hutannya telah habis digarap oleh PT CP.

Desa Kalon secara sukarela menyerahkan tanahnya kepada PT Ceria Prima pada awal 2000. Tetapi karena hutan telah habis, warga Desa Kalon bergeser membuka ladang dan mengambil kayu di Hutan Adat Rage yang merupakan wilayah adat Sebalos. Warga Desa Kalon juga sempat mengklaim sebagian wilayah Hutan Adat Rage tersebut milik mereka.

“Desa Kalon memang menerima proyek. Tapi kami [Sebalos] tidak,” kata Undik.

Dulu, nenek moyang mereka telah menetapkan batas-batas wilayah melalui perjanjian tidak tertulis. Salah satu penandanya adalah sebuah sungai keramat yang mereka namakan sebagai Sungai Keraruh. Mereka berpegangan pada warisan pengetahuan tersebut dalam menentukan batas wilayah.

“Kami sudah bikin batas berdasarkan fakta sejarah dari nenek moyang kami dulu. Dari sungai itu. Perjanjian dari mulut ke mulut orangtua dulu,” terang Undik.

Meski menyerahkan tanahnya secara sukarela, warga Desa Kalon sempat berkonflik dengan PT CP. Pada 2017, warga Desa Kalon menagih janji perusahaan memberikan hak plasma kepada masyarakat sebesar 20% dari total luasan lahan. Telah berdiri sejak 2008, PT CP abai merealisasikan janji itu hingga saat itu. Pada 2019, warga Desa Kalon kembali berdemo. Perusahaan memotong besaran plasma yang telah disepakati, dari Rp750 ribu/bulan untuk setiap KK menjadi Rp500 ribu/bulan.

Di Semunying, suara masyarakat terpecah. Beberapa warga bekerja sebagai ‘juru bicara’ perusahaan. Sebagian warga tergiur janji plasma PT Ledo Lestari.

Sebagian lagi menolak menerima plasma. Bagi mereka yang menolak, mereka khawatir tawaran plasma membuat mereka otomatis dianggap menerima keberadaan perusahaan, dan jadi siasat perusahaan untuk menerbitkan sertifikat HGU.

“Perusahaan mati-matian [mengajak] masyarakat menerima plasma. Plasma memancing penerbitan HGU,” kata Abulipah, Sekdes dan Kepala Adat Semunying.

Masyarakat adat Dayak Iban di Semunying yang menolak HGU berkaca pada kasus-kasus warga desa lain, termasuk Desa Kalon, yang justru semakin merugi setelah menerima plasma dari perusahaan sawit.

Hasil riset “Kebun Sawit Plasma: Realitas dan Tantangan” oleh Sri Palupi dari The Institute Ecosoc Rights pada 2021 menunjukkan skema plasma kerap dilakukan secara tidak transparan, manipulatif, dan jadi modus perusahaan sawit untuk merampas lahan masyarakat setempat.

Bengkayang, khususnya Kecamatan Sanggau Ledo, punya sejarah kelam kekerasan komunal. Masyarakat asli Dayak berkonflik dengan pendatang, khususnya transmigran dari Madura, sepanjang akhir 1996-1997. Human Rights Watch (HRW) dalam laporan Communal Violence in West Kalimantan mencatat estimasi angka kematian adalah sekitar 500-2.000 orang.

Pemerintah Indonesia tidak melakukan investigasi yang mengurai alasan di balik pertikaian itu. Pihak militer yang turun mengamankan daerah sekadar menyimpulkan pemicunya adalah “oknum penghasut”.

Laporan HRW berargumen bahwa kekerasan etnis ini tidak terjadi di ruang hampa, tetapi dipicu oleh situasi ekonomi dan politik. Masyarakat Dayak mengalami marginalisasi setelah pemerintah memberikan izin untuk perusahaan kayu menebang hutan mereka, lalu mengubahnya menjadi perkebunan dan konsesi tambang.

Tradisi berladang mereka dianggap terbelakang dan merusak oleh pemerintah Indonesia, pada saat yang sama pemerintah juga mensponsori program transmigrasi yang semakin membuat masyarakat asli setempat kalah saing secara eksistensi, ekonomi, maupun politik.

Perpecahan antar-warga ini, kata Abulipah, telah menjadi “api dalam sekam.”

“Memang kelihatannya diam-diam. Tapi [api] menyala terus kalau tidak kami upayakan untuk redam.”

Di Semunying Jaya, pemilihan kepala desa jadi tak kalah menegangkan dengan pemilu. Warga Desa Semunying Jaya yang terbelah pro dan kontra perusahaan mencalonkan kepala desa mereka sendiri.

Anak pertama Ilukinda, Antoni, ikut mencalonkan diri. Ia jadi harapan para warga yang menolak perusahaan. Jika ia tidak terpilih, mereka khawatir orang yang menjabat akan mendukung plasma, mendukung penerbitan HGU perusahaan, dan nasib mereka sama dengan Desa Kalon.

“Kacau politik pilkades ini,” kata Abulipah. “Saya minta polisi untuk memantau 1×24 jam. Kalau tidak, orang bisa perang saudara.”

Urgensi Pengakuan Hukum Masyarakat Adat

Bengkayang telah memiliki peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sejak 2019. Peraturan itu bernama Perda Kabupaten Bengkayang No. 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara. Hasil uji materi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, bukan “hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Meski begitu, pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat di tingkat nasional masih mandek, menyebabkan masih lemahnya posisi masyarakat adat secara hukum.

Pengukuhan perda adalah siasat masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan atas tanah ulayat mereka di tingkat daerah.

Hanya saja, agar perda dapat berjalan, pemerintah daerah juga mesti membuat aturan turunan yang mengatur secara teknis mekanisme penetapan wilayah adat. Aturan turunan ini belum diterbitkan oleh bupati Bengkayang yang menjabat saat ini, Sebastianus Darwis.

Kata Wakil DPRD Bengkayang Esidorus yang juga ketua pansus dan penggagas perda ini, “Perda ini semestinya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya peraturan bupati (perbup) sebagai aturan teknis pelaksanaan. Kendala implementasi ada di perbup. Ini yang selalu kami ingatkan.”

“Saya juga tidak tahu kesulitan mereka [pemerintah daerah] di mana. Padahal tidak perlu terlalu aneh-aneh. Dari tingkat kabupaten, cukup turun ke kecamatan, dusun, baru ke benoa,” tambah Esidorus.

Pada 2020, terbit Peraturan Bupati Bengkayang No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang. Perbup ini mengatur salah satunya soal tata cara identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat.

Hanya saja, hingga 2023, proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan itu belum berjalan. Kelompok masyarakat adat bersama dengan AMAN telah mengajukan permohonan audiensi kepada bupati sebanyak empat kali. Tetapi permohonan tersebut tidak pernah direspons.

“Sampai sekarang surat kami saja tidak dibalas. Bagaimana dengan pembentukan panitia?” kata Mayang Andasputri selaku tim advokasi AMAN Bengkayang.

Ketika kami mencoba meminta konfirmasi kepada Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, ia mengatakan tidak bisa ditemui dan diwawancarai dengan alasan sedang tidak di kantor bupati. Ia mengarahkan kami untuk mewawancarai DPRD Bengkayang atau Kepala Bagian Hukum Setda Bengkayang, Suwandi.

“Ibu langsung ke Kabag Hukum. Saya juga tidak akan jawab apa yang Ibu minta. Langsung ke Kabag Hukum atau ke DPRD,” jawab Sebastianus Darwis melalui pesan WhatsApp pada 3 Juli 2023.

Suwandi sebagai Kabag Hukum Setda Bengkayang mengatakan, sejauh yang ia dan stafnya tahu, selama ini bagian hukum belum menerima permohonan audiensi dari masyarakat adat.

“Nanti ke depannya kalau ada audiensi akan kami sampaikan kepada bupati atau kepala OPD (organisasi perangkat daerah),” kata Suwandi

Ia mengirimkan dokumen perda dan perbup yang telah terbit, tetapi tidak bisa menjelaskan alasan belum jelasnya implementasi perda

Belum adanya peraturan daerah dan penetapan Hutan Adat Dayak Iban Semunying Jaya juga telah menjadi salah satu alasan ditolaknya gugatan masyarakat terhadap PT Ledo Lestari pada 2015.

Sementara, di Sebalos, warga menanti pemerintah daerah untuk bersama-sama masyarakat menetapkan wilayah adat dan batas antar-wilayah. Batas-batas ini yang kerap jadi pemicu pertikaian antar-warga. “Tata batas itu titik puncaknya. Kalau sudah deal antar-desa, masyarakat aman,” tutur Tapos dari Sebalos.

“Calon-calon bupati itu selalu janji: kalau mereka menang, mereka akan membenahi tata batas. Mana ada. Nol. Kalau begini, saya pikir, pembunuhan itu bisa saja terjadi.”

***

Juni 2023, masyarakat adat di Semunying Jaya mengadakan Gawai Batu.

Gawai Batu di Semunying Jaya adalah ajang perayaan masyarakat atas jerih payah mereka berladang, juga bentuk syukur kepada pencipta atas hasil panen mereka. Kegiatan ini juga sekaligus jadi ajang menyambut tahun baru masa tanam.

Sebagaimana masyarakat adat Dayak lainnya, warga Semunying juga punya tradisi berpesta.

Dipimpin oleh pemagon atau pelaksana ritual adat yang melafalkan mantra-mantra, ritual dilakukan dengan mengumpulkan batu, parang, dan berbagai peralatan berladang lain. Peralatan berladang ini dioleskan juga dengan darah hewan kurban, umumnya babi.

Hari pertama jadi ajang syukuran dan silaturahmi antar warga. Hari kedua, warga akan melakukan Manggul, tahap memulai perladangan dengan mendatangi dan menandai lokasi berladang. Tetua adat membaca mantra, meminta restu kepada roh penunggu hutan agar terhindar dari bahaya ketika proses berladang. Hari selanjutnya, warga melakukan pembukaan lahan dan memulai proses berladang.

Gawai pada Juni lalu di Semunying Jaya berlangsung di kediaman Abulipah. “Ramai di sini. Pesta adat,” cerita Abulipah.

Tetapi ajang senang-senang itu juga menyisakan kegetiran di diri Abulipah. Ia sadar adat warisan nenek moyangnya terancam punah. Tidak banyak masyarakat adat yang fasih merapal jampi-jampi ritual. Tidak sedikit masyarakat yang semakin meninggalkan adat, menganggap kebudayaan itu rendah dan terbelakang.

Karena itu, ia mencoba untuk mempelajari dan mempertahankan tradisi adat dengan serius.

Ia membikin ritual Gawai Batu beradaptasi dengan zaman. Karena kini pekerjaan orang tidak hanya berladang, ia juga membolehkan alat-alat kerja lain yang dipakai buruh ataupun pelajar dikumpulkan jadi satu bersama dengan alat-alat berladang semacam batu, parang, kapak, dan senso.

“Kalau anak sekolah, pensil juga boleh. Intinya adalah alat-alat yang kita pakai untuk berusaha hidup,” terang Abulipah.

Dengan mengikutsertakan anak-anak muda, ia berharap tradisi itu akan tetap langgeng. “Saya bilang ke anak-anak bahwa mereka harus belajar. Orang Iban itu hidup dengan adat. Adat tidak bisa kita buang. Kalau kita menganggap adat kita rendah, orang luar apalagi,” katanya.

Perjuangan mempertahankan dan merawat adat telah menguras energi masyarakat. Masyarakat adat telah bolak-balik Pontianak dan Jakarta mengikuti berbagai forum dan mengejar pemerintah.

Desember 2022, Abulipah bersama dengan Ilukinda sebagai Ketua Perempuan AMAN Semunying Jaya dan Momonus selaku Kades Semunying Jaya mengadu langsung ke kantor Kemenko Polhukam RI di Jakarta.

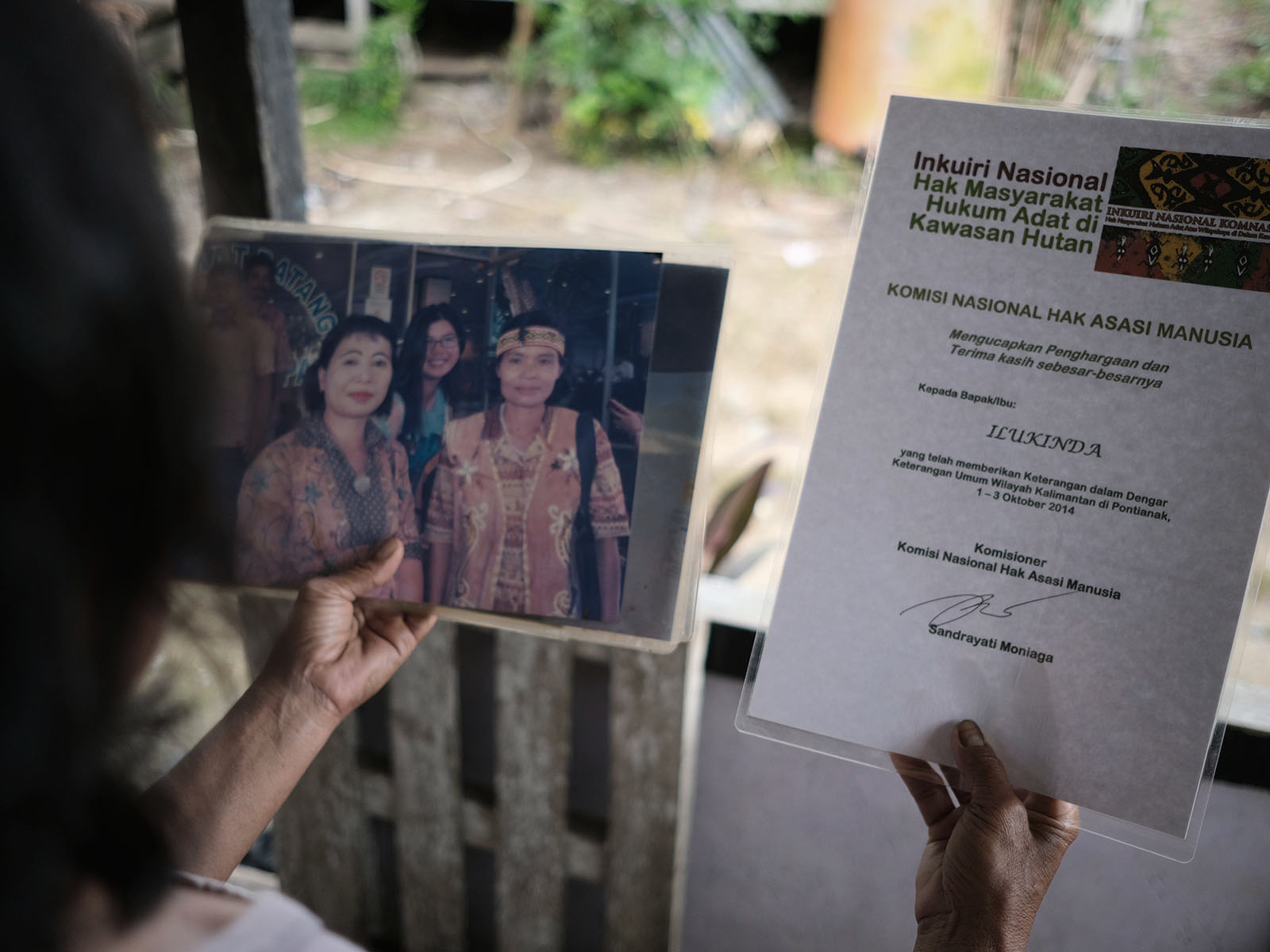

Pada 2014, Ilukinda pergi ke Pontianak mengikuti Inkuri Nasional yang diselenggarakan oleh Komnas HAM. Inkuiri Nasional adalah sebuah metode untuk menggali dan menyelidiki kasus pelanggaran HAM di sebuah daerah, termasuk juga menjadi proses untuk merumuskan rekomendasi pemulihan bagi para korban.

Ilukinda menjadi salah satu perwakilan masyarakat adat Dayak di Semunying Jaya yang memberikan keterangan.

Atas keterangan dari Ilukinda dan kelompok masyarakat adat dari daerah-daerah lain, Komnas HAM mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dialami masyarakat adat, termasuk pengabaian pengakuan masyarakat hukum adat, pengambilalihan hutan adat secara sewenang-wenang, intimidasi, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, pembongkaran rumah, dan penggusuran serta pemindahan paksa.

Sebagian besar di antaranya telah dialami oleh masyarakat adat Semunying Jaya.

Bagi Ilukinda, ini adalah tahun keduanya menjabat sebagai Ketua Perempuan AMAN Semunying.

Di lubuk hati terdalam, telah berjuang selama 19 tahun, Ilukinda tak menyangkal dirinya lelah.

Tetapi, Ilukinda juga dikenal orang-orang berwatak keras. Ia memilih tetap melanjutkan perjuangannya. “Kami berusaha untuk anak-anak kami,” katanya. “Kami sudah merasakan lelah. Semoga anak-anak kami ke depannya tidak.”

Project Multatuli meliput #MasyarakatAdat di Bengkayang bersama dengan Mongabay dan Liputan 6 Pontianak pada 30 Juni-4 Juli 2023. Laporan ini didukung oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).