Masyarakat Adat Dalem Tamblingan tercatat telah ada di dua situs sakral, Danau Tamblingan dan hutan Alas Mertajati, sejak abad ke-10. Namun, beberapa dekade terakhir, situasi berubah. Masyarakat tidak lagi leluasa berada di dua situs itu tanpa izin atau membayar tiket masuk.

KABUT TEBAL tiba-tiba muncul mempersempit jarak pandang Wayan Suci yang sedang mendayung kano di tengah Danau Tamblingan. Suci sedang membawa dua tamu yang baru saja menikmati pesona Alas Mertajati, sebuah kawasan hutan di Tamblingan.

Kicau burung-burung mulai sayup. Hujan turun, semakin besar menjadi badai. Tamunya panik hingga menangis ketakutan. Mereka terjebak di tengah danau, menunggu hingga badai mereda, dan melanjutkan perjalanan kembali hingga ke daratan.

Sudah 9 tahun Suci menjadi menega, sebuah status adat untuk penjaga Danau Tamblingan. Menega sudah ada sejak abad ke-14, dan tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Ini tercatat dalam Babad Hindu Gobed Gobleg Nomor: Va/3318 lembar 142.a yang menggarisbawahi bahwa peran menega hanya bisa dilakukan oleh keturunan Abdi Panjak Wancing. Keluarga Suci adalah salah satu keturunannya.

Suci sebetulnya tidak bisa menjadi menega. Sebab, hanya keturunan laki-laki dari Wancing yang bisa mengambil peran ini. Tugas ini hanya bisa dialihkan ketika garis keturunan laki-laki meninggal dunia dan lalu digantikan oleh istrinya.

Suami Suci meninggal tahun 2015, ketika tengah mengikuti lomba dayung dalam hajatan warga Buyan-Tamblingan. Suaminya tiba-tiba meninggal di atas perahu yang ditumpangi.

“Hancur, dik, dia pergi dalam kondisi sehat, tapi kembali sudah tidak bernyawa, Ibu sudah tidak bisa bicara apa lagi,” kata Suci.

Suci memiliki seorang anak laki-laki. Namun, dalam sistem adat Tamblingan, ketika seorang menega meninggal maka harus diteruskan ke istrinya terlebih dahulu, baru setelahnya ke anak laki-laki.

Mau tidak mau, Suci meneruskan peran sang suami sebagai menega. Kendati sudah bertahun-tahun menjalani peran itu, Suci mengaku masih khawatir ketika membawa tamu menyusuri danau. Ia tak bisa berenang, juga tak pernah mendayung. Ia hanya bisa berharap cuaca buruk tidak membahayakan para tamu.

“Ibu berpikir, siap atau tidak, karena mengendarai perahu ini kalo tidak bisa, bisa menabrak siapa dan apa saja. Tapi syukurnya teman-teman di kelompok menega yang melatih ibu,” kata perempuan yang kini berusia 61 tahun itu.

Semenjak menjadi menega, Suci juga mendapat tugas sebagai pengantar tamu yang baru selesai menyusuri hutan Alas Mertajati. Pada 1996, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengubah status Alas Mertajati menjadi Taman Wisata Alam (TWA) yang sekaligus membuka akses kepada masyarakat umum memasuki kawasan hutan seluas 1.847,38 hektare yang berada di antara Kabupaten Buleleng dan Tabanan, Bali itu.

Dibukanya akses Alas Mertajati kepada pengunjung umum ternyata berkebalikan dengan hak masyarakat adat. Sejak pembukaan akses itu, Masyarakat Adat Dalem Tamblingan tidak bisa lagi memasuki hutannya dengan bebas, kecuali dengan membeli tiket dahulu.

Hanya menega, yang ditunjuk sebagai perwakilan adat, yang memiliki akses dan peran sebagai penjaga hutan dan danau. Bila keturunan Wancing menjadi menega untuk Danau Tamblingan (jaga teleng), maka keturunan Tegeh Kori bertugas menjadi penjaga Alas Mertajati (jaga Wana).

Dalam Lontar Babad Hindu Gobed Gobleg Nomor Va/3318 lembar 21.a diterangkan bahwa Tegeh Kori diberikan tugas nyapuh (pemangku) dan penjaga hutan yang juga dikenal dengan nama Alas merta Sari ini. Kendati demikian, peran ini bergeser semenjak negara, bahkan lebih jauh lagi, Pemerintah Belanda menjajah Bali.

Alas Mertajati yang Terdegradasi

Wilayah Tamblingan menjadi area hutan wisata sejak tahun 1927, oleh pemerintah kolonial Belanda, yang pada 7 tahun kemudian berkembang menjadi wilayah Cagar Alam Batoekaoe karena fungsinya sebagai daerah tangkapan air.

Belanda ketika itu mewajibkan masyarakat Tamblingan untuk menanam kopi. Setelah merdeka, juga didorong karena pasar kopi yang menurun, Pemerintah Indonesia merekomendasikan masyarakat menanam cengkeh, bawang putih, vanili, dan kakao.

Alih fungsi lahan yang terjadi terus menerus membawa dampak pada menurunnya debit air di kawasan Tamblingan, sebut Ketut San, Sekretaris Baga Raksa Alas Mertajati (Brasti), organisasi pemuda di Tamblingan. Bukan hanya itu, petani juga menjadi ketergantungan dengan bahan-bahan kimia untuk pertanian.

“Itu kan semua beli, pemerintah ngasih bibit. Di daerah atas itu sayurnya banyak dari pemerintah, rekayasa genetik semua. Udah alih fungsi lahan dari yang bisa nyimpen air ke yang bikin longsor, bibitnya juga bukan dari kita, semua beli. Semua tergantung dari luar, petani enggak bisa apa-apa,” kata Ketut San.

Intervensi pemerintah tidak hanya di pertanian tetapi juga di sekitar Danau Tamblingan. Pada 1980an, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengadakan lomba nelayan tingkat kabupaten yang mendatangkan masyarakat dari berbagai daerah. Mereka diberikan tempat oleh pemerintah untuk membangun pemukiman sementara di sekitar danau.

Pemukiman semakin berkembang, dan memicu pergeseran lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan. Pada 2015, terjadi dialog dan relokasi warga yang bermukim di bantaran danau dengan kesepakatan daerah itu disterilkan dari perumahan.

Perlombaan nelayan juga memicu kehadiran ikan-ikan invasif yang berpotensi membahayakan spesies asli Danau Tamblingan, di antaranya ikan nyalian dan kuyuh. Punahnya ikan-ikan itu juga mengubah adat masyarakat dalam menyiapkan banten atau sesajen sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada alam. Banten juga merupakan cerminan keanekaragaman hayati yang dipelihara masyarakat adat di Tamblingan.

“Sudah banyak ikan di sini punah, dulu ada be nyalian yang kecil itu, itu bagus buat banten, ada juga be kuyuh sudah punah juga,” kata Kadek Adi Rismawan, Ketua Menega.

Dampak terakhir akibat perlombaan nelayan juga mengakibatkan warga kehilangan kontrol terhadap aktivitas tangkapan ikan di danau. Menega kini tak lagi memiliki kewenangan mengatur danau. Saat ini sudah terbentuk asosiasi nelayan di bawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

“Nelayan ini baru, pos-posnya di sana, itu BKSDA yang punya, ada yang dari Karangasem, ada yang dari Ubud, kalau pribumi nggak begitu banyak,” kata Kadek Rismawan.

Sejak lama, Masyarakat Adat Dalem Tamblingan memiliki aturan adat terkait pembatasan penangkapan ikan agar populasinya tetap terjaga. Sipeng namanya. Akan tetapi, perubahan fungsi kawasan hutan dan danau juga pengambilalihan kekuasaan oleh pemerintah, mengacaukan tatanan adat.

“Untuk tugas menega sekarang hanya mengabdi saja. Zaman sekarang sudah ada petugas Pengairan. Bukan ibu yang bertugas untuk keliling. Ada yang memasang jaring ikan, engga boleh kalo ibu nggak kasih,” kata Suci.

Masyarakat menyayangkan bahwa situs maupun lontar sebagai pengetahuan dan arsip sejarah Masyarakat Adat Dalem Tamblingan justru tidak diakui pemerintah.

“Yang menjadi persoalan, kita lembaga adat dresta kuna tidak tercatat di lampiran negara, di peraturan daerah tidak. Ironisnya setiap ada persoalan, kita diundang rapat. De facto kita diakui, de jure kita tidak diakui,” kata Ketut Artina.

***

Kehadiran Masyarakat Adat Dalem Tamblingan dengan sistem adatnya telah terdokumentasikan dalam Prasasti Tamblingan Pura Endek yang dibuat pada tahun 844 Saka atau sejak abad ke-10 Masehi. Prasasti ini menyebutkan penduduk di Tamblingan sebagai Anak Banwa Tamblingan.

Hingga saat ini ada sepuluh kelompok prasasti yang berhasil ditemukan dan menjadi bukti eksistensi Masyarakat Adat Dalem Tamblingan di Alas Mertajati.

Berbagai aturan adat untuk melindungi Alas Mertajati juga tercatat dalam Prasasti Gobleg Pura Batur B dan Tamblingan Pura Endek IV, yang di antaranya mengatur waktu penebangan hutan dan perburuan binatang di hutan.

Sistem yang dibangun Masyarakat Adat Dalem Tamblingan telah memetakan Alas Mertajati sebagai daerah konservasi. Kemudian daerah lainnya sebagai area pertanian dan pemukiman.

Negara Merenggut Hak, Merampas Alam

Perubahan kawasan Alas Mertajati menjadi TWA turut memudarkan generasi penerus Masyarakat Adat Dalem Tamblingan mengenal hutan dan danau mereka.

“Kenapa kami sebagai generasi yang lebih muda banyak yang kurang merasa memiliki hutan, karena kami mau masuk hutan saja harus perlu Simaksi, Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi. Kalo nggak bawa Simaksi, nanti ditangkap,” ungkap Ketut San.

BKSDA membagi area TWA dalam beberapa blok, yaitu blok perlindungan, blok publik, blok religi, blok pemanfaatan, dan blok khusus. “Blok khusus itu objek vital negara kayak listrik atau pembangkit tenaga gas. Jadi ada wujud fleksibilitas itu untuk mengakomodir kepentingan di luar konservasi,” jelas Sumarsono, Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Bali.

BKSDA mengklaim penetapan Alas Mertajati sebagai TWA ikut mengacu pada aturan yang dibuat Belanda.

“Itu sejak zaman Belanda, jadi memang oleh pemerintah Belanda sudah ditetapkan menjadi kawasan konservasi dan kalau pemerintah Belanda sudah menetapkan, berarti raja-raja Bali sudah setuju,” kata Sumarsono.

Bukan hanya itu, kendati ditetapkan sebagai wilayah konservasi tetapi nyatanya pengelolaan dan pembangunan oleh swasta masih diizinkan. Sumarsono menyebut izin kepada swasta itu diberikan hanya pada blok pemanfaatan.

Jauh sebelum Belanda hadir, masyarakat adat telah menetapkan kawasan Alas Mertajati sebagai area konservasi. Hal ini terdokumentasikan dalam Prasasti Buyan Sanding Tamblingan yang menuturkan kebijakan tentang pembatasan pengambilan flora dan fauna di hutan, serta pemanfaatan lahan dan air untuk pertanian.

Konsep ‘konservasi’ yang diterapkan BKSDA pada dasarnya juga berbeda dengan konservasi dalam Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Dalam catatan organisasi PBB itu disebutkan bahwa konservasi merupakan upaya untuk memelihara proses ekologi dan sistem pendukung kehidupan–seperti tanah dan air; melestarikan keragaman genetik; dan memastikan pemanfaatan spesies dan ekosistem yang berkelanjutan.

Ketika diminta untuk menjelaskan tentang konservasi yang diterapkan BKSDA, Sumarsono mengatakan,

“Arah kebijakan pemerintah kan ‘konservasi bukan konservasi.’ Jadi kalau konservasi 100% semua nggak boleh, nggak bisa juga. Kita harus konservasi untuk kemakmuran rakyat, bukan konservasi untuk konservasi, kemakmuran rakyat itu juga kan tidak terbatas.”

***

Selain banyaknya izin “pembangunan” di kawasan Alas Mertajati, pembalakan liar juga sempat terjadi. Pada 2015, masyarakat sekitar sempat melakukan penjagaan saat tengah malam, waktu yang diduga pembalakan kerap terjadi.

Patroli juga melibatkan Kantor Kepolisian Kecamatan Banjar. Mereka berjaga di jalur keluar masuk hutan.

“Begitu dapat informasi, kita jagalah dan ketangkep lah satu truk penuh dengan kayu, ada empat orang di sana, 2 masyarakat biasa dan 2 orang BKSDA. Saya engga mengatakan orang BKSDA pencurinya, tapi faktanya itulah,” kata Putu Ardana, salah satu tokoh adat Tamblingan.

Warga menuntut agar kasus diselesaikan secara hukum tetapi bupati berkeinginan lain.

“Mau dicari jalan tengah, tetapi tetap tidak ketemu karena kita tetap nuntut, ya, harus diselesaikan secara hukum. Tetapi yang terjadi kasus itu tidak ada kelanjutannya dan Kapolsek yang membantu kami dimutasi,” kata Putu Ardana.

Ada banyak masyarakat Tamblingan yang kecewa dengan penanganan kasus yang tidak transparan dan dibuat kabur.

“Kita sampai mendatangi kantor polisi saat itu. Jadi artinya apa, artinya tidak bisa percaya penuh pada BKSDA,” Ketut Artina menambahkan.

Pembangunan dan Perjuangan Masyarakat Adat

Pemberian izin kepada pihak swasta untuk melakukan pembangunan di Alas Mertajati sedikit demi sedikit mengubah wajah tanah ulayat menjadi area komersil.

“Sebagai masyarakat adat, gempuran-gempuran yang kita dapat itu yaitu kedatangan investor-investor itu, ada yang pernah mau membuat kereta gantung di atas danau, di atas pura-pura kita. Kemudian membuat restoran apung di danau, ada yang mau buat villa dan sebagainya,” kata Putu Ardana.

Sejak ditetapkan sebagai TWA, berbagai rencana pembangunan wahana pendukung wisata pertama kali diusulkan, salah satunya kereta gantung pada tahun 1999.

I Gusti Ngurah Agung Pradnyan, seorang pengrajeg atau pemimpin adat, mengatakan rencana pembangunan langsung ditolak warga. Kekhawatiran utama warga adalah kereta gantung akan mengganggu habitat di dalam hutan.

“Itu hutan kalau ada kegiatan dalam hutan kan terganggu habitat di sana, jangan salahkan ada penduduk hutan datang keluar, ke wilayah manusia,” katanya.

Wacana lain yang muncul adalah pembangunan wahana atraksi oleh PT Nusa Bali Abadi, salah satu perusahaan pemegang izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di Bali, pada 2016. Warga kembali menolak rencana tersebut hingga memancing amarah pejabat daerah setempat.

“Kita tolak, berdua [dengan pengrajeg] kami ikut rapat, di hadapan Dirjen, di hadapan Pak Bupati Bagiada. Waktu itu jamannya agak sedikit premanan, tapi kami tenang waktu itu, kami bilang kami menolak. Di situlah marah Pak Bupati,” kata Ketut Artina.

Ketut Artina bahkan mengingat persis ucapan sang bupati.

“Kok diajak mendapatkan pendapatan tidak mau, percuma saya sampai ke Beijing, study tour, menjual itu,” kata Ketut Artina, menuturkan ucapan Bupati Buleleng periode 2007-2012 tersebut.

Masyarakat adat tegas menolak pihak asing merusak lahan mereka dengan iming-iming kesejahteraan.

“Ada investor yang mengiming-imingi, membuat kegiatan di sana [hutan], nanti masyarakat mendapat pekerjaan, penghasilan. Tapi itu konyol, kami sebagai masyarakat pertanian di sini, kalau tidak ada hutan yang menyangga, mengaliri air, sulit nanti,” kata Agung Pradnyan.

Rencana pembangunan yang mengagetkan lainnya muncul pada 2008. Ketika itu, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 005/Kpts/MDP Bali/V/2008 tentang pemekaran Desa Pakraman Tamblingan keluar. SK keluar tanpa sepengetahuan Masyarakat Adat Dalem Tamblingan, khususnya Desa Munduk sebagai desa induk.

Penolakan muncul, khususnya dari warga Catur Desa – Gobleg, Munduk, Gesing, dan Umajero. Warga yang menolak pemekaran memandang rencana ini hanya akan mengaburkan sejarah Adat Dalem Tamblingan yang semakin digerus oleh berbagai kebijakan. Mulai dari dipecahnya Desa Adat Dalem Tamblingan menjadi empat desa pada masa kolonial Belanda, hingga pemekaran yang dilakukan setelah kemerdekaan.

Penolakan warga berhasil membatalkan ketiga rencana pembangunan tersebut.

Merespons berbagai tantangan dan dinamika yang menggerus hak ulayat juga adat istiadat Tamblingan, para pemimpin adat dari keempat desa itu akhirnya bersepakat membentuk Tim 9.

Pembentukan Tim 9 ini juga memudahkan warga untuk membangun sikap bersama menolak rencana pembangunan yang berpotensi merusak Alas Mertajati. Termasuk ketika PT Sekarmas Nusantara, perusahaan yang bergerak di industri pariwisata dan hiburan, meminta warga untuk mendukung para investor dengan membawa surat langsung dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK. Kala itu, perusahaan berencana membangun resor rumah-rumah pohon.

Demi melanjutkan perjuangan lintas-generasi, pada Oktober 2020, Tim 9 bersama tetua adat lainnya membentuk Baga Raksa Alas Mertajati (Brasti), organisasi serupa yang ditujukan untuk generasi muda.

“Brasti ini organisasi yang kita anggap lebih modern, organisasi yang kita siapkan untuk menghadapi dinamika zaman, menghadapi modernitas, menghadapi kapitalisme yang kebablasan,” kata Putu Ardana, Ketua Tim 9.

***

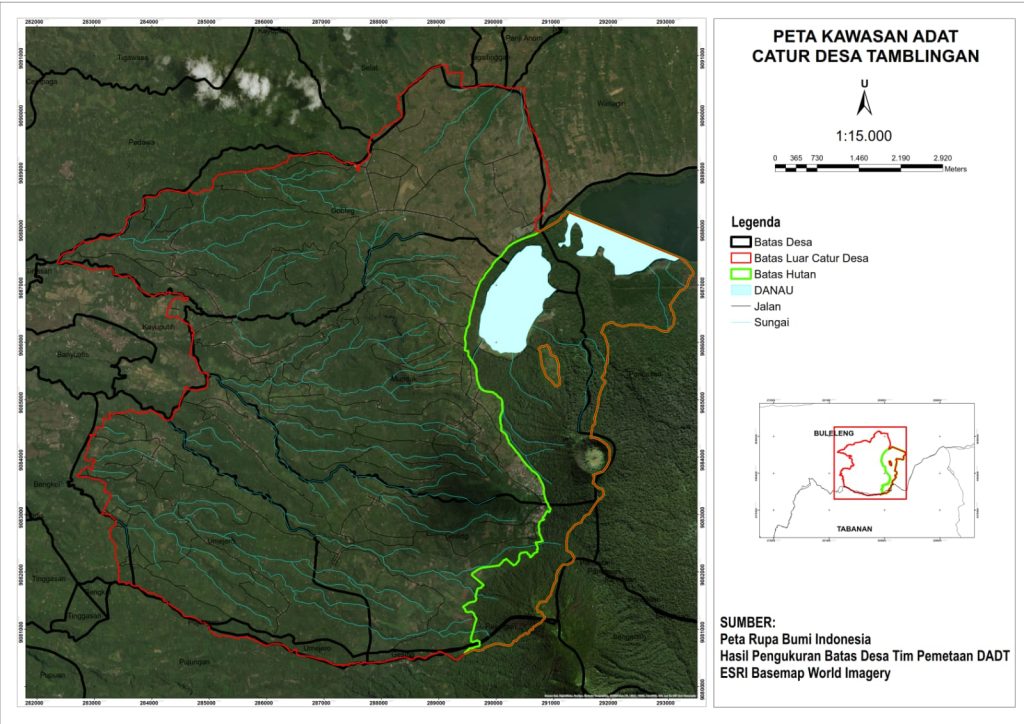

Salah satu peran pemuda adat Tamblingan sejak kehadiran Brasti adalah melakukan pemetaan di dalam hutan Alas Mertajati. Terdapat tiga kelompok yang ditugaskan di wilayah yang mencakup kawasan Catur Desa Adat Dalem Tamblingan. Selain batas wilayah, peta ini juga melingkupi informasi tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, flora dan fauna yang ada, situs serta pura, hingga titik-titik mata air.

“Dulu sebelum ikut pemetaan partisipatif, saya cuek, engga kenal dengan hutan, engga kenal dengan danau. Makanya sangat penting bagi anak muda untuk mengenal hutan dan danaunya, wilayahnya itu sendiri,” kata Komang Werdiasa (42), salah satu pemuda adat.

Selama proses pemetaan tersebut, para pemuda juga mengamati titik mata air di Alas Mertajati.

“Saat mendata titik mata air, di sanalah kita baru menyadari bahwa debit air kita sudah jauh berkurang bahkan ada mata air yang sudah mulai mengering,” lanjut Komang.

Menurunnya debit air juga sebagai dampak dari berkurangnya pohon-pohon kanopi di alas Mertajati. Komang, bersama rekan-rekannya, juga kerap menemukan bekas-bekas potongan kayu yang diduga hasil pembalakan liar.

“Pohon-pohon endemik sudah mulai langka, seperti Cemara Pandak, Kwanitan, sampai Sotan Busung. Berarti kan pencurian kayu itu jalan terus,” ucapnya.

Peta menjadi salah satu persyaratan dalam upaya mengembalikan Alas Mertajati menjadi hutan adat. Pemetaan partisipatif ini sebagian besar dilakukan pemuda dengan menggandeng para tetua adat yang lebih dulu mengetahui sejarah Adat Dalem Tamblingan dan wilayah Alas Mertajati. Ada tenaga, waktu, dan pikiran yang dipertaruhkan. Namun, upaya masyarakat belum mendapatkan dukungan dari pemerintah.

“Sampai saat ini kita belum dapat tanda tangan bupati, padahal itu sudah dari 2019, udah 4 tahun kita ajukan. Padahal kita butuh itu, peta spasial butuh tanda tangan bupati, SK Deklaratif,” kata Putu Ardana.

Selain meminta restu Bupati Buleleng, warga juga menempuh jalan lain untuk mengupayakan niat mereka. Salah satunya upaya mendaftarkan Masyarakat Adat Dalem Tamblingan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2021, termasuk juga ke DPR RI. Sampai saat ini, proses pengajuan itu masih berlanjut.

“Jika sampai 100 kali pergantian bupati itu perlu 500 tahun, nggak apa-apa, kami siap nunggu, toh, kami sudah 1000 tahun lebih masih tetap ada. Artinya kami punya waktu, punya kesabaran, kekuatan, dan keyakinan,” tegas Putu Ardana.

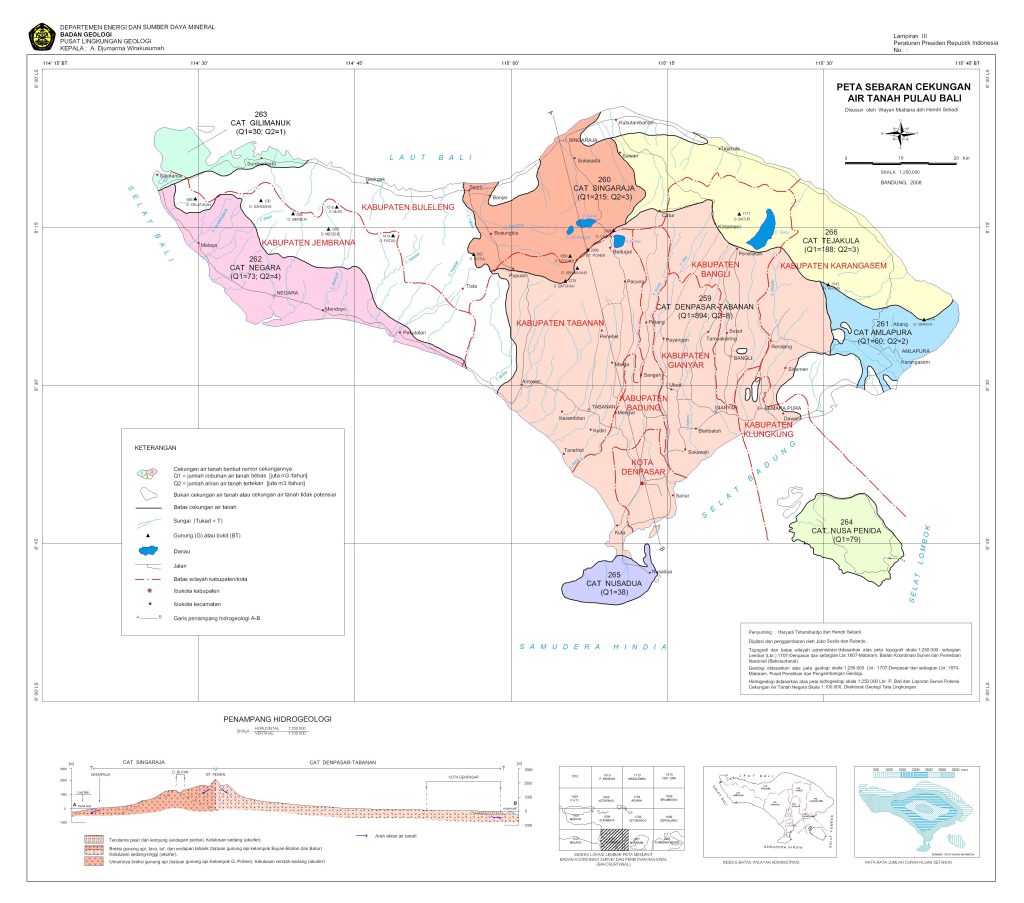

Perjuangan Alas Mertajati tidak hanya perjuangan Masyarakat Adat Dalem Tamblingan, tapi juga masyarakat Bali. Danau Tamblingan dan Alas Mertajati menjadi salah satu sumber air penting di Pulau Dewata ini. Berdasarkan Peta Cekungan Air Tanah (CAT), Alas Mertajati juga menjadi hulu dari CAT Singaraja dan CAT Denpasar-Tabanan. Dengan kata lain, berbagai aktivitas di Alas Mertajati memengaruhi kawasan hilir, termasuk untuk pertanian.

Nilai-nilai relasi harmoni dengan alam yang diyakini juga diakui masyarakat adat di Bali. Terlebih air adalah unsur utama dalam segala upacara adat di Bali.

Kelestarian Alas Mertajati juga diperlukan untuk mengantisipasi permasalahan krisis iklim yang turut membuat cuaca semakin ekstrem, seperti kemarau berkepanjangan, badai, gelombang panas, banjir, hingga tanah longsor.

Peran Alas Mertajati pun disadari oleh berbagai komunitas di luar Catur Desa. Sejumlah dukungan juga datang. Mulai dari masyarakat adat, terutama subak-subak yang meyakini sumber air mereka berasal dari Alas Mertajati, hingga organisasi internasional. Beberapa kali peneliti hingga para aktivis mengunjungi Tamblingan dan memberikan dukungan terhadap perjuangan Alas Mertajati.

“Kalau dalam skup Asia, Brasti sudah mulai dikenal. Kebetulan kami berkesempatan untuk menghadiri Asia Parks Congress pada 2022 di Malaysia,” ungkap Ketut San (37), tokoh pemuda adat Tamblingan.

Saat ini, Brasti memiliki lima divisi kerja. Pertama, divisi khusus jejaring yang bertugas membangun komunikasi dengan pihak luar. Kemudian empat divisi lainnya adalah konservasi, pendidikan, ekonomi konservasi, dan data dan informasi.

“Jadi kelima Baga ini, itu selalu bersinergi setiap ada apapun. Jadi ada satu misalnya punya program, atau punya kegiatan, Baga lain itu tetap support,” kata Ketut San.

Air dan Relasi Hulu-Hilir Alas Mertajati

Air bukan hanya sumber penting bagi sistem pertanian Masyarakat Adat Dalem Tamblingan. Bagi mereka, air juga merupakan bagian penting dari ritual spiritual.

“Kami ada kepercayaan namanya Piagem Gama Tirta. Jadi semua ritual kami memakai tirta atau air sebagai salah satu sarana utama. Nah kami menyebut Bhatara kami, sungsungan kami itu Bhatara Penghulu, jadi kami panjaknya [anaknya] disebut Panjak Penghulu,” kata Ketut San.

Piagem Gama Tirta merupakan keyakinan yang memuliakan air dan menjaga hubungan harmoni dengan alam. Untuk itu, Danau Tamblingan dan Alas Mertajati sebagai daerah resapan dimaknai secara suci peran dan kehadirannya.

Kepercayaan pemuliaan air oleh Masyarakat Adat Dalem Tamblingan juga berpengaruh pada kelestarian alam dan keberlangsungan ketersediaan air di sepertiga wilayah Bali.

Lilitan Karya menjadi salah satu upacara yang mencerminkan relasi antara masyarakat di Tamblingan sebagai hulu dengan masyarakat di hilir yang melingkupi Singaraja dan Tabanan. Upacara ini berlangsung kurang lebih selama tiga bulan dengan berbagai rangkaian yang waktunya mengacu pada penanggalan Bali.

Dalam rentetan Lilitan Karya ini, masyarakat melakukan ritual melasti, berjalan kurang lebih 22 km dari Alas Mertajati–hutan di hulu–menuju Segara Labuan Aji–pantai di Banjar, Buleleng. Panjak Penghulu yang melakukan perjalan ini selalu disuguhkan makanan dan minuman oleh masyarakat di desa-desa yang dilalui.

Kemudian setelah Masyarakat Adat Dalem Tamblingan sampai di Pura Labuan Aji, mereka pun disuguhkan kudapan oleh subak-subak yang meyakini air sebagai sumber penghidupan mereka berasal dari Alas Mertajati.

“Itulah sebagai ucapan terima kasih dari mereka terhadap sumber hidupnya, dalam hal ini adalah air. Lilitan Karya itu konsep besar, bagaimana sebuah komunitas membangun dan kemudian menjaga kesejahteraan,” kata Putu Ardana.

Ritual yang dilaksanakan setiap purnama keempat tersebut masih dilestarikan masyarakat hingga hari ini.

Selain ritual yang telah dijalankan secara turun-temurun, ada juga cerita rakyat yang dituturkan dari generasi ke generasi. Cerita itu mengisahkan tentang hubungan antara Marga sebagai daerah hilir dengan Tamblingan sebagai hulu yang mengaliri air melalui kisah sepasang kekasih.

Terawatnya ritual dan cerita rakyat tersebut telah membantu masyarakat di hulu dan hilir Tamblingan memahami pentingnya pelestarian Alas Mertajati sebagai sumber kehidupan. Khusus di wilayah Subak Penataran, ada 123,7 hektare lahan sawah yang dialiri air dari Tamblingan. Sawah-sawah itu dirawat oleh 250 keluarga dari Banjar Lebah.

Sudarsa, Ketua Subak Penataran, salah satu organisasi masyarakat adat di Bali, ketika mendengar rencana pembangunan di kawasan Alas Mertajati, ia pun langsung angkat bicara, “Kita jelas-jelas memanfaatkan air dari Danau Tamblingan wajib hukumnya untuk angkat bicara nike. Kalaupun mungkin suara tiang didengar, tiang tidak setuju. Udah jelas nanti pengaruh pada kelestarian nanti berkurang, pengaruh air juga pasti nanti.”

Dorongan untuk terlibat dalam gerakan tentunya sangat beralasan. Selain adanya ikatan sejarah dan spiritual, relasi ekologi juga menjadi salah satu faktornya.

Perubahan bentang alam Alas Mertajati menjadi ketakutan sebagian besar masyarakat di Bali, baik di hilir yang menerima aliran airnya, maupun di hulu yang hidup berdampingan dengan hutan.

Bagi menega seperti Suci, negara seharusnya tidak salah kaprah dengan membiarkan Alas Mertajati dan Danau Tamblingan dikelola oleh pihak asing. Negara semestinya juga mengakui peran-peran masyarakat adat yang menjaga dan melestarikan hutan dan danau.

“Lamun Tamblingan ten ade, panjak idane jek liunan mati be, sing ade yeh to, Seririt sing adeh iyeh, Tabanan. Dije ye ide buin mekarya danu? [Jika tidak ada Tamblingan, bisa membunuh kehidupan masyarakat karena tidak ada air, di Seririt tidak ada air, di Tamblingan apalagi, di mana lagi mau membuat Danau?],” kata Suci.

Keberadaan Danau Tamblingan dan Alas Mertajati begitu berarti bagi Suci. Ia menyadari kesucian alamnya, meyakini kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun untuk merawat danau beserta isinya.

“Danau Tamblingan sumber penghidupan buat memek. Bisa mati memek, men ndak ada air, ndak ada untuk makan. Tamblingan nike tamba idane [Danau Tamblingan itu sumber penghidupan buat ibu. Bisa mati ibu karena tidak ada air, tidak ada untuk makan. Tamblingan itu adalah obat],” tukas Suci, sambil terdiam memandang danau di hadapannya.

Artikel ini merupakan bagian dari serial #MasyarakatAdat.