Kami menyusuri pesisir Kampung Masiran, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Senin, 2 Mei 2025. Jalan itu diapit pohon kelapa tumbuh jarang-jarang. Udara terasa panas, laut sedang surut, menyisakan hamparan lumpur dan bau asin yang menguar. Di ujung jalan, terdapat kuburan tua milik Suku Laut, sebuah tempat warisan sejarah, identitas, dan spiritualitas satu kelompok masyarakat pesisir yang telah lama menghuni perairan Bintan dan sekitarnya.

Johanes Jamil, generasi ketiga keturunan asli Suku Laut memandu kami ke tempat itu. Sebelum masuk ke area kuburan, pria 31 tahun itu lebih dulu melakukan ritual memakan pucuk bakau sembari melafalkan doa. Katanya, itu cara sederhana meminta izin kepada leluhur untuk berziarah di kuburan-kuburan tua milik Suku Laut yang diperkirakan sudah ada sejak 1970-an.

“Kuburan ini bukan hanya tempat orang mati,” kata Jembol, panggilan Johanes Jamil. “Ini rumah masa lalu kami. Tempat kami mengenal siapa diri kami, dari mana kami berasal, dan kepada siapa kami menitipkan doa.”

Setiap hari biasanya orang Suku Laut akan datang berziarah. Bukan sekadar mengenang, tapi menyapa yang telah tiada. Kemenyan akan dibakar untuk menghubungkan dunia manusia dan alam roh. Makanan kesukaan semasa mendiang hidup dibawa sebagai lambang kasih yang tak terputus. Dalam bisik doa dan keluh kesah yang disampaikan, ada keyakinan roh leluhur masih hadir, menjaga dan menemani mereka dalam kehidupan.

Ada 21 pusara di area itu. Sebagian utuh, sebagian telah empat kali diperbaiki. Perbaikan terakhir dilakukan tahun 1998, milik Atok Rahman, Suku Laut pertama yang dikuburkan di sana.

Tradisi penguburan Suku Laut berbeda dari tata cara agama mayoritas, meski dalam kartu identitas, mereka menganut agama tertentu. Arah kubur tak seragam, menghadap berbagai macam arah angin mengikuti ke mana laut memberi rezeki semasa hidup, atau sesuai wasiat terakhir sang mendiang.

Masing-masing kubur dinaungi atap sederhana dari seng. Di sekelilingnya, pagar kayu mengelilingi dua atau tiga makam sekaligus, sebagai penanda mereka yang punya hubungan darah atau kedekatan semasa hidup. Kematian, bagi Suku Laut bukan pemisah, melainkan kelanjutan dari ikatan yang dijaga selama hidup.

Namun kini ancaman datang dari arah darat dan laut. Kuburan yang sebelumnya aman dari angin musim utara dan selatan—sebab itu dipilih sebagai lokasi pemakaman—kini harus menghadapi ancaman eksploitasi industri. Rumah masa lalu itu kini dalam bayang-bayang kehancuran.

Proyek besar PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), perusahaan pengolahan bauksit dan industri turunannya, telah mengubah wajah Kawasan Gunung Kijang. Dari hutan mangrove, padang lamun, karang, hingga laut dangkal yang dulunya menjadi sumber hidup dan ruang sakral, berganti alur transportasi industri, jalan dan patok-patok batas wilayah. Termasuk yang menyentuh tepi kuburan Suku Laut.

“Seminggu kami tidak ke sini, pas kembali ada alur dibikin. Tak ada pemberitahuan, tak ada musyawarah. Tiba-tiba saja tanah leluhur kami dibatasi,” kata Jembol.

PT BAI, Tangan Besi Tiongkok di Galang Batang

Di ujung timur pulau Bintan, Kepulauan Riau, terbentang kawasan industri raksasa yang menjelma jadi simbol kekuatan ekonomi asing di wilayah perbatasan. PT Galang Batang Kawasan Ekonomi Khusus (GBKEK), seluas lebih dari 2.300 ha, tidak sekadar lokasi industri, ia menjadi arena penting bagi ekspansi Tiongkok di sektor tambang strategis Indonesia.

Di kawasan itu berdiri PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), badan usaha yang sejak 2018 resmi ditunjuk pemerintah sebagai pengelola dan pengembang utama KEK Galang Batang. Perusahan ini bukan hanya operator industri, ia adalah arsitek dari seluruh sistem produksi logistik, hingga ekspor alumina yang kini berlangsung dari Galang Batang ke pasar global.

PT BAI membangun dan mengoperasikan instruktur vital KEK: pelabuhan khusus, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sendiri, pabrik pemurnian alumina (refinery) berkapasitas jutaan ton, serta jaringan transportasi dalam kawasan. Semua dikerjakan dalam tempo cepat, dengan aliran modal (sangat) besar dan sistem kerja terintegrasi.

Namun, di balik nama “PT” lokal, kendali perusahaan ini sesungguhnya berada pada entitas asing. Sebanyak 99 persen saham PT BAI dimiliki Global Aluminium International Pte. Ltd., yang pada gilirannya dikuasai Nanshan Aluminium Singapore Co. Pte. Ltd.—anak perusahaan dari raksasa industri logam asal Tiongkok, Shandong Nanshan Aluminium Co. Ltd. Proyek bernilai miliaran dolar ini adalah cermin dari pengaruh Beijing dalam pengelolaan mineral strategis Indonesia.

Pijakan hukum dari proyek raksasa ini adalah Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017, yang menetapkan Galang Batang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Melalui Perpres itu, pemerintah memberikan kemudahan investasi, insentif fiskal, dan kewenangan khusus bagi badan usaha pengelola, termasuk hak merencanakan dan mengembangkan wilayah sesuai kepentingan industri.

Sejak ekspor perdananya tahun 2021, PT BAI telah mengirim ratusan ribu ton alumina ke luar negeri, menjadikan Galang Batang sebagai simpul ekspor baru di sektor mineral logam. Proyek ini digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi baru di Kepri, menyerap ribuan tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan kawasan sekitar.

Meski demikian, narasi tentang investasi ini tak selalu mulus. Di balik kemegahan industri, muncul pula berbagai catatan, ancaman ekologis hingga masuknya pekerja asing secara berlebihan.

Kerusakan Laut Kian Terasa

Sebelum kaki kami benar-benar meninggalkan tanah pekuburan, Jembol duduk sejenak di pusara leluhurnya. Mengusap nisan tua itu sembari menundukkan kepala. Suaranya pecah pelan dalam lirih doa dan harapan.

“Semoga kuburan tok-nek tidak diapa-apakan. Kami pamit dulu,” ucap Jembol, lalu berdiri melangkah pelan meninggalkan makam, mengajak kami menyusuri pesisir Masiran.

Laut saat itu masih surut jauh. Hamparan pasir bercampur lumpur terbentang. Sekitar seratus meter dari bibir pantai, sebuah patok beton kecil berdiri mencolok. Di badannya tertulis samar dengan tinta berwarna merah, mungkin tergerus air asin dan waktu, tapi masih bisa terbaca: BAI.

“Tengoklah, laut pun bisa dipatok? Laut bukan milik siapa-siapa,” katanya.

Jembol menunjuk ke arah laut lepas. Katanya, sekitar dua kilometer dari titik kami berdiri, ada patok beton lain serupa. “Di sana juga ada satu lagi,” ujarnya pelan. “Sama bentuknya, tertancap di laut.”

Patok-patok itu tak besar, juga tak tinggi, tapi cukup membuat Jembol dan nelayan sekitar yang menggantungkan hidup dari laut itu terusik. Sebab ketika batas mulai dipancang di laut, tempat orang kampung mencari hidup, artinya ada yang perlahan hendak menguasai ruang yang dulu bebas.

Kekhawatiran Jembol bukan hanya soal patok beton dan di tengah laut dan pusara leluhurnya yang kini berada di wilayah rawan penggusuran. Ia lebih risau dengan kondisi laut yang berubah perlahan.

“Dulu lumpurnya tak begini. Ini lumpurnya hitam,” kata Jembol sembari memegang lumpur dari laut tempat biasanya dulu mereka mencari gonggong, saat air surut. “Sekarang gonggongnya pun sudah tidak ada.”

Ketam bangkang kecil yang biasa bersembunyi di dalam lubang, kini justru banyak berkeliaran. “Wih ketam banyak sekali, sekarang sudah melimpah. Apanya (melimpah), kalian bodoh sekali saya bilang, itu karena airnya kotor,” kata Jembol. “Sekarang bahkan bayi ketam pun ikut dijual.” Ia menggeleng pelan, seolah tak percaya perubahan yang terjadi begitu cepat di laut yang dulunya ramah.

Bagi Suku Laut, menjual ketam kecil dulu dianggap tidak pantas. Mereka percaya, biarkan yang kecil tumbuh besar, biarkan laut punya waktu untuk memulihkan dirinya. Tapi kini, harapan itu seolah hilang bersama arus.

“Kalau yang sekecil itu saja diambil, artinya sudah tak ada pilihan lagi. Itu tandanya putus harapan,” kata Jembol.

***

Saat air laut surut, perairan Masiran terlihat keruh. Lumpur dan sedimen terbawa arus, Air yang dulunya bersih kini keruh. Padahal laut yang kami injak dulunya menjadi lokasi Suku Laut mencari ikan ketika musim angin utara datang.

“Karena arusnya dari sana datang ke sini,” katanya, melihat ke arah operasional PT BAI.

Musim angin utara adalah masa sulit bagi nelayan. Saat laut bergelombang tinggi, mereka hanya bisa mencari hasil laut di Kawasan bakau atau perairan dangkal yang terlindung. “Biasanya kami cari kepiting bangkang di bakau,” katanya. Tapi jika seluruh kawasan itu berubah menjadi kawasan industri, mereka bingung ke mana lagi harus mencari penghidupan.

Jembol dan warga lainnya tak menolak pembangunan, tapi mereka menolak cara pembangunan itu dijalankan. “Tuntutan kami satu, jangan paksa Suku Laut ke darat,” ucapnya tegas. Bagi mereka, laut adalah rumah, dan hidup di darat bukan pilihan yang bisa diterima begitu saja.

Dulu, ada sekitar 20 kepala keluarga Suku Laut yang memilih menolak proyek masuk ke wilayah mereka. Kini, jumlahnya menyusut, tinggal 17 kepala keluarga yang masih bertahan dengan sikap yang sama. Padahal laut di sekitar Kawasan PT BAI bukan sekadar hamparan air asin biasa. Ia adalah ruang hidup bagi masyarakat Suku Laut dan Bajo, yang telah lama menggantungkan hidup dari laut.

“Kami tidak mempermasalahkan orang yang kerja di sana, tapi kebijakan yang berdampak buruk ke lingkungan, itu yang kami tentang,” lanjutnya.

Tak hanya Jembol, dampak kerusakan laut akibat aktivitas PT BAI juga dirasakan warga lain, terutama mereka yang kerap mencari hasil laut di sekitar Kawasan LooLa Resort dan The Residence Bintan.

Zukri, warga Kampung Jawa sejak kecil memang sering mencari hasil laut di tempat itu. Dulu, katanya, untuk mendapatkan hasil laut yang cukup sebagai lauk keluarga, tak perlu jauh hingga ke tengah laut. Sekitar 100 hingga 200 meter di perairan sekitar LooLa Resort sudah cukup untuk memasang bubu, menjaring ikan, atau menyusuri laut dangkal dengan petromak untuk mencari kepiting renjong.

Namun, kini garis pantai tak lagi seperti dulu. “Dulu di sana laut,” kata pria 45 tahun itu, sembari menunjuk arah daratan yang kini ditimbun PT BAI. “Sekarang itu semua sudah jadi darat.” Akibatnya, nelayan harus melaut lebih jauh. Lopak-lopak tak jauh dari bibir pantai, yang dulu bisa untuk meletakkan bubu kini tak akan pernah terisi ikan.

Zukri menyebut, jika lokasi yang kini ditempati BAI pernah menjadi titik protes warga. Lokasi itu dulu menjadi lokasi nelayan untuk turun melaut. Pengambilan bauksit oleh beberapa perusahaan menjadi awal dari degradasi lingkungan di sana. Namun, ketika PT BAI masuk dan mulai membangun kawasan industri, dampaknya makin terasa.

“Yang merah-merah itu kotoran bauksit. Itu yang bikin ikan mulai hilang,” katanya sembari menunjuk pasir pantai yang kemerahan.

Zukri bercerita tentang kepiting yang dulu melimpah dan pompong-pompong nelayan yang dulu ramai di pesisir itu. Kini, sebagian besar sudah pindah ke Kawal atau lokasi lain yang masih memungkinkan mereka bertahan hidup. “Sini sudah tak bisa lagi,” kata dia.

Bagi Zukri, puncak dari segala kekacauan kala reklamasi mulai berjalan. “Limbah smelter memang tidak langsung ke laut, tapi tanah reklamasi bawa dampak besar, karena endapan lumpurnya jalan ke mari,” kata dia. Akibatnya, pasir putih di pinggir pantai menghilang tertutup lumpur, dan air keruh menghancurkan kehidupan bawah laut. Sekitar 2018-2019, ia tak mengingatnya dengan pasti, ia mengaku tak bisa melaut setahun penuh.

Menurut Zukri, Dinas Kelautan pernah datang ke lokasi saat penggarapan berlangsung. Proyek itu disebut-sebut untuk membangun jeti. Tapi yang terjadi, justru wilayah tangkap nelayan makin tergerus. Janji untuk membangun batu miring atau pelindung pantai tinggal janji. “Nelayan-nelayan asli sudah banyak yang pindah. Sekarang (limbah) sudah masuk ke kawasan hotel.

Cerita tentang perubahan kondisi laut juga datang dari Lenti (49), seorang ibu empat anak yang tinggal di Batu 23 Kijang. Sejak pindah ke daerah itu pada 2006, ia sudah terbiasa turun ke pantai untuk bekarang—istilah lokal di Kepulauan Riau yang merujuk pada aktivitas mencari hewan laut seperti gurita, ketam, atau kerang saat air surut. Dulu wilayah tangkapannya tak jauh dari bibir pantai. Tapi kini, karena endapan lumpur dari arah PT BAI, ia harus berjalan jauh untuk mendapatkan hasil.

“Saya tak ingat kapan mulai tercemar. Dulu lumpurnya sedikit, sekarang makin banyak,” katanya. Perubahan itu datang perlahan, membuatnya nyaris tidak sadar. Tapi suatu hari, ia menyadari bahwa lokasi yang yang biasanya ia tuju kini sudah tertutup lumpur, dan gurita sulit ditemukan.

“Dulu dekat sini cukup. Sekarang harus jauh ke depan sana.”

Lenti hanya mencari untuk konsumsi sendiri, tapi kesulitan itu tetap terasa berat. Bagi sebagian besar warga pesisir, mencari hasil laut bukan hanya ekonomi, melainkan ritme hidup harian yang dijalani sejak kecil.

Cerita serupa datang dari Enok (51), yang tinggal di Batu 18 Kijang. Ia sudah lama tinggal di Bintan sejak 1994, dan mulai aktif melaut sejak 2005. Dulu, dalam satu jam saja, ia bisa mendapatkan satu karung penuh ketam renjong di lopak-lopak tak jauh dari bibir pantai. Kini, untuk mendapatkan sepuluh ekor saja terasa seperti keberuntungan langka.

“Dulu pasirnya putih, ketam banyak. Sekarang sudah mulai tercemar,” katanya.

Pelaku Wisata Resah

Sekitar satu kilometer dari kawasan pantai PT BAI, berdiri sebuah resor yang telah lebih dulu menancapkan akarnya di pesisir Bintan-LooLa Eco Adventure. Didirikan tahun 1999, dan mulai beroperasi tahun berikutnya, resor ini dulunya menawarkan panorama laut yang masih alami, pasir putih bersih, serta suasana tenang yang menjadi daya tarik utama wisata ramah lingkungan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pengelola mulai merasakan perubahan drastis di lingkungan sekitar. Laut yang dulunya jernih kini kerap dihiasi endapan lumpur berwarna gelap. Terlebih saat angin utara tiba.

“Sekarang musim selatan tidak terlalu parah,” kata Ilyas, salah seorang staf LooLa Eco Adventure.

Perubahan mulai terasa sejak PT BAI mulai mereklamasi dan pematangan lahan sekitar tahun 2012, meski operasi besar-besaran baru berjalan dalam 3 sampai 5 tahun terakhir. Arus laut yang membawa lumpur sisa reklamasi, serta aktivitas proyek yang terus berlangsung siang dan malam, dinilai memberi dampak langsung terhadap kenyamanan tamu, maupun keberlangsungan program ekowisata yang selama ini menjadi andalan resor.

Ilyas masih mengingat dengan jelas bagaimana kawasa berdirinya PT BAI dulunya hanyalah sebuah bukit yang kerap menjadi bagian dari jalur wisata tamu mereka.

“Dulu, para tamu biasanya hiking ke bukit itu,” kenangnya.

Usai mendaki bukit, para wisatawan akan turun menuju garis pantai lalu melanjutkan aktivitas seperti snorkling atau sekadar bermain air di laut yang kala itu masih jernih dan bersahabat. Namun, kini bukit itu telah diratakan. Digantikan deretan bangunan industri, kendaraan berat, aktivitas reklamasi yang tiada henti. Program hiking yang pernah menjadi salah satu andalan mereka pun terpaksa dihapus dari daftar aktivitas.

“Sudah tidak mungkin lagi,” kata Ilyas.

Masalah tak hanya di laut. Polusi suara, udara dari kawasan industri yang beroperasi 24 jam juga menjadi sumber keluhan. Ia mengaku, tamu-tamu kadang baru sadar setelah tiba bahwa kawasan wisata ini berdampingan dengan aktivitas industri berat.

“Resor ini posisinya terkepung. Kita jual tentu area kita saja. Tidak sampai ke tetangga kita, tapi ketika sudah datang, baru mereka mengeluh,” kata dia.

Ilyas bersama warga pernah membuat Forum Kepedulian Masyarakat sebelum Covid-19, untuk menyuarakan kekhawatiran atas dampak lingkungan kepada pemerintah daerah. Namun, tak membuahkan hasil. Ketika laporan dan aduan diajukan, respons yang muncul justru saling lempar, dan terkesan buang badan. “Dengan pemerintah daerah ini susah. Nanti kita buat aduan mereka bilang ini bukan wewenang kita, itu wewenang pusat,” kata dia.

Menurut Ilyas, kawasan sekitar LooLa secara administrasi ditetapkan sebagai wilayah yang diperuntukkan bagi industri pariwisata. Namun, tak satupun pengelola wisata di sana pernah diperlihatkan peta remi peruntukan ruangnya. Mereka hanya bisa menduga-duga batas wilayah dan haknya dari apa yang tampak di depan mata-dan dari perubahan lingkungan yang makin hari makin terasa.

***

The Residence berdiri hanya ratusan meter dari LooLa Eco Adventure—praktis bertetangga di garis pantai yang sama di Bintan Timur. Kedua resor ini berbagi lanskap pesisir yang sama: menghadap Laut Cina Selatan, dengan garis pantai yang dulunya dipenuhi pasir putih dan kehidupan laut yang kaya. Meski berbeda dalam konsep dan gaya pelayanan, keduanya kini menghadapi tantangan lingkungan yang serupa akibat ekspansi industri di sekeliling mereka.

“Saya rasa rencana jangka panjang tidak terlalu cocok bagi kami. Kami hanya perlu menjalani hidup saat ini,” kata Rajeev Paul, General Manager The Residence.

Walau ia menyebut tingkat hunian belum berdampak secara signifikan, perubahan lanskap pesisir susah sangat terasa. “Pantai? Ya. Dulu memang ada gundukan pasir yang bagus, tapi sekarang sudah berpindah,” katanya. Gundukan pasir halus telah berubah menjadi kecoklatan, kasar dan keras. Saat air surut, dulu masih bisa terlihat bintang laut, kepiting. Kini semua itu nyaris hilang.

Dampak paling mencolok terjadi saat musim angin utara antara Desember hingga Maret. Seluruh air laut berubah menjadi keruh dan berwarna coklat. “Banyak tamu yang bertanya, kenapa airnya keruh. Jawaban kami diplomatis. Karena hal itu bisa mengancam bisnis kami juga,” kata dia. Mereka pun menyalahkan musim yang berlangsung, meski sebenarnya setelah ekspansi industri, keruhnya air jauh lebih parah dari sebelumnya.

Meski kondisi lingkungan memburuk, loyalitas tamu tetap terjaga. “Sekarang kami punya sekitar 20 hingga 25 persen tamu tetap yang datang kembali setiap bulan,” katanya bangga.

Kekhawatiran bukan hanya soal bisnis. Ekspansi industri juga mengancam keberlangsungan ekonomi lokal. Banyak komunitas yang bergantung pada resor. Mereka memasok makanan laut, sayuran, furnitur.

“Jadi jika resor tidak bisa lagi beroperasi, itu otomatis akan berdampak pada masyarakat sekitar,” kata Rajeev.

Pengelola resor juga ikut aktif menyuarakan penolakan ekspansi industri berlebih bersama resor lain. Harapannya, pemerintah bisa menetapkan zona industri dan ekologis yang seimbang. “Masalah ini bukan hanya soal pantai, tapi juga soal hutan dan sistem ekologi yang menopang pulau ini,” ujarnya. Hilangnya lahan basah membuat hewan liar seperti ular, tikus, dan kelelawar masuk ke permukiman.

***

Setelah pandemi, pihak resor sempat bertemu perwakilan perusahaan industri, namun mereka tetap pada pendiriannya, bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Rajeev memahami pentingnya industri karena memberi lapangan kerja bagi banyak orang. Ekonomi tumbuh karena itu, dan pemerintah daerah maupun pusat bisa mendapat keuntungan. “Jadi memang ada sisi positifnya. Tapi mereka perlu solusi yang tepat. Tidak bisa dilakukan sembarangan. Zona industri harus ditentukan dengan benar,” kata dia.

Pihak The Residence juga menyayangkan, hingga kini belum ada program penghijauan atau penanaman kembali dari pihak industri. Mereka sebenarnya terbuka untuk mengambil alih lahan gundul itu dan melakukan penghijauan. “Tapi mereka tetap tidak berkomunikasi,” kata dia.

Di tengah kekecewaan, harapan masih menyala. “Kami sudah mengusulkan solusi. Kami siap membantu. Dan mereka juga sebenarnya punya dana besar. Kalau mereka mau, mereka pasti bisa,” kata dia

Kini, yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik dan komitmen lingkungan dari semua pihak. Sebab bagi resor ini, perjuangan bukan hanya untuk tamu hari ini, tetapi juga untuk kehidupan esok di pulau yang terus berubah.

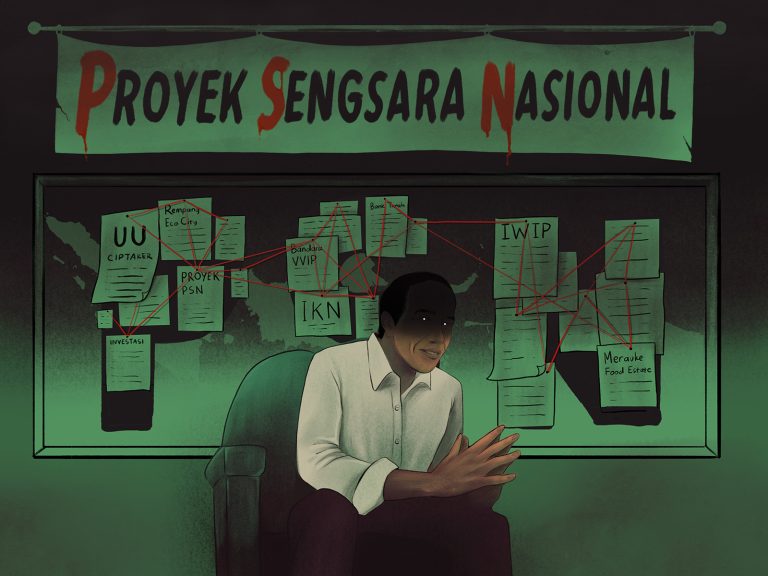

PSN GBKEK Menyasar Pulau Kecil

Geliat industri tak berhenti di Galang Batang saja. Kini, bayang-bayang ekspansi mulai merambat ke arah Toapaya, menyentuh pesisir Kampung Masiran bahkan mengarah ke pulau Poto. Perluasan kawasan industri itu masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Di atas kertas, proyek ini tampak seperti langkah strategis untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, di lapangan, warga menyambutnya dengan rasa cemas.

Pulau Poto, yang masuk dalam perluasan kawasan, adalah pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, dengan luas 1.406 ha. Berjarak hanya dua kilometer dari bibir pantai PT BAI. Perairan sekitar pulau itu dikenal sebagai tempat nelayan tradisional mencari ikan dan sotong, serta memasang bubu. Kini, pemerintah berencana membangun industri alat transportasi, peleburan baja, kilang petrokimia, permesinan, elektronika, hingga reklamasi pelabuhan dan gedung galangan kapal.

Jika semua itu terealisasi, maka laut yang dulunya menjadi sumber kehidupan masyarakat bisa berubah menjadi kawasan industri padat dan tertutup. Dengan reklamasi dan aktivitas pelabuhan berat, mereka khawatir kehilangan seluruh area tangkapan.

“Pulau Poto tempat kami memancing, mencari ikan. Jika di sana juga dibangun, tentu akan berdampak ke pencaharian kami,” kata Jembol.

Kekhawatiran tidak hanya datang dari Jembol, tapi warga Kampung Tenggel, yang merupakan penghuni asli di Pulau Poto yang mulai dihantui ketidakpastian. Tenggel dihuni 115 kepala keluarga, mayoritas merupakan nelayan tradisional yang telah menggantungkan hidupnya pada laut selama beberapa generasi. Rencana pengembangan kawasan industri oleh PT GBKEK tak hanya menyentuh aspek ekonomi dan lingkungan, tapi menggoyahkan rasa aman warga atas hak mereka sendiri: tanah tempat mereka lahir, tumbuh dan hidup.

Warga kampung Tenggel sebenarnya tidak menolak pembangunan. Sejak awal mereka terbuka dengan kehadiran investor, asalkan tidak melanggar hak dan mengganggu kelestarian lingkungan. Mereka juga menerima karena PT GBKEK akan memenuhi apa yang masyarakat ajukan: memfasilitasi pekerjaan, kompensasi dan membangun fasilitas Pendidikan.

“[Kita sepakat] karena nelayan juga hasil tangkapannya menurun. Barang ini [PSN] kalau kita tolak akan tetap masuk,” kata Mustaqim, Ketua RW kampung Tenggel.

Namun, proses menuju pembangunan itu justru dilalui tanpa melibatkan warga secara utuh. Banyak dari mereka baru mengetahui lahan mereka masuk dalam rencana pembangunan setelah proses berjalan. Warga kini tengah mengurus sengketa lahan, karena tanah-tanah yang mereka garap selama puluhan tahun masuk dalam rencana pembangunan tanpa sepengetahuan mereka.

Ironisnya lagi, ketika proses pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sudah berjalan ke tahap kedua, warga justru belum pernah dilibatkan secara layak dalam pembahasan tahap awal. Mereka bahkan tak tahu kapan pertemuan pertama dilakukan.

“Jangan sampai Amdal ini diteruskan, kalau masalah lahan belum selesai,” kata pria yang juga pemuka agama di kampung itu.

Andi (40), warga Tenggel yang merupakan generasi keempat di kampung tersebut, mengatakan, seharusnya pembahasan Amdal dilakukan setelah persoalan lahan diselesaikan. Dalam sebuah pertemuan di balai pertemuan kampung, warga meminta tim Amdal untuk menunda diskusi soal dampak lingkungan hingga hak tanah masyarakat diselesaikan.

“Pertemuan itu awalnya sudah mau bahas kompensasi, tapi di sana dibahas Amdal tahap dua. Kami minta turunkan [spanduk]. Jadi setelah itu bicara masalah lahan,” kata Andi.

Keresahan masyarakat Tenggel tidak hanya berhenti soal lahan. Aktivitas industri yang sudah berlangsung di kawasan Galang Batang melalui PT BAI telah berdampak terhadap kehidupan mereka. Limbah dan pengerukan yang dilakukan perusahaan itu, meski tak langsung berada di kawasan kampung mereka, telah mengubah kualitas laut tempat mereka mencari ikan. Air menjadi lebih keruh, jarak melaut semakin jauh, biaya operasional meningkat dan hasil tangkapan menurun drastis.

“Tak kenal musim dampaknya,” kata Andi. “Kami nelayan bubu selam sangat terpengaruh dampak lingkungan. Dari yang biasa nangkap dekat, kini harus lebih jauh.”

Nelayan yang biasanya cukup melaut empat hari untuk membawa pulang belasan juta rupiah, kini harus bertahan lebih lama di laut dengan hasil yang kadang separuh dari biasanya. Alat tangkap yang dibutuhkan juga meningkat, baik jumlah maupun biaya. Hasil laut akan dibagi tiga hingga empat, tergantung jumlah orang dalam kapal mereka. “Sekarang kembang kempis, 1,2 juta sudah bersyukur,” ujar Andi.

***

Salah satu yang paling membuat warga merasa kecewa adalah ketidakjelasan informasi dari pihak perusahaan. Awalnya mereka mendapat kabar akan dibangun rumah sakit, fasilitas umum, dan akan mendatangkan lapangan kerja.

“Kami belum pernah dijelaskan secara detail apa yang akan dibangun, tak ada sosialisasi terkait itu,” kata dia.

Ketika ditanya apakah mereka akan menerima jika benar yang dibangun industri petrokimia, Andi menjawab dengan tegas: “Kami merasa rugi kalau laut itu dirusak. Jangan sampai merusak lingkungan.”

Ia pun enggan jika ditawarkan bekerja di perusahaan, sebab sejak kecil laut mereka telah terbiasa hidup sebagai nelayan. ”Kami tak bisa dipisahkan dengan laut,” kata Andi.

Andi kembali menegaskan jika mereka tidak menolak pembangunan. Tapi mereka ingin diajak bicara, didengarkan, dan diberikan hak sebagaimana mestinya. Mereka ingin kejelasan soal tanah, ingin kompensasi atas dampak lingkungan, dan yang paling penting, mereka ingin kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan tetap dijamin.

Sengkarut Lahan: Ketika Rencana Industri Bertabrakan dengan Mimpi Pariwisata

Tumpang tindih lahan di Pulau Poto tidak hanya terjadi dengan warga, namun perusahaan yang telah memiliki hak di pulau itu dan berencana melakukan pengembangan wisata.

PT Mempadi Manggala Jaya (MMJ) pemegang sertifikat hak guna bangunan (HGB) seluas 28,25 ha dan alas hak 6 ha, merasa dilangkahi. Mereka mengaku baru mengetahui rencana ekspansi PT GBKEK setelah melihat pemberitaan media pada 2022–2023, lalu melakukan pengecekan silang. Hasilnya: sebagian lahan mereka masuk dalam rencana industri yang digagas negara.

“Setelah tahu, kami menolak. Jangan masukkan lokasi kami ke dalam set plan kalian, karena sebelum kalian ada, kami sudah punya rencana. Master plan kami sudah ada,” kata Agung Prayitno, perwakilan PT MMJ.

Agung menyebut, sertifikat lahan mereka telah terbit sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan peruntukan wisata, sejalan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bintan.

Selain lahan PT MMJ, peta pengembangan kawasan industri PT GBKEK juga menyasar lahan milik Doni, dan Tantopo. Doni memiliki lahan seluas 16,5 ha, dengan 9,5 ha di antaranya sudah bersertifikat hak milik. Sementara Tantopo menguasai 8 ha dengan alas hak yang sebagian juga ikut terseret ke dalam peta rencana industri.

Ketiganya kompak menolak. Mereka bukan pendatang baru di Pulau Poto. Rencana pembangunan mereka sudah disusun bertahun-tahun, lengkap dengan master plan yang berpihak pada pariwisata berkelanjutan.

Agung menilai, PT GBKEK tidak memiliki iktikad baik untuk berkomunikasi. Tuntutan mereka kini jelas, meminta PT GBKEK mengeluarkan lahan mereka dari rencana pengembangan, jika mereka tak mampu melakukan pembebasan.

“Kalau mau membebaskan harus ada pembicaraan yang baik,” kata Agung.

Surat keberatan telah mereka layangkan ke Pemda dan BPN, tapi sejauh ini tak kunjung mendapat respons berarti. “Pemerintah sampai sekarang tampaknya tutup mata, tutup telinga. [Kami] meminta pemerintah hadir berikan solusi,” kata dia.

Agung meminta pertanggungjawaban atas dampak lingkungan yang timbul jika benar pengembangan dilakukan. “Tentu lokasi kami nilainya akan turun. Antara industri dan pariwisata bertolak belakang. Kalau bahan baku industri habis, mereka pergi, meninggalkan kerusakan. Sementara kami ingin membangun, tapi tanpa menghancurkan,” katanya.

Potret Ekosistem Laut Pulau Poto yang Terancam

Masalah tak berhenti pada sengketa klaim lahan. Menurut Agung, dalam dokumen Amdal yang dirilis konsultan GBKEK, disebutkan bahwa kondisi bawah laut di sekitar Pulau Poto memiliki padang lamun dengan tutupan miskin dan sebagian karang rusak.

Untuk menguji pernyataan itu, Forum Pelaku Pariwisata di Kawasan Pantai Timur Pulau Bintan, bersama penyelam profesional dari dalam dan luar negeri, melakukan survei independen. Selama tiga hari di akhir April 2025, mereka mengumpulkan data, merekam bukti, dan mengangkat kisah dari dasar laut Pulau Poto.

Penyelaman berlangsung di lima titik sisi utara dan timur pulau Poto—beririsan langsung dengan PT BAI, dengan kedalaman rata-rata mencapai 4-7 meter.

Dalam melakukan asesmen terumbu karang, mereka menggunakan metode Underwater Photo Transec. “Menggunakan underwater camera dan softwere Coral Point Count with Excel extensions (CPCe 4.1) untuk menghitung persentasenya,” kata Rudiansyah, penyelam dari Black Coral Dive Center yang berlisensi penilai terumbu karang bersertifikat BNSP.

Berdasarkan hasil penelitian, persentase tutupan terumbu karang hidup di kawasan Pulau Poto ternyata masih berada pada kategori sedang hingga baik, dengan angka berkisar antara 46,25 persen hingga 66,3 persen. Angka ini mengacu pada klasifikasi dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001—sebuah pedoman resmi yang dijadikan acuan dalam menilai kesehatan karang di Indonesia.

Terumbu karang paling dominan yang ditemukan yang karang keras dengan kategori Coral Massive (CM), disusul Coral Sum Massive (CS) Acropora Branching (ACB) dan Acropora Encrusting (ACE).

Namun, cerita indah ini tidak tanpa gangguan. Penyelaman juga menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan: sedimentasi padat yang menyelimuti sebagian karang. “Diindikasi berasal dari bekas tambang dan galian alur kapal PT BAI. Ini menghambat pertumbuhan karang,” kata Rudi.

Penyelam lainnya, yang merupakan Ketua Tim Penyelam, Rio Martadi, menelusuri dasar laut dengan metode sensus visual yang dikembangkan oleh ASEAN-Australia Project mengandalkan alat selam, roll meter, dan alat tulis bawah air.

Sekitar satu jam Rio menyelam pada kedalaman 6 hingga 9 meter, mengamati area seluas 350 meter persegi. Rio mencatat keanekaragaman ikan, jumlah individu, serta kelimpahannya. Hasilnya, perairan Pulau Poto masuk kategori “sedang”, artinya masih layak untuk dilestarikan dan direhabilitasi.

“Perairan Poto masih menyimpan potensi besar,” kata Rio. “Kami bahkan menjumpai penyu sisik (Eretmochelys imbricata), hewan laut yang dilindungi dan terancam punah. Ini menunjukkan bahwa kawasan ini sangat penting untuk dilestarikan.”

Tak hanya penyu sisik, beberapa jenis ikan indikator kesehatan karang seperti Chaetodon octofasciatus dan Chelmon rostratus juga ditemukan selama pengamatan. Sementara dari kelompok ikan mayor, jenis yang mendominasi adalah dari famili Apogonidae (Cardinal fish), Pomacentridae (Damselfish), serta Labridae (Wrasse). Ikan ekonomis seperti Caesio cuning (Fusilier/Ekor Kuning) juga ditemukan dalam jumlah cukup besar.

Sama seperti Rudiansyah, Rio juga mencatat bahwa ekosistem terumbu karang di kawasan itu telah mengalami sedimentasi yang cukup tinggi-suatu kondisi yang menghambat pertumbuhan karang. Rio menilai, semua jenis karang menurut hukum di Indonesia dilindungi penuh, yang berarti semuanya memiliki nilai yang tinggi.

“Jika ada aktivitas industri kedepan di sekitar perairan Pulau Poto, tentunya akan menjadi ancaman terhadap kelestarian ekosistem pesisir di sekitar,” kata dia.

Rio merekomendasikan agar semua aktivitas di sekitar perairan Pulau Poto harus betul-betul dapat menjaga kelestarian ekosistem yang ada, dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya ekosistem perairan.

Menurutnya Pulau Poto bukan hanya menyimpan keindahan bawah laut, tapi juga harapan akan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian. Di tengah derasnya arus industri, suara-suara dari dasar laut ini mestinya tak tenggelam begitu saja.

Tulisan ini merupakan bagian dari serial #ProyekSengsaraNasional