“Saya meminta ke atasan agar pelaku pelecehan seksual diberhentikan karena sudah melanggar hukum. Tapi kami justru disuruh tutup mulut.”

DIANDRA punya cita-cita setinggi langit. Perempuan 24 tahun asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, ini adalah perempuan cerdas. Sejak bangku sekolah ia menggemari ilmu pasti dan bermimpi menjadi praktisi hukum.

Di sekolah ia gemar membaca apapun soal hukum. Alasannya sederhana belaka tapi mulia, ia ingin memahami bagaimana hukum dengan segala macam aturannya membentuk tatanan masyarakat hingga kelak dapat membantu mereka yang membutuhkan pendampingan.

Mimpi itu hendak dikejar selepas lulus SMA ketika Diandra diterima di fakultas hukum salah satu universitas negeri di Kota Palu, Sulawesi Tengah, lewat jalur prestasi. Sayang, kedua orang tuanya tak sepakat dengan rencana itu. Sebab mereka tak mau Diandra tinggal jauh dari keluarganya.

Anak ketiga dari enam bersaudara itu akhirnya memutuskan mendaftar di fakultas sains di salah satu universitas swasta, sekira satu jam dari tempat tinggalnya, dan mengambil jurusan ilmu kimia murni. Saat itu Diandra berpikir, kemajuan pesat di bidang industri pastilah menawarkan lapangan kerja yang luas untuk lulusan ilmu kimia murni. Sehingga harapannya ia dapat langsung terjun ke dunia kerja begitu lulus.

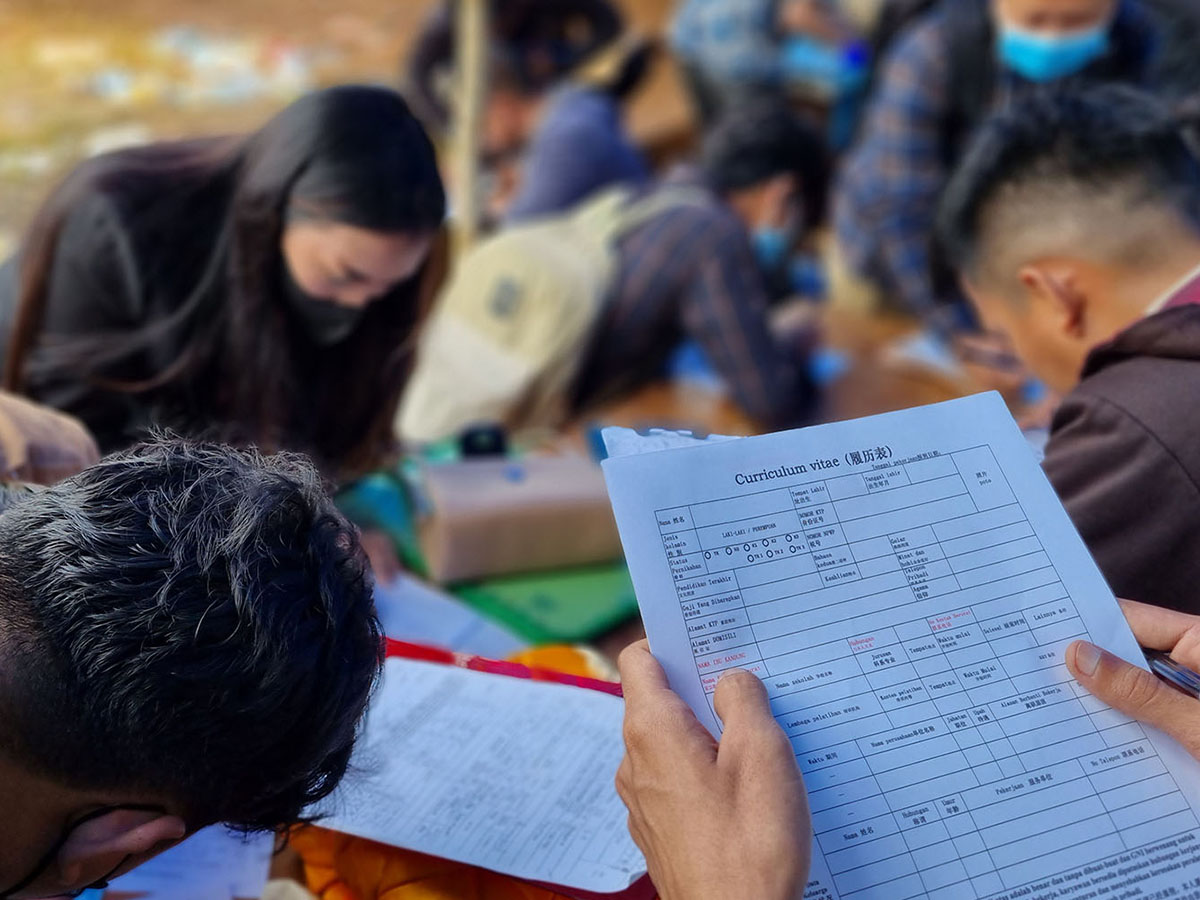

Tanpa halangan berarti, perkuliahan ia jalani selama empat tahun. Ia dinyatakan lulus pada 2023. Di tahun yang sama, salah satu kompleks industri terbesar dan sentra pengolahan bijih nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IMIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara, mengadakan campus hiring di kampus Diandra. Kebetulan, perusahaan patungan Tiongkok itu membuka beberapa lowongan kerja, termasuk analis laboratorium.

Diandra merasa posisi itu cocok dengan latar belakang pendidikannya. Ia pun mendaftar dan dinyatakan lolos. Namun, belakangan jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggalnya membuatnya mengurungkan niat bergabung.

Diandra lantas iseng melamar posisi yang sama ke PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), kompleks industri nikel terbesar yang beroperasi sejak 2015. Perusahaan patungan antara Bintang Delapan Group asal Indonesia dan raksasa Tiongkok Tsingshan Holding Group itu memang membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar dan selalu membuka lowongan pekerjaan. Tiga hari setelah mengirim berkas lamaran lewat situs resmi PT IMIP, ia mendapat panggilan wawancara dan tes psikologi. Diandra dinyatakan lolos dan diwajibkan mengikuti tes kesehatan keesokan hari.

“Dua hari berselang dinyatakan lolos dan langsung induksi [program pengenalan dan pelatihan],” kata Diandra saat ditemui di Kecamatan Bahodopi, Morowali. “Prosesnya memang cepat. Rasanya senang karena bisa langsung kerja selepas kuliah, tanpa harus menganggur dulu. Tapi juga agak berat rasanya karena harus tinggal jauh dari keluarga.”

Satu hari di bulan Maret 2023, dengan berbekal satu koper besar, Diandra bertolak ke Morowali, menempuh 15 jam perjalanan dengan mobil. Pencarian indekos untuk tempat tinggal selama bekerja tak terlalu sulit dilakukan. Di sepanjang jalan utama yang membelah Morowali, berjejal pondokan pekerja dengan harga variatif, dari Rp800.000 hingga Rp2.000.000 per bulan.

Ia memilih sebuah kamar kost berukuran 2×4 meter berdinding tripleks dengan harga Rp800.000 per bulan tanpa fasilitas penunjang. Praktis Diandra harus berbelanja kasur, karpet, lemari pakaian, dan kipas angin demi sedikit rasa nyaman.

Ia ditempatkan di laboratorium kimia salah satu perusahaan tenant asal Tiongkok yang bergerak di bidang pengolahan bijih nikel. Tugas utamanya mengaplikasikan bahan kimia ke sampel bijih nikel untuk menentukan kadar yang sesuai dengan standar perusahaan, sebelum masuk ke tahap peleburan/produksi.

Durasi kerja di kawasan IMIP tergolong panjang. Ia bekerja 6 hari seminggu selama 8 jam per hari. Dalam satu hari terdapat tiga giliran kerja, meliputi pagi, sore, dan malam. Di tengah kesibukannya itu Diandra masih rutin berolahraga bulu tangkis dan berserikat.

Sehari-hari Diandra banyak bergumul dengan bermacam bahan kimia berbahaya, mulai dari padat hingga cair, seperti ammonium perklorat (NH₄ClO₄), asam sulfat (H₂SO₄), hidrogen fluorida (HF), dan sebagainya.

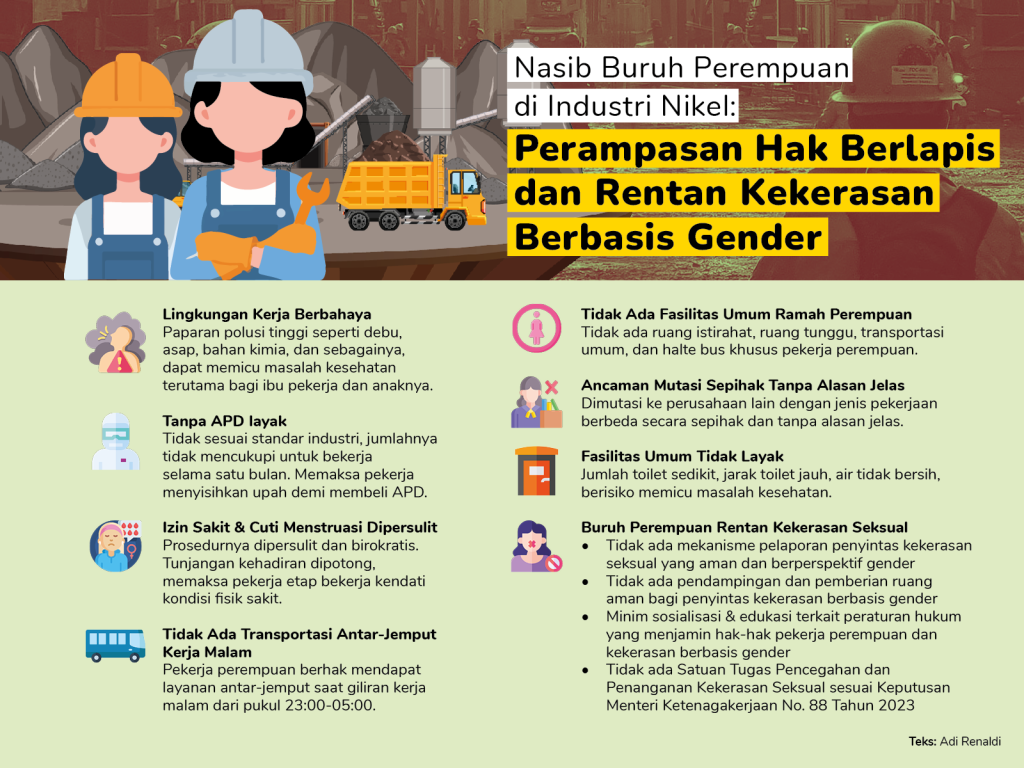

Seiring waktu Diandra mulai mengalami berbagai masalah, mulai dari isu keselamatan kerja, fasilitas umum di lingkungan kerja yang tidak memadai, diskriminasi, hingga masalah kesehatan.

Hari dan jam kerja yang panjang ternyata tak dibarengi penyediaan alat keselamatan kerja yang memadai. Diandra bilang alat pelindung diri (APD) yang wajib dipakai selama bekerja adalah masker, jas laboratorium, kacamata pelindung, dua sarung tangan lateks dan satu jenis kain, serta alas kaki karet yang semuanya harus sesuai standar keselamatan industri.

Namun, perusahaan justru memberikan APD yang tidak memenuhi standar keamanan industri dengan jumlah yang kurang untuk bekerja selama satu bulan.

Perusahaan hanya memberikan 15 masker medis dan 7 sarung tangan lateks untuk jatah setiap bulan, bahkan tak jarang jumlahnya kurang dari itu, ungkap Diandra. Ia pun terpaksa membeli masker sendiri setiap bulan seharga Rp25.000 untuk satu boks berisi 50 buah jenis duckbill yang tipis. Padahal, lanjutnya, masker medis yang umumnya terbuat dari kain sintetis tipis itu tak mampu melindungi dari bahaya uap kimia atau partikel berukuran sangat kecil.

“Satu lembar masker itu tidak efektif. Dalam sehari kami bisa mengganti masker beberapa kali. Kadang kami harus memakai masker dobel karena uap kimia itu begitu mengganggu pernapasan,” tutur Diandra. “Kalau cuma memakai satu lembar masker, habis kerja kadang merasa nggak nyaman, batuk-batuk, sesak napas.”

Untuk sarung tangan Diandra sering memakainya berulang kali. Sebab jenis sarung tangan yang digunakan lebih tebal dibandingkan sarung tangan medis. Sarung tangan berlapis ini menjadi hal esensial, sebab kontak bahan kimia dengan kulit bisa menyebabkan gatal, melepuh, atau terbakar.

“Jadi satu pasang untuk dua kali pakai, bisa lebih malah. Di sini jarang yang jual karena jenisnya lebih tebal, beda dengan sarung tangan medis umumnya,” ujar Diandra.

Sesuai standar Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat sejak 1998, masker wajah separuh atau penuh dengan sistem filtrasi dan respirator wajib digunakan ketika bersinggungan dengan senyawa kimia anorganik. Artinya, semakin tinggi kandungan bahan partikel anorganik di udara, semakin perlu menggunakan masker dengan perlindungan paling maksimal.

“Soal masker itu kerap menjadi temuan tim safety,” tutur Diandra. “Perusahaan selalu bilang untuk mengutamakan K3 [Keselamatan dan Kesehatan Kerja]. Tapi balik lagi, perusahaan justru tidak bisa memberikan dan menjalankan sistem K3 yang baik untuk karyawan-karyawannya. Fasilitas penunjang agar kami terhindar dari bahaya pekerjaan itu saja kurang.”

Perkara masker dan sarung tangan itu hanya satu di antara rentetan masalah di tempat kerjanya. Fasilitas penunjang di laboratorium juga tidak memenuhi standar industri.

Perusahaan tidak memiliki tempat pembuangan limbah kimia yang memadai. Tak jarang karyawan terpaksa membuang limbah kimia ke wastafel yang menyalahi prosedur keamanan dan kerap menyebabkan kebakaran akibat kontak bahan kimia dengan material berbahan plastik seperti selang pembuangan.

Terakhir, kata Diandra, terjadi kebakaran yang melalap satu ruangan laboratorium akibat pembuangan limbah kimia berbahaya tidak sesuai prosedur. Kejadian itu tidak pernah disebarluaskan dan para karyawan takut membahasnya dengan atasan.

“Bahkan dengan mandor pun kami tidak berani membahasnya. Takut mendapat masalah,” kata Diandra. “Saya bukannya sok kritis, tapi beberapa kali pernah melaporkan hal-hal yang tidak sesuai ke atasan, tapi lebih sering tidak digubris.”

Akibat APD dan fasilitas yang tidak memadai, Diandra mengalami bermacam keluhan kesehatan.

Satu tahun setelah bergabung dengan tim laboratorium kimia, ia kerap merasakan nyeri di bagian pinggang dan perut bagian bawah. Setelah dicek dokter di salah satu rumah sakit di luar kawasan Morowali, ia didiagnosis mengalami infeksi saluran kemih yang diduga akibat kerap menahan kencing, lantaran sulit meninggalkan ruang kerja dan jarak toilet yang relatif jauh. Ia diberikan terapi antibiotik selama beberapa bulan.

“Kami kerjanya kayak dikejar waktu jika ada sampel bijih nikel yang masuk ke laboratorium,” kata Diandra. “Kalau sampelnya lambat selesai, kami akan dimarahi atasan. Kami kerja di lantai dua, jadi kalau mau meninggalkan ruangan ketika ada sampel masuk buat sekadar ke toilet yang ada di lantai satu seperti takut begitu.”

Ia juga kerap mengeluh nyeri di bagian dada dan sesak napas disertai gatal-gatal, diduga akibat paparan bahan kimia berbahaya selama proses pengaplikasian dan pembuangan bahan kimia non-prosedural, juga lantaran APD tidak sesuai standar industri. Dua rekan kerjanya bahkan pernah mengalami infeksi paru-paru dan membutuhkan perawatan selama enam bulan, kata Diandra.

Sepanjang bekerja di laboratorium, ia hanya pernah mengajukan dua kali cuti sakit. Pertama ketika menderita infeksi saluran kencing dan kedua karena jatuh pingsan di tempat kerja karena merasa lemas, pusing, mual, dan nyeri dada.

“Di tempat kerja tidak boleh duduk. Duduk sebentar saja kalau ketahuan mandor langsung ditegur. Saya pernah kena teguran keras dan hampir diberi surat peringatan karena dikira tidur di tempat kerja, padahal saya sedang istirahat sebentar menahan sakit.”

Diandra memang lebih sering menahan sakit demi bekerja. Alasan pertama lantaran ada pemotongan tunjangan kehadiran jika karyawan tidak masuk kerja. Kedua karena permohonan izin sakit kerap dipersulit oleh perusahaan.

Ia menilai klinik di dalam perusahaan tidak memberikan pelayanan yang kompeten, sehingga karyawan kerap harus menjalani perawatan di rumah sakit di Kecamatan Bungku Tengah, ibu kota Kabupaten Morowali, yang berjarak tempuh lebih dari satu jam dari IMIP.

“Dokternya kadang tidak profesional,” ungkap Diandra. “Kadang dokter juga enggan merujuk ke rumah sakit padahal karyawan sudah urgent sakitnya. Lalu kalau misal kami keseringan minta izin sakit, langsung kayak diinterogasi gitu,” kata Diandra. “Jadi kayak kami dilarang sakit.”

Setelah menghabiskan satu tahun tiga bulan di bagian laboratorium, Diandra memutuskan pindah ke divisi lain yang dirasa lebih aman atas saran beberapa rekannya. Setelah mengajukan permohonan pindah, ia kini ditempatkan di bengkel mekanik mengisi posisi sebagai admin personalia. Tugasnya kini lebih banyak menangani urusan administrasi terkait absensi, cuti, dan data karyawan.

“Sekarang sudah tidak terlalu bahaya [tempat kerjanya]. Sejauh ini aman.”

‘Mau Melapor Takut’

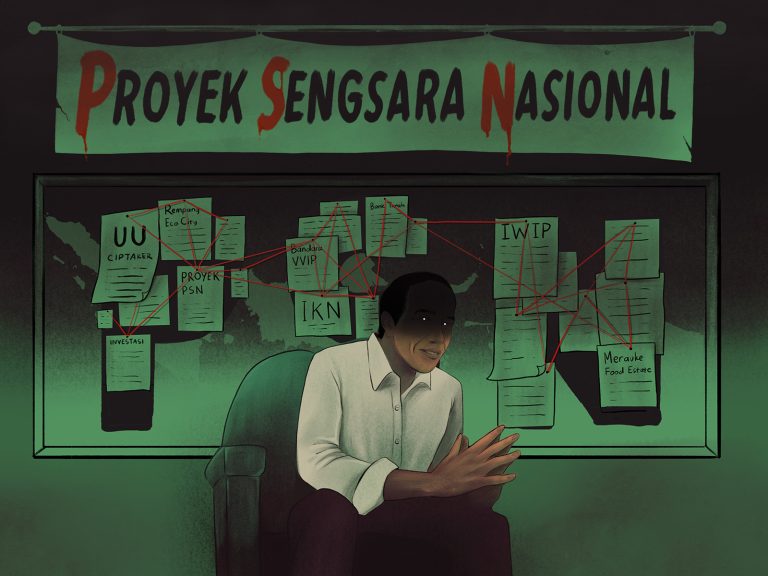

Diandra hanyalah satu dari puluhan ribu pekerja di kawasan IMIP yang setiap hari bergulat dengan marabahaya demi ambisi hilirisasi nikel yang terus didongkrak sejak era Presiden Joko Widodo.

Seiring naiknya produksi olahan nikel di Indonesia, yang mencapai 4,67 juta ton nikel pig iron pada 2024, melebihi kapasitas produksi 4,2 juta ton per tahun, IMIP terus melakukan perekrutan karyawan yang akan ditempatkan di hampir 60 perusahaan tenant yang beroperasi di dalam kawasannya.

Pada 2020, jumlah karyawan di kawasan IMIP berjumlah 35.592 orang. Angka ini naik menjadi 85.423 orang per Mei 2025, atau meningkat sekira 140%, yang diklaim IMIP seturut dengan naiknya angka investasi di kawasan itu. Dari jumlah itu pekerja perempuan menjadi kelompok minoritas dengan total sekira 7.000 karyawan.

Meski jumlahnya lebih rendah dibandingkan angkatan kerja laki-laki, jumlah perempuan terjun ke sektor industri terus meningkat.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, pada 2021 jumlah perempuan di sektor industri pengolahan mencapai lebih dari 7.6 juta. Jumlah itu naik menjadi 8 juta orang pada 2024. Merujuk data yang sama, jumlah perempuan yang bekerja per Februari 2024 mencapai 56.2 juta, jauh di bawah pekerja laki-laki yang mencapai lebih dari 85 juta.

Lemahnya perlindungan, bercokolnya budaya patriarki, diskriminasi, dan minimnya upaya membangun kesadaran membuat pekerja perempuan di hampir semua sektor usaha menjadi kelompok rentan, menurut pemerintah, aktivis, peneliti, dan organisasi non-pemerintah.

“Perempuan di tempat kerja mengalami kekerasan karena ada diskriminasi dan budaya patriarki,” ujar Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Priyadi Santosa, dalam sebuah seminar di Jakarta, Februari 2024. “Fasilitas industri juga belum berperspektif gender, ada relasi kuasa, dan jika ada kasus kekerasan akan ditutupi.”

Atas dasar itu Project Multatuli melakukan investigasi sejak Juli 2024 dengan mewawancarai lusinan narasumber termasuk aktivis ketenagakerjaan, perwakilan serikat buruh, peneliti, pejabat pemerintah, serta puluhan pekerja terutama perempuan di kawasan IMIP. Alasannya, sebagai sentra industri nikel dalam pusaran hilirisasi dan transisi energi terbarukan dengan angka serapan tenaga kerja tinggi, IMIP acap menjadi sorotan akibat tingginya angka kecelakaan kerja, pengabaian kesejahteraan dan kesehatan buruh, dan bermacam permasalahan lainnya.

Selama proses peliputan di lapangan, kami mengidentifikasi bermacam masalah yang menimpa pekerja perempuan seperti kekerasan seksual baik verbal maupun fisik; ketiadaan sistem pencatatan dan pelaporan yang berperspektif gender, penanganan dan perlindungan terhadap penyintas; pemangkasan hak-hak dasar seperti izin sakit yang dipersulit.

Masalah lain adalah cuti menstruasi dan melahirkan yang tidak adil; pengabaian keselamatan pekerja dan lingkungan kerja yang berbahaya; ketiadaan fasilitas umum seperti ruang istirahat serta toilet yang ramah dan aman bagi perempuan; nihilnya sarana transportasi yang ramah perempuan; serta permasalahan lainnya.

Para pekerja perempuan yang kami wawancarai telah bekerja selama dua hingga 10 tahun. Profesi mereka bervariasi, dari admin personalia, operator ruang kendali (control room), operator alat berat termasuk hoist crane, supervisor lapangan, analis, operator ruang kendali tungku (furnace), dan sebagainya.

Beberapa narasumber yang kami temui misalnya, pernah mengalami, menyaksikan, atau membantu penyintas kekerasan berbasis gender (KBG) untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, pendampingan, dan rasa aman yang dibutuhkan untuk pulih dan mendapatkan keadilan.

Salah seorang narasumber mengatakan bahwa ia pernah mengalami pelecehan seksual berupa sentuhan tidak patut di tempat kerja oleh rekan sendiri. Ia juga mengatakan pelecehan seksual secara verbal acap terjadi di divisinya yang hanya memiliki empat pekerja perempuan dari total lebih dari 460 karyawan.

“Mau melapor takut dan tidak tahu harus [melapor] ke mana,” ucap narasumber itu.

Sari, seorang narasumber berusia 27 tahun yang bekerja lebih dari tiga tahun di kawasan IMIP, mengatakan candaan seksis dan kalimat melecehkan kerap dianggap sebagai hal biasa selama bekerja.

“Saya tidak gampang baper,” tutur Sari pendek. “Meskipun rasanya tidak nyaman.”

Sementara itu Vania, supervisor lapangan berusia 30 tahun yang menghabiskan lima tahun bekerja di IMIP, mengatakan transportasi umum seperti bus karyawan milik perusahaan menjadi tempat yang rawan pelecehan seksual. Terlebih tidak ada ruang tunggu atau halte serta bus khusus perempuan.

“Antrean itu panjang kalau menunggu bus dan sering berdesak-desakkan. Di dalam bus juga sama, berdesak-desakkan lagi. Beberapa teman pernah mengalami [pelecehan]. Tapi banyak juga yang tidak tahu jika disentuh atau dipegang tanpa persetujuan itu termasuk pelecehan,” tutur Vania.

“Banyak yang belum mengerti apa saja yang masuk pelecehan seksual. Dan akhirnya mereka menganggap biasa-biasa saja.”

Diandra pernah mendampingi rekan kerja perempuannya yang mengalami pelecehan seksual oleh rekan kerja ketika bekerja saat giliran malam pada 2023. Setelah berkomunikasi dengan penyintas, Diandra membantu melaporkan kasus tersebut ke perusahaan. Namun, supervisor justru menyuruh mereka untuk merahasiakan kasus tersebut.

“Saya meminta ke atasan agar pelaku diberhentikan karena ini sudah melanggar hukum,” tutur Diandra. “Tapi kami justru disuruh tutup mulut.”

Narasumber pekerja perempuan yang kami temui berasal dari enam perusahaan tenant di dalam kawasan IMIP. Semuanya memiliki jawaban yang sama: tidak ada upaya pencegahan kekerasan berbasis gender; tidak ada mekanisme pelaporan yang aman, responsif dan berperspektif gender; tidak ada respons cepat penanganan kekerasan; tidak ada fasilitas pendampingan sesudah terjadi kekerasan seksual di tempat kerja masing-masing.

“Kalau ada keluhan atau kasus, kami melapor ke diri sendiri,” kata Adeline, perempuan 29 tahun yang bekerja selama enam tahun dan kini operator hoist crane, dengan nada sarkastik. “Jadi kami tahan sendiri, ditelan sendiri.”

Ketiadaan fasilitas umum yang ramah perempuan turut membuat pekerja merasa tidak nyaman. Minimnya jumlah toilet di tempat kerja kadang membuat segregasi menjadi sulit, seperti yang diungkapkan salah seorang narasumber, sebab karyawan laki-laki kadang terpaksa menggunakan toilet khusus perempuan.

Tempat kerja Adeline yang berupa gudang justru tidak memiliki toilet karena perusahaan tidak mau membangunnya. Hal ini memaksa karyawan menggunakan ember untuk buang air kecil.

“Itu bagi kami kelewat ekstrem,” kata Adeline. “Banyak yang kena infeksi saluran kencing. Buat buang air besar kami harus ke toilet yang jaraknya jauh, dan buat ke sana kami harus punya rekan buat menggantikan sementara pekerjaan kami.”

Tempat istirahat juga menjadi hal yang banyak dikeluhkan karyawan perempuan, sebab masih banyak perusahaan yang tidak menyediakan ruang istirahat khusus perempuan.

“Di sini tidak ada ruang istirahat untuk perempuan,” beber Sari. “Jadi satu dengan laki-laki. Suka kesal terutama jika mereka merokok.”

Toilet, ranah privat yang penting bagi karyawan, pun kerap tidak memadai. Beberapa narasumber mengeluh toilet yang kotor dan tidak memiliki sarana air bersih, kendati sudah sering mereka laporkan ke perusahaan, yang memaksa mereka menggunakan air kemasan atau sekadar kertas tisu.

Aturan di Atas Kertas

Seiring meningkatnya angka partisipasi perempuan dalam dunia industri, diskriminasi dan kekerasan berbasis gender juga turut meningkat.

Data Komnas Perempuan mengungkap 2.702 kasus kekerasan menimpa perempuan pekerja sepanjang 2024, yang menunjukkan “tempat kerja masih jauh dari aman bagi perempuan, dan kekerasan berbasis gender tetap menjadi persoalan serius yang belum ditangani secara sistemik.”

Sementara fasilitas umum yang diskriminatif bagi buruh perempuan dalam relasi industrial juga menjadi temuan riset Women Research Institute, yang menyebutkan kerentanan buruh terhadap eksploitasi dan lemahnya posisi serikat pekerja telah mengkondisikan bentuk diskriminasi lain, salah satunya fasilitas umum di bawah standar.

Dalam riset yang dilakukan oleh organisasi independen Perempuan Mahardhika pada 2017 terhadap 773 buruh perempuan di industri garmen Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara, ditemukan lebih dari separuh responden pernah mengalami kekerasan seksual di tempat kerja.

Rantai kekerasan berbasis gender di tempat kerja ini cenderung sulit terputus karena bermacam faktor, salah satunya karena kurang upaya mengadvokasi hak-hak perempuan dari pemangku kebijakan, kata Indrasari Tjandraningsih, periset di lembaga penelitian independen Akatiga dan dosen di Program Studi Manajemen Universitas Parahyangan, yang fokus di isu ketenagakerjaan.

“Ini memang bukan hal baru,” tutur Indrasari. “Dan pada derajat tertentu justru malah dianggap biasa. Sehingga banyak buruh perempuan yang tidak tahu bahwa pelecehan itu bisa dilaporkan.”

Angka kasus kekerasan itu bisa jadi lebih tinggi, sebab menurutnya, banyak penyintas kekerasan di tempat kerja yang tidak melaporkan kasusnya.

Indrasari berpendapat Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat menjadi senjata untuk menghapus kekerasan seksual di lingkungan kerja, sehingga perlu disosialisasikan oleh pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. Ia juga mendorong dibentuknya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan kerja demi memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pekerja perempuan.

“Mestinya di setiap perusahaan disediakan itu [Satgas PPKS],” kata Indrasari. “Ini supaya undang-undang itu [UU TPKS] implementatif.”

Pemerintah bukannya tinggal diam. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (kini Kementerian Ketenagakerjaan) pernah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja pada 2011. Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan no.88 tahun 2023 yang mengacu pada UU TPKS 2022 untuk memperkuat surat edaran tersebut.

Pembentukan Satgas PPKS di tempat kerja sebenarnya diwajibkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, jika merujuk pada keputusan menteri tahun 2023 tersebut. Namun hingga saat ini IMIP diketahui belum membentuk satgas tersebut.

Pada tahun yang sama Kementerian Ketenagakerjaan bersama Organisasi Buruh Internasional (ILO) merilis Panduan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Pencegahan dan Penanganan Diskriminasi, Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja berdasarkan pada konvensi ILO, salah satunya Konvensi ILO no.190 Tahun 2019.

Sementara itu Kementerian PPPA terus mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3). Sejak 2019 hingga 2024, kementerian itu telah meresmikan enam RP3 di bermacam kawasan industri seperti Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Kepulauan Riau; PT Hindoli, Sumatera Selatan; Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Banten; KBN Cakung, Jakarta Utara; Karawang International Industrial City (KIIC), Jawa Barat; dan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Jawa Timur.

Namun peraturan dan kebijakan masih menemui beberapa tantangan dan hambatan di lapangan, khususnya terkait pengimplementasian dan pengawasan, menurut Nabiyla Risfa Izzati, dosen Hukum Ketenagakerjaan di Universitas Gadjah Mada.

“Keputusan Menteri Ketenagakerjaan itu memang meminta perusahaan untuk punya mekanisme pelaporan secara internal yang bisa menjaga kerahasiaan dari si pekerja,” jelas Nabiyla.

“Tapi lagi-lagi pasti sangat sedikit perusahaan yang benar-benar mengimplementasikan karena tidak ada mekanisme pengawasan dari negara untuk memastikan itu. Sehingga itu yang kemudian menyebabkan sampai saat ini masih banyak sekali perusahaan yang tidak punya mekanisme pelaporan.”

Di tengah sektor industri yang maskulin, terutama industri nikel di mana perempuan menjadi kelompok minoritas, isu perempuan memang kerap tidak dianggap penting, lanjut Nabiyla. Hal ini turut ditumpangi sikap serikat buruh yang juga masih sangat maskulin, tambahnya.

“Ini jadi pisau bermata dua,” kata Nabiyla. “Perempuan jadi malas-malasan untuk berserikat karena isunya tidak dianggap penting. Lalu semakin sedikit perempuan yang berserikat, otomatis semakin dia tidak dianggap penting isunya.”

Keterlibatan perempuan dalam berserikat memang masih rendah, ungkap Jumisih dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), hanya berkisar di angka 10-15%. Meski demikian, banyak organisasi buruh dan serikat yang sudah mengadvokasi pemenuhan hak-hak buruh perempuan.

“Dari serikat sebetulnya sudah ada awareness [terkait hak buruh perempuan dan isu kekerasan berbasis gender],” papar Jumisih. “Tapi dari perusahaan sendiri banyak yang belum memiliki SOP penanganan kasus kekerasan seksual. Kalaupun ada, implementasinya masih kurang.”

Jumisih menambahkan UU TPKS sudah mengakomodir isu kekerasan seksual dengan baik, namun belum tersosialisasi dengan maksimal. Sehingga diperlukan kerja sama lintas jaringan dan organisasi untuk membangun kesadaran dan sosialisasi UU TPKS, tambah Jumisih, yang tengah bekerja sama dengan berbagai organisasi perempuan untuk mengadvokasi dan memberdayakan buruh perempuan lewat pelatihan salah satunya terkait hukum.

“Kalau ini tersosialisasi dengan baik, kesadaran teman-teman buruh atas bentuk-bentuk kekerasan seksual dan hak-hak yang seharusnya didapat akan turut terbangun,” ujar Jumisih.

Asri Sonah, karyawan salah satu perusahaan di kawasan IMIP dan ketua Federasi Pertambangan dan Energi (FPE), sebuah organisasi sayap Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), mengatakan hak-hak perempuan menjadi salah satu isu yang diadvokasi organisasinya, termasuk soal desakan agar perusahaan menyediakan transportasi umum ramah perempuan dan antar-jemput giliran malam.

“Misalnya banyak teman buruh perempuan yang mengeluh tidak ada layanan antar-jemput dari perusahaan saat giliran kerja malam. Ini salah satu isu yang kami soroti juga,” tutur Asri.

Padahal sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 224 Tahun 2003, perusahaan wajib menyediakan transportasi antar-jemput yang aman bagi perempuan yang bekerja saat giliran malam, atau pukul 23:00 hingga 05:00. Namun peraturan ini diabaikan banyak perusahaan, tutur Asri.

“Jadi banyak dari mereka yang berangkat kerja secara swadaya, atau diantar oleh rekan atau pasangan. Ini menambah risiko dan kerentanan bagi buruh perempuan di jam rawan. Padahal [layanan antar-jemput] itu hak,” tandas Asri.

Meski menyandang status sebagai Objek Vital Nasional dan Proyek Strategis Nasional sejak 2019, banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan IMIP untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan pekerjanya, ujar Emelia Yanti Siahaan, Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI). Sayangnya, Indonesia tidak memiliki satu standar industri yang fokus pada perlindungan pekerjanya, tambah Emelia.

“Kami tahu proyek ini adalah prioritas dan mengundang investasi besar,” kata Emelia. “Jadi sudah seharusnya pekerja juga turut diprioritaskan. Pertama, perbaiki dulu K3-nya, sebab K3 yang layak itu wajib.”

Indonesia memiliki Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja namun undang-undang itu sudah usang dan tidak relevan dengan semangat dan kemajuan industri saat ini, ujar Emelia.

Desakan untuk merevisi undang-undang itu sudah kencang diserukan sejak tahun lalu, yang direspons oleh DPR dengan memasukkannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2025-2029 meski belum ada kejelasan terkait pengesahannya.

“[Revisi] undang-undang K3 ini tampaknya bukan sesuatu yang mendesak bagi pemerintah, terbukti dengan tidaknya masuk Prolegnas Prioritas,” timpal Arko Tarigan, Juru Kampanye Mineral Kritis Trend Asia, saat dihubungi Februari lalu. “Sehingga keselamatan dan kesejahteraan buruh ini seolah tidak dinomorsatukan.”

Ditambah, pemerintah hingga saat ini belum meratifikasi dua konvensi ILO meliputi Konvensi Nomor 155 Tahun 1981 dan Konvensi Nomor 161 Tahun 1985, tambah Arko. Keduanya merupakan konvensi untuk meningkatkan penerapan K3 dan kesehatan di tempat kerja.

Para pekerja perempuan di kawasan IMIP bekerja di lingkungan yang sarat bahaya, yang mengancam kesehatan dan nyawa, serta dengan APD yang tidak memadai. Ambisi mengejar target produksi seringkali menimbulkan korban jiwa.

Dari catatan Serikat Buruh Industri, Pertambangan dan Energi (SBIPE) Morowali, setidaknya 43 pekerja meninggal dunia dalam kecelakaan kerja sejak 2023 hingga Mei 2025. Sementara data pemerintah menyebut terjadi 25 kasus kecelakaan kerja sepanjang 2016 hingga 2023 yang menyebabkan 39 pekerja meninggal dunia dan 82 orang luka-luka di kawasan IMIP.

“Angka ini bisa jadi lebih tinggi sebab banyak kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan dan diketahui media, apalagi buruh kerap diancam jika menyebarkan informasi terkait kecelakaan kerja,” tutur Arko.

Cuti Haid Dipersulit

Dari riset Trend Asia dan Rasamala Hijau Indonesia yang terbit September tahun lalu, upah pokok buruh yang sedikit berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Morowali ditambah dengan mahalnya biaya hidup di Morowali membuat buruh terpaksa mengambil waktu lembur untuk bertahan hidup.

Jam kerja panjang, minimnya standar APD, dan keamanan lingkungan kerja membuat buruh berada dalam posisi sulit yang mengancam nyawa. Hal ini turut diperparah dengan minimnya pemenuhan hak-hak buruh seperti izin/cuti sakit, istirahat/cuti menstruasi, dan cuti maternitas.

Semua narasumber yang kami wawancarai mengatakan bahwa untuk mengajukan surat keterangan sakit (SKS), istirahat menstruasi, dan cuti maternitas (hamil/melahirkan) harus melalui prosedur panjang dan birokratis yang membuat pekerja dirugikan.

Regita, karyawan yang telah bekerja sekira dua tahun sebagai operator ruang kontrol tungku smelter di kawasan IMIP, mengatakan meski ruang kerjanya tertutup, asap dan debu tetap dapat masuk yang mengancam kesehatannya. Ketika sakit ia harus dihadapkan dengan pengurusan izin yang bertele-tele dan menguras energi.

“Pengurusan berkasnya lumayan susah,” tutur Regita, yang memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya tahun lalu demi mengurus keluarga.

Saat sakit, jelas Regita, karyawan harus memberikan dokumentasi sebelum mengurus surat keterangan sakit di Puskesmas atau rumah sakit. Karyawan harus mengisi formulir dari perusahaan sambil membawa surat keterangan sakit. Formulir tersebut harus ditandatangani pengawas, yang bisa berjumlah lebih dari satu orang, dan kepala departemen. Formulir dan surat keterangan sakit tersebut lantas wajib dibawa ke klinik perusahaan untuk diverifikasi. Terakhir, setelah diverifikasi, bukti-bukti sakit tersebut harus diserahkan ke bagian personalia.

Diperparah, semua narasumber mengatakan bahwa terdapat potongan tunjangan kehadiran yang besarnya bervariasi tergantung posisi dan lama bekerja jika mengajukan cuti. Hal ini kerap membuat pekerja memaksakan diri untuk masuk kerja kendati kondisi fisik tidak optimal.

Semua perusahaan tempat bekerja narasumber mempersulit pemberian cuti menstruasi. Sehingga jika hendak cuti, karyawan perempuan harus mengajukan izin sakit dengan prosedur yang sama-sama menguras energi. Tak jarang banyak karyawan memilih membeli surat keterangan sakit dari klinik-klinik di luar perusahaan, seperti yang dikatakan Regita.

“Berobat di klinik [perusahaan] itu antrenya panjang sekali,” tutur Sari. “Sehingga banyak karyawan yang jika sudah darurat atau sakit sekal,i jarang pergi ke klinik. Termasuk ibu hamil itu jarang ke klinik.”

Sepanjang lima tahun bekerja Vania tak pernah sekali pun mengajukan cuti menstruasi. Sebab selain mendapat potongan tunjangan karena dianggap sebagai izin sakit, proses mengajukan istirahat menstruasi itu juga sulit. Hal senada diungkapkan Adeline, yang mengatakan tetap memaksakan diri bekerja kendati mengalami kram di bagian perut ketika menstruasi.

“Selama saya bekerja belum ada satu pun buruh perempuan yang mengajukan cuti haid,” kata Vania. “Prosesnya sulit, kayak diputar-putar dan dipingpong. Sama seperti mengajukan izin sakit. Makanya mending masuk kerja sekalian.”

Cuti menstruasi memang diatur di UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pada Pasal 81 yang menyatakan bahwa pekerja perempuan bisa mendapat cuti menstruasi pada hari pertama dan kedua jika dibutuhkan dengan upah penuh.

Namun, dalam Pasal 82 disebutkan bahwa cuti tersebut dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang bisa menjadi celah perusahaan untuk mempersulit atau tidak memberikan cuti sama sekali. Sebab undang-undang tersebut tidak mengatur soal mekanisme atau prosedur pemberian cuti.

Vania juga beberapa kali mendampingi rekan kerjanya yang hendak mengajukan cuti maternitas. Di perusahaan tempat Vania bekerja, buruh perempuan yang memasuki usia kehamilan empat bulan dihadapkan pada dua pilihan: masuk kerja secara reguler atau tidak.

“Jika tidak, buruh perempuan harus menandatangani surat pernyataan yang menolak masuk secara reguler,” jelas Vania. “Tentu dengan konsekuensi pemotongan tunjangan.”

Sesuai UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, buruh perempuan berhak mendapatkan cuti maternitas tiga bulan, yang dapat diambil 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 setelah melahirkan. Cuti itu dapat diperpanjang hingga tiga bulan dengan total enam bulan jika terdapat masalah kesehatan dan/atau komplikasi sesuai UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (KIA).

Selama cuti maternitas tersebut, buruh perempuan tetap berhak menerima upah penuh, kecuali pada bulan kelima dan keenam, di mana mereka hanya mendapat 75% dari upah pokok.

Di kawasan IMIP, di samping cuti dengan upah selama tiga bulan, buruh perempuan bisa mengajukan tambahan cuti maternitas selama dua bulan, namun tanpa diupah, kata Vania.

“Biasanya teman-teman yang hamil memilih mengambil cuti satu minggu sebelum melahirkan,” papar Vania. “Supaya waktu cutinya lebih banyak untuk bersama bayinya.”

PHK Sepihak

Jam kerja panjang, pekerjaan berat dalam lingkungan berbahaya, pemotongan upah jika izin/cuti, serta minimnya fasilitas penunjang, menjadi beban berlapis bagi pekerja perempuan.

Pada Maret lalu, salah seorang buruh perempuan yang tengah hamil sempat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dianggap mangkir dari pekerjaan.

Seperti diberitakan Harian Sulteng pada April 2025, buruh perempuan bernama Lestari yang bekerja di salah satu tenant IMIP, PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy (PT IRNC), mendadak mengeluh sakit ketika bekerja.

Lestari memutuskan beristirahat dan memberitahukan kondisinya kepada rekan kerja. Hal iti justru berujung pada PHK, kendati perusahaan akhirnya mencabut keputusan itu dan menggantinya dengan memberikan surat peringatan pertama dan terakhir (SPPT) setelah mendapat tekanan dari serikat buruh dan organisasi sipil yang mengawal kasus tersebut.

Selain PHK sepihak, puluhan ribu buruh itu juga terancam mutasi sepihak.

Sari pernah menjadi korban mutasi sepihak setelah beberapa tahun bekerja di PT Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS). Keputusan mutasi PT GCNS terjadi begitu cepat, hanya dalam sehari dan tanpa ada dialog, cerita Sari yang memprotes keputusan itu tapi tanpa hasil.

Sari menunjukkan surat mutasi itu, yang masih ia simpan, dengan judul Perjanjian Kerja Pengalihan yang dikeluarkan pada Juni 2024. Ia dipindahkan ke sebuah perusahaan penyedia transportasi dan pergudangan di kawasan IMIP.

Ia ditempatkan ke unit Material Finished Product dan ditugaskan sebagai operator crane untuk mengangkut lempeng baja nirkarat (stainless steel slab) yang masih panas untuk tahap produksi selanjutnya. Pekerjaan itu berat bagi Sari, yang harus bertahan dari gempuran panas dan bermacam polusi.

“[Mutasi] itu tanpa persetujuan kedua belah pihak,” ingat Sari, yang dimutasi bersama tiga pekerja perempuan lain. “Ini sudah semena-mena, tapi saya tidak mau berdebat.”

Buruh memang memiliki hak untuk melaporkan segala perselisihan dengan pengusaha ke Dinas Ketenagakerjaan. Namun semenjak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan, kewenangan Dinas Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten semakin terbatas karena ditarik ke tingkat provinsi. Hal ini membuat pelaporan perselisihan menjadi sulit karena menguras energi, pikiran, dan biaya, tutur Nabiyla, dosen hukum ketenagakerjaan di Universitas Gadjah Mada.

“Perlu ada pengawasan yang lebih serius dari negara untuk bisa memastikan bahwa mereka tidak sekadar memberikan aturan, tapi juga memastikan bahwa aturan itu bisa berjalan di lapangan,” kata Nabiyla.

Kenyataan di lapangan memang menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Ketenagakerjaan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah, Benny, mengatakan ada dua mekanisme pengawasan di unitnya: berdasarkan laporan dan pemeriksaan di lapangan yang tersusun lewat rencana kerja.

“Kalau berdasarkan laporan masuk, yang sifatnya urgent, langsung bisa kami lakukan pemeriksaan [lapangan],” tutur Benny lewat sambungan telepon.

Benny mengakui inspeksi lapangan memang belum bisa maksimal. Unit pelaksana teknis yang dibawahinya harus melayani tujuh kabupaten di wilayah kerja Sulawesi Tengah dengan jumlah personel hanya delapan orang, sehingga menjadi kendala untuk melakukan pelayanan optimal.

“Ini bukan hanya problem di UPT kami saja, tapi saya kira itu juga dialami di semua pemerintahan,” jelas Benny. “Jadi jujur saja sampai sekarang kami pun sadar bahwa kami belum bisa memenuhi ekspektasi teman-teman pekerja.”

Namun Benny meyakinkan terus terbuka dengan laporan-laporan yang masuk, terutama ketika terjadi perselisihan industrial.

“Tentu kami akan bekerja sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku,” papar Benny. “Jadi misalkan ada hak-hak tidak dipenuhi tolong informasikan saja ke kami.”

Sebagai upaya konfirmasi demi asas keberimbangan, kami mengirimkan garis besar temuan lapangan kepada manajemen IMIP. Dedy Kurniawan, Head of Media Relations PT IMIP. Lewat keterangan resminya, ia mengatakan semua perusahaan tenant telah menyiapkan sarana transportasi terorganisir untuk karyawan, kendati tidak menjawab perihal antar-jemput kerja giliran malam untuk pekerja perempuan.

Perusahaan, terang Dedy, telah mengimplementasikan perlindungan hak pekerja perempuan sesuai peraturan dan ketentuan yang ada. Bahkan IMIP memiliki peraturan perusahaan yang memuat pasal-pasal spesifik untuk pemenuhan hak pekerja perempuan.

“Mulai dari kebijakan cuti hamil, cuti haid hingga pemisahan secara normatif dalam sarana transportasi dengan penyediaan ruangan khusus bagi para pekerja perempuan,” jelas Dedy.

Peraturan perusahaan yang dimaksud Dedy adalah buku saku berjudul Sumber Daya Manusia dan Kebijakan Ketenagakerjaan, Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia, yang dirilis IMIP pada 2024.

Menanggapi langkah pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, Dedy mengatakan pimpinan unit atau departemen kerja dapat menjadi tempat menyampaikan laporan. Ia menambahkan IMIP telah menyiapkan konseling psikologi lewat pelayanan klinik kesehatan bagi karyawan perempuan yang mengalami kekerasan di lingkungan kerja mereka.

“Berdasarkan aturan perusahaan yang berlaku, telah diterapkan sanksi tegas berupa PHK bagi pelaku pelecehan seksual,” terang Dedy. “Kami juga memastikan upaya preventif lewat penyuluhan atau kampanye.”

BERTAHAN hanyalah satu-satunya cara yang dapat dilakukan para buruh perempuan nikel. Tekanan ekonomi menjadi salah satu alasan kenapa mereka bertahan.

Para buruh yang diwawancarai beralasan kurangnya lapangan pekerjaan di tempat asal membuat mereka memilih IMIP untuk mencari nafkah. Setidaknya ada 26.445 buruh yang berasal dari Sulawesi Tengah yang bekerja di IMIP. Dari total itu, 58% berasal dari Kabupaten Morowali.

Di tengah situasi itu, angka investasi di IMIP justru terus meroket. Sejak 2015 hingga 2024 investasi di IMIP mencapai US$34,4 miliar atau setara Rp562 triliun. Ironisnya angka kemiskinan di Sulawesi Tengah justru lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional seperti yang disorot oleh beberapa organisasi masyarakat sipil.

“Saya juga sudah lama ingin mundur [dari pekerjaan],” ungkap Sari, yang berencana menjadi pegawai negeri sipil. “Tapi karena faktor ekonomi jadi bertahan terus.”

Diandra mengungkapkan hal senada. Mimpi menjadi praktisi hukum belum sepenuhnya terkubur. Ia masih ingin mengejar mimpinya dengan belajar di sekolah hukum atau mengikuti kelas sertifikasi. Ia tengah menanti adiknya lulus kuliah sebelum menjalankan rencananya.

“Semoga ada rezeki buat lanjut sekolah,” kata Diandra. “Kalau kita paham aturan hukum, sudah nggak bisa lagi dibodoh-bodohi perusahaan dan atasan karena kita tahu kita punya posisi tawar.”

*Nama-nama narasumber buruh perempuan kami samarkan untuk melindungi identitas, privasi, serta demi alasan keamanan.

Surat tanggapan PT IMIP terkait investigasi ini dapat dibaca di tautan ini.

Joan Aurelia berkontribusi dalam laporan ini.