Orang Rimba hadapi ancaman pangan setelah hutan di Air Hitam digulung untuk program transmigrasi dan industri sawit. Kini mereka menuntut wilayah adatnya kembali.

Pada 2015, Meriau mengaku telah bertemu “tuhan”. Dalam pertemuan itu “tuhan” bilang telah menanggapi permintaan Meriau. “Kami senang tuhan telah menanggapi.”

Ia kemudian mengisap sebatang rokok yang terselip di antara jari-jarinya yang putus. Meriau kemudian menata duduknya di atas gelagar pelepah sawit, pandangannya mulai menerawang jauh.

Enam tahun telah lewat, apa yang dijanjikan “tuhan” padanya tak pernah terjadi. Ia tetap hidup terlunta-lunta di tengah kebun sawit milik warga transmigrasi. Bertahun-tahun ia berpindah-pindah karena diusir.

Sepanjang enam tahun itu Meriau dan keluarganya bertahan hidup dengan memunguti brondol sawit. Suatu sore, saat memunguti brondol di perkebunan sawit milik PT Sari Aditya Loka (SAL), tiga anak Meriau yang masih bocah, Nyede, Matam, dan Nyumba dipergoki satpam perusahaan. Dua satpam berbadan besar itu berjalan mendekati mereka dan akan menangkap mereka. Sontak bocah-bocah itu buyar, lari berhamburan tak tentu arah.

Nyede menyincing roknya yang panjang menyentuh tanah, lari pontang-panting. Di belakang, suara pekikan terdengar semakin keras menyuruhnya berhenti. Bocah perempuan itu jatuh tersungkur, kakinya terkilir. Dia meratap menahan sakit. Sementara Nyuma dan Matam terus berlari menyelamatkan karung berisi 5 kg brondolan sawit.

Bila tidak mendapatkan brondol, terpaksa mereka pun berpuasa. Itu pula yang dikeluhkan oleh Selisih, salah seorang anggota kelompok Meriau di kebun sawit RW 03, Desa Bukit Suban, Air Hitam, Sarolangun.

“Sudah tiga hari kami belum makan,” kata Selisih.

Bagi kelompok Meriau, mencari brondol sawit adalah pilihan terakhir. Kehidupan mereka remuk setelah hutan di Punti Kayu, Air Hitam, habis digulung untuk program transmigrasi dan industri sawit tiga dekade lalu.

Menurut laporan Global Forest Watch, Kehilangan Tutupan Pohon di Indonesia 2018, antara 2001 dan 2017, usaha komersial di Indonesia telah menghancurkan lebih dari 24 juta hektare tutupan pohon, hampir setara luas Inggris. Lebih dari satu juta hektare hutan dan lahan di Jambi juga telah dibabat dijadikan perkebunan sawit.

Laporan Daemeter, perusahaan konsultan independen yang ditunjuk PT SAL untuk identifikasi kelompok Orang Rimba pada 2017, menyebut ada 898 Orang Rimba dari 11 kelompok hidup bersinggungan dengan wilayah konsesi PT SAL. Anak perusahaan PT Agro Astra Lestari itu mulai beroperasi pada 1989 dan punya luas kebun sawit mencapai 19.700 hektare, sekitar 13.155 hektarnya plasma masyarakat.

Bertahun-tahun kelompok Meriau hidup menggelandang di tengah perkebunan sawit PT SAL. Hampir setiap hari pula Orang Rimba dikejar-kejar satpam perusahaan karena dituduh mencuri.

Melimau, Orang Rimba Sungai Tengkuyungon, pernah lari ketakutan dikejar dua satpam PT SAL menggunakan sepeda motor. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya terlalu tua untuk dipaksa lari. Dia akhirnya jatuh dan tak sadarkan diri. “Pingsang dikejar satpam, tahu induk (ibu) pingsan, satpam itu pergi nggak ditolong,” kata Sekato, anak Melimau.

Melimau sadar setelah diberi minum air garam, dadanya sesak. “Baru dapat dua kilo brondol, lah dikejar pakai motor. Sayo lari, takut,” katanya.

Parusid, suami Melimau, berkata hidup keluarganya tambah merana sejak hutan di sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas habis dikaveling-kaveling perusahaan.

“Dari jam 4 subuh sampai sore belum ada yang dimakan, semua mati langkah, nanam ubi nggak bisa lagi, semua nggak bisa.”

Hampir setiap hari dia dan istrinya kerja mencari brondolan sawit, meski taruhannya dikejar-kejar satpam karena dituduh maling.

“Cari brondol baru dapat setengah dua (1,5 kg), satpam manggil, larilah. Satpam seperti latu-latu (laron), kek mano mau masuk? Kalau brondol bebas diambil, kan, enak. Dapatlah kita ngutip dikit-dikit buat makan. Kadang kita masuk [ke kebun sawit] dapat 30-40 kg, pas keluar ditangkap, kadang [brondol] dibawa pulang [satpam], kadang diserak-seraki (dibuang) di sungai,” katanya.

Keguguran di Kebun Sawit

Pertengahan Juni 2021, kedua kalinya Selisih kehilangan bayi yang dikandungnya. Dia lari dikejar dua mandor dan seorang satpam PT SAL karena dituduh mencuri janjangan sawit. Dia jatuh terjungkal. Darah mengalir di sela pahanya. Tubuhnya gemetar menahan rasa sakit.

“Awak lari jatuh, langsung keguguran.” Dia bilang, usia kandungannya menginjak empat bulan.

Selisih mengaku tak ada niatan untuk ambil janjangan sawit. Dia cuma ingin mengumpulkan brondolan yang busuk, tetapi tetap dilarang. Bayi Selisih kemudian dikubur di kebun sawit PT SAL di wilayah inti 1.

“Karena di situlah wilayah adat kami,” katanya.

Besoal, Orang Rimba rombong Meriau, masih ingat bagaimana akhirnya keguguran juga. Dia dikejar-kejar satpam karena dituduh mencuri brondol sawit. Besoal kemudian lari sekencang dia bisa, tak peduli tengah mengandung.

“Kami dikejar empat orang, terus jatuh, keguguran.”

Besoal lari bukan karena takut ditangkap, tapi ingin menyelamatkan brondol sawit yang sudah dikumpulkannya sejak pagi. Sebab dari situlah dia dan keluarganya bisa makan.

“Kami makannya dari hasil jual brondol sawit.”

Nyumbo juga gagal menyelamatkan anak pertamanya. Dia terjatuh saat dikepung empat satpam PT SAL. Darah mengalir dari pangkal paha. Petugas yang melihatnya lalu berhenti mengejar dan meninggalkannya.

“Yang keguguran dikejar satpam, banyak,” kata Meliau, istri Meriau.

Meliau sudah dua kali keguguran saat memungut brondolan sawit. Dia bilang sejak saya datang menemuinya pada pertengahan September 2020 hingga Juni 2021, setidaknya sudah delapan kali perempuan di kelompoknya keguguran gara-gara dikejar satpam.

Kata Meriau, hampir semua perempuan di kelompoknya yang telah menikah pernah keguguran. Tapi, penyebabnya macam-macam; ada yang jatuh dikejar-kejar satpam, ada juga karena salah makan.

“Anak Suku Dalam itu apa adanya tetap dia makan, namanya orang susah. Nggak tau biawak, nggak tau ular, nggak tau musang dimakan, karena sudah kepepet tidak punya apa-apa. Yang penting perut itu kenyang.”

Dicap Pencuri di Tanah Sendiri

Sebenarnya usaha bertahan hidup dengan memunguti brondol itu membuat Meriau merasa malu, sebab karena usaha bertahan hidup itu nama Suku Anak Dalam—sebutan pemerintah untuk semua masyarakat adat di Jambi—kini jadi buruk, dicap sebagai “pencuri.”

“Ditengok situ sawit, ditengok situ sawit, mau makan kini harus memungut brondolan. Makanya disebut orang dalam itu jahat, maling,” kata Meriau.

“Sebenarnya bukan maling. Karena macam mana lagi kalau anak nak minta makan? Yo ngambil brondol. Yang salah siapa? Yang salah perusahaan karena dia yang habiskan tanah kami,” suara Meriau terdengar bergetar.

Sekarang pencarian buruan juga semakin sulit. Ikan, labi-labi, banyak hilang setelah parit dan sungai dibuka untuk kebun sawit. Begitu juga babi, biawak, kura-kura sulit ditemukan. Sementara rotan, jernang, getah meranti, getah damar sudah habis.

“Rimba itu sudah habis. Apa yang mau dicari? Satu-satunya yang bisa dicari itulah brondol. Cari brondol macam itulah bertengkar-tengkar, yang busuk bae (saja) dikejar-kejar,” kata Meriau.

Kehilangan hutan tak hanya menyebabkan krisis pangan tapi memicu banyak terjadi konflik. KKI Warsi mencatat, sejak 1997, terjadi lebih dari 30 konflik yang melibatkan Orang Rimba, masyarakat dan perusahaan. Pemicunya dari salah paham hingga perebutan lahan. Akibat konflik, 14 Orang Rimba mati dibunuh.

“Apa bae yang bisa kami makan di hutan kini sudah habis, perusahaan ganti dengan sawit.”

Di tengah kerawanan pangan, bantuan oleh pemerintah untuk Orang Rimba jauh dari kata cukup. Kata Meriau, sembako dari pemerintah hanya cukup untuk seminggu. Secara berkala, pemerintah memberi bantuan sembako, isinya beras 10 kg, gula 1 kg, dan mi dua bungkus.

“Kalau pemerintah mikir… apa itu sudah cukup?”

Dampak Rawan Pangan

Berjarak beberapa kilometer dari tempat Meriau, Saidun sibuk menenangkan anaknya yang rewel. Sudah dua hari Azizah rewel, demam tak turun-turun. Bocah satu tahun itu terus merengek dan menangis.

Saidun sudah membawa anaknya berobat ke mantri, tetapi demamnya tak kunjung sembuh. Cuaca di Sarolangun beberapa hari terakhir tak menentu; kadang panas kadang hujan.

Azizah tiba-tiba menangis.

“Minum?” tanya Saidun kepada anaknya, tapi tak dijawab. Azizah terus merengek dan menggelayuti pundak ibunya.

“Mungkin dia lapar,” kata Saidun kepada istrinya, Meli.

“Nggak mau mimik,” jawab Meli.

Sejak kemarin Saidun sudah tak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Beras sudah habis. Uang juga tidak ada.

“Makanya Azizah nangis dak makan cuma asi, asinya nggak ada.”

Bapak lima anak itu mengaku, sejak transmigrasi dan perusahaan sawit masuk dan membabat hutan di Air Hitam, praktis dia kehilangan pencarian. Damar, getah jernang, rotan semua habis.

“Saya terlantar,” ujarnya.

Selama ini Saidun hanya mengandalkan bantuan sembako dari perusahaan dan pemerintah untuk makan keluarganya. Terakhir dia mendapat bantuan beras dari PT SAL pada 4 Mei 2021, sudah lebih sebulan saat saya menemuinya di perumahan sosial Sungai Punti Kayu 2. Sejak itu belum ada bantuan sembako lagi.

“Kemarin makan minta sama Ngimba, karena lapar jadi pergi ke sana minta beras, dikasih 5 kg,” kata Meli.

Ia berkata hidup semakin berat karena tidak bisa lagi mengambil brondolan sawit. Sejak masuk Islam dan didampingi ustaz, keluarga Saidun dilarang mengambil brondolan sawit yang bukan haknya.

“Kalau kita ambil hak orang itu yo untuk apa kita salat? Jadi yo lapar bertahanlah,” kata Saidun.

Hutan penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), yang semula menopang penghidupan Orang Rimba, telah habis dikaveling-kaveling 16 perusahaan pengeksploitasi kayu.

Catatan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, luas konsesi HPH mencapai 1,5 juta hektare. Eksploitasi tanpa kendali terjadi di wilayah hutan rendah. Beberapa bekas HPH di kawasan Orang Rimba kini telah berubah menjadi izin HTI, yang luasnya mencapai 318.851 hektare.

Perusahaan perkebunan sawit dan industri kayu yang rakus lahan ikut ambil jatah. Hutan di sebelah selatan barat TNBD digulung untuk izin perkebunan sawit PT SAL. Konsesi hutan tanaman industri PT Jambi Agro Wiyana (JAW) dapat bagian di sebelah selatan.

Di bagian utara, dibagi-bagi untuk izin HTI PT LKU dan kebun sawit PT Bahana. Sementara di sebelah timur telah habis dibabat untuk kebun karet PT Wana Perintis.

Rudi Syaf, Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, mengatakan Orang Rimba memiliki ketergantungan erat pada sumber pangan di hutan. Mereka yang tinggal di luar hutan kondisinya sangat rawan. Kata Rudi, kelompok yang tinggal di kebun sawit, sulit mendapatkan asupan protein dan karbohidrat sehingga banyak kasus gizi buruk.

“Seperti kelompok Meriau. Ada hari-hari saat mereka harus menahan lapar. Belakangan mereka ngerti buah sawit yang masih muda bisa disesap. Karena nggak ada lagi yang dimakan,” ujarnya.

Rudi bilang kasus gizi buruk, persalinan tidak steril, telah membuat bayi dan anak-anak Orang Rimba sangat rentan dan kematian tinggi.

Hasil riset Universitas Jambi antara 2019-2020 tentang kesehatan ibu dan anak di kelompok Orang Rimba Desa Bukit Suban, ditemukan lebih 60% ibu Orang Rimba pernah mengalami kematian anak, entah itu keguguran, bayi baru lahir, hingga anak-anak.

Kasus kematian juga terjadi hampir merata di semua kelompok, dengan angka berbeda-beda, menurut Asparian, peneliti kesehatan Masyarakat Adat Terpencil Universitas Jambi.

Dia juga menemukan kasus stunting anak-anak rimba mencapai 48%, jauh lebih tinggi dibandingkan standar WHO yang 20% atau seperlima dari total balita. Sebanyak 40% ibu hamil dari kelompok Orang Rimba juga kekurangan energi secara kronis dan anemia.

Kristiawan, mahasiswa magister epidemiologi sekolah pasca sarjana Universitas Diponegoro, yang pernah meneliti ketahanan pangan Orang Rimba, mengatakan kerawanan pangan membuat Orang Rimba begitu rentan terhadap serangan penyakit, termasuk Covid-19.

“Kalau gizinya cukup, akan punya daya tahan tubuh lebih kuat. Tetapi, pangan Orang Rimba tidak bisa dicadangkan terus. Sehingga saat mereka kekurangan asupan makanan, daya tahan tubuh akan lemah, saat itu mereka rentan,” kata Kristiawan.

Tanaman obat yang dulu digunakan untuk menguatkan daya tahan tubuh juga tidak ditemukan di perkebunan sawit. Orang Rimba hanya hidup di tengah kebun sawit berisiko terpapar Covid-19 karena mereka banyak kontak dengan orang luar.

“Kondisi ini sangat rawan,”ujar Kristiawan.

Upaya testing, tracing, dan treatment oleh pemerintah Jambi juga sangat minim, sehingga data yang diketahui publik saat ini belum tentu menggambarkan kondisi di lapangan.

Masalah pangan juga memicu masalah lebih serius yang berujung kematian.

Besayong, Orang Rimba kelompok Tumenggung Bebayang, kehilangan cucunya berumur tiga bulan. Sudah beberapa hari demam tak sembuh-sembuh. Besayong bilang banyak anak-anak di kelompoknya meninggal akibat kekurangan pangan.

“Kalau nggak ada nasi, daging babi itulah yang dimakan,” katanya.

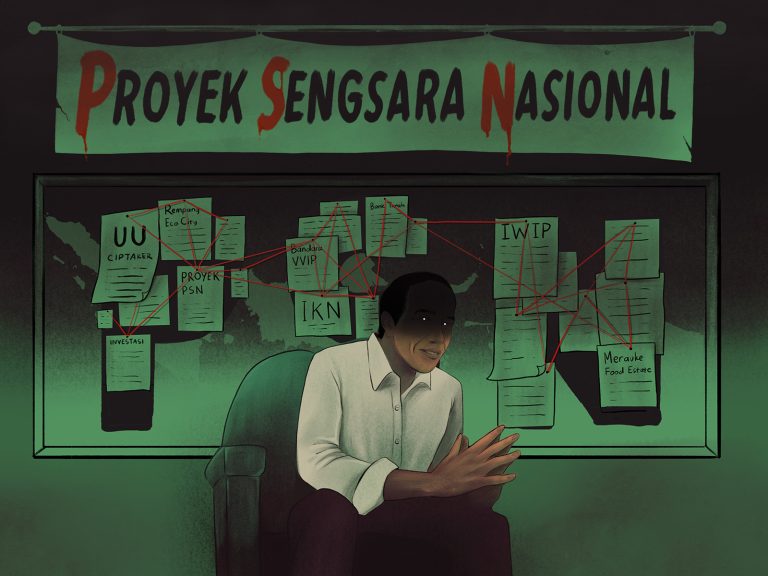

Menagih Janji Jokowi

Saat Meriau bertemu “tuhan”, Jambi tengah diselimuti kabut asap tebal. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di mana-mana tahun 2015. Tetapi, saat itu, “tuhan” bertanya kepada Meriau apa yang dia inginkan. Meriau bilang minta dibangunkan rumah 25 unit beserta ladang dua hektare untuk penghidupan.

“Tuhan” yang dimaksud Meriau adalah Presiden Joko Widodo. Dia menyebut Jokowi dengan “tuhan” karena Presiden adalah pemimpin paling tinggi.

Saat itu Jokowi tanya kepada Meriau, “Pak, asap itu pengaruh dak?”

“Sejak bapak kami, nenek kami sampai kepada aku, asap belum ada pengaruh,” kata Meriau.

“Jadi yang pengaruh apa?” tanya Jokowi lagi.

“Lapar,” kata Meriau.

Meriau kemudian memulai ceritanya lebih serius, sembari menata duduknya di atas gelagar pelepah sawit. Kepada Jokowi, dia minta dibangunkan 25 rumah untuk kelompoknya dan dua hektare lahan untuk penghidupannya.

Meriau minta rumah dibangun di SPI Bukit Suban. Lokasinya di areal kebun sawit warga transmigrasi atau di konsesi PT SAL. Sebab di situlah tanah adatnya dulu. Daerah inti 1 dahulu adalah areal persawahan kelompok Meriau.

Jokowi mengajukan syarat. Dia minta kelompok Meriau berubah dan mau tinggal menetap setelah dibangunkan rumah. “Siap, Pak, kami tidak pergi ke mana-mana, rumah siap kami tunggu,” kata Meriau menirukan jawabannya kepada Jokowi.

Tapi, bertahun-tahun rumah yang dijanjikan Jokowi tak kunjung dibangun. Pada 2018, Pemerintah Sarolangun bersama Kodam II/Sriwijaya justru membangun pemukiman di Desa Lubuk Jering, Air Hitam, untuk kelompok Tumenggung Meladang dan kelompok Tumenggung Bebayang.

Meriau kecewa. “Kata (Jokowi) pemerintah menanggapi. Kalau tanggapi itu sama kita bertemu dengan ‘tuhan’ permintaan kita ditanggapi, tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada,” katanya.

“Kita cuma jadi penonton.”

Dia menduga pemerintah di tingkat bawah tidak mendukung sehingga usulannya ke Presiden tidak pernah tembus. Sebab, saat pertemuan dengan Jokowi, hanya kelompoknya yang mengusulkan rumah, sementara kelompok yang lain minta dibangun sumur dan listrik.

“Harusnya ditanya, siapa yang ngusulkan, itu tidak ditanya macam itu lagi, yang penting dibuang-buang ntah ke mana.”

“Coba tanya siapa yang mengusulkan perumahan dan lahan itu selain dari kelompok kami, kelompok lain sudah aku cek waktu itu tidak ada. Yang lain lampu, sumur itulah yang diusulkan kepada presiden. Cuma kelompok kami bae yang ngusulkan perumahan dan lahan,” Meriau terlihat kesal.

Kepala rombong ini menduga selama ini fotonya saja yang dilaporkan ke Presiden bahwa kelompoknya telah dibangunkan rumah.

“Itu sebenarnya cuma foto-foto bae, tapi gak sampai pada presiden. Ditipunya pula presiden itu katanya pak Meriau itu sudah dapat (rumah), itulah jelasnya.”

Tetapi, kata Meriau kini ada yang lebih mendesak ketimbang rumah. “Kami minta tanah adat kami kembali,” kata Meriau.

Tuntut Wilayah Adat

Sebuah persamuhan digelar di tengah kebun sawit, 9 Juni 2021. Meriau kembali mengadukan nasibnya yang kehilangan wilayah adat akibat izin HGU PT SAL.

Setidaknya ada 12 kelompok yang menuntut wilayah adatnya: Sikar, Kecito, Bepayug, Meti, Ngelam, Betaring, Saidun, Bepak Nuliy, Selambai, Ninjo, Nggrip, dan Tarib. Mereka menuntut 500 hektare wilayah adatnya.

Di depan puluhan Orang Rimba, Sandrayati Moniaga, komisioner pengkajian dan penelitian Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Wakil menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Surya Candra, Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan dan Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri duduk melantai beralas tikar. Persamuhan ini adalah tindak lanjut laporan yang dikirim ke Komnas HAM September 2019.

Dua minggu setelah pertemuan itu, saya mengunjungi Bukit Suban. Saya bertemu Tengganai Besemen, yang bilang tuntutan wilayah adat tak lepas dari masalah pangan.

“Makanan di dalam hutan tidak cukup, karena manusianya semakin banyak, tanah kita semakin lama semakin sempit. Jadi hidup kita dan pekerjaan kita dalam rimba itu susah kini.”

Besemen mengaku sudah 20 tahun menuntut ganti rugi tapi tak pernah digubris perusahaan. Katanya, Orang Rimba tidak menuntut semua lahan konsesi PT SAL dikembalikan, tetapi hanya sebagian, sebagai ganti rugi atas hak-hak Orang Rimba yang telah dirampas.

Banyak pohon menggeris dan sentubung ditumbang perusahaan. Dua pohon itu punya keterkaitan kuat dalam adat budaya Orang Rimba. Setiap bayi yang baru lahir, ari-arinya akan ditanam di bawah pohon menggeris dan sentubung.

Pohon kedundung, tempat madu sialang, juga habis; jernang habis; damar dan meranti habis; tanah pasoron (kuburan), tanah pranaon (tempat melahirkan) juga digusur.

Basemen berharap masalah ganti rugi bisa segera selesai. “Lebih cepat lebih baik, lebih cepat berarti cepat amannya,” katanya.

“Sebelum berantakan lebih cepat keputusannya… nanti ditunda-tunda nanti lama-lama terjadi yang tidak-tidak,” kata Gisil dari kelompok Njalo.

Meranggai, Anak Depatu Njalo, pernah mengadukan masalah ini kepada pemerintah, tapi justru dibilang mengada-ada. Ia mengaku punya bukti pohon kedundung—tempat madu sialang—milik kelompoknya yang belum tumbang. Lokasinya di pinggir kebun inti 1 PT SAL.

PT SAL mulai masuk menggarap hutan sekitar 198-0an sewaktu kepemimpinan Tumenggung Merah Mato. Tetapi, saat itu, Orang Rimba takut bertemu orang luar, akhirnya memilih menyingkir.

“Kita minta ganti rugi itu bukan minta sawit. Kalau perusahaan tak mau rugi yo macam mana kalau sawitnya itu dibuang, biar kami tanam buah-buahan,” katanya.

Orang Rimba punya seloko (tradisi petuah lisan), tua tanah celako tanam, artinya jika seseorang menanam di lahan yang bukan miliknya, maka tanaman itu akan menjadi hak yang punya tanah. Tetapi Besemen memastikan yang mereka tuntut bukanlah kebun sawit, tetapi wilayah adat.

“Mau dimusnahkan semua sawit itu ngga apa-apa, yang penting kami itu tanah,” Gisil menegaskan.

Bapak dua anak itu berkata apa yang tengah diperjuangkan saat ini bukanlah untuk hidupnya, tetapi untuk anak dan cucunya kelak. “Kalau orang tua ini paling sebentar lagi umurnya.”

“Sekarang kita sudah tersingkir, bagaimana mau ngasih makan anak?” katanya.

Kekacauan Lahan Plasma

Kabar pertemuan dengan Komnas HAM sampai ke telinga Tarib atau Haji Jaelani, tokoh yang disegani kelompok Orang Rimba. Dia mengaku kelompok Air Hitam tidak ikut diundang. Padahal lokasi yang dituntut merupakan wilayah adat Orang Rimba Air Hitam.

Kata Tarib, kelompok Air Panas sebetulnya sudah dapat plasma dari PT SAL tahun 1999 seluas 50 kaveling atau 100 hektare, lokasinya di Unit 1.

Pembagian lahan 100 hektare itu diserahkan kepada Tumenggung Besiring sebagai pemimpin kelompok Air Hitam. Waktu itu Tarib tak ikut dapat bagian karena menolak tinggal di luar hutan.

Segrib, anak Tumenggung Besiring, ditunjuk jadi ketua kelompok penerima plasma di Air Panas. Dia bilang sawit 50 kaveling itu tak semuanya dibagi untuk Orang Rimba.

Kepala Desa Bukit Suban disebut ikut dapat bagian 12 kaveling dan dibagi-bagi untuk anggotanya. Tiga tokoh desa: Datuk Asril, datuk Bakri, dan Ndang, yang dekat dengan Tumenggung Besiring juga dapat bagian, masing-masing satu kaveling.

Empat kaveling juga dibagikan kepada kelompok Orang Rimba di Singosari: Saidun, haji Helmi, Bekilat, Romli. Sisanya, 31 kaveling, dibagi untuk Orang Rimba kelompok Air Panas, salah satunya Meti dan Bahari (anaknya).

Tapi, kebun plasma itu akhirnya habis dijual.

Menurut Segrib, waktu itu banyak kelompoknya terkejut setelah diminta untuk akad kredit Rp42 juta, sementara sawit yang diberikan sudah setengah umur. Akad kredit itu adalah utang dari biaya perusahaan untuk penanaman dan perawatan sawit lahan plasma. Kredit itu dicicil selama 15 tahun.

“Kami menuntut ganti rugi kok disuruh akad kredit dua kali lipat (harga) plasma?” katanya.

Kontan, banyak yang keberatan. Saat itu nilai akad kredit untuk petani plasma hanya Rp11-12 juta per hektare, sementara Orang Rimba Rp21 juta per hektare.

“Kita (Orang Rimba) nggak sekolah jadi nurut saja, tapi nanam serempak dengan plasma. Tapi harganya dua kali plasma, jadi kita dibodoh-bodohi PT. Kalau plasma Rp12 juta kita mau Rp12 juta.”

Sementara hasil bagi saat itu hanya Rp500 ribu sampai Rp1 juta per bulan. Hasil bagi itu sudah termasuk potongan 30 persen untuk cicilan plasma. Hasil bagi itu dinilai terlalu kecil untuk melunasi utang Rp42 juta.

“Hasilnya cuma 6-7 kuintal sebulan, disuruh akad kredit itu pening. Istilahnya, orang nggak sekolah dengar utang segitu tetumbuk (buntu) pikirannya, akhirnya menung, akhirnya dilempar (dijual) ke orang Jawa.”

Di Air Panas, saya menemui Meti. Ia mengaku pernah dapat kebun plasma, tapi kini sudah dijual. “Sawitnya itulah pakai egrek panjang 5 meter, disuruh akad kredit Rp45 juta. Saya pikir-pikir serahkan baelah sawit kepada penduduk Rp 5 juta satu kapling, jadilah ganti upah (demo) kita dulu.”

Ia juga datang ke pertemuan dengan Komnas HAM di Bukit Suban. Dia ikut menuntut wilayah adat karena khawatir anak cucunya kelak tak punya tanah jika semua telah dikuasai perusahaan dan petani plasma yang umumnya pendatang.

“Nanti, lama-lama, jadi kota di situ (Air Panas). Kami penduduk temalam (tidur) di gorong-gorong… sedangkan orang Jawa dikasih (plasma), harusnya kami yang penduduk asli, itu maksud kami.”

Meski demikian, Meti mengakui jika selama ini PT SAL banyak membantu dengan memberikan bantuan sembako setiap bulan, lebih rutin dibanding bantuan dari pemerintah.

“Kalau PT SAL peduli, cuma dia ngerusak tanah penduduk (Orang Rimba).”

Kata Meti, lokasi kantor PT SAL di inti 2 dahulu adalah tempat melahirkan (tanoh pranaon) Orang Rimba Air Panas. Rumbai yang dulu tumbuh subur, juga habis digusur untuk perumahan karyawan PT SAL.

“Itu sebabnya kami penduduk bersikeras,” katanya.

Meti bersikeras menuntut perusahaan juga karena ladangnya 12 hektare ikut digusur perusahaan, tapi tak pernah dapat ganti rugi.

Masalah Batas Wilayah

Tarib mempersoalkan lahan PT SAL yang dituntut 12 kelompok Orang Rimba. Kata Tarib, tanah 500 hektare yang dituntut itu merupakan wilayah adat Orang Rimba Air Hitam. Sementara, tanah itu nantinya akan dibagi-bagi untuk kelompok ketemenggungan yang lain.

Kata Tarib, setiap kelompok ketemenggungan Orang Rimba punya wilayah adat masing-masing sesuai sejarah adat. Batas wilayah adat kelompok Air Hitam mulai dari Dusun Baru sampai tali bukit hingga sungai Mandelang.

“Selagi airnya nyucur ke air hitam itu wilayah orang Air Hitam, itu perjanjian sejarah dulu,” kata Tarib, lugas.

Jika pemerintah berniat membantu Orang Rimba, seharusnya tetap di wilayah adat masing-masing. “Kalau semua diaduk-aduk di wilayah kami, kan ribut nanti Orang Rimbanya. Kan sudah punya wilayah masing-masing.”

Dia kemudian menjelaskan, Orang Rimba kelompok Air Hitam semestinya diusulkan untuk dapat bagian di wilayah PT Jambi Agro Wiana. Kelompok Makekal dapat bagian di PT Tembora di Kabupaten Tebo. Sementara kelompok Kejasung di PT Emal dan PT Wana Perintis. “Kalau dikumpulkan semua di sini (Air Hitam) bukan mau membina tapi mau ngadu kami.”

“Pemerintah harus selusuri (sejarah) yang sebenarnya, jangan sampai Orang Rimbanya pecah belah.”

Robert Aritonang, Manajer Program Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, mengatakan lokasi yang diusulkan untuk tuntutan wilayah adat Orang Rimba berada di kebun Inti 1, letaknya antara Sungai Punti Kayu I dan Sungai Tengkuyungon. Ada 20 blok yang luasnya 500 hektare.

“Posisinya dekat dengan hutan, karena di situlah Orang Rimba intensitasnya tinggi.”

Robert juga mengatakan semua kelompok Orang Rimba bisa menjelajah ke semua wilayah hutan untuk mencari penghidupan. Banyak Orang Rimba berpenghidupan di wilayah konsesi PT SAL, sehingga semua kelompok merasa dirugikan atas hilangnya sumber penghidupan itu.

Sandrayati Moniaga, komisioner Komnas HAM, mengatakan saat ini tuntutan Orang Rimba terkait wilayah adat masih dalam proses identifikasi. “Saat ini tengah diidentifikasi Orang Rimba yang hidupnya tergantung dengan PT SAL,” katanya via telepon, Minggu, 25 Juli 2021.

Katanya, kelompok-kelompok yang hidupnya tergantung dengan wilayah PT SAL akan jadi prioritas.

Sandra menyarankan pemerintah untuk memperhatikan pemulihan hak-hak Orang Rimba secara menyeluruh. “Sudah saatnya untuk memikirkan Orang Rimba yang menjaga hutan. Karena pemerintah juga punya komitmen untuk menjaga hutan.”

Dia juga meminta perusahaan untuk mempertimbangkan atas dasar kemanusiaan.

Tak Ada Masalah

Thresa Jurenzy, Community Development (CD) PT SAL, mengatakan tidak ada sengketa antara Orang Rimba dan PT SAL. Thresa menyebut jika hubungan antara PT SAL dan Orang Rimba terjalin harmonis. Dia mengatakan isu tentang ada konflik antara Orang Rimba dan perusahaan sudah dikonfirmasi, termasuk isu tentang brondolan.

Thresa membantah ada kasus keguguran kepada kelompok Orang Rimba akibat dikejar petugas perusahaan.

“Isu keguguran tidak pernah ada sama sekali. Yang pasti, perusahaan memiliki program yang khusus ditujukan untuk kesehatan, terutama juga program kesehatan untuk ibu-ibu dari Orang Rimba yang tengah mengandung, dengan harapan mereka bisa sehat dan melahirkan dengan selamat. Program ini berjalan baik dan mendapat tanggapan yang bagus dari Orang Rimba,” tulisnya, dalam jawaban yang dikirim PT SAL kepada Project Multatuli, 27 Juli 2021.

PT Sari Aditya Loka (SAL), kata Thresa, selalu dan sangat menghormati hukum serta perundang-undangan. Oleh karena itu, PT SAL mematuhi semua proses dan ketentuan yang ada, ujarnya.

Upaya meningkatkan kesejahteraan Orang Rimba menjadi salah satu fokus perhatian PT SAL. Selain rutin menjalankan program kepedulian melalui kegiatan community empowerment untuk peningkatan kesejahteraan, sinergi dan koordinasi dengan stakeholder terkait utamanya dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, yang sejak lama memiliki semangat mensejahterakan Orang Rimba juga terus disempurnakan, menurut Thresa.

Termasuk, dengan bergabung dan menjadi anggota dari Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (SAD), yang merupakan wadah multipihak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Orang Rimba, tambahnya.

Sementara soal kabar pihak perusahaan akan menghentikan bantuan CSR kepada Orang Rimba jika tetap menuntut wilayah adat, Thresa mengatakan kesejahteraan bersama bangsa menjadi jiwa PT SAL.

“Kontribusi kepada bangsa yang dikemas dalam program CSR Pendidikan, Kesehatan, Ketahanan Pangan, dan sebagainya tidak pernah terkait dengan perbedaan pandangan dengan masyarakat,” tulisnya.

Pertengahan Juli kemarin, saya kembali ke Bukit Suban bertemu dengan Gisil dan Meranggai. Kami kembali berbincang soal tuntutan wilayah adat Orang Rimba.

Gisil kemudian bercerita pihak perusahaan selalu melempar tanggung jawab ke pemerintah ketika dituntut tanggung jawab. Pihak PT SAL mengaku, berani membuka kebun sawit seluas 19 ribu hektare lebih karena mendapat izin dari pemerintah.

“Perusahaan bilangnya kalau mau nuntut ke pemerintah karena dia yang ngasih izin HGU,” kata Gisil.

Dia berharap kedatangan Komnas HAM, KSP, dan Wamen ATR/BPN merespons tuntutan mereka bisa berhasil. Namun, dia diminta untuk bersabar, sebab pihak kementerian masih berunding dengan pihak perusahaan.

“Tapi selalu seperti itu dari dulu, janji terus, nggak selesai-selesai.”

Lalu bagaimana jika tuntutan mereka tidak berhasil? Meranggai terdiam sejenak berhadapan dengan pertanyaan itu.

“Kalau ini sampai tidak berhasil, berarti benar kata perusahaan, yang salah pemerintah,” katanya.

Tulisan ini adalah bagian dari serial reportase #MasyarakatAdat dan Ketahanan Pangan.