Tragedi pembakaran gereja di Aceh Singkil menyisakan banyak luka yang tak pernah selesai. Ia seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bakal meledak.

BOAS TUMANGGER bolak-balik protes soal bau durian yang tak kunjung hilang dari mobil. Semalam mobilnya itu dipinjam untuk mengangkut durian.

“Ah bau durian ini, nggak hilang-hilang,” katanya dengan dialek khas Batak yang kental. “Kek mana lah ngilangin baunya,” katanya, sembari membuka kaca jendela lebih lebar.

Belakangan Boas sering sial jika berurusan dengan mobil. Beberapa hari sebelumnya, spion kiri mobilnya patah ditabrak entah siapa, saat parkir di salah satu pusat perbelanjaan di Medan. Saat itu, ia sedang mengajak dua dari delapan anaknya belanja. Perjalanan dari rumahnya di Sanggaberu, Aceh Singkil, ke Medan kira-kira butuh waktu tujuh jam.

Sayangnya tidak ada CCTV, petugas keamanan pun cenderung tak mau tahu.

“Siapa yang bertanggung jawab ini, Pak?” katanya pada petugas keamanan.

Petugas keamanan memberikan jawaban berbelit-belit. Intinya penanggung jawab tidak ada di tempat, dan mereka hanya bisa membantu dengan mengelem spion agar bisa dipakai pulang ke Sanggaberu.

Boas tak terima. Ia mendesak petugas keamanan menghubungi komandan keamanan dan pengelola parkir. Alih-alih meminta maaf, Boas malah disodori Rp2 juta sebagai uang damai dan ganti rugi. Perlakuan itu justru membuatnya naik pitam.

Seandainya pengelola parkir mau menemuinya, meminta maaf, dan memperbaiki spionnya, ia tidak akan membuat urusan ini jadi panjang.

“Ini bukan cari-cari masalah. Sudah banyak masalahku.”

Sepulang dari Medan dengan spion yang akhirnya ia perbaiki sendiri, ia masih belum juga mendapat kabar apapun dari pengelola parkir.

“Kalau perlu saya ke Medan cuma mengurusi ini saja bakal saya lakukan, biayanya pasti lebih mahal dari beli spion baru. Kalau waktu itu mereka bertanggung jawab dengan baik, ngasih Rp150 ribu buat beli spion bekas gantinya pun saya nggak masalah. Tapi ini lah…”

* * *

Boas tak pernah menyadari ada yang berubah dari dirinya, sampai kejadian spion itu. Ia mengakui, ia menjadi mudah berapi-api jika mendapat perlakukan tidak adil, terutama dari orang atau kelompok yang punya kuasa. Hal sepele pun akan diperpanjang demi mendapat keadilan.

“Mungkin ini dampak peristiwa Oktober 2015 yang tidak pernah saya sadari. Mungkin saya haus dengan rasa keadilan, sesuatu yang mungkin tidak bisa dapatkan di sini, lalu saya lampiaskan ke hal yang lain,” ujarnya.

Peristiwa 13 Oktober 2015 yang disebut Boas itu merujuk pada pembongkaran dan pembakaran gereja di Aceh Singkil. Saat itu ratusan orang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Peduli Islam Aceh Singkil menggelar aksi penolakan terhadap gereja-gereja yang tidak berizin. Aksi itu berujung pembakaran Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Suka Makmur dan bentrok di Dangguran. Seorang peserta aksi meninggal dalam bentrok itu.

Tragedi tersebut berdampak panjang dan semakin mempersempit izin pendirian gereja. Setahun setelah kejadian, Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun 4 tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Qanun ini berlandaskan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Dalam Qanun termuat kewajiban tambahan dalam mendirikan rumah ibadah, yakni mendapatkan persetujuan dari 110 orang warga yang bukan pengguna rumah ibadah. Pasal tersebut tidak berlaku untuk pendirian rumah ibadah umat Islam.

Sejak Qanun berlaku, pendirian gereja di Aceh Singkil semakin tak ada harapan.

Umat Kristiani di Sanggaberu berusaha memupuk harapan yang nyaris pupus. Harapan itu bernaung pada bangunan semi permanen dengan atap seng dan tiang besi yang kini difungsikan sebagai tempat ibadah Minggu oleh jemaat Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Sanggaberu. Lokasinya ada di seberang rumah Boas, di antara kebun sawit dan pemakaman warga Kristen.

Sementara bangunan gereja yang sebelumnya ada sudah rata dengan tanah, hanya pondasi yang masih terlihat di balik semak-semak ilalang.

“Di situlah kami ibadah. Lihat itu atapnya. Tadinya di dalam kebun sawit, itu yang pakai terpal,” ujar Boas.

Kondisi beberapa gereja lain di Aceh Singkil nyaris serupa. Gereja HKI Suka Makmur misalnya, setelah dibakar massa, warga jemaat mendirikan bangunan semi permanen untuk ibadah hari Minggu. Sepintas bentuk bangunan semi permanen itu lebih mirip tenda untuk acara hajatan ketimbang tempat untuk beribadah.

Sejak peristiwa itu, Boas bersama Forcidas (Forum Cinta Damai Aceh Singkil) mengupayakan berbagai cara agar warga Kristen di Aceh Singkil bisa mendirikan gereja dan beribadah dengan nyaman. Selain itu, yang terpenting, meredam konflik supaya tidak terjadi lagi peristiwa Oktober 2015.

Peluru Nyasar dan Vonis Janggal

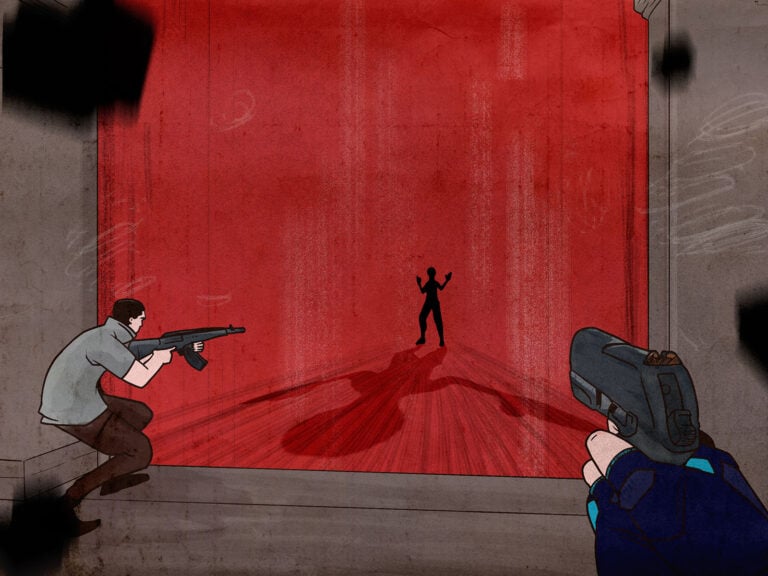

PAGI ITU, kabar pembakaran gereja HKI di Suka Makmur sudah sampai ke telinga warga Kristen di Dangguran. Dengan segera mereka membuat barikade di depan jalan masuk kampung, mengadang massa intoleran agar tidak membakar gereja yang ada di dalam kampung.

Wahid, salah seorang warga, sudah bersiap. Di tangannya ia genggam erat senapan angin yang biasanya dipakai untuk berburu babi. Senjata itu mirip dengan senapan angin pada umumnya, namun memiliki peluru yang sedikit lebih besar. Ia berjaga di antara pepohonan, di kiri dan kanan tanjakan pertama menuju Dangguran, bersama beberapa orang lainnya yang juga memiliki senapan angin.

Wahid dan kawan-kawannya berencana nekat. Jika massa berhasil menjebol barikade warga, maka tembakan akan dilepaskan.

“Orang itu sudah membakar gereja di Suka Makmur, nggak mungkin kami biarkan membakar gereja kami juga,” kata Wahid.

Begitu massa tiba, bentrok langsung tak terhindarkan. Wahid lepaskan beberapa tembakan beberapa arah, namun, meleset karena jarak tembak terlalu jauh. Maksimal senapan angin itu hanya bisa membidik dengan akurat pada jarak 50 meter, sementara jarak posisi Wahid berdiri ke lautan massa lebih jauh dari itu.

Di tengah ricuh itu, tiba-tiba seseorang tumbang. Massa mundur. Kabar yang beredar, orang yang tumbang itu kena tembak pada bagian kepala tetapi belakangan diketahui ia tertembak di bagian dada. Samsul, nama orang tertembak itu, meninggal ketika dilarikan ke rumah sakit.

Penembakan tersebut membuat suasana Dangguran mendadak mencekam. Polisi agresif mencari pelaku penembakan. Setelah beberapa orang diciduk dan diminta keterangan, Wahid kena diciduk. Polisi menuding Wahid sebagai pelaku penembakan yang menewaskan Samsul.

Wahid tak yakin Samsul tewas karena pelurunya, meski ia sadar telah melepaskan tembakan. Kala itu Wahid memilih untuk mengorbankan dirinya, ketimbang lebih banyak lagi warga yang digaruk polisi. Ia akhirnya mengaku bahwa ia satu-satunya yang melepaskan tembakan saat bentrok terjadi.

Pengakuan itu berujung pada vonis enam tahun dipotong masa tahanan. Selama proses persidangan, tak ada barang bukti dan saksi yang dihadirkan. Ketiadaan itu menimbulkan kejanggalan. Kuasa hukum Wahid, Johny Nelson Simanjuntak, mengatakan bahwa vonis itu berdasarkan prasangka bukan pada fakta.

“Saya yakin bukan saya, di pengadilan tidak ada bukti peluru tidak ada saksi yang bilang saya yang menembak korban. Ini jadi cuma prasangka, karena saya membawa senjata dan menembak, bukan berarti saya yang menyebabkan kematian itu,” ujar Wahid.

* * *

Saat vonis dijatuhkan, istri Wahid tengah hamil anak ketiga. Kondisi itu membuat Wahid benar-benar frustrasi di dalam penjara. Pikiran dan hati bergejolak, resah, merasa bersalah, karena pada saat keluarganya membutuhkan kehadirannya, ia justru tak berdaya di dalam penjara. Semestinya ia menjadi kepala keluarga, menafkahi istri dan anaknya, memastikan anak ketiganya lahir dengan sehat dan selamat.

Hal lain yang mengiris hatinya adalah momen ketika istri dan anaknya datang menjenguk ke penjara. Ia tak tahu apa yang harus dikatakan pada anak-anaknya yang masih kecil. Ia dan istri bersepakat mengatakan penjara bukan tempat tinggal para pesakitan.

“Bapak ada kerja di sini, nanti kalau sudah selesai kerja pulang ke rumah. Ini cari duit biar bisa beli mainan,” kata Wahid.

Kebohongan itu tidak bisa bertahan lama untuk anak keduanya. Oleh teman-temannya, ia diledek sebagai anak pencuri karena bapaknya ditangkap polisi. “Kata kawan-kawanku bapak mencuri ya, makanya ditangkap polisi?”

Pertanyaan itu membuat dada Wahid sesak. Tangis pecah seketika keluarganya pulang menjenguk.

Kepiluan itu terkadang membuat ingin mati saja. Dalam doa-doa dan malam-malam yang panjang di dalam sel, ia mengucap harap agar Tuhan mencabut nyawanya. “Saat itu saya merasa sedang benar-benar diuji oleh Tuhan. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain, sampai saya keluar dari penjara dan sekarang masih hidup,” ujarnya.

Tuhan sepertinya memang punya rencana. Di dalam penjara Wahid mendapatkan kesempatan untuk bekerja membenahi kelistrikan di dalam penjara. Sebelum dipenjara, Wahid memang bekerja sebagai teknisi PLN. Urusan kelistrikan adalah makanan dia sehari-hari. Kecakapannya itu membuatnya dekat dengan sejumlah sipir dan juga kepala lapas. Di situ ia mendapat upah yang bisa diberikan ke sang istri.

Meski demikian, pergulatan batinnya tidak pernah berhenti. Tiap malam sering merenung. Sampai suatu hari, pelaku pembakaran gereja dijebloskan dalam penjara juga. Ia berpikir ini adalah saat yang tepat untuk balas dendam. Sebagai narapidana yang sudah lebih lama dan punya banyak kawan di dalam sel, mudah saja bagi Wahid untuk menghajar para pembakar gereja itu. Namun, ia memutuskan sebaliknya.

“Tuhan Yesus tidak mengajarkan untuk mendendam. Karena itu saya nggak sedikit pun mencolek badan mereka. Justru saya bilang ke mereka, ‘Saya sudah memaafkan kalian. Saya juga pastikan kalian aman di sini.’”

Setelah peristiwa itu Wahid merasa plong. Hatinya lebih lega.

Banyak Advokasi, Kurang Makan Nasi

BOAS tak bisa benar-benar tidur dengan nyenyak setelah peristiwa itu. Nyaris setiap hari, ia berjibaku mengurusi masalah pendirian gereja. Masalah itu selalu nyantol di kepalanya, sampai pada satu titik, ia tak sadar nyaris melupakan keluarga.

Sebelum peristiwa Oktober 2015, Boas bisa dibilang orang sukses. Ia adalah pemasok yang menguasai distribusi semen di Aceh Singkil. Hidupnya enak, urusan uang untuk menghidupi istri dan delapan anaknya terjamin. Ia bisa beli mobil dan punya lahan sawit meski tak seberapa luas.

Kini hidupnya nyaris berbalik 180 derajat.

Dedikasi mengawal kasus intoleransi dan pelarangan pendirian gereja membuat urusan ekonomi keluarga jadi terabaikan. Tak jarang pula ia harus keluar uang dari kantong pribadi untuk urusan advokasi. Kini ia tak punya pekerjaan yang tetap. Jual beli mobil, budidaya bibit tanaman dilakoni. Apapun peluang bisnis untuk menghasilkan uang ia lakukan sejauh tidak bertentangan dengan kata hatinya.

Salah satu sumber penghasilan berasal dari warung kelontong di depan rumahnya.

“Kalau dibilang kondisinya, dulu abang nggak pernah mikir besok ada beras nggak buat makan, sekarang sudah mulai mikirin itu,” katanya.

Dalam banyak kesempatan, Boas ingin meninggalkan urusan itu dan fokus pada keluarga. Tapi itu tidak pernah benar-benar ia lakukan. Semakin ia melawan keinginan berhenti melakukan advokasi, justru semakin keras guncangan dalam batinnya. Ia pun meminta pengertian istri dan anak-anaknya terhadap panggilan hatinya itu.

Kondisi ekonomi keluarga turut membikin Boas merasa gagal menjadi orangtua yang baik. Setelah lulus SMA, ketiga anak tertuanya tidak bisa lanjut kuliah karena saat itu ekonomi keluarga sedang terpuruk. Karena itu, untuk anak keempatnya, Boas berusaha mati-matian agar bisa kuliah.

“Saya merasa bersalah karena tiga anak saya tidak bisa lanjut kuliah. Satu orang sekarang menganggur, dua orang lainnya kerja, cuma lulusan SMA. Sekarang yang keempat baru bisa kuliah di Medan,” ujarnya.

Pada saat yang bersamaan, advokasi yang ia lakukan bersama Forcidas seolah selalu berujung pada kebuntuan.

“Warga pun sudah mulai jenuh. Kalau tanya ke saya, apa perkembangan, belum ada jawaban apa-apa, masih sama. Kami pun bingung bagaimana menjelaskan ke warga,” kata Boas.

“Kalau dibilang capek, ya capek. Bertahun-tahun kita usaha, tapi pemerintah sepertinya tutup telinga. Kalau dibilang orang, ‘udah pindah aja dari Singkil’, nggak bisa, ini juga tanah leluhur kami. Turun-temurun sudah di sini,” katanya melanjutkan.

* * *

Hidup yang Dipertaruhkan Pasca-Pembakaran Gereja di Aceh Singkil

NAMA ASLI Wahid adalah Hotma Uli Natanael Tumangger. Tapi, sejak berumur satu hari, ia sudah dipanggil Wahid sebagai bentuk penghormatan bagi mantri yang membantu proses kelahirannya. Wahid, sang mantri, saat itu menjadi satu-satunya juru rawat di wilayah Dangguran.

“Jadilah dipanggil Wahid sampai sekarang sudah punya anak, umur sudah 35 tahun, karena mantri yang membantu lahiran itu,” kata Wahid.

Nama Wahid identik dengan orang Islam. Kata itu diambil dari bahasa Arab yang berarti satu atau esa. Salah satu pemilih nama dengan kata “Wahid” yang terkenal di Indonesia adalah Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gusdur, presiden ke-4 Indonesia yang sekaligus figur toleransi.

Penghormatan dengan memberikan nama panggilan yang identik dengan Islam menunjukkan bahwa jauh sebelum konflik pelarangan rumah ibadah mencuat dan membesar, warga yang beragama Islam dan Kristen sudah hidup berdampingan dengan baik.

Jika dirunut lebih jauh ke belakang, warga Aceh Singkil merupakan orang batak Pakpak yang dulunya penganut Parmalim sebelum Kristen dan Islam masuk.

Perlahan, beberapa orang Pakpak mulai memeluk agama Kristen dan Islam. Mereka yang memeluk Islam umumnya berada di kawasan pesisir pantai dan sungai, sedangkan pemeluk Kristen ada di daerah perbukitan. Maka tak heran jika dalam satu marga, ada anggota yang beragama Islam dan Kristen. Bahkan ada juga yang salah satu anggota keluarganya ustaz, satu lainnya pendeta.

Pasca-peristiwa tujuh tahun silam itu, hubungan kekerabatan marga sebetulnya masih kuat. Akan tetapi, warga tidak pernah lagi berbincang soal pendirian gereja. Semacam ada kesepakatan tidak tertulis untuk tidak membicarakan hal itu dengan kerabat yang berbeda agama.

“Kami tidak ada masalah dengan kerabat yang berbeda agama, tapi kami memang jarang, mungkin tidak pernah membicara izin gereja,” kata Boas.

Kondisi tersebut juga diakui oleh Ustaz Umma Abidin dari Pondok Pesantren Darul Muta’allimin Tanah Merah, yang sekaligus perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di sana.

Menurutnya, sehari-hari, warga antaragama di Aceh Singkil hidup dalam kerukunan. Ia melihat hubungan kekerabatan marga-marga menjadi salah satu kekuatan untuk mempertahankan ketentraman, termasuk dalam menyelesaikan konflik soal pendirian gereja.

Dalam pikirannya, masalah di Aceh Singkil bisa dibicarakan oleh tetua masing-masing marga. “Pertama, kita buat kesepakatan dulu, ini kita mau damai atau gimana? Kalau sudah sepakat damai, apa yang harus dilakukan? Dialog ini sangat mungkin terjadi dan dilakukan. Tapi kalau pendekatannya menggunakan Qanun tentu bakal mentok lagi,” ujarnya.

“Saya pernah duduk satu forum dengan pak Boas, beliau bilang, jangan untuk meminta dukungan pendirian gereja, diganti dengan tidak keberatan ada pendirian gereja saja mereka tidak mau,” sambungnya.

Fuadi Mardhatillah dari KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Aceh turut bersepakat. Ia bilang, perpecahan di antara warga Aceh Singkil hanya muncul ketika berurusan dengan agama.

“Apa soalnya? Dari beberapa riset yang saya baca, orang itu ingin mati sebagai orang beragama, bukan orang beradat. Karena itu ada yang sudah berani memberikan rekomendasi, tapi kemudian ada ancaman kalau meninggal tidak akan disalatkan, nggak berani mereka,” kata Fuadi.

Sejak awal, KontraS Aceh melihat bahwa masalah di Aceh Singkil tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum. Menurut Fuadi, mereka melihat ada celah di mana konflik ini bisa diselesaikan dengan cara dialog. Dialog ini diharapkan bisa melahirkan kesepakatan baru dengan mengesampingkan Qanun no 4 tahun 2016.

Qanun Tidak Relevan

USTAZ Umma Abidin berpendapat belum ada landasan hukum yang sahih bagi umat Islam untuk menolak, mendukung, atau tidak terlibat sama sekali dalam urusan pendirian rumah ibadah umat agama lain.

Oleh karenanya, Qanun nomor 4 menjadi tidak relevan jika ternyata ada hukum yang melarang umat Islam memberikan dukungan terhadap pendirian umat agama lain. Abidin merujuk pada pasal dalam Qanun yang mensyaratkan pendirian rumah ibadah harus mendapat dukungan dari sedikitnya 110 masyarakat yang berbeda agama.

“Sejauh ini saya lihat tidak ada fatwa yang melarang dari MUI atau pun MPUA. Kalau hipotesis saya terbukti, ada larangan memberikan dukungan, maka sebaiknya dihapus saja itu pasal soal 110 dukungan. Disertasi saya itu nanti bisa dijadikan bahan untuk judicial review,” katanya.

Hingga kini, Abidin masih tak habis pikir dengan tragedi 13 Oktober 2015 itu.

Malam sebelum peristiwa, ia banyak mendapat telepon dari alumni Pondok Pesantren Darul Muta’allimin Tanah Merah. Para alumni bertanya, apakah mereka harus ikut turun dalam aksi penolakan pendirian gereja di Singkil?

Ustaz Umma Abidin tegas mengatakan, “Tidak perlu! Ngapain kita ikut-ikut. Nggak ada ajaran dalam Islam begitu. Gereja itu kan nggak salah apa-apa, kenapa dibakar?”

Sikap bernas serupa juga diambil oleh Ustaz Khalidin dari Pesantren Darul Hasanah di Singkil. Saat kabar rencana aksi itu menyebar luas di kalangan santri, ia meminta para santri untuk tidak ikut terlibat dalam aksi tersebut.

“Kami sudah bilang, jangan ada yang ikut,” katanya.

Sayangnya ia kecolongan. Beberapa santri diam-diam menyelinap keluar pondok dan ikut dalam aksi itu. Buntutnya, ia harus menjemput santrinya itu saat diamankan di Polres Singkil.

Sikap kelompok Islam moderat seperti yang disampaikan oleh Abidin dan Khalidin tidak banyak mendapatkan panggung. Selama ini, sikap umat Islam terkait pendirian gereja di Aceh Singkil cenderung keras dan radikal. Padahal jika dilihat, sikap itu hanya datang dari segelintir orang yang lantang bicara.

Dalam banyak pemberitaan di media, suara tentang toleransi antarumat beragama yang sejuk di Aceh Singkil nyaris tidak terekam. Ustaz Umma Abidin menyadari hal tersebut.

“Media ini juga suka sama yang keras-keras itu, enak sekali menggorengnya. Tapi kalau saya bicara soal toleransi tidak ada gaungnya. Pimpinan kami di Darul Muta’allimin itu paling moderat. Kalau berdiri gereja banyak, apa masalahnya?”

Meski tidak terlihat di permukaan, bukan berarti tokoh agama yang moderat tidak berbuat apa-apa melihat kondisi di Aceh Singkil. Di dalam pesantren-pesantren yang dimiliki tokoh moderat (sebagian besar dari Nahdlatul Ulama) mereka memberikan pendidikan soal toleransi. Tujuannya agar konflik yang terjadi di Aceh Singkil tidak boleh diwariskan ke generasi muda.

Dikucilkan Karena Stigma

DESA DANGGURAN tidak banyak berubah sejak bentrokan pecah. Jalan menuju perkampungan dan kebun sawit yang dulunya sempat dicor, kini sudah hancur. Kawat-kawat besar dalam cor-coran mencuat dan kerap membikin ban sepeda motor milik warga bocor. Warga tidak ingat persis kapan jalan itu terakhir diperbaiki.

Kurmat Ngole Berutu, salah seorang warga Dangguran, mengatakan Desa Dangguran seperti dikucilkan. Semisalnya perbaikan jalan ini. Sejak lama, ia sudah mengusulkan ke desa supaya ada perbaikan jalan, namun, tidak pernah tembus.

Ia mengawal usulan perbaikan jalan itu dari musrenbang. Entah mengapa, usulan itu hilang ketika sampai di level kabupaten. Ia pernah menanyakan alasannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Aceh Singkil. Bukan jawaban yang didapat malah pertanyaan yang tidak substansial.

“Mereka tanya, ‘Dangguran yang tempat kerusuhan itu?’” kata Kurmat menirukan ucapan salah seorang anggota DPRK.

Buat Kurmat, stigma Dangguran tempat kerusuhan sangat mengganggu.

Rusaknya jalan menuju kampung Dangguran dan kebun sawit milik warga berdampak pada ekonomi. Kata Kurmat, harga sawit dari milik warga Dangguran juga jadi lebih murah sekitar Rp200 dibanding harga di tempat lain.

“Sopir-sopir truk itu malas masuk ke sini kalau jalan rusak parah. Mereka mau masuk tapi harga sawit lebih murah. Ini kan berdampak ke ekonomi warga yang mengandalkan hidup dari kebun sawit,” katanya.

* * *

Wahid kembali ke Dangguran pada 2020, setelah keluar dari penjara. Meski telah kembali dengan keluarga dan kerabat, hidupnya belum tenang. Ia dihantui rasa takut menyandang status bekas narapidana kasus pembunuhan.

Mendapat pekerjaan yang layak menjadi sulit. “SKCK saja sudah ada catatan, gimana cari kerja?” katanya.

Karena itu ia memutuskan bekerja di luar negeri. Dengan berbekal uang sekadarnya, ia merantau ke Malaysia. Namun tak sampai tiga bulan di Malaysia, sebuah kabar datang. Ia dapat tawaran beasiswa melanjutkan kuliah di jurusan teologi dari salah satu lembaga.

Ia merasa kabar itu sebagai balasan doa-doanya selama di tahanan. Kala itu, ia membuat nazar akan menjadi pelayan Tuhan jika berhasil melalui masa-masa sulit di balik jeruji.

Kini Wahid tercatat sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologia (STT) Abdi Sabda di Medan. Ia juga memboyong anak dan istrinya. Meski tidak besar, beasiswa yang didapatnya itu turut menanggung biaya hidup keluarga.

“Bayar kontrakan, sekolah anak, les, uang jajan anak, buat makan sehari-hari, ya dicukup-cukupi lah, harus pintar mengatur,” katanya.

Walau masih terseok-seok, Wahid mensyukuri hidupnya sekarang. Ia mulai bisa melihat masa depan yang lebih baik. Kelak, jika ia sudah lulus dari kuliah dan menjadi pendeta, ia ingin pulang ke Aceh Singkil dan melayani warga Kristen di sana.

“Saya ingin kembali Singkil, bagaimana pun juga itu tanah kelahiran saya, keluarga besar saya ada di sana. Saya ingin dipakai Tuhan untuk hal baik di Singkil,” tutur Wahid.

* * *

Meski masih terasa samar untuk mendapatkan kedamaian di Singkil, Boas tetap meyakini apa yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Tuhan. Ia sadar betul, ada bom waktu yang bisa meledak di Singkil jika konflik pendirian rumah ibadah ini tidak segera diakhiri.

Menjelang tahun politik 2024, ia menengarai politisasi agama berpotensi kembali mencuat.

“Ini bom waktu. Kita jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama,” katanya.

Fuadi juga berpendapat demikian, langkah terdekat yang harus segera dilakukan adalah mengkampanyekan penolakan politisasi agama dalam gelaran politik 2024. “Saya pikir ini penting sekali, kita harus besepakat di Aceh Singkil ini menolak politisasi agama, karena ini bakal memicu masalah lagi.”

Politisasi agama dalam gelaran politik terbukti berhasil membuat masyarakat terpecah. Pada 2014, pertarungan politik antara Jokowi dan Prabowo berdampak pada polarisasi. Kondisi semakin keruh ketika Pilkada DKI Jakarta pada 2017, yang turut membuat isu agama semakin kental. Hal serupa kembali terulang pada Pilpres 2019.

Iklim politik nasional tersebut berdampak besar pada konstelasi politik di daerah. Jika politisasi agama kembali terulang pada 2024, semakin banyak hidup kelompok minoritas dan kedamaian yang dipertaruhkan di Aceh Singkil.

Boas tak sanggup membayangkan jika itu terjadi.

“Kami berpikir tentang masa depan anak-anak kami. Kalau tidak ada gereja, lalu gimana anak-anak kami belajar agama? Di sekolah nggak ada pelajaran agama Kristen. Apa pemerintah memang menghendaki anak-anak kami nantinya jadi tidak beragama? Apa artinya Pancasila sila pertama kalau begitu?”