Anak-anak muda di Lampung menghadapi dilema dalam mencari pekerjaan yang layak dan sejahtera. Eksploitasi tenaga kerja, upah rendah, dan minimnya jaminan sosial memaksa mereka pada dua pilihan: menerima kondisi tidak manusiawi atau mempertaruhkan nasib di negeri orang.

PAGI ITU, Rio Afriyanto bangun lebih awal. Tangisan anaknya yang berusia delapan bulan membakar semangat memulai hari. Di dapur yang sederhana, istrinya menyiapkan nasi uduk untuk sarapan. Sementara, Rio sibuk menyusun berkas-berkas: ijazah, KTP, SKCK, KK, dan NPWP. Ada urusan penting hari itu: melamar kerja.

Rio merasa sedikit gugup, tapi tekadnya untuk mendapatkan pekerjaan jauh lebih kuat. Setelah berpamitan dengan sang istri, Rio berangkat ke A&W, jaringan restoran cepat saji asal Amerika, di Kecamatan Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung. Ia mengenakan kemeja hijau dipadu celana dasar hitam.

Berdasarkan informasi dari media sosial, tempat makan yang biasa menyediakan root beer, ayam goreng, dan burger itu sedang membuka lowongan pekerjaan. Rio hendak melamar sebagai pramusaji.

Sebelum menuju lokasi, Rio mampir ke bank swasta terdekat. Perusahaan dengan lebih dari 1.000 cabang di seluruh dunia itu mensyaratkan pelamar kerja memiliki buku rekening. Ia baru tiba di restoran tersebut jam 12 siang. Setelah memastikan semuanya beres, Rio pun pergi makan siang.

Sudah seminggu Rio berjuang menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan. Ia mendatangi kantor kepolisian untuk mengurus SKCK dan kantor pajak untuk NPWP. Setiap langkah kecil itu memakan biaya, memaksanya menyisihkan uang dapur. Kerumitan ini telah menjadi bagian hidupnya sejak dua tahun terakhir, setelah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Rio menghabiskan masa sekolahnya dengan mempelajari animasi. Ia menciptakan karakter-karakter kartun yang hidup dan berenergi. Harapannya besar: bergabung dengan studio film atau perusahaan teknologi yang dinamis. Namun, kenyataan pahit menantinya. Industri film dan teknologi di Lampung masih dalam tahap awal. Mayoritas industri yang sudah berkembang berpusat di Jawa.

Rio tak punya pilihan lain. Ia mencari pekerjaan apa pun yang tersedia untuk menafkahi keluarga. Selama ini, mereka bertahan hidup dari hasil menjadi kurir di salah satu penyedia jasa online.

Dua tahun berlalu, Rio terus-menerus melamar pekerjaan. Setelah lulus, ia mencoba mendaftar di beberapa hotel di Bandar Lampung, tapi selalu gagal. Hotel-hotel tersebut hanya menerima pekerja dengan minimal pengalaman dua tahun. Rio baru saja lulus sekolah, belum punya riwayat kerja.

Agar memenuhi syarat, ia mengikuti program magang di sebuah hotel. Pilihan itu terpaksa, tapi pengalaman tersebut bisa menambah daftar riwayat hidupnya. Kala itu, Rio magang sebagai pelayan. Namun, pelatihan kerja yang dijalaninya seperti perbudakan. Ia dipaksa mengerjakan tugas-tugas di luar tanggung jawabnya, lembur setiap hari tanpa dibayar, dan hanya menerima upah Rp1 juta per bulan.

Rio bertahan dalam kondisi ekstrem itu selama beberapa bulan, demi mendapatkan pengalaman yang bisa membuka pintu pekerjaan lebih baik. Upah minim yang diterimanya sedikit membantu biaya persalinan sang istri.

“Capek sekali, semua pekerjaan saya yang pegang. Pekerja magang memang biasanya disuruh-suruh,” ujarnya.

Tubuh Rio akhirnya tak kuat menahan beban. Ia jatuh sakit dan berhenti magang pada bulan kelima. Setelah itu, Rio kembali melamar kerja ke beberapa hotel besar di Bandar Lampung. Namun, belum ada satu pun panggilan wawancara. Pengalaman magang lima bulan tampaknya belum cukup untuk membuka pintu pekerjaan.

Kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat Rio merasa putus asa. Anaknya yang masih bayi membutuhkan susu dan popok, sementara mereka masih menumpang di rumah mertua.

“Kalau dapat pekerjaan, mau menabung supaya punya rumah sendiri,” kata Rio.

Namun, harapan itu tampaknya masih jauh dari kenyataan. Sehari-hari ia masih luntang-lantung menyebar lamaran. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, Rio merasa hidupnya tidak produktif.

Hidupnya terasa terhimpit. Dahulu ingin kuliah, namun terbentur biaya. Ketika mencari pekerjaan, lowongan yang tersedia sangat minim. Sementara, kebutuhan untuk keluarganya kian besar. Bila kondisi tersebut terus berlanjut, Rio khawatir akan masa depan anaknya. Ia berharap hidup putrinya kelak lebih baik, bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

“Kalau cuma mengandalkan ijazah SMK susah dapat kerja,” ujarnya.

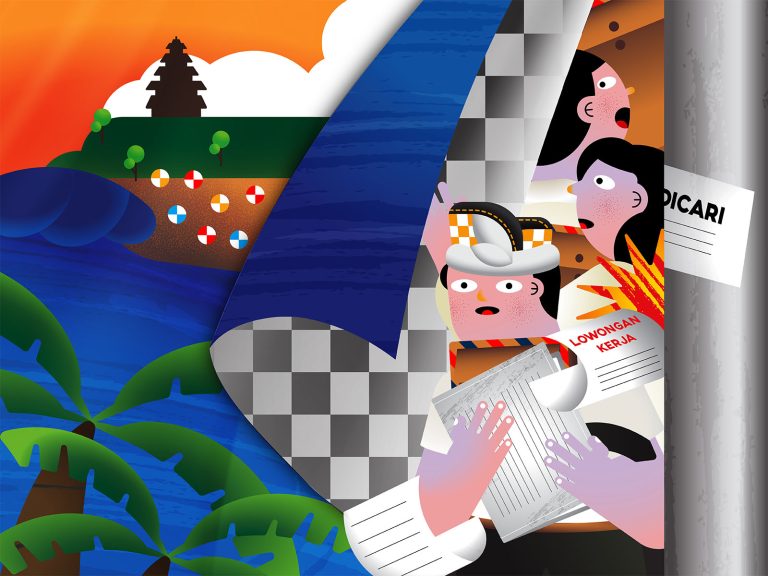

Jadi PMI Demi Keluarga

Musim panas di Distrik Sai Kung, Hong Kong, terasa hangat dan kering. Di sebuah rumah tiga lantai, Susanti Rosa menyiram pot kaktus mini dan Tillandsia. Hari itu, ia tidak mengantar anak majikannya ke sekolah karena libur Paskah.

Biasanya, wisatawan berdatangan ke Sai Kung untuk menikmati liburan, tapi tidak untuk Susanti. Ia menyelesaikan pekerjaan rumah, mengurus anak majikan, memasak, bersih-bersih, dan mencuci mobil. Ia hanya memiliki satu hari libur dalam sepekan.

Susanti Rosa, 28 tahun, lahir di sebuah desa kecil di Lampung Selatan, di mana sawah dan laut berpadu dalam kehidupan sehari-hari. Selama tujuh tahun, perempuan itu bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri.

Di tanah kelahirannya, orang tuanya menjalankan warung kecil yang menyediakan nasi uduk dan lontong sayur. Dengan upahnya, Susanti sedikit demi sedikit membantu mengembangkan bisnis tersebut. Kini, usaha ibunya tak hanya menjual sarapan, tapi juga barang kelontongan. Ayahnya, yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), membantu ibunya mengelola kedai keluarga. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama Susanti bekerja di negeri orang.

Susanti lulus SMK sepuluh tahun lalu. Waktu itu, ia punya keinginan kuliah. Susanti sempat mendaftar ke beberapa kampus di Lampung. Namun, ayahnya yang bekerja sebagai buruh perusahaan penghasil santan tiba-tiba dipecat. Susanti tak tahu alasan pastinya. Keluarga menduga pemecatan ayahnya karena umur sudah setengah abad, sehingga dianggap tidak produktif lagi. Setelah diberhentikan, ayahnya susah mencari pekerjaan baru karena banyak perusahaan hanya menerima pekerja berusia 18-35 tahun.

Kondisi ini memaksa Susanti mengubur mimpinya menjadi sarjana. Ia harus mencari kerja untuk membantu keluarga. Bersama temannya, Susanti memasukkan lamaran ke berbagai perusahaan di Lampung. Pernah sehari, ia mengunjungi tiga kabupaten dengan sepeda motor untuk mengantar berkas lamaran. Namun, setelah dua tahun lebih, puluhan lamarannya tak pernah mendapat jawaban.

Susanti sempat diterima sebagai staf administrasi di salah satu koperasi swasta di Bandar Lampung. Namun, jarak tempuh yang lumayan jauh dan upah kecil membuatnya tidak dapat bertahan. Ia hanya bekerja selama empat bulan di tempat itu.

Tak patah arang, Susanti merantau ke Ibu Kota. Berbekal uang seadanya dari ayah, Susanti mulai melamar ke pabrik-pabrik. Betapa kaget Susanti karena harus berhadapan dengan calo. Ia dimintai sejumlah uang agar dapat bekerja. Cerita perantau dari Lampung yang tertipu oleh calo-calo ini menghantui pikirannya.

Susanti kembali ke titik nol. Setelah kegagalan di pabrik, ia terpaksa pulang ke Lampung, membawa beban kekecewaan dan ketidakpastian. Namun, ia tak menyerah. Satu bulan istirahat, Susanti bangkit lagi. Ia melamar pekerjaan di beberapa tempat, dan akhirnya diterima di sebuah jaringan minimarket. Upahnya lumayan, cukup untuk bertahan hidup.

Tapi, setelah enam bulan bekerja, Susanti mulai merasa stagnan. Ia tidak melihat ada peningkatan. Perempuan itu memikirkan keberlangsungan masa depannya.

Di tengah kebimbangan, sebuah peluang datang dari kejauhan. Sepupu yang tinggal di Hong Kong menawarkan kesempatan baru. Setelah menikah dengan warga negara setempat, sepupunya itu menemukan kehidupan yang lebih stabil.

“Kerja di Hong Kong bisa punya penghasilan lebih baik ketimbang di Lampung,” ujar sepupunya.

Kata-kata itu terus bergolak di pikiran Susanti. Antara bertahan dengan upah seadanya atau mengambil risiko bekerja di luar negeri dengan harapan pendapatan lebih baik, itu adalah pilihan sulit. Setelah diskusi panjang dengan keluarga, Susanti akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar: menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong.

Keputusan itu lahir dari pengalaman pahit yang selama ini membayangi Susanti. Lapangan pekerjaan di Lampung terasa sempit, seperti lorong yang tidak memiliki ujung. Sulit mencari pekerjaan yang menawarkan penghasilan cukup untuk hidup layak.

Kebanyakan pekerjaan di bawah upah minimum, namun tanggung jawab pekerjaan sangat banyak. Fenomena “orang dalam” juga menjadi momok, di mana penerimaan pekerjaan bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kedekatan atau hubungan kekerabatan. Ketika merantau, Susanti juga menemui praktik percaloan yang menjijikkan.

Syarat pekerjaan semakin tidak masuk akal baginya: batas usia ketat, berpenampilan menarik, tinggi badan ideal, dan kemampuan menangani berbagai pekerjaan.

“Jadi tidak ada harapan, baik di Lampung atau luar daerah,” kata Susanti.

Syahdan, Susanti pun mengikuti pelatihan selama empat bulan di Jakarta, mulai dari penguasaan bahasa dan beberapa keterampilan. Semua akomodasi berasal dari tabungannya ketika bekerja di minimarket dan dibantu orang tua. Ia mengingat hari-hari panjang di kelas, keringat yang menetes, dan rasa takut yang selalu menghantui.

Awal 2018, Susanti menginjakkan kaki pertama kali di Bandar Udara Internasional Hong Kong. Sehari setelahnya, ia memulai perjuangan panjang bekerja di negara yang berjarak ribuan kilometer dari rumahnya. Ia mendapat bayaran sekitar 4.600 HKD-6.000 HKD, yang setara dengan Rp10 juta-Rp15 juta. Jumlah ini 4-6 kali lipat upahnya di Lampung.

Penghasilan itu membantu ekonomi keluarganya. Sang ibu bisa mengembangkan warung. Sementara, Susanti bisa menabung untuk masa depannya.

Namun, banyak pekerja migran tidak semujur Susanti. Mereka menjadi korban eksploitasi dan perbudakan. Seperti warga Lampung yang tewas di kapal penangkap ikan berbendera China. Atau TKI yang dipaksa menjadi operator judi online di Kamboja.

Susanti merindukan kampung halamannya. Ia memikirkan orang tuanya yang kian menua. Namun, kondisi saat ini belum memungkinkan baginya pulang. Mencari pekerjaan semakin sulit, dan badai PHK di Indonesia membuat pilihan terbatas.

Sekarang, Susanti fokus menabung. Ia punya rencana membuka usaha saat pulang.

“Kembali ke Indonesia kalau sudah benar-benar bisa buka usaha dan bertahan. Sebab, sulit bila bergantung pada ketersediaan lapangan kerja,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi, terutama soal akses terhadap pekerjaan. Banyak generasi muda seperti dirinya bukan malas bekerja, melainkan tak punya kesempatan dan akses yang setara.

Lima Tahun Menganggur, Bertani Tak Jadi Pilihan

Suara gamelan memecah kesunyian malam di Desa Sripendowo, Lampung Timur. Di bawah lampu sorot kuning temaram, Alan Dian memainkan wayang kulit dengan cekatan. Sinden melantunkan kawih yang mengiringi cerita lakon dengan harmonis. Penonton larut dalam pertunjukan yang dibawakan Ki Alan Kondho Bhilowo, nama panggung Alan Dian sebagai dalang.

Menjadi dalang adalah hobi Alan sejak masa sekolah. Ia biasa tampil dalam pertunjukan wayang di acara-acara desa, tanpa memikirkan bayaran. Baginya, membawakan lakon di depan banyak orang sudah cukup. Kini, hobi itu menjadi penolong ketika sulit mencari pekerjaan lain. Ia bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

Lulus SMK akuntansi pada 2019, Alan belum juga meraih pekerjaan yang layak. Ia sudah melamar ke berbagai perusahaan, dari hotel hingga perusahaan rokok, tapi hasilnya nihil. Kemampuannya sebagai akuntan tak cukup membuatnya dapat pekerjaan. Kini, panggung wayang menjadi tempat mencari penghasilan, meski tak banyak.

Seperti Rio, Alan pernah bekerja di sebuah hotel sebagai housekeeping. Namun, tugasnya tak hanya membersihkan ruangan. Ia juga harus menerima tamu, merawat kebun, bahkan menjadi kasir. Banyaknya tugas tidak sebanding dengan upah yang diterimanya. Ia hanya mendapatkan Rp1 juta per bulan.

“Untuk makan saja kurang,” kata Alan.

Sampai hari ini, Alan masih mengirim lamaran ke beberapa perusahaan. Namun, belum ada yang memanggilnya untuk wawancara. Dalam situasi seperti ini, Alan merasa bersyukur memiliki hobi sebagai dalang. Kegiatan itu memberinya kesibukan dan harapan sebelum memperoleh pekerjaan.

Alan adalah anak seorang petani jagung. Namun, ia enggan mengikuti jejak orang tua. Menjadi petani tidak menjamin kesejahteraan, setidaknya bagi keluarganya. Bagaimana tidak, lahan seperempat hektare garapan ayah kini terancam mafia tanah. Orang lain mengklaim lahan tersebut tanpa izin, dan ratusan petani lainnya bernasib sama. Mereka menghadapi ketidakpastian dalam mengelola lahan yang menjadi ruang penghidupan.

Selain itu, harga jual hasil panen selalu fluktuatif, bahkan cenderung menurun. Belum lagi sulitnya mengakses pupuk subsidi. Situasi tersebut melahirkan para tengkulak yang semakin kuat. Petani tak berdaya menentukan harga jual karena dikendalikan oleh spekulan dan pemilik modal.

Alan merasakan kepedihan mendalam terhadap nasib petani, seperti melihat ayahnya yang telah berjuang seumur hidup, namun tetap miskin. Mereka menjadi korban dari situasi yang dibuat tak adil. Tenaga petani diperas demi memenuhi kebutuhan pangan daerah tanpa jaminan kesejahteraan.

Sebenarnya, anak muda itu ingin meneruskan langkah orang tuanya, tapi berbagai persoalan yang mendera petani memaksanya realistis. Ia berpikir, menjadi petani bukan pilihan yang tepat jika ingin hidup lebih sejahtera.

“Pemerintah harus memerhatikan nasib petani agar anak petani mau menjadi petani,” kata Alan.

Setelah menyadari bahwa menjadi petani tidak menjanjikan masa depan yang cerah, Alan mencoba jalan lain. Ia meninggalkan sawah dan ladang, berharap menemukan pekerjaan yang lebih baik di kota. Namun, lima tahun berlalu, Alan belum juga dapat pekerjaan. Ia telah melamar ke berbagai tempat, tapi tidak ada yang berhasil. Pemuda itu masih menganggur, terjebak dalam ketidakpastian.

Alan berharap pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, terutama di desa-desa. Sektor industri jarang membuka lowongan di daerah tersebut, sehingga warga desa harus bergantung pada pertanian yang tidak cukup untuk menopang hidup mereka.

Pengangguran dan Kemiskinan

Kisah Rio yang susah mencari kerja di kota, Susanti mengadu nasib ke luar negeri, dan Alan memilih mendalang ketimbang menjadi petani, menggambarkan betapa sulitnya akses pekerjaan. Mereka adalah bagian dari Generasi Z, tumbuh di era reformasi digital antara tahun 1997-2012. Selain itu, ketiganya lulusan SMK yang dipersiapkan bisa langsung bekerja. Namun, mereka justru menghadapi realitas berbeda.

Dalam berbagai percakapan di media sosial, Gen Z sering diasosiasikan sebagai pemalas, tidak bisa bekerja, dan terlalu banyak menuntut. Namun, kisah Rio, Susanti, dan Alan menjadi antitesis. Mereka berjuang mencari pekerjaan di tengah keterbatasan akses dan sumber daya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung 2024 menunjukkan bahwa dari 7.053.058 juta jiwa penduduk usia kerja, sebanyak 207.700 ribu orang menganggur. Mayoritas di antaranya adalah Gen Z berusia 15-29 tahun, yang berjumlah 199.416 orang. Secara nasional, hampir 10 juta Gen Z dalam kondisi serupa.

Pada 2023, pencari kerja di Lampung tercatat 42.277 orang. Mereka telah mendaftarkan diri ke dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24.603 orang merupakan lulusan SMP/SMA/SMK sederajat. Sementara, lowongan yang tersedia hanya 26.031. Artinya, lebih dari 16 ribu orang menganggur pada warsa itu.

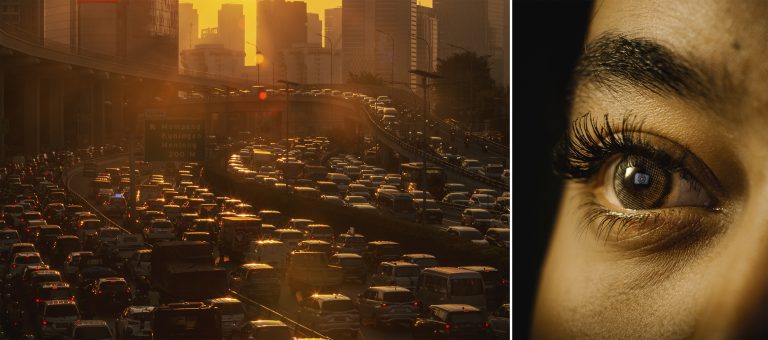

Saking sulitnya mencari kerja di daerah, ribuan orang dari Lampung memutuskan ke luar negeri. Lebih dari 150 ribu warga menjadi pekerja migran. Pada 2024 saja, 25.162 orang dikirim ke Malaysia, Taiwan, Thailand, dan Hong Kong. Lampung menduduki posisi kelima sebagai pengirim tenaga kerja migran terbanyak di Indonesia, sebuah indikator bahwa kondisi ketenagakerjaan di provinsi ini sangat memprihatinkan.

Muramnya kondisi ketenagakerjaan dan tingginya pengangguran di Lampung turut memengaruhi angka kemiskinan. Ujung selatan Pulau Sumatra itu selalu masuk dalam daftar 15 provinsi termiskin di Indonesia, sejak 2019-2024.

Pada 2019, penduduk miskin di Lampung tercatat 1.040.000 jiwa. Meskipun ada penurunan, sebanyak 941.230 penduduk Lampung masih hidup dalam garis kemiskinan pada Maret 2024. Faktor utamanya adalah tingkat pendidikan rendah, terbatasnya lapangan kerja, harga kebutuhan pokok tinggi, beban hidup keluarga yang besar, dan ketimpangan sosial.

Di tengah kondisi tersebut, banyak yang meragukan janji Presiden Prabowo Subianto yang bakal menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan dari berbagai sektor, termasuk industri hijau.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal tak memungkiri persoalan itu. Pihaknya memiliki beberapa strategi dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.

Pertama, pemerintah akan menjembatani kebutuhan perusahaan dan keahlian di sekolah dengan mengintensifkan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kedua, mendorong pertumbuhan ekosistem Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna menambah lapangan pekerjaan. Selanjutnya, mendukung anak-anak muda berpendidikan tinggi, agar mampu menjadi agen inovasi dan pencipta lapangan kerja baru. Terakhir, gubernur bakal menyusun aturan yang mewajibkan perusahaan/industri untuk menyerap tenaga kerja lokal.

“Tentunya hal ini sejalan dengan mempersiapkan lulusan yang kompeten,” ujar Rahmat.

Sistem Eksploitatif

Menurut Arif Darmawan, dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung, kesulitan mencari kerja bagi generasi muda berakar dari ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan industri. Banyak lulusan SMA/SMK, seperti Rio, Susanti, dan Alan, terjebak dalam situasi ini – memiliki keterampilan khusus, tapi tidak bisa langsung bekerja.

“Sekolah tidak mengajarkan apa yang dibutuhkan perusahaan,” kata Arif. “Akibatnya, lulusan tersebut sulit menemukan pekerjaan yang sesuai.”

Arif melihat sistem ekonomi di Lampung telah berubah menjadi eksploitatif. Para pencari kerja tidak punya daya tawar karena minimnya lapangan pekerjaan, sehingga mereka terpaksa menerima pencaharian apa saja. Kondisi ini membuat pekerja rentan dieksploitasi, dengan jaminan pekerja yang minim, jam kerja tak manusiawi, dan upah sangat rendah.

Banyak Gen Z yang akhirnya menjadi driver ojek online atau kurir online karena sektor industri dan manufaktur kurang berkembang di Lampung. Keadaan itu memunculkan fenomena deadlock economy. Sektor industri produktif cenderung stagnan karena tenaga kerja tak terserap, sementara sektor jasa hanya menjadi pelengkap tanpa dampak ekonomi yang signifikan.

Selain itu, banyaknya anak muda yang merantau ke luar negeri merugikan daerah. Devisa mereka memang membantu perekonomian negara, tapi Lampung kehilangan generasi muda yang berpotensi menjadi tulang punggung pembangunan daerah.

Di daerah yang dikenal sebagai lumbung pangan ini, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan seharusnya menjadi tumpuan. Namun, realitasnya, industri-industri ini masih bersifat konvensional dan kurang berkembang. Akibatnya, lapangan kerja terbatas pada buruh tani atau perikanan dengan upah kecil dan tanpa jaminan sosial yang memadai.

Di balik harapan akan kemakmuran, petani kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidup pada lahan sempit makin terjepit. Akses kelola lahan yang sulit, pupuk subsidi sukar didapat, serta ketidakberdayaan menentukan harga jual membuat anak-anak petani enggan melanjutkan jejak keluarganya sebagai petani. Sektor pertanian yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian daerah justru stagnan dan gagal menyerap tenaga kerja lebih luas.

Dalam kondisi yang semakin memburuk, berbagai persoalan ketenagakerjaan ini dapat memicu dampak-dampak sosial lebih luas, seperti kemiskinan struktural, tingginya angka kriminalitas, dan ketimpangan kian lebar.

“Kebutuhan semakin mendesak, sementara lapangan kerja tidak banyak,” kata Arif.

Dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Lampung, Arif menekankan pentingnya interkoneksi antara pendidikan, industri, dan pemerintah. Keterhubungan dimaksud adalah menciptakan keselarasan antara kebutuhan industri dan keterampilan yang dihasilkan institusi pendidikan. Artinya, pemerintah harus bertindak sebagai katalisator yang efektif, menjembatani kesenjangan antara keduanya.

Arif mendesak pemerintah serius dalam menangani problem ketenagakerjaan. Ia mewanti-wanti bahwa Indonesia berisiko terjebak dalam krisis ekonomi jika tidak segera mengambil tindakan. Tanda-tanda krisis ekonomi mulai terlihat, seperti gelombang PHK, deflasi yang tinggi, penurunan daya beli masyarakat, pasar saham anjlok, dan rupiah yang terus melemah di tengah perang dagang China dan Amerika.

“Pemerintah harus mengambil langkah bijak dengan menggunakan anggaran yang besar untuk memicu pertumbuhan industri dan menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.

Liputan ini berkolaborasi dengan Project Multatuli dan Konsentris.id, media independen di Lampung.