Sudah hampir satu tahun, Kereta Cepat Jakarta Bandung Whoosh melaju melalui sawah-sawah petani yang sumber airnya mengering. Ia juga melaju dengan kencang, melewati rumah-rumah warga yang temboknya retak dan tanahnya bergeser.

Hiruk pikuk seremoni kereta yang diklaim tercepat se-Asia Tenggara telah berlalu, tetapi masih ada warga yang menanti tanggung jawab dan perlindungan atas kerusakan yang terjadi akibat pembangunan proyek ini.

TANAH di Desa Puteran, Kecamatan Cikalongwetan, Jawa Barat, adalah kehidupan bagi Karyani (54). Sudah lebih dari 20 tahun, ia bertani. Hidupnya tak berlebih, tetapi juga tak selalu mendekati cukup.

Selama puluhan tahun bertani, tak pernah ada masalah yang terlalu serius yang mengganggu lahan garapannya. Dalam satu tahun, ia biasa panen hingga tiga kali.

Mulai tahun 2020, semuanya berubah.

“Tahun kamari (2022) mah mung tiasa panen sakali tina sataun. [Tahun kemarin hanya bisa panen satu kali dalam setahun],” kata Karyani.

Masalah muncul akibat sumber air bersih yang berasal dari mata air di Desa Rende, sekitar 7 km dari Desa Puteran, mulai mengering.

“Kalau sekarang saya mikirnya, orang lain bakal mengira air di kampung kami ini terlihat lancar. Padahal di rumah saja kami masih sering pakai air kotor,” ujarnya.

Tahun 2020, pembangunan terowongan (tunnel) untuk lintasan Kereta Cepat Jakarta-Bandung berlanjut mencapai Desa Rende. Pembangunan terowongan menerobos tanah di bawah mata air Ciporehek.

Jarak tempat tinggal Karyani di Desa Puteran dengan proyek pembangunan terowongan kereta cepat memang tidak begitu dekat. Namun, sawah yang biasa ia garap berada persis di sebelah lokasi pembangunan terowongan.

“Kalau dulu sebelum ada pembangunan, mau musim halodo [kemarau] atau musim ngijih [hujan], air itu tetap ada mengalir ke sawah dan rumah kami,” kata Karyani.

Dulu, musim panen padi tiba setiap empat bulan sekali, sekarang hanya mampu panen satu kali, dengan kuantitas yang lebih sedikit. Dulu, dalam sekali panen, para petani bisa mendapatkan 150 ton gabah, sekarang mereka hanya dapat sekitar 90 ton gabah.

Menurut Karyani, harga satu kuintal gabah di desanya bisa mencapai Rp950 ribu dari harga sebelumnya Rp500 ribu. Ia khawatir kenaikan harga gabah akibat berkurangnya pasokan berimbas pada kenaikan harga beras, yang pada akhirnya membuat beras produksi mereka kalah saing di pasaran.

Ai Jamaludin (74), Ketua Kelompok Tani di Desa Puteran mengatakan hasil panen gabah yang terakumulasi setiap tahun dari petani tidak pernah mendapati penyusutan sampai 40% seperti sekarang. Aki Ai, begitu ia biasa disapa, mengatakan situasi ini menambah beban warga karena pendapatan mereka ikut tergerus, sementara kebutuhan bertambah karena sulitnya air bersih.

Resti Sulastri (29), anak perempuan Aki Ai, mengatakan ia tak punya pilihan antara memakai suplai air yang ada atau membeli air.

“Pami kanggo nyeuseuh, komo acuk bodas teh janten lecek sareng kirang cekas. [Kalau untuk mencuci, apalagi pakaian putih jadi lecek dan lusuh],” kata Resti.

Pemakaian air sungai yang kotor ditengarai berdampak pada kesehatan warga di Desa Puteran. Banyak warga, termasuk keluarga Aki Ai, mengeluhkan gatal-gatal setelah memakai air sungai tersebut digunakan untuk mandi. Resti mengatakan anaknya yang masih kecil juga sempat gatal-gatal sehingga sekarang ia memilih membeli air isi ulang untuk mandi.

“Satu galon Rp7 ribu, kadang sehari nggak cukup 1 galon. Pokoknya sebulan bisa sampai Rp400 ribuan habisnya,” kata Resti.

***

Mata air Ciporehek dulunya dimiliki oleh warga Rende. Pada 2003, warga Desa Puteran dari tiga RW bersepakat membeli lahan seluas 400 meter persegi dengan harga Rp50 juta. Uang yang terkumpul kala itu adalah hasil patungan masyarakat demi memenuhi suplai air bersih.

Warga pada awalnya tak menolak kehadiran kereta cepat.

Didin Saripudin (54), Ketua RW 04, mengaku ia dan warga merasa bangga dan berharap banyak bahwa pembangunan bisa mensejahterakan warga.

Namun seiring waktu berjalan, kejanggalan mulai dirasakan warga. Air yang biasanya mengalir deras dari mata air Ciporehek ke keran-keran rumah warga RW 4, 5 dan 6 seiring waktu mulai berkurang dan terus mengering. Begitu pula dengan aliran air parit untuk lahan sawah milik warga yang tercemar limbah proyek saat masa pembangunan.

Kendati persoalan limbah proyek sudah teratasi pada 2021, namun, persoalan pasokan air warga masih menggantung hingga hari ini.

“Jadi yang sebelumnya [air] tinggal ambil, sekarang harus beli,” kata Didin sambil memperlihatkan kondisi di sekeliling rumahnya.

Semenjak hilangnya mata air Ciporehek, warga dibuat nestapa dan terpaksa memakai air kotor untuk mandi dan mencuci pakaian. Sedangkan kebutuhan minum, masak serta kebutuhan utama lainnya, mau tak mau mereka membeli air isi ulang seharga Rp7 ribu per galonnya.

Seperti Resti yang bisa menghabiskan 2-3 galon dalam waktu satu hari. Setara Rp400-600 ribu biaya yang harus dikeluarkan per bulannya.

“Dulu saat kita [protes] merasa keberatan atas terganggunya mata air bersih, kita mau dibuatkan sumur bor di RW masing-masing maksimal 4 sumur bor, artinya satu RT 1 sumur bor, tapi sampai pembangunan sekarang selesai nggak ada” kata Didin.

Warga di RW 4 merasa jengkel dan mencari alternatif lain untuk memecahkan masalah air.

“Karena memang sangat butuh, warga sepakat untuk mencari sumber mata air baru dengan biaya swadaya hampir Rp30 juta habisnya,” ujarnya.

Warga lalu menemukan mata air dari Sungai Cileuleuy tetapi kondisinya tidak sebersih dari mata air Ciporehek. Air dari Sungai Cileuleuy ini disalurkan ke rumah warga melalui pipa paralon dan ditampung di bak yang sebelumnya mewadahi dari aliran mata air Ciporehek.

“Kita sudah ini itu [melapor], diterima, sih, diterima tapi kelanjutannya nggak ada. Akhirnya warga sekarang sudah merasa jengkel, didengar? Enggak, kan?” kata Didin.

Getaran dan Tanah Bergeser

September, 2019, sekitar pukul 4 sore. Suara dentuman terdengar kencang oleh warga yang sedang berkumpul di Komplek Tipar Silih Asih, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang.

“Ledakannya keras seperti gempa bumi,” kata Heru Agam (54), warga komplek yang juga Ketua RT setempat.

“Apalagi saat itu warga lagi ada acara tahlil, kaget semuanya. Langsung rame, tiba-tiba bergetar tanpa ada sirine atau pemberitahuan,” ucapnya.

Ledakan juga memicu getaran pada bangunan rumah. Dinding rumah retak, lantai juga mengalami keretakan. Warga menduga ledakan menyebabkan pergeseran tanah.

“Brak-brak,” Heru menirukan suara retakan.

“Sampai rontok dinding itu, rumah ketiga di samping rumah saya dinding kamar mandinya jebol.”

Warga bukan tidak tahu bakal ada pembangunan tak jauh dari perumahan mereka.

Tahun 2016, pihak Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sempat menemui warga untuk menyampaikan rencana pembangunan terowongan. Namun, perusahaan mengatakan rencana pembangunan bakal menggunakan teknik pengeboran, bukan blasting atau peledakan.

“Di pertemuan pertama itu nggak ada pembicaraan mau ada peledakan atau blasting, makanya kita kaget,” kata Heru.

Ledakan bukan hanya sekali terjadi.

“Saya masih ingat ledakan itu bertubi-tubi terdengar dari tanggal 24-28 September 2019,” katanya.

Titik ledak terjadi di kanal 11-1 yang digunakan untuk pembuangan limbah pekerjaan terowongan. Letaknya hanya berjarak 100 meter dari perumahan warga.

“Sekarang tempatnya [tunnel 11-1] memang tidak ada karena sudah ditimbun lagi, tapi dampaknya itu berkepanjangan,” kata Heru.

Heru memperlihatkan dokumen, rekaman, serta berbagai foto sepanjang peristiwa di gawai miliknya. Ia sengaja mengumpulkan semua bukti dan data untuk berjaga-jaga sekiranya suatu saat dibutuhkan.

Sebelum Heru mempunyai dokumen dan data yang lengkap sebagai bukti, hampir setiap harinya ia kerap dibuntuti oleh reserse dan preman proyek, buntut dari aksi protes yang dilakukan terkait ledakan yang terjadi di Komplek Tipar Silih Asih.

Pasalnya, ledakan bukan hanya menimbulkan kerusakan rumah. Tak lama setelahnya, pasokan air ke rumah warga juga mulai berkurang.

Debit air dari sumur tanah artesis milik warga dengan kedalaman 60-70 meter menurun drastis sehingga harus memberlakukan jadwal penyaluran. Komplek pemukiman tempat tinggal Heru terdiri dari 120 rumah yang dihuni oleh 500an jiwa dengan kebutuhan pasokan air mencapai hingga 15 ribu liter.

“Punya toren 500 liter, sekarang bisa nunggu sampai 3-4 jam baru penuh, tadinya 15 menit. Karena sumber resapan air dari tanahnya itu berkurang,” kata Heru.

Persoalan demi persoalan membuat sebagian warga memutuskan pindah rumah. Beberapa rumah kini memasang pengumuman “DIJUAL”.

Dekat dengan kereta cepat tak menjamin rumah cepat laku. Ketika calon pembeli hendak mengurus kredit ke pihak bank, permintaannya ditolak. Bank menganggap karena daerah tersebut rawan bencana dan konflik.

“Pas ada yang mau beli lewat bank nggak ada di-acc, padahal semua persyaratannya lengkap,” kata Heru.

***

Di tengah berbagai persoalan, warga akhirnya mengajukan protes ke KCIC. Warga meminta perusahaan bertanggung jawab mencari jalan keluar.

“Setelah berbulan-bulan protes, baru ada pertemuan dengan pihak KCIC yang dihadiri juga orang lingkungan dan keamanan. Kami meminta AMDAL-nya diperlihatkan ke warga pake layar screen,” kata Heru.

Dari pemaparan itu, KCIC mengklaim bahwa wilayah mereka sampai Gunung Bohong di Gadobangkong, sekitar 16 km dari rumah mereka, masuk wilayah aman.

Warga kecewa dan merasa KCIC menganggap warga tidak memahami dokumen AMDAL yang dipaparkan. Warga lantas menagih kelengkapan dokumen AMDAL dari KCIC untuk menuntut pertanggungjawaban. Ketika itu, perusahaan mengklaim bahwa kebijakan yang diambil telah sesuai prosedur.

Protes warga dibayar dengan kompensasi dari perusahaan. Namun, nilainya tidak sepadan dengan kerugian yang dialami. KCIC memberikan Rp25 ribu untuk satu rumah per bulan. Heru menyebutnya “uang kebul.”

“Lalu warga protes, naik jadi Rp30 ribu per bulan. Sampai terakhir protes lagi, naik hanya Rp50 ribu untuk satu rumah,” imbuhnya.

Menurut Heru, dampak yang selama ini dirasakan oleh warga mulai dari masalah psikis hingga kerusakan lingkungan seperti kebisingan, kerusakan bangunan lebih besar resikonya ketimbang kompensasi yang diberikan pihak perusahaan.

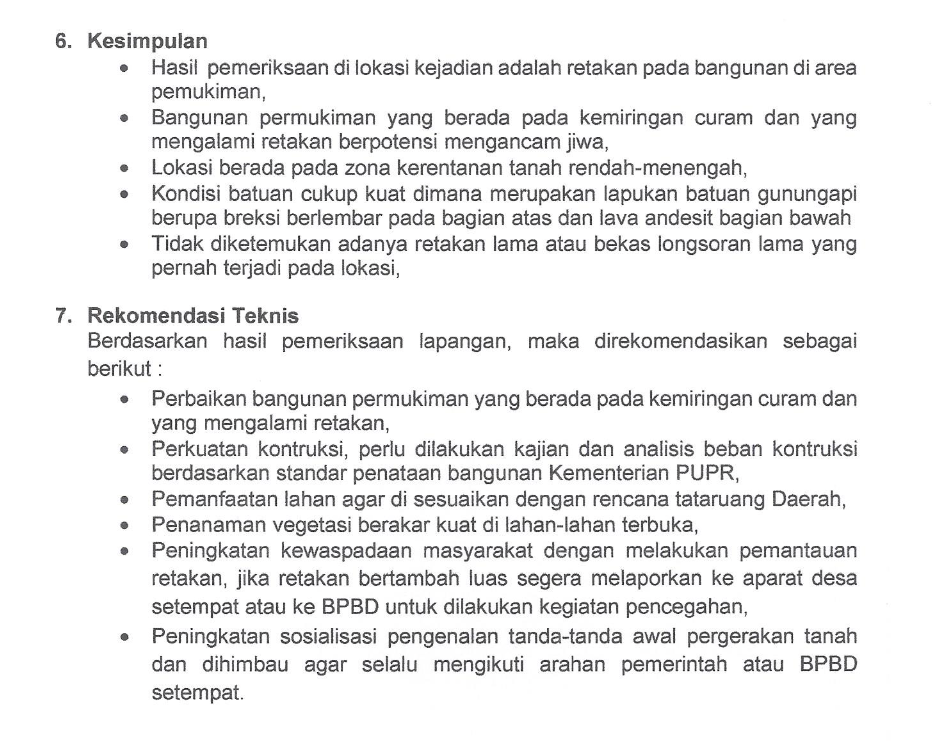

Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan dan masih belum mendapat jawaban sesuai harapan yang jelas dari pihak perusahaan, warga menuntut agar adanya penelitian ulang. Tahun 2020, Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) Institut Teknologi Bandung (ITB) turun melakukan penelitian dengan dibantu warga.

Dalam penelitian itu, sampel tanah diambil sedalam 90 meter di wilayah sekitar proyek dengan menggunakan uji peledakan. Lalu kemudian uji peledakan dilakukan untuk melihat efek getaran serta perubahan struktur tanah di sekitar pemukiman warga.

“Perjanjian di awal itu kami sebagai warga minta tolong [peneliti] cari permasalahannya, apa benar secara keilmuan kalau masalah dampak yang ada di kami itu bukan ditimbulkan oleh proyek? Tolong jelaskan yang sebenarnya,” kata Heru.

“Kalau memang kami aman tinggal di sini, nyatakan aman. Kalau tidak aman, tolong nyatakan juga. Kami [warga] butuh kejelasan.”

Selain melakukan uji peledakan di sekitar proyek, peneliti juga memasang alat uji keretakan atau crackmeter serta rambatan getar di setiap rumah warga untuk mengidentifikasi pergeseran tanah.

“Alatnya itu kan kayak mistar, jadi saat ada retakan di tengah, dinding itu bergeser,” ucapnya.

Dari penelitian itu ditemukan bahwa peledakan di proyek pembangunan terowongan kereta cepat melebihi standar yang seharusnya. Hasil crackmeter juga menunjukan adanya perubahan posisi pada alat dan dinding.

Selain itu, LAPI turut menemukan unsur lapisan mulai dari tanah, batu, hingga lumpur serta lainnya di lokasi tersebut. Keberadaan lapisan lumpur semakin mengkhawatirkan warga karena bila kembali terjadi getaran yang melampaui kekuatan lereng gunung maka tanah akan turut bergeser dan dapat menyebabkan tanah longsor.

“Meskipun ini [kereta cepat] sudah berjalan, kalau ada hujan, crackmeter selalu ada perubahan dan retakan semakin melebar. Jadi bukannya tenang malah makin was-was,” kata Heru.

KCJB mulai beroperasi pada Oktober 2023. Kereta cepat ini diklaim memangkas perjalanan kereta biasa dengan durasi 2 jam hingga hanya 45 menit. Pemangkasan waktu tempuh itu lantaran kemampuan kereta cepat yang bisa melaju dengan kecepatan 120 km/jam dan puncaknya pada 360 km/jam. Kecepatan laju ini yang kerap menimbulkan getaran di pemukiman warga.

Beberapa ahli geologi dari Kabupaten Bandung Barat juga telah memberikan data kepada warga terkait kondisi yang terjadi di Komplek Tipar Silih Asih. Dalam data tersebut menunjukan bagaimana lapisan tanah, rambatan getar, serta poin-poin yang perlu diwaspadai terhadap risiko dan mitigasi di dalamnya.

“Saya juga diberitahu ahli geologi, hati-hati soal pergeseran tanah ini. Apalagi curah hujan tinggi, beresiko tanah longsor,” kata Heru.

“Sejak 2019 kami berjuang minta keadilan sampai ke KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan DPR tapi belum ada tindak lanjut. Setiap laporan kami [berbelit] selalu dihadapkan dengan orang berbeda, jadi nol lagi.”

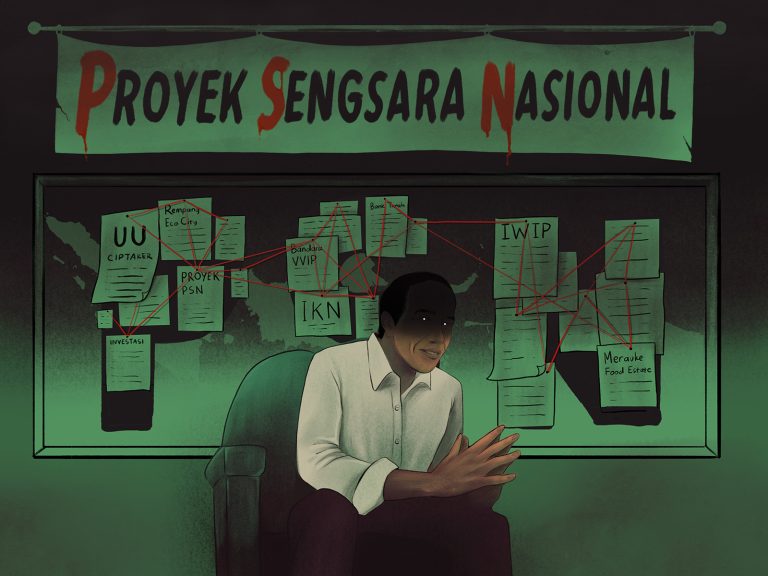

Kontroversi Izin Lingkungan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat mencatat ada 23 kasus terkait dampak dari proyek pembangunan KCJB (Kereta Cepat Jakarta-Bandung). Laporan mencakup kerusakan lingkungan, perizinan, sosial, pelanggaran HAM, hingga kecelakaan kerja.

WALHI menilai KCIC belum menjalankan pedoman AMDAL secara menyeluruh.

Haerudin Inas, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Jawa Barat menyatakan, peristiwa yang terjadi di Komplek Tipar Silih Asih merupakan salah satu pelanggaran yang pertama.

“Dalam AMDAL itu tidak ada mekanisme melakukan peledakan, tapi kenyataanya di sana menggunakan mekanisme peledakan. Jadi mekanisme itu yang pada akhirnya menyebabkan banyak kerugian ke warga Tipar Silih Asih,” kata Haerudin.

Selain kerugian kerusakan bangunan, Haerudin juga mengatakan dugaan pelanggaran AMDAL ikut berpengaruh pada psikologis warga. Ia mengatakan ketika ada guncangan atau suara ledakan dengan tiba-tiba bisa maka membuat warga kaget dan menjadi panik.

“Kepanikan itu sesuatu hal yang sangat merugikan untuk psikologis warga. Yang tadinya kondisi mereka baik-baik saja, lalu timbul kepanikan karena ada [suara dentuman] masalah dari proyek KCIC,” tuturnya.

Jurnal berjudul Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat menemukan proses izin lingkungan KCJB berlangsung sangat cepat, seperti cerita rakyat dari Jawa Barat, Sangkuriang.

Dokumen formal masuk pada 4 November 2015 dan ditetapkan pada 20 Januari 2016. Praktis, proses perizinan lingkungan dilakukan hanya dalam 41 hari saja.

Hal tersebut memunculkan anggapan dari banyak kalangan bahwa izin lingkungan yang diberikan hanya untuk mengejar seremonial groundbreaking saja.

Penelitian Padjadjaran Journal of International yang berjudul “Analisis mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung” menyatakan bahwa tidak sedikit pihak yang meragukan proses keluarnya AMDAL untuk pembangunan kereta cepat sebab seharusnya perlu waktu yang cukup lama untuk proses kelengkapan dokumen.

Jurnal tersebut menjelaskan bahwa di balik megahnya pembangunan proyek KCJB masih terdapat banyak masalah terutama dalam aspek lingkungan yang menyangkut tentang implementasi AMDAL dan tata ruang di sekitarnya.

Dampak Berkelanjutan

Supardiyono Sobirin, seorang Ahli Geologi dan Pakar DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda) mengatakan AMDAL perlu dievaluasi oleh pihak independen untuk memastikan indikasi pelanggaran. Supardiyono menegaskan bahwa penyimpangan dari dokumen AMDAL dan pelanggaran terhadap tata ruang merupakan hal yang tidak dapat ditolerir.

Pembangunan terowongan dengan menggunakan metode peledakan yang beroperasi selama 24 jam secara berturut-turut juga menyebabkan dampak bagi kerusakan lingkungan di sekitar lokasi proyek.

Haerudin mengkhawatirkan dampak berkepanjangan dari ledakan tersebut dinilai bisa memicu patahan yang ada di sepanjang jalur Sesar Lembang, sebab wilayah Gunung Bohong dan lokasi Komplek Tipar Silih Asih berjarak tidak begitu jauh dengan zona patahan tersebut.

“Kami mengamati dan menduga jika memang situasinya dipaksakan seperti [praktik blasting] kemarin, itu bisa memicu sesar-sesar yang paling terdekat di situ ya Sesar Lembang,” katanya.

Praktik peledakan sebenarnya umum digunakan dalam pembangunan terowongan, tetapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan perhitungan teknis yang akurat, ucap Supardiyono.

Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh warga di Desa Puteran yang mengalami penurunan produksi panen akibat hilangnya mata air dan dampak dari kemarau panjang merupakan kerugian besar bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pertanian.

“Jelas memprihatinkan, hilangnya mata air yang disebabkan oleh proyek KCIC menutup aliran airnya merupakan permasalahan serius dan harus ditindaklanjuti,” kata Supardiyono.

“Ketersediaan air yang berkelanjutan adalah isu krusial yang harus diperhatikan dalam proyek-proyek infrastruktur seperti ini.”

Direktur LBH Bandung, Heri Pramono menilai, AMDAL yang telah terbit untuk pemenuhan administrasi lingkungan hidup hanya menjadi persyaratan dokumen di atas kertas saja. Menurutnya, selama pemantauan LBH menunjukan bahwa dampak buruk dari proyek KCJB yang masih dirasakan oleh masyarakat hingga hari ini belum terselesaikan dan berlarut-larut.

“Sejauh ini AMDAL dan beberapa dokumen lingkungan hidup hanya jadi formalitas saja tanpa ada pertimbangan dari apa yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Heri.

Jalan Panjang Perjuangan Warga

“Awak masih hidup, awak masih ingin berguna,” Lidya Martha (39), mengucapkan ulang perkataan ayahnya, seorang purnawirawan polisi.

Di usia senjanya, sang ayah masih sibuk mengurus masalah ganti rugi kerusakan yang timbul akibat pembangunan kereta cepat. Ayahnya tinggal di Margawangi Estate, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung.

Rumah Lidya dan ayahnya hanya berjarak 30 meter dari kereta cepat. Bangunan rumah terdampak, lantai dan tembok retak. Sampai hari ini, mereka masih merasakan getaran setiap kereta melaju.

“Ketika kereta cepat lewat, tembok rumah semakin terasa getarannya,” kata Lidya.

Di komplek itu terdapat 26 rumah terdampak dengan kerusakan seperti retakan di dinding dan lantai hingga tanah geser.

Tak hanya itu, semenjak sudah tidak ada tembok pembatas antara jalan tol dan permukiman, ia juga mengeluhkan angka kriminalitas meningkat. Sebelumnya, pintu masuk ke perumahan hanya melalui satu akses.

“Semenjak tembok pembatas tol nggak ada, sudah ada beberapa rumah mengalami kehilangan motor dan terekam CCTV,” kata Lidya.

Belum lagi polusi suara yang membuat anaknya yang paling kecil mengalami gangguan tidur sejak masih bayi. Akibat gangguan tidur itu pula, Lidya melihat anaknya (5 tahun) kini lebih mudah mengalami perubahan emosi.

“Karena suara dari pembangunan yang nyaris 24 jam itu, jam tidur bayi jadi terganggu,” ungkap Lidya.

“Ketika sulit tidur, istirahatnya kurang, jadi emosionalnya naik turun. Imbasnya [anak] jadi temperamen,” tambahnya.

Rama Aryadhana (47), suami Lidya, mengkhawatirkan apa yang terjadi di Margawangi Estate bisa membawa dampak berkepanjangan.

Rama yang merupakan seorang safety inspector di salah satu perusahaan energi di Kalimantan mengetahui persis bagaimana idealnya proses pengeboran dilakukan.

Menurutnya, jarak aman dengan minimum dari lintasan rel ke pemukiman umum idealnya berjarak 60-100 meter. Namun, di Margawangi Estate jarak antara lintasan rel dan rumah warga dan Rama hanya berjarak 26-30 meter.

Pada 2019, warga Margawangi Estate pernah mengadukan persoalan ini ke Komisi Nasional (Komnas) HAM dan pejabat terkait lainnya. Mediasi sempat dilakukan di Komnas HAM bersama perwakilan KCIC dari China yang didampingi penerjemah.

Saat itu, pihak KCIC mengatakan warga terdampak akan mendapatkan uang “kadeudeuh.”

Lidya geram ketika penerjemah mengatakan istilah kadeudeuh yang ia anggap hanya sekedar formalitas agar warga tidak terus protes.

“Uang kadeudeuh itu kan penafsirannya jadi emang sekadar saja, sedangkan efek yang kami rasakan begitu besar. Yang ngerasain kan kita, mereka tidak merasakan,” kesalnya.

Tahun 2021, Rama dan Lidya juga mengirimkan pengaduan ke Ombudsman dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, upayanya berakhir buntu.

“Kami sampai punya kuasa hukum sendiri, saking jengkelnya,” kata Rama.

Selama proses pengaduan dan setiap kali ada kesempatan untuk menemui pihak bersangkutan, Rama selalu dihadapkan dengan orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Hasilnya, apa yang mereka sampaikan terkait persoalan dan bagaimana solusi agar masalah ini bisa selesai belum juga mendapat kepastian.

Karena belum juga mendapat jawaban, Rama sempat punya rencana ingin menjual rumah. Ia putus harapan karena apa yang selama ini diupayakan oleh warga hanya berakhir sia-sia dan belum juga menemui titik terang.

“Kami bukan berharap [kereta] berhenti beroperasi atau proyek ini tidak berjalan, bukan itu yang kita cari. Yang ingin kami tanyakan, apakah rumah ini masih termasuk jalur aman atau tidak?” katanya.

Lidya menambahkan, “Kalau masih masuk jalur aman, buktikan. Maksudnya memang ada dokumen, maps atau side-plan mereka, bahwa benar jalur rumah kami ini masih jalur aman.”

“Kalau misalnya tidak, berarti apa yang harus kami atau mereka lakukan?” ujarnya.

Emir Monti, Manager Corporate Communication KCIC, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan tertulis ke perusahaan terkait keluhan warga. Menurutnya, KCIC telah membuka jalur komunikasi dengan semua pihak.

“Kami memastikan selama proses pembangunan Kereta Cepat Whoosh, konsorsium kontraktor senantiasa mengedepankan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai dengan kajian dan aturan yang berlaku,” kata Emir.

Terkait keluhan dari masyarakat, pihaknya mengatakan setiap laporan akan dianalisis terlebih dahulu.

“Apabila kondisi pergeseran tanah yang dikeluhkan terbukti dipengaruhi karena proses pembangunan yang kurang sempurna, maka kami akan menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada,” katanya.

Terkait AMDAL, KCIC mengklaim pihaknya telah melakukan berbagai upaya mitigasi meminimalisir potensi bencana seperti pembangunan tembok penahan tanah (TPT), penanaman pohon pencegah longsor, pemasangan drainase, hingga pemasangan alat pendeteksi dini longsor.

Kawasan ‘Teknopolis’ dan Potensi Kerusakan Lainnya

Selesai dengan pembangunan kereta cepat, pemerintah kini tengah merencanakan pembangunan area pendukung, Bandung Teknopolis, di lahan terbuka di Kecamatan Gedebage dan Kecamatan Bojongsoang.

Lahan persawahan yang membentang luas itu merupakan kawasan agraris dan salah satu titik terendah di cekungan Bandung.

Setelah berdirinya infrastruktur-infrastruktur besar di lahan bekas sawah seperti Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Mal Summarecon Bandung, dan Stasiun Tegalluar, di kedua wilayah tersebut akan dibuat beberapa danau retensi yang fungsinya ditarget bisa memenuhi keseimbangan ekologi.

Beberapa fungsi di antaranya sebagai energi listrik dengan menggunakan panel surya, untuk penampungan air sementara, persediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat, hingga pengisian air bawah tanah, dan sebagai destinasi wisata.

Pembangunan Danau Tegalluar rencananya mencapai lebih dari 100 hektare yang terletak di lima titik lokasi berdasarkan ketersediaan lahan. Setiap titik danau retensi antara lain akan dibangun kapasitas seluas 13 hektare, 20 hektare, hingga 30 hektare.

Supardiyono mengkritik rencana pembangunan ini besar kemungkinan tidak bisa dinikmati warga.

Beragam persoalan hari ini yang tidak terselesaikan, mulai dari banjir hingga macet menjelaskan bahwa rencana pembuatan danau sebagai upaya pemerataan ekonomi dan keseimbangan ekologi untuk menangkal banjir perlu dikaji lebih mendalam.

“Pembuatan danau bisa menjadi solusi jika dirancang dengan tepat berdasarkan pertimbangan teknis dan lingkungan yang matang. Namun, jika tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, justru dapat menimbulkan masalah baru,” kata Supardiyono.

Masalah baru di antaranya berkurangnya lahan produktif, risiko banjir jika kapasitas dan sistem drainase danau tidak memadai, dan gangguan terhadap sistem aliran air permukaan dan air tanah di sekitar.

Semua pihak, lanjutnya, perlu melibatkan masyarakat dan memprioritaskan sumber daya alam seperti mata air dan air tanah hingga menyediakan mekanisme kompensasi dan pemulihan lingkungan yang adil bagi warga.

Haerudin menambahkan, ketika dilihat secara geografis, area Tegalluar dan Gedebage termasuk wilayah rawa yang posisinya berada lebih rendah di antara wilayah Bandung Utara dan Bandung Selatan.

“Ketika posisi wilayahnya lebih rendah, maka air akan turun dan masuk lalu menyebabkan banjir. Karena area resapannya berkurang,” katanya.

WALHI Jabar mendorong agar konsep TOD (Transit Oriented Development) terlaksana dengan baik sebagaimana rencana pengembangan kawasan di Tegalluar.

“Prinsip pembangunan berkelanjutan harus mengutamakan hak ekologis agar manfaat jangka panjang dapat dicapai tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar,” tutup Haerudin.