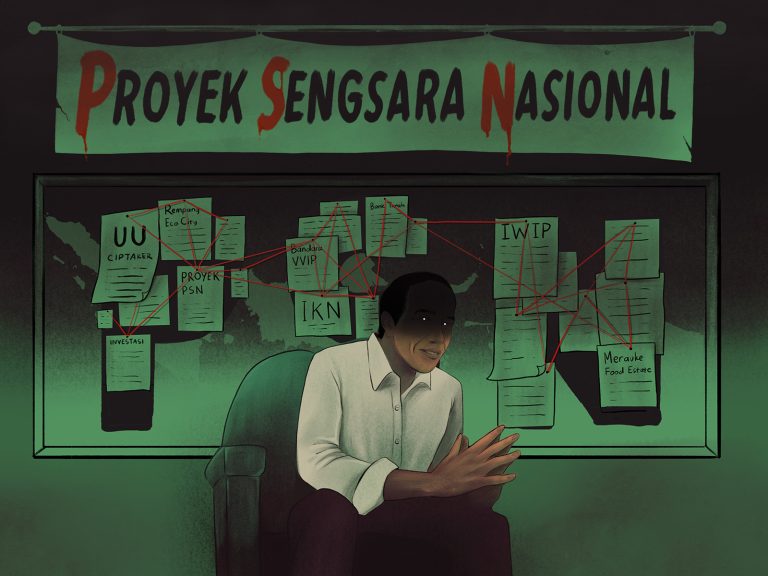

Proyek sirkuit dan wisata skala besar yang menjungkirbalikkan kehidupan subsisten masyarakat ini dibangun dari ide laki-laki, mengejar hasrat laki-laki, dengan cara kelaki-lakian.

Pada Desember 2022, saya mengunjungi masyarakat suku Sasak di beberapa desa sepanjang pantai selatan Lombok: Desa Kuta, Mertak, Sukadana, dan Pengengat. Saya datang untuk menggali cerita mengenai dampak pembangunan Sirkuit Mandalika, salah satu megaproyek destinasi wisata prioritas yang dibanggakan Presiden Jokowi. Saya merekam kesaksian warga, terutama perempuan Sasak, yang kehidupannya jungkir balik 180 derajat gara-gara pembangunan arena balap berstandar internasional tersebut.

Selain ditujukan untuk para turis menonton ajang balap motor, Sirkuit Mandalika dibarengi pembangunan infrastruktur pariwisata lain seperti jalan, pusat perbelanjaan, hotel, diskotek dan sebagainya. Pendanaannya berasal dari utang pemerintahan Jokowi ke Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebesar 248,4 juta dolar AS atau setara Rp3,8 triliun.

Klaim pemerintah, proyek lapar lahan yang merusak ekosistem setempat ini bisa mendatangkan keuntungan negara dalam rezim pertumbuhan ekonomi. Seminimalnya, klaim Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, bisa menumbuhkan UMKM serta bonus Rp500 miliar pendapatan negara dari balapan MotoGP.

Ide menyumbang gross domestic bruto (GDP) melalui pariwisata ini membuat Sandiaga mendorong segera pembangunan destinasi-destinasi wisata seperti Borobudur di Jawa Tengah dan Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Ambisinya, Indonesia bisa mengejar peningkatan 12% GDP antara 5-10 tahun ke depan melalui proyek-proyek pariwisata skala besar.

Katakanlah, bangkitnya UMKM dan peningkatan perekonomian benar terjadi. Namun, kenikmatan ini hanya bisa dirasakan bagi mereka yang memiliki cukup uang untuk menyewa kios jualan di sepanjang Pantai Kuta, Lombok. Bagi sebagian besar masyarakat yang hidupnya bergantung pada alam, pembangunan kawasan wisata ini justru memiskinkan.

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebenarnya lebih luas dari sirkuit, meski sirkuit adalah atraksi sentralnya. Melansir dari laman KEK Mandalika, terdapat tiga tahapan pembangunan di sepanjang pantai selatan, dari Pantai Selong Belanak hingga Pantai Ekas. Berdasarkan masterplan KEK Mandalika yang dirilis Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), perusahaan negara yang mengembangkan kompleks-kompleks wisata premium terintegrasi, nantinya selatan Lombok yang sebelumnya alami diubah menjadi hotel-hotel mewah, lapangan golf, pusat perbelanjaan, diskotek, dan infrastruktur penunjang turisme lain.

Sebagian orang mungkin membanggakan pembangunan Sirkuit Mandalika ini dengan suka cita. Sebab, Indonesia akan memiliki kompleks turis yang eksotis. Namun, upaya memahami logika sebagian orang yang bersukacita ini luntur ketika saya melihat langsung dampak pembangunan di Mandalika. Saya menelan ludah, membayangkan lahan-lahan lapang tempat sapi merumput akan dipersempit oleh pusat-pusat perbelanjaan dan tempat hiburan.

Dan, tentunya, arsitektur yang sepi, dingin, dan kering ini semakin terasa karena dialienasinya masyarakat Sasak.

Dipaksa Meninggalkan Rumah

Setidaknya di Desa Kuta, Mertak, Sukadana, dan Pengengat, satu persatu penduduk asli meninggalkan rumah mereka, dipaksa untuk mengalah pada ekskavator ITDC, dan tinggal di bukit-bukit yang jauh dari laut, sumber penghidupan mereka. Masyarakat dipindahkan ke rumah relokasi di Sila, Desa Kuta. Pemaksaan ini kemudian diklaim “clean and clear” oleh ITDC, suatu klaim yang bertolak belakang dengan temuan saya ketika berbincang dengan masyarakat.

Upaya mengejar peningkatan GDP dari pariwisata dan dalih-dalih pemerataan perekonomian masyarakat Mandalika terbentur fakta bahwa banyak dari masyarakat Sasak yang justru lebih miskin dari sebelumnya.

Dua puluh orang dari dua puluh enam responden yang saya wawancarai mengaku bahwa mereka merasa lebih sulit secara finansial setelah Sirkuit Mandalika beroperasi. Beberapa orang di antaranya bahkan terpaksa berhenti menyekolahkan anak-anak mereka.

“Lahan saya diambil ITDC, saya biasa menanam kedelai, kacang panjang, dan lainnya untuk dijual, sekarang tanah saya hilang, diganti dengan uang [pindahan] Rp3 juta. Saya tidak tahu lagi mau dapat uang dari mana. Anak saya sekolah terpaksa saya tunda dulu. Sudah tidak sanggup saya,” ujar seorang bapak di pinggir Pantai Seger.

Dampak Sirkuit Mandalika ini, hingga pada titik tertentu, membuat masyarakat kehilangan asa. Pengakuan si bapak itu berlanjut: “Saya berdoa ke Tuhan, ya Tuhan bikinkan saja tsunami untuk Lombok Selatan, biar hancur kita semua.”

Dada saya tercabik mendengarnya. Rasanya getir mendengar bahwa pada tingkat keputusasaan tertentu, seseorang bisa menaruh pengharapan pada bencana. “Sebelum proyek ini ada, kami bahagia. Kami memang tidak kaya, tapi anak bisa sekolah dan makan.”

Matriks kebahagiaan masyarakat Sasak bukan GDP seperti yang dibicarakan Sandiaga Uno dan para pendukung rezim pertumbuhan ekonomi. Bagi masyarakat Sasak, masuknya ratusan miliar rupiah ke negara tidak mengubah fakta bahwa mereka justru lebih miskin dari sebelumnya. Celakanya, pemerintah Indonesia lebih memilih mendatangkan utang untuk proyek ini, sekalipun masyarakat tidak butuh untuk hidup secara subsisten.

Secara umum pembebasan lahan masih menjadi sorotan di Mandalika. Banyak masyarakat yang menolak direlokasi karena belum ada pembayaran ganti kerugian yang jelas. Mereka belajar dari rumah-rumah tetangganya yang dibuldoser sejak 2018 hingga 2022 yang pembayaran pelepasan tanahnya masih terkatung-katung.

Bicara masalah legalitas? Sebagian besar masyarakat memiliki sertifikat hak milik, taat membayar pajak, dan mengusahakan tanahnya lebih dari tiga generasi berturut-turut. Secara legal dan historis, tanah itu milik mereka. Melalui tangan ITDC, sekira 340 hektare tanah warga dibuka tanpa kompensasi demi proyek ini.

‘Lebih Senang Saat Tak Ada Balapan’

Jika sirkuit tidak dipakai ajang balapan, petugas kebersihan yang diupah harian Rp28.000 (untuk laki-laki) dan Rp25.000 (untuk perempuan) tetap mencuci bersih trek sirkuit.

Di tengah siang terik Lombok, para buruh harian itu memastikan tidak ada pasir di atas pacuan balap. Trek sepanjang 4,1 km yang sebelumnya ditanami hasil kebun tumpang sari dan dimanfaatkan oleh masyarakat sepanjang tahun, kini ditutup aspal panas yang hanya terpakai 4-5 kali dalam setahun. Namun, perawatan untuk menjaga kualitas trek tetap dilakukan sepanjang tahun. Singkatnya, trek ini menumpas kehidupan masyarakat Mandalika dan menyedot sumber daya perawatan yang boros.

Para pemuda penjaga palang Pantai Seger punya ceritanya sendiri. Ia mengaku lebih senang jika tidak ada balapan. Sebab, ia bisa menjual tiket Rp5.000 kepada turis.

“Lumayan, sehari kami bisa bawa pulang Rp30.000. Ombak di pantai ini disenangi bule-bule,” katanya. “Sebelumnya di depan ini ada kebun kelapa. Kami bisa sambil berjualan kelapa. Tapi sudah ditebangi oleh ITDC, yang tersisa hanya palang pintu tiket wisata ini.”

Jika sedang ada acara sirkuit, wilayah sepanjang Pantai Seger dijaga ketat oleh aparat keamanan negara dan akses untuk ke pantai ditutup. Praktis, mereka tidak bisa mendapatkan uang. Kalau demikian situasinya, mereka akan meminta istri di rumah untuk berutang ke warung.

Sederhananya, besarnya serapan utang luar negeri, dan ambisi negara menjual eksotisme Lombok, tidak serta merta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar Mandalika. Terlebih hasil kunjungan saya selama sembilan hari di Mandalika memperlihatkan perempuan jauh lebih terdampak sekaligus sama-sama tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di Mandalika.

Pemiskinan Perempuan

Perempuan menerima dampak buruk berlapis dari pembangunan kompleks pariwisata Sirkuit Mandalika yang maskulin. Saya berpendapat proyek sirkuit ini dibangun dengan ide laki-laki, mengejar hasrat laki-laki, dengan cara kelaki-lakian.

Itu bisa saya lihat saat menengok area relokasi penduduk desa terdampak pembangunan di Sila, Desa Kuta. Ketika saya ke sana, ada 40 kepala keluarga yang memindahkan barang-barang milik mereka ke permukiman baru tersebut. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan satu rumah tanpa lahan untuk menanam rumput dan kandang ternak. Rumah relokasi ini dibangun tanpa sarana air bersih yang layak.

Dua perubahan pola hidup ini menggambarkan pengabaian pertimbangan gender dalam proses pembangunan wisata prioritas Mandalika. Ketiadaan lahan untuk rumput dan kandang ternak akan menyulitkan perempuan Sasak yang memiliki tugas menjaga hewan ternak. Tak hanya itu, buruknya sanitasi berdampak pada kebersihan organ reproduksi perempuan.

Cerita lain adalah “rumah enklave” kawasan sirkuit. Sejak 2018, masyarakat Mandalika terus berdiri meminta hak mereka. Saya mendapatkan cerita dari Ibu Jelita, nama samaran, yang memprotes saat World Superbike Championship 2022 digelar di Sirkuit Mandalika.

Ibu Jelita mendapatkan intimidasi dari polisi untuk menurunkan spanduk bertuliskan “Bayar Tanah Kami” yang berkibar menghadap sirkuit.

“Suruh ITDC ke sini! Saya ingin mereka bayar tanah kami! Baru akan saya turunkan!”

Namun, polisi selalu punya caranya sendiri: mengerahkan pasukan. Saya tidak berani menanyakan lebih lanjut kekerasan yang dialami Ibu Jelita sebab matanya sudah berkaca-kaca.

Di Desa Mertak, Ibu Cantik, juga nama samaran, dengan enam anak harus kehilangan rumah tinggal sekaligus warungnya di Pantai Kotak, wilayah kuasa ITDC. Sebelumnya, ia tinggal di dalam bangunan seluas 3×3 meter persegi sambil berjualan makanan dan air kelapa untuk turis.

Sepanjang kehidupan pernikahannya, ia menggantungkan sumber pemasukan dari warung ini. Suaminya berusia 70 tahun dan sakit. Praktis penghidupan sekeluarga berada di pundaknya. Pada 2019, warung Ibu Cantik didatangi polisi. Diberi ultimatum harus pergi dalam tiga hari. “Warung ini wilayah ITDC, Ibu tolong pindah atau akan kami robohkan.”

Bu Cantik ketakutan. Pemilik warung lain, seorang laki-laki, melayangkan protes. Namun, Bu Cantik takut, “Jika saya protes dan ditangkap, bagaimana dengan anak saya? Suami saya sudah tua dan sakit.”

Belum tiga hari usai polisi memberinya ultimatum, alat berat datang. Bu Cantik dan pedagang warung lain belum sepenuhnya siap. Mereka lari kalang-kabut. Beberapa barang berharga seperti dispenser dan kabel-kabel terlindas alat berat. Bu Cantik merugi di dalam kemiskinannya.

Ia hanya mendapat uang kompensasi Rp500 ribu dari penggusuran tersebut: lima ratus ribu rupiah untuk satu-satunya sumber penghidupannya, lima ratus ribu rupiah untuk seluruh pengharapannya, lima ratus ribu rupiah untuk tempatnya pulang.

Saat ini Bu Cantik dan keluarganya hidup di rumah bedeng tepi laut. Ia bekerja serabutan memungut rumput laut.

Cerita lain datang dari seorang janda, Ibu Samira, juga nama samaran, yang tinggal persis di belakang tembok pembatas sirkuit. Ketika saya ke sana, sirkuit dalam pengecekan kualitas aspal. Suara deruman motor balap terdengar bising. Ibu Samira tengah berusaha menidurkan bayinya yang rewel karena suara-suara berisik itu.

“Jika perlombaan sedang dilakukan lebih berisik lagi, ayam saya tidak mau bertelur,” ceritanya. “Telur ayam adalah lauk kami makan. Dulu tidak ada telur ayam, kami bisa ambil ikan dan kerang di laut. Tapi ITDC sudah tutup akses kami ke pantai. Kami tidak bisa lagi makan ikan.”

Bagi janda yang dimiskinkan seperti Ibu Samira, sumber lauk di meja makannya dari alam adalah anugerah. Tapi proyek Mandalika semakin memiskinkannya. Jika balapan berlangsung, Ibu Samira terpaksa berutang ke warung untuk membeli lauk; utang yang ia tidak tahu kapan bisa membayarnya.

Membunuh Gagasan Melawan

Menguatkan hipotesis saya, saya mendapati pernyataan yang sama dari Ibu Cantik, Ibu Jelita, dan Ibu Samira ketika saya tanya apakah mereka menolak pembangunan proyek KEK Mandalika. Serempak mereka menjawab, “Tidak. Sebab mau bagaimana lagi?”

Nada berbeda saya dapatkan saat berbicara dengan responden laki-laki. Para laki-laki dengan lantang menjawab, “Saya akan menolak pembangunan ini dengan cara apa pun, sekalipun itu berperang.”

Pembangunan Mandalika yang buta gender, menghilangkan keterlibatan perempuan dalam forum-forum konsultasi, dan mengabaikan kondisi spesifik perempuan Sasak berhasil menekan perempuan, bahkan pada tatanan ide untuk melawan.

Pembangunan yang feminis harus membuat perempuan terlihat. Bukan menyembunyikannya di balik tembok beton. Laki-laki Sasak mendapat kemewahan lebih karena mereka dapat meninggalkan rumah dan ikut dalam konsolidasi untuk meminta kompensasi atas pembangunan KEK Mandalika. Sebaliknya, perempuan Sasak tetap di rumah, mengurus ternak dan dapur mereka.

Salah satu responden perempuan, yang suaminya cukup vokal menentang pembangunan KEK Mandalika, mengaku sama sekali tidak pernah melihat seperti apa wujud Sirkuit Mandalika. “Saya ya sehari-hari jaga rumah dan sapi, kalau saya keluar lihat (sirkuit), siapa yang jaga?”

Jurang pengetahuan ini merupakan wajah pembangunan yang maskulin. Perempuan ditidak-mungkinkan memiliki akses melihat seperti apa wujud pembangunan yang menggerogoti kehidupannya. Ia merasakan dampak atas sesuatu yang hanya menjadi abstraksi di kepalanya. Dalam pandangan pembangunan yang feminis, kondisi ini merupakan masalah besar. Tidak melibatkan perempuan sejak awal proses pembangunan hingga terbangunnya sirkuit merupakan bentuk eksklusi. Ia adalah wujud dari mengelasduakan perempuan.

Saya mendapatkan kabar bahwa Pemprov NTB menggelar konsultasi bersama ITDC dan masyarakat terdampak pada 6 Desember 2022. Namun, saya menemukan tidak ada representasi kepentingan perempuan pada pertemuan tersebut. Kelompok masyarakat diundang melalui Samsul Qomar, kuasa hukum sebagian masyarakat. Sisanya, masyarakat yang tidak didampingi kuasa hukum tidak memiliki ruang merepresentasikan kepentingannya. Konsultasi ini didominasi oleh aparat keamanan dan institusi pemerintahan.

Hasil kajian dari sebuah koalisi masyarakat sipil memperlihatkan “konsultasi” pembangunan KEK Mandalika dilakukan secara timpang antara masyarakat dan negara. Ia menunjukkan ITDC menolak membuka data akuisisi tanah yang telah dilakukannya.

Ia juga menggambarkan bagaimana pendekatan maskulinitas dipakai untuk penyelesaian sengketa lahan di Mandalika. Pelibatan TNI dan Polri hingga 40% dari jumlah yang hadir dalam “konsultasi” ini memunculkan tanda tanya: apa kepentingan mereka? Bukankah pembebasan lahan untuk kepentingan umum adalah urusan sipil?

Maskulinitas pembangunan KEK Mandalika juga terlihat ketika ITDC, dengan alasan keamanan, membangun tembok beton di kawasan sepanjang 5.250 meter. Pagar ini otomatis menutup Pantai Kuta (pantai yang diproyeksikan sebagai areal turis) dari masuknya penjual makanan dan suvenir asongan.

Saya membaca kekhawatiran ini dari percakapan bersama pedagang bakso gerobak di Pantai Kuta. Tanpa ada pagar saja, pedagang kerap dihalang-halangi petugas keamanan. Ia berujar, “Mungkin kami ini dianggap gelandangan, kotor, makanya untuk cari makan saja susah sekali. Nanti kalau gate-gate itu sudah berfungsi, habis lah saya.”

Pembangunan “tembok keamanan” ini memutus aksesibilitas masyarakat Sasak atas pantai dan laut. Tembok-tembok itu seperti menghijabi kondisi sebenarnya Mandalika—dan semakin membuat perempuan yang tidak terlihat semakin tidak terlihat.

Pembangunan yang Feminis

Dalam pendekatan feminisme, pembangunan dapat dilakukan sepanjang tidak dilakukan untuk mengejar pembangunan semata (development for the sake of development). Pembangunan yang mengejar akumulasi kapital ugal-ugalan semata adalah pembangunan bercorak eksploitatif dan meminggirkan keadilan bagi perempuan dan kepentingan ekologis (Vandana Shiva dan Maria Ries 2005, 69).

Itu terjadi di KEK Mandalika. Ia gagal mendesain tata ruang yang ramah gender. Ia menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua. Ia menempatkan perempuan Sasak di sekitar Mandalika semakin miskin dan dimiskinkan.

Sumber malapetaka ini hadir karena pembangunan yang buta gender. Proyeksi “sama rata” atau ‘sameness’ antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan merupakan proyeksi yang terbukti menekan perempuan (Wolgast 1985 dalam Katherine O’ Donovan 1989). Pembangunan yang secara sengaja (atau tidak sengaja) berangkat dari pandangan ‘dalam pembangunan perempuan harus diperlakukan sebagaimana laki-laki’ merupakan visi yang mengopresi perempuan.

Anatomi kebijakan dalam pembangunan yang buta gender, seperti terjadi di KEK Mandalika, telah meminggirkan perempuan sebagai suara dan dokumen hidup yang penting, baik secara kultural maupun normatif. Perempuan ditutup aksesnya atas informasi dari pembangunan tersebut; perempuan dikecualikan dalam konsultasi dan pengambilan keputusan; tidak ada jaminan perempuan memberikan consent dalam pembangunan.

Keterkaitan gender dan pembangunan sebenarnya bukan sebuah diskursus anyar. Sejak 1980-an, banyak pemikir progresif melakukan studi mengenai keterkaitan gender, pembangunan, dan lingkungan.

Pemikir feminis Irene Dankelman (1988) dalam gender, environment, and development menjelaskan ikatan intens antar-ketiga entitas tersebut. Pada 1985, UN Decade for Women Conference II menyimpulkan bahwa dalam krisis lingkungan, hasil dari pembangunan eksploitatif yang buta gender dan maskulin, perempuan harus membayar ongkos sangat tinggi karena perempuan berperan memenuhi kebutuhan air, makanan, dan energi di lingkup terkecil (keluarga dan komunitas).

Sekalipun kesadaran ini telah diamini sejak berdekade lalu, pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan masih sangat sulit direalisasikan. Salah satu penyebab utamanya adalah karena iklim pengambilan keputusan yang maskulin, sekalipun negara-negaranya mendaku sebagai negara demokratis seperti Indonesia.

Pembangunan Mandalika jelas untuk memenuhi gairah pembangunan laki-laki, kebutuhan laki-laki, dan mengimplementasikan isi kepala laki-laki. Ia juga mengabaikan komunalitas masyarakat. Tembok pembatas dibangun. Warga setempat dilarang pergi ke pantai. Ia adalah contoh dari wujud pencabutan rasa aman bagi perempuan Sasak. Ia mengeksklusi perempuan Sasak untuk menjalankan kehidupan tradisionalnya sembari mengurus anak, ternak, dan sebagainya; semesta kehidupan yang telah mereka jalankan sebelum kehadiran KEK Mandalika.

Kemampuan masyarakat melaksanakan kehidupan tradisional merupakan batasan pembangunan. Maksudnya, pembangunan pada titik tertentu harus berhenti pada titik ketika rasa aman bagi masyarakat sudah tidak bisa lagi dirasakan. Pembangunan harus mampu melihat “apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat?” alih-alih mengejar laba serakah atas nama meningkatkan GDP (Kate Raworth, 2017). Pada hakikatnya, perempuan Sasak tahu betul apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Menenun, mengumpulkan hasil laut, menanam rumput laut, dan beternak ayam adalah cara mereka hidup berdasarkan tradisi.

KEK Mandalika justru hadir mencabik-cabik tatanan tradisi ini. Lalu, untuk apa pembangunan dilakukan? Bukankah pembangunan dilakukan untuk membangun masyarakatnya? Jika perputaran ekonomi justru membunuh masyarakatnya karena terlalu miskin untuk berdiri, tidakkah itu sama saja dengan menjajah?

Sayyidatiihayaa Afra adalah asisten peneliti di Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) yang berfokus pada kajian hutan dan penggunaan lahan. Meneliti topik Mandalika dan pembangunan infrastruktur lain bersama Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia.

Editor: Fahri Salam